- 運営しているクリエイター

#心理学

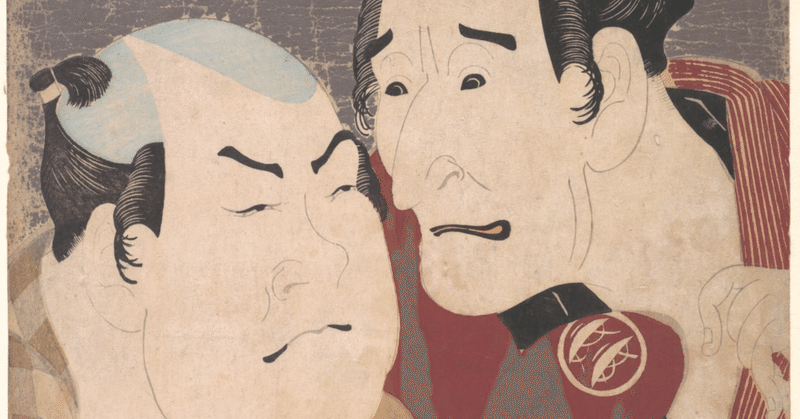

<閑話休題>『千の顔を持つ英雄』について気になること

TVの「100分で名著」は、いろいろと教わることが多くて楽しいのだが、時々「それはないだろう?」ということがある。今月のジョーゼフ・キャンベル『千の顔を持つ英雄』は、あまりにもそれが多すぎて見ている途中から唖然としてしまった。それで、そのおかしな点を列記する。

(1)神話について語っているのに対して、そこには英雄しか描かれていないように述べている。神話は第一に神の物語である。そして英雄とは、神

<閑話休題>マフラーと手袋、そして肩書と仮面(ペルソナ)

子供時代からずっと、冬になってもマフラーや手袋を使わなかった。さすがに最近は加齢もあってマフラーと手袋を使うようになっているが、子供時代は、TVのアクションドラマや漫画のヒーローが、ことごとくマフラーや手袋をファッションにして使っていたこともあり、それが防寒のためのものではなく、単なるファッション=お洒落=見え貼り=カッコつけのものだとずっと思っていた。

また、子供時代は貧乏だったので、そも

<覚書>『現代思想 総特集 ウィトゲンシュタイン』

『現代思想 総特集 ウィトゲンシュタイン』1985年12月臨時増刊 青土社

いつものような書評ではなく、難解な哲学論文が多数入っていることもあり、その中から私の琴線に触れた部分を抜き書きしたい(特に私が重視した部分を太字にした)。特に、文学や芸術との関連は強く興味を惹かれたが、言語に関する論考も同じくらいに興味を惹かれた。

なお、最後の日本の哲学者たち3人による鼎談において、ウィトゲンシュ

<書評>『ヨブへの答え』

『ヨブへの答えAntworr Auf Hiob』カール・グスタフ・ユング著 林道義訳 Carl Gustav Jung ラシェールフェルラーグ社、チューリッヒ Rascher Verlag, Zurich 1952年、日本語版は、みすず書房 1988年。

旧約聖書の中で、最も報われない不幸の連続に遭う可哀そうな代表が、「ヨブ記」のヨブだ。なにしろ、ヨブは熱心に神を信仰するのだが、信仰が進むにつ

<閑話休題・哲学>リチャード・ローティ、そして近代科学とジョルダーノ・ブルーノ

標題の画像は、ロンドンナショナルギャラリーに展示のデジデリウス・エラスムス(15世紀の著名な人文学者=ユマニスト)のハンス・ホルバイン作の肖像。

1.リチャード・ローティ NHKの「100分で名著」でリチャード・ローティというのをやっていて、「ドナルド・トランプ大統領の出現を予言した哲学者」、「伝統的な西洋哲学を葬り去った」、「理性をもつ存在こそ人間という哲学の基礎付け主義が、現代の虐殺やヘイト

<書評>『チャクラ・異次元への接点』

『チャクラ・異次元への接点』 本山博著 1978年発行 宗教心理学研究所出版部

ユング心理学とかオカルト文学などをやっていくと、自ずとヒンズー教やヨガ、そして身体の中心を構成するチャクラの概念に行くつく。私は学生時代、その直前まで行ったが、実際に修行することは選択しなかった。そんな経済的な余裕はなかったからだが、そのうちにオウム真理教事件が発生して、この関連情報は社会的なタブーとなり、またこの

<書評>『言語と自然』

『言語と自然』 モーリス・メルロポンティ著(1952-60年の講義録) 滝浦静雄・木田元訳 みすず書房 1979年(原書は1968年)

哲学書の翻訳者として著名な木田元によれば、ドイツの哲学者エルネスト・カッシーラーが『シンボル形式の哲学』で結論に至らなかった後を継いで、結論を出すべく試行錯誤をしたのが、フランスの哲学者モーリス・メルロポンティであり、その記録が本書にあるという。先日苦労の末

<閑話休題>結局、言っていることは同じだと思う。

定年後自分の時間がたっぷりとできたので、古今東西の宗教関係の本を少しずつ読んでいるが、毎回思うのは「言っていることは、結局同じなんだよな」ということだった。まあ、こんな言い方でこんなことを書くと、「何も知らない奴が、いい加減なことを書いている、たいした自己中心的で自信過剰な奴だな」と揶揄されるだけかも知れないが、そうした「自己中心的かつ自信過剰な読み方」の(悪しき事例)と思って、寛容の心で接して

もっとみる<書評>『神智学 超感覚的世界の認識と人間の本質への導き』

『神智学 超感覚的世界の認識と人間の本質への導き』 ルドルフ・シュタイナー著 高橋巌訳 イザラ書房 1977年

神智(人智)学で著名なシュタイナーが、神智学を紹介するために最初に出した本。この内容をより詳細に述べたものとして、『神秘学』を後に出版している。巻末にある本人の自歴と解説を読むと、シュタイナーは、19世紀末オーストリアという、当時の知的世界の最先端の地域で、カントからヘーゲル、そして