蓮實重彦 『反=日本語論』 : 生きられた言語と 生きられた映画

こう書くと驚かれるかもしれないが、本書を読んで、私は、蓮實重彦に多少なりとも「好感」を持つようになった。

「蓮實って、意外といいやつじゃないか」とそう思い、多少なりともその評価を見直さなければならないと感じたのである。

知っている人は知ってのとおり、私は蓮實重彦が「嫌い」だった。端的に言って、その「人を小馬鹿にしたような、嫌味ったらしさ」が大嫌いだったのである。

これは、私が、物事を批判するのならば、真正面からすべきだと考える人間だからだ。騙し討ちや搦め手というのが好きではない。それは倒すべき相手に対してさえ、フェアではないと考えるからである。

一一だから、蓮實重彦の「いたぶるような、ひねくった書き方」には不快感を覚え、「貶すんなら、はっきりと貶せよ。ぶっ叩くのなら、顔のド真ん中に拳を叩き込むべきだ。斬るんなら、真正面から唐竹割りに斬り殺してやれ」と、そんなふうに苛立ったのである。

しかし、そんな私であっても、他人様から見れば、蓮實と同じように、上から目線で人を小馬鹿にしている「偉そうな奴」だと映っていることくらいは、無論、承知している。

ただ、それは「蓮實重彦とは違うんだよ」という意識が私にはハッキリとあって、それを説明するのにいつも持ち出すのが、アニメ『侍ジャイアンツ』のエンディングテーマ「サムライ番場蛮」(作詞:松本茂之)の、次のような歌詞である。

いばった奴は きらいだぜ

そっくりかえったでっかい面の

鼻をあかしてやるのが趣味さ

「ザマァミロ!」(※ セリフ)

デッドボールの一つや二つ

蛙の面にしょんべんだ

「ああいい気持!」

(※ 以下略)

このまんまの気持ちが、私にはあるのだ。

しかし、子供の頃のこのアニメを見ていて、ひとつだけ疑問に思ったことがある。

それは「威張った奴が嫌いだ」とか「俺は、でかい鯨みたいな、巨人軍の腹破りをするために、このチームに入ったんだ」とか言っている、主人公の番場蛮自身が、誰よりも「偉そう」とか「威張っている」という印象を与えたからだ。もちろん、それでも番場蛮には共感していたのだが。

で、この矛盾は後年、次のようなロジックで解消されることになる。

つまり、「優位な立場」に依拠してなされる「威張った態度」とか「人を見下したような物言い」というのは、「中身」ではなく、「立場」や「肩書き」の「権力」に依拠したものであり、それに守られた上でのものだからこそ「嫌らしい」。しかし、そういう「社会的な優位性」を持たずになされる、同様の攻撃性というのは、言うなれば、「自身の力だけ」でなされる「権威批判の平等主義的なもの」だから許されもすれば、痛快なのだ、と。

したがって、私が蓮實重彦が嫌いだったのは、私が蓮實の存在を意識した段階で、彼はすでに十分に著名人であり、しかもその後、東大総長にまでなったからなのだ。そんな人間の、「威張った態度」とか「人を見下したような物言い」というのは、「中身」ではなく、「立場」や「肩書き」に依拠したものだと感じられたから、不快だったのである。

ただ、こうした評価について、必ずしも完全に納得していたわけではなく、多少の「引っかかり」は残していた。

それは、ひとつには、一時期とは言え蓮實が、私がかなり好きな柄谷行人や浅田彰と、行動を共にしていたからである。

柄谷や浅田が蓮實を高く評価するのなら、蓮實の力量は、もちろん間違いないだろう。だが、柄谷行人は、「力量」だけで人を評価する人ではなく、もっと本質的なところを重視する人であるとも思っていたから、そんな柄谷や浅田が、蓮實を高く評価していたからには、その人格まで含めて、少なくともその当時の蓮實重彦を高く評価していたのだろう、と考えていたのである。

つまり、言い換えるならば、蓮實重彦が本質的には、つまり、昔と今とを問わず、私の考えるように「嫌なやつ」だったのであれば、当時の柄谷と浅田は、蓮實にまんまと騙されていたのであろう、とも考えたのだ。いくら、柄谷や浅田が賢く有能であろうと、人間なのだから騙されることだってあるだろうと、そのように理解し、自分を納得させたのである。

そして、私自身の蓮實重彦に対するこうした否定的な評価について、私自身が感じていた、もうひとつの「ひっかかり」とは、私自身が昔、蓮實の『物語批判序説』を読んで、とても高く評価していたという、自分でも意外な事実の存在である。

私が『物語批判序説』を読んだのは、1990年のことだ。どういう経緯で読んだのか、どんな内容だったのかは、なにしろ四半世紀以上も前の話なので、まったく記憶していないのだが、当時の読書ノートによれば、10点満点で、5点が「可もなく不可もなし」で、6点以上が「良いところもある」というような評価だから、平均点は「6・5点」という感じだったのだが、そんな中で私は、『物語批判序説』に「8点」をつけていたのだ。つまり、文句なしに楽しめて、満足したという評価である。

で、後年の私は、この私自身の評価を見て「若かったから、蓮實重彦のレトリックにやられたかな」と、そう考えて、ここでも自分を納得させ、そして「今の自分の実感」に即して、蓮實重彦を、本質的に「嫌なやつ」として、批判し攻撃したのである。

しかしながら、私が、蓮實重彦を本格的に読み始めたのは、一昨年、初めてゴダールを見て「何だこれ?」と思い、映画というジャンル自体に興味を持ってからの話でしかない。

日本においてジャン=リュック・ゴダールの評価を高めたのは、蓮實重彦の功績が大きいというような噂くらいは耳にしていたので、じつのところ「長らく興味を失っていた」蓮實重彦の、その「映画論」だけは読んでみることにしたのだ。

つまり、私が、蓮實重彦を読んだのは、その時点までなら、34年前の『物語批判序説』と、ほんの3年前に柄谷行人の著作(編著)として読んだ座談会本 『近代日本の批評』だけだったのである。

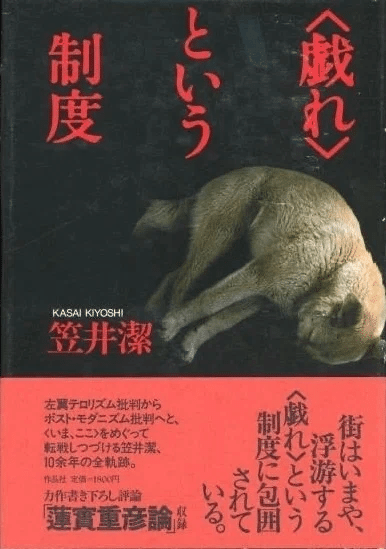

では、ほとんど読んでいないのに、どうして蓮實重彦に関して「悪い印象」を持つようになったのかというと、まずは、ほとんどその全著作を読んだ笠井潔が、蓮實を徹底して貶し批判していたというのが、やはり大きいと思う。

私は、元「笠井潔(のミステリー小説)ファン」ではあるけれども、笠井の批評書を読むようになったのは、自称「笠井潔葬送派」に転じてからであった。つまり、笠井潔を葬送するほどに徹底批判するためには、笠井の本を、特に理論書を読まないことには話にならないと考えたので、笠井の理論書はもちろん、笠井がそこで言及している哲学・思想関係の本まで読み始めたのである。

しかし、批判対象である笠井が蓮實を批判しているのであれば、蓮實に悪印象を持つというのは違うのではないか、という人もいるだろう。だが、そうではない。

私が笠井潔を批判したのは、笠井が「無能」だからではなく、言うなれば「悪達者的に有能」であったからだ。つまり、有能だが心根が卑しいために「社会に害悪を垂れ流す存在」として、批判したのである。また、そこには、元ファンとしての「愛憎」もあったし、笠井のおかげで、批評書や思想書、哲学書まで読むようになったというのも事実だ。

だから、言うなれば、笠井潔は「敵」ではあったけれど、だからと言って、そこに影響力が無かったというわけでもなかったのだ。

なにしろ笠井潔は、かつて『理屈なら、どうとでもつく』と豪語したほど理論家であり、事実「説得力のある理屈」を捏造することのできる書き手であったのは事実だから、その笠井が蓮實重彦を何度も批判しているのを読んでいると、蓮實の本は『物語批判序説』しか読んでいなかった私だから、つい、笠井の言説の影響を受けてしまっていたのである。

それに、前記のとおり、一時期、蓮實と行動を共にしていた、柄谷行人や浅田彰が、蓮實と距離を取るようになってもいたから、それも、蓮實重彦の人柄を疑う「傍証」になってはいたし、蓮實重彦が現に「東大総長」になりおおせたという事実が、何よりも大きかった。「やっぱり、結局のところ蓮實重彦は、権威主義者であり、他人を利用して成り上がりたい、有能なだけの男だったのだ」と、そう納得したのである。

で、映画に興味を持った一昨年以降、あくまでも「映画評論家」としての蓮實の著作を、いくつか読んでみたのだが、それらは、ある程度は理解できたものの、完全に理解できたとも思えなかった。だから、蓮實重彦をさらにしっかりと理解するためには、より初期の作品を読んだ方が良いだろうと考えて手に取ったのが、本書であったというわけである。

蓮實重彦の初期著作というのは、次のようになる。

『批評あるいは仮死の祭典』(1974)

『反=日本語論』(1977)

『フーコー・ドゥルーズ・デリダ』(1978)

『夏目漱石論』(1978)

『蓮實重彦の映画の神話学』(1979)

『映像の詩学』(1979)

『表層批評宣言』(1979)

『「私小説」を読む』(1979)

『大江健三郎論』(1980)

『事件の現場 言葉は運動する』(1980)

『小説論=批評論』(1982)

『フランス語の余白に』 (1984)

『映画 誘惑のエクリチュール』(1983)

『監督 小津安二郎』(1983)

『物語批判序説』(1985)

つまり、今回読んだ『反=日本語論』は、蓮實の第2著作であり、昔読んだ『物語批判序説』よりも、最近読んだ『監督 小津安二郎』よりも古いということになる。

本当なら第1著作である『批評あるいは仮死の祭典』から読みたかったのだが、こちらは文庫にもなっておらず、「ブックオフ・オンライン」では手に入らなかったから「まあ、第2著作でいいか」と、そんなことで、今回は本書を読んだのだ。

○ ○ ○

初期著作である本書『反=日本語論』を読んで驚いた。

何に驚いたのかというと、蓮實重彦が「いい人」に感じられたのだ。後年の「嫌らしさ」が、ほとんど感じられないのである。

もちろん、完全に無いとまでは言わない。「無論〜と言いたいのではない。〜というのでもない。肝心なのは〜である。」といった、独特の持って回った言い回しの多用は、いかにも蓮實重彦らしいのだが、しかし本書で驚かされるのは、その主張の「ナイーブさ」なのである。

あれこれの話題を振ってから、やっと問題の核心へと切り込んでいっていくといった、いささか勿体ぶったところがあるとはいえ、本書で語られていること自体は、さほど難しい話ではない。

要は「言語は、生きられたものであって、理想化された定式になど収まるようなものではない。だから、まずは、言語の、そのありのままを受け入れるべきである」ということなのだ。

英語やフランス語などを含む「インド・ヨーロッパ語族」というのは、「正統なるものは一つだけ」という、「論理的」ではあれ、本質的な部分で「選別と排除」という性質を持つ「音声中心主義」であり、そのほとんど無自覚な独善性に由来する言語帝国主義を、蓮實は本書で批判している。

つまり、日本語を含めた異質な言語を、半ば無意識に、自分たちの論理(音声中心主義)で裁断しようとする、ヨーロッパ言語的な思考の独善性を、蓮實重彦は批判し、同時にその一方で、一般には「外国語への抵抗=日本語の称揚」だと考えられている(本書初版刊行当時、盛り上がっていた)「日本語(賛美)論ブーム」も、所詮は「音声中心主義」的な価値観に毒された「紋切り型」のロジックによる自画自賛の域を出ないものだと、そう批判しているのだ。

すでに何度も指摘されてきたことだろうけれども、本書のタイトルは、「反日本語」論ではなく、反「日本語論」なのだ。日本語を賛美しているつもりの「日本語論」が、西欧言語の「音声中心主義」的なロジックに毒されたものでしかなく、結果として、実態としての日本語を、生かすものにはなっていないと批判しているのが、本書なのである。

したがって、蓮實重彦が本書で訴えているのは、日本語を含めて、言語というものを、「音声中心主義」的な(ヨーロッパ的な)価値観で、(無自覚ではあろうと)無理やり「切り詰めてしまう」ことは間違いであり、もっと言語の「ありのまま」を理解すべきである、ということなのだ。

そして、言語の「ありのまま」とは、人が頭の中だけで捏ね上げたような「きれいな定式」にピッタリと収まるようなものではなく、もっと「いいかげん」で「融通無碍」で「訳のわからない」、時に「醜い」とさえ言える部分を含んだもの、だということなのである。

それは、人間が、自身の偏狭な美意識としての「理想」によって切り詰め、変形させたようなものではなく、もっと生きて豊かなものなのだ。

だから、そうした、ありのままの、自然な言語の現実に対する理解を取り戻そう、ということを、日仏のハーフである自身の息子の、不思議な、定式には収まらない、言語的な成長過程を参照しつつ描いたのが、本書だということになるのである。

つまり、平たく言えば、本書における蓮實重彦の立場とは、ヨーロッパ的なスタンダードに抑圧されて、「沈黙」を強いられた「弱者・少数者の側」に立つものであり、学問における主流に、盾突くものだったのである。

もちろん、徹底した「懐疑派」である私は、本書におけるこうした「著者像」を、最初から素直に信じたわけではない。要は「これ、ポーズなんじゃないの?」と疑ったのだ。

なぜなら、蓮實はこの当時、まだ若かったし、今のような「立場」を確立する前だったから、本性を剥き出しにして「憎まれ口」ばかり叩くわけにはいかなかっただろうし、皆から本気で憎まれるわけにはいかなかったから、このように「いい人」ぶって、読者を味方のつけようと「演技」したのではないか、あの蓮實重彦であれば、それくらいの芸当は可能だったはずだと、そう疑ったのだ。

だが、最後まで読んでみて、やっぱり「これは演技ではないのではないか」と思った。少なくとも、この当時の蓮實重彦は、こんな人だったのではないか。

そして、もしも今のこの「実感」を否定するのなら、私は自分のことを信じられなくなると思えたので、私は、本書を読んだ今の実感を信じることにし、蓮實重彦に対する評価の「一部修正」を考えるようになったのだ。

ではなぜ、「全面改正」ではないのかというと、『反=日本語論』が書かれた頃は、そういう「ナイーブなところのある(好ましい)人」だったとしても、その後、徐々に変わっていったという可能性までは否定できないからである。

だから、「少なくともこの当時は、こういう人だったのだと信じよう。だが、今後、逆方向の証拠が出てきたら、その時はまたそれで、軌道修正しよう」と、そう考えたのである。

○ ○ ○

そしてこのように、本書『反=日本語論』を読むことで知った、「少なくとも昔の蓮實重彦は、弱者少数者の側に立って、紋切り型の権力に盾突く人だった」ということを踏まえるならば、蓮實の「映画論」についての見方も変わってくる。

まず、今でこそ、ジャン=リュック・ゴダールは、一部に「映画の神様」として権威化されているけれども、しかしそれは、少なくとも日本では、蓮實重彦が、そこまで押し上げたということなのではないか。つまり、蓮實が、ゴダールを持ち上げ始めた、あるいは、小津安二郎を持ち上げ始めた当初の彼らは、「正当な評価を受けないマイナーな存在」でしかなかったのではないか。だから、当時の蓮實重彦は、そこに「肩入れ」をしたのではないか。そして、それが今でも続いているということなのではないか、ということである。

最近、映画を見始めた私からすれば、ゴダールにしろ小津にしろ、すでにして妙に「神格化」されており、「映画マニア」たちが「ゴダールが(小津が)わかる私って、映画エリートなんだよ」みたいな顔をしているのが、不愉快でならなかった。

だから、まさに馬場蛮のようにデッドボールも辞さないで、クソな映画マニアなどは無論、可能なかぎり、蓮實にもゴダールにも小津にも「注文をつけてまわった」のである。それは、少なくとも現時点においては、彼らは「世に認められた権威」になっていたからだ。

だが、蓮實が彼らを語り始めた頃は、そうではなかった。だとすると、私が、蓮實と同じ頃に映画に興味を持っていたとしたら、蓮實の「判官贔屓」を、むしろ熱烈に支持したのではないだろうか。ゴダールや小津安二郎がさほど好きではなくても、良いところを探してでも誉めたのではないだろうか。一一本書を読んで、そう考えるに至ったのである。

だから今でも、「権威化」されたものを追認しているだけの「映画マニア」などは大嫌いだが、ゴダールや小津安二郎を、ここまで持ち上げた蓮實重彦の方は、そこまで嫌う理由なだないのではないか。少なくとも蓮實は、すでに権威であったものを追認したのではなく、世間主流の価値観に抗して、ゴダールや小津安二郎を評価し、世間の価値観の方をここまで変えてしまったのだから、それはむしろ高く評価して然るべきなのではないか。同じ「非主流の反抗者」としてである。

無論、蓮實が、私から「誤解」されるにはされるだけの理由があった。それは、彼自身が、「東大総長」という肩書きに象徴されるような「権威的立場」を受け入れてしまった点だ。

要は「弱い立場の人間が、強い立場の人間に向かって、毒を吐く」のと「強い立場の人間が、別の強い立場の人間または弱い立場の人間に、毒を吐く」のとでは、その意味するところが違ってくるからだ。

つまり、まだ「権威化」していなかった頃の蓮實重彦の「毒」舌は、「よくぞ言った」と称賛されて然るべきものだったが、「権威化」してからのそれは、「優位な立場にあるから、気楽に言えるんだよ」と見られても仕方ないし、事実、そのような「特権による無難さ」が保証されてしまってもいるのである。

だから、「弱者・少数者の側」に立つ「反抗者」たらんとするのであれば、その人は「偉くなってはならない=権威化してはならない=特権を得てはならない」のである。

無論、政治家がそうであるように「現実を変えていくためには、権力が必要だ」という現実はある。権力を持たない者は、いくら「正論」を語ったところで無視されればそれまでだし、世間の多くは、人を「肩書き」で判断することしかできないのだから、「弱者・少数者」のために、世の中を変えたいと思うのであれば、「権力が欲しい=権力を善用したい」と切実に願うというのは、ごく自然なことである。

だが、実際に「権力」を握ってしまうと、人は、その「道具としての権力」に、逆に振り回されてしまうことが少なくない。

理想を持って政治家になったはずの人が、いつしか党派権力者や金の亡者になっていたといったようなことは、いつの時代にも、洋の東西を問わず、よくある話だ。だからこそ、人は、たとえ現実を良くするためであっても、安易に「権力」を欲するのではなく、まずは「言論の力」を信じ、それに賭けなければならない。

私がしばしば引用する、大西巨人の次の言葉も、そういう意味でなのである。

『果たして「勝てば官軍」か。果たして「政治論争」の決着・勝敗は、「もと正邪」にかかわるのか、それとも「もと強弱」にかかわるのか。私は、私の「運命の賭け」を、「もと正邪」の側に賭けよう。』

(「運命の賭け」より)

つまり、蓮實重彦は、自身の「運命の賭け」を「もと正邪」の側に賭け切ることができず、「東大総長」という肩書きが象徴する「もと強弱」の側を選んでしまったところに、批判されて然るべき性格を、みずから抱えてしまっていたのである。

本書のどこに書かれていたのか、今はどうしても見つけられないので、正確なところは、見つかった際に補正するとして、本書には「心ならずも立場を得てしまった」云々というような言葉があった。

必ずしも蓮實自身のことを語った部分ではなかったのだけれど、少なくともこれは、のちの蓮實自身をも指すものとして読むことも可能であり、ならば、「心ならずも」であろうとなかろうと、結局のところ、その「権力的な立場」を選んだのが、あるいは、拒絶しなかったのが、その当人である以上、その選択責任は免れ得ない。

女房子供を食わせるためには、自身の信念のことばかりと言うわけにはいかないというような事情も含め、また、私自身、理想どおりには生きられなかった反省までも含めて、結局その生き方を選んで、今その位置や場所にあるということの責任は、やはり引き受けなくてはならないと思うのだ。

だから、蓮實重彦は私から「偉そうなやつ」「嫌味ったらしいやつ」だと批判されるのは、仕方がないことなのだ。蓮實が、ここまでの地位を得ていなければ、私も蓮實を目の敵になどしなかったのは、明らかな事実なのである。

しかしまた、その立場に立ってしまった「弱さ」の責任はあるとしても、それでも本書に表れた蓮實重彦という人の人柄は、決して演技だけではないと、私はひとまず信じるし、信じなければならない。

そして、私にそのように思わせたのは、本書における蓮實重彦の「ナイーブさ」なのだ。

これも、どこに書かれいたのか、今は正確に引用できないけれども、要は「人はそう簡単に、感動してはならないのだ」といった、その言葉にも、私は深く共感した。

日頃から書いているように、「感動した!」という言葉が、最高の褒め言葉だと思っているような、小説読者や映画ファンを、私は軽蔑している。そんな「感動」なんてものは、多くの場合、底の浅い「動物的な反応」でしかないと、そう思っているからである。

しかしまたそれでも、思わず落涙させられてしまった次のような文章を、私は単なる「泣かせ」だとは思えない。

そうは思えないと思ったからこそ、私は本書における蓮實重彦を信じることにしたのである。

『 美しい日本語?

ところで、今日ときならぬブームを呼んだといわれる日本語論なるものの実態に触れてみた場合、その多くが、概していかがわしく、刺澈に欠け、貧しい饒舌の反復にしかなっていないのは、その著者たちが、正しい日本語、美しい日本語というありもしない抽象と戯れ、あえて日本語とも呼ぶ必要もあるまい日々の言語体験をいささかも生きてはいない点に由来すると思われる。言葉が乱れ、規則から逸脱し、正統性を失ってゆくとき、そこに何が起るか、そしてそのとき起りつつあるものから、その現在を生きつつある者自身が何を吸収してみずからの言語体験をいかに鍛えてゆくことができるかという視点が、現代の日本語論の著者たちには完全に欠落しているのだ。そして『萌野』の大岡昇平氏には、その視点が、瑞々しいまでに感じとれるのである。

かりにそんなものがあっての話だが、現在のわが国には、正しく美しい日本語を、書き読み、話す機会を病理学的に、文化的に、政治的に奪われた人びとが少なからずいる。正しく美しい日本語を標榜する者たちは、彼らが口にしたり口にできなかったりする日本語を、他人に迷惑になり法律にも違犯しているストは認められないというのと全く同じ論法で排斥していることになるのだ。いまに見ているがいい。この種の論者たちは、違法ストを攻撃したその舌の根も乾かないうちに、憲法改正などと口にするに決まっている。もちろん、現行の憲法が正しいとか、ここ数年来の国鉄ストが正しいとか、そんなことが問題なのではない。重要な点は、言葉が規則でも規範でもないという事実だ。言葉は生きているなどと言えば粗雑な比喩の援用とそしられもしようが、少なくとも、言葉が真に言葉として機能している瞬間は、正しさとか美しさは言語的な場に浮止してはこない。また、一つの漢字の読み方にすべて通暁することが、正しく美しい日本語へと至る道ではない。日本語がしゃべれない、一つの日本語の単語の意味をまだ知らないという理由で奪われた言葉もまた、貴重な言語的な場を構成する。欠語、沈黙、錯誤を、ただ耳に聞えなかった、正しくは響かなかったといって言語的な場から無意識に放逐する人びとにとっての美しい日本語がおさまるだろう輪郭が、いかに弱々しく貧しいものとなろうかは、たやすく想像することができる。『日本語のために』(新潮社)の丸谷才一氏なら、すべからく日本語を役人の手から奪回して、文学者の手に委ねよ、とでもいうのだろう。だがそれにしても、何という退屈な美しさであることか。人は、言語学など信じてはならぬように、文学など信じてはならない。言葉は、役人はいうに及ばず、言語学者や文学者の視線がとうてい捉えることの不可能な逸脱や畸型化を日々生きつつあるのだ。

いうまでもなかろうが、言葉への言語学的アプローチ、文学的なアプローチを頭から否定するのはこれまたばかげた話である。日本語なら日本語という一言語の隠れた構造をさぐったり、その思いもかけぬ機能ぶりに身をさらすことで、われわれの言語活動の実態に迫ろうとするのは決して無駄ではない。だが、言葉というこの錯綜した矛盾と葛藤の場にとって、言話学も文学も、その活動のほんの一側面しか明らかにしえないのだという認識は失ってはなるまい。そこには、病理学的=政治的=文化的なさまざまな理由で、言葉がまとわねばならぬ虚言や自家撞着、あるいは言葉たることの拒絶があるのだ。たとえば、原爆が炸裂した日本の一都市で敗戦を迎え、その後三十年たってから、日本のプロ野球の第一人者となった韓国籍の左打者のことを多くの人が知っている。その左打者が、その原爆都市で初めて試合をするというので、正しく美しい日本語を話しはしない高齢の朝鮮半島出身の母親が観戦に来た。その母親のまわりで、息子の左打者に対する面罵の言葉が浴びせられる。母親は、どうするか。頑迷に日本語を口にすることを拒否するだろう。新聞や雑誌が伝えている限りを再現するほかはないこの母親の沈黙、それが美しく正しい日本語として耳に響かなかったからといって、そこに言葉が生きられていないと誰がいうのか。もちろん、その高齢の韓国女性の身になって、同情を表明したり、罵倒した連中になりかわって詫びの言葉を投げかけることが、言語的な場を構成するというのではない。また、沈黙こそが、最大の抵抗であるなどというのでもない。ただここでは、音訓の日本語的慣習の説明だけではどうしても蔽いつくせない生きた言語的な場が確かに存在し、そうしたものを語ろうともしない今日の日本語論が、必然的に抽象たることを逃れえないという現実を語ってみたいまでのことである。そして外国人による日本語という現象が、こんにちわれわれにとって貴重な問題となっているのは、それによって諸外国へ日本文化が広まり、日本理解が深まろうという功利的な理由が背後にあるからではない。彼らの日本語を介してわれわれが実践しうる言語活動が、ちょうど「萌野」の一語に接した大岡昇平氏がそうであったように、矛盾と葛藤に充ちた混滝へとより一層近づき、規範からの逸脱を誤りとして排除することのない豊かで創造的な肯定の場を獲得しうるからである。現在において、正しく美しい日本語を話し書くことは、日本人たることの正統性の保証ではいささかもないのだ。それは、言葉が意識と肉体とに働きかける豊かな攪拌作用から視線をそらせ現実を抽象に置き換えようとする醜い延命策でしかあるまい。しかも、醜く、貧しい日本語と遭遇することによってさえ、われわれは自分自身にふさわしい何かを発見できるのである。日本語が乱れた乱れたといって顰め面をしてみせるのが退屈きわまりないのは、そうした理由による。

出産を間近にひかえた入院中の妻が、深夜の陣痛にこらえきれず、無理にたのんだ当直医に来てもらったときのことだ。東京の、日本語しか通じない病院である。日本についてほぼ一年後だったから、妻の日本語はむしろつたないものであった。だが、夜中にわざわざ来てくれた医師に向って、詫びの言葉をいうつもりで、彼女は痛みをこらえながら何度も何度も、ゴメンクダサイマセーを絶叫したという。真夜中の病棟に、玄関さきで訪問者が口にする言葉が奇妙なアクセントで響きわたったわけだ。後になって、妻は赤面してこの挿話を物語るわけだが、看護にあたってくれた人たちによれば、ほとんどの女性は、こんな場合にもっともっとわけの解らぬ言葉を口ばしるのだそうだ。妻の場合は、むしろずばぬけて立派な日本語だったという。何のことはない。まだ、音や訓の存在すら知らぬ外国人の女性が、正しく美しい日本語を話していたわけだ。そしてそのゴメンクダサイマセーから数時間後に、われわれは、日本語とフランス語とを同時に母国語として持つ男の子の両親となったのである。』(P255〜259)

「美しい言語」とは何か。一一それは、ここで示されたように「正直に生きられた言葉」なのである。

文法的に正しいとか、伝統的な美しさを持っているとかいったことなど、こうした本物の美しさの前には、何ほどの価値も持ち得ないのだ。

まただからこそ私は、映画を評価する場合にも、「映画は、映像表現が命である(物語は二次的な要素にすぎない)」とかいった、エリート意識丸出しの、偏頗な評価の仕方には与しない。そんな「選別と排除」を許しはしない。

幼稚で見苦しくさえある「物語」映画の中にさえ、「生きられた映画」の現実が確かに存在するし、そうしたものを含めた総体を、私は「映画」だと考えるからである。

(2024年6月23日)

○ ○ ○

● ● ●

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○