#探究学習がすき

浅草神社と土師氏の関わりは観音から⑬ ~十一面観音の秘密~

明治維新を主導したのは、薩摩藩と長州藩。薩摩藩、長州藩ともに、その始祖は秦氏出自であり、明治維新は秦氏系によって行われました。長州藩主である毛利家の始祖は、秦氏系の土師氏。そして京都に平安京を造営した桓武天皇は、生母が朝鮮半島の百済王族出身でした。

桓武天皇は(母方の)同族だった土師氏を含め、渡来した人々を大切にし、多くの渡来氏族が桓武帝に仕え、平安京で活躍しました。

土師氏の末裔である毛利家

秦氏は波多氏から始まった⑬ ~島津家と富士山王朝~

明治維新を主導したのは長州藩と、薩摩藩。

この二つの藩の始祖は、どちらも秦氏の末裔説があります。

長州藩こと毛利藩は、平安期、日本に渡来した秦氏系(土師氏)の末裔。

島津家の始祖・島津忠久は、秦の始皇帝の末裔で『秦氏』出身。

今回は、秦氏の起源である波多氏。そして島津藩との関わりです。

・秦氏は波多からはじまった。

秦氏ははじめ、波多(ハタ)でした。秦氏は、秦国の滅亡後、日本に渡来。秦氏は日本

幕末最強組織・薩摩藩は秦氏系?⑫ ~天皇家と島津家~

前回、「長州藩は毛利藩で、毛利の始祖は秦氏だった」と書きました。

明治維新を主導したのは主に長州藩と薩摩藩(薩長連合)。

そして薩摩の藩主・島津家も秦氏説がありました。

薩摩藩の軍事力は群を抜いています。

1600年(慶長5年)、天下分け目の戦いと言われた『関ヶ原の戦い』で、徳川家康率いる「東軍」と、石田三成率いる「西軍」が死闘を繰り広げました。島津家はこの合戦で「西軍」に加勢。

西軍の敗戦が

秦氏の出自を消していく桓武天皇⑩ ~同化する秦氏たち~

前回、桓武天皇の生母が朝鮮半島の百済出身で、秦氏系「土師」氏出身だと書きました。桓武天皇が京都に遷都したのも、母方の秦氏らが京都に多く住んでいたのも理由の一つだと言われています。平安京は、経済・技術の両面で秦氏がスポンサーとなって造営。事務能力に長けた沢山の秦氏が役人として桓武帝に仕え、平安京は発展していきました。

平安京造営から約10年後の790年。

(秦氏系)土師氏を母方に持つ桓武天皇は、ま

秦氏のバックアップを受けた桓武天皇⑨ ~平安京とヘブライ~

フィクサー(黒幕)秦氏の続きです。

今回は平安京をつくった桓武天皇をヘブライ説から読み解きます。

桓武天皇の生母・高野新笠(たかのにいがさ)は朝鮮半島の百済王族出身。奈良時代、百済滅亡後、数万人の百済人が日本に亡命。天智天皇は、亡命してきた百済人をあたたかく迎えます。百済国内では通訳なしに日本語で会話できたと言われ、百済と日本と親密な間柄でした。

桓武天皇も即位後、「百済王等は朕が外戚なり」と発

神武天皇はヘブライ出身?⑧ ~天孫降臨と秦氏~

先日、神武天皇の3つの出自説で、ヘブライ説も書きました。

今回はさらにヘブライ説について掘り下げます。

約3000年前、南北ヘブライ王国の滅亡後、ヘブライ人は世界中に散ります。これが離散(ディアスポラ)。

離散した10支(部)族のうち、日本にやってきたのがユダ族。

ユダ(族)がなまって、ハタ・ハダ(秦)氏になったそうです。

諸説ありますが、神武天皇はヘブライのユダ族出身。ユダ族は王位継承権を持

神武天皇の3つの出自⑦ ~ヘブライと秦氏~

はるか昔、日本やってきた秦氏。秦氏の出自は3つの説があります。その中で最も謎に満ちているのが、中近東からやってきた秦氏。彼らはヘブライ王国の末裔であり、失われた10支(部)族と呼ばれた人々でした。

日本では時代が大きく動く時、必ずといっていいほど、秦氏系の人物が出現し、動乱期に突入します。秦氏は縄文の封印とも関わっていました。

約2000年から日本のフィクサー(黒幕)として活躍した秦氏たち。

今

日本史の基本は平氏と平家、そして平氏と源氏。

相変わらず紀行記を執筆中なのですが、書き進む中で壁にぶち当たると、どうしても調べることに時間を費やしてしまいます💦

先日も京都・山科の「毘沙門堂」について調べると、元々の創健は行基なのですが、現在の原型を作ったのは平親範という記述を見付けました。

誰それ?

平清盛との関係性は?

なんせ平氏と言っても系図は膨大なもので、歴史家でもない私がすべてを把握しているわけもなく、有名な清盛と比べた系図

信長の基礎を作った父と傅役

先日、谷俊彦さんの記事で、信長の傅役・平手政秀ゆかりの名所を訪ねて、彼への思いを馳せておられました。

彼の死の謎や信長との関りについて触れておられるのを読み、私自身もこの平手政秀にはかねてから様々な妄想を巡らせていたので、再度、考えさせられる機会を与えていただいたのです。

名古屋市にある「綿神社」に政秀が奉納した自らの手彫り狛犬があったそうです。

そこから感じた政秀の思いを深く考察され、信長

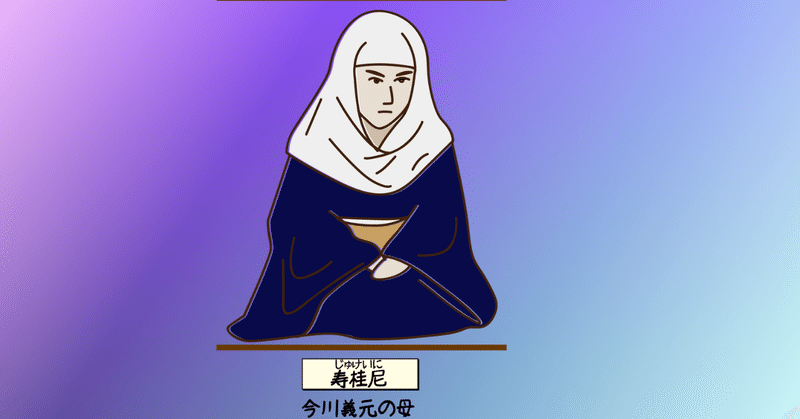

今川家の女傑「寿桂尼」

2017年の大河、柴咲コウ主演の「おんな城主 直虎」で浅丘ルリ子さんが演じた「寿桂尼」を憶えていますか?

気品と威厳を兼ね備えた演技は素晴らしかった!

彼女こそ、夫の氏親、息子の氏輝や義元、そして孫の氏真の4代に渡る約50年もの間、陰で支え、今川家を取り仕切っていた女戦国大名と言われた人なのです。

正直なところ、直虎より大河の主役に匹敵するかもしれません。

義元が今川家を継いだことで盤石だ

フロイスが見た日本のクリスマス

早いもので、もうクリスマスの時期となりました。

まずはm.Aさんの記事を紹介させていただきます。

彼女は主に西洋史関連の記事を書かれていて、サバサバした文体で無駄な言葉は一切なく、端的で解りやすい記事なのです。

日本史しか知らない私にとって、いつも興味深い学びがあり、見識が広まります。

本日の学びは「ビーダーマイヤー時代=わびさび時代」でした!

詳しくは是非とも記事を読んでくださいね。

さ