富士正晴 『新編 不参加ぐらし』 : 言い訳がましい。

書評:富士正晴(著)、荻原魚雷(編)『新編 不参加ぐらし』(中公文庫)

このところ、荻原魚雷という人が関わった、古い私小説系作家のエッセイ集を読んでいる。荻原魚雷という人はよく知らないが、日本文学の中でも、私小説系の、特に「身辺雑記」と言われたようなエッセイが好きな人のようだ。

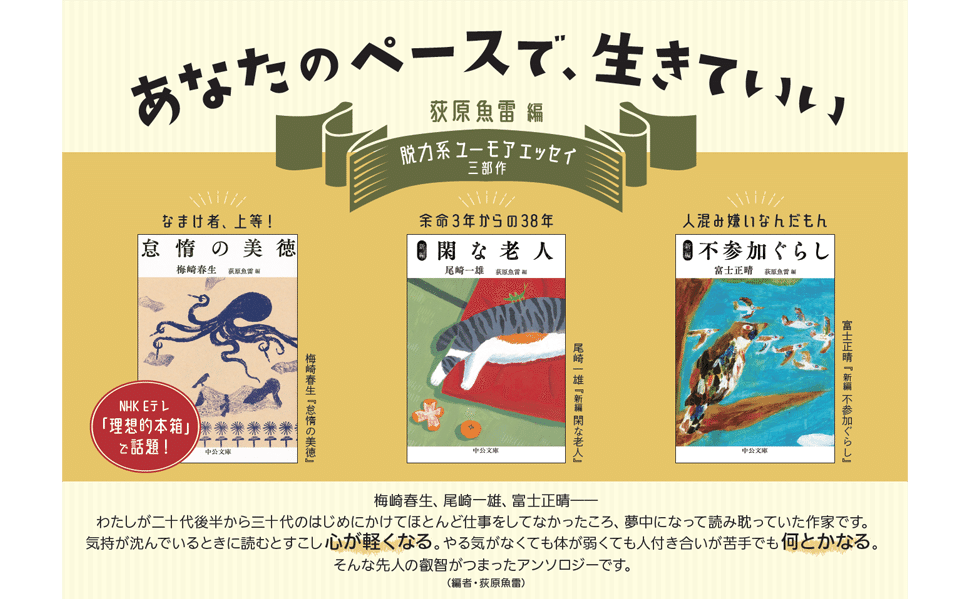

最初に読んだのは、梅崎春生の『怠惰の美徳』。これは中公文庫のオリジナルアンソロジーで、編者である萩原の、最も強調したい点を示すものとして、収録エッセイのひとつのタイトルを、そのままアンソロジーのタイトルとしたのであろう。だから「新編」とはなっていない。「旧編」が存在しないからだ。

その次に読んだのは、荻原が編者である、尾崎一雄のエッセイ集『新編 閑な老人』(一部小説も収録)で、こちらには、初版単行本版の『閑な老人』があって、それとは内容に異同があるから、「新編」と銘打ったのであろう。

この2冊が非常に面白かったので、同じ中公文庫で、荻原魚雷の関わっている本書『新編 不参加ぐらし』も読むことにした。

富士正晴の名前は、もちろん知ってはいたが、私はもともとは長編小説を中心に読んできたので、長編小説に文学史に名を残すような代表作の見当たらない富士正晴は、これまで1冊も読んだことがなかった。だから、この機会に、エッセイ集で味見してみるのもよかろうと、そう考えたのである。

で、結果としてどうだったかというと、前の2冊に比べると、ぜんぜん物足りなかった。

なにが物足りなかったのかというと、「人としての覚悟」が、前の二人に比べると、いささか、いや、かなり見劣りがしたのだ。

志賀直哉を崇拝する私小説系文学者にはよくあることだが、富士の場合もまた、イデオロギーが大嫌いで、政治運動が嫌い。だから「不参加ぐらし」なのだと、要はそう主張して、家の中に引きこもっているわけなのだが、それを世間(文壇)は、俗世間に出て来ない「竹林の隠者」だなどと呼んだのである。

けれども、当人としては「そんな大層なものではない」と、一応はそう否定しているものの、1冊丸ごと読んでみると、私に言わせれば富士正晴は、文字どおり、「隠者」でもなければ「不参加ぐらし」ですらない。そんな大層なものではない。一一まさに、そういう評価になったのである。

『 こういう風な一種楽天的人間不信の気分をもっていては、宗教、イデオロギー、科学その他一切の人間の考えだし、行う、善にも悪にも、希望も悲観も程々にしか持ち得なくても仕方がない。こんな知恵も、経験も、手腕もないオッサンが、会合に出かけたり、人のところへ行っても何になるものでもないし、かえって迷惑みたいなもんだろう。

だから、ふっと気の迷いから出て行くような気にならぬよう、自らを戒めて、この十年近く歯を磨かず、ひげを剃ることを怠り、外出ぎらいを極め、不参加ぐらしを条としている。字を読んで、字を書いておればそれでいいだろうと思っている。自分を大して評価していないということらしい。』

(P16・「不参加ぐらし」より)

このような点で、私と富士正晴には、共通点が多い。大阪在住で、出不精で、蔵書家だとかいった点は、そっくりと言っても良い。

だが、重要なのはそういう「外形」的な部分ではなく、ここで言うところの『楽天的人間不信』である。

要は、人間というものに多くを期待していないから、人類の行く末についても「どうぜ碌なことにはなるまい」とそう思いながらも、それを大真面目に悲観することもないのだ。それゆえの「楽天性」であり、「お気楽さ」なのである。

具体的に言えば一一、人類は「目先の欲望」を自制できない、あまり理性的とは呼べない動物だから、きっと「地球温暖化」は止められず、それほど遠くない未来に絶滅するだろうとそう思っているし、それでもいいとも思っている。

「それでもいい」というのは、人類とは「その程度の生き物」で、無闇に生き延びても「他」に迷惑をかけるだけなのだから、個人と同じで、「寿命」が来たなら、さっさと死んだ方がいいと、そう思うからである。

これは、これまでも何度も書いたことだが、これと絡んでよく書くのが、こんな「未来」など、おおよそのところ見え透いているのに、それでも「人並みに結婚して、人並みに子供を作る」人というのは、基本的に「目先の欲望」しかない大馬鹿だと、そういう評価である。

まあ、自分が生きている間くらいはおおよそ大丈夫なのかも知れないが、自分の子供があるいは、自分の孫が子供をもつ頃になれば、地球環境は相当酷いことになっているだろうくらいのことは、容易に予想がつくはずである。

つまり、テレビニュースで始終報道されているとおり、日本だけではなく世界中で、異常気象による災害が多発しており、多くの人が不慮の事故で亡くなっている。

当然これは、今後もますます激しく酷くなるだろうから、その必然として、自分の子や孫が、肉親を災害で失って悲しまなければならなくなる可能性も、どんどん高くなっていくだろう。

被災者たちの多くは「自分だけは、大きな災害には遭わないだろう」と、そう思っていたのだが、そうはいかなかった。

だから、今は無事な私たちも、この先、自分の子や孫に、そうした不幸の及ぶ可能性の低くないことくらいは、人の親として、当然、考えておかなければならないことであろう。

したがって、自分が結婚したいから、子供が欲しいからといって、子や孫を待ち受けているであろう未来のことを何も考えないで、慣習と本能的な欲望において「子を成す」というは、あまりにも「無考え」であり「無責任」だと、私はそう思うのだが、一一そう考える人は、ほとんどいない。これが、人間の現実なのだ。

と言うか、欲望に流されて、結婚して子供を作ってしまったからには、そういう不都合なことは「考えたくない」から、そこから目を逸せているだけだろうと、私は睨んでいる。

これもよく引く言葉だが、人間とは『そういうものだ』(カート・ヴォネガット)という、そんな諦観が、私にはある。

そもそも、私がいつも、いや始終引用しているのが、SF作家シオドア・スタージョンの、

『SFの9割はクズである。だが、あらゆるものの9割はクズである。』

という言葉なのだから、当然のことながら「人類の9割もクズ」だし、実際には、もっとその比率は高いとも思っている。

したがって、人類が、近い将来、破滅しないことの方が、むしろ不思議なのだ。文明は、時代と共にどんどんと加速しており、もはやその臨界に達しつつあるのだと、そう思っている。

ちなみ、「スタージョンの法則」で言うところの「クズ」とは、「人間」で言うなら、「悪人」とか「痴呆」とかのことではなく、「平凡な人」というほどの意味で、要は、「悪人」ではないとしても、「聡明ではない(理性に欠ける)人間」だということである。

たしかに、悪気があって、結婚しているわけでもなければ、子供を作っているわけでもなく、ただ「本能」と「世間体」に流されてそれをやっているのだから、「動物」としては、それも仕方がないとは、私も思っている。

また、その意味で、「責めても仕方がない(責めても変わらない)」と、そうも思っているのだが、しかし、わが子わが孫が、カワイイカワイイと連呼して、良い親、良い爺さん婆さんぶりをアピールしている者が多いわりには、子供たちの苦難多き未来から、都合よく目を背けすぎなんじゃないかと、そう、憎まれ口のひとつも叩きたくなる。

本当に、そんなにカワイイと思っているのなら「おまえが率先して、温暖化問題に取り組むべきなのではないのか? それがなんだ、孫にオモチャでも買っていれば、それで誤魔化せるとでも思ったら大間違いだぞ」というのが、私のいつわらざる気持ちなのである。

まあ、私がこのように言いたい放題を言えるのは、結婚もしていなければ子供も作っておらず、言うなれば「後顧の憂い」が無いからである。

もちろん、結婚をしなかったのは、子や孫の未来を考えてということではなく、単に、自分のための「趣味の生活」を続けたかっただけだから、決して自慢できるような理由ではない。

しかし、その結果として、子供を作らなかったのは正解だったと思っているし、私が結婚をしなかった理由は、要は「趣味と、妻子を養っていくことは、両立できそうにない」という、身の程を知った判断があったからだ。

つまり、私だって、犠牲としなければならない趣味がないのであれば、結婚しようとしただろうし、子供も作っただろう。だが、両方を取ることは、自分の力量と性格では無理だと、そう賢明にも判断したから、自覚的に結婚を捨てたのである。

だから、私は、育てられもしない子供をポコポコ作ってしまう馬鹿とか、好きなようにセックスをして、その結果として妊娠してから「堕胎は女性の権利だ」などと主張する人間が、好きにはなれない。

そりゃあ、できてしまったものは仕方がない。なんとかしなければならないので、子供と母親のどちらを優先するかという話になれば、法的には、SF作家フィリップ・K・ディックが言うところの「人間以前」の存在でしかない「受精卵」または「胎児」の方を、「まだ人間じゃない」という理由で切り捨てるという判断も、「人間社会の論理」としては、致し方のないことなのだとは思っている。

だが、それなら「安易にセックスなんかするな」という気持ちが、私にはある。

たしかに「受精卵」や「胎児」は、法的には「まだ人間じゃない」のかもしれないが、それでもやっぱり、すでに人間のかたちを成しており、心臓を鼓動させ、時に手足を動かしているような胎児を、私は「人間じゃない」とは思えないのだ。

だから、それでも「人間社会の都合」のために、無理にでも彼らを「まだ人間じゃない」として切り捨てるのならば、「せめてセックスくらいは我慢しろよ。マスターベーションで済ませておけ」と、そう言いたいのである。

もしかすると、マスターベーションは「相手がいないみたいで格好悪い」から、そうした世間体を欠くくらいなら「胎児を殺しても良い」からセックスしたいと、そんなことを考えているのだろうか?

まあ、半分はそうなのだろう。人間とは「そういうもの」なのだ。だから「近い将来に滅びても、別にそれは仕方がないこと。なにしろ、自業自得なんだから」と、私は、そう考えるのである。

一一これが、私の『楽天的人間不信』なのである。

閑話休題。

で、ここまで考える私に比べると、富士正晴は思考は、いかにも「ヌルい」。不徹底なのだ。

『この世に流行するものの方へ、わたしの心身は動かない。努力する気がない。

自転車にのれない、勿論自動車は運転出来ない、外国話は全然出来ない、メーデーには行ったことがない、アンガージュマンという心情がない、政治運動、文学運動の中に必ずある合言葉的流行語を使うことへの反があり、社交ダンスも気味わるく、盆踊りすらやれない。音楽のリズムにのることがやり切れないのであり、踊らされること、組織されること、歩かされること、一致を強制されることみなやり切れない。世の(あるいはある宗数、あるイデオロギー、ある気分、ある心情)と一致することを強制と感じないところに真の自由があるのだと、宗教家も哲学者も革命家も説きに説いて飽きないように思えるが、その自由を真善美として強要されることがいやなのであって、お前らはその真の自由の中で大いに動けばいいわと思うばかりである。真の自由の無常迅速、色のあせること、持ちの悪さにはあきれかえるというのが、わたしのこれまでの観察がおしえてくれたところであると自分では思っていて、全くそうしたものに対する信用の念はない。みんなますます早く変化するわい、三百六十度回転などお手のもので、自分のうそに気づかぬだけではあるまいかというのが、わたしの観測というものだ。しかし、お前らはケシカランと積極的に攻撃する気はない。ケシカランもこの世の流行の一つに外ならない、と思われる。』

(P88・「私の頑固作法」)

ここには、私と似たところと、私とは似ていないところの、両方がある。

とにかく「この世に流行するもの」を信用しないという点では似ている。

しかし、私と富士との違いは、その「信用できないもの」に対する態度だ。

富士の場合は『この世に流行するものの方へ、わたしの心身は動かない。努力する気がない。』し、だから『お前らはケシカランと積極的に攻撃する気はない。』と言うのだが、私の場合は「この世に流行するものの方にも、わたしの心身は動くし、それを理解しようと努力する気がある。」、だから「お前らはケシカランと積極的に攻撃する気もある。」のだ。

実際、富士正晴の場合、『お前らはケシカランと積極的に攻撃する気はない。』と言いながら、これこのとおり、じつは「攻撃している」のである。

なのに『お前らはケシカランと積極的に攻撃する気はない。』などと書いているのは、結局のところ、そうした人たちと「真正面から事を構える気がない」からなのだ。このように書いて、「俺に反論したって無駄だよ。相手にしないから」と、そう予防線を張っているだけなのである。

つまり、富士が、このように「偉そう」に書いているのは、所詮「陰口」の類でしかないということなのである。だからつまらないし、富士のことを「不徹底」だと言うのだ。

富士はしばしば「文壇的な会合や、人づき合いのために出かけることはない。ただ、家で本を読んでいられればそれで満足だ」というようなことを書いている。

だからこそ、編集者の方でも「竹林の隠者」だなどという「キャッチコピー」をつけて、少しでもありがたみ(商品価値)が出るようにしていたのであろう。

それに対して富士は「俺はそんな、たいそうなもんじゃないよ」と言いつつ、自慢の鼻をひくつかせているというのが、私には見え見えだから、それがいかにもみっともなくて、見ていられない。正視に堪えない。

自分は「隠者」なんかじゃないと、そう本気で思っているのなら、自分から「人はそう呼ぶけど、私は隠者なんてものではない。ただ、出かけるのが嫌いなだけだ」などと「何度」も書かずに、「そんなものは、私を売るための宣伝文句にすぎない」と切って捨てておけば、それで十分なのである。

しかも、それでいて富士は、じつのところ決して「文壇つきあい」をしていない、というわけではない。

富士は「電話魔」なのである。一一つまり、出かけてくことはしないが、あちこちに電話をかけまくって、ちゃんと人間関係は繋いでいたのだ。

もちろん、富士は職業作家だから、そうした人脈を繋いでおかないことには、仕事が来ないという生な事情はあるだろう。

富士自身が書いていることだが、富士ようなマイナーな作家が、それでも家族を食わせることができたのは、富士の活躍した戦後の日本は、出版業界が最も活況を呈した時代だったからだ。そうでなければ、富士ような作家は、とうてい専業作家を張り続けることなどできなかったろうし、今のように不景気になれば、富士のような作家は、趣味で書くしかなかっただろう。

そして、周囲の人気作家に比べれば、自分はいかにもマイナーな、なんとか作家業を営んでいるだけの作家だという自覚があるからこそ、富士は、わざわざそのようなことも書くのだから、富士が「電話魔」であるのは、食っていくためには、やむを得ないことだったのかもしれないと、私も一応は、そう考えた。

また、当時はインターネットなどという便利なものがなかったから、富士が、手元の資料ではわからないことを調べるのに、あちこちの友人知人や専門家に始終電話をしていたのも、やむを得ない事情だとも考えた。

しかし、後の方のエッセイで、富士は「電話ができなければ寂しすぎる」ということを書いていた。

つまり、彼が「電話魔」なのは、「身すぎ世すぎのために、やむを得なく」なのではなく、単に「寂しがり屋」だったからなのだ。

たしかに、だからといって、自分から相手のところま出かけていくという面倒なことまではしないけれど、しかし、家族以外の誰とも「会わなくても、話さなくても平気」という人ではなかった。

一一これが「竹林の隠者」の、偽らざる実態だったのだ。

そして、この点が、私とは大違いなのだ。

私の方は、人の集まるところに出ていくのが嫌い、というだけではなく、今や(電話はかけないにしろ)、友人とのメールやLINEさえしないで平気なのだ。それで寂しいということはない。

ちなみに、年賀状は、三十歳過ぎ(つまり、30年ほど前)には辞めてしまい、しばらくは来た人にだけ返すということをしていたし、それさえここ10年はメールで返すようになったから、いまや年賀状なんてものは、ほとんど届かないし、かえって、そんな私に年賀状を送ってくれる人には、いつも申し訳なく思っている。

そんなだから、ごく稀にメールやLINEをしても、それは先方から連絡があった時に限られるし、あとは、せいぜいSNS「note」の私の記事にコメントが寄せられた際に、それへのレスを書いたり、ごく稀に、感想のコメントをするくらいで、これは「友達づきあい」というようなものでは全然ない。要は「意見交換」なのだ。

私の場合、そもそも「雑談」だの「社交辞令」だのということには、昔からまったく興味がなかった。そんなことさえする寸暇を惜しんで、本を読もうとした。

だから、私は、「電話魔」あるいは、いま風に「LINE魔」のように、友人知人に連絡を取ったりはしない。

その必要を感じない。ましてや、富士のように、酒に逃避することもない。当然、酒を飲んで、人に電話するなどという、寂しがり屋だった中井英夫みたいなこともしない。一一そんな暇があれば、1冊でも多くの本を読むか、何かを書いている。

だが、富士正晴の、こうした「弱さ」や「不徹底さ」については、当然、見る人はちゃんと見ていて、その本性を見抜いていた。

『 昭和三十二年にわたしの「游魂」という短篇小説集が出版されたが、それに対して書かれた寺田透の書評の一部が今尚わたしの記憶に残っている。しかし、今の今まで、その部分は三十一年に出版された「贋・久坂葉子伝」への寺田の書評にあったのだと思い込んでいたのだから、誠に記憶というものはひん曲った形になって残っているもののようだ。少し長くなるが、「新日本文学」三十二年十一月号にのった寺田の書評を一部ここへ引き写す。

「ありていに言って、その標題が書名としてとられている作品や、次の『絶望』という作品は面白くなかった。主題の、あえて深刻とは言えないまでも扱いの厳粛さを必要とする性質と、作者の、ふざけた態度とは言わぬが、容易にふざけたがる性質とが、これらの作品では融合していず、調和を作り出さず、作品の奥行きも浅いものにしている。作品の奥行きというのは、言い方をかえれば、作品の読者の心に対する効力の大小ということである。浸透力と動力の大小と言いかえてもいい。作者は、『こんど校正をやりながら、書いていた時の世情や生活環境が文体にひどく力を及ぼしていることに、いささか愕然とさされた。』と書いていて、『敗戦直後に近いほど、如何にも息苦しい筆の運びであることを感じる。ひどいところでは、その文脈を与えるものが理解出来ない気がする場合さえあった。』とつづけており、四九年あたりの作品である『游魂』や『絶望』などは、この感想を特に考慮して批評する必要があるのかも知れない。しかし、これらの作品は、四九年あたりの日本の、ようやく餓死の危機を脱した気のゆるみを反映してはいても、息苦しい世情の反響に充ちているとは感じられないのだ。四九年はどういう年だったか、法隆寺の壁画の焼けた年、国鉄の人員整理中総裁の変死した年、松川、三鷹事件突発の年。G・H・Qからニュー・ディール派(※ ハト派)が追い払われつつあるという噂のもっぱら行われた年。吉田茂が臣茂と言った年。湯川博士がノーベル賞を受けた年。古橋が世界記録を更新した年。一一朝鮮事変勃発の前年で、軍需景気の好況によるいわゆる相対的安定期はまだ来ていないとは言え、人々は不安の目をみはって暮してはいなかっただろう。庶民ほどそうだったのではなかったか。それだけに一般の人々の自己への逃亡、自己閉鎖の傾向がつよまり、ことに松川の事件などはそれがどういう事件なのか、よく考えもせずに見すごしてしまった年ではなかったか。騒然たる底流は感ぜられたにせよ、それに打たれ、それに巻きこまれることなくひとは暮せると思った。あるいは、(気づいてみると)暮していると思えた年ではなかったか。

そういう社会状況を(一九四九年の日本の社会に対する僕の遡行的認識が正しいとしての話だが)『游魂』や『絶望』はむしろ反映しているようである。作者のもっとも言いたいことに対して、それらの緩如たる(富士注一一これは「新日本文学」では信条たるとなっているが、緩如たるの誤植であることを後に寺田透が教えてくれた)、重苦しい、しかも時々傍道にそれる文体は、端的に切り込むことがなく、いわばその上層を漂蕩しているのだ。」

昭和三十二年というと、敗戦から十二年後になる。一九四九年というと、敗戦から四年後ということだろう。「游魂」と「絶望」とについて書かれた寺田透の一九四九年と、それに対するわたしの姿の分析とは、この文章を読んだ時、わたしをびっくりさせた。昭和三十二年、つまり一九五七年にわたしの中では寺田透の挙げた一九四九年の事件の数々はほとんど意識に残っていなかった。わたしは遠い昔の歴史にもうとい以上に、自分の生きて来た現代の近い歴史にもうとく、寺田透の何分の一も、それを骨身に浸みて感じていなかったらしいのであり、これは今でもそうか知れない。寺田透の目から見ればそれがはなはだじれったくもあり、決して無罪とは見えないだろうと思う。寺田透には見透しがあり、はっきりした分析があるが、わたしには見透しがなく、端的な切り込みがなく、はっきりした分析、そしてはっきりした判断、あるいは決断がない。寺田透の精神が硬質の結晶体であるとするなら、富士正晴の精神はぐにゃりと柔い粘土質のものとしなくてはならない。

わたしは寺田のこの文章を見て、そういうことを感じたし、今も感じる。寺田には確とした公的の目があり、わたしには公的な目より私的な目といった方がよさそうな目がある。寺田には大義名分があり、わたしにはわたしの都合がある。そのことを寺田は「庶民ほどそうではなかったか」という「庶民」にわたしを括りつけることで、はっきり批判したのだと思うが、寺田のそこの文章を読んでわたしは全然不服はなく、全くその通りだと思った。そして、わたしはそれより仕方がない、困ったことかも知れぬがと思った。それは知識、知力、気質、育ち、体験、そうしたものの違いのためにどうにもならぬことのようにわたしはいつも考える。「端的な切り込み」という点について、わたしは杉浦明平を即座に思い出すが、わたしは明平のあの直接的な端的な切り込みを、或る人々のように余りにも単純という風には考えず、実に爽快だとして尊敬する。しかし、杉浦みたいなわけにわたしは行かぬということも、はっきり判っている。寺田透の厳しく緻密なこと、その思想の純一なことをわたしは尊敬する。しかし寺田透みたいにわたしは行けそうもない、そういう風には行かないということもはっきり判っている。

寺田透が一九四九年の大事件としてあげた色々のことにわたしがその時興奮しなかったかといえば人並に興奮した。しかし寺田はそれらの事件の奥や、未来やについて考えこんだと思う。だがわたしは多分考えこみもせず、単なる大事件としか見ないで、その上をただよい流れて行っただけだと思う。寺田や杉浦ほど、それらのことが骨身にこたえなかったということは、寺田や杉浦ほど、それらについての展望や認識がなかったということだろう。庶民流にいえば、どうなっているのやら、どうなって行くのやら、一向にわけが判らぬうちに、記憶しておられないほど次々と事件が起ったということにしかならない。こういうわたしの鈍感さ、冷淡さ、身にふりかかって来るまでは気がつかぬ暢気さといったものは、戦後にそれが出ているが、実はわたしの戦中につちかわれていたものに違いないという気がする。それも大東亜戦争がはじまってから後の、国内での生活及び、大陸での兵卒としての生活の中でだ。』

(P107〜112・「わたしの戦後」より・寺田文の前後に、1行空けを加えた)

平たく言えば、富士の小説「游魂」と「絶望」に、寺田透は「のほほんと生きている人間の不徹底さ、無責任さ」を見抜いたのである。

で、これに対して、富士正晴がどのような「言い訳」をしたのかといえば、最後の部分で分かるとおり、

「戦争が、私をこんな人間にしたのだ。戦時に勇ましいことを言っていた奴が、戦後、いかに、ころりと態度を変えたかというのを私は、いやというほど見せつけられたから、政治運動だの社会問題だのを声高に語っている奴は信用できないし、だから、自分はそんなものから距離をとっているのだ」

と、おおむねこうした、今や「紋切り型」としか言いようのない「言い訳」をしているのである。

もちろん、こういう言い分(傷ついたから論)も、ありだとは思うが、ハッキリ言えば、そうした「戦時戦後体験」をしたのは、何も富士正晴ひとりではない。

戦後の「左翼文学」ブームを担った人の中にも、いろんな人がいて、そういうつらい経験をしないまま、またもや、いい気になって「正義を担いて回った人」も大勢いたことであろう。なにしろ「文学者の9割はクズ」であり「左翼文学者の9割もクズ」なのだから、そうした人が多いのは、当然のことである。

しかし、1割とは言わないまでも、ごく少数とはいえ、富士と同じような、あるいはそれ以上の経験をしながら、しかし、政治問題や社会問題に関わっていった文学者もまた、現にいたのである。

そして、彼らがなぜ、人間に絶望するような経験をしながら、それでもまた、社会や政治に関わっていったのかと言えば、それは「放ってはおけない現実が、目の前にあった」からに他ならない。

無論、自分がそうした問題に関わったからといって、それで問題が解決するなどとは思わないが、それでも目の前に飢えて死にかけている人がいたなら、百円の菓子パンを買ってでも与えたくなるのが、人間というものなのではないか。

「そんなものを与えたところで、所詮は一時しのぎでしかないし、あなたの自己満足でしかありませんよ」などと言って、懐手にしている「賢ぶった」奴の方が、正しいということにはなるまい。

たとえ無駄だとわかっていても、それでも目の前の理不尽を黙って見逃すことができず、無駄を覚悟で、それでも現実へと立ち向かっていくには、それ相応の覚悟が必要であり、それはその人の「文体」にも現れるのだし、だからこその「文学」なのだが、富士正晴の「文体」には、そうした「硬質な覚悟」が感じられず、ただ、ぐにゃぐにゃとした言い訳に裏打ちされた自慢話ばかりが、鼻につくのである。

一一だから、私は富士正晴を評価できないし、富士の「文学」も、所詮は、大西巨人が言うところの「俗情との結託」を、一歩も出ることのないものだと、そう評価するのだ。

そしてその「俗情」とは、中島みゆきの曲「ファイト!」に言う『戦う君のことを戦わない奴らが笑うだろう』という、あの「俗情」だ。

富士正晴は、そんな「世間の小賢しさ」に迎合することで、「無駄な抵抗と知りながらも戦っている人たち」を小馬鹿にし、「我賢し」と見下していたのである。

当然、こんな私だからこそ、次の大岡昇平の言葉も、しばしは引用するのである。

『筆取られぬ老残の身となるとも、口だけは減らないから、ますます悪しくなり行く世の中に、死ぬまでいやなことをいって、くたばるつもりなり』

(1985年10月15日付け日記より・『成城だより3』)

そうだ。同じ「引きこもりの老人」になったとしても、私は、富士正晴のように「隠者」を気取ったりはしない。

実際、人づき合いをしないことでは、私の方が富士などより遥かに徹底しているし、それを自慢しながら、「寂しい」といって電話やメールで、友人へのご機嫌伺いをしたりもしない。

富士は、自身の「戦争体験」をして、自分の今のスタンスを正当化しているけれども、しかし、富士は、自身の戦争体験として「たまたま中国人を一人も殺さずに済んだけれど、それはまったく幸運でしかないし、実際、現地調達(中国人住民から略奪)したものを食って生き延びたのだから、同じことである」という趣旨のことを書いているが、これとて、そのまんま信じて良いとは限らない。

無論、本当なのかもしれないが、本気で「間接的には、殺していたも同然」だと思っていたのであれば「自分は戦争で、無辜の中国人人民を殺した」と書いても良かったのではないか。

実際、私も40年間、腰に拳銃を吊るして警察官をやり、幸い拳銃を人に向けて撃つ機会はなかったものの、それでも私は、これまでレビューの中で何度か「必要があれば、私は射殺も辞さないし、それで心が痛むこともないだろう」という趣旨のことを書いている。また、安倍晋三が殺されたことについても「ザマアミロと思った」と、そう正直に書いている。

つまり、直接手を下さなかったとはいえ、私の手もまた血に塗れていると、そう認めているのだ。

無論、犯罪者とは言え「殺しても、心は傷まない」とか、いくら憎んでいた政治家だからとは言え、それが暗殺されたのなら「ザマアミロ」なんてことは書かないのが「世間の良識」であることくらいは、私だって理解している。

だが、それでも「本音」を書くのが文筆家、批評家の使命だとも思っているから、あえて「世間の顰蹙を買うようなこと」も書くのである。

そして、そんな私からすれば、富士正晴という作家には、「硬質な寺田透」に対して「軟質な富士正晴」だなどと、同等に対置できるほどの価値があるとは思わない。

これもまた、富士正晴らしい「レトリック」であり、自己正当化だとしか思わないのである。

私のような、一介の無名人が何を偉そうに言うかと、そう思われるむきもあろう。

だが、富士正晴が、このエッセイ集に収められたエッセイを書いたのは、おおむね55歳から65歳くらいの時期で、まさに今の私と大体同じ年ごろなのだ。

だから、もはや「人生経験」に劣るのを理由として、富士正晴を批判するに遠慮する気など毛頭ない。

「なんだ、おまえは、その程度の作家だったのか」というのが、本書を読んだ私の、率直な感想だったのである。

(2024年11月4日)

○ ○ ○

● ● ●

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○