ジュディス・バトラー 『ジェンダー・トラブル』 : 「フェミニズム」とは何か?

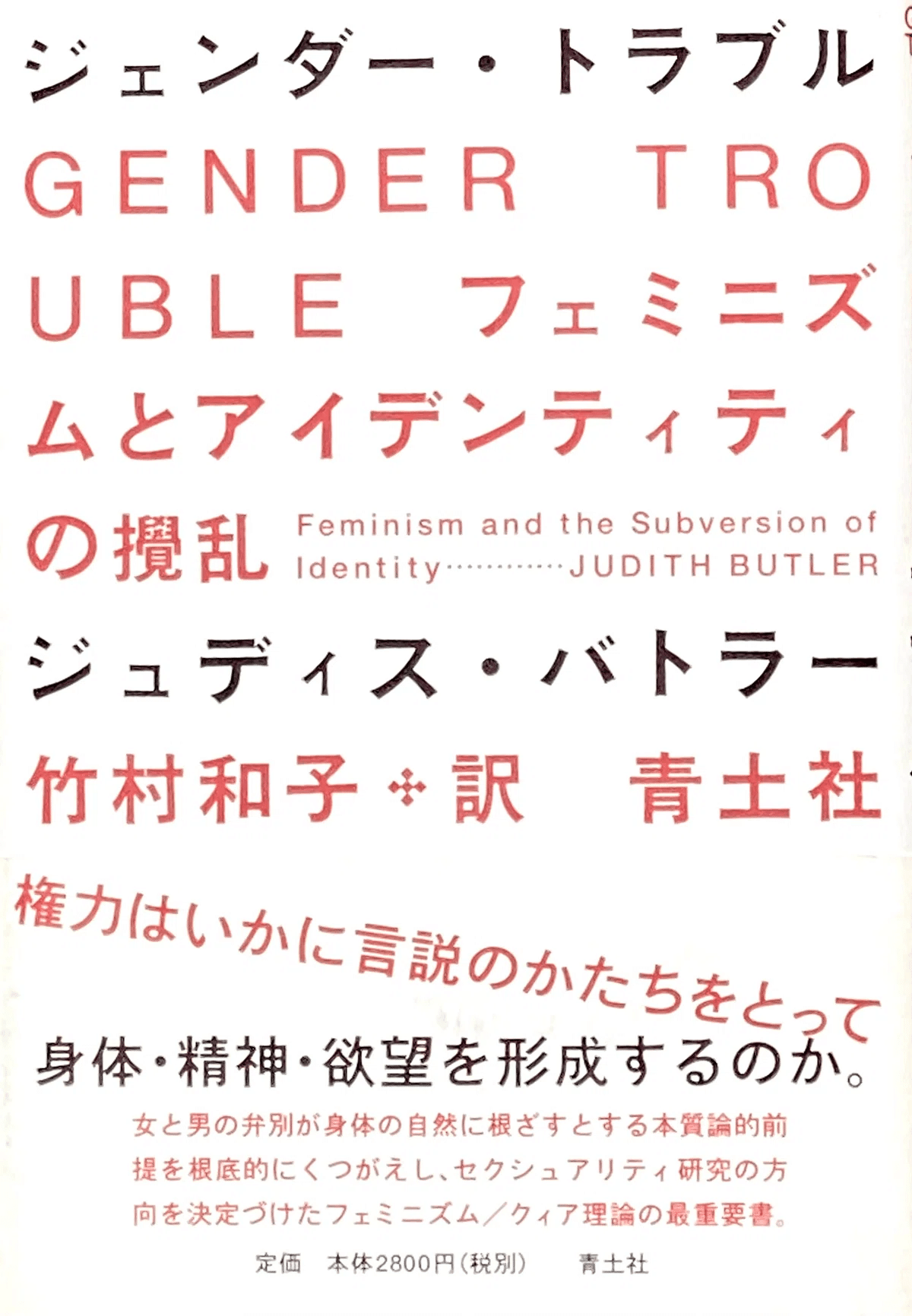

書評:ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル フェミニズムとアイデンティティの攪乱』(青土社・1999年翻訳初刊)

知的刺激に満ちた、とても面白い本だった。

もちろん、「哲学書」である本書を、完全に理解できたなどとは言わない。

ボーヴォワールもイリガライも、フーコーもラカンも読んでいない私では、本書で理解できたのはせいぜい2割程度だろう。だが、その2割は、たぶん著者ジュディス・バトラーが言いたいことの中心に近い部分であるという手応えはあったから、その意味では、満足もしているし、面白かったと言えるのだ。

タイトルからもわかるとおり、本書のテーマは「ジェンダー」であり、その意味では「フェミニズム」の本だ。

「フェミニズム」とは、「女性主義」であり「女権拡張主義」のことである。

したがって、「フェミニズム」というものが語るのは、大筋で次のようなことである(私のまとめ)。

「人間社会は、これまで長らく、男性中心主義であった。ペニス(男根)を持つ男性が、全き人間であり、女性は、その欠如態であると考えられてきた。

そんな男根主義によって、女性とは何なのかが定義されてきたために、女性は長らく、男性に都合の良いものとして規定され、そのために多くの差別と不利益を被ってきた。

だが、その事実が明らかになった今、女性の、人間としての全き権利が回復されなければならない」

つまり、主に「社会的な性役割」のことを指す「ジェンダー」という言葉とは、要は「男とは、こういうものであり、女とは、こういうものである」という、「男・女の社会的な属性定義」に関わるものである。

それで「男とはこういうもの、だから、こういう役割を担うべきだ」「女とはこういうもの、だから、こういう役割を担うべきだ」という具合に考えられてきた。それが「ジェンダー」なのである。

だから、「フェミニズム」において問い直されているのは、この「ジェンダー」という、「常識」だったもの、である。

これまでの「ジェンダー」とは、「男根中心主義」による「ロゴス中心主義」によって捏造された「論理的なフィクション」だから、そんな「男の論理」には乗らない「女性性」、つまり「女性本来の姿」を取り戻し、それを尊重させるようにし向けなければならない、ということになる。

言い換えれば、「女が男と、同じようになる」だけではダメなのだ。

男と同等同様の社会的役割を担う権利を持ち、男と同じように評価されるというのは、女が男社会に同化することにすぎない。要は「女が男になって、男と同等になった」だけだ。しかしそれでは、「女性性」が尊重されたということにはならないのだ。

男根中心主義社会において「お前たちも、男になれば、男(全き人間)として評価してやる」と、上から言われて、単に、それに従っているにすぎない。

だから、真の「フェミニズム」における「女権拡張」とは、単に、社会における「男性同等の権利を得る」ということであってはならない。

そうではなく、社会自体に「女性性」を反映し、今の男根主義社会を本質的に変革して、男女の差別なき、価値中立的な「人間」社会を構築して、そのことで男女の平等が実現されなければならない、ということになる。

とは言え、こうした「本質的変革」というのは、決して容易なことではなく、一朝一夕に叶うものではないというのは、明らかだろう。

そもそも、現実の女性の多くが、「男根中心主義」の価値観を内面化してしまっているのだから、いくら社会構造を変革したところで、女性の意識が変革されなければ、それは真の意味での「男女差別のない社会」ということにはならない。

だからこそ、「フェミニズム」は、男性の「男根中心主義」を否定して、男性の意識を変革するだけではなく、女性の意識をも変えなければならない。

言い換えれば、一部の自覚ある女性によって、社会における大半の男女の意識を変革しなければならない、ということなのだから、これが一朝一夕にできないというのは、見えやすい話なのである。

だが、だからこそこうした「意識改革」は後回しにして、具体的な「社会構造」の変革を優先するという、現実主義的な政治路線が採られることにもなる。平たく言えば「まずは形から入って、そののち意識を変革する」という手法だ。

いくら、理屈として「女性は斯くあらねばならない。よって、社会は斯くあらねばならない」と語ったところで、それは、現にある歴史的現実としての社会とは、「本質的に異なる社会」なのだから、それを理解することは、男女共に、決して容易なことではないからだ。

一一だから、まずは形から入る。

そのことで、女性たちに「このことだったのか」と気づかせ、男性にも「こういうこともあり得るのか。こうでなければならなかったということなのか」と気づかされるのである。

そして、その具体的な施策が、「男女の給与格差の是正」とか、「国会議員や会社役員の、女性割合の増加」とかいったことになる。

今のところ、「男性社会」の中で「男性ではないがゆえに、劣った存在とされる女性」がその「男性的価値観における劣った存在」として、地位や報酬を、男性並みに得ることは、おのずと困難である。

だから、ひとまずは、未だ男性社会である社会の中で、無理にでも、女性の権利を拡張する。そうしなければ、男根中心主義社会において、「自然に」女性の権利が拡張され、女性の権利が尊重される社会が到来することなど、あり得ないためだ。

これが、現在の「女権拡張論」としての「フェミニズム」運動の「現実」である。

言い換えれば、「フェミニズム」は、未だ、世間の多くの男女に対し、「あるべき男女像」としての「ジェンダー」を示し得ないままに、ひとまず「男性社会のおける、男女平等」のために、「女性の権利の拡張」を行っているだけなのだ。

だから、男の多くは、こうした「女権拡張論としてのフェミニズム」が「単なる分け前要求」のように見えてしまう。要は「金と地位と名誉が欲しいだけ」なんだろうと、そう理解されてしまうのである。表面的に見れば、まさにその通りでしかないからだ。

つまり、現在のこうした「女権拡張論としてのフェミニズム」の問題点とは、本来の「女性性」とは何かを、女性自らが、男女に対して、積極的に語り得ていない点にある、と言えるだろう。

だからこそ、男の多くは、「女権拡張論」を単なる「分け前要求」のようにしか感じないし、多くの女性は「男女で平等に、山分けするのが当然」というくらいの意識しかない。そこには、そもそも、差別を生み出したものとしての「男女(ジェンダー)」とは何なのか、という本質的な問いなどない。

そんな七面倒くさい「理屈」などでは食えないし、実益が無いと、そう考えてしまうのである。

そもそもの「なぜ、本来、男女は平等なのか」ということは問わずに「男女は平等であって、当たり前」という発想でしかないために、それを当たり前だと思えない男女、もちろん主に男性には、「女権拡張論としてのフェミニズム」は「ごり押し」的なものとして評判が悪く、所詮は「価値観の違い」による対決しかない、というような断念に至らされてしまいもする。「そっちがその気なら、こっちにも考えがある」という、男性の側の「力ずくの思想」が、反動的に引き出されてくるのだ。「もう紳士的に遠慮して退き下がるのはやめた」と。それで「裁判沙汰」になったりもする。

こうなるからこそ、「女権拡張論としてのフェミニズム」だけでは、ダメなのだ。

そもそも(本来)「男女は平等である」という根拠を示し得ないまま「平等に決まってる」ということで押し通そうとすれば、当然「平等ではないに決まっている。なぜならば、男女は現に違っており、例えば、明らかに男の方が、体力がある。オリンピックを見よ」などといった話にもなってしまう。

つまり、男女ともに「男女には、解剖学的な差異がある」と思っているのに、それを無視して、「イデオロギー」的に「男女は平等に決まっており、だから平等でなければならない」と言っても、「それは、そちら(女性)都合の、一方的なイデオロギーでしょ」ということにしかならず、男性を納得させることができないのだ。

そして「納得させる必要など無い」というのであらば、それは「力ずく」ということになり、そうなると最後は、男は、女性を「力ずく」で、ねじ伏せようとしてくるのである。「だって、それはお互い様でしょう」ということになるからだ。

したがって、必要なのは、「単なる」「ひとまず」のものとしての「女権拡張論としてのフェミニズム」だけではなく、そもそも「男女とは何なのか」「ジェンダーとは何なのか」を問う、「変革の必要性の根拠を合理的に示すものとしてのフェミニズム」なのだ。

そして、その難題に挑んでいるのか、「哲学」系のフェミニストであり、彼/女らの「フェミニズム」なのである。

私がここで、「彼/女」としたのは、「男女とは何なのか」「ジェンダーとは何なのか」を問い、語るものとしての「フェミニズム」とは、女性のためにとなされるものならば、それは、男がやっても「フェミニズム」だからである。

そんなわけで、本書で、ジュディス・バトラーの行っている「フェミニズム」的な探究とは、彼女が「解剖学的な女性」だから「フェミニズム」なのではない。

バトラーは、「男女のどちらでもない存在」として「女性とされてきたもの」のために、「男女とは、そもそも何なのか」「ジェンダーとは何か」を、問うているのだ。

「男女」を自明の事実とはせず、「男女」観念そのものを問うているのである。

「女性差別」とされるものの解消のためには、そもそも「女性とは何か」「男女とは何か」を明確にしないことには、「女性の解放」など、原理的に、あり得ないからだ。

○ ○ ○

結論から言うならば、「男女」「解剖学的な性別(セックス)」「ジェンダー」というのは、すべて「パフォーマティブに生成された、制度である」ということなる。

つまり、「男女」に「固定的な実体」はない。かといって、それは「幻想」でもない。

それは、「幻想」ではなく、「制度」として存在しており、しかし、その「制度」はパフォーマティブ(行為遂行的)なものだからこそ「実体」的なものではない。それは、社会の中で、つねにすでに生成変化させられつつ、存在するものなのだ。

ここで「パフォーマティブ」ということが、少しわかりにくいと思うので、私なりの説明をしておこう。

例えば、「サッカーは、存在するか?」という問いに対して、あなたはどう回答するだろうか?

普通は「存在する。なぜならば、現にサッカーは行われているからだ。存在しないものは、行い得ない」と答えるかも知れない。これはなかなか悪くない回答だ。

しかし、こう反問されたら、どうだろう?

「サッカーをしている人は、確かに存在する。物理的な存在しているからね。しかし、サッカーそのものは観念であって、物理的には存在しない。つまり、サッカーそのものは存在しない、とも言えるでしょう?」

こう言われれば、「それは、そういう意味では、存在しない」と答えるしかない。

では、果たして「サッカーは、存在しているのか、存在していないのか?」。

正解は、「ある意味で、存在していると言えるし、別の意味では、存在していないとも言える」である。

では、これをどう理解すれば良いのだろうか?

それは、サッカーの「存在」とは、「パフォーマティブ」なものであり、「行為遂行的」には現に存在している。

言い換えれば、サッカーが行われなくなった状況となって初めて「存在しない」と言える、ものだということである。

例えば、サッカーという競技がすっかり行われなくなった場合、サッカーは次のような語られるだろう。

「かつて、サッカーと呼ばれた競技が存在した」。

ここで注目すべきは、

(1)「サッカーと呼ばれた競技」と表記されていて、「サッカー」とは表記されていない点。

(2)「かつて〜存在した」と「過去形」で語られている点

である。

(1)について言えば、なぜが「サッカー」とハッキリ言わないのかというと、「サッカー」も時代によって変化しており、「これがサッカーだ」と限定することができないからだ。

だから、ふわっと「サッカーと呼ばれた、あれやこれや」なら存在していた、と書かれているのである。

では、(2)の「過去形」の問題だが、なぜ「過去形」なのかといえば、それは無論、「今」はもう存在していないから「過去形」なのだけれども、それだけではなく、「サッカー」というものが「存在する」と言うためには、現に「行われている」つまり「行為遂行」されている必要があるからだ。つまり、今や行われていない「サッカー」は「存在しない」。ただし、「過去においては存在していた」ということなのである。

つまり、このような事実から、「サッカー」とは、事実として「行為遂行」されていて初めて、それを「サッカー」だと呼べるし、「存在している」とも呼べるようなものだ、ということなのである。

「サッカー」が「パフォーマティブ(行為遂行的)」なもの(存在)だというのは、そういう意味なのだ。

一一そして、すでにお気づきの方もおられようが、この世の中に「存在」する多くのものは「行為遂行的な存在」なのであって、「物理的な存在ではない(物理的には存在しない)」ものなど、いくらでも存在するのである。

そして、そんなもののひとつが、「男女の特質(ジェンダー)」なのだ。

こう書くと、「いや、男女には、物理的な違いという根拠があるでしょう。例えば、ペニスの有無とか」とおっしゃる方もいるだろう。たしかに、そうした「違い」は、現に存在する。

しかし、そうした「解剖学的な差異」が、どうして「男女区分の基準」となるのだろうか? その合理的な根拠など、果たして「ある」のだろうか?

正解は「無い」である。

なぜなら、「解剖学的な差異を、男女に基準とする」というのは、「恣意的なもの」でしかなく、「基準」なら、他にもいくらでも考えられるからだ。例えば、「性格」。

つまり、「荒っぽい性格の人を男、おとなしく性格の人を女、としょう」としてもかまわないのである。この逆でも、かまわない。

こう書くと「しかし、荒っぽいとおとなしくでは、線引きができないでしょう。中間くらいの人は、どうするんですか?」と、問うかも知れない。

しかし、それは「解剖学的な差異」だって、同じことなのである。

つまり、「中間的な存在」である「両性具有」者は、現に存在しており、それを無理やり、男か女に振り分けているのが、現在の「解剖学的二元論」における「男女」なのだ。

言い換えれば、「中間的な存在」を無理やりに「こっちが優勢だから男(だとか女)」だとか決めるのは、極めて恣意的なことでしかなく、それが許されるのがあれば、「性格が、荒っぽいかおとなしいか」という「性格的二元論」であってもかまわないということになる。「中間的な存在」については、誰か「権威的な存在」が、こうだと「決めつければ」良いだけなのだ。「解剖学的二元論」において、医師がその役目を担っているように。

したがって、「男女(二元論)」というのは「物理的な事実」ではなく、「いちおう、解剖学的な差異を基準として、無理にでも、どちらかに決めてしまおう」という、所詮は「便法」、つまり、便宜的ものでしかない。

そこで、そうした「決めつけ」という「行為が遂行されている」限りにおいて、「男女(ジェンダー)は、存在している」と言えるものなのである。

だから、「サッカー」の「ルール」や「定義」が変わっても、サッカーが行なわれているかぎりは「サッカーは存在している」と言えるのと同じで、「男女区分のルール」や「男女の定義」が変わったとしても、「男女は存在している」のであり、「男女」が存在しなくなるのは、「男女の区別」をしなくなって初めてのことなのである。

しかし、人間は「男女」を区別する。それを止めることはないだろう。

なぜなら「二元論」という区別は、「理性」というものには、必須の条件だからである。「こちらとあちら(内と外)」を分けるという「区別」をしないでは、思考することは不可能だからだ。

一一と言うか、正確には、「区別する」という「行為の遂行」において、初めて人間には「理性」が宿り「知性」が存在する、と言える。

他の多くの動物のように、本能のままに「機械的に動く」のではなく、「考える」という過程があるからこそ、人間は人間であり得る。そして、この「考える(思考・理性)」という「行為」は、「区別する」という「行為」から「行為遂行的」に生まれてくるものであって、人間が人間であるためには、「区別する」ということはやめられないし、この「区別する」ということの中でも最も原理的な行為が、『「こちらとあちら(内と外)」を分けるという「区別」』であり、要は、「二元論」的思考なのだ。

つまり、本当は「三元論」でも「百元論」でもかまわないのだけれども、最も分かりやすく、自然に感じられるのが「二元論」なので、人間は、本来「分割不可能な自然」を、無理にでも理由を(見)つけて、無理にでも「2つに分ける」ことで「理解できた(区別がついた)」という安心感を得ることができるのだ。

例えば「敵味方二元論」というのも同じで、実際には「99パーセントは敵性であり、1パーセントは味方性」的な存在から、「1パーセントは敵性であり、99パーセントは味方性」的な存在までが、グラデーションを成して無限に多様に存在しているのだが、それだと、何が何だかわからなくなるので「こいつは明らかに味方。こいつは明らかに敵」と、雑に二分したがるのである。

でも、それ(二元論的区分)は、「現実」そのものではないから、しばしば、ひっくり返ったりもするのだ。

また、ちょうどそれは、最初は「男性とされた両性具有者」が時間の経過と共に「女性性」を強めて(濃くして)いった結果、「女性」だと判定し直されたり、その逆だったりする、というような事例と同じことである。

したがって、本来であれば「フェミニズム」というのは、「女性とは何か」を規定してからでないと話にならないジャンルであり、さらにいうと「そもそも、男女に二分できるのか?」という疑問に応えないことには、「女権」も何も、そもそもあり得ないのである。

だから、それを考えるのが、「哲学」的な「フェミニズム」であり、本書の著者であるジュディス・バトラーなどのやっている「フェミニズム」なのだが、「権利闘争」の現場で「フェミニスト」を名乗っている人の多くは、そこまでは考えていない。一一そこが「問題」なのだ。

なぜ、現実の「運動」の場における「フェミニスト(女権拡張論者)」は、議論の基礎となるべき「女性とは何か(男性とは何か)」ということ明らかにしないまま、そもそも「男女は二分できるのか」という問題な答えないまま、言うなれば「女は女でしょう」と、「解剖学的な差異」による「無理やりな二分法」を、まるで自明なものの如く支持して、「解剖学的な女」を「女」だとするのだろうか?

それは無論、「女は女である」という「同語反復的な決めつけ」を採用しなければ、「女権拡張運動」が、実質的に推進できない、と考えているからだ。

その手前の「抽象的な定義論なんかやってたら、いつまで経っても、私たちの権利が拡張されえない」と、そう考えるからである。

まあ、実際問題として、そのとおりではあるのだが、しかしここで問題となるのは、「解剖学的二元論」によって「女性とされている女性」たちが、その「恣意的な規定」によって、「私の権利」を守ろうもしたために、結果としては、実態としての「中間性」を切り捨てられた人々の存在の方は、意図的に無視黙殺されている、という事実なのだ。

「迫害され差別された自分たち」の「権益」を回復するために、他の「迫害され差別された人たち」の存在を黙認し、言うなれば、そういう人たちを「犠牲」にすることで、「解剖学的な女性という特権」を得た人たちは、「解剖学的な男性という特権」を得た人たちに向かってだけ「私たちの当然の権利を回復せよ」と主張するのである。

自分たちの権利を、効率的に回復するためには、「解剖学的な男女二元論」は保持されねばならず、その場合、「中間的な存在」だの「第三極」だよ「第四極」だのというような要因は、存在しないことにしないと、話が面倒なことになるからである。

例えば、被差別者と言っても、色々ある。

「女性」もそうだし「黒人」もそうだ。これは、世界レベルで、問題が共有されている。

しかし、話をアメリカに限って言えば、例えば「ネイティブ・アメリカン(インディオ)」の問題などもあって、彼らを差別しているアメリカ人とは、男女を問わないし、肌の色も問わないだろう。

つまり、アメリカ人としての権利を享受していながら、ネイティブ・アメリカンの権利のために闘っていないアメリカ人は、白人であろうと黒人であろうと、男女を問わず、「差別している側の人間」だ、ということである。

では、「日本」ではどうだろうか?

例えば「在日コリアン」の問題もあるし、「沖縄」の問題もある。他にも色々ある。

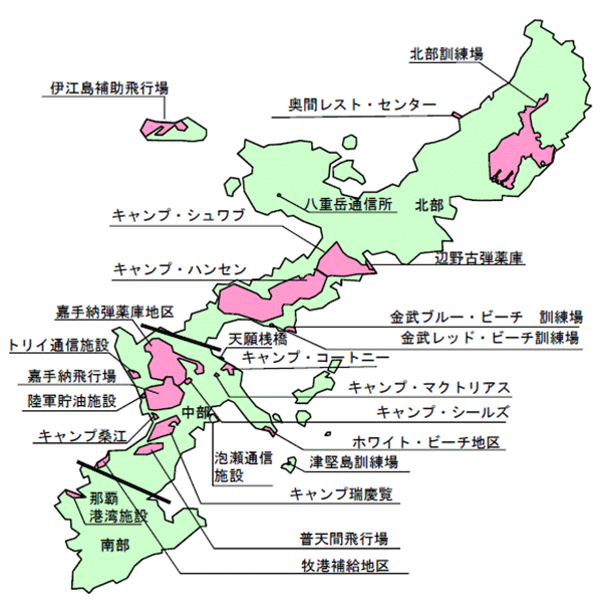

分かりやすい例として、例えば「同じ日本人」であるはずの沖縄人が住む沖縄県には、その狭い土地に米軍基地が集中しており、そのために、沖縄の人たちは不利益を被っている。

だからこそ、「日本人」が「公平平等」だと言うのなら、「米軍基地を本土へ」という、当然の議論にも、賛同しているはずだ。

米軍基地が日本に必要か否かの「そもそも論」は別にして、すでに長らく米軍を駐屯させている(求めている)日本政府を、日本人の多くが容認している以上は、日本人が平等に、米軍基地という負担を分かち合うべきだ。

言い換えれば、「米軍基地の本土移設」という沖縄の意見に賛同するのは当然で、「米軍基地の本土移設」を支持しない人は、男女を問わず、日本人として、沖縄を差別し、当然負うべき負担を沖縄に押しつけている、ということになるのである。

一一つまり、日本人フェミニストの大半は、言い換えれば、沖縄や在日や部落差別の問題に積極的に関わらない「差別主義者」だ、ということになるのだ。

実際、自称「フェミニスト」とは、自分たちの「権利回復」のことしか語らない、あるいは、明らかにそれを最優先事項としている人たちなのではないだろうか?

あらゆる差別に反対している人は、わざわざ「フェミニスト」だなどと、自己限定的な「看板」など揚げたりはしないのではないのか。

ならば、こうしたフェミニストたちは、男性を「差別主義者」と批判する資格のない、「別様の差別主義者」とは言えないだろうか?

もちろん、一人の人間がすべてに関わるわけにはいかないから、否応なく優先順位をつけなければならないだろう。

だが、その場合にも、自分自身の「直接的な利害」に関わる問題を優先するのだとしたら、それはその人が、結局のところ「正義のため」に闘っているのではなく、「自己の利権のため」に闘っている、ということになるのではないか。

だからこそ、「女権拡張論者としてのフェミニスト」というのは、「解剖学的二元論における女性」という「ご都合主義的な定義」を盲目的に支持し、「中間的な存在である人たち」に犠牲を強いることも厭わないのではないのか?

そして、ここにこそ、「本物のフェミニスト」と「偽物のフェミニスト」の違いがあるのではないか。中間的な存在はいるにしろ、だ。

だから、ジュディス・バトラーが、本書『ジェンダー・トラブル』で語るのも、「ジェンダーの撹乱による、女性の解放」なのだ。

女性や男性を「確定したもの」と考えるのではなく、それらは行為遂行的なものでしかなく、変化し得るものとして捉えることで、「すべての人」の権利を守ろうとするのが、バトラーの「フェミニズム」なのである。

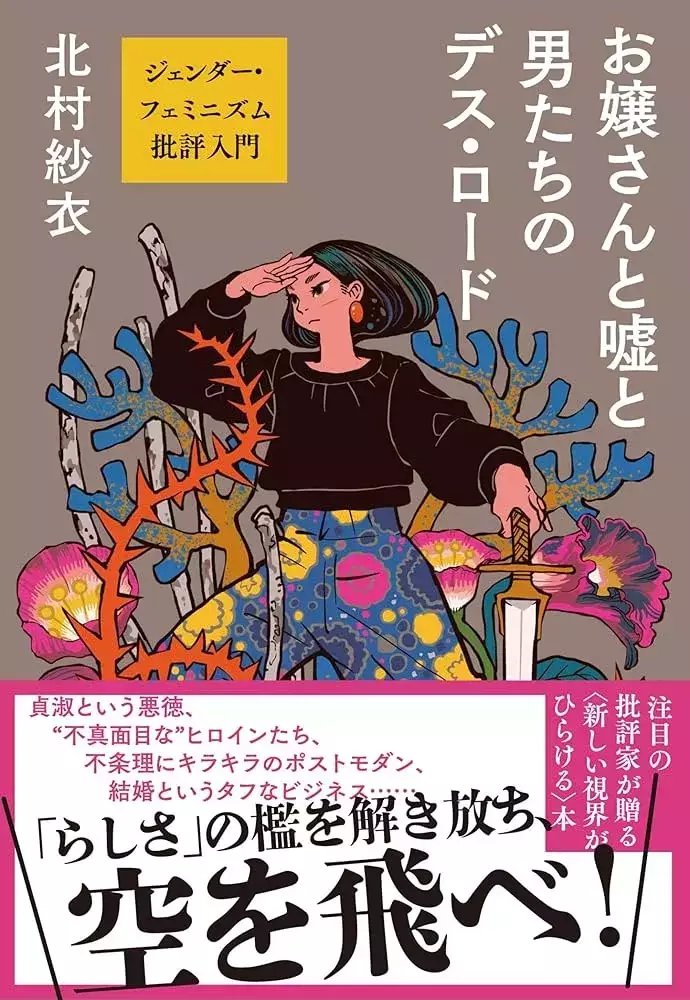

私が、「武蔵大学の教授」で「表象文化論学会の会員」である北村紗衣を批判した際に、バトラーの『ジェンダー・トラブル』を引用したのは、「フェミニスト」を自称する北村の「フェミニズム」は、所詮「自身の党派利益のためのもの」でしかないからである。

だからこそ私は、北村紗衣を批判した際に、『ジェンダー・トラブル』から次の部分を引用し、次のように書いておいたのだ。

『「ひと」の「首尾一貫性」とか「連続性」というのは、ひとであるための論理的、解剖学的な特性ではなく、むしろ、社会的に設定され維持されている理解可能性の規範なのである。セックスとかジェンダーとかセクシュアリティといった安定化概念によって「アイデンティティ」が保証されるなら、「ひと」という概念が疑問に付されるのは、「首尾一貫しない」「非連続的な」ジェンダーの存在が出現するときである。なぜならそのような存在は、ひとのように見えはしても、ひとが定義されるときの文化的に理解可能なジェンダー規範には合致しないものであるからだ。

「理解可能な」ジェンダーとは、セックスと、ジェンダーと、性的実践および性的欲望のあいだに、首尾一貫した連続した関係を設定し、維持していこうとするものである。換言すれば、連続せず首尾一貫していない奇妙な代物は、連続性と首尾一貫性という既存の規範との関係によってのみ思考可能となるので、こういった奇妙な代物をつねに禁じると同時に生みだしているのは、まさに、生物学的なセックスと、文化的に構築されるジェンダーと、セックスとジェンダー双方の「表出」つまり「結果」として性的実践をとおして表出される性的欲望、この三者のあいだに因果関係や表出関係を打ち立てようとする法なのである。』

(ジュディス・バトラー『ジェンダー・トラブル』P46)

『ひとまずここでは、私は「男のような女」であり「女のような男」であり、「男らしい男」であり「女らしい女」であり、「男でも女でもない、女であり男」であると、そう言っておこう。またこれは、「自賛でも卑下でもない」。

私とは、なかなか「奇妙で不可解な何か」なのである。一一お分かりだろうか?』

つまり、「フェミニスト」における、「反差別主義者」としての「首尾一貫性」とか「連続性」というのは、「反差別主義者」であるために、フェミニズムの理論を語っているとか、解剖学的な特性としての「女(メス)」であるといったことではなく、むしろ、あれやこれやの「各種の差別について、被害者であると同時に加害者でもある」という、決定不可能な「奇妙な存在」に止まる、というスタンスにこそあるのだ。

だから、「差別主義者」であるか否かという問いの前では、「解剖学的な特質(としての性別)」など、何ら重要ではなく、当然、「差別主義者のフェミニスト」というのも、合理的に存在しているし、だからこそジュディス・バトラーは、「ジェンダーとは何か」と問い、それは「絶えず撹乱されなければならないもの(固定されてはならないもの)」としているのだ。

つまり、「私は男だ」とか「私は女だ」、だから一一などと、その「恣意的な立場」に胡座をかいているような者は、何様であろうと、間違いなく、誰かをどこで現に差別している、自覚的な「差別主義者」てあり、そうでしかあり得ない。

本書が「クィア理論」の構築に大きな影響を与えたのも、「クィア(変態・奇妙なるもの)」というのは、「男女二元論」といった「恣意的な正統秩序」を揺るがす「分類不能なもの」だからである。

だからまた私は、「自称フェミニスト」として「女であること」を、自明のものとして売りにしている北村紗衣に対して、自身を真逆のものとして、

『私とは、なかなか「奇妙で不可解な何か」なのである。』

としたのだ。

(2024年9月11日)

———————————————————————————————————————

【追記】本稿中の、リンク切れについて(2024年9月12日)

見てのとおりで、私な高山と批判された「北村紗衣」は、私に一度として反論することもないまま、「管理者通報」によって、私の記事、

・「北村紗衣という人:「男みたいな女」と言う場合の「女」とは、フェミニズムが言うところの「女」なのか?」

(2024年8月30日付)

を削除させました。

これが「フェミニスト批評家」を自称する、「武蔵大学教授」北村紗衣のやり方であり、現実です。

(2024年9月12日)

———————————————————————————————————————

【追記】拙稿「北村紗衣という人」削除に関する事情紹介(2024年9月14日)

一昨日ご報告しましたとおり、拙稿「北村紗衣という人」が、突然削除されましたので、そこに書かれたいたことなど、削除に至る事情などを説明した文章を書きました。

こちらも削除される恐れは大いにありますので、早目にお読みいただき、ログ、スクリーンショット、魚拓などと、それぞれに採っておいていただけると幸いです。

(2024年9月14日)

———————————————————————————————————————

○ ○ ○

○ ○ ○

● ● ●

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○