山田宏一 『友よ映画よ、 わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』 : 殉教者と転向者

書評:山田宏一『友よ映画よ、 わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』(話の特集 1978年、増訂版1985年/ちくま文庫 1992年/平凡社ライブラリー 2002年)

一昨年(2022年)10月に、予備知識なしで初めてジャン=リュック・ゴダールの映画を見て以来、この人が、あるいはこの人の作品が、どうして「別格」扱いされ、あるいは「神格化」されているのかという疑問を抱いた結果、日本のゴダール研究の第一人者であろう、映画評論家の蓮實重彦の著作に導かれるようにして、ゴダール自身の作品は無論、ゴダールら「カイエ・デュ・シネマ」派の批判対象であった「古いフランス映画」までも含め、それまで見たことのなかった古いモノクロ映画やひと昔前の映画まで見るようになった。

そして、朧げながらも映画の歴史というものが少しは見えてきたので、そろそろゴダールとともに語られる「ヌーヴェル・ヴァーグ」なる、1950年代から60年代のフランスを中心に勃興した映画の革新運動についても、その基本知識を仕入れることにした。

これまでそうした「映画史」的なものを読まなかったのは、歴史の教科書と同じで、登場人物に関する知識が皆無では、単なる丸暗記にしかならず、その理解が浅いものにならざるを得ないと考えたからだ。

そんなわけで、自分としては、およそ2割がたほどの知識を仕入れられたと感じたので、いよいよ本書を読むことにした。以降は、その映画史的な知識に沿って、さらに関連するところを押さえていけば、ある程度は体系的な把握ができるはずだと考えたのである。

もちろん本当は、見るべき映画をもっとたくさん見てからの方が良かったのかもしれないが、あいにくなことに私の興味は「映画」が中心というわけではないし、「映画」が特に好きというわけでもない。今に至っても、やはり私の興味の中心は「文学」であって、「映画」については、あくまでも「ジャン=リュック・ゴダール」という「存在の謎」を解くための、娯楽を兼ねた「資料漁り」みたいな感じなのだ。したがって、そればかりをやる気はなく、おのずとそれに割ける時間も限られるから、完璧を期するというわけにもいかない、という次第である。

だがまあ、どんなジャンルであれ、「マニア」というのは、片っ端から作品に接しているわりには、意外に勉強していない(得た知識を、検討整理していない)から、そのジャンル理解も、意外に大したことはないものだ。このことを私は、これまでの「文学」畑での経験から知っていたので、映画マニアや映画評論家ほどの「ジャンル的な知識」はなくても、ここ2年間ほどの勉強だけでも、こと「作品理解」や「作家理解」ならば、さほど遅れをとることもあるまいと、そう高をくくって考えたのである。

ともあれ、「ヌーヴェル・ヴァーグ」に関する入門書というのは、意外にない。日本人が書いた本で「ヌーヴェル・ヴァーグ」をタイトルに冠した(含めた)ものというのは、本書ほか数冊くらいしか見当たらないのだ。

「ヌーヴェル・ヴァーグ」最大のスターであり、映画ファンではなかった私の耳にすら、その高名が届いていた、そんなゴダールの名を冠した本ならばいくらかはあるのだが、それとて両手で十分なのではないだろうか。

まして、ゴダールと並び称されることの多い「ヌーヴェル・ヴァーグ」のスターであるフランソワ・トリュフォーとなると、本書著書の紹介書か翻訳書くらいしかないのではないか。

つまり、ことほど左様に、「ゴダール」「ヌーヴェル・ヴァーグ」というのは、「映画」の世界においても、決してメジャーな話題ではなく、一部でなされるマニアックな「史的重要性」における議論の中でしか語られないもののようなのだ。広く「映画ファン」の中において、そのあたりまで興味のある人は、100人に5人もいないのではないか。「映画は楽しく見るための娯楽であって、何やら小難しい議論をしている、エリート臭プンプンのそのあたりの話には興味がない」という人が多いように見受けられるのだ。

実際、日本人の書いた「ヌーヴェル・ヴァーグ」に関する入門書が、本書くらいしか見当たらないとすると、翻訳書とて数冊というところだろう。翻訳しても、たいして売れないのは目に見えているからだ。

しかし、それなら、手軽に読める本書は、少なくとも「ヌーヴェル・ヴァーグ」に興味のある「映画マニア」ならばみんな読んでいるのかというと、またそうでもないようなのだ。

というのも、Amazonの本書(各版)のページを確認してみると、お手軽な点数評価だけの投票でさえ5つにも満たず、レビュー投稿は皆無だからである。つまり、あまり読まれていないし、ましてや、褒めるにしろ貶すにしろ、積極的に論じられてもいないということである。

本書を読むとわかることだが、1950年代、映画批評誌「カイエ・デュ・シネマ」に集った若い論客の中で、のちに映画監督としての最も成功した2人として、ゴダールとトリュフォーの二人の名前が「ヌーヴェル・ヴァーグ」の代名詞のごとく並び称される。

だが、当初「フランス映画界改革の同志」だった二人は、のちに決裂して、対照的な道を歩むことになる。

簡単に言えば、ゴダールは「映画における作家主義」を原理的に追求し続けたが、トリュフォーは評論家時代の先鋭な改革主義を捨てて「大衆路線」に転向したのだ。

で、本書の著者は、1950年代末から60年代初頭にかけての数年間、フランスに留学して、「カイエ・デュ・シネマ」派を含む、フランスの「ヌーヴェル・ヴァーグ」の面々と直接交流した人で、もちろん、ゴダールとトリュフォーの両方にも面識があったのだが、いささか気難しいゴダールには親しみきれなかった反面、トリュフォーの方には、ある種の「恩義」もあれば、なによりその接しやすい人柄において、その後、明らかに「トリュフォー派」となった人だと、そうここで断じておいても良いだろう。

今の日本では、蓮實重彦(あるいは、松浦寿輝、四方田犬彦、浅田彰など)の「ゴダール推し」などもあって、圧倒的にゴダールの方が「神格化」されているので、トリュフォーの肩を持つ傾向のある本書著者は、その点で「ヌーヴェル・ヴァーグ」に興味を持つ、日本の「映画マニア」層から、あまり信用されていないのではないかと疑われるふしがある。

そうした疑いの根拠の一例が、本書の最新版にあたる「増補」版(平凡社ライブラリー版・2002年刊行)のAmazonページを見るとと、評価はたった2つで、しかもそれは、「5点満点」と、最低の「1点」が投じられているだけといった具合なのだ。

つまり、日本において「ヌーヴェル・ヴァーグ」全体を語れる人が、ほぼ本書著者一人に限られるにも関わらず、本書著者は、その「トリュフォー派」バイアスを疑われて、あまり信用されていないのではないか。むしろ積極的に、本書著者を嫌っているゴダールファンが少なくないのではないかという、そう疑われるのだ。だからこそ、貴重な「語り手」であるにも関わらず、意外に読まれていないのではないだろうか。

ちなみに、日本でのゴダールの「権威」と呼んで良いだろう蓮實重彦は、本書著者のように、「ヌーヴェル・ヴァーグ」派と広く直につき合いがあった人ではなく、むしろ、映画評論家としては先輩に当たる本書著者に「個々に繋いで(紹介して)もらった」という立場のようだ。

だからこそ、共著もあれば、蓮實が選考者となった「第1回Bunkamuraドゥマゴ文学賞」を、本書著者の『トリュフォー ある映画的人生』に与えたりしている。

この文学賞の面白いところは、選考委員が1人だけであり、それが毎回変わるという方式を採っているところだ。「平均点の高い、無難な作品が受賞する」という協議性の弊を排するための選考方式だが、言い換えれば、選考委員が好き勝手に選べるということだし、蓮實重彦ならコネをつけたり恩義のある人への「土産」がわりにこの賞を贈るくらいのことは平気でするだろう。だから、本書著者の同賞受賞も、そうした「政治的なもの」だと考えて、まず間違いない。要は、それが許される賞なのである。

だが、こうした「著者の立ち位置」に由来する、各種の「バイアス」を計算に入れて本書を読むならば、本書は十分に役にたつ資料である。

「評論」と思えば突っ込みが浅いし、前述のとおりポジショントークの気味もあって、信用ならない部分も多々あるのだが、それでも、それなりに妥当な「事実」を掘りおこすことは可能だからである。

言い換えれば、私はそのようにして本書を読んだ、ということだ。そして、その上で言えば、本書は、読む価値のある「資料」だし、十分に興味ぶかく面白い一冊だと評することのできる好著となってもいるのである。

さて、「私とゴダールとヌーヴェル・ヴァーグの関係」の説明は以上として、ここからは「ヌーヴェル・ヴァーグ」というもののアウトラインを紹介しておこう。それをしないと、多くの人にはチンプンカンプンな話になってしまうからだ。

いつものように「Wikipedia」を引用しても良いのだが、それだけでは、ある程度の事情を知っている人でないと、きっとピンとこないはずなので、映画のド素人から勉強し始めた私の説明の方が、きっと分かりやすいものになっているはずだ。

○ ○ ○

「ヌーヴェル・ヴァーグ(新しい波)」というのは、1950年代から60年代かけて、フランスを中心に巻き起こった「映画の改革刷新運動」のことであり、また、それによって生まれた映画作家や作品の総称である。

もちろん、この「ヌーヴェル・ヴァーグ」という言葉は、あとから付けられた便宜的な名称なので、どの範囲を指すのか、その明確な「定義」があるわけではない。また、その意味で、「広義のヌーヴェル・ヴァーグ」と「狭義のヌーヴェル・ヴァーグ」があると言って良いだろう。

「広義のヌーヴェル・ヴァーグ」というのは、フランスを中心に巻き起こった「映画の改革刷新運動」と時を同じくし、相互の影響関係などから発生してきた、西欧を中心とした諸外国の「新しい作家たち」までをすべてを含めた考え方であり、「狭義のヌーヴェル・ヴァーグ」というのは、そうした運動の「発火点」であり中核を担った、フランスの「映画の改革刷新運動」と、その成果を指すと、そう考えて良いだろう。

したがって、本稿で語られるのは、後者の「狭義のヌーヴェル・ヴァーグ」つまり、1950年代に始まる、フランスの「映画の改革刷新運動」の帰趨である。

1930年代半ばまでの映画というのは、今と違い、「新作しか見られない」というのが「当たり前」であった。

今のように、古い作品を上映する「名画座」があるわけでもなければ、まして個人所有のビデオテープだのDVDなどがあったわけではなく、映画というのは、映画館に掛かっている「新作」のことだった。

言い換えれば、上映期間の過ぎた映画のフィルムは、用済みとして廃棄されていたということである。一般公開がなされて、見る人たちが見れば、あとはもう上映の機会がない「ゴミ」にすぎなかったのである。

ところが、そうして捨てられたフィルムを拾って帰る「映画マニア」が現れ、そうしたフィルムコレクションの上映会を始めだした。いまなら著作権がどうのという話になるけれども、当時は、すでに使用価値のなくなったフィルムのことなど、映画関係者は誰も問題になどしなかったのである。

そして、こうした「映画オタクによる、映画フィルムコレクションの上映会」が、いつしか「文化遺産保護」という観点から、公的な補助を受けるようになった。これが「シネマテーク」というものの始まりである。

そして、こうした「シネマテーク」のフィルムコレクションが充実し、公的扶助もあって低価格で見られるようになると、若者たちは「新作」だけではなく「旧作」までも、すべて網羅的に見ることが可能となってくる。なにしろ、映画が発明されたのは1900年ミレニアムの数年前であり、商業映画が作られ始めるのは1920年代からなので、残っているフィルムのほとんどぜんぶを見ることも可能だったのだ。

で、そういう「シネマテーク」に日参するフランスの映画オタクの若者たちの中から「昔の映画の自由さに比べて、今の映画界はあまりにも制度化して硬直している」という不満を持つ者が出てきた。

この当時のフランス映画界は「助監督を20年務めて、やっと映画を撮らせてもらえる」というような、大手映画撮影所における「徒弟制度」的なものが、確固として出来上がっており、映画の作り方も「職人的な伝統的規範」に縛られたものであって、およそ「自由」というものがなかった。また、作られる作品の多くが「文芸作品」のような優等生的なものばかりで、若者を満足させるものではなかったのだ。

映画監督というのは、与えられた素材(文学作品)などを、いかに巧みに映像化するかという職人芸の世界であって、自己を表現するといった、現代的な「表現芸術」などではなかったのである。

そこで、1950年代初頭に創刊された映画批評誌「カイエ・デュ・シネマ」に集った若き映画マニアたちが、こうした「古い映画界」の旧弊を批判し始めた。

「映画はもっと自由なものであるはずだ。昔の映画監督は二十代で映画を撮り始めたのに、今の映画監督は年寄りばかりで、若者にチャンスが与えられないから、おのずと映画も死んでしまったのだ」と、要は「今の映画は古い! 封建的で権威主義的な年寄りは去れ!」という論陣を張り始め、さらにはそうした若い評論家たち自身が、相互扶助的に低予算映画を作り始める。その結果、従来の型にハマらない、その自由な斬新さにおいて耳目を集め、やがて絶大な支持を集める作家たちが出てきたのである。一一その代表格が、ゴダールやトリュフォーだったというわけだ。

もちろん「カイエ・デュ・シネマ」の同人だけが「新しい映画」を撮ったわけではない。

彼らの影響を受けた同時代の若者たちの中からも「新しい映画」を撮る才能は出てきたのであり、そうした人たちを総称して「ヌーヴェル・ヴァーグ」と呼ぶのだが、ただ「ヌーヴェル・ヴァーグ」の発火点となった「カイエ・デュ・シネマ」の同人だった映画作家たちのことを便宜的に「左岸派」と呼び、それ以外のフランスの作家のことを便宜的に「右岸派」と呼んだりする。彼らの群れ集った場所が、セーヌ川の左岸か右岸かで区別したもので、もちろん厳格な区分ではないし、両者には交流もあった。彼らは皆「ヌーヴェル・ヴァーグ」なのだ。

ただし、「カイエ・デュ・シネマ」派(左岸派)のメンバーには、俺たちが新しい流れを作ったのだという自負があった。「ヌーヴェル・ヴァーグ」は、「古い映画界」を理論的に攻撃することでこそ切り開かれた道なのだから、「ヌーヴェル・ヴァーグ」とは「批評意識」があってこそのもの。したがって、それを無くして、ただ何となく時流に乗って作られた「新しい映画」は、真の意味での「ヌーヴェル・ヴァーグ」ではないと、おおよそこのような自負があったようで、「カイエ・デュ・シネマ」派こそが「ヌーヴェル・ヴァーグ」の牙城であり中心だと自己主張することもあったから、「ヌーヴェル・ヴァーグ」と言えば、まず「カイエ・デュ・シネマ」派(左岸派)のことだというイメージが醸成され、日本でものそのように理解する人が多かった。「本物のヌーヴェル・ヴァーグとは、カイエ・デュ・シネマ派(左岸派)のことだ」という、いささか「権威主義的」かつ「原理主義的」な考え方が、それである。

ともあれ、そんな経緯で、ゴダールに代表される「カイエ・デュ・シネマ」派は、「作家主義」を標榜した。

映画は「物語を映像に落とし込む職人芸の娯楽作品」などではなく「作家が、自分の個性を表現するための(小説や絵画と同様の)メディア芸術だ」というような考え方である。だからこそ、彼らの作品は、それまでのフランスの「古典的な映画」や、あるいは「ハリウッドの娯楽映画」とは違って、独創的かつ「わかりにくい」作品が多いということにもなった。

「文学」との比較で言うなれば、フランスの「古典的な映画」は「お上品な大衆小説」であり、「ハリウッド映画」は「SFやミステリーなどの娯楽通俗小説」だが、「ヌーヴェル・ヴァーグ」の映画は「純文学」あるいは「前衛文学」的な映画だということである。彼らは、観客に娯楽を提供するために映画を作るのではなく、自己を表現する、自分にしか作れない映像表現を求めたのだった。

だが、こうした「芸術至上主義」的な「理想」は、「映画」固有の特性によって、本質的な困難にぶち当たる。それは「制作に金がかかる」と、きわめて現実的な困難だ。

小説や絵画なら、さほど金もかけずに、一人で勝手に作れるけれども、映画はそうはいかない。

彼ら自身が理想としたような映画を撮ろうとすれば、それはそれなりに金がかかってしまうので、その資金調達という面で、理想どおりにはいかず、不本意な妥協を強いられる部分も出てくるのである。

つまり、端的に言えば、大衆が理解不能な、客の入らない芸術的映画には、資金が集まらないから、そうした映画は作れない、というジレンマだ。

したがって、「カイエ・デュ・シネマ」の同人として、型通りの映画を批判しきた批評家出身の映画監督たちも、自分たちが映画を撮るようになると、そうそう「原理主義的な作家主義」を唱えてばかりもいられなくなり、金を出してくれるスポンサーとの妥協を余儀なくされるようになる。つまり、これまで言ってきたことと、実際にやっていることの乖離が目立つようになってきたのだ。

そして、そうした「矛盾」が決定的なものとした露呈するきっかけとなったのが、1968年のカンヌ映画祭における「ヌーヴェル・ヴァーグ」たちの行動においてであった。

1968年というのは、世界的な、学生たちの叛乱の年である。

なぜ、この頃学生たちが反抗叛乱したのかといえば、それは戦争からの復興を経て、社会の「保守化」が進み、その一方、世界では「ベトナム戦争」をはじめとした帝国主義の専横が目立ち始めていたからだ。だからこそ、学生たちは「反体制」を掲げて「自由を守れ」という声をあげ始めた。

特に、「フランス革命」の国であるフランスは、なによりも「自由」というものを尊ぶので、「保守化」には強い抵抗を示すわけだが、こうした「心性」があってこそ、「ヌーヴェル・ヴァーグ」も、フランスから始まったと見て良いのである。

したがって、「カイエ・デュ・シネマ」は、1960年代後半は、明確に「政治化」し「左傾化」していた。「映画芸術と思想と政治」は切り離し得ないものという立場を強めたのである。

だからこそ、叛乱の年である「1968年」において、相変わらず「のほほんと」映画祭を開催しようとしていたカンヌに対して、「カイエ・デュ・シネマ」派を中核とした「ヌーヴェル・ヴァーグ」の作家たちは、同映画祭開催中止の実力行動に出たのである。

そして、その中でも、最も過激だったのが、実はトリュフォーであった。

彼は、批評家時代において「古い作家」たちを徹底的に攻撃したし、そのなかには、作家の「身体障害」を揶揄うような、悪意や敵意を剥き出しにした、暴力的な言説さえ見られた。

要は、当時日本でも流行った「造反有理」ということで、虐げられて反抗する側は、支配者たちを対してなら、どのような攻撃も許されるのだという「極左」的な考え方であり、トリュフォーは、そんな立場の先頭にに立った批評家だったのである。

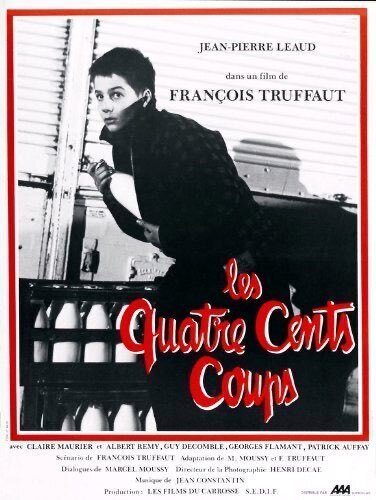

しかし、すでに彼も映画監督デビューし、その処女長編『大人は判ってくれない』(1959年)は、『第12回カンヌ国際映画祭に出品されると大絶賛を浴び、監督賞を受賞。作品は大ヒットを記録し、トリュフォーとヌーヴェルヴァーグの名を一躍高らしめることとなった。』(Wiki)後だった。

つまり、「カンヌの権威の恩恵」に十分浴したはずのトリュフォーが、有名監督になって10年後には「カンヌなんて」という批判を、誰よりも(ゴダールよりも)激しく行ったのである。

だがまあ、それはいい。それとこれとは、本質的に話が別だったのだが、この「カンヌ事件」以降の、トリュフォーの露骨な「転向」が批判を浴びることになる。

カンヌ映画祭中止行動の際には、あれだけ先鋭だったはずのトリュフォーが、その後、「商業主義」に基づく映画祭や、映画界の「商業主義」にも理解を示す、穏当無難な立場を採るようになったのだ。

例えば、前記のカンヌ映画祭においては、最も先鋭であってもおかしくないゴダールが「お祭りイベント的なものだけを中止にし、映画の上映そのものはすれば良い」という穏当な立場だったのに、トリュフォーは「そんな不徹底なものではダメだ。完全な中止でなければならない」という立場を主張し、この映画祭阻止行動は、そちらへと引っ張られていったのである。

『 一九六八年の第二十一回カンヌ映画祭には新藤兼人監督の『藪の中の黒猫』が日本からの正式出品作になったが、このほかにカルロ・リム監督を会長とする国際映画作家連盟の選定により羽仁進監督の『初恋地獄篇』がコンペティション外特別招待作品となった。私はこの『初恋地獄篇』の宣伝と販売を羽仁プロから委託されたかたちで、ポスターやパンフレットやスチール写真などの宣材をどっさりかついで、カンヌに行くことになったのである。

映画祭は五月十日に開幕した。例年のごとく透きとおるような快晴で、コートダジュールの海はまぶしいくらい青く、何事もなかった。ところが、十三日の朝になって、映画祭会場のパリ・デュ・フェスティヴァルのまえに、ニースからデモ行進して来たリセの学生たちが二百人ばかりすわりこんで、なんとなく不穏な空気が、ただよい始めた。その日は月曜日だったので、彼らは学校をサボってきたことになるわけだが、実情はそんなになまやさしいものではなかったらしい。私の耳には、ただ、「ゼネストに突入せよ!」といった言葉がとびこんできただけだった。

たしか二十一日に(いずれにせよ十八日以後に)上映されることになっていた『初恋地獄篇』のポスター貼りやら、羽仁プロ代表としてカンヌに来ていた女優の一一当時は羽仁進監督夫人だった一一左幸子さんのお相手やらで、私はテンテコ舞いであったし、それでなくても、灼熱の太陽の下でお祭り気分に浮かれていたカンヌの喧騒のなかにいては、パリ大学ナンテール分校でタミエル・コーン=ペンディットがなにを企み、そこからソルボンヌに飛び火してパリでなにが起ころうとしていたのか、まったく知るよしもなかった。「カイエ・デュ・シネマ」誌のジャン=ルイ・コモリとジャン=アンドレ・フィエスキにいったいなにが起きるんだとたずねても、なにも言ってくれず、ただ肩をすぼめるだけで、ふたりともコソコソと逃げるようにして立ち去ってしまったので、ひどく不愉快になったことをよくおぼえているのだが、これはもっとあと一一十八日になってから一一のことだったかもしれない。

たぶん、十八日になるまで、カンヌに来ていた外国人はだれもなにが起こるのか知らなかったのではないかと思う。二本のチェコ映画、ヤン・ニェメッツの『祭りと招待客』、ミロシュ・フォルマンの『火事だよカワイ子ちゃん(消防夫の舞踏会)』、ハンガリー映画の新鋭監督ミクローシュ・ヤンチョーの『赤と白』、オムニバス映画『世にも怪奇な物語』の第三話(フェデリコ・フェリーニ監督「悪魔の首飾り」)などがすでに上映されて話題になっていた。ジャン゠ピエール・ラッサムがミロシュ・フォルマンといっしょに元気な姿を見せた。その年の審査員にはルイ・マル、モニカ・ヴィッティ、テレンス・ヤングらがいたが、ロマン・ポランスキーも審査員のひとりで、いつも愛妻のシャロン・テートと手をつないで歩いていた。ポランスキーは小男なので、シャロン・テートのほうが頭ひとつ高い感じであった。シャロン・テートの超ミニの黒い薄いワンピースの着こなしが強烈にエロチックであったが、みんなのまえでわざとポランスキーが彼女のお尻を手で撫でさすったりすると、下着をつけていないことがわかった。

十八日は土曜日で一一といっても映画祭なのだから週末だからといってとくにどうということもないのだけれども一一午前十一時にはパレ・デュ・フェスティヴァルの小ホール(「ジャン・コクトー・ホール」という名がついていて、そこで記者会見や批評家週間の作品上映がおこなわれていた)で、「シネマテーク・フランセーズ擁護委員会」の記者会見がおこなわれることになっていた。

シネマテーク事件が起こったのはその年の一月で、これはフランソワ・トリュフォーの表現によれば「アンドレ・マルロー文化相の意向により」、ピエール・バルバン(当時トゥール国際短編映画祭事務局長)がシネマテークからアンリ・ラングロワを追放して、自分がその地位(シネマテーク事務局長)におさまろうと企んだ「陰謀」であり、「アンドレ・マルローが権力側の一員になって以来映画に関する政府の決定は不吉な事柄ばかりだった」という、その最も「不吉な」事件であった。

ヌーヴェル・ヴァーグの映画作家たちが、怒りをこめて「シネマテーク・フランセーズ擁護委員会」を結成し、世界中の映画人に呼びかけて、ラングロワをシネマテークに復帰させるべく、署名運動をおこなった。「カイエ・デュ・シネマ」誌の連中から電報を受け取って、私も、二十数人の日本の監督から署名をもらって、東京から擁護委員会宛てに送ったものだった。

「シネマテークはアンリ・ラングロワなくしてその門を開くことはない。シナリオライターも俳優も技術スタッフも、映画人たるものはすべからく自作をシネマテークから撤回したまえ。シネマテークを愛する観客たちは、新体制のシネマテークをボイコットしたまえ。アンリ・ランクロワが復帰するまで、シネマテークは存在しない。われわれのたたかいは今日から始まる。

実際的な行動をもって、しっこく徹底的にたたかうのだ。占領体制とレジスタンスがあるとき、すべての方法は許されるのだから」一一というのが「シネマテーク・フランセーズの子供たちの声明文」であった。』(P442〜445)

「シネマテーク・フランセーズ」とは、前述のとおり、「映画オタクのフィルムコレクション上映会」から始まったもので、その文化的な価値を認められて、公的な扶助を受けるようになってからの名称だ。

そして、この「シネマテーク・フランセーズ」の礎を築き、長らくここの責任者をやっていたのがアンリ・ラングロワだったのだが、要は、お国は「いつまでもオタクに責任者をやらせておくわけにはいかない。然るべき人物を責任者につけて、しかるべき方向性で管理されるべきだ」と考えて、アンリ・ラングロワをお払い箱にしたというわけである。

ところが、この「映画オタクのラングロワおじさん」に育ててもらったも同然の「カイエ・デュ・シネマ」の面々は、これに激怒した。「許すまじき国家権力の横暴だ!」と「シネマテーク・フランセーズ擁護委員会」を結成して抵抗運動をはじめ、その最も過激な抗議行動が、フランスのカンヌ映画祭での示威行動だった、というわけである。

『 シネマテーク擁護委員会は、名誉会長にジャン・ルノワール、会長にアラン・レネ、副会長にアンリ・アルカンとピエール・カスト、事務局長にジャン=リュック・ゴダールとジャック・リヴェット、経理部長にフランソワ・トリュフォーとジャック・ドニオル=ヴァルクローズ、そして事務局員にはジャン=ガブリエル・アルビココ、アレクサンドル・アストリュック、ロラン・バルト、ロベール・ベナユーン、クロード・ベリ、マグ・ボダール、ロベール・ブレッソン、フィリップ・ド・ブロカ、マルセル・カルネ、クロード・シャブロル、アンリ゠ジョルジュ・クルーゾー、クロード・ルルーシュ、クロード・モーリアック、ジャン・ルーシュ、ロジェ・ヴァディムらが名をつらねていた。四月二十二日にはパリでシネマテーク緊急理事会が開かれ、ラングロワのシネマテークへの復帰が認められたが、ただし、政府からの助成金が打ち切られてしまった。

シネマテーク擁護委員会がカンヌに到着し、五月十八日、午前十一時、ジャン・コクトー・ホールのスクリーンのまえの壇上には、トリュフォーを中心に、ゴダール、ルルーシュ、ルイ・マル、アルビココらがならんですわり、超満員の記者席のなかにはロマン・ポランスキー、モニカ・ヴィッティ、シモーヌ・シニョレ、ロベール・アンリコ、クロード・ベリ、ミロシュ・フォルマン、ヤン・ニェメッツらの姿も見られた。コモリとフィエスキが最前列に陣取ってすわっていた。アンリ・ラングロワがこの記者会見に出るという噂もあったのだが、現われず、突如、フランソワ・トリュフォーが、一枚の紙きれを取りだし、つぎのような声明文というか、アピールを読みあげたのであった一一「フランス映画人合同はパリで映画三部会を結成した。われわれは全映画人にむかって、カンヌ映画祭を直ちに中断するよう呼びかける」。

パリは革命に燃えあがっている、そんな非常時にカンヌでお祭り気分に浮かれているとは何事か、ブルジョワ映画祭を粉砕せよ、といったような意味のことがトリュフォーの口から、かなり激烈な調子で発せられた。これには度胆を抜かれたが、カンヌ映画祭中断騒ぎの渦中でトリュフォーは、終始、最も過激で、最も戦闘的であった。

ゴダールは、最初、映画祭のコンクールや授賞式や社交的なお祭り行事のみ排し、作品の上映はつづけてもいいのではないかと提案したのだが、トリュフォーは中途半端は許されぬと叫び、断固として映画祭の即時全面停止を強調した。こうして「カンヌ映画祭粉砕実行委員会」がその場で結成され、ゴダールの推薦で、コモリとフィエスキが委員会の事務局を担当することになった。

ポランスキーが壇上にのほってなにか言ったり、シモーヌ・シニョレが立ちあがって興奮した口調でなにか言ったりしたが、私にはよく聞きとれなかった。私はまだ事情がよくのみこめずにいたのだった。トリュフォーがワイシャツの袖をまくりあげ、無精ひげのまま現われて、おそろしいほどの剣幕でアジ演説をぶっているのも、じつにふしぎでならなかった。ただ、この奇妙な記者会見が異様な熱気と興奮に包まれたことだけは感じられた。のちにトリュフォーを「変節漢」となじる連中も、そのときはみな、トリュフォーに賛同した。ゴダールすら、トリュフォーに一方的にひっぱられているような感じであった。

トリュフォー、ゴダール、ルイ・マル、アルビココらは、コモリ、フィエスキの「カイエ」誌のコンビやフランスの映画記者団とともに映画祭参加者のみならずカンヌの全市民に呼びかけて、パレ・デュ・フェスティヴァルの大ホールを占拠し、映写を妨害して、そこを自由な集会の場にすることを決定し、すぐさま「行動」に移った。

大ホールはたちまち超満員になった。守衛や切符きりの事務員たちは、逃げてしまったのか、あるいは彼らもいっしょに集会に参加することにしたのか、影もかたちもなかった。カンヌやニースの老若男女が集まった。リセの学生たちもたくさんいた。

大ホールのスクリーンのまえの広い壇上には、トリュフォー、ゴダール、マル、ルルーシュ、アルビココ、クロード・ベリ、ロベール・アンリコ、ジャン=ルイ・リシャール、ジャン・ピエール・レオーらがあがって、つぎつぎにマイクを取って発言した。

最初はカンヌ映画祭粉砕のための「革命実行委員会」のメンバーが、ひとりひとりマイクで発言し、そのつど、客席のほうからも手をあげて、ひとりずつ立っては反論を述べたり、議論を交わしたりして、抗議集会の趣きが多少はあったのだが、そのうちに、客席からゴダールにむかって「あんたの映画はナンセンスで、くだらない。胸がむかつく。口で偉そうなことを言ったってダメだ」などといった野次が飛び始め、それに対してゴダールがカッとなって、「いまは作品を論じるときではない。あなたが一一ゴダールを野次った相手は中年のオバサンであった一一俺の映画を好きだろうが、きらいだろうが、そんなことは俺にはどうでもいいことだ!」などとやりかえしたので、これがもめて混乱のきっかけになった。

いつのまにか壇上には、わけのわからない連中が勝手に這いあがり、群れをなして右往左往し、野次と拍手の相乱れるなかで、映画祭粉砕派と映画祭続行派がマイクを奪い合って、一時はなぐり合いの喧嘩騒ぎになった。このあたりになると、ゴダールが最も怒り狂っていた感じだ。そもそもなぐり合いの喧嘩もゴダールが始めたものだった。

やがて、映画祭のスケジュールどおり、正式出品作の昼の部の上映がおこなわれることになった一一作品は十三日のストライキで上映が延期されたカルロス・サウラ監督、ジェラルディン・チャップリン主演のスペイン映画『ペパーミント・フラッペ』である。大混乱の会場が暗くなるや、緞帳があがり、スクリーンの薄い白いカーテンが左右に開き始めると同時に、映写が開始された。壇上の「実行委」の連中は映写を妨害すべく、カーテンを開かせまいとして手でおさえて閉じ、音が出ないようにスピーカーに通じる配線をひきちぎった。しわだらけのカーテンに、ジェラルディン・チャップリンの横顔のアップが、音もなく、ゆがんで映った。なにも知らずに会場に来たジュラルディン・チャップリンは、あわてて映写室に走り、涙ながらに、こんな状態で映写をつづけるのはやめてほしいと懇願したという。こうして、映写妨害は成功し、会場はふたたび明るくなった。

カンヌ映画祭代表のロベール・ファーヴル=ル=ブレが壇上に現われ、国内の政治問題を国際映画祭にもちこんで外国人に迷惑をかけてはならぬこと、外国からの参加作品はせめて上映のチャンスをあたえられてしかるべきことを強調したが、もちろん、そんななまぬるい理屈が受けいれられるような状況ではなくなっていた(当然ながら『初恋地獄篇』もついに上映されなかった)。

賢明な外国人はゼネストがつづいてフランスから出られなくなることをおそれ、さっさと荷物をまとめてカンヌを去った。ほとんどがイタリアやスイスに抜けて行ったらしい。

私はまったく間疾けヅラをして、バレ・デュ・フェスティヴァルの大ホールの集会に最後までつきあっていた。集会は深夜までつづいた。そのあと、ジャン・コクトー・ホールで「実行委」の特別集会があったようだが、外国人の私は当然ながらお呼びではなかった。フィエスキもジャン=ビエール・レオーも、ふだんなら肝胆相照らす仲と言ってもいいくらいの親しいつきあいをしてきたはずなのに、いまや、私は彼らにとってはまったく無関係で無用な外国人にしかすぎなかった。それまで彼らのまえで、私は自分を外国人だと意識したことはなかったのだが、その傲慢さを初めて、否応なしに知らされたのだった。それは当然のことではあったのだが一一。私はすでにフランスを去った人間であり、こんな状況で同志になれるわけもなく私自身にもそんな気持ちはなかったのだ。

五月十九日、午前十一時五十分、バレ・デュ・フェスティヴァルの屋上に飾られた三十二本の参加国の国旗が取りはずされ、第二十一回カンヌ画祭は中断された。

一夜あけたら、祭りのあとのわびしさが残っているばかりだった。カンヌの空はぬけるように青く、さわやかな快晴だったが、頭がガンガン痛んだ。だいたい風邪気味だったのだが、いくら風邪薬を飲んでも痛みが消えなかった。いまになって思えば、それがある種の自覚症状だったのにちがいない。一一それから九ヵ月後に私は脳内出血で倒れてしまうのだが(そして死にそうになったわけだが)、カンヌではまだなにがなんだかわからなかった。おまけに、いつだったか、ジャン=ピエール・ビエスといっしょにピガールへ行ったときにやくざふうの男と無謀な喧嘩をして相手の車のドアに指をはさまれて関節にヒビが入ったあとが、熱のせいか、ズキズキと痛んだ。

カンヌ映画祭中断のあと、ゼネストに突入したフランス国内からいかにして『初恋地獄篇』のプリントをベルリン映画祭に間に合うように運びだすことができたか、そして、私自身、どのようにして一一交通機関がいっさい途絶えてしまったあと一一カンヌからパリまで行くことができたか(東映外国部パリ支局の田之倉稔氏一一現演劇評論家一一が知り合いの配給業者の車をつかまえてくれなかったら、私はカンヌにずっと置いてきはりにされたままだったかもしれない)、それだけでもう呆然となるくらいの話なのだが、それにしても、映画祭が一睡の夢のごとく消えてしまったあとの虚脱感は相当ひどいものだった。私は、当時ゼネストが解除された直後にパリをのがれて帰国してから、カンヌ映画祭中断を決議した「プランス映画三部会」について、「朝日新開」タ刊(一九六八年六月二十日付)に発表したレポートで、こんなふうに書いている。

(※ 原文中の引用部始まり)

フランス革命にちなんで三部会と名づけられたこの委員会でフランス映画界の構造改革案を出すことになっていたが、なぜかトリュフォーはこの委員会に出席せず、ゴダールも改革案を出そうとしない。そればかりか、彼らは新作にとりかかったり、次回作のため外国資本との契約打合せをしているという報道やうわさが流れ始めた。パリで会ったトリュフォーは、映画祭を中止してしまったので、こんご自分の作品が日本で反感を買うのではないかと気にしていた。カンヌの勇ましさはどこへやらだ。

映画を撮りたくても撮れない映画人だけがとり残された形の三部会はルイ・マル監督がひきいており、政府権力を否定しながら映画製作費だけは政府が出せという要求をし、映画の新しい定義から議論をしている。ゴダール、トリュフォーらは、それを理想論だというだけだ。

ヌーヴェル・ヴァーグ(新しい波)の偶像は落ちたという皮肉もいわれている。フランス映画界のこんごに影響をあたえるものとして、三部会の動きは新聞、雑誌の上で比較的好意的に受け取られている。

(※ 原文中の引用部終わり)

われながら、あきれるくらい皮肉と悪意にみちたひどい文章だが、あのころは本気になって書いたものにちがいない。たしかに、「五月」のパリは、「革命」に参加できない外国人には絶望的な悪意をかきたてるに充分であった(正直のところ、そうでもしなければ救われない気持ちだったのだ)。』(P445〜452)

要は、若者にはありがちなことだが、正義を掲げて派手に暴れたまでは良かったのだが、その後、自分たちの映画作りに差し障りが出てきた結果、腰砕けになってしまったということであり、特にトリュフォーの場合は、最左翼の過激なアジテーターであったにも関わらず、その後は自分だけ外国資本とうまくやって、「カイエ・デュ・シネマ」派の原理である「作家主義」を捨てまではしないものの、「大衆」重視の態度をとって、無難に商業主義の映画界を渡る道を選んだのである。

一方、ゴダールの方は、「作家主義」の原理を貫き、さらに「反体制」「反巨大資本」を掲げて「政治的な前衛映画」を撮るようになってなっていった。これが、ゴダールが、自分の名前を捨て「ジガ・ヴェルトフ集団」を名の下に行った活動である(1968年 - 1972年)。その後、1980年代に入って「第二の処女作」である『勝手に逃げろ/人生』(1979年)で商業映画への復帰を果たすにしてもである。

そんなわけで、「68年のカンヌ」以降のゴダールとトリュフォーは、修復不可能な決裂関係となった。

『 こうして、かつてのヌーヴェル・ヴァーグの盟友ふたりは決別した。

ゴダールは、トリュフォーが商業主義映画に戻ったのは安定した地位を失いたくないというブルジョワ的な野心からだと批判した。批評家時代にジュリアン・デュヴィヴィエのような巨匠を攻撃したのは、その地位を奪うためだったのだ、「あれは王位簒奪者」なのだ、とすら言った。そもそもトリュフォーがフランスの五大映画製作配給会社のひとつだったコシノールの社長イニャス・モルゲンステルヌのひとり娘マドレーヌと結婚してプロダクション「レ・フィルム・デュ・キャロッス」を設立し、映画監督としてデビューしたことが「王位簒奪者」のあかしとして恰好の攻撃の材料となった。

さらにゴダールは、トリュフォーのかつての批評のやりかた、「カイエ・デュ・シネマ」誌の作家主義の批評の不当さを自己批判のかたちで、「あれはわれわれにとっては、自分たちの場所を確保するための、当時の映画のシステムを攻撃するための、自分たちも食卓に加わり、ほかの連中のとは違うやり方で食事をする権利を獲得するためのひとつの手段でした」と語り、そうやって獲得した地位と権利にぬくぬくとくるまって、「愛の映画作家」「やさしさの映画作家」を標榜し、「観客を大事にしなければならない」とか「観客を退屈させてはならない」とかいう口実で金もうけのことばかり考えているフランソワ・トリュフォーは「不誠実」の一語に尽きると罵倒した。

(※ 原文中の引用部始まり)

シャブロルはごろつきと同じように誠実です。ところがトリュフォーは、誠実な人間のふりをしているごろつきなのです。最もたちが悪いわけです。一度も手を洗ったことのない奴が、他人には《手はいつも清潔にしておかなければならない》と説教しているようなものです。

(※ 原文中の引用部終わり)

『アメリカの夜』はトリュフォーが主演女優のジャクリーン・ビセットとの「関係」を示す

カットをひとつも撮ろうとしなかったがゆえに「不誠実」な映画であり、また、トリュフォーみずから編集して出版した映画批評集(「わが人生の映画たち」)にかつてトリュフォーが、「フランス映画の墓掘り人」の異名をとるに至った批評の数々(ジャン・ドラノワとかクロード・オータン=ララといった監督を名指しで攻撃し、「連中の肉体的欠陥をあげつらうことさえ」した文章)をまったく削除してしまったことも「不誠実」以外の何物でもない、等々……とゴダールの仮借なき攻撃は執拗に果てしなくつづくのだが(ゴダールの言葉の引用はすべて奥村昭夫訳、「映画史I/Ⅱ」による)、なんだか、だんだんいじましくみじめな気持ちにおちこんでくるので(それに、トリュフオーがひたすら映画の歓びと快楽を描き、ゴダールがひたすら映画の苦しみと痛みを描く方向に走ったという、ふたりの作品行為の対比はまた別の問題になるはずだから)、このへんでゴダール/トリュフォーの内輪喧嘩の話はやめておこう。

ゴダールからすればそれは卑怯な「修正主義」ということになるのだろうが、トリュフォーはトリュフォーなりに「まちがっていた」ことを認める勇気を持とうとしたのだと思う。むしろ、自分のあやまちを認めたがらない人間こそ卑怯であり「人でなし(サロー)」だ、というのがトリュフォーの考えかただった。自分の存在がこの世で必要不可でユニークなのだとうぬぼれる人間を「人でなし(サロー)」とよんだサルトルの言葉を、トリュフォーは好んで引用したものだった。

五月革命以後のトリュフォーとゴダールの対立をまるで二者択一の命題のようにとらえるひともいるが(とくに「五月革命」以後の「カイエ・デュ・シネマ」誌がそうだ)、それでいいのかどうか、私には割り切れずにいるというのが、正直な気持ちだ。トリュフォーという人間とその作品にささやかながらつきあってきた私としては、かつて「フランス映画の墓掘り人」とまでよばれた批評家が世界中で最も心やさしい「愛の映画作家」にまで成長した軌跡に、「王位簒奪者」の肖像や「修正主義者」の卑劣な姿勢を見るよりも、単純に率直に「少年時代の数々の夢を実現」した映画人間のそれなりに屈折した人生を見たいと思うのだ。おそらく、フランソワ・トリュフォーは彼の人生を形成した偉大な先人たち一一アンドレ・バザンやアンリ・ラングロワやロベルト・ロッセリーニやジャン・ルノワールやジャン・コクトーやアルフレッド・ヒッチコックーの「愛」をそのまま他のひとびとへの「愛」に還元しようとしたのである。愛によって自分も幸福になり、そしてできれば他人も幸福にすることーーそれがトリュフォーの映画であり人生であったように思える。』(P329〜332)

さて、ここで問題となるのは、「カンヌ映画祭中止事件」の頃とは違って、明らかに本書著者である山田宏一の、トリュフォーに対する態度が、軟化どころか、ほとんど方向転換して好意的になっている、という事実である。

先にも指摘したとおり、もともと本書著者は、ゴダールよりもトリュフォーに親しみを感じていた人ではあったのだが、さすがにトリュフォーの露骨な「手のひら返しの転向」を見せつけられては、「なんだあいつは!」となるのも、むしろ当然のことであろう。

ではなぜ、いったんは「世間なみ」に、トリュフォーを「裏切り者の転向者」だと非難した本書著者が、いつの間にか「トリュフォー派」に、再転向したのであろうか?

もちろん、これは内心の問題だから、その真相を正確に知ることはできないのだけれども、当たり前に考えれば、「ヌーヴェル・ヴァーグ」の現地体験をひとつの売り物とし、一方「ゴダール的な前衛映画」にはついていけない「凡庸な評論家」でしかない山田が、それでも自身の「ヌーヴェル・ヴァーグ」体験を、実のある売り物にし続けるには、無難にトリュフォーとの関係を回復した方が「経済的に得策」だったから、ではないだろうか。

つまり、トリュフォーが「映画監督として食っていくために転向した」のと同じように、本書の著者である山田宏一は「映画評論家として食っていくために(わかりやすいトリュフォーの方へと)再転向した」のではないのか。

少なくとも、そうした「常識的な推測」を否定するような事実を、本書に見出すことはことはできなかった。

例えば、上に引用したとおり、山田は「トリュフォーの転向」を正当化する「理屈」として、次のように書いている。

『 ゴダールからすればそれは卑怯な「修正主義」ということになるのだろうが、トリュフォーはトリュフォーなりに「まちがっていた」ことを認める勇気を持とうとしたのだと思う。むしろ、自分のあやまちを認めたがらない人間こそ卑怯であり「人でなし(サロー)」だ、というのがトリュフォーの考えかただった。自分の存在がこの世で必要不可でユニークなのだとうぬぼれる人間を「人でなし(サロー)」とよんだサルトルの言葉を、トリュフォーは好んで引用したものだった。』

要は、トリュフォーが言うのは「私は、自分の若気の至りを正直に認めて反省したから、寛容になったのだ」ということであり、それに対し「ゴダールは、自身の若気の至りを認められない、意気地なしの、人でなしだ」と、そういう理屈である。

しかし、この程度の「ペテン」で誤魔化されてはいけない。

「本読み(文学ファン)」なら、この程度の「泣かせのレトリック」に、うかうかと乗せられたりはしないのだ。

たしかに「自分の若気の至りを正直に認めて反省し、寛容になる」こと自体は大いに結構なことなのだが、しかし、「自身の若気の至りたる、過去の誤りであり悪行」を認めたのであれば、当然その「責任を取って、罪を償わなければならない」。

つまり、大先輩の映画作家たちを「誹謗中傷」したあげく、その作家生命を奪ったりしておきながら、「あれは間違いでした。反省します」だけでは済まされない、ということだ。

本当に「反省」していると言うのなら、自己の過去の「悪行」の「被害者」たちに対して、当然の「償い」をしなければならない。

誹謗中傷した相手に対し、個々に、公に謝罪して、与えた被害に対しての「弁済」もしなければならない。彼らの「名誉回復」を行い、彼らが以前同様に「映画を撮れるように、環境を整え直さなければならない」はずだ。

自分が映画を撮るのは、そうした「償い」を済ませてからの話のはずなのだが、果たして、そうした「当然の償い」をした上で、トリュフォーはこういう「ご立派」なことを宣い、さらにはゴダールのことを「無反省なやつ」呼ばわりしているのだろうか?

そんなことはないはずだ。

本書でも書かれているとおり、トリュフォーは『フランスの五大映画製作配給会社のひとつだったコシノールの社長イニャス・モルゲンステルヌのひとり娘マドレーヌと結婚してプロダクション「レ・フィルム・デュ・キャロッス」を設立し』たとはいっても、その後は「左うちわ」で好きに映画を作っていたというほど甘い話ではなく、現に映画がヒットしなければ、自分の作りたい映画でさえ、作りたいように作れるわけではなかったのである。

つまり、ご当人が「自分のことで精一杯」なのに、過去に「フランス映画の墓掘り人」として葬ってきた人たちの遺体を掘り返し、新たに作った立派な墓に埋め直すなんてことなど、している暇はなかったはずなのだ。

したがって、トリュフォーのいう「反省しました」というのは「口だけ」であり、なんら「行動=償い」を伴ったものではない。

要は「反省していると言ってるんだから、過去のことをいつまでも掘り返すなよ」というのが、トリュフォーの態度であり、その本音なのである。

いずれにしろ、この程度の理屈(擁護論)だけでもって、本書の著者・山田宏一は、トリュフォーの言い分にも「一理ある」と、そう言いたいようだが、私に言わせれば、こんな自分さえ良ければそれでいいというようなやつ(トリュフォー)を信用しろという方が無理だし、また、こんなやつを信用している振りをするようなやつ(山田宏一)も信用ならないと、そう断じておこう。

山田宏一は、続けてこう書いている。

『 五月革命以後のトリュフォーとゴダールの対立をまるで二者択一の命題のようにとらえるひともいるが(とくに「五月革命」以後の「カイエ・デュ・シネマ」誌がそうだ)、それでいいのかどうか、私には割り切れずにいるというのが、正直な気持ちだ。トリュフォーという人間とその作品にささやかながらつきあってきた私としては、かつて「フランス映画の墓掘り人」とまでよばれた批評家が世界中で最も心やさしい「愛の映画作家」にまで成長した軌跡に、「王位簒奪者」の肖像や「修正主義者」の卑劣な姿勢を見るよりも、単純に率直に「少年時代の数々の夢を実現」した映画人間のそれなりに屈折した人生を見たいと思うのだ。おそらく、フランソワ・トリュフォーは彼の人生を形成した偉大な先人たちーアンドレ・バザンやアンリ・ラングロワやロベルト・ロッセリーニやジャン・ルノワールやジャン・コクトーやアルフレッド・ヒッチコックーの「愛」をそのまま他のひとびとへの「愛」に還元しようとしたのである。

愛によって自分も幸福になり、そしてできれば他人も幸福にすることーーそれがトリュフォーの映画であり人生であったように思える。』

何も難しいことは言っていない。

要は「私は、二人に関して、責任ある判断はできないけれど、トリュフォーって、結局は、愛の人だったんだよ。私はそれを信じる」と、ただそれだけ。

説明責任を回避しつつ、泣き落としで同情を買おうとしているだけ、なのである。

しかし、私はこうした「耳障りの良いことばかり言っているやつ」など信用しないし、まして「愛」などという言葉を、軽々に口にするやつなど、とうてい信用できない。

「愛を語るペテン師」を「愛の作家」だと評して、自分まで「愛の評論家」であるかのごとく美化してみせる、厚かましい奴など、とうてい信用できないし、すべきでもないだろう。

本書「平凡社ライブラリー版」の解説を、音楽家の小西康陽が書いており、その締めくくりの言葉は、本書著者の期待どおりのそれである。

『 それにしても山田宏一氏は本当に心やさしき人だとぼくは思う。この本の第一章の最後のセンテンス、

「そしてもし愛が世界の中心であるならば、まさしく愛の映画が生まれたのである」という文章が、ぼくはどうしようもなく好きなのだ。もし愛が世界の中心であるならばという部分が。』

「読めないやつ」とは、こういう人のことを言うのだ。甘ったるい言葉に、まんま酔わされてしまう。

こんなのが、歳をとって「投資詐欺」にでも騙されれば、「信じたのに!」とか言って、自分の甘さを全く反省しないような手合いなのだと、そうも言えるだろう。

それに比べれば、私は、ゴダールの頑固で不器用な生き方の方に、よほどの好感を覚える。

これまで書いてきたゴダール関係の私のレビューを確認してもらえばわかるとおり、私は、ゴダールの「作家主義が過ぎた独善的芸術主義的な作品」が好きではない。

この人は、『気狂いピエロ』や『軽蔑』のような、だれもが感心できる作品だって、撮ろうと思えば撮れる人なのだが、そのストイックな理想主義のゆえに、どんどんと脱俗して浮世離れした変人になっていった人なのだ。

もちろん、私自身は「快楽主義者」を自認する人間だから、ゴダール的な生き方は、意固地な「貧困化」だと思う。もっと、世間並みに「快楽」を求めることもできたはずなのに、彼は自身の「信念」と「美意識」に殉じて、枯死していったのだ。

そして、彼がこのような不器用な生き方しかできなかったのは、結局のところ、「楽しみが、映画を作ることしかなかった」からであろう(女は別にして)。

端的に言えば、「映画」というものが「金のかかるもの」であり、そのために「理想と現実」のギャップに苦しまなければならないのなら、「映画」などやめて、「アート」でも「文学」でも何でもいい、金のかからない「他の表現方法」を追求すれば良かったのである。

だが、不幸なことに、彼には「映画」の代わりになるようなものが、何もなかった。

だから彼は、その映画への「届かない愛」のゆえに、その身を削らなければならなかったのだろう。その意味で私は、ゴダールという人が「不幸不運な人」であり、その点についての同情を禁じ得ないのである。

まさに「映画が、何ほどのものなのか」と、そう言わざるを得ないのである。

(2024年3月26日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・