北村紗衣 『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち』 : シェイクスピアの研究書ではない。

書評:北村紗衣『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち 近世の観劇と読書』(白水社)

「武蔵大学の教授」で「映画評論家」でもある北村紗衣の著書を読んだことがある人でも、本書を読んだという人は、ごく限られているだろう。それが、北村紗衣の現在までの批評書4冊すべてを読んだ、私の結論である。

一一要は「こんなに値段が高くて退屈な本を、読むために買う人など、滅多にいない」ということだ。

北村紗衣には「Twitter(現「X」)」のフォロワーが「5万人弱」もいるのだが、私の見たところ、北村紗衣の著書を1冊でも読んだことのある者は、たぶんこの中の1万人にも満たず、残りはみんな、北村紗衣を、学者や著述家としてではなく、もっぱら「ネット上のキャラクター(アイドル=偶像)」として、愛好・消費しているのではないかと思われる。

では、なぜこのように推定するのかと、Twitterなどによる短文の「絶賛コメント」などはあっても、北村紗衣の著書に関しては、その中身の分析にまで踏み込んだ書評は、とんと見かけないからである。

そうした書評を書ける人が少ないのだとしても、何万人も読んでおれば、さすがに5本や10本の「ファンによる批評文」を見かけはするはずだからである。

したがって、北村紗衣の著書を読んでいるファンが、1万人いたとしても、それとて、もともと「活字の本」、特に「批評書(評論書)」などの「硬い本」を読む習慣のない人たちだろうからこそ、そこで「フェミニズム」や「映画評論」に「初めて」触れて、「すごーい」と、そうナイーブに感心したといったクチなのであろう。

「活字の本」と言っても、せいぜい娯楽小説しか読んだことがないので、そもそも「フェミニズム」も「批評」も、ほとんど知らない人たちだから、比較の対象もないまま「すごーい」と、感情レベルで感心しただけではないかと推察される。

かく言うのも、今回とりあげる本書『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち 近世の観劇と読書』を除く、北村紗衣の残りの著書の3冊、

・『お砂糖とスパイスと爆発的な何か 不真面目な批評家によるフェミニスト批評入門』(書肆侃侃房)

・『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード ジェンダー・フェミニズム批評入門』(文藝春秋)

・『批評の教室 チョウのように読み、ハチのように書く』(ちくま新書)

これらは、タイトルがやたらに凝っているだけで、「批評書」としては、「三流のクズ本」にすぎないからなのだ。

こんなものに本気で感心できる読者とは、端的に読者としての能力が極端に低いか、良くて、若いために未熟で無知だということにしかなり得ない。

少なくとも、まともに「文芸批評」「映画批評」の本を読んできた者からすれば、上の3冊は、「論外」のシロモノなのだが、まともな「批評書」など読んだことのない人には、タイトルの「もったいぶり」や「固有名詞の羅列」による「知ったかぶりのひけらかし」に、中身を理解する以前に、ただただ圧倒されて「すごーい」ということになってしまうのだろうとしか、考えようがない。

こうした人たちにとっては、「自分には理解できないものは、スゴイかゴミか」であり、著者に好意を感じていたなら「スゴイに決まっている」となり、著者に反感を覚えていれば「くだらないに決まっている」と、そんな判断しかできない人たちなのであろう。

要は「知的な判断」ができず、まるで幼児のごとく「好き・嫌い」が、そのまま「素晴らしい・つまらない」に直結してしまうのだ。

北村紗衣ファン(北村の著書を読んでいないファンも含めて)の知的レベルは、このように「北村紗衣の著書」の知的レベルから、ほぼ確実かつ合理的に、おのずと推認し得るのである(私は例外だという人は、名乗り出て、私のテストを受けてみてください)。

こうしたことは、まともに本を読んできた者にとっては、北村紗衣の「ネット上での発言」などからして、分かりきったことでしかない。

「本尊がこのレベルなら、信者のレベルも推して知り得る」ということである。

だが、だからこそ、北村紗衣を私と同じように見ている、知的レベルの低くない人たちは、当然のことながら、北村紗衣の本を読もうなどとは、そもそも考えない。

しかしまた、そのせいで、北村紗衣の著書には、「中身を理解できないまま褒めている、提灯持ち書評」しか出てこないことにもなって、多くの未熟な「若い読者」に、北村書の「価値」を誤解させる、一助にもなってしまっている。

たしかに、「くだらない本」だというのがわかっていながら、それをわざわざ読むというのは「時間の無駄」だと思えるから、読む気になれないというのも、理解できないことではない。

だが、そのせいで、「クズ本」が「一流の本」だと喧伝されるばかりとなって、それが売れ、その結果として、日本人の知的レベルが「現に下がっている」という現状は、見過ごしにして良いものではないはずなのだ。

だから、「クズ本はクズ本だ」という、当たり前の書評は、もっと書かれなければならない。

一方に「素晴らしい(良書だ)」という評価があり、他方に「クズ本だ」という評価があれば、それを読んだ読者個々が、自身の「読後感」に、ある程度の自信を持つことも可能なのだが、「視野の及ぶ範囲」において、「みんな」が「すごいすごい」と言っていれば、つまり「ヒトラー総統万歳!」とか「天皇陛下万歳!」などとやっていると、自分としては「どっちも、ただの人だと思うのだが…」と思っていても、その意見を表明するのは、普通は怖くて憚られる。「おまえは馬鹿か」と、周囲から白い目で見られる蓋然性が高いからだ。

また、そうだからこそ、そうした「個人的な意見」や「異論」を公にする前に、「自分の方が間違っているのかも…」と、「自己検閲」による抑制が強く働いてしまう。

それでますます、否定的な異論は出なくなって、世の中は不健全な「一色」に染まり、「意見の多様性」が失われて、右向け右の、なんとも息苦しい世の中になってしまうのだ。

一一無邪気で無防備な子供が、みんなも思っているとおりに「王様は裸だ!」と暴露してしまう「以前の世の中」のように、「思っていることを、正直に言うことの出来ない世の中」になってしまっているのである。

もちろん、北村紗衣の著書を「クズ本」だから「読むな(もっと良い本を読め)」などという書評が出ないのは、少なくとも、売らんかなの「商業ベース」の書評では、そういう正直な評価は求められていないからでもある。

つまり、そんな書評をいくら書いても、新聞や雑誌の書評欄に載せてもらうことなど、「今の日本では、ほぼ不可能」だから、プロの物書きは「これはひどいクズ本だ。こんな本は世の中のためにならない」と思っても、まあ、そんなクズ本こそ山のようにあるのだから、わざわざそうした「クズ本」を批判するために、「金にならない」書評など書かない、ということになる。そのため、「これはクズ本だ」という書評は、ますます出ないのだ。

こうした現実を、ロック歌手の故・忌野清志郎は、次のように書いている。

『 そもそもインタビューにしろ記事にしろレビューにしろ、最近は全部が全部チョウチンとヨイショばっかりだ。どんなバンドもミュージシャンも、ことごとく誉めまくられてる。批評や評論じゃなくて、すべてはプロモーションでありPRになってるんだ。(略)

もちろんオレだって人の子だから、誉めてもらえば気分は悪くない。めちゃくちゃ露骨にけなされれば「この野郎」と頭にもくる。でも、「内容のない賞賛記事」と「内容のある批判記事」とだったら、後者の方がずっと好きだね。』

(忌野清志郎『ロックで独立する方法』新潮文庫版・P133)

もちろん、私と同様、アマチュアならば、「損得」は抜きにして「駄作は駄作、ゴミはゴミ」だと、正直かつ身も蓋もなく書けるはずなのだが、しかし「SNS」時代に生まれ育った今の若者たちは、ネット上での「承認欲求」に飢えているから、「自分に正直に書く」ことよりも「ウケることを書く」ということになってしまっている。

すると、当然のことながら、その本音は別にして、「流行っているものを、さらに褒める」とか「『自分こそが真の理解者だ』ぶってみせる」というようなことしかやらなくなってしまう。

「周囲の顔色を窺って、周囲に迎合する」ことしかやらなくなって、さらに社会を息苦しいものにしているのだ。

だから、やはり、プロアマを問わず「正直な批評」というのは、社会の健全化のためにも、是非とも必要なものなのだ。

特に「プロの言論人」には、社会的な使命とその責任があるとも言えるのだが、その「プロの言論人」そのものが、そもそも「二流化」しているため、そうした責任意識を欠いて、「ゼニにならないことはやらないのがプロだ」などと、本気で考える体たらくで、事態を悪化させてもいるのである。

たしかに、そもそも「程度の低い著者」が悪いのだし、それにまんまと丸め込まれる「程度の低い読者層」も悪い。

また、そうした「低レベル層」こそ「市場としてのボリュームゾーン」だと、金儲けのことしか考えておらず、「ウケる書評(提灯書評)」しか求めない出版社や新聞社、あるいはテレビ局などの「マスコミ」も悪いだろう。

だが、社会的な責任、あるいは「大人の責任」を、よそに転嫁してばかりいたのでは、「言論人としての責任が果たせない」というのは、「歴史が証明してきた」とおりなのである。

日頃は、世の中を善導するリーダーづらであれこれ語っておきながら、いざとなると、必ず「権力に媚びていく」というのが、世の「言論人の99パーセント」なのである。

一一だが、「あなた個人は、それでいいのか?」という話なのだ。

まあ、北村紗衣は「それで良い」と思っているようだが、その他の人も「北村紗衣と同じでいいの?」という話なのである。

ともあれ、まともな「読書家」からすれば、いかにも「読む価値のなさそうな北村紗衣の著書」の中でも、特に上の3冊は、いかにも「子供騙し」っぽいから、読む気にもなれないのだが、では、北村紗衣の「主著」と考えていいだろう本書『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち 近世の観劇と読書』(以下『楽しんだ女性たち』と略記)さえ読まれていないのは、いったい、どうしたことなのだろうか。

本書は、北村紗衣の「博士論文」をもとにした本で、これまで刊行されている北村の著作の中では、唯一「硬い本」なのだから、本書くらいは読んだうえで、「やっぱり、北村紗衣って三流でしょ」とやっても良さそうなものだが、それさえもされないのは、いったい何故なのか?

それは無論、「それさえやる価値がない」つまり「北村紗衣の博士論文なんて、読む価値がない」と、そう思っている「読書家」が多いというのが、まずあるだろう。

しかしその上でさらに、本書の「定価が2,800円+税」という、決して安くはないものであるために「初めからクズ本だとわかっているものに、3,000円も払う気にはなれないよ」ということも、確実にあるはずなのだ。

最初にも書いたとおり、本書『楽しんだ女性たち』が、北村紗衣の著書の中でも最も「読まれていない」し、そもそも「売れていない」、「ファンにさえ読まれていない」だろうと推測するのは、まず本書が定価が「この値段」だからなのだ。

「北村紗衣ファン」の場合、ただでさえ、せいぜいが「エンタメ小説」くらいしか読んでいないというのに、こんなに見るからに「面倒くさそうな本(専門書)」を、3,000円も出して買うわけがないのである。

また、買ったとしても、いわゆる「お布施」として買うだけ買って、あとは読まずに「神棚」に飾っておくのが、関の山なのだ。

○ ○ ○

さて、ここからは、本書『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち 近世の観劇と読書』の内容に即して、本書がいかに「つまらない本」かを、具体的に説明していこう。

まず、本書は「全320ページ」ほどの本なのだが、そのうちの「80ページが参考文献目録(6ページの索引を含む)」となっている。つまり、実質「本文は、280ページ」なのだ。

本書は、北村紗衣の「博士号取得論文」に加筆したものなので、体裁的には「研究論文」になっており、事実「研究論文」には違いないのだが、所詮は「博士号取得論文」に過ぎず、「よく調べましたね」ということで評価されただけの、「かなり退屈な文章」なのである。

ところが、北村紗衣をまったく評価していない人でも、本書を読んでいない人の多くは、北村紗衣の著書4冊の中では、本書は「さすがに、マシなんじゃないか」と考えがちなのだ。

「博士論文なんだから、さすがに、あのスカスカの映画評みたいなことはないだろう」と、そう考えがちなのである。

こうした評価は、たしかに一面正しくはあるものの、しかし根本的なところで誤っている。

というのも、「誰しも、いくら頑張ったところで、自分の能力以上のものは書けない」のだという「重い現実」を、そうした人たちは忘れているからである。

もちろん、人は普通にしていれば、潜在能力の50パーセントも出せないのだが、ごく稀に頑張った結果として90パーセントを出せることもあるだろう。

だが、どんなに頑張っても120パーセントは出せない。人間が「空を飛ぶことはできない」というのと、同じことである。

したがって、本書『楽しんだ女性たち』は、北村紗衣の持てる能力を100パーセントを発揮したものとして、北村紗衣の著作の中では「最もマシな本」であると高く評価するとしても、しかしそれは所詮「北村紗衣の著作の中では」という条件付きでしかなく、一般的な意味での「優れた著作」などではない。

だからこそ、「努力賞の研究論文」に過ぎないのであり、普通の人が読んでも「退屈極まりないオタク本」に過ぎないのだ。

約めて言えば、本書を心底楽しめる人とは、唯一(日本に何人いるのかわからない)「シェイクスピアの研究家」だけなのだ。

それ以外には、極めて「退屈なオタク本」に過ぎない。

(したがって、日本国内において、本書に何らかの賞が与えられたとしても、与えた側とて、本書を読んで、面白いと思って評価したのではなく、今どき珍しい研究書として、その努力に賞を与えたのであろう。なにしろ、選考する方にも、シェイクスピアの専門家などいないに等しいのだから、こんなマニアックな本を読んで、面白いわけがない。他のジャンルの専門家なればこそ、シェイクスピアについては、人並みに無知であって当然なのだ)

ともあれ、本書を読まないまま、「過大評価」してしまう人の多くは、本書を「シェイクスピアの研究書」だと、そう「勘違い」をしている。

「仮にも、かのシェイクスピアを研究して、博士号をもらった論文なのだから、それなりにすごいのだろう」と、実物を読んでいないがゆえに、そう「勘違い」してしまうのである。

例えば、私がこれまで本書の書評を書かなかったのは、単にまだ読んではいなかっただけなのだが、それを「本書だけは避けているのだろう」と、そう勘ぐった人もいた。

『北村紗衣教授と年間読書人さんの「主戦場」

2024/10/11 14:51

年間読書人さんの北村紗衣武蔵大学教授に対する論難は、これまでのところ、どうも一応、映画批評の話にかなり集中している模様である。

北村教授の本来の専門の研究課題は、シェークスピア関連の分野のようだが、年間読書人さんは、そこには踏み込んでいないようである。そこは、北村教授の本来の「土俵」だからであろう。この件に関してなら、北村教授は、その分野の専門家の一人として、専門家同士で専門家としてのやり取りを積み上げていくための条件である、その分野の特有のフォーマットやテンプレートがどういうものだかをしっかりと熟知されているはずである。それらのことについては、北村教授は、ほとんどの素人には口出しできないし、また口出しすべきではない領域をよくわかっているし、その種の話が仮に「戦場」に設定されれば、北村教授は、年間読書人さんのことを簡単にねじ伏せることができるのであろう。こういうことは、年間読書人さんの側も、よくわきまえていて、だから、自分の側に勝ち目のある「戦場」での戦いしかしないのだろうと思う。

(中略)

映画の話題ではなくて、コナン・ドイルでも、エドガー・アラン・ポーでも、あるいはアガサ・クリスティーでも、シェークスピアなどの17世紀のイギリスの芸術文学ではない、もっと後の時代の英米系の、ある程度の高い水準の内容を有するとされている娯楽文学に関しての、鑑賞者としての態度に徹したある種の限定的な言及についてならば、年間読書人さんは、北村教授と、互角か、それ以上の水準の議論を展開できる人なのかもしれないと、自分には思われる。

そういうかなり水準の高い力量と見識を備える年間読書人さんによる激しい攻撃のために、北村教授がとりあえず、映画評論では信用を失ってしまっても、北村教授は、シェークスピアとその周辺に関する研究については、プロフェッショナルとしての仕事をその後も安定的に継続できるはずである。この件で北村教授の権威を大きく破壊する能力を持つ人は多分ほとんどいないであろう。

そういうわけだから、まだとても若い北村紗衣武蔵大学教授には、余技に関することであまり感情的にはならないで、シェークスピアに加えて、チョーサーやスコットなどにも研究範囲の幅を広げていって、そうやって、ご自身の本来のプロの戦場での実績を積み上げていって、これから、世界的に高い評価を得られる水準の業績をいくつも発表していく努力を重ね続けていただきたいものと存じ上げる次第である。』

これは「Naksatra」という方の「Bloga enneagramica(ブロガ・エニアグラミカ)」でのご感想だが、私はこの記事について、次のようなコメントをしておいた。

この方の記事には、何度目かのコメントだったので、私の「口調」も、幾分くだけている。

『1. 年間読書人

2024年10月18日 09:29

面白く拝読しました。でも、まだまだ読みが甘いですね(笑)。

というのと、私が北村紗衣の「シェイクスピア研究」に踏み込んでいないのは、他にも色々とやってるからでしかなく、単に、北村紗衣の『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち』を読んでいる暇がなかったからにすぎない。

つまり、私はこの本についても、映画論が中心の『お砂糖とスパイス(以下略)』や『お嬢さんと嘘(以下略)』『批評の教室』と、ほぼ同時に入手しており、読みやすそうな順に、他の本を挟みつつ、順に読んで、レビューを書いていたのです。

これは、私の書いているレビューの内容やペースを見れば分かることで、決して難しい話ではありません。

また、私が、北村紗衣の「シェイクスピア研究」にことさら慎重ではないだろうくらいのことも、私のキリスト教研究関係のレビューを読めば、明らかなはず。

つまり、キリスト教の素人である私は、しかし、神学の専門家や神父牧師だって名指しで批判しているような人間なんですから、日本人研究者の少ないシェイクスピアに関する北村紗衣の研究くらいは、恐るるに足らずと、そう思っているくらいは、読み取って欲しいところでした。

ちょうど今、『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち』を読んでいるところなので、その成果を、楽しみにお待ちください。

ではでは。』

つまり、前述のとおり、北村紗衣の著作を読んでいない人の多くは、まして本書『楽しんだ女性たち』を読んでいない人の多くは、「さすがに、博士論文をもとにしたこの本だけは、素人では歯が立たないような内容なのでは」と、そう「過大評価」してしまいがちなのである。

一一だが、そんなことは、ぜんぜんない。

北村紗衣自身、どこかで書いていたが、本書を書くために膨大な資料を渉猟して、それについてあれこれ考えていたら発狂しそうになったとかで、それくらい「頑張って書いた論文」だとは、私も認めるし、この論文で、北村紗衣に「博士号を与えた先生方」もまた、その「努力」を認めた、ということであろう。だから「努力賞論文」なのである。

だが、本書の元となった、論文が「努力賞」を取れたのは、無論「努力したから」ということだけではない。

いくら努力したって、その努力の方向が見当違いなものであったなら、その努力すらも評価されないのだが、その点、北村紗衣は、いつもの如く「ずる賢い」から、何を研究すれば「新しい」と思ってもらえるかを理解して上で、その方向で努力したのである。

本書でしばしば登場する、北村紗衣らしい特徴的な言葉に、「解釈戦略」というのがある。

これは、研究対象をいろいろと解釈できる中で、どのようなアプローチが、最も有効なのか(評価されやすいのか)という「戦略」のことなのだが、実質的には「解釈における方法論」とでもいったものでしかない。

というもの、「解釈」というのは、個人においては、どのような角度からでも自由にできるわけではなく、その人の「能力」や「性格」によって限定されるからだ。

あくまでも、その人の「素質の範囲内で、有効な解釈の仕方」というのは、おのずと限定されてしまうから、「戦略」と呼べるほどの選択肢はなく、実質は「個人の方法論」でしかなくなってしまうためである。

それでも、それを「可能なかぎり打算的」に選ぼうとするのが、北村紗衣の北村紗衣たるところの「戦略」なのだ。

そして、そうした「戦略」の結果として、北村紗衣が研究したのは、「シェイクスピアの作品」でもなければ「シェイクスピアその人」でもなく、一一「シェイクスピアの女性ファン」ということになった。

それが「腐女子」出身の北村紗衣にとっては、最も馴染みがあり詳しいフィールドだったからで、そもそも「文学オンチ」の自分が、「シェイクスピアの作品」や「シェイクスピアその人」に関する先行研究に、いまさら何かを付け加えられる可能性など、自分で考えても、ゼロだとわかっていたからである。

そんなわけで、本書は「シェイクスピア研究」とは言っても、普通に想像されるような、シェイクスピアについての「文学研究」などではなく、要は、その「消費者研究」であり「シェイクスピアの消費社会学」とでも呼んだ方が良いようなものなのだ。

また、だからこそ、北村紗衣は「英文学教授」ではなく、『人文学部 英語英米文化学科』の教授、ということになっている(『』内は、武蔵大学の「教員プロフィール」より)。

あくまでも、そのウエイトは「文学研究」ではなく、「文化研究」の方にあったのだ。

一一そんなわけで、以上の説明により、「なるほど!」と、膝を打った人は少なくないと思う。

というのも、あれだけの「文学オンチ」である北村紗衣が「どうしてシェイクスピア研究なんてやってるの? それでどうして博士になんてなれたの?」と、そう疑問に思っていた人は、決して少なくはなかったはずだからだ。

実際、北村紗衣自身も、次のように書いているとおりなのである。

『【お砂糖とスパイスと爆発的な何か】発達障害と診断された私~ASDとADHDだとわかるまでに出会った本や映画について(北村紗衣)

書肆侃侃房 web侃づめ

2024年4月5日 17:00

突然ですが、私はごく最近、病院で発達障害だと診断されました。軽い自閉症スペクトラム障害(ASD)と注意欠陥多動障害(ADHD)だということです。

自閉症スペクトラム障害はコミュニケーションがうまくできず、特定のものに強いこだわりがある症状、注意欠陥多動障害は文字通り注意力散漫とか多動の症状を示す障害です。

自分から検査を受けに行ってわかったので、とくに驚きはなかったのですが、今回の連載ではいつもと少し趣向を変えて、この経験について書いてみたいと思います。「自分は発達障害なのでは?」と思っている人などに、多少なりとも情報を提供できると良いと思っているからです。

◆ちっちゃな頃から

私は小さい頃から友達がとても少なく、人と話すのも苦手でした。完全に信頼できると思ったごく少数の相手としか親しくならず、みんなと仲良くする必要はないと思っていました。

人の目を見て話せなかったので、十代の頃には肖像画に目を描かないアメデオ・モディリアーニの絵に夢中になりました(今でも大好きです)。挨拶をするとか、人の会話に入るとかもほとんどできませんでした。文字に強いこだわりがあり、書き方を覚えるとすぐに自分でノートにいろいろなことを書いて「お話」を作っていた覚えがあります。友達と遊ぶよりは本を読んだり、何か書いたり、映画を見たりするほうが好きな子どもでした。また、これは既に私の編著である『共感覚から見えるもの―アートと科学を彩る五感の世界』(勉誠出版、2016)を含めていろいろなところで書いているのでそちらを見て、文字と楽音に対する共感覚(ひとつの感覚に対する刺激から他の感覚が誘発される現象)がありました。

両親は私に何か変なところがあるとは思っていなかったのですが、高校に入ったくらいから、友だちに「自閉症なのでは?」と言われるようになりました。しかしながら、日常生活にとくに支障をきたさなかったので、病院に行ったほうがいいというようなことは全く考えていませんでした。

◆クイックシルバーのおかげで

自分にどうも発達障害があるのでは……ということを真面目に考え始めたのは、2010年代の後半くらいになってからです。まず、一緒に暮らしている連れ合いから、「周囲の人間をエミュレートしているサイボーグみたいだ」と言われました。どうも大変、思い当たるところがありました。たしかに私は機械みたいなペースで仕事をするのですが、他人の感情などがほとんどわからないので、人前に出ると周りの人を真似ることで乗り切っています。また、やはり連れ合いと一緒にイーロン・マスクに関するニュースを見ていた時、「どうも私の挙動不審な感じはイーロン・マスクに似ているのでは」という話になりました。

もうひとつ、私が発達障害の可能性を考えるきっかけになったのが、大学に就職したことです。私は大学教員の業務のうち、ほとんどはだいたい問題なくこなせるのですが(むしろ他の人より早く終わらせられることが多かったです)、ごく一部だけ、まったくできない業務がありました。こういう業務を割り振られると吐きそうなくらい疲弊するので、周りの人を真似てごまかしていたのですが、だんだん学内で責任ある仕事をまかせられるようになると、それでは乗り切れないのでは……と思うことも増えました。

こういう日常生活でのちょっとしたトラブルに加えてあれっと思うようになったのが、どうも発達障害らしいキャラクターというのが映画やテレビドラマにけっこう出てくるようになったことです。

私は『X-MEN:フューチャー&パスト』(2014)に出てきたピーター・マキシモフことクイックシルバー(エヴァン・ピーターズ)がものすごくお気に入りなのですが、なぜかというと、このキャラクターはとにかく考えたり行動したりするスピードが速くて、ひとりでなんでもやってしまうからです。私は異常にせっかちで、ほとんどのことは即決し、周りの人の判断が遅すぎてイライラするというようなことがしょっちゅうあるので、そういう自分と同じようなスーパーヒーローが出てきたのはとても新鮮でした。

ところがクイックシルバーに関する批評とかファンアートを検索していると、Redditあたりで「クイックシルバーってなんかイラつく感じだよね」「自閉症スペクトラム障害なんだよ」みたいなことが言われているではないですか……私はクイックシルバーがイラつく振る舞いをしているということに全く気付いていなかったので、ここで(1)自分の振る舞いは他人をイラつかせているらしい (2)クイックシルバーも私も自閉症スペクトラム障害なのかも、ということに思い当たりました。

2016年には『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』にバリー・アレンことフラッシュ(エズラ・ミラー)が出てきましたが、フラッシュもかなり自分に近いと思えるキャラクターでした。やはり異常なスピードと不審な挙動が特徴です。フラッシュもやはり発達障害当事者を含めた多くの観客から発達障害では……などと言われています。

最近、エズラ・ミラーがおそらくメンタルヘルスの問題で何度も暴力沙汰を起こしてキャラクター自体の先行きがあやしくなってきています。私もこれに関してミラーはきちんと責任をとるべきだと思っているのですが、少なくともDCエクステンデッド・ユニバースに発達障害をリアルに表現したキャラクターが出てきたことは評価すべきだと思っています。

私の疑いをさらに強めたのは、『ファンタスティック・ビースト』シリーズのニュート・スキャマンダー(エディ・レッドメイン)でした。私は『ハリー・ポッター』シリーズよりもプリークェルの『ファンタスティック・ビースト』シリーズのほうがはるかに好きなのですが、これはニュートがとても自分に近いと思えるキャラクターだったからです。

これについて、私はニュートがいかにもな研究者タイプだからだと思っていたのですが、この自閉症啓発を目指して作られたファン動画とそこについたYouTubeコメントを見て、自分がニュートが好きなのは発達障害だからなのかも、クイックシルバーとフラッシュに続いてまたもや……と思いました。ニュートを演じるエディ・レッドメイン自身、ニュートは自閉症スペクトラム障害だろうと言っています。『ファンタスティック・ビースト』シリーズもJ・K・ローリングやエズラ・ミラーのスキャンダル、さらには脚本の迷走のせいで先行きが極めてあやしいのですが、ニュートじたいはとても魅力的なキャラクターだと思います。

このようなことが続いたのですが、一方でこういう映画に出てくるキャラクターはみんな男性です。もう少し情報はないだろうか……と思ったところ、サラ・ヘンドリックス『自閉スペクトラム症の女の子が出会う世界―幼児期から老年期まで』(堀越英美訳、河出書房新社、2021)が出ました。これを読んだところ、思い当たるところばかりでした。女性のASDは発見されにくいらしいのですが、「ASDの女性は、ASDの脳が得意とするシステム化によって他者の能力を研究・再現することで、普通の人に擬態して社会参加できるのではないか」(p.33)という仮説は、まさに私が連れ合いに言われたことそのままです。

◆診断が出る

発達障害の検査を受けようと決めたのは、今年の2月にメンタルクリニックとカウンセリングに行ったことがきっかけです。

私は2月に不眠になり、生まれて初めてメンタルクリニックに行ったのですが、そこで出された薬が全くあいませんでした。そのため、メンタルクリニックをやめてカウンセリングに行ったのですが、そこでもらった人間のネガティヴな思考経路とか人間関係とかに関する説明の資料がほとんど理解できなかったのです。

「こういうときに人間はこのような行動をしがちである」というようなことが書かれた資料をもらっても、私はなぜそういうときに人間がそんな行動をとるのか、カウンセラーに丁寧に説明してもらったのにピンときませんでした。自分はそういう行動をとらないからです。この時、自分の精神の健康状態を理解するためには発達障害の検査を受けたほうがいいのではないかと思いました。

大人が発達障害の検査を受けられる機関はそれほど多いわけではなく、お金も時間もかかります。検査は図形やら数字やらをたくさん扱うもので、集中力を使うのでわりと疲れました。このあたりを全てすませたところ、6月半ばに軽い自閉症スペクトラム障害と注意欠陥多動障害だという診断が出ました。驚きはなく、やっぱりか……という印象でした。

軽度でそこまで日常生活に支障がないということもあり、投薬などはなしで、診断書だけもらって帰ることになりました。病院では「薬を飲んだからといって人の気持ちが急にわかるようになるわけでもありませんし」と言われたのですが、その時思ったのは、「別に今から人の気持ちがわかるようにならなくてもいいのでは?」ということです。そもそも、今まで私は39年、人の気持ちがよくわからない状態で暮らしてきて、それが自分としては平常の状態でした。映画とか小説ではなく日常生活で「人の気持ちがわかる」というのがどういう状態なのか私にはよく理解できず、飛行機を操縦するとか細密画を描くみたいな、やったことのない特殊技術と同じくらい遠いものに思えます。また、人の気持ちがわかるようになると、ひょっとして今とは違ういろいろな危険があるかもしれません。私は周りの人と同じように振る舞えない自分を好きになるのにずいぶん時間がかかったので、今からまた自分や他人をキライになる可能性があるようなことは別にしたくありませんでした。

それでも日常生活には良い影響があったと思います。今までできなくてイライラしていた仕事などがなぜできないのかという理由がわかったので、少し気が楽になりました。発達障害が原因で問題が起こったら周囲に助けを求めればよいということもわかりましたし、どういうルートで支援をあおげばいいのかというようなことも多少は把握できました。

そこで診断が出てから見始めたのが、MCUが6月から配信し始めたドラマ『ミズ・マーベル』です。このシリーズに出てくるミズ・マーベルことカマラ(イマン・ヴェラーニ)はおそらくADHDであるような描き方になっており、クリエイターのひとりであるビシャ・K・アリ自身がADHDで、それについて言明しています。

ここまでで私がピンときた作品に出てきていた発達障害のキャラクターは皆男性でしたが、カマラは女性です。このタイミングでこういうドラマが出てきたことは本当に嬉しいと思いましたし、きっと発達障害を持っている女の子にとってはとても心強いヒーローだろうと思います。

初出:wezzy(株式会社サイゾー)』

初出の日付は不明なのだが、この文章がここに再録されたのは今年2024年の4月である。

したがって、この初出時までは、「北村紗衣自身、長らく自身の「普通じゃない」ところを、あまり良く理解していなかった、ということなのだろう。

だから、中学時代に「先生からのイジメにあって、不登校になった」とかいう、「同情をひく」自己申告も、当然この辺りの事情を勘案しなくてはなるまい。

北村紗衣は、ずっと「信頼できない語り手」だったということである。医学的に言っても、だ。

しかしながら、そんな北村紗衣であっても、「そんなわけだから、私の無神経な見えるところは、大目に見てね」という「かけ引き(戦略)」を考える程度の知能はある。

事実、北村紗衣は、「フェミニズム」における「女性の発言力(優位性)」を駆使することで、つまり「男はすべて差別者だと断ずる」ことで、自覚的に、その「政治的に優位な立場」に利用しきってきたのだし、本書『楽しんだ女性たち』の元論文で「フェミニズム研究」という立場を選んだも、そうした「自覚的な戦略性」のゆえなのである。

つまり、「人の心には鈍感」なのだが「損得勘定の能力は高い」ということなのだ。「計算高い人」なのである。

発達障害者とは、ご当人も説明しているとおり、ある一面では人に劣るかもしれないが、別に一面では人に勝る部分もある。

だから問題は、その「偏り」が、良い方に偏っているのか否か、なのである。

まあ、それはさておき、私が上の北村紗の文章を知ったのは、つい最近のことだ。

北村紗衣の著作としての『お砂糖とスパイスと爆発的な何か』はすでに読んでいたのだが、そちらには、上の文章は収録されてはいない。

そして私の場合、ネット上の長文を読むのが苦手で、長いものは「活字で読みたい」というタイプだから、『お砂糖とスパイスと爆発的な何か』も書籍で読んだため、このタイトルを冠したエッセイは、そちらでぜんぶ片付けたつもりでいたのである。

ところが、私の「note」のフォロワーであるヤマダヒフミ氏が、最近、北村紗衣に関する記事を2本ほど書かれていて、そのうちの1本で、この記事の一部を引用なさっていたのを見て、そこで初めて、私はこの記事の存在を知り、とても「驚いた」のだ。

私が何に「驚いた」のかと言えば、無論「人の心(感情)の機微」が「わからない」と、そう正直に書いてしまっている点である。

無論、前述のとおり、「だから、私の無神経なところは、大目に見てね(あるいは、同情してね)」という「打算(戦略)」はあるとしても、それにしても「人の心の機微がわからない」のでは、「文学がわからないのは当然」ということになってしまうからで、それでは「文学の教授としては、致命的だろう」と、そう思ったのである。

そして、当然のことながら、「文学がわからない人」の「シェイクスピア研究って何?」ということにもなるわけなのだが、その「謎」については、本書『楽しむ女性たち』を読むことで、ハッキリとした「解答」が得ることが出来たのである。

要は、北村紗衣は、「シェイクスピアの文学」は理解していないけれど、「シェイクスピア関連情報(の中でも、女性読者関係情報)」に関しては、世界でも有数の「知識と興味」を持ち得る、「その道のオタク」だったということなのだ。

「シェイクスピアの文学」はわからなくても、正統派のシェイクスピア学者があまり興味を示さないような「シェイクスピアに関する、周縁的な(オタク関連)知識」については「超一流」であったし、さらには「女性活躍の時代」という「時流」にも、しっかりと自覚的に乗ったことで、めでたく「博士号」をもらうことに成功したのである。

言い換えれば、研究対象が、文学の世界での「大権威」である「シェイクスピア」であったから、北村紗衣の言い方に倣えば、その「巨人の方に乗った小人」として「博士」になれた、というわけだ。

例えば、北村紗衣の研究対象が『ドラえもん』であったなら、同じように「『ドラえもん』の聖典化における、女性読者の果たした役割」といったことをいくら研究したって、良くて「ドラえもん読本」の一冊くらいは出せても、イギリスでは無論、日本でも「博士号」はもらえなかったであろう、ということだ。

『ドラえもん』が、シェイクスピアにも比肩する傑作だったとしても、「漫画」だということだけで、すでに同じようには「権威化」されることはなく、その「権威」の利用範囲は、シェイクスピアのように「世界規模」ではあり得なかった。

そこには、「男社会」における「女・子供文化」に対する「差別」が厳然として存在しているのだが、北村紗衣はそれをちゃっかり利用するという、男世間並みに「権威主義的な戦略」を、自覚的に採用したのである。

そもそも、日本人の北村紗衣が、どうしてイギリスまで行って「博士号」をもらったのかといえば、それは日本には、今や「シェイクスピア研究家」などほとんど存在せず(百人以下?)だから、北村紗衣の研究を判定する立場の専門家がいないに等しかったというのが、まず一つある。

また、ということは、少なくとも日本国内には「ライバルがいない」から、その意味でも、日本で「シェイクスピア研究」をやるというのは、まさに「独壇場」を確保することにもなり得て、将来的にも、他から注文がつくことは、ほとんどないということも見込めるのだ。

また、では、なぜイギリスまで行って「博士号」を取ったのかと言えば、それは無論、シェイクスピアはイギリスの人であり、あちらが本場だから、あちらで「博士号」と取れば、日本国内で取るのとは、格段に違った「箔」が着くからである。

無論、前述のとおり、イギリスは「本場」だからこそ、「まともにいったのでは勝負にならない」。

しかし、だからこそ、「シェイクスピアの文学」や「シェイクスピアその人」について研究するのではなく、「シェイクスピアのファン」の、その中でも「女性限定」で研究したのである。

ここまで、研究を「脇筋」にずらせば、いかに「本場」と言えども、こんなことを研究している競争相手など、ほとんどいないからであり、しかも「博士号」程度なら、ここまで頑張れば十分だと、そんな「努力賞」をもらえることにもなったのであろう。

じつに見事な「戦略」であったと、そう称賛されても良いと、私は思う。

まあ、「小狡い」と言ってしまっては、それまでだとしてもである。

さて、ここで、本書の内容を、Amazonの「内容紹介」からの引用で紹介しておこう。

『《追っかけから始まる、シェイクスピア女子の歴史

女性が作品の正典化にはたした役割を見る》

女性たちはいかにシェイクスピアを受容し、その正典化に影響を与えてきたか。フォリオへの書き込みが物語るもの、批評や研究、ファンの一大イベントなど、18世紀までの観客や作家、宮廷人などの関わりを見る。

「『ハムレット』は役者の個性を最大限に引き出す芝居として定評がある。スターがこの大役を演じると聞いてうきうきしながら劇場に足を運ぶ人々がいなければ、『ハムレット』はとっくの昔に上演されなくなっていただろう。シェイクスピアが今でも世界中で上演され、読まれ、映画やテレビドラマになっているのは、多くの無名の人々が劇場でシェイクスピアを楽しんできたからだ。そしてそこには、確かに女性たちがいた。」(本文より)

現代でこそイギリス文学の「正典」として称えられているシェイクスピアだが、はじめからそうだったわけではない。むしろ、どちらかというと教養のない作家と見られていた。

そのシェイクスピアをイギリス文学の金字塔に押し上げたのは、学者や作家、舞台のスターや演出家、イギリス文化を広めようとした政治家や教育者だけの業績ではない。作品が今でも世界中で親しまれ、映画やテレビドラマになっているのは、多くの無名の人々が劇場でシェイクスピアを楽しんできたからだ。そしてそこには、確かに女性たちがいた。偉大なシェイクスピア研究者として知られる人々の大部分は男性だが、16世紀の末から、芝居を見、作品を読み、それについて考える女性たちは存在していた。批評・研究史の初期にさえ、女性の働きがあったのだ。

本書は、フォリオへの書き込みや手紙などの分析、18世紀にあったファンの一大イベントの記録を通じて、16世紀末~18世紀半ば頃までの時期、著名な作家や宮廷人から一読者、一観客にいたる女性ファンが、シェイクスピアの権威の確立にどのような役割を果たしたかを見る。

[目次]

序論──わたしたちが存在していた証拠を探して

第一部 十七世紀における劇場、読書、女性

第一章 十七世紀イングランドの観劇

第一節 ロンドンの芝居小屋事情

第二節 芝居に夢中

第三節 シェイクスピア劇の中の女性観客

第四節 宮廷のシェイクスピア

第二章 読み書きする女性たち

第一節 本の広がり

第二節 女性の蔵書

第三節 シェイクスピア刊本の女性ユーザ

第四節 執筆する女性たち

第二部 王政復古期の女性とシェイクスピア

第三章 王政復古演劇と女性

第一節 王政復古演劇とは

第二節 十七世紀後半の刊本

第三節 ロンドンの女性たち

第四節 ロンドンから離れて

第五節 イングランドを離れて

第六節 宮廷人のあだ名と詩

第四章 王政復古期の女性作家たち

第一節 マーガレット・キャヴェンディシュとその一家

第二節 アフラ・ベーンと女性劇作家たち

第三節 ジュディス・ドレイクとイングランドにおけるフェミニズム

第三部 十八世紀の女性たちとシェイクスピア・ジュビリー

第五章 読書する女性たち

第一節 家族に贈るシェイクスピア

第二節 女性によるシェイクスピア研究

第三節 新しい刊行物の中のシェイクスピア

第六章 十八世紀の女性観客たち

第一節 芝居の規則はお客様が決める

第二節 シェイクスピア・ジュビリー祭

終わりに/謝辞/図版一覧/文献一覧/注/作品索引/固有名詞索引』

この最後の、『終わりに/謝辞』を除く『図版一覧/文献一覧/注/作品索引/固有名詞索引』が、本書「全320ページのうちの80ページ」を占めており、言い換えれば、残りの「230ページ」ほどに、これだけの「研究成果を詰め込んでいる」のだ。

だから、それは「情報量」としては大したものだが、しかし問題なのは、その情報自体が、「シェイクスピア研究家」以外には、教科書的に退屈な、およそ「一般読者とは無縁な、情報の羅列的紹介にすぎない」という点なのだ。

今の日本では、シェイクスピアの研究者すら少ないのだから、当然のことながら、今どき、翻訳であってもシェイクスピアを読む若い読者など、「絶滅危惧種」であろう。

ましてや、まともに「活字の本」を読んでいない「北村紗衣ファン」が、シェイクスピアを「読む」ことなど、ほぼ「無い」と断じても良い。

本書でも紹介されている通りで、当代の人気タレントが主役を演ずる「シェイクスピア劇の舞台」を、一度でも見に行ったなら、それで御の字なのではないだろうか。

だから、そんな「シェイクスピア研究家である北村紗衣のファン」でさえ、本書は「退屈」なはずなのだ。本を開いた瞬間に「眠くなる」こと必定なのである。

なにしろ、この活字中毒者の私ですら、「シェイクスピアの女性ファン」になど興味はないから、なんど本書で寝落ちしてしまったことかと、要は、そんな本なのである。

無論、本書は「娯楽書」ではなく「研究書」なのだから、「誰もが読んで面白い本」である必要はなく、「研究者共同体の中で、面白いと思う人もいる程度の本」であってかまわないのだが、そんな本を、私たちまでもが「無理をして面白い本」だと褒める必要など毛頭ない。

例えば、「列車の名前を、山ほど暗記している小学生」は、それは「小学生」だから感心するのであって、鉄道オタクでないかぎりは、その記憶内容について、感心することはないのと、これは同じ話なのだ。

「よく調べましたねえ、大したものだ。ぜんぜん興味はありませんが」といった話なのである。

実際、評者が「正直」であるならば、本書についての「肯定的な書評」というのは、「シェイクスピアの聖典化に女性の果たした役割を明らかにしている」という「内容紹介」に終始するしかないだろう。

言い換えれば、この本を「シェイクスピア研究者以外」が面白いと褒めていたら、それは「おべんちゃらのお世辞による提灯持ち」以外の何物でもない、ということになるのだ。

Amazonのカスタマーレビューには、本書に「5点満点の星1つ」をつけて、「無理に女性をクローズアップしなくていい」という(タイトルで)、身も蓋もないことを書いている方もいた。

『 427gogo 「無理に女性をクローズアップしなくていい」

2018年11月9日(5つ星のうち1.0)

もうそろそろ女性を出しさえすれば研究・批評になるという考えは捨てた方がいい。女性を通じて見ても、シェイクスピアが特におもしろくなることはなかった。』

まったく、そのとおりである。

なにしろ本書は、研究者向けに書かれた論文なのだから、一般読者が読んで面白いものであるわけもなければ、「研究書でありながら、一般読者も楽しめる」ほどのものを書く能力など、北村紗衣に求めても、到底それ無理な話なのだ。

なにしろ北村紗衣は、「人の心の機微がわからない」人なのだから、何を書けば「知的な読者でも楽しめるものになるのか」などということなど、わかろうはずもない。わかったとしても、能力が足りない。

非「知的」な「読者層」が喜びそうなものなら、北村紗衣だって、多少はわかるだろう。例えばそれは、わかりやすく「オタク情報を羅列する」という「鬼面人を脅かす」たぐいの「衒学(ひけらかし)」であり、自身の「ワンパターン」を「ワン・トリック・ポニー」と言い換えたり、自身の「オタク・腐女子」性を「Geek」だなどと言い換えるだけで、「なんとなくかっこいい」と、そう思ってくれるような、そんな低レベル読者への「戦略」くらいならば、立てることも可能なのである。

○ ○ ○

そんなわけで、本書『シェイクスピア劇を楽しんだ女性たち 近世の観劇と読書』のことを、「シェイクスピアに関する学術論文がもとになった本なんだから、さすがに、まともな本なのだろう」と、そう想像した人の「推察」は、半分は正しく半分は間違ったいる。

「半分正しい」というのは、本書は「まともな研究書」だという点であり、「半分間違っている」というのは、本書の「研究レベルは、決して高くはない」ということだ。

つまり、先のAmazonカスタマーレビューで「427gogo」氏が指摘なさっていたように、本書の元になった論文が、それなりに評価されたのは、それは「シェイクスピア研究」と言いながら、実際には、「女性の時代」という「時流に乗った」上での、「シェイクスピアの女性ファン研究」という「隙間」をねらった、極めて「珍奇な論文」だったからにすぎない、のである。

内容的に優れているのではなく、「誰もこんなこと、研究しようとは思わなかったよ。まあ、独創的という意味では、存在価値もあるんじゃないか」と、そういう意味での「努力賞」だったのである。

ちなみに、本書が、どれだけ「眠たくなる本」かを示すために、北村紗衣が「よく調べた研究成果」の部分を引用しておこう。

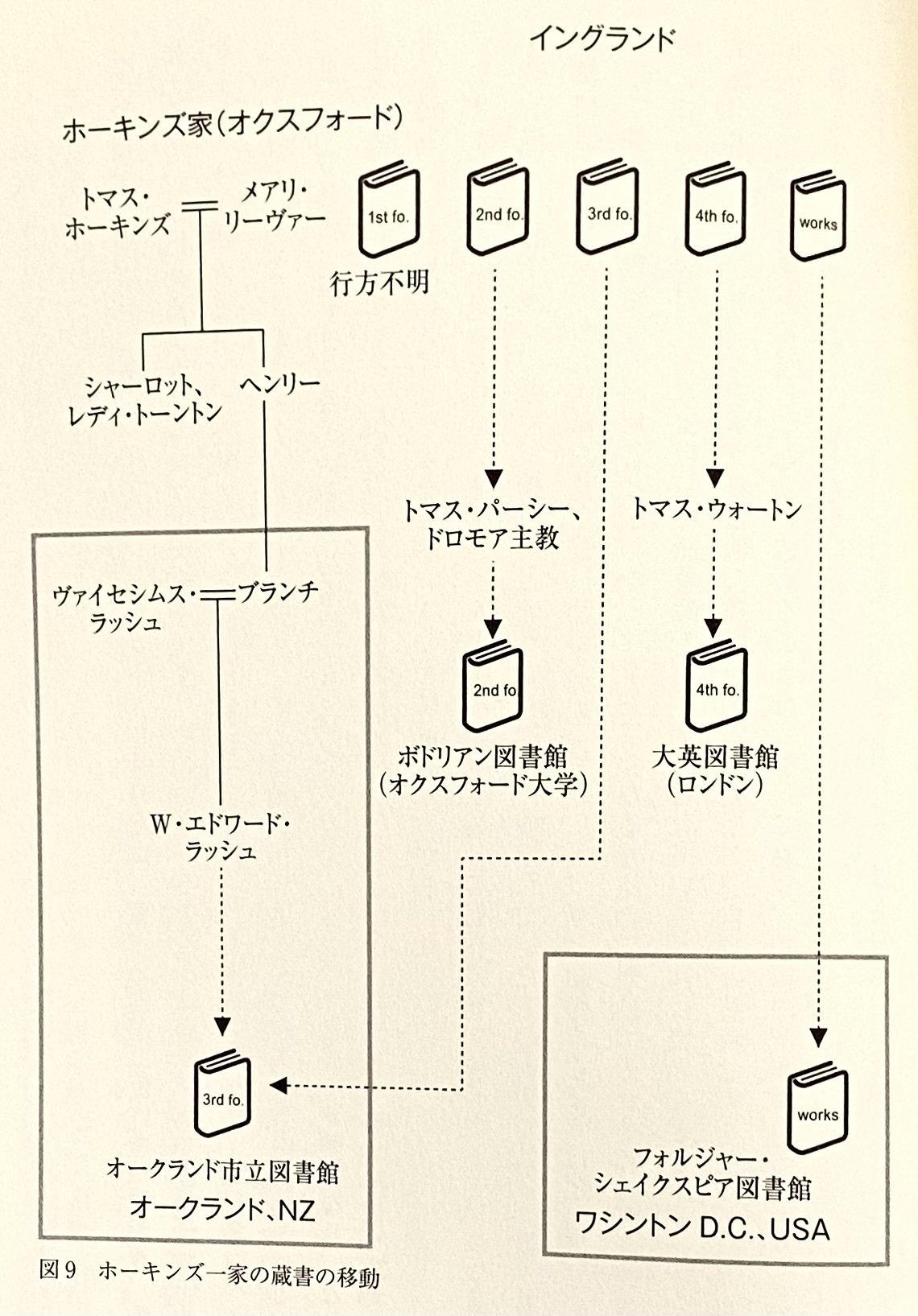

『 ラッシュー家がかつて住んでいた古民家イウェルム・コテージは博物館として保存されており、トマスが娘のシャーロット(レディ・トーントン)に譲渡した『シェイクスピア作品集』第二版はここに所蔵されている。ホーキンズ夫妻の蔵書を受け継いだのは息子のヘンリーと娘のシャーロットで、ヘンリーの娘ブランチがさらにそれを相続し、イングランドで一八四二年にヴァイセシマス・ラッシュ牧師と結婚したのち、蔵書を持って一八五〇年にオークランドに移民したのだった。冒頭に引用した手紙の書き手W・エドワード・ラッシュは、ブランチとヴァイセシマスの息子にあたる。コテージの蔵書記録についていたメモによると、ラッシュ家の人々はのちのちまで、メアリが夫トマスを手伝って『シェイクスピア作品集』第二版を校正したという、家族の思い出話をしていたという。

ホーキンズ家の蔵書すべてがブランチの手でオークランドに移動したわけではない。トマスとメアリは『シェイクスピア作品集』第二版の校合のために複数のシェイクスピア刊本を使用したが、サード・フォリオ以外はオークランドにはなく、ホーキンズの蔵書のうち少なくともセカンド・フォリオ、フォース・フォリオ、およびルイス・ティバルドが編集した八巻本の『シェイクスピア作品集』の一七五二年版は、それぞれ別の図書館にある。トマスが使用したティバルドの作品集(PR27521752 copy 1 Sh.Col. 以下、ティバルド版と呼称)はフォルジャーへ、セカンド・フォリオ (Percy 90/Arch.Gc.15、以下パーシー・セカンド・フォリオ)はオクスフォード大学ボドリアン図書館へ、フォース・フォリオ(C.39.k.17.以後BLフォース・フォリオ)はロンドンの大英図書館へと、世界中に散らばっている。ファースト・フォリオも使用したはずだが、発見できなかった。

BLフォース・フォリオの前遊び紙の書き込みによると、この本は「一七七一年三月二十八日にT・ホーキンズからT・ウォートンへ贈られ」ており、「T・ホーキンズ氏により、一六二三年と一六三二年の最初のふたつのフォリオとつきあわせて校合された」。書き込みのスタイルは比較的オークランド・サード・フォリオに近く、傍注の多くは左右余白に黒インクで書かれているが、下の余白に書かれたものもある。遊び紙の書き付けが正しければ大部分はトマスによるものだ。

ボドリアン図書館が所蔵するパーシー・セカンド・フォリオは、トマス・ホーキンズの友人だったドロモアの主教トマス・パーシーの蔵書で、所蔵記録によれば書き込みはホーキンズのものだ。末尾にはホーキンズからパーシーに一七七〇年一月十二日と同年二月二十三日に送られた手紙が付け加えてある。この二通の手紙によると、ホーキンズは『シェイクスピア作品集』第二版のための改訂語彙集をパーシーに送って確認してもらい、その過程で他の友人の支援も受けた。それは、ホーキンズが妻メアリだけでなく、パーシーを中心としたさまざまな友人からの協力を得て改訂したことを示している。書簡は当時学術情報の主要な交換手段となっており、友人とやりとりした手紙が関連する刊本と一緒に保管されているのは珍しくない。

ボドリアン図書館にあるパーシー・セカンド・フォリオは、書き込みが二色になっており、前遊び紙の書き付けにあるように「ファースト・フォリオのいろいろな読みは赤インクで書かれているが、サード・フォリオについては黒インクで記してある」。全編に書き込みがあるが、左右余白への書き込みが多かったオークランド・サード・フォリオとは異なり、ほとんどが下部余白に書かれている。

Exitや“Exeunt'、“omitted'などの書き方もオークランド・サード・フォリオとやや異なり、とりわけ小文字のeに特徴がある。校合方式の差異と蔵書記録からすると、パーシー・セカンド・フォリオの書き込みは、おもにメアリではなくトマスの手によるものかもしれない。

フォルジャーに所蔵されているティバルド版には第三巻と第七巻にトマス・ホーキンズの蔵書票が比較的良い状態で残っており、校訂用というよりは日々使用していたものと思われる。第一巻の前遊び紙にはトマスが一七五六年六月十日にサインしており、メアリと結婚する十年ほど前にこの本を入手して書き込みを始めていたことがわかる。全巻にわたる傍注のほかに、それぞれの戯曲の最初のページには自作の素引、巻末には自作語彙集も付け加えられている。注はほとんどがハンマー、ジョンソン、アレグザンダー・ポープなど他の批評家からの引用で、自身の解釈はめったにない。トマスは他の研究者の議論を参照して知識を広めることをめざしており、独自の解釈を主張することはそれほど考えていなかったように見える。』

(P176〜180)

これは、シェイクスピアの(今で言う)「本」の行方を追った部分で、ファースト・フォリオとは、大雑把にいうと、初めて印刷刊行されたシェイクスピアの本、セカンド・フォリオは2度目に刊行された本といったことだ。

当時は、印刷部数も少なかったことから、作られた本1冊1冊の行方が、研究家によって追跡調査されているのである。

つまり、「シェイクスピア文学の中身」ではなく、言うなれば「シェイクスピア本とその所有者の研究」なのだが、大雑把に言えば、これも「シェイクスピア研究」の「内」だし、こんな研究でも「シェイクスピアの文学が果たした意味」みたいなことを考える上では、多少なりとも役には立つことはある、そんな「基礎研究」の一種なのである。

一一もっとも、こうした研究をしている人も、「シェイクスピアの文学が好き」だというのは事実であったとしても、しかし「人並み以上の理解がある」という保証はない。

ただし、「シェイクスピア本」に対する執着だけは「人並みではない」とは言えるだろう。要は「書痴」でなければ、こんな追跡調査は出来ないだろうということだ。

したがって、本書を読んで「面白い」と感じることのできる人とは、

(1)シェイクスピアに関することなら、何でも知りたいというオタク(研究者を含む)

(2)稀覯本コレクターまたは研究者

(3)女性の果たした社会的な役割なら、何でも知っておきたいフェミニスト

以外にはいないし、(1)の要素がなければ、他の2点を兼ね備えていても、本書は「退屈」なものとなるはずである。

例えば、「稀覯本コレクターのフェミニスト」であったとしても、「日本文学」専門の人なら、ほとんど興味が持てないはずだ。

「シェークスピアにも女性ファンがいて、その聖典化において一定の役割を果たしたって、そりゃ当たり前の話やがな。無名のファンが、男女を問わず大勢いたというのは、自明の大前提であり、その上で、特に大きな役割を果たした人が、問題になるだけなんやから」と、そう考えるからである。

つまり、本書について、「シェイクスピアの聖典化」において「女性の果たした役割を明らかにした」などと自己申告がなされ、また、それをそのまま「受け売り」して「プロモーション」している書評子ばかりだったとしても、そんなことは「わかりきった話」だったからこそ、これまでは誰も、「わざわざ、そんなことを研究しなかった」にすぎないのだ。

例えば、「『ドラえもん』の聖典化における、女性読者の果たした役割」を明らかにするために、「初版本の行方を追跡して、その女性所有者の比率を明らかにする」なんて研究は、無意味だとは言わなけれど、普通は「些事」だとして、「学問的な研究者」からは、まともな研究の対象にされなかっただけ、なのである。

もちろん、私は何も「女性読者」を扱っているから「些事」だと言っているのではない。

この部分に「日本人」を入れても良いし「エチオピア人」を入れてもいい。「大阪人」を入れても良いし「ラノベファン」を入れてもかまわない。

それはそれで、それなりの価値のある研究ではあろうが、多くの「シェイクスピア」研究家やファンにとっては、そんな研究は、「興味の持てない些事」であろうという事実を、指摘しているだけなのである。

ともあれ、結論として言えることは、本書は「文学オンチでもできた、シェイクスピアの女性ファンに関する研究」だった、ということである。

だから、あの北村紗衣が書いていても、なんら不思議ではなかった。

そう。まさに「この世には不思議なことなど何も無いのだよ、関口君」ということだったのである。

(2024年10月19日)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

● ● ●

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○