レジー 『ファスト教養』 : ひろゆき、 中田敦彦、 カズレーザー、 DaiGo、 綾辻行人…

書評:レジー『ファスト教養 10分で答えが欲しい人たち』(集英社新書)

SNS「note」を始めた昨年来、ずっと気になっていたことについて、本書からひとつの解答を得られた。

だから、個人的にはとても面白かったのだが、しかし、本書を「面白い」と感じるのは、私のように、今や「古い人間」だけなのかもしれない。

なぜなら、本書でなされた「世相分析」は、今の若者たちにとっては、彼ら自身についてのそれなのだから、ある種「当たり前のこと」でしかないのだろうし、仮に、彼らが本書に示されたような「分析的な認識」など持ってはおらず、その意味で、彼らにとっても、本書の「世相分析」が価値あるものだとしても、そうした「意味や理解に価値をおかない」というのが、今の世相なのであれば、当事者である若者たちが本書に興味を持たないとしても、なんら不思議ではないからだ。

それにしても、40代以上(もしかすると、50代以上)の読書家には、必ずや興味深い本だと思うので、そうした人には「是非ご一読を。あなたの感じている違和感の意味を教えてくれるはずですよ」と、まずはオススメしておきたい。

○ ○ ○

本書は、なぜ「てっとりばやく(タイパ良く)教養を身につけたい」とか「映画は、あらすじとオチだけ知っていれば、それで充分だ」なんていう「異様な考え」を持つ人が増えたのか、という疑問に対し、それは「弱肉強食を基本とする新自由主義経済の拡大浸透」によって、今の若者たちは「生き残りに必死にならざるを得ない」からだ、と説明する。

つまり、いまどき「教養」がもてはやされるのは、『ひろゆき、中田敦彦、カズレーザー、Daigo、前澤友作、堀江貴文』(P8)といった、若者たちの憧れる「ロールモデル」たちが「教養がないと、今の社会は生き抜けないよ」などと煽るから、生き残るための必要として「教養」が求められるようになっているのだ、と大要そのような状況分析である。

したがって、いまどきの若者が求める「教養」とは、私のような高齢者世代が憧れた「古き良き教養」とは、まったくの別物なのだ。

(※ ちなみに、私が批判した、SF作家でITコンサルタントの樋口恭介は1989年生まれであり、同様のインフルエンサーたちから影響を受けたと見ていいだろう)

「古き良き教養」とは、簡単に言えば「余裕としての教養」「無駄としての教養」「遊びとしての教養」であり、要は「ほとんど実用性はないが、心を豊かにしてくれる知識」といった感じの、言わば「練り上げられた贅沢品」であり「嗜好品」だったのだが、「いまどきの教養」とは、「ビジネスで成功するための、武器としての教養」「社会で勝ち抜くための、武器としての教養」といったものであり、要は「具体的に役に立ち、実利に結びつくもの」という感じなのだ。

で、私たちの世代に言わせれば「そんなケチくさいものは、教養とは言わないよ」ということになるのだが、何をして「教養」と呼ぶかは、時代によって変わるものなのだから、そんなことを言って「自己正当化」しても、はじまらない。

ここで大切なのは、「時代は、完全に余裕を失いつつある」という事実の方なのだ。一一と、これくらいのことがわからない人の考える「教養」など、「教養の名に値しない」と皮肉るくらいのことができなければ、その人は「無教養」な人だと断じても良いだろう。

このように「昔の教養」とは、「単線一本道の知識」ではなく、それに「人生に幅(と捻り)を加えるもの」としての価値を有していた。言い換えれば、本来の「教養」の力とは、その「冗長性」にある。そのことによって、システムは安定するのだ。

新自由主義経済的に「世知辛い世の中」であるからこそ、いまどきの人は、「教養」を、てっとりばやく身につけたい。

昔のように、「遊びなんだから、焦らずにのんびりと」なんて言っている余裕はない。早く「教養」をつけないと、自分より教養のあるやつに「出し抜かれて、負けてしまう」という怖れのために、否応なく「ファスト教養」に走らざるを得ないのだ。

したがって、私たち高齢者は、「ファスト教養に走る若者たち」を馬鹿にして、澄ましていてはいけない。それこそが、日本の現状に対する「無教養」の証拠でしかないわけだし、そもそも若者たちは「弱肉強食の生き残り競争社会」に苦しんでいるだから、私たちは、可能なかぎり、若者たちに救いの手を差し伸べるべきだろう。なぜなら、「こんな社会」になったのは、ぜんぶとまでは言わないまでも、半分くらいは、私たちの責任だからである。

○ ○ ○

ところで、本稿冒頭に書いた『SNS「note」を始めた昨年来、ずっと気になっていたこと』とは何か、について書いておこう。

これは「note」の記事の中で、何度となく疑問を呈してきたことなのだが、要は「どうして、あんな薄っぺらい記事ばかり書くのだろう。それで満足しているのだろうか? また、どうして、あんな薄っぺらい記事に対して、たくさんの〈イイね〉がつくのだろう? さっぱりわからん」というような話だ。

もう少し具体的に書くと、「note」には、「○ ○ ○ で、効率よく稼ぐ方法」とか「悩みを解決する方法」とかいった、言ってはなんだけれど、いかにも安直でオリジナリティのない記事ばかりを書いている、全然クリエイティブではない、無名の書き手(「note」でいうところの、クリエイター)が大勢いて、そこそこ「イイね」をもらっている。

「そんなに簡単に金が稼げたり、悩みのない生活が手に入るのなら、誰もあんなくだらない文章なんか書いてないで、遊んでいるよ」と、そう呆れつつ思うのだが、しかし、肝心なのは、「ビジネス書」によくあるような、あんな変わりばえのしない記事を書いて「何が面白いのか」、「なぜ、あんなつまらないものを、わざわざ書くのか?」という点だ。

もちろん、こんなものを書いて「面白いのか?」と問えば、「オリジナリティが無くても書けるから楽しい」という人も、中にいるだろう。それならそれでかまわないのだが、どうやら大半の人は、そうではないらしい。

要は、「ビジネス書の真似事」みたいなことをやって、それで、お手軽に「ひと山、当てよう」と、彼らは考えているようなのである。

それを「クダラナイ」と言ってしまえばそれまでなのだが、人のものをパクってでも、あるいは、猿真似してでも、成功したいと焦っているような人が増えているのだとしたら、これは、馬鹿にして済む問題ではないだろう。

こうしたことは、「note」でよく見かける「読書感想」だとか「映画感想」といった記事の多くでも同じだ。

そうしたものを書いている人は大勢いるけれども、その大半は「あらすじ紹介」プラス「面白かった・面白くなかった(オススメする・しない)」といった程度の「内容空疎」なもので、およそ「批評性」のかけらも無い。

個人的な評価としての「結論」は書かれているが、そこにいたる「分析的な根拠の提示」が、ほぼ為されていない。書かれていても「エモいからオススメ」とかいったレベルの説明で、「作品のどういった部分が、どのようにエモかったのか。それを、なぜエモく感じたのか」といった「内容」が無いのである。

ましてや「独自性」などといったものは影も形もなく、そんなものがこの世にあることすら、これらの書き手は知らないんじゃないかとすら疑ってしまう。

彼らが、「文芸評論」などの本格的な「評論書」「批評書」なんて、まともに読んだことがないのだろうことは、まず疑いないし、そんな書籍の存在さえ知らないとしても、ぜんぜん不思議ではないほど、「ナチュラルに内容空疎」なものを書いており、それに何の疑問も抱いていない様子なのだ。

私は、こんな具合に「なんで、くだらないものばかり書いて、貴重な人生の時間を空費するのか?」と疑問に思っていたわけだが、じつは、こういう「内容空疎なもの」こそが、私の知らないところでウケており、ビジネスにすらなり得ているという事実があったのだ。

それが、本書の他に稲田豊史の『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』などでも紹介されている、いま流行りの「ファスト映画(鑑賞)」や「ファスト読書」だったのである。

これらは、「ファスト教養」の満たすための「速成」文化であり「てっとりばやく(本や映画の内容を知って)教養を身に付けたい」という「タイパ重視(内容充実軽視)」の人たちが増えたから、そうした需要に応えるものとして、「中身のない(批評性も独自性も無い)書籍紹介・映画紹介」などが増えた、ということなのだ。

こうした「ファスト読書」や「ファスト映画」の需要に応えようとすれば、「評価の根拠提示」や「犀利で独自性のある分析」などという「批評性」の部分は、求められていないと言うよりも、むしろ積極的に「邪魔」だとなるのも、よくわかる。

そうしたものを求める人たちとは、「ファスト読書」や「ファスト映画」を求める「ファスト教養」しかない人たちなのだから、「高度な内容」など余計なもの(重いノイズ)でしかなく、そんなものは、むしろ迷惑なのだ。

だから、そうした「ファスト読者」のレベルに合わせて「スカスカのレビュー」を書いているのだし、「あえてそういうものを書いている」というだけではなく、書いている当人がそうした人たちなのだから「そういうものしか書けない」ということでもあるわけなのだ。

○ ○ ○

こうしたことから、最近、私が疑問に思った「呆れた話」についても、一つの解答を得ることができた。

それは、綾辻行人のデビュー作である『十角館の殺人』が、ある「小説ランキング」で第1位に選ばれたことに関してである。

・読書好き約1500人が選んだ小説ランキングが熱い!

『十角館の殺人』『こころ』など数々の名作が凝縮

(「ねとらぼ」・[沓澤真二、ねとらぼ]・2022年10月20日配信)

(https://news.yahoo.co.jp/articles/200f6f49e3f0a64f56bb7d684c04bad4c6d09f18)

『 読書好きなTwitterユーザーが選んだ「小説10選」を、約1500人分集計したランキングが注目を集めています。1位の『十角館の殺人』(綾辻行人)をはじめ名作がぎっしり。

ブロガーのひろたつさんが、Twitterハッシュタグ「名刺代わりの小説10選」を、手作業で地道にまとめたランキング。多くの読書家が厳選した「10選」がさらに凝縮されて、『こころ』(夏目漱石)や『十二国記』(小野不由美)、『人間失格』(太宰治)や『容疑者Xの献身』(東野圭吾)、『星の王子さま』(サン・テグジュペリ)など、古今東西の名作が共存するバラエティ豊かな結果となりました。

各タイトルに添えられた紹介文も軽妙で楽しいランキングは、「どれも納得の作品」「ニヤニヤしながら読んじゃった」と好評。11位から30位までの結果は、ひろたつさんのブログで読めます。下位ですら『一九八四年』(ジョージ・オーウェル)や『金閣寺』(三島由紀夫)が並ぶとか濃密。』

このベストテンの結果は、次のとおりである。

1位 綾辻行人『十角館の殺人』

2位 夏目漱石『こころ』

3位 辻村深月『かがみの孤城』

4位 小野不由美『十二国記』

5位 太宰治『人間失格』

6位 東野圭吾『容疑者Xの献身』

7位 宮沢賢治『銀河鉄道の夜』

8位 有川浩『図書館戦争』

8位 貴志祐介『新世界より』

9位 サン・テクジュペリ『星の王子さま』

10位 梨木香歩『西の魔女が死んだ』

相応の年齢に達した「読書家」なら、綾辻行人の『十角館の殺人』の次に夏目漱石の『こころ』が来ている段階で、思わず「おいおい」とつぶやかざるを得ないだろう。

見てのとおり、この「小説ランキング」は「オールタイムの小説ノンジャンル」という、途方もない広さの中から選ばれた「傑作」という体裁になっているが、いくらなんでもこの「無定見」は酷い。

選ばれている作品が「酷い」というのではない。

アンケートへの投稿者たちは、たしかに『読書好き』なのではあろうが、個々の投稿者の多くが、歳若いのだろうゆえに、未だ量的にはさほど本を読んではおらず、相応に読書ジャンルの幅も狭く、しかも「話題作」中心の読書しかできていないというのが、このランキングでは一目瞭然なのだ。

もちろん、このランキングは、所詮「人気ランキング」でしかなく「傑作ランキング」ではない、と言ってしまえばそれまでなのだが、そうした事情が読み取れない若い人には、きっと「傑作ランキング」だと誤認されてしまうだろうし、そこに問題が生じる。

私は、この11冊で、読んでいないのは、辻村深月『かがみの孤城』、有川浩『図書館戦争』、貴志祐介『新世界より』、梨木香歩『西の魔女が死んだ』ということになるのだが、しかし、この4冊のうち、辻村深月『かがみの孤城』以外は、ずいぶん以前に買ってはあるし、この4人の作家の「別の著作」なら読んでいる。一一つまり、これらの作家を評価しないわけではないし、これらの代表作を「凡作」呼ばわりする気もないのだが、しかし「これらを選ぶのなら、同じジャンルの中で、他に、より優れた作品が色々あるだろう」と言いたくなる気持ちを抑えることができない。

これらに投票した人たちは、「ネット」や「雑誌」や「書店」などで特別扱いにされ、販促されているような「目立つ本」しか読んでおらず、これらの作家の「別の作品」との比較すら、ろくに出来てはいないようだ。

ましてや「同じジャンルの、別の作家の傑作」までは、まったく読めていないから、おのずとこれらの「有名作」に投票が集中するしかなかったのだという事情が、この結果からは、はっきりと窺えてしまう。

もちろん、ブロガーの「ひろたつ」という人が、Twitterでこうした(イベンターによるものではあっても、まともな読書家によるものとは思えない)大味なアンケートを実施するのは勝手だし、常に「話題性のある記事」を求めているだけの「ねとらぼ」としては、このようなアンケート結果を拡散することで、若い読書家にどのような影響を与えるかなんてことは、ろくに考えもせず記事にしたのだろうが、それはそれで、勝手といえば勝手だろう。

だが、このような、いかにも(タレントの「総選挙」めいた)「若い読書家むけのお祭り」ですら、今の「商業至上主義」に棹さすものでしかない、というのをわかっていながら、それを拡散するのに躊躇がないというのは、やはり倫理的な堕落でしかない。

要は「売れるものはもっと売れるように、売れないものは、どんなに名作でも紹介している暇などない」というのが、こうした「売らんかな」の人たちの、すべてなのだ。

だが、そのために、若い読書家たちは「偏った(内容空疎な)情報ばかり与えられる」ことになってしまっており、言うなれば、新自由主義的な「売れ筋」教に、日々洗脳され続けているのだ。

話を「ファスト教養のためのファスト読書」に戻せば、こうした「ファスト読書のためのファスト情報」によって、「話題作ばかりが売れ、傑作でも目立たないものは、さらに黙殺される」という、文化的貧困を結果する悪循環が、ますます加速されていくことに対する私の気持ちはと言えば、ザ・ブルーハーツの、次のような歌詞そのままだと言えるだろう。

弱い者たちが夕暮れ さらに弱い者をたたく

その音が響きわたれば ブルースは加速して

見えない自由が欲しくて 見えない銃を撃ちまくる

本当の声を 聞かせておくれよ

つまり、上のアンケート紹介記事は「流行や話題作に竿をさす」ことで、自分たちもそのオコボレにあずかろうとした、志卑しいものでしかない。

「強い者(勝ち組)」への「お追従」ばかりを列ねることで、「弱い者」を叩くことになるということに、うすうす気づいていながら、「ビジネスシーン」で生き抜くためには「そんなこと、気にしてはいられない」というのが、この記事に秘められた、その「心根」だというのは、本書でも指摘される「自己責任論的なもの(勝てば官軍、敗者は自己責任)」の蔓延った結果なのである。

しかし、このような「ファスト記事」が安直にウケ、「本格ミステリなら、この100冊を読め!」とか「教養のための、日本文学100冊」とかいった「お手軽な紹介本」が売れるからこそ、そういうものばかりが次々と再生産され、またそれが読まれるといったことにもなる。

若い読者には「全体的な見通し」など持ちようもないから、そういう「お手軽なネットニュース」や「手引き書」を歓迎するのは仕方のないことだし、私も若い頃は、文春文庫の『東西ミステリーベスト100』(1985年版)なんかのお世話になったので、そのこと自体を批判する気はない。

だが、問題なのは、そうした「手引き書」を読む若い読者の、「気持ちのありよう」の違いなのだ。

例えば、昔の「ミステリファン」なら『東西ミステリーベスト100』の第1位作品から順に読んでいっても、ある作品が面白いと思えば、その著者の別の作品を読もうとして、いったんはランキング読書から離れるだろう。その好きになった作家の作品をある程度読んで納得してから、ランキングに戻って、次の作家の作品を読むといったことが、ごく当たり前であった。

さらには、ランキング作品で好きになった作家の別の作品を読んでいるうちに、その作家がオススメする本や作家を知って、さらにそちらへと進んでいくうちに、泥縄式に読みたい本が増えていき、なかなかランキングには戻れないなんてことも、当たり前にあったはずなのだ。

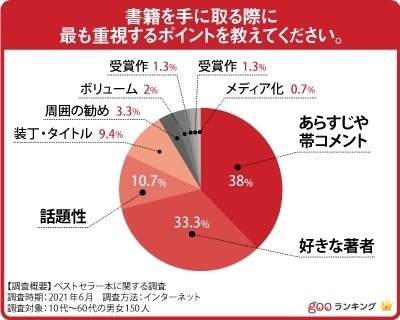

だが、今日のように「ひとまず、そのジャンルを代表的なものをひととおり押さえて、それなりに語れるようになりたい。そうなることで、教養のある人間だと見られたい」といった「ファスト教養」的な考えばかりが幅をきかせるようになると、そうした人は「ベスト100」の作品を、ざっとひととおり読んで、それでおしまいだろう(読むなら、まだマシかもしれない)。

それ以上、詳しくなり、「オタク」や「マニア」になっても、そんなものは「ビジネスの役には立たないし、他の教養を身につける邪魔にしかならない」ということになるはずで、そうした人というのは、当然のことながら、「みんなが褒めている作品を、みんなが褒めているとおりの言葉で、無難に褒める」ことしかしないだろうし、それしかできない。

だから、彼の読書は、金輪際「個性的な立体性=身体性を伴った個性」を持つことができず、彼の語る言葉は、相応に「薄っぺらなもの」になるしかないのである。

しかし、そんな「薄っぺら」で「金太郎飴」みたいな、「無個性」な「自称読書家」ばかりが増えて、同じような作品ばかりを、知ったかぶりで褒めたりするから、その結果として、他にいくらでも優れた作品があるにもかかわらず、例えば、現在の人気作家であり、業界的にも大御所になったため、ただでさえヨイショされ、「露出する」ことの多い綾辻行人の代表作である『十角館の殺人』が、結果として「ベストワン」になってしまったのである。

つまり、こんな具合で、綾辻行人の『十角館の殺人』が、「日本のミステリ」を代表するように事態になったのも、「新自由経済」の浸透による「売れたもん勝ち」社会での、「ファスト教養」のおかげだと、そうも言えるのだ。

「深い教養」を持たない人ばかりが増え、それでいて、そうした人たちが臆面もなく「ひとかどの読書家」みたいな顔をして、「ファスト読書」で得た知識をひけらかした結果として、綾辻行人の『十角館の殺人』は、過大評価されることになり、他ジャンルの「読める読書家」からは「日本のミステリのオールタイムベストワンが、これなの?(笑)」みたいなことにもなってしまった、のである。

○ ○ ○

無論、これは「一例」に過ぎないし、ミステリファン以外には、どうでもいい話かもしれない。

だが、こうしたことが、あらゆるジャンルで起こっているはずだというのが、恐るべき「論理的な帰結」なのだ。

もちろん、こうした「ファスト教養」の波に乗って売れている「勝ち組」は、それで満足なのだろうが、その結果としてジャンル全体が地盤沈下していく恐れは少なくない。

仮に、その「勝ち組作家」が「他にも、面白い作品はたくさんありますよ」とオススメしたところで、所詮「その程度の話でしょ?」ということにしかならないからだ。

そして、こうした「ファスト教養」に由来する危機的状況は、「これがすごい」「あれがすごい」と、知ったかぶりだけで騒ぐ人が少なくない以上、その実質的な「空洞化」の方は気づかれにくい。

だが、その弊害が表面化した時には、私たちが拠って立つこの社会は、きっと「底が抜けてしまう」のだ。

「あれだけ、知ったかぶりしていたのに、なんだ君は『Yの悲劇』の作者名も知らなかったのか?」などと、笑うに笑えない「真相」を知った時には、すでの「後の祭り(メルトダウン)」なのである。

(2022年11月17日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○