川野芽生 歌集『Lilith』 : 忌まわしきものとして生きる

書評:川野芽生『Lilith』(書肆侃侃房)

川野芽生の第一著作にして、第一歌集『Lilith』。

このような、少々面倒くさい書き方をするのは、川野が「短歌」専門ではないからだ。

「歌人」ではあるが「歌人」であるばかりではなく、小説も書くから「小説家」であり、その意味では広義の「作家」であり「文学者」と呼ぶべきなのであろう。

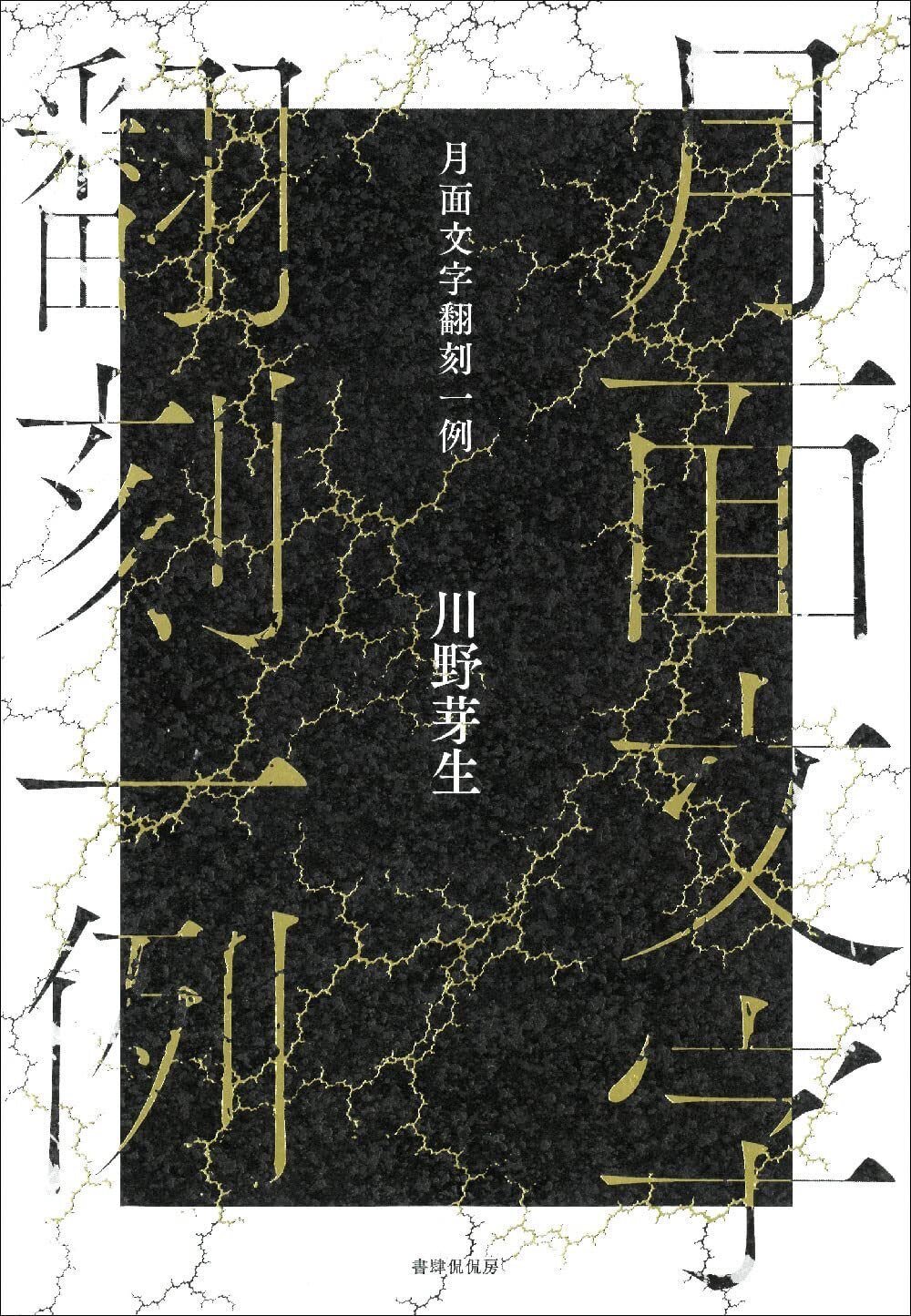

しかも、第二著書である『無垢なる花たちのためのユートピア』は「SF小説」短編集だし、第三著書の『月面文字翻刻一例』は、しごく大雑把にいえば「幻想文学」の掌・短編集ということになる(※ 「幻想文学」とは、「ミステリ」とか「SF」とかいったレベルの形式的分類概念ではなく、性格概念である)。

つい先日、私は書店でたまたま、川野芽生の第三著書の『月面文字翻刻一例』に出会い、これを読んですっかり惚れ込んでしまった。そちらについては、すでにレビューを書いているので、下にリンクを張って紹介しておく。

で、さっそく、残りの2冊を購入し、今回読んだのが、第一著作にして歌集である『Lilith』である。

だが、『月面文字翻刻一例』のレビューにも書いたとおり、私は「詩歌オンチ」を自負する人間なので、本歌集が理解できると思って読むわけではない。

では、なぜ読むのかと言えば、まず、川野芽生のファンとして読めるものはひと通り読みたいと思ったからだし、何と言っても「第一著作」には、その作家の本質的な部分が色濃く表れるものだから、読まないわけにはいかないと考えたからである。それで、たとえ「わからなかった」としても、「匂いを感じる」ことくらいはできるだろうし、それこそが重要だと考えたのだ。

で、どうであったかというと、やはり「わかった」と言えるほど、わかったとは思わない。だが、『月面文字翻刻一例』所収の小説作品と、まったく同じものが感じられたのだから、その意味では「わかった」とも言えるだろう。

そもそも私は、「作品」を楽しむというよりも、「作品を通して、作家を読む」タイプの読書家であり、だからこそ、私の書く批評的なものの多くは、意図せず「作家論」になってしまう。

私の場合、最終的には、「人間」に興味があるのであって、その意味で「他者」に興味がある。「自分以外のものを全部知りたい。それ通して、自分自身を見出していきたい」というのが私の読書なので、究極のところ、作品自体は「好み」でなくてもいいし、必ずしも「よくできた作品」である必要はない。ただ、その書き手が、深く表現された(類型に堕さない)作品が、私には「面白い=興味深い=美味しい」のである。

だから、川野芽生の「短歌」が、「短歌」としてわからなくても、それはそれで、私にとっては「美味しい」。なぜならば、川野芽生という人自身が、切実な「他者」として「美味しい」からだ。

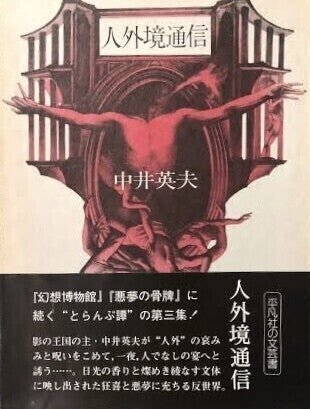

川野芽生の、どのような部分が「美味しい」のか。それは、川野が「この世界」に違和感を感じて生きている、谷崎風に言えば「異端者」であるからだ。あるいは、中井英夫風に言えば「人外」。

そして私は、「異端者」や「人外」が好きである。言い換えれば、「凡庸」であり「その他大勢」でしかない「正統者」や、涼宮ハルヒ風に言えば「ただの人間」には、興味がない。

そんなものは、私に「この世界」の「他者」たる部分を少しも開示してはくれず、その意味で、何の刺激もなければ、退屈極まりないものだからだ。

私は、『探偵小説の墓碑銘』と呼ばれた中井英夫のデビュー作、ミステリ作品『虚無への供物』の大ファンだ。

そして、中井英夫は、自身「詩人・歌人」である以上に、若い頃は『短歌研究』誌の編集者として、多くの優れた歌人を発掘した名伯楽としても知られる人でもある。

だから私も、中井の著作だけに止まらず、中井が世に送り出した歌人たちの作品にも触れた。

寺山修司、中城ふみ子、塚本邦雄、春日井建といった人たちだが、一一正直言ってこちらは、まったくピンと来なかった。つまり、わからなかった。

そもそも、中井英夫の小説なら、その出来不出来がわかるのに、詩歌だとそれがわからないのである。

ということは、私の「読み方」の悪さもさることながら、たぶん本質的なところで、私の感受性は「詩歌」向きではないということなのだろう。実際、私の場合は、詩歌よりも「ドストエフスキー」や「大西巨人」といった人の作品の方が、肌に合っているというのは、間違いのないところのようなのである。

そんなわけで、川野芽生の歌も、到底「わかった」とは言いがたいのだが、それでも、前記の有名歌人たちの作に比べれば、「雰囲気」くらいは掴めたと思う。決して「難解」だという印象はなかったので、そのくらいには「感じ取れていた」ということなのであろう。

なぜ、川野芽生の作品が、比較的わかりやすかったのかと言えば、それは無論、世代的な問題や、同時代性といったこともあるのだろうが、やはりいちばん大きいのは、川野の「異端者」性であり、その「人外」性であろう。

川野芽生が、「この世界」、ましてや「日本の短歌界」において「異端者」であるということは、さほど重要でない。「異端者」認定などというものは、所詮「狭い信仰集団」の中での「党派争いによる」ものでしかないからだし、事実、川野は、この歌集で「第29回歌壇賞」を受賞している。

したがって、「異端」などというものは、時代が変われば「定義」も変わり、利用価値があると認められれば、いくらでも懐柔(怪獣?)を持って「正統」に取り込むこともできる程度のものでしかないのだ。

だが、「人外」ともなると、そういう「村社会」の話ではなく、「この世界」の存在ではない、という決定的な意味だから、「仲間であるとかないとか」いったレベルの話ではない。

しかし、だからこそ、私には川野芽生という存在が面白いし「美味しい」のだ。ドストエフスキーや大西巨人のように「到底まともではない」というところが、最高に魅力的であり、私は、この「世界の裂け目」の奥を知りたいと思わずにはいられないのである。

そう言えば、私が中井英夫の詩作品の中で、ほんのいくつか「普通にわかった」のは、次のような作品であった(ともに、『詩集 眠るひとへの哀歌』より)。

人恋えば

人は嗤いぬ

山羊の趾

もてるをのこの

醜さゆえに

まぎれなき

角(つの)

ふたつあり

道すがらみじめは知りて

歩みゐたりき

そう。中井英夫も「牧神」のごとき「人外」であったし、その点では、川野芽生と同じだと言えるので、このあたりなら、私にだって、ピンと来る。

当歌集に、水原紫苑、石川美南、佐藤弓生の三歌人が「栞文」を寄せていて、水原紫苑のそれは『制度を以って制度に抗う窮極の孤独』、石川美南のは『これは美しさについての本で、闘いの本』、佐藤弓生のは『生き延びるための歌』と、それぞれに題されており、水原と石川は、川野芽生の「反世界」性を強調する一方、佐藤は、それが「止むに止まれずになされるもの」である点に注目して、同情を寄せている。そして、その点において、佐藤の理解の方が、より本質的だと、私は理解した。

無論、水原のいう「制度」とは、男性中心の権威主義的制度としての「結社」や「歌壇」といったものに止まるものではなく、「この世界」が、あらゆる独善的な「制度」に満ちているというのを意味しているのだとしても、そしてそれが石川の言うとおり「美に反するもの=醜い現実という制度」であったとしても、しかし、それへの『闘い』は、やはり「止むに止まれずなされる、抵抗戦」であることの意味を、語り落としてはなるまい。

川野芽生の哀しみは、そんな「地上」に「神の掌が、私を落とした」という、その非情性にこそあるからだ。

○ ○ ○

ちなみに、どうしてだか、その理由はわからないものの、けっこういくつも惹かれた作品があったので、最後に引用して、紹介しておこう。

ねむたさ 眼の奥にいつぱいの金星 あなたは夜道を歩いてよい人 (P37)

ひたむきな小雨のやうなねむたさにはるかなる野の自転車朽つる (P55)

賭博師の用ゐる仕掛け銀貨なり投ぐるたび表ばかり出る月 (P91)

白き片(ピース)ひとつ天より落ちきたり世界はくづれつづくるパズル (P102)

いま、海より拾ひあげたる鉄片とおもへり月のいろ朱くして (P137)

枯れ枝をとほく擲ぐるも 都合のよいひとにならうとするひとばかり (P144)

無性愛者(アセクシャル)のひとはやつぱりつめたい、とあなたもいつか言ふな だありや (前同)

誰か言へりひとは死ののち白鳥に喰はすための臓腑を持つと (P154)

(2022年12月2日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○