- 運営しているクリエイター

2022年6月の記事一覧

ぞうむしくん…がんばらなくていいよ。

【読書記録】【虫エッセイ】

これまでいくつかの記事にも書いたので、すでにお察しの方もいらっしゃるかもしれませんが、私の推し虫はゾウムシです。

さぁ、ご一緒にどうぞ。

そうなんです。

ゾウムシの象のように長いアレは、花の奥にある実や種、枝の中にある組織を食べ、メスが卵を生むために木の実や葉などに産卵孔を開けるための口なのです。

そして、シャクトリムシやナナフシが枝に擬態し、蝶や蛾がギョロ目の

思い出だけを胸に DIE WITH ZERO〈ゼロで死ね 〉

【読書記録】

昨年の今頃、Instagramなどでこの本を見かけた方も多いのではないかと思う。

自己啓発系統の本はほとんど読まないし、DIE WITH ZERO JP様から贈呈のお話を頂いたときは半信半疑…というか完全に怪しんで断る気満々であった。(ごめんなさい①)

夫に「なんかこの本くれるみたいなんだけど」と話すと「あぁ、これね。俺も読んでかなり影響を受けた本。面白いから一回読んでみたら?」

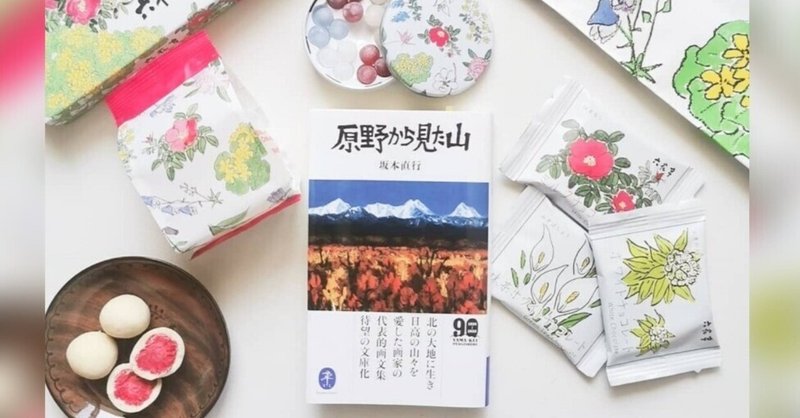

原野を開墾しながら絵を描き続けた画家 坂本直行

【読書記録】

坂本直行をご存知だろうか。

北海道土産としても有名な六花亭のお花の絵、といえばすぐに頭に浮かぶ人も多いのではないかと思う。

この絵を描いたのが、北海道開拓民であり、登山家であり、画家でもある坂本直行。

描いた絵を友人にタダであげてしまう。

家を訪れた人が「この絵はいいねぇ」と持って行ってしまう。

「真夏の太陽に照らし出される山の色彩などは自分の技量では描ききれず、山の形だけ

安部公房の「砂の女」を読む私は「泥地獄に埋まった女」

【読書記録】

あの日、引越したばかりの当時新築だった実家横で遊んでいた5歳の私は、泥地獄のごとき底なし沼に嵌った。

湧き水の多い土地に建てたせいで、基礎工事中からかなり苦労したらしい。

家の周囲の土が、いつもじっとりと湿っていたのを覚えている。

しかし、これくらいの「不自由さ」は仕方がない。

ここは、母が幼い頃に駆けて遊んだ、忘れられない思い出の地なのだから。

その日、母は家で洗濯、私は外遊び

ちょっと、奥さん…書きたい気持ちに火を付ける村上春樹「夜のくもざる」

【創作ときどき読書記録】

「ちょっと、奥さん」

「ねぇ、奥さんってばぁ」

月曜の朝8時15分。

いつものように台所に立ちマサシの弁当を作っていると、どこからか声がした。

それはまるで伸び切ったゴムのように、今にも切れそうな、耳にしつこさの残る声だった。

コンコンコン。

「ここですよぉ、奥さん。ちょっと開けてくださいな。お話…ちょっと交渉したいことがありまして。」

音と声は、冷蔵庫の中段

韓国文学「かけがえのない心」原題「단순한 진심(単純な心)」

【読書記録】

お母さん、聞こえますか?

私はこうして生きています。

幼少期、海外養子縁組に出されたナナは、フランスで役者兼劇作家として暮らす。

そんな彼女に突然、人生を変える2つの知らせが届く。

別れた恋人との間に子どもを妊娠したことと、韓国から来た、自分の人生を追ったドキュメンタリー映画への出演依頼と。

生みの親を知らないナナは、生まれてくる子どものためにも自分が“誰なのか”を見つけようと

センス・オブ・ワンダー

【読書記録】

「これは、君も読んだほうがいい」

生き物や自然に対して似通った「センス」を持つ彼のその一言で手に取った。

本を読むときは、言葉を頭の中で映像化しながら読み進める。

大抵の人がそうしているように。

小説でも、ノンフィクションでも、エッセイでもそれは同じで、映像の解像度が低かったり、ぼんやりしてよく見えない箇所は、輪郭や色、情景がはっきりとするまで何度も何度も読み返す。

本を開く

大江健三郎「死者の奢り」から死と肉体の変化を考える

【読書記録】

文中に何度も出てくる「粘液・粘つく」という表現。

戦争からは遠く離れた世界の物語のようで、実はすぐ背後にまで迫り来るじりじりとした不気味さ。

人間が生きること、そして死ぬことの不条理さを突きつけられた読後には、何とも言えない気重さが残り、終始粘着質なものに纏わり付かれているような気分にさせられた。

「死者の奢り」を読んで、死んだ体が「物」になるときについて考えた。

私がこれまで見

村上春樹「風の歌を聴け」を読み、ふるさとの風を聴いた

【読書記録】

小学校低学年の頃、学校から家に帰るとたいてい一人ぽっちだった。

父は仕事、母はパート、3歳年上の姉は学校。

友達と遊ばない日は、家の近くの草むらや笹薮をかき分けて一人探検ごっこをしていた。

今の私とたいして変わりはないんだけれど。

その日も、一人で裏山に向かった。

裏山と言っても、近所のおじいさんが鎌で刈りとった、人がようやく通れる程度の一本道があるだけの、周囲に熊笹、栗の木、