記事一覧

なぜ写真をとるのか(という間抜けな質問)

なぜ山に登るの か → そこに山があるから。なぜ写真をとるのか → 手にスマホがあるから。

写真、日常的に撮りますよね。特別なことがなくても、おやつを食べたり、音楽を聞いたりするくらいの動機で、誰もが写真を撮っています、スマホで。そこにスマホがあるから撮る。

フィルムからデジカメに移行したとき以上に、電話端末で写真を撮るようになって、写真を撮るという行為が(その機会や回数も)すごく変わったなと

ジュディス・バトラー『アセンブリ:行為遂行性・複数性・政治』

ジュディス・バトラー著/ 佐藤嘉幸、清水知子訳『アセンブリ』(青土社、2018年、税込み2800円+税。原著の出版は2016年)は、バトラーによる集会(アセンブリassembly)論で、バトラーの本では一番新しいものです(たぶん)。

ソフトカバーで読みやすく、バトラーの考えがよくわかる本でお勧めしたいので、noteで記事を書くことにしました。

本稿はそのうちの前編、内容紹介編です。僕の主観は排

全ての生活は旅である/一日一微発見455

閑話休題!

今、リヨン駅のスタバにいてこれを書いている。

きのうの午后にアルルから列車で移動してきて、リヨンについてブション(食堂)に行って、うまいメシとパスティス、ジュラ産のワインをのんでアパートメントへもどって爆睡した。

リヨンには特別の用はなく、アルルからジュネーブへの旅の途上の途中下車。

しかし、リヨン駅前の高層ビルがまさかの宿だった。14階の、それも何とテラスに出れる恐怖の部屋だが、

コンテンツ作りは「取材」が9割

取材がつまらないと、原稿もつまらなくなるたまに「取材がつまらなくても、書くときに面白くできるだろう」と思っている人がいますが、それは難しいことです。

つまらない取材であれば、それなりのコンテンツにしかならない。

残酷な言い方ですが、面白くない文章ができあがったらそれは話の内容自体が面白くなかったということ。よって、取材する側がやるべきことは面白い話が出てくるまで粘って取材を続けることです。

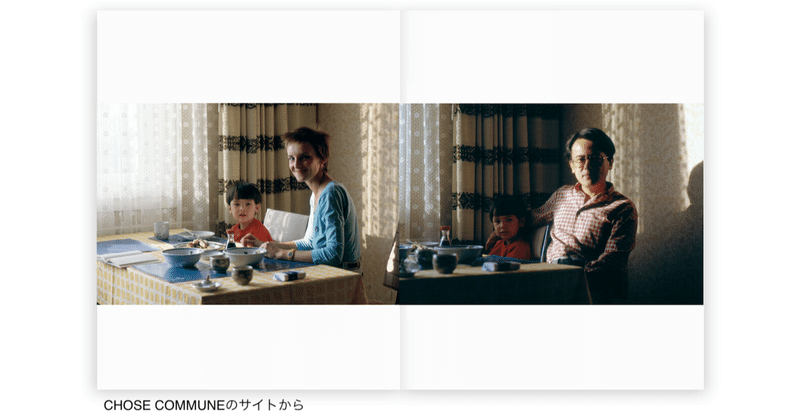

“普通”に潜む偏見 どう減らす コーヒー店営む夫婦の発信から

「男女平等」が叫ばれてから、どれくらいの時が経っただろう。2022年2月、ある夫婦がメディアに対し、一枚の依頼文を発表した。ジェンダーギャップ解消のための文書だ。 二人は何を思い、行動したのか。彼らの経験を通して、身近なところに潜むジェンダーバイアスを見つめる。

店を掲載する際は「妻→夫」の順で名前を紹介してください―――。

メディアにこんな依頼をするのは、京都・大山崎にあるコーヒー焙煎(ばいせ

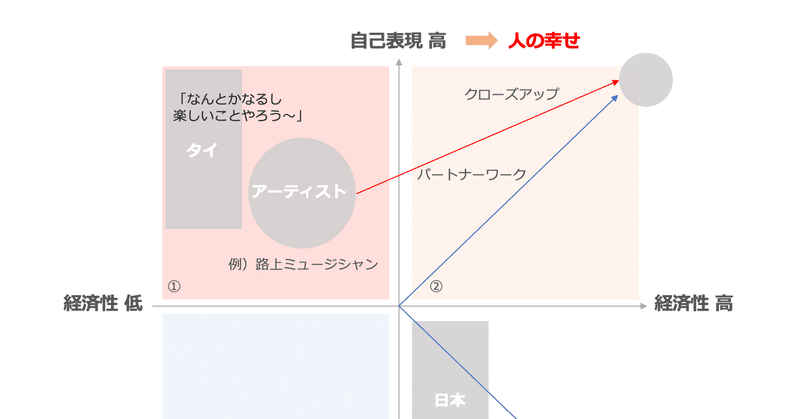

存在意義の見つけ方。「経済性」と「自己表現」のあいだで。

こんにちは!金田謙太です。

最近は自分の存在意義のようなものを考えるようになりました。

”自分はどうして生きているのか、何のために生きているのか。”

そんな問いです。

日常生活の中でまわりを見ていると、”漠然としたモヤモヤ感”を抱えながら生きている意外と大人は多いのではないかなと思い、今回は自分の存在意義を見つけるという少しふわっとしたテーマについて、今の自分なりの考えを書いてみました。

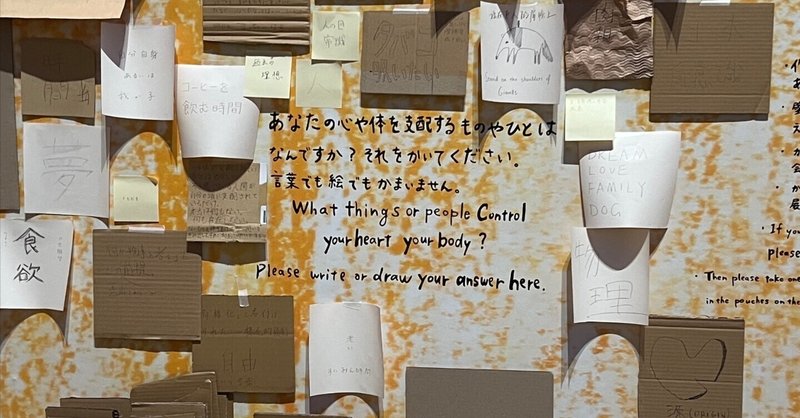

展覧会「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?」は何を自問する?/一日一微発見437

国立西洋美館65年目にして初めての「現代美術」展を見に行く。

最初に感想めいたものを言うならば、よくできたキュレーションであり、しっかりとした見ごたえがある。しかし同時に多くの「現代美術家」をまきこみながらも、あたりまえの自問自答におちいっている展覧会ではないか。

問題設定がどうなのか、という根本的な疑問を感じた。

キュレーションの意図は明解である。

「中世から二十世紀前半までの西洋美術のみを