#読書感想文

索引集:安冨歩先生著作への言及や書評

読者のみなさまへ、サポートのお願いをお呼びかけいたしました。

引き続き、お待ちいたしております。もちろん、当記事を読んでいただいただけでも、感謝しております。

ところで、いま公開している本マガジンのnote記事では、吉成さんと私が安冨先生関連の本を読んだ書評を紹介するかたちで構成されておりますが、ネット上にはほかにもたくさんの方々の書評があります。ただ、現状では、それらを参照するには一つ

第12章 『老子の教え』の書評へコメント

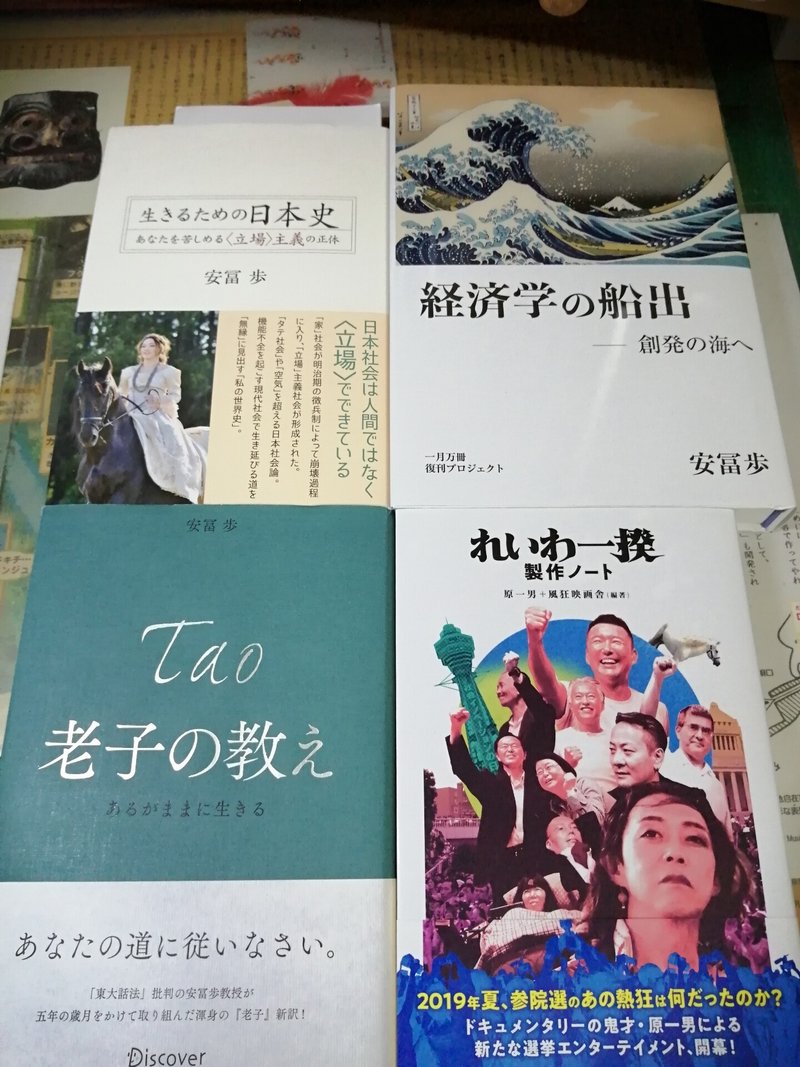

安冨歩『老子の教え あるがままに生きる』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)に対する吉成学人さんの書評へのコメントです。

ご感想を興味深く拝見し、ここ数日、「道」について、考えていました。「道」は言葉にして表すのが難しい概念です。「道」は「存在(Being)」であるという視点が、安冨先生の『老子』解釈の上で一貫した考え方であるということになります。宇宙が誕生する前は「無」でしたから、「存在」と

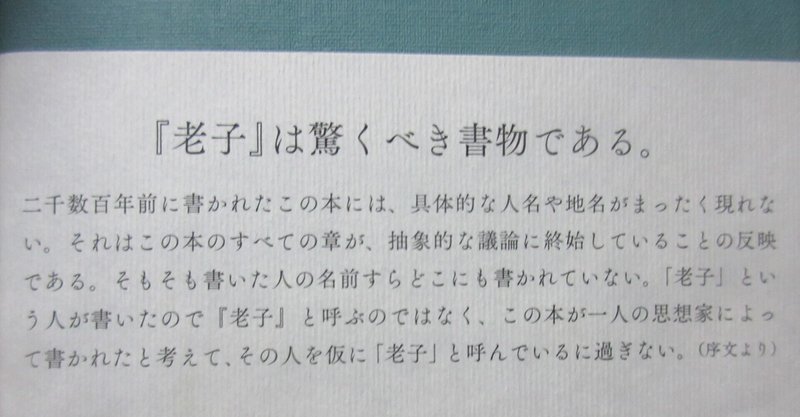

第12章 『老子の教え』

『老子の教え』の書評文

私は該当書籍と『超訳論語』のエッセンシャル版を読み、安富さんが東大で『論語』と『老子』をもとに講義を行った動画を視聴しました。

安富さんが『老子』と『孔子』の間で連続していると考えている概念は「道」(Tao)と述べています。

実は、「道」と云う概念は『論語』と『老子』に限らず、中国の思想の根幹を支える概念でもあります。

安富さんは、『論語』と『老子』に注目さ

第11章 『れいわ一揆 製作ノート』

『れいわ一揆 制作ノート』(皓星社、2020)の書評文

該当書籍は、単に安冨歩さんやれいわ新選組の本とは云えない内容となっています。映画「れいわ一揆」もそうなのですが、非常に入り組んだ構造となっています。本書の前半の頁は、山本太郎さんを除く2019年の参院選に立候補した人たちの生インタビューが掲載されています。読んでいて気づくのは、一人ひとり背負っている背景がまったく異なると云うことです。当然

第10章『「経済学の船出」の書評』へのコメント

安冨歩『経済学の船出——創発の海へ』(一月万冊)に対する吉成学人さんの書評へのコメントです。

『専門分野を持たないで研究する方法』という、2006年公刊の安冨先生の論文があります。

この中に、

とあります。斬新かつ興味深いです。なるほど、一月万冊による『複雑さを生きる』や、『経済学の船出』の復刊は、そういう考えに基づく「プロジェクト」であったか、と思い至りました。

本書『経済学の船出

第10章 『経済学の船出』

『経済学の船出』(一月万冊、2021)の書評文

該当書籍は私が今まで読んだ安冨さんの著作の中で一番、内容が入り組んでいました。他の著作も十分濃く、一章だけで一冊の本が書けるのは相変わらずなのですが、該当書籍はそれが一段と強いと云えます。分量が他の著作と比べて圧倒的に多いので無理もないのですが。一月万冊が特典動画をつけた理由がわかります。該当書籍の実践版が『生きる技法』と『あなたが生きづらいのは

第9章『生きるための日本史』の書評へのコメント

安冨歩『生きるための日本史:あなたを苦しめる〈立場〉主義の正体』(青灯社)に対する吉成学人さんの書評へのコメントです。

安冨先生の『生きるための日本史』から、荘子や本居宣長、あるいは映画等のいろいろな話題につながるとは、私の想像を超えられておいでのものです。安冨先生の本がそうした性格を帯びているからでしょうか・・・。

本書の特徴の一つは、著者本人である安冨先生と、何人かの対話相手の方との

第9章 『生きるための日本史』

『生きるための日本史』(青灯社、2021)の書評文

同書は、安冨さんの集大成であり、同時に思想のエッセンスを詰め込んだ内容となっています。ただ、であるからこそ、中身が詰まっているとも云えます。

同書を理解する上で、参考になるのは「否定神学」だと思います。

「否定神学」とは、古代キリスト教の神学の一つであり、もっとも古いタイプの神学的思考とも云えます。

どう云う論理の構造をしているかと云い

第8章『「言葉が殺される国」で起きている残酷な真実』書評へのコメント

楊逸・劉燕子『「言葉が殺される国」で起きている残酷な真実』(ビジネス社)に対する吉成学人さんの書評へのコメントです。

中国と日本とは、実はそっくり

『「言葉が殺される国」で起きている残酷な真実』には、中国本土で文革時に生まれ育った2人の著者である楊逸さん、劉燕子さんによる生の経験に基づいて、文学という観点から、中国共産党による大陸支配の残酷さが対談で記述されております。安冨先生は、その書評を、

第7章 『「香港バリケード」書評』へのコメント

遠藤誉(著),深尾葉子・安冨歩(共著)『香港バリケード――若者はなぜ立ち上がったのか』(明石書店)に対する吉成学人さんの書評へのコメントです。

下記ブログで、安冨先生は『香港バリケード』の出版経緯を次のように報告しています。

中国での出来事は決して他人ごとではなく、日本にも大いに関係するため、それらをきちんと知り、考えておくことは重要です。しかしながら、吉成さんがご感想で述べられております

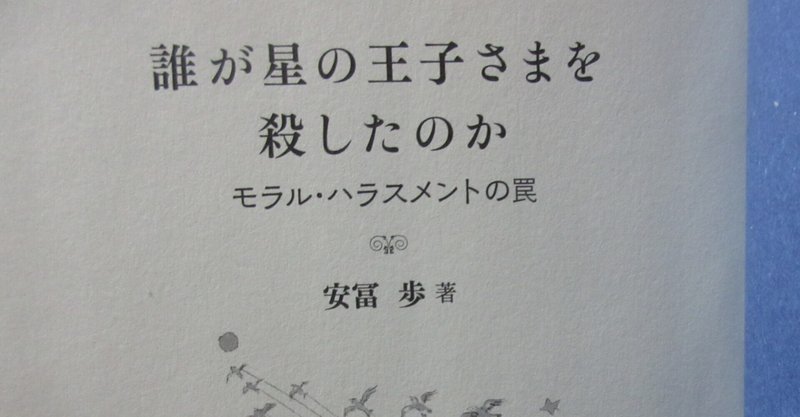

第6章 『「誰が星の王子さまを殺したのか」の書評』へのコメント

安冨歩『誰が星の王子さまを殺したのか――モラル・ハラスメントの罠』(明石書店)に対する吉成学人さんの書評へのコメントです。

『誰が星の王子さまを殺したのか――モラル・ハラスメントの罠』は、安冨先生が、東大な人(『ハラスメントは連鎖する』の共著者など)や、元奥さま、親御さまとのご経験で受けたモラル・ハラスメント、そしてそこからの解脱を経られ、サン=テグジュペリ『星の王子さま』から「モラル・ハラス