#建築家

小沢健二~人類文化最後の輝き~瓦礫と化した時代。

食と同様、人類文化にも「旬」というものがある。

今日は、私たちが過ごした「黄金の1990年代~ミレニアムの時代」の文化貯金から、「時代の旬」の事例を引っ張り出してみたい。

映画ならば、リドリー・スコット監督『ブラック・レイン』(1989年)の時代とのグルーヴは凄かった。

松田優作の遺作となった作品で、この作品での優作は異様なまでの輝きを放っている。

バブル最後の狂騒とワンダーランド大阪、優

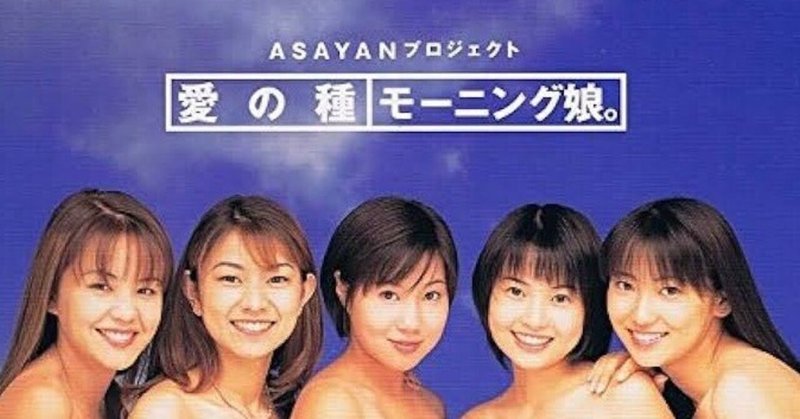

アイドル好き建築家(工学博士)が選ぶライフタイム・ベスト・ライブ20!

ハロプロとキューバと生牡蠣を愛し、 チワワとニルヴァーナと上原ひろみがキライな建築家が体験したベスト・ライブです。

1位; ZAPP ft. ロジャー@渋谷クアトロ

2位: マイルス・デイビス@NYインディゴブルース

3位: モーニング娘。'16@ナルチカ愛媛松山

4位: ローリング・ストーンズ@武道館

5位: ザ・フー@武道館

6位: チャック・ブラウン&ソウルサーチャーズ@西麻布イ

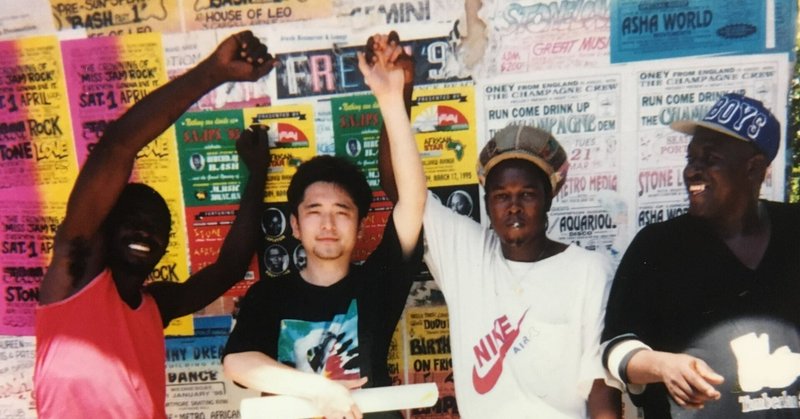

【レゲエとマシンガン】 ジャマイカ~死闘編。

1990年代半ば、ダンスホール・レゲエ全盛期のジャマイカはキングストンに行った。

※「ジャマイカ1~ロックステディ編~」:https://editor.note.com/notes/n6c33168af870/edit/

カメラマンの友人と二人でジャマイカに行く前、情報収集のためにレゲエ専門誌『Rddim』を発行するオーバーヒート社を訪れた。

友人がコネクションを持っていたからである。

「と

レゲエとファシズム 。 「戦争の仕組み編」

※以下のテキストは、SNS上に実際に掲載されていたモノです(たまたまネットで見つけた赤の他人です)。

さて、「この人」は、プロフィールを見る限り、基本的には「戦争反対」のクラスターに所属している人のようで、いわゆる「リベラル」に分類される方のようで、ミュージシャンでもあるようでした。

まずはこの人のテキストを御拝読頂きたい。

「国民全員が極力同じ方向を向いて動かない限り、この難局は乗り切れな

【アイドル新歴史学】 ガールズ・トリオ史序説。

「ガールズ・トリオ」というフォーマットにおける最高峰のひとつは、

言うまでもなく「ダイアナ・ロス&シュープリーム」である。

そして「裏」の最高峰は「マーサ&ザ・ヴァンデラス」である。

さらに歴史を遡れば、

「ハミルトン・シスターズ・アンド・フォーディス(後にスリー・X・シスターズと改名)」が1920年代に登場し、

その後「ボスウェル・シスターズ」や「アンドリュー・シスターズ」が1930年代から

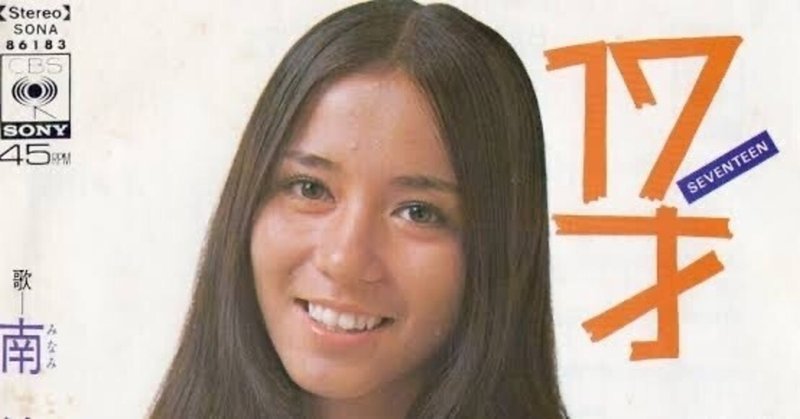

【アイドル新歴史学】 ①アイドルの誕生。

一般的に、日本における「アイドル」の始祖は南沙織と言われている。

大阪で万博が開かれた年、彼女はアメリカの占領下の沖縄の地からパスポートを片手に「日本」へやって来た。

「アイドルの始祖」が「外地」から渡来してきていることは大変興味深い。

仏教伝来〜「和様化」の再現なのである。

彼女のデビュー曲の作曲はもちろん「天才DJ」筒美京平。

筒美京平は、外来文化としての洋楽を「和様化(リミックス)」する

【アイドル新歴史学】 ②アイドル・ルネサンス。

1970年代に音楽雑誌『ミュージックマガジン』誌上で「日本語ロック論争」というものが勃発した。

簡単に言えば「ロックは英語で歌われるべきか、あるいは日本語で歌ってもロックになるのか?」というテーマであった。

現在の「日本のロック」と呼ばれるものは、かの時代の「論争」を経て確立していったものなのである。

「ロック」という外来文化に対して「元の形式を崩さない」のか、

あるいは「和様化して取り込む」

【アイドル新歴史学】 ③第二次アイドル・ルネサンス。

1980年代前半~半ばに起こった「第一次アイドル・ルネサンス」とは、

1970年代初頭から1970年代半ばにかけて興隆した南沙織、天地真理、浅田美代子の「古典」に対して、

1980年代初頭から1980年代半ばに、松田聖子を筆頭に、中森明菜、小泉今日子、早見優、石川秀美、堀ちえみ、松本伊代から菊地桃子まで、百花繚乱のアイドル再興の時代が到来した時代を指す。

そしてその後、1990年代半ばから200

ある日突然、ザ・ビートルズについて考えてみた。「ロックとリアル・ファイト」

ザ・ビートルズ。

勿論キライでは無いが、ザ・フーやローリング・ストーンズほどには私の心に響いてこない。

ノスタルジーは確かに感じるのだが、、、。

何故だろうか?

突然、考えてみた。

恐らくその理由は、

1966年を最後にライブ活動を止めたことにある、

という仮説に至った。

初期の楽曲におけるツンのめる様なガレージ・パンキッシュなドライブ感は今でも心沸き立つ。

さて、ここからもう一段鍛え上