- 運営しているクリエイター

#コミュニケーション

忙しい相手もすぐ読んでくれる! 誰でも「好印象な文章」を書くコツ

こんにちは!

突然ですが、質問です。

「読みやすい文章」って、どんな文章だと思いますか?

ぼくは、これまでの編集経験からこう定義しています。

「見た目がいい文章」

メール、チャット、資料……言いたいことを漏れなく伝えるには、一瞬で意味が理解できる、相手にストレスをかけない文章を書くスキルが必要です。

そこでポイントとなるのが「文章の見た目」です。

「見た目のいい文章」は、パッと見ただけ

取材で面白い話を引きだす質問の仕方

ぼくが初めて取材をしたのは、大学生のとき。いろんな社長に取材するインターンを始めたんです。

そのとき先輩から「要約するといいよ」とアドバイスをもらいました。要約すると、話し手が「あ、わかってくれてるんだな」と安心できて、どんどん話してくれるようになるからとのことでした。

それ以来、いままで取材中は要約することを意識してきました。それのおかげかは分からないですが、たしかにみなさんいろんな話をして

なぜ、コンビニで売っているものは答えられるのに、「売っていないもの」は答えにくいのか

人には、簡単に答えられる質問と、答えにくい質問があります。

就活や仕事で「答えにくい質問」に出会った時は、真正面からぶつかるだけでなく、自分なりに質問を再定義する力が必要です。

では、どうすれば答えにくい質問を、答えやすい質問に再定義できるのか。

今日は、就活や仕事で成果を出すための「課題の再定義」について書いてみたいと思います。

大きな質問を、答えやすい質問に変える先日、会社の後輩が実施

広告の企画書は、「好き」と「知られていない」のギャップの設定が大事

広告論の授業で100本以上の企画書を採点する中で、優秀な企画書の共通点が見えてきました。

それは、「この商品にはこんな良いところがあるのに、伝わっていないのはもったいない!」というギャップの提示があることです。

今日は、広告コミュニケーションの企画を考える上で大事な、「魅力と現実のギャップ」の作り方について書きたいと思います。

また、学生は好きな題材を選べますが、社会人は選べません。どうした

分節を超えて感じる感性 〜ダイアログ・イン・ザ・ダークで改めて感じた「Object的視覚」偏重の弊害

お疲れさまです。uni'que若宮です。

今日は非視覚的な感性がこれからもっと求められてくるのではないか、という話を書きたいと思います。

視覚偏重のObject的認識現代人の生活・とくにビジネスの場では「視覚偏重」が強まっている気がします。

よく、講演などの時に下のスライドを出すのですが、

オフィスでは「音を出してはいけない」「においを出してはいけない」「食べ物を食べてはいけない」「動き回

興味ない人を引き込むための、「主語を小さくする」話し方

会議やプレゼンテーションで一番大切なのは、相手を引き込むこと。

でも、相手が聞きたがっている場合は良いのですが、興味が無かったり、面倒だな…と思われている場合、相手を自分の話に引き込むのは難しいですよね。

私が一番難しいなと感じているのは、非常勤講師として教壇に立っている大学の授業です。大学生は、興味があって授業を取る人もいますが、単位のためにしかたなく取っているような人もいます。

そして、

相手の質問にパッと答えられなかった私が見つけた、4つの解決策

先日、ある若手から「岡田さんはなんでクライアントからの問いかけにパッと答えられるんですか」と聞かれました。

言われてみれば確かに、私の仕事のほとんどは誰かとの「会話」です。例えば、クライアントとのディスカッション、ワークショップの司会進行、部下との1on1などなど。

そのような場面では、何かを質問された時に「うーん・・・」と黙り込んでしまうと、相手に不安を与えてしまいます。

もちろん、私もす

SNSで心がけたい「暴力とのディスタンス」と「引力」時代のコミュニケーション

お疲れさまです。uni'que若宮です。

今日はSNSで心がけていることについて書きたいと思います。

SNSでは日々大小様々な炎上や分断が起こっています。僕もときどき、そうした事に巻き込まれることがあります。

SNSでの言葉の暴力上記のツイートにあるように、このところとくにSNSで心がけていることとして、「暴力から距離を取る」というのがあります。

具体的にいうと、

・自ら粗暴な物言いをし

部下とは、あなたの「下」にいる人ではない

上司であるあなたが、本当にしなければならないこと部下を持つとは、その部下の仕事についての責任も持つということ。管理職の仕事に専念できるとは限らず、上司となる人の負担は増えることが多いでしょう。そんな中で、なんとか部下を指導しようとするものの、なかなか部下に響かない、仕事の成果にもつながらない、などということもあるのではないでしょうか。

上司として、部下から慕われたい、仕事も上手にこなしたい……。

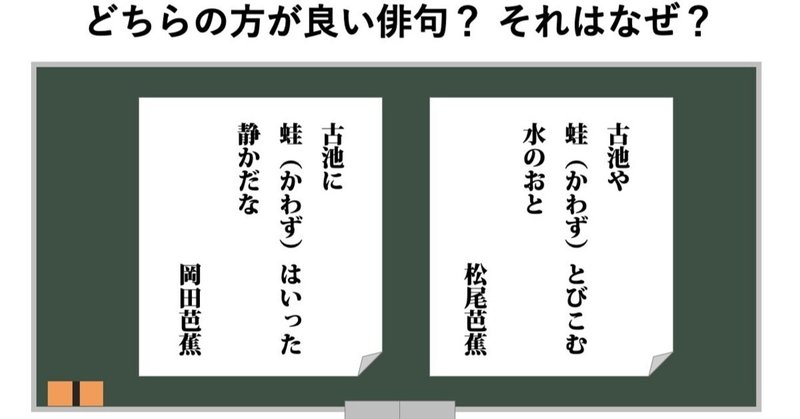

小学生に教えてもらった「伝え方」のヒント

大学時代の専攻は教育で、卒論のテーマは「幼稚園の研究」でした。今でも教えることにとても興味があります。

ところで、文部科学省が雇用対策の一環として、企業向けに学校の求人を紹介する専用サイトを開設したそうです。

他にも、民間企業でも、小中高の学校教育に特化した人材仲介サービス「複業先生」というものがあるとか。

今後、学校の授業で普通のビジネスパーソンが「会社員先生」として教壇に立つということが