2022年8月の記事一覧

■【より道‐96】戦乱の世に至るまでの日本史_時代を超えた因果応報「嫡子断続」

■四代将軍と五代将軍

第三代将軍・足利義満(よしみつ)は、有力大名であった土岐氏、山名氏、そして南朝勢力を衰退させることで南北朝合一を果たしました。その後、「応永の乱」で西国の有力大名・大内氏まで弱体化させると、足利義満(よしみつ)は自身に「太上天皇」の尊号が贈られないかと、朝廷に対して働きかけを行ったそうです。現代でいうと、明仁上皇と同じ位ですね。

1408年(応永十五年)足利義満(よしみつ

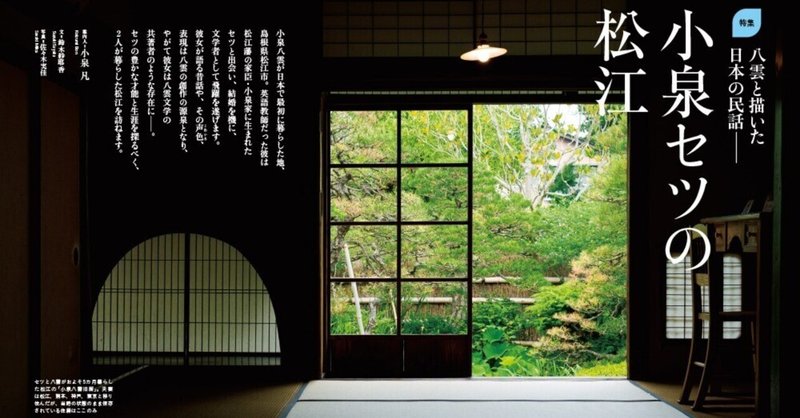

小泉八雲とセツが描いた日本の民話(島根・松江)

第1章 小泉セツの生き方に触れる武家屋敷が軒を連ねる松江の塩見縄手には、セツと八雲が暮らした家、2人の貴重な展示品が並ぶ館があります。セツとはどんな人だったのでしょうか。

鬱蒼とした森の中、薄紙で作った舟に硬貨を一枚載せ、鏡のように澄み切った池の水面に、静かに浮かべる。若き小泉セツと2人の女友達は、その舟の様子をじっと見守っていた。池に浮かべた舟が早く沈めば早く縁に恵まれる。近くで沈めば近くに

素敵なプロジェクトと悲惨なプロジェクトとチェリーパイ(2/3)

㊃金物またの名を震洋と呼ばれるそれは、大戦末期に日本海軍が開発した特攻兵器です。

ベニヤ板で作られた小型のモーターボートで、トラックのガソリンエンジンで動きます。

震洋の舳先には250kgの爆薬が積まれており、敵の艦船に体当たりするのです。

自動車のエンジンとは言え、当時の日本の技術で作られたエンジンは性能も低く、燃料も質の悪いガソリンしか用意できなかったため、予定速度が40km/hぐらいのとこ

北条政子の大切なもの

今回の「鎌倉殿…」ではとうとう「比企能員の変」が起こり、比企一族が滅亡に追い込まれました。

観ていると、ふと違う角度から突き詰めて妄想してしまい、考察した事をまとめてみたいと思います。

比企能員を演じた佐藤二郎さんの演技が上手くて、あまりの憎たらしさに、思わず「殺ってやれ~」と北条の見方になってしまうほどでした。

しかし、そもそも、これは北条氏編纂の「吾妻鏡」を基本にしたストーリー仕立てで、

■【より道‐93】戦乱の世に至るまでの日本史_義満の謀事「明徳の乱」

以前の記事でも触れましたが、六分の一殿と呼ばれた山名一族が衰退した「明徳の乱」について、再度、記しておこうと思います。それは、ご先祖様の情報をネットで検索していると以下の文章をみつたことがキッカケです。

他にも伯耆国長氏を調べると以下のような文章を発見しました。

断片的な情報ですが、奉公衆ということは、征夷大将軍・足利義満の直属軍だったということになります。すると、我々のご先祖様は、「明徳の乱

梶原景時はなぜ戦ったのか

前回の「鎌倉殿…」では首桶が並ぶシーンから始まってカットされてしまった「梶原景時の変」。

私としてはもう少し丁寧に描いて欲しかったと、残念に思ってしまいました。

今回演じた中村獅童さんの景時は、それまでの印象を変えてしまうほどの紳士ぶりで、頼朝への忠誠心に溢れた名士ぶりだったのに、さぞかし潔い散り方をするだろうと、内心では楽しみにしていたからです。

始まった当初は景時の最期のシーンを楽しみに