ジャン=リュック・ゴダール監督 『男性・女性』 : ゴダールという「解けない謎」

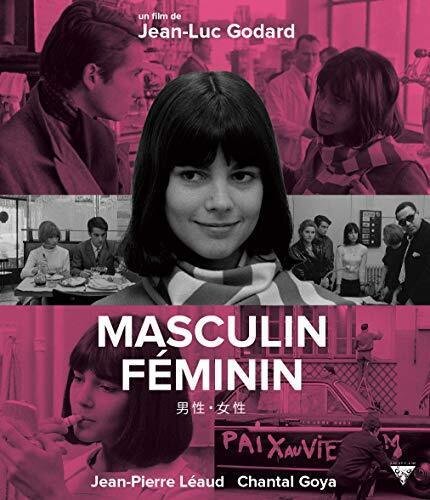

映画評:ジャン=リュック・ゴダール監督『男性・女性』(1966年、フランス・スウェーデン合作映画)

ゴダールが、初期の作風から、「ベトナム反戦運動」などに連帯していく中期の「左翼転回」へと向かう、その起点となる作品だと言われているのが本作で、大雑把に言えば、たしかにその通りだ。

だが、そうだと言い切れないのは、ゴダールの作風というのは、最初から振れ幅が大きく、「初期の作風はこうだ」と簡単に言ってしまえるほど、単純でもなければ、わかりやすくもないものだからである。

だから、まず初期作品が含む、特徴的な要素を挙げておくと、初期作品はさすがにゴダールの若さを反映して「青春期特有のロマンティシズム(の残滓)」が感じられる。

それが、恋人となり結婚もし、やがて破局へと向かう、ゴダール最大のミューズであるアンナ・カリーナとの出会いに支えられて、最大限に開花したのが、この時期だと言えるだろう。つまり、初期のゴダールには、幸福なロマンティシズムの時期と、まもなく訪れる傷心のロマンティシズムの時期が、ごく短期間に凝縮されたかたちで詰まっている。

しかも、その間を縫うようにして、ゴダールらしい「突き放したような社会批評性」が、その「青春期ロマンティシズム」とは対照的に、と言うよりは、まるで別人の作品のように現れる。

だからこのあたりで、ゴダールをよく知らない者は混乱してしまうのだ。「これが、同一人物による作品なのか?」そして「同一人物だとしても、同時期の作品だというのか?」。一一そんな具合にだ。

だから、本作『男性・女性』が、ゴダール中期への「左翼転回」の起点をなす、まだ「初期」に属する作品だというのは、この作品には、初めて「左翼活動をする若者」の姿が描かれているという、わかりやすく具体的な要素が含まれているからなのだが、その一方、全体的には、アンナ・カリーナを失った(離婚した)傷心と「女性不信」的なものが色濃く漂っており、その点ではまだまだ「初期」的なのである。「左翼の学生たち」を描いていても、「今時の若者たち」に対する「突き放した描写」は、やはりゴダール本来のものなのだ。

だから、本作は「初期作風」から、ハッキリと「左翼転回」した「中期」の『ジャン=ピエール・ゴランらと「ジガ・ヴェルトフ集団」を結成。匿名性のもとに映画の集団製作』(Wiki)に関わった時期への、個人としての「助走」的な作風であり、その意味において、「初期」に属する作品と言えるのである。

なお、ゴダールの監督デビュー作である『勝手にしやがれ』から、最初の「ジガ・ヴェルトフ集団」名義作品『あたりまえの映画』までを一望してみると、次のようになる。

『勝手にしやがれ』(1960年)

『小さな兵隊』(1960年完成、1963年公開)

『女は女である』 (1961年)

『女と男のいる舗道』(1962年)

『カラビニエ』(1963年)

『軽蔑』(1963年)

『はなればなれに』(1964年)

『恋人のいる時間』(1964年)

『アルファヴィル』(1965年)

『気狂いピエロ』 (1965年)

『男性・女性』 (1966年) ※ 本作

『メイド・イン・USA』(1966年)

『彼女について私が知っている二、三の事柄』(1967年)

『中国女』(1967年)

『ウイークエンド』 (1967年)

『たのしい知識』 (1968年完成、1969年公開)

『ワン・アメリカン・ムービー』 (1968年製作、1972年公開)※ ドキュメンタリー。D・A・ペネベイカーと共同監督

『ワン・プラス・ワン』(1968年)※ ドキュメンタリー

『あたりまえの映画』(1968年) ※ ジガ・ヴェルトフ集団名義

(Wikipedia「ジャン=リュック・ゴダール」)

映画評論家の山田宏一が、その著書『ゴダール、わがアンナ・カリーナ時代』で書いているように、本作『男性・女性』の前年には、あの独特なロマンティシズム漂う、美しい作品『気狂いピエロ』が撮られているのだから、本作とのその落差は驚くべきもので、とても同時期の作品とは思えない。

だが、それを言うなら、いくら早撮りのゴダールで作品点数が多いとは言っても、監督デビュー作から、個人名を捨てて「ジガ・ヴェルトフ集団名義」で撮るようになるまでは、たったの8年間しかないのである。

たしかに、若者にとっての8年は長いのかもしれないが、ゴダールの場合、30歳での監督デビューであり、それからの8年間でこれだけ変わるというのは、やはり尋常なことではなかろう。

つまり、ゴダールの場合は、時間の経過とともに「徐々に変化した」というのではなく、そのデビュー時にはすでにやりたいことが色々あって、実際にも、そのやりたいことを色々やり、また、それを出来るほどの才能の大きさがあったからこそ、後から見れば、とうてい同時期の作品とは思えないような多彩な作品が撮れたのではないか。

まただからこそ、自然に変わっていくのではなく、その強固な意志を持って、主体的に変わっていった、ということなのではないだろうか。いずれにしろ、一一こんな人は、めったにいないのだ。

本作『男性・女性』の「ストーリー」を、「映画.com」の当該ページからから紹介しておこう(なお、改行と空行を加え、内容等も補足した)。

『二十一歳の青年ポール(ジャン=ピエール・レオ)は、喫茶店でマドレーヌ(シャンタル・ゴヤ)と知りあった。雑誌社で働いている彼女は歌手志望でデビュー盤の録音で忙しい。ポールの友人ロベールは労働運動の活動家で署名運動に熱中している。

ポールとマドレーヌは話し合った。遊びのこと、就職のこと、給料のことなど。そして(※ マドレーヌから「私と寝たい?」と尋ねられ)ポールは“僕は君と寝れたらうれしいな”と言う。(※ また、マドレーヌから唐突に「世界の中心はなんだと思う?」と尋ねられて、ナイーブに)世界の中心は愛だというポールに、マドレーヌは自分自身だといった。

大統領選挙をひかえたパリの街。ポールはロベールとビラを貼って歩く。マドレーヌとの仲も進み、彼女の友人エリザベート、カトリーヌとも知り合った。カトリーヌには未来の(※ 左翼)闘士のおもかげがある。マドレーヌのデビュー盤はまもなく出る。ポールが愛してくれるなら、寝てもいい--マドレーヌは考えた。

五分間ですむ話だと、ポールは喫茶店でマドレーヌをひきとめ求婚した。だが彼女は初の録音で気ぜわしく“今はだめ、時間がないの”と断るのだった。録音が終って和解した二人。

(※ カトリーヌが帰った後)ポールが一人になったとき、(※ ポールに、見知らぬ)少女が声をかけた。一万五千だせば、胸を見せるという(※ と言うので、ポールは「馬鹿にするな」と腹を立てて少女を追い払う)。その後、遊技場でポールと口論した青年は取り出したナイフを自分の腹につきたてた。

(※ 稼ぎがなく、家賃滞納で)下宿を追い出されたポール。彼はエリザベートの家に同居し、ベッドがないので同じく同居しているマドレーヌと三人で寝る。

世論調査研究所の仕事をしているポールは「マドモアゼル十九歳」の女性にインタビューした。彼女は恋についてはよく語ったが、社会主義については何も知らず、今どこで戦争をしているのか、という問いに、探せばわかるが興味はないと答えた。街頭でポールからマッチをかりた青年はベトナム戦争に抗議して焼身自殺をはかった。

そのポールが死んだ。自殺とは考えられない--とカトリーヌは語る。』

この「ストーリー」紹介文だけを読めば、なんとなく「すれ違いの青春恋愛物語」という印象を受けるかもしれないが、映画本編から受ける印象は、まったく違う。

映画本編は、まるでドキュメンタリー映画のように、「若者たち」の様子を客観的に撮しているだけであって、「ドラマ」に仕立てようとする気はまったくなさそうなのだ。だから、本作を見ている最中は、物語の展開がさっぱり頭に入ってこない。

要は「内面の葛藤」みたいなものが、まったく描かれず説明されず、ただ、後から考えれば「そういうことだったのか」とわかるような「事実」としての「彼らの言動」が、客観的に撮られているだけなのだ。

つまり本作は、30代も半ばに差し掛かったゴダールが、ひと回りも年下の「今どきの若者たち」を、共感もなければ反発もなく、ただ「ありのままに」描こうとした作品なのだろう。

だから、「ドラマ」にはならないし、当たり前の「ドラマ映画」を期待してしまうと、まったく期待外れに終わってしまう。『気狂いピエロ』や『軽蔑』といった「比較的まともにロマンティックな作品」を期待すると、完全に肩透かしを食らってしまうのだ。

したがって、「映画.com」のカスタマー評価の点数も極めて低い。

本作に「当たり前のドラマ」を期待すれば、そうなるのは当然で、私がゴダールを初めて見た際も、ゴダールの中では、最もドラマティックな作品の部類に入る『勝手にしやがれ』や『気狂いピエロ』でさえ「なんだこれ? 何がしたいの?」となったのだから、ゴダールのことをよく知らない者が本作『男性・女性』を見たなら、なおさら「なんだこれは!」と腹を立てても、それは致し方のないところなのである。

なにしろ、作り手であるゴダールの目指すものと、観客の求めたもの(共感的な娯楽性)とは、真逆に等しいものなのだから。

ゴダールには、本作を「エンタメ映画」にする気など、さらさらなかった。ただ、「今どきの若者」像を、ドラマ仕立てにするための「解釈」を加えることなく、可能なかぎり客観的に描いて見せようとしたのであろう。言うなれば本作は、フイクションの形式ではあれ、「同時代文化の研究記録映画」なのだ。

またそれにしては、やはり「美しい映画」でもある。

撮影監督が、いつもの名匠ラウール・クタールではなく、クタールほど「美しくはない」としても、やはり、その「頑ななまでに硬質な絵」は、当たり前のドキュメンタリー映画のようなガサツなものではなく、「劇映画」としての美しさを十分に持っている。だからこそ私たちは、一一混乱してしまうのだろう。

本作を見て、ゴダールの「わかりにくさ」というのを、またあらためて考えてみたのだが、やっぱり彼の場合は、才能が豊かすぎて、鑑賞者であるこちらが、焦点を絞りにくいということが大きいのではないだろうか。

例えば、本作だって、「今どきの若者」を撮るのに、もっと当たり前に「ゴダールなりの若者解釈」を、そこに示すものなのであれば、ドラマにもなるし、わかりやすくもあれば、楽しめもしただろう。

「今どきの若者」を「肯定するか、批判否定するかした」なら、その視点において、ドラマは駆動したはずなのだが、ゴダールは、そんな「通俗的」な作り方には、まったく興味がなかったのであろうと思われる。「私個人の見解など、どうでもいい」と。

つまり、彼の場合、傑作と呼ばれる、比較的わかりやすく「ロマンティックで美しい作品」というのは、商業的要請に応じて「仕方なく作った作品」なのではないか。仕方なく「彼自身を曝け出した」作品なのではないか。

言い換えれば、ゴダールは「世間に妥協」して作れば「傑作」と言われる作品が撮れてしまい、本当に自分のやりたいことをやれば、それは「何がやりたいのか、さっぱりわからない作品」になってしまう、ということなのではないだろうか。

彼の、ストイックさ、反自堕落さが、そうした結果を生んでしまったのではないだろうか。

だから、晩年の彼が、どんどんとストイックに実験映画的な方向に進んでいったのも、ごく自然な成り行きであって、決して「敗走」でも「転落」でもなかったのではないかと、そんなふうにも思えるように、私の方が変えられてきてしまった。

やはり私は、作品そのものよりも、その作品の奥にいる作者にこそ興味があり、その作者の「厚み・奥行き」に惹かれるのだろう。

もちろん当たり前にわかりやすく美しい人は好きだが、しかし、男性であろうと女性であろうと、わかりやすぎる人は、やはりつまらない。

私が惹かれるのは、理解しきれない「謎」の深みを抱えた人なのだと、本作は、あらためて私に、そのことを再確認させてくれた。

本作は、本当の意味では、何がやりたいのか、それがさっぱり理解できない作品なのだ。だからこそ、面白いのである。

言い換えれば、いくら作中で『マルクスとコカコーラの子どもたち』(※ コカコーラは、アメリカ的消費文化の象徴)とか、そんな若者たちに関する『15の明白な真実』いった言葉が示され、事実そうしたものとしての「今どきの若者」たちを描いた作品だとか、そのまま撮ろうとした作品だなどと説明されても、そんな説明では、「なぜ、ゴダールは、そのようなものを撮りたいと思ったのか?」という「謎」そのものについては、なんの説明にもなっていないのである。

そして、こうした疑問を持たない者は、たぶんジャン=リュック・ゴダールの良き鑑賞者ではないのだ。

なぜなら、彼がこちらに投げてよこした手袋が、まったく見えていないということだからである。

(2025年1月3日)

○ ○ ○

● ● ●

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○