椎名麟三 『神の道化師 ・ 媒酌人』 : 「ユーモア」ではなく 〈嘲笑〉

書評:椎名麟三『神の道化師・媒酌人』(講談社文芸文庫)

椎名麟三の2冊目である。

最初に読んだ『深夜の酒宴・美しい女』(講談社文芸文庫)で、椎名麟三という作家について、私の感じたところをある程度詳しく論じたので、ここでは、2冊目となる本書を読んで、評価の変化したところがあったのか無かったのか、変化したところがあったのであれば、それはどのような点か、ということについてだけを語りたいと思う。

はっきり言えば、私の前回の評価は、基本的に誤っていなかったばかりか、むしろ、まだまだ「甘かった」というのが、今の実感である。

だから、この小説家については、もう長々と詳しく論じる価値もない、という評価に至っているのだが、それでも書いておかなくてはならないことがある。一一それは、解説者・井口時男の「罪悪」だ。

○ ○ ○

本書に関するAmazonカスタマーレビューは、本書(講談社文芸文庫)版が2005年の刊行であるにもかかわらず、現時点においては、レビューを伴うたった一つの評価が寄せられているだけで、端的に「読まれていない」というのがよくわかる(あるいは、読んでも、わざわざ評価を寄せる気にならなかった人が多かったか)。

そのたった一つの評価でありレビューというのが、レビュアー「ペガサス」氏による「傑作選!キリスト教とユーモア」と題された、次のようなレビューだ。

『 ペガサス(5つ星のうち5.0)

傑作選!キリスト教とユーモア

2021年2月16日

傑作である。あわせて6つの短編が収められているが、悲哀の中にユーモアがあふれている。おそらく、椎名麟三は、その魂の深い部分で、人間を愛していたのだろう。悲惨な運命を背負っていたり、醜かったりする登場人物一人ひとりに、あたたかな眼差しが注がれている。

井口時男氏の巻末解説によると、本書は椎名がキリスト教に「回心」した後の作品を集めたものとのこと。裏表紙に書かれた「神の道化師」についての埴谷雄高評からも、キリスト教との関わりが垣間見える。

キリスト教を描いた作家として、遠藤周作が有名で、遠藤はいまでも読まれる作家である。それに対して、椎名麟三は本書も含め軒並み絶版。しかし、椎名も遠藤に劣らぬ優れた作家で、キリスト教への理解も深いように感じた。

各出版社様、忘れられた作家椎名麟三に、今一度光をあててくださらないだろうか。』

端的に言って、無内容なレビューである。

要は、「マイナーな純文学作家を読んでおり、その魅力を理解している私は、非凡な文学読者だよ」と言いたいだけの内容なのだ。しかも、口ほどの「読解能力」を、このレビューにおいて、示し得ていない。

『悲哀の中にユーモアがあふれている。おそらく、椎名麟三は、その魂の深い部分で、人間を愛していたのだろう。悲惨な運命を背負っていたり、醜かったりする登場人物一人ひとりに、あたたかな眼差しが注がれている。』

こんな中身のない「お涙頂戴」的な感想など、読んでいなくても書ける程度の「紋切り型」でしかない。

こんなもので、「それらしい」ものが書けているつもりなのだろうから、よほどおめでたいとしか思えない。

キリスト教についても、ご当人は何も知らず、これも「紋切り型」に(その認識もなく、カトリックの)遠藤周作を持ち出したり、カバー背部に刷られた「内容紹介文」の中に引用された、「無神論者」である埴谷雄高による、

『ペテロのイエスを否認を思い出させる短編の傑作』

という短文を、思わせぶりに紹介して、埴谷雄高の「権威」を利用したり、というだけ。

思うに、「ペガサス」氏は、キリスト教については、本書「解説」で井口時男が紹介している以上のこと知らないのではないか。無論、埴谷の言う「ペテロの否認」についても知らないだろう。

要は、このレビューは、単なる「知ったかぶり」を一歩も出ない、まったく無内容なものだということである。

椎名麟三を高く評価しているらしい井口時男の言うことを「鵜呑み」にしているということなのかもしれないが、結局は、氏も「自分の目と頭で読むことのできない読者」の一人だ、ということだ。

さて、アマチュアレビュアーのレビューを、なんでここまでクソミソに貶すのかといえば、「読めてないのに、読めたふり」で満足しているという点では、解説者である文芸評論家の井口時男も、まったく同じことだからである。

○ ○ ○

本書には、椎名麟三がキリスト教の洗礼を受けた後の作品、言うなれば「後期」の短編6篇が収められている(「媒酌人」は、中編と呼んでもいい)。収録作は、次のとおりだ。

(1)ある不幸な報告書

(2)紙撚りの紐

(3)神の道化師

(4)門のある家

(5)媒酌人

(6)カラチの女

これらの作品に共通するのは、作者自身の投影された「主人公や語り手」を含めた、ほぼすべての登場人物が「愚か」だ、ということであろう。

そして、これらの作品が、どのように書かれているのかというと、特に「媒酌人」などが典型的だけれども、要は「愚かな人たちの中で、右往左往している私もまた愚かであり、結局、人間とはそういうものなのだ」というようなことだと言えよう。

こうした「人間の描き方」について、解説者である井口時男は、これを「肯定的」にとらえて、それを「ユーモア」だと表現している。

ただし、この「ユーモア」は、一般に考えられている「可笑しみ」みたいなもののことではない。もっと、対象を突き放した「視点」から生まれるもののことを言っている。

『 フロイトはユーモアというものを、大人が子供に対する態度になぞらえている。子供にとって重大な利害や苦しみも、ほんとうはたいした問題でないことを大人が知っている。そこで大人が、おびえている子供に、「たいしたことではないよ」と微笑しながら教えてやる。そのとき、子供の緊張はほどけ、こわばりはゆるめられる。その快感がユーモアの快感だというのである。(なお、念のために言え添えるが、「こわばり」とか「ゆるめる」とかは椎名麟三用語である。)』

(P228、「解説」より)

この説明だと、ここで使われている意味での「ユーモア」とは、何やら「素晴らしいもの」のように聞こえるだろう。

だが、そんな簡単な話ではない。

作者である椎名麟三が、これらの作品に、こうした「ユーモア」を意識的に込めているというのは、「解説」の中に引用されている椎名の「ユーモア」論にも明らかなのだが、実際のところ、その「ユーモア」とは、自身を「神の高みに置いて、当たり前の人間を、見下ろした時」のそれ、でしかないのだ。

「なに、親が死んだって? そんなもの、誰もが経験する、自然の摂理だよ。気にすることはない」

「なに、自分の信念に反して、友を裏切ってしまったのが、悲しくて残念でならないって? そんな信念なんてもの、所詮はありきたりな人間的観念(フィクション)でしかなく、なにもそう気に病むことはないよ。人間なんて、元々バラバラなものなんだ。だから、そう思いつめずに、いっそ忘れちまいなさい」

要は、こうしたことなのだ。

だが、私に言わせれば、「お前は、何様のつもりか」ということなのである。

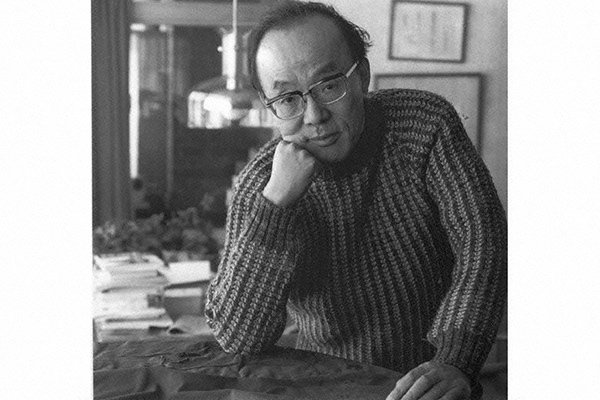

なるほど、こうしたことは、貧乏で不幸な家庭に育ち、(非合法時代の)共産党員として2ヶ月ほどは活動しただけで検挙され、そのあげく仲間を売って転向した後、今度は文学に救いを求め、さらにはキリスト教(プロテスタント)に救いを求めた人らしい、考え方だと言えるだろう。

要は、「過去」にすがった「権威」になんぞに、いつまでもこだわる必要などない、という「功利的」な態度である。

椎名麟三とは、「常に、自分を、人並み以上に権威づけてくれるものを求め、それにすがったあげく、根が本物ではなかったから、最後は、その教義をどうとでも解釈することのできる、キリスト教プロテスタントにたどりついた作家」だ、ということなのだ。

「紙撚りの紐」では、政治犯として留置場に拘留されていた頃の自身の姿をモデルにしているし、「カラチの女」では、共産党員として活動していた頃の姿がモデルになっているのだが、前述のとおり、そこに登場するのは、ほとんどすべて「どうしようもない人たち(と、作者によって描かれている人たち)」である。

そして「自分もまた、そんな中の一人だった」と「自嘲」しているかのような描き方がなされているのだが、しかし、周囲の者が、あまりにも「愚か」に描かれているから、その中にいる「わりと普通」な主人公や語り手は、比較的「まとも」に見えるし、「そんな環境では、それも仕方ないよね」という読者からの同情も、引きやすい。

で、こうした描き方によって作者が語っているものとは、一見したところは「共産主義革命の正義を真に受けていた頃の(過去の)私は、愚かだった」ということではあるものの、しかし読者に対しては、それを「真に受けていたのは愚かだったかもしれないが、騙されていた者よりも、騙した者の方が悪い」という印象を与えるものとして書かれており、結局は、作者の「転向」を正当化する(今の作者は正しいとする)内容になっているのである。

つまり、「俺もバカだった」とは言っても、「俺がバカだった」と、自身の「誤り」を引き受けるつもりなど、この作者には、毛ほどもないのである。

そこに、それとなく示されているのは、自分は「被害者であった(騙されていた)」という自意識なのだ。

特に「媒酌人」では、「どうしようもない人たち」に振り回される主人公の作家の様子を、かなり滑稽に描いているのだが、しかし、周囲の人たちの「どうしようもなさ」に比べれば、それに振り回される主人公の「愚かさ」には、ハッキリと「同情の余地がある」ように描かれている。

つまり、万事この調子であり、椎名麟三の「ユーモア」とは、「苦労して悟った愚か者が、現役の愚か者に対して示した、共感としての優しさ」などではなく、すでに、自分は「上がり(権威)になった」者が、その上から目線で「あなたがたの悩みなんて、実のところ大したものじゃないんですよ。それは、私がよく知っています」なんて宣うような、きわめて「鼻持ちならないもの」なのだ。

しかし、解説者の井口時男は、椎名麟三のこうした「ユーモア」を、椎名の「キリスト教信仰」と結びつけて、次のように「もっともらしく」形容して、持ち上げてみせる。

(※ 《》内は、椎名の文章の引用。傍点はゴシック表記に変えた)

(1)

『《真実のユーモアというものは、人間の知性や語性が、破滅するところから生まれて来るのだ。絶対的なものと考えられているものは、知性や悟性を破滅させるものである。》

(※ 椎名麟三の言うとおり)ユーモアには愛が不可欠だということも、ユーモアはアイロニーとちがって知性や語性の限界を超えた何かとの関わりで生じるということも、ユーモア論としてすべて正しい。ユーモアとは、人間の有限性を微笑とともに肯定することである。

フロイトの超自我は、ふだんは自我に対する厳格な監視者である。それは、旧約的な律法の神になぞらえられるだろう。この神は人間の罪を断罪し死をもって威嚇する。だが、その神がみずから人となって愛の福音を説き、しかも死んでまた生き返ることによって死という絶対の脅迫をゆるめてしまう。それが神と人との新しい契約、すなわち新約であるならば、椎名のユーモア論は、キリスト教理解としてユニークな洞察を含んでいる。ユーモアとは、神学的にいえば、神の示すゆるめなのだ。

(中略)

またたとえば、「神の道化師」はこんな語り口で語られる。

《その準次は、それから二年後に独学で専検を受けていたが、その受験写真が、いまでも彼の手許に残っている。その彼は、いかにも真面目で善良そうな顔をしているが、その彼は厚顔にもあの(※ 自分が冷酷に切り捨てた)善やんのくれた絣の着物を何の罪の感じ(※ 後ろめたさ)もなく、得々として着ていて、それに気づいていないのである。》

私が傍点をした三つの「その」は、文章としては不要のものだ。それなしでにもすでに三人称小説として客観化されている人物(椎名にとっては過去の自分である)について、語り手は、わざわざもう一度指さして、ほらほらこの人を見よ、この滑稽な人を見よと、念押しするように突き放してみせている。こういう「その」の用法は自伝的小説「自由の彼方で」で創出されたのだが、自分自身にもっとも切実なものを微笑とともに突き放すこの語り口こそ、ユーモアの語り口にほかならない。椎名はこの語り口に託して初めて、みじめな過去の自分を語ることができたのである。

椎名麟三の世界にあって、有限者たる人間は、「紙撚りの紐」の老人のように、また「カラチの女」の車掌たちのように、いつでも「自由」を求めて、しかしそのつどにせものの「自由」をつかまされて、滑稽などたばた劇を演じている。その滑稽を滑稽として提示するとき、椎名麟三の語り手は、いわば、人間的な「自由」の「彼方」から語っているようにみえる。それは語り口の作り出す効果である。この語り口によって椎名は、読者のまなざしを有限なるものの「彼方」へ、無限なるものの方(※ つまり「神」)へ、開こうとするのだ。その意味で、椎名麟三のユーモアは倫理的なユーモアである。

むろん、人は無限者の立場に立つことなどできない。たとえば「門のある家」の主人公も「媒酌人」の「私」も、他人たちのこわばりをゆるめようとして奮闘する。それは 人々の痛みを代わって引き受け、神と人間と「媒酌」しようとしたイエスの役割に似ている。有権者たる人間がこの現実世界で無限者の立場を代行しようとしても、それもまた一場のどたばた劇たらざるをえないのは自明である。そして、それを承知でなお奮闘しつづけるとき、彼らの演じる滑稽はそのまま実践的なユーモアであるだろう。

椎名麟三のユーモアは、それ自体独特な神学である。だから、椎名の「ユーモア小説」を「神学小説」と呼ぶこともできる。この国の貧乏な庶民生活のなかの粗末でありふれた事物だけを使って書かれたユニークな「神学小説」。

だが、ユーモア的な精神態度をもつことは、クリスチャンでなくても可能である。日本と世界のいたるところで共同体が壊れ、人間と人間、国家と国家のこわばった関係が自己絶対化に根ざす凶悪な暴力を生みだしている今日、この世界に欠けているのはユーモアなのだ、とさえ私は思う。このアンソロジーは、そうした時代に向けて差し出す一冊でもある。』(P234〜237、「解説」より)

はっきり言ってしまえば、これは「キリスト教」に無知な「一般人向けのペテン」である。

こう言っても、信じられない「権威盲従型の読者」のために、ヒントを出そう。

下の(2)は、上の(1)に先んじて書かれた部分であるが、(1)と(2)には、明らかな「矛盾」がある。

あなたは、そこを読み取り、指摘することができるだろうか?

(2)

『 なるほど死者がよみがえるのであれば、死さえも絶対のものではない。《人間的な一切の事柄というのものは、相対的なものであって、唯一絶対的な「ほんとうのもの」となることをができないというのが、イエスの復活の証言である。そこでは、何が嘘であっても、自分の死というものだけはほんとうだとしていた死さえもが、絶対的な人間の事実となってはいないのだ。》《そして私たちは、一切のこわばりや痙攣からゆるめられて、ほっと安堵の吐息をもらしながら、人間らしくなることができるのである》。それならたしかに、《ユーモアという言葉は、本来的にキリストにおいてしか成立しない》のだ。

椎名のキリスト教理解が信仰のあり方として正統なものであるかどうかを私は知らない。だが、ユーモアという観点からなされたその理解は、私には、まことに見事な洞察とみえる。』(P232〜233・前同)

多くの人は、わからなかったろうから、さっさと答えを出すと、一一(2)の部分では、

『椎名のキリスト教理解が信仰のあり方として正統なものであるかどうかを私は知らない。』

と言っていたはずの井口時男が、その後の(1)の部分では、

『椎名麟三のユーモアは、それ自体独特な神学である。だから、椎名の「ユーモア小説」を「神学小説」と呼ぶこともできる。』

と断じているのである。

つまり、椎名麟三の「キリスト教理解」が『正統なものであるかどうか』を知らない、判定のできない、その資格を持たない、キリスト教の「門外漢」でしかない井口時男が、どうして、椎名のユーモアを『それ自体独特な神学である。』などと断じることができるのか。

そう断じるためには、「正統なキリスト教神学」を知っており、それとの比較においてしか、「椎名の、キリスト教的なユーモア論」を、「ユニークなもの」「独特なもの」だと判ずることはできないはずではないか、ということだ。

つまり、井口はここで、「キリスト教」について、その「神学」を語れるほどに、自分が知っているような知らないような、曖昧な態度をとりつつ、「キリスト教の権威」を借りて、その「いい加減な根拠」において、椎名麟三を褒めあげている(権威づけている=非凡化している)、ということなのである。

私は、前に紹介した『深夜の酒宴・美しい女』のレビューの中で、次のように指摘した。

『だが、ここで気をつけなくてはならないのは、椎名麟三の見ている「キリスト教」は、自身に都合の良い「キリスト教の一面」でしかない、という「事実」である。

本書収録の2篇の中では、「キリスト教」という言葉は出てこず、ましてや「カトリック・プロテスタント」という区別には、一切ふれられていない。ただ、井口の「解説と年譜」の中で、これらの言葉が使われているだけなのだ。

つまり、椎名麟三の考える「すべてを受け入れる」ものとは、現実の「キリスト教会」ではなく、「物語(フィクション)」としての「イエス・キリスト」でしかない。だからこそ、同じ「キリスト教」であっても、絶対「正統主義」を掲げる「カトリック教会」とは、どう見ても折り合いがつかない。

当然、椎名が洗礼を受けたのが、「プロテスタント」(の一教派の)教会だったというのは、理の当然だったのだ。

個々の信徒と「神」の間において、実質的な「仲保者」としてはたらく「神の体たる教会」は、絶対に必要なものであり、「教会」を抜きにしてキリスト教信仰はない、というのが「カトリック」の信仰なのだが、その「カトリック教会」の支配から独立した「プロテスタント」の場合は、個々の信徒は「神」と直接つながるものであり、「神」は、「教会」にいるのではなく、自分の「心の中」にいる存在だと考えられ、「神と私は、一対一の関係」なのである。すなわち「近代神学」だ。

だから、椎名のキリスト教は、どうあっても「プロテスタント」でなければならなかっただろうし、事実、「美しい女」で描かれる、主人公の中に住む「物事の判断基準としての、(幻の)美しい女」は、椎名がいうところの「ユーモア」を持つ「笑う女」なのである。

その笑い方は、いうなれば「ほんとうに、困った人ね」と、微笑んで許してくれ、受け入れてくれる、「神」的なイメージなのだ。』

つまり、椎名麟三の「神」は、あくまでも「私(個人)の理解における神」であることが許される「プロテスタントの神(あるいは、主イエス・キリスト)」であって、厳格に「正統教義」を掲げる「カトリック」のそれであってはならない。

だから、上で指摘したように、井口時男はその「解説」の中で、「キリスト教」ということに重い意味を与えて何度も言及しておきながら、決して「プロテスタント・カトリック」という言葉は使わなかった。

それは、椎名の「キリスト教」理解が、所詮は「恣意的な(自己正当化的な)個人的見解」であり、その意味でプロテスタント的なものでしかなく、決して『正統』な教義とは言い難いものであることを、井口が、よく承知していたからで、あえてそこに言及しないかぎり、素人に気づかれることはないだろうから、「寝た子を起こすな」とばかりに、椎名の「キリスト教」論に「不都合な部分」については、意識的に口をつぐんでいた、ということなのである。

(※ ちなみに、私はここで、カトリックの「正統」教義が正しい、と言っているのではない。私は、無神論者なので、キリスト教は、すべて、迷妄であり間違いだという立場である)

(2)の『椎名のキリスト教理解が信仰のあり方として正統なものであるかどうかを私は知らない。』という箇所で、「正統」という言葉に、わざわざ傍点を振ってあるのは、それは井口時男が、カトリックの「正統神学」にことを少しは知っており、そこからすれば、椎名の「キリスト教理解」は、「個人的かつ恣意的な」いかにもプロテスタント的なものでしかなく、カトリックの「正統」教義からすれば、「異端的な解釈」でしかないことを、知っていたからである。一一つまり、井口時男は、終始一貫して自覚的に、読者を「ペテン」にかけているのだ。

こうした、井口の「ペテン的解説」を、すこし詳しく分析すると、例えば(1)の、椎名の言葉の引用部である、次の部分。

『《真実のユーモアというものは、人間の知性や語性が、破滅するところから生まれて来るのだ。絶対的なものと考えられているものは、知性や悟性を破滅させるものである。》』

これなどは、要は椎名が、「神の権威」を振りかざして、人間の『知性や悟性』なんてものはつまらんと、そう断じている部分なのだが、しかし、ここでの「論理的比較衡量」というのは、まさに「人間の『知性や悟性』」によるものに他ならないのだから、これは「クレタ人は嘘つきだと、クレタ人が言った」というのと同じ程度の、まったく「信用ならない話」でしかないのである。

本気で「神にすべてを委ねている」人ならば、こんな「人間的な小理屈」など口にはしないはず、なのだ。

また、この引用部につづく、井口の次の部分。

『 ユーモアには愛が不可欠だということも、ユーモアはアイロニーとちがって知性や語性の限界を超えた何かとの関わりで生じるということも、ユーモア論としてすべて正しい。ユーモアとは、人間の有限性を微笑とともに肯定することである。』

この「断言」もまた「あなたは、ユーモアの権威(専門家)なんですか?」とでも言いたくなる、何の根拠も示されていない、単なる「断言」にすぎない。

そりゃあ、ユーモアには、一般的に言っても「愛」に類する感情が含まれている場合が多いだろう。だが、本当に『愛が不可欠だ』などと断じられるものだろうか?

言い換えれば、「愛のないユーモア=冷たいユーモア」というのは、まったく考えられないものなのだろうか?

一一そんなことはないはずである。

つまり、ここで言う、ユーモアには『愛が不可欠だ』などという断言の内実は、「その方が好ましい(と私は思うし、そういうものを、真のユーモアと呼びたい)」という程度の、「個人的な意見」に過ぎないのである。

また、その続きの『ユーモアはアイロニーとちがって知性や語性の限界を超えた何かとの関わりで生じるということも、ユーモア論としてすべて正しい。ユーモアとは、人間の有限性を微笑とともに肯定することである。』というのも、これは井口時男が『知性や語性の限界を超えた何か』こそが「重要あると知っている」というのが、議論の前提になっているのだが、さて、井口は、そうした「超越的な存在」に帰依した「信仰者」だったのだろうか?

たしかに、人間を含めた実在者には「限界」がある。

しかし、だからといって、存在しないものを妄想して「それは無限界な存在だ」と、そっちを重視するというのは、所詮「現実逃避」でしかない。

少なくとも井口は『椎名のキリスト教理解が信仰のあり方として正統なものであるかどうかを私は知らない。』と言っているのだから、クリスチャンではなさそうなのだが、しかし、キリスト教について「言を左右にする」井口の「超越」論は、いかにも「怪しい(信用ならない)」と考えるべきだろう。

こんな「根拠不明な断言」を信じるようでは、「オウム真理教」や「旧統一協会」といった、怪しげな宗教にも引っかかりかねない「知的不用心さ」なのだから、井口の言を鵜呑みにしかけた読者は、よくよくそのあたりに気をつけるべきだと言っておこう。

また、(2)で、椎名麟三的「ユーモア」を褒めているように見える次の部分も、いかにも井口らしい「無責任なレトリック」でしかない。

『 むろん、人は無限者の立場に立つことなどできない。たとえば「門のある家」の主人公も「媒酌人」の「私」も、他人たちのこわばりをゆるめようとして奮闘する。それは 人々の痛みを代わって引き受け、神と人間と「媒酌」しようとしたイエスの役割に似ている。有権者たる人間がこの現実世界で無限者の立場を代行しようとしても、それもまた一場のどたばた劇たらざるをえないのは自明である。そして、それを承知でなお奮闘しつづけるとき、彼らの演じる滑稽はそのまま実践的なユーモアであるだろう。』

言うまでもなく、『「門のある家」の主人公も「媒酌人」の「私」』というのは、作者である椎名麟三を投影した人物であり、最初に書いたとおり、そんな『「門のある家」の主人公も「媒酌人」の「私」』が、周囲の「どうしようもない人たち」のせいで酷い目に遭わされるわけなのだが、井口時男は、その「愚か」にも右往左往する『「門のある家」の主人公も「媒酌人」の「私」』の滑稽さとは、「仲保者」としてのイエス・キリストを真似ようとする「愚かな人間」の姿として、作者である椎名によって「温かくも批判的」に描かれたものであり、そこに「ユーモア」が生まれていると、そう語っているわけだ。

しかし、ここでは形式的に「作者自身を投影した人物」の「愚かさ」を、ユーモラスに描いているとしても、作者である椎名麟三が、そうした「人間らしい、身の程の知らなさ」を「愚か」だと思っているのであれば、そこで「笑い」の対象となっているのは、実のところ「作者」ではなく、「信仰を持たない人たち」ということにしかならない。

井口も言っているように『人々の痛みを代わって引き受け、神と人間と「媒酌」しようとしたイエスの役割』を「真似よう」とすることは、人間が「人間の分際」(岩下壮一)を知らない、言うなれば「傲慢」から出るものでしかないのだから、ここに描かれているのは、「正しい信仰を持って、自身の分際を知っているはずの作者」の姿ではなく、「信仰」を持たず、「知性や悟性」で解決できるなどと思い上がっている「無信仰者」たちだ、ということにしかならないはずなのだ。

つまり、こうした「滑稽な姿」の描写は、井口が言うような、椎名の、

『自分自身にもっとも切実なものを微笑とともに突き放すこの語り口』

などではなく、私のいう「椎名の、上から目線の嘲笑」という理解の方が、当を得ているのである。

井口は、神の権威を背負った椎名の、世俗への「嘲笑」を、黒を白と言いくるめるようにして、『微笑』だなどという表現で糊塗して、読者を「誤解」へと誘導しようとしているだけなのだ。

だからこそ、井口時男のこの「解説文」の締めくくりは、いかにも「通俗的な共感」の得やすい、「神の超越性」とは縁もゆかりもない話になっているのである。

『 だが、ユーモア的な精神態度をもつことは、クリスチャンでなくても可能である。日本と世界のいたるところで共同体が壊れ、人間と人間、国家と国家のこわばった関係が自己絶対化に根ざす凶悪な暴力を生みだしている今日、この世界に欠けているのはユーモアなのだ、とさえ私は思う。このアンソロジーは、そうした時代に向けて差し出す一冊でもある。』

はっきり言っておく。

椎名麟三のそれのような、世俗に対する「嘲笑的ユーモア」などを持ったところで、『日本と世界のいたるところで共同体が壊れ、人間と人間、国家と国家のこわばった関係が自己絶対化に根ざす凶悪な暴力を生みだしている今日』の「こわばり」を緩めることなど、金輪際できない。

例えば、「持続可能な世界の実現」を目指している人に向かって「神ならぬ身なのに、バカな努力をしているなあ。じたばたしちゃって」などと笑えば、その人との関係は、余計に「こわばった」ものになるのは、事実に照らして明らかであり、椎名麟三の「後期の小説」にある「ユーモア」とは、要は、「神の権威」を背負って、「世俗のじたばた」を、上から見下ろして、嘲笑する態のものでしかない、ということなのである。

ともあれ、椎名麟三のそうした「冷酷さ」というのは、井口時男が(1)で強調している、椎名の『自分自身にもっとも切実なものを微笑とともに突き放すこの語り口』などという「詭弁」によって誤魔化しきれるものでないことは、「神の道化師」という作品を、当たり前に読むならば、わかりきった話でしかない。

この作品は、井口が(1)に引用した最後の部分で、子供の自分に良くしてくれた(稚児趣味のある)「善やん」を冷たく切り捨てた自分自身を、一見、批判しているように読めるかもしれないが、しかし、この作品全体を覆っている気分とは「一方的に愛された美少年の私」というものであり、にも関わらず、美少年らしく「善やんを、冷たく切り捨てた私」という、「自己陶酔」なのである。

この作品の主調音は、「尽くされたけれど、冷たかった私」という自己像に対する、「肯定」的な気分(ナルシシズム)なのだ。

したがって、「作者は、本気で反省してなどいない」という程度のことが読み取れないのなら、その人は「文学読み」としての、自身の「分際」を知るべきであろう。

そして、井口時男は、その「解説」の中で、椎名麟三の「ユーモア小説」を、「どうだ!」とばかりに「神学小説」だなどと呼んでみせるが、しかし、「神学」というのは、もともと「護教の学」であり、要は「自己正当化のための学問」だということくらいは、「客観的」に知った上で、そうした「一見カッコ良さそうな」言葉を使うべきであろう。

「型通りだからこそ、世間ウケがいい」とか「もっともらしいが、実がない」批評というのは、批評の頽落状態でしかないのである。

(2023年8月16日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・