斉藤佳苗 『LGBT問題を考える 基礎知識から海外情勢まで』 : うんざりだ。

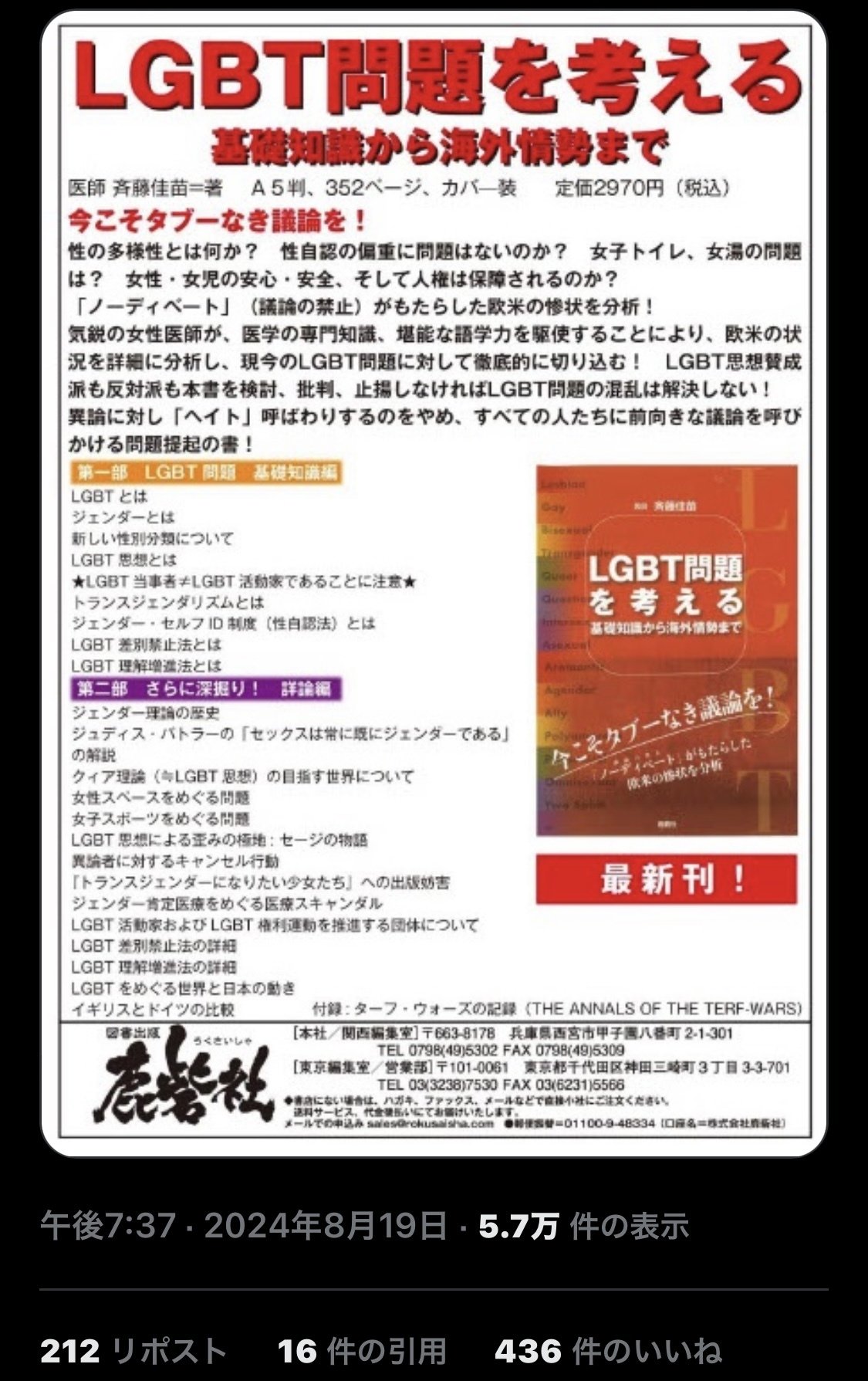

書評:斉藤佳苗『LGBT問題を考える 基礎知識から海外情勢まで』(鹿砦社)

まずは、タイトルから説明しよう。「LGBT問題」とは、何を問題としたものなのか。それは「LGBT」という「性概念」が孕む「弊害」についての「問題意識」のことである。

『LGBT(エルジービーティー)は、レズビアン (Lesbian)、ゲイ (Gay)、バイセクシュアル (Bisexual) の3つの性的指向と、トランスジェンダー (Transgender)のジェンダー・アイデンティティ(性自認・性同一性)、各単語の頭文字を組み合わせた頭字語であり、特定の性的少数者を包括的に指す総称である。』

(Wikipedia「LGBT」)

要は、それまでの長い歴史においては、人間には「男と女」しかおらず、この両者が愛し合うのが「当たり前」であり、それ以外は「異常」あるいは「病気」だとされて、治療の対象になったり、時には、差別的に社会から排除されたりしてきた。

その代表的な事例が、ナチス・ドイツによる「同性愛者」虐殺で、ナチスが行ったのは、何も「ユダヤ人虐殺」だけではなく、「同性愛者」「障害者」「ロマ(以前は「ジプシー」と呼ばれた、定住しない少数民族)」なども、その虐殺対象となったのである。

これらの人々は、人間の中の「劣等種」であり「出来損ない」だと、そう(一般にも)思われていたのだ。

しかし、こうした「ユダヤ人」「障害者」「性的少数者」「少数民族」などに対する差別は、ナチス・ドイツの極端な蛮行への反省から、第二次世界大戦後は大きく改められていき、少なくとも、そうした人たちを絶滅させることが「人類の発展のためだ」などと、その「正義」を公然と語る者はいなくなった。

「差別はいけない」というのは「当たり前の話(常識)」となったのである。

だから、それまでは、「性的逸脱者」「性的異常者」「変態性欲者」などと蔑視されていた「同性愛者」たちのそれも、人間の性愛のあり方の一つのかたちだと、広く社会から認められるようになった。

つまり「男が男を、女が女を好きになる」ことは、「少数例」ではあるものの、「異常」でも「病気」でもなく、「正常」の内だと考えられるようになったのだ。

そして、こうした「寛容な性理解」が進むにつれて「男女両方を性愛の対象とするバイセクシャル」も「体の性と心の性が一致しないトランスジェンダー」も、それらが「同性愛者」以上に「少数例」であったとしても、やはり「正常の内」だと考えられるようになっていった。

つまり「LGBT」とは「多様な性のあり方」を認めるという意味での、性のあり方を表す言葉となったのである。

ところが、こうして、寛容に「少数例」の人権を認める思想が広がっていくと、当然のことながら、これまでは見えていなかった、さらなる少数例が表面化してきて、「LGBT」は「LGBTQ」という言葉に拡張される。

最後に付け加わった「Q」とは、

『Questioning(クエスチョニング)、Queer(クィア)のこと。つまり、性的指向や性自認が明確でない人のことを指しています。』

(サイト『EARTH NOTE』・「LGBTQとは?Qの意味や性的マイノリティの状況まで徹底解説」より)

つまり、当人が、自身の「性別」や「性的欲望のかたち」を「よく理解できない」「説明できない」ような「複雑」であったり「不定形」であったりするものが次々と見つかるようになって、そうしたものは、当然それまでの「LGBT」には含まれないから、そこに「Q」を付け加えて「LGBTQ」としたのだが、しかし、その後にも、さらなる「少数例」と「される」あるいは「考えられる」人たちが続々と現れてきた結果、「LGBTQ」は「LGBTQ+」とまで表記されるようになって、この言葉は、当然、無限に長くなっていくだろうと予想されるようになった。そこで、もう「LGBT」で、「すべての性の形態」を意味することにしよう、ということにもなったのである。

だが、ここで問題となってくるのは、「すべての性の形態」を認めるという「寛容」とは、要は、「何でもあり」に近いものとなってしまって、ついには「社会的性別」としての「基本線」であり「常識」であった、「男女」という「二元論」概念までをも、疑わせるに至る。

それも「制度的な幻想(フイクション)」だったのではないか、という「ラディカルな疑義」が呈されるようになってきたのだ。

「そもそも、人間には男と女がいると、そう簡単に二分して言うけれども、現実には、その中間もいれば、そもそも男女ベクトルから外れてしまう人だって色々いる。となれば、男女二元論とは、もともと多数派が、少数派を異常として排除した上に、抽象的に構築していただけの、制度的な幻想だったのではないのか?」と、そうした疑義が呈されるようになったのである。

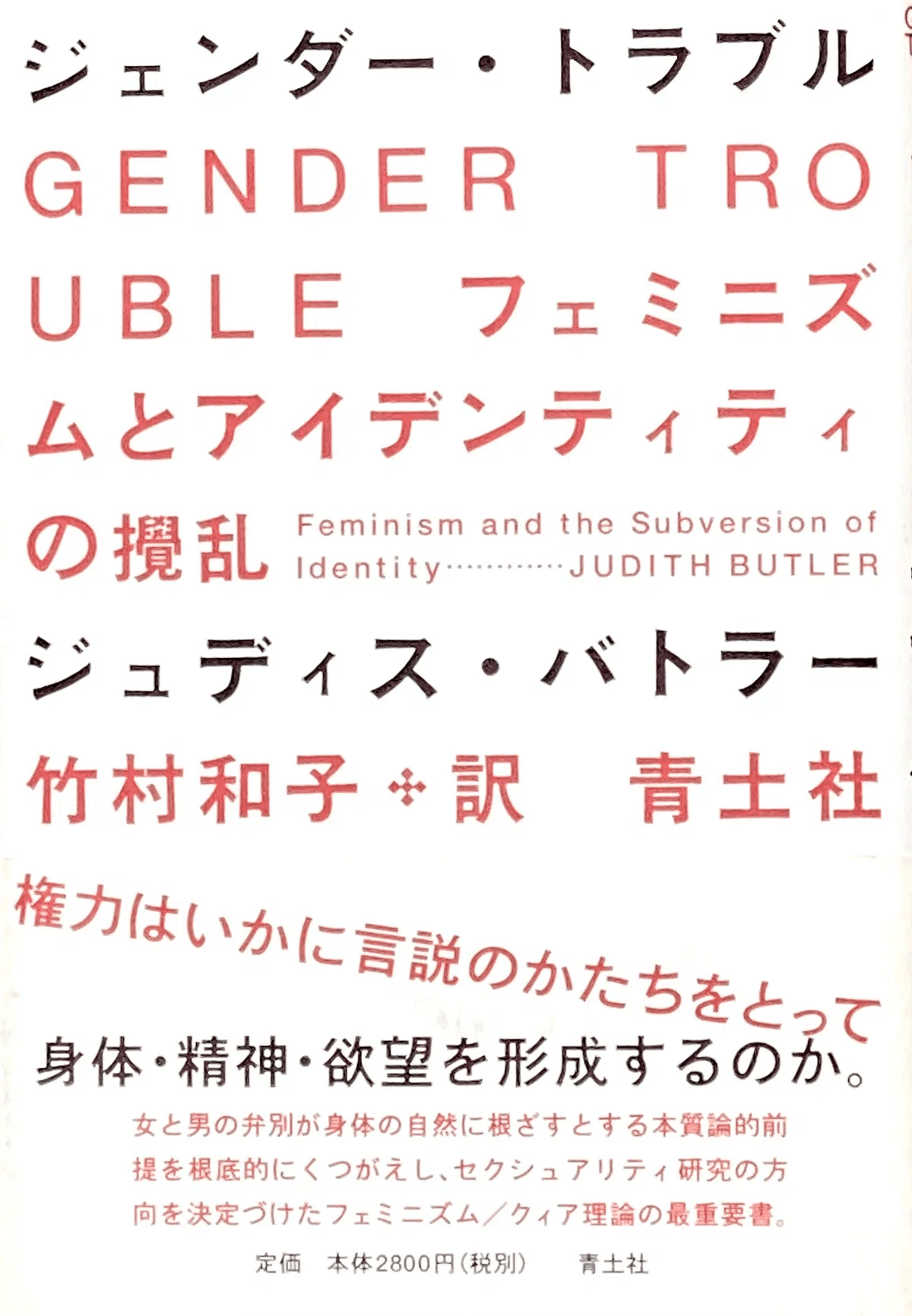

そして、そうした「男女二元論」は幻想ではないかということを「哲学」的に語ったのが、アメリカの哲学者ジュディス・バトラーの著書『ジェンダー・トラブル』であった。彼女自身は、自ら「レズビアン」であることを公言した人てあった。

ともあれ、このように考えていけば、「男女二元論は、制度的幻想(フィクション)だ」という見方も、決して難しい話ではない。

たしかに、「すべての例外的存在」を「同じ人間」だと認めていくなら、たぶん「人間」という概念すら曖昧になってしまうだろう。

だが、それを承知で徹底的に突き詰める思考努力を、私たちは「哲学」と呼ぶのである。

SF的な話のように聞こえるだろうが、例えば、同様の問題として、「豚の遺伝子を組み込んだ人間は、(純粋な)人間なのか?」という問題も出てくる。

もちろん、「豚の皮膚を移植する」くらいなら大きな問題にはならないが、すでに、心臓などの「臓器移植」も実験的に始まっているのだから、例えば「脳」も含めて「すべての臓器」が移植可能になる可能性も、考慮されなければならない。

その場合、「豚の脳を移植し(そこに人間の記憶データを収めた)人間は、人間なのか?」といった話にもなれば、体の機能がどんどん失われていくために、次々と「豚の臓器」を移植して延命をはかった結果、「脳以外はすべて豚」になった「人」は、「人間」だと言えるのか? いや、その「脳さえ豚であっても、そこに、人間の脳データを収めれば、その全身が豚の存在は、人間と呼ぶべきなのか?」という問題にまで至ってしまうだろう。

実際、これは「豚」という「他の動物」だから「おぞましい」と感じる人もいるだろうが、では「機械の身体」や「生物学的な人工身体」なら「おぞましくはないのか?」という話にもなろう。

つまり、「義手・義足」から始まって「人工皮膚」「人工臓器」そして「人工頭脳に人間の記憶を収める」といったふうになっていけば、極端な話、「コンピュータに、人間の記憶や思考を完全にアップロードしたなら、そして、そのコンピュータ自身が、自力で新たなデータを集めて、データを更新する能力まで持つようになった」なら、それは「人間」なのか? というような話になってしまうのだ。

そして、これは「LGBT」問題でも、基本的には同じことなのである。

あらゆる「少数例」を「寛容に認める」となると、実際のところ「何でもあり」ということになる。

例えば「幼児性愛」や「動物性愛」だって、故意の悪意がない、言い換えれば、素直な性欲の発露なら、それは単なる「少数例」であると、そう考えることもできる。

事実、その線に沿って、ドイツでは、「児童ポルノの所持」が2024年5月に「軽犯罪化された」とある(P317)。これはたぶん「子供に手を出すくらいなら、ポルノで済ませておけ。性欲そのものは否定できないのだから」というような「現実的な判断」からではないだろうか。

しかし、「あらゆる性のかたちを、寛容に認める」努力の結果として、実際に起こってしまった事例に、次のようなものがある。

「肉体的には男性である人が、女性と結婚して子供も作り、日頃は男性として生活していながら、時に、自覚としては女性に変わってしまい、その時は、少なくとも自己認識としては女性なのだから、男性トイレではなく、女性トイレに入ろうとした」結果、当然のことながら「男が女性トイレに入ってきた。痴漢だ」と騒ぎになったのだが、その「男性」は、「いや、その時の私は〈女性〉だったんです。だから、女性トイレに入るのは当然の権利で、犯罪でも何でもありません」と、そう主張した。一一と、おおむねこのような事例である。

つまり、「男女二元論」が「制度的幻想」であるならば、「男でも女でもない人」「男であり女である人」「男であったり女であったりする人」というのも、「少数例」ながら存在していて当然だし、そうした「少数者の人権」も、当然のことながら「守られなければならない」。

だが、「理屈」はそうでも、こうした「高度な抽象概念」は、「ごく普通の人」すなわち「抽象的な思考能力を十分には持ち合わせていない人」には、基本的には「理解不能」であり、「理解」を得ることは、極めて困難である。

例えば、どこからどう見ても「豚」にしか見えないものが連れてこられて、そばにいる「学者」が「彼は、豚ではなく人間です。たしかに、肉体的には完全に豚ですが、彼の脳には人間のデータが収められていて、彼は、頭の中で、人間として思考しているのです。だから、今は声帯構造の関係で、人間の言葉は話せませんが、あなたが話すことは、完全に理解できるのですよ。したがって、見かけで判断して差別するのではなく、同じ人間として、同席して一緒に食事をさせていただきますね」と、そう言われたとしたら、「はい、そうですか」と受け入れられる人は、そう多くはないはずだ。

少なくとも「その証拠を見せてもらわないと、人間だとは認められない。あなたに、かつがれているだけかもしれないじゃないですか」という話にはなるだろう。これはこれで「当然のこと」でもあるのだ。

一方「性の形態」について「何でもあり」となれば、そもそも「男女二元論」に限らず、「三元論」であろうが「百元論」であろうが、「性別」というのは、「すべて幻想」であり、「そもそも、性別などというものは存在しない」のだから、「性別」という「制度」を残すのであれば、それは各自が「自分は、これだ」と思うものでいいじゃないか、それが最も「個人を尊重すること」ではないか、という考え方が出てくるというのも、ほとんど必然であろう。

つまり、もう「肉体」が何であろうと、当人が「私は男」「私は女」「私は男性同性愛者(ゲイ・ホモセクシャル)」「私は女性同性愛者(ゲイ・レズビアン)」「私は、両性愛者(バイセクシャル)」「私は、トランスジェンダーの男」「私は、トランスジェンダーの女」等といった、各人の「性自認」を尊重して、その人の「性」を「公認すべき」なのでないか、という「ラディカルな考え方」も、当然の結果として出てきたのである。

しかし、当然のことながら、これもまた、現実の場では、うまくは回らない。

これも、現実に出てきた事例なのだが、「肉体は男だが、心は女で、しかも、その性愛の対象は女性であり、つまり、自分は〈レズビアン〉である」と「考えている」あるいは「主張する」人が、「体も心も女性であるレズビアン女性」に対して、「レズビアン」として「セックスしましょう。私のペニスを受け入れてください」と言えば、「体も心も女性であるレズビアン女性」としては、当然「肉体的には男でしかない、その自認女性」との性交など受け入れられるわけがない。

だから「申し訳ないけど、私は、体が男性のままの人とセックスする気にはならないのよ」と断ったところ、その「自認女性の肉体男性(トランスジェンダー)」の人から、次のように非難されることになってしまった。

「あなたは、男女二元論という古い制度的な幻想に縛られたままであり、その偏見のために、私を〈見かけ〉だけで判断して、差別している。しかし、あなたのしていることは、かつてレズビアンが受けた差別と、基本的には同じことなのですよ。だから、性差別が間違っていると思うのなら、あなたは私を女性であると認めるべきです。個人としての好き嫌いはあるでしょう。でも、肉体が、男とされてきた形態のものだから、女だとは認められないというのは、明らかに、外見による差別でしかないのです」

こうした各種トラブルのせいで、今や「(旧来の)レズビアン女性」は「トランスジェンダーの(元男性あるいは肉体は男性のままの)女性」は、「女性とは認められない」ということで、両者の間では、決定的な「相互了解の不能」が生じてしまったのである。

例えば、昔「レズビアンSF」小説などを書いて注目された、作家の森奈津子も、本書著者に近い立場の人で、Twitter(現「X」)で、本書の予約宣伝のツイートをしていたが、私は、2000年に刊行された短編集『西城秀樹のおかげです』を「なんで今頃、西城秀樹?」と思いながら、当時買ったはずだ。残念ながら、積読の山に埋もれさせてはしまったのだが。

ともあれ、「LGBT」とか「LGBTQ」などと、一括りに言うけれども、現実には、その中でだって「ここまでは認められるが、あれは認められない」という話になっているのである。

したがって、いまだに「男女二元論」を「当たり前」だと信じている、世間一般の大半の人たちが、その「中身」をよく理解した上で、「LGBT」思想をを丸ごと認めるというのは、じつは、そう簡単な話ではないのだ。

なにしろ、「ホモセクシャル」や「レズビアン」というのは、「男女二元論」というのを「大前提」とした上で、しかし「性愛の対象」が「一般的なもの」とは違っている人たちなのだから、「バイセクシャル」でないかぎり「男女二元論」を否定することはできない。

つまり、しごく大雑把に言われる「LGBT」というものを、彼ら彼女らは「認めるわけにはいかない」のだ。「男女二元論」を「制度的な幻想」であると認めてしまったら、「ホモセクシャル」や「レズビアン」というものは、実質的には、その存在を「消されてしまう」からである。

したがって、俗にいう「LGBT」運動を進めようとしている人たちの中には、いわゆる「ホモセクシャル」や「レズビアン」は、原理的に言うならば「存在し得ない」ということになってしまう。

「LGBT」が意味する「何でもあり」的なものを、本気で突き詰めて考えるなら、「男女二元論」に立脚した「ホモセクシャル」や「レズビアン」という「性志向の自認」は、存在し得なくなってしまうと、そう気づかざるを得ない。

具体的に言えば、前述の「肉体が男である人を、女性だと認めて性愛の対象にすることのできないレズビアン」や、逆に「肉体が女である人を、男性だと認めて性愛の対象にすることのできないホモセクシャル」にとっては 「そんな理屈が通るのなら、人間の脳を収めた豚とでも、差別せずに寝ろ、愛し合えと言うのか!」ということにしかならないからである。

だから、テレビニュースなどで見かける「LGBT」運動をしている人というのは、「何でもあり」だとまで認めている「ごく一部の先鋭な人」を中心として、「そこまで突き詰めて考えてはいない、大半の人」からなっていると、そう考えるべきなのだ。

私たちの大半が「性区分」に対して、そこまで突き詰めて考えてはいないように、彼ら「LGBT」の大半だって、「自分たちの性自認が、社会的に認められてほしい」と願って運動に参加しているだけで、「何でもありになったら、どうなる」ということまでは、考えていないのである。考えていれば、ああ呑気な顔はしていられないはずなのだ。

○ ○ ○

したがって「LGBT問題」とは、「性は自由である(何でもありだ)」と考える「思想」に対し、それは「問題がある」と考える人たちの立場からの「問題」提起であって、逆に、「LGBT」の人たち自身は、それを少しも問題だとは思っていない。

本書は、そんな「LGBT」運動家たちが持っている「性は何でもあり」という思想に「反対」する人によって書かれた、無自覚なイデオロギーの書であり、プロパガンダのための本なのであって、決して「中立的な立場で書かれた学術書」などではない。

ハッキリと「LGBT思想」に反対する、「男女二元論を堅持すべきだ」と考える著者によって書かれたものなのである。

だから、読者個々は、自分がどのような立場を選ぶにしろ、本書が「中立客観的に書かれたものではない」ということを、よくよく理解して読まなければならない。

具体的に言えば、本書は「LGBT思想」の「弊害」を強調して、「LGBT運動家」を「悪魔化する」立場で書かれている。

だから、そのあたりの「イデオロギー」性に対する認識を十分に持たないまま本書を読めば、当然のことながら「LGBT思想って、とんでもないものだ。著者の言っていることは完全に正しい。ただちに、LGBT思想を潰さなければならない」ということにしかならないだろう。

実際、本書のAmazonのカスタマーレビューを見ても、本書に対する感想はそうしたものでしかなく、「中立客観的な立場」に立ち得ているレビュアーは、一人もいない。

だがまた、残念ながら、「大衆」というものは、「大衆の知力」というものは、いつだってその程度のものでしかないというのが、偽らざる現実であり、「LGBT」派や「反LGBT」派もまた、その大半は、「自身のイデオロギー」に気づかないまま、相手を「差別者だ」とか「社会破壊者だ」と、そう非難し合っているだけなのである。

要は、「愚かな人類らしい歴史を、ここでもくり返しているだけ」なのだ。

だから、私に言わせれば、ハッキリ言って「どっちもどっち」でしかない。

どっちが勝っても、それで万事解決にはならず、必ずや勝った方が「正義」を勝ち誇って、その後も「やり過ぎる」はずだ。

つまり、古い言葉で恐縮だが、両者のイデオロギー的対立は、所詮「馬鹿と阿呆の絡み合い」でしかなく、優勢な方が無茶をし、劣勢な方は無茶ができないでいるだけ、なのである。

要は、「LGBT主義者」というのは、「何でもありで、みんな平等が、そのまま実現し得る」と、本気で思い込んでいる、急進正義派の馬鹿であり、それに反対している「反LGBT主義者」の方は「だって、科学的に見たって、男女の性別があるのは事実なんだから、男女二元論は捨てられないでしょう。少数例外の存在は認めてあげるとしても」と、そう思い込んでいる、現実主義を気取った、視野の狭い、頭の悪い阿呆なのである。

つまり、表面的な立場は真逆であっても、「自信過剰の馬鹿」であるという点では同じだから、結局は、両者の争いは「それぞれの正義を掲げて、相手を悪魔化し、相手の存在を否定するしかない」となって、昨今流行の「対話不能の分断状況」となり、「あいつらとは話ができないのだから、力づくで黙らせるのも、仕方がない」という「キャンセル(言論によらない排斥)」が、選ばれることになってしまうのだ。どっちもが、である。

たしかに本書で著者は「私たちは話し合おうとしているのに、相手は、キャンセルやノーディベートを戦略的に選択していて、話にならない」と、「LGBT主義者」たちを批判しており、この批判は「一応ごもっとも」ではあるのだが、しかし、本書の「結論」を読めば、著者の考えが「敵と同じ」だというのは、明らかなのだ。

『 ジェンダークリニックの実情を告発したことで不当な扱いを受けたとして、NHSを告訴し勝訳したソニア・アップルビー。

学問の自由を守るためにアカデミックなネットワーク(ジェンダー・クリティカル・リサーチ・ネットワーク)を設立したことで、大学の内外から激しく攻撃を受けて辞めることとなり、それについて、職員を守らなかったとして職場であったオープン大学を提訴し勝訴した犯罪学者のジョー・フェニックス。オープン大学は彼女に謝罪をした。

アメリカでも、未手術のトランス女性の水泳選手であるリア・トーマスと競わされたり、女子更衣室の共用を強制された選手たちが大学などを相手に集団訴訟を起こしたり、アメリカの杜撰なジェンダー肯定医療で傷ついた脱トランス者たちが次々と医療訴訟を起こしているが、法治国家において、傷つけられた人権や尊厳を回復する最も有効な方法はやはり裁判なのだと改めて考えさせられる。

どんな結果が出るにしろ、報道によって大勢が注目することになるから、問題を周知させるためにも有効な手法だ。

あと、2019年に日本の最高裁で合憲とされていた手術要件が、2023年に違憲とされてしまったように、たとえ最高裁の判決であっても覆すことは可能なのだということは、LGBT活動家が教えてくれた。一度チャレンジして駄目でも、システムや法律を覆すという目的を達成するまで原告を替えて何度でも訴訟を繰り返すことも手法としてはアリなのかもしれない。今まさにLGBT活動家団体の Marriage For All Japan が、同性婚訴訟を全国で同時多発的にやっている感じで。

自分たちの要求を通すまで、何度でも同じ訴訟を繰り返す。その間にロビー活動や広報活動を行って世間や政治家、裁判官などの意識を変えさせることも狙いつつ。そして違憲判決さえ勝ち取れば、あとはなし崩しに立法に漕ぎ着けることができる。

そのような戦略を、LGBT活動家は世界中で用いてきた。ドイツ、日本、台湾でも。

法治国家の裏技。バグとも言えるかもしれない。逆に、われわれもその手法を用いることはできるということだ。同じやり方で逆襲するのも一つの手だろう。

まさにそれをやっているのが、ジェンダー認識法(GRA)に反対しているスコットランドのFor Women Scotland (FWS)という団体であり、「女性の定義」を明確にする裁判を起こすことによって法律で保護される属性としての「女性」から、トランス女性を排除しようとしている。そしてその行動は、2024年6月の法律の一部改正(女性には行政手続きによって法的性別を男性から女性に変更した者も含むと記されていた部分を削除)という形で実を結んだ。今後は最高裁判所で「女性の定義」についてどのような判決が下されるのか、大いに注目されるところである。結果次第ではその影響は世界中に波及するかもしれない。』(P323~324)

ここを読めばわかるとおり、たしかに「LGBT活動家」が「やりすぎた事例」は、事実として山ほどあるだろう。

かつて「新左翼」や「宗教原理主義者」が、その「理想」のためには、「聖戦」としての「爆弾闘争」さえ辞さず、それも「正義」だと考えたのと同じことなのだから、ある意味で「LGBT活動家」のやっていることは、まだしも「法律の許す範囲内でのこと」だと言えるかもしれない。

だがまたそれも、決して「民主主義的なやり方」だとは言えないだろう。

一一だからこそ、非民主主義的な「キャンセル」だとか「ノーディベート」だと呼ばれ、批判されることにもなるのだ。

だが、ここで問題なのは、そこではない。問題は、著者が、

『傷ついた脱トランス者たちが次々と医療訴訟を起こしているが、法治国家において、傷つけられた人権や尊厳を回復する最も有効な方法はやはり裁判なのだ』

『法治国家において、傷つけられた人権や尊厳を回復する最も有効な方法はやはり裁判なのだ』

『たとえ最高裁の判決であっても覆すことは可能なのだということは、LGBT活動家が教えてくれた。一度チャレンジして駄目でも、システムや法律を覆すという目的を達成するまで原告を替えて何度でも訴訟を繰り返すことも手法としてはアリなのかもしれない。』

『逆に、われわれもその手法を用いることはできるということだ。同じやり方で逆襲するのも一つの手だろう。』

と、当たり前のように語ってしまっている点である。

つまり、「正義」の実現ためなら、「敵が使っている(あまり好ましいものではないような、あらゆる)手段を、われわれも使おうではないか」と、そう言っているのである。一一言い換えれば、「目的は手段を正当化する」と。

だが、自分たちの側に「正義」があると考えているのは、「LGBT運動家」たちの側も同じであり、そう信じているからこそ、彼らもまた「手段を選ばない(話し合いなどという、実効性の薄い迂遠なことはしていられない)」という急進的な傾向を持ってしまっているのである。「だって、このくらいやらないと、いくら話し合ったって、世の中は変わらないでしょう」ということである。

そして、それをそのまま「真似」して「それくらいしないと、LGBT運動家たちの危険な運動を、止めることは出来ないでしょう」というのが、本書著者の「立場」であり、その「正義」なのだ。

だから私は、両者の抗争を「馬鹿と阿呆の絡み合い」でしかない、と言うのである。

「民主主義」の原則というのは、言うまでもなく「話し合い」である。いかに迂遠であろうと、時に無力であろうとだ。

では、何を「話し合う」のかと言えば、それは「何が正しいことなのか、正しい選択とは何なのか」である。

つまり、「話し合い」をする以前の「それぞれの意見」は、決して「正義」ではないのだ。「正義」だと思い込んでいれば、決してその「意見」を譲ることは出来ない。

だが、自分の意見が「一つの立場」のそれであると考えるから、「話し合い」の中で、それぞれの「意見」を修正していき、妥協点を見つけ、折り合いをつけて、「自分の理想」どおりではないとしても、「比較的マシな(問題の少ない)結論」にも、たどり着きうるのである。

ところが、「LGBT主義者(運動家)」や、本書著者のような「反LGBT主義者(運動家)」というのは、「自分の意見=正義」だと思い込んでいる「馬鹿」だから、当然のことながら「話し合い」にはならない。

お互いに「あいつらは話しにならないから、事を粛々と、政治的に進めるしかない」と、そんなふうに考えている、どっちも「お話にならない人たち」なのである。

そのため、本書を読んでいて、心底「うんざり」させられてしまった。

これが、世間において、「正義を担いでまわっている運動家」たちの、平均的な姿なのだと、あらためて、そう思い知らされたからである。

本書筆者もそうであるように、ご当人らは「私は良識派である」と思い込んでいるのだが、じつのところ、そんな人が、「相手には良識がない」と、単純に思い込んでいる。決めつけている。すでに答を出してしまっている。

つまり両者は、そうした「自己過信」において、相手と「同レベル」でしかない。

だからこそ、その「結論」も同じで、「話し合いのできない相手だから、実力で排除するしかない。目的の正しさは手段を正当化する。私たちは、あいつらとは違うのだ」と、そう思っているのである。一一だから「うんざり」なのである。

本書を読んでいて、特に同情したのは、ジュディス・バトラーに対してだ。

彼女は、「男女二元論」という「制度的な幻想」を批判することで、少しでも「すべての人の自由」を実現したいと考えた。そのために、人々が信じ込んでいる「思考の制度的な枠組み」に、くさびを打ち込んだのだ。

ところが、「LGBT主義者(運動家)」たちは、バトラーの理論の「意図するところ」をまったく理解しないまま、「男女二元論は幻想である」という部分だけを「切り取って」、「だから、性自認がすべてで良いんだ。それこそが正義なんだ」と、短絡的な「自己正当化」に利用してしまった。

言うまでもないことだが、バトラーが「男女二元論は幻想である」と言ったのは、「誰の性自認が正しくて、誰が間違っている」ということではなく、「私たちは誰しも、自分に都合の良い幻想に執着しがちなのだ。だが、そうしたものは、すべて間違った、幻想への執着にすぎない」ということだったのだ。「だから、他者を尊重しよう」と。

その証拠に、彼女は自身を「レズビアン」だと、そう「表現(説明)」している。

先にも説明したとおり、「男女二元論は幻想」であるとするのなら、そもそも「レズビアン」というものも、幻想なのである。

だから、一見したところ、彼女は「矛盾したこと」を言っているように聞こえるだが、そうではない。

現実に、物事を論じるためには、そうした「制度的な幻想としての概念」も使わないことには、何も論じられないから、彼女はやむなく、世間に通有の概念を使って、自分を「私はレズビアンです」と説明しているのだ。

例えば、「本当は男も女もないのですが、私は女と呼ばれてきたものが好きなのです」と言ったところで、どれほどの人が、この言葉の意味するところを理解できるだろうか?

例えば、「時間は流れない」「私は存在しない」と言って、その意味せんとするところを、理解できる人が、いったいどれくらいのおろう。

そうした、「哲学的に正確な言葉」は、ほとんどの人には、理解不能なのである。それが「現実」なのだ。

だから、バトラーは、やむなく「世間向けの、次善の策的な説明」として「私はレズビアンです」と言っているだけで、それが「正確な現実表現(描写)」だと思ってなどいなかったのである。

これは、ユダヤ人(イスラエル民族の末裔)である彼女が、「パレスチナ問題」について、昔から(ユダヤ・イスラエル人とパレスチナ人からなる)「一国ニ民族制」による平和共存の実現を訴えているのと同じことだ。

哲学者としての彼女は、「国家」や「民族」や「国境」といったことが、すべて「制度としてのフィクション」であることなど、重々承知している。

だが、だからといって「みなさん、本来、人間には、ユダヤ人もパレスチナ人もありません。地上には、もともと国境なんてありません。そんなものは、すべてフィクションであり幻想なのだから、そんなものはすべて捨てて、ともに仲良く自由に生きましょう」などと言わないのは、私たちが、そうした「制度としてのフィクション」から自由になるのが容易ではない、という現実も、重々承知しているからである。

だから、やむを得ない妥協として、「制度的なフィクション」による言葉としての「一国ニ民族制」といった表現を採用したのだ。そうせざるを得なかったのである。

同様に、彼女の「哲学的に深い思考」の方は、「LGBT運動家」にも「反LGBT運動家」にも、当然のことながら、理解されてはいない。彼らには、それを理解する能力なんて無かった。

一一にもかかわらず、馬鹿だからこそ、「わかっているつもり」で、バトラーの思考の「一部を切り取って利用」したり、それを見て「LGBT思想の源流の一つはジュディス・バトラーだ。バトラーとは、なんておかしなことを言う思想家なんだろう」と、そう誤解して、「坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い」と言うよりは、「袈裟(理論)が憎けりゃ、思想家まで憎い」と短絡してしまう。

そしてさらに、「敵の思想」なら軽く扱っても良い、不正確な理解のままでもいいという舐めた態度で、バトラーの思想をまともに理解しようともしないまま、本書では、バトラーの思想について、むしろ自慢気に『世界一わかりやすい説明』なるものを掲げて「いい気になっている」。

バトラーの思想がわからない人間に、どうしてその簡略な説明が、正しいか否かの区別が、あるいは、わかりやすいのか見当違いなのかの区別が、つけられるというのか。

要は、それくらい「無責任なこと」が、本書には書いてある、ということなのだ。

その「わかりやすい説明」というやつだが、たしかに「わかりやすい」し、大筋では「間違っていない」とは、私も思う。

だが、それでも、それを読むだけでは、バトラーが言わんとしたところを理解することなど出来ないし、事実、本書著者も「理解できないまま」なのだ。

単に「理解したつもりになっている(そう思い込もうとしている)」だけなのである。

喩えて言うなら、「中学3年生の日本史の教科書」というのは「わかりやすい」し、大筋で「間違ってはいない」。

だが、それをそのまま「理解」したからといって、「歴史(そのもの)を理解したことになならない」というのと、同じことなのだ。その程度の「理解」なのである。

ともあれ、たかだか30ページほどの説明で、

『バトラーの理論と一緒に数百年分の哲学の知識も身に付く』(P258)

などという、極めて軽薄な物言いが、いかに不遜で、読者に対しても無責任な、ふざけたものかは、もはや論を待たない。

本書著者は、例えば、『ジュディス・バトラー入門』という、たかだか数百ページの本1冊を読んで、バトラーの思想が理解できたと思い込むような馬鹿以上の、大馬鹿だという、これはその証拠でしかないのだ。

本書著者は、バトラーについて、次のように書いている。

『 結局、女性の人権が侵害されている。

そもそも、どんな理屈でジェンダー・セルフID制度が認められたのか? その学問的根拠になってるのは、アメリカ人哲学者のジュディス・バトラーの理論。

「セックス(体の性)がジェンダーを作るのではなく、ジェンダーがセックスとセクシュアリティを生み出した。セックスとジェンダーに別はない」

…うん、意味がわからない。

もし彼女の理論を詳しく把握したい人は、こちらの解説が世界一わかりやすいと思うのでご参照を。

(参考)ジュディス・バトラーの「セックスは常に既にジェンダーである」の解を→44ページ

バトラーの理論と一緒に数百年分の哲学の知識も身に付くのでお得。(バトラーの理論をまともに理解するには、哲学的数養が必須なため)

私なりの理解を述べる。

従来のフェミニズムは男女で肉体の違いがあることは認めつつ、ジェンダー・ロール(性別による社会的役割)を解体することによって男女平等な社会を目指してきた。

バトラーは性別という機念自体を解体することにより全人類の平等を目指している。

「性別を男と女の2つに分けるから、女性差別が生まれるのだ。性別の横念が無くなれば、男女の区別もなくなり、結果として女性差別も無くなるよね」

という感じの主張だと思っている。

理屈としては正しいかもしれないが、現実の肉体や問題を無視しすぎていて私には空理空論のように思える。例えるなら、空気抵抗を無視して弾道計算を行うようなものだ。

現実世界における複雑なパラメーターを全て無視し、高校物理みたいな理想の真空状態の想定で行った計算式を現実世界にそのまま適用すれは、うまくいかないに決まっている。

ジェンダー・セルフID制度の問題はそういうことだと思う。

しかし日本を含む世界中のフェミニストの多くは、なぜかこのバトラーの理に心酔し、多くの国でジェンダー・セルフID制度を導入してきた。

日本の主だったフェミニストや日本学術会議もバトラーの意見を支持する立場。

フェミニストの中には「バトラーの理論は肉体の性を軽視し過ぎており、むしろ女性視的だ」と批判する人もいたが、彼女らの意見は無視され、時にトランス差別的な意見だと非難されてきた。

日本でも性自認偏重の風潮に異を唱えた学者は排除された。

日本ではまだまだ「性自認」の概念が一般に浸透しているとは言い難いが、海外のLGBT思想に影響を受けたLGBT活動家たちの影響は確実に広がってきている。』(P258〜260)

『…うん、意味がわからない。』

『バトラーの理論と一緒に数百年分の哲学の知識も身に付くのでお得。』

この「自惚れきった馬鹿丸出しの物言い」には、何度読んでも反吐が出そうである。

著者の肩書きは「医師」となっており、何のお医者さんかは知らないが、まあ、お医者さんになる程度の「学力」はあったのだろうが、いかんせん「自分の限界を認識する」ほどの知力は無かった、ということだ(我らが北村紗衣だって、東大を卒業して、武蔵大学の教授になったのだ。つまり、医者も大学教授も、肩書きだけなら、その程度のもの、なのである)。

ろくに哲学書を読んだこともないくせに、たかだか30ページほどの、「他人がまとめたネット上の説明文」を、「自分にはわかりやすかった」という理由だけで借りてきて、それをそのまんま掲載し、『バトラーの理論と一緒に数百年分の哲学の知識も身に付くのでお得。』と(本書の中で、二、三度)書く、その「図太い神経に支えられた、無反省な傲慢さ」というのは、並大抵のものではない。

無論、こんな著者の書いていることを、鵜呑みにできるのは、頭の悪い「騙されやすい」読者だけである。

こうした物言いは、医師として以前に、人としての信用を疑わせるものだと、そう気づいて然るべきなのだ。文章が「読める」人ならば。

だから、こんな人に「大丈夫。私が保証します」などと請け負われても、本書を読んだ後の今の私は、そうした言葉を、決して信用することは出来ないのである。

また、『私なりの理解を述べる。』とか『という感じの主張だと思っている。』などと書いておけば、それで「多少間違っていても許されるだろう」と考えている、その薄っぺらい底意が見え見えだ。

こんな人だからこそ、小生意気にも、バトラーの理論を、

『理屈としては正しいかもしれないが、現実の肉体や問題を無視しすぎていて私には空理空論のように思える。例えるなら、空気抵抗を無視して弾道計算を行うようなものだ。』

などと、偉そうに「総括」することもできたのである。

だが、言うまでもなく、バトラーが語ったのは「哲学的な議論」であって「世間が受け入れやすいお話(フィクション)」ではないのだから、それをそのまま「現実世界」に、すぐに「適用できる」などとは、バトラー自身も思っていないというのは、馬鹿でなければ、わかりきった話でしかない。

したがって、その程度のことをバトラーがわかっていなかったかのように「誤解」するのは、頭の悪い「LGBT運動家」と、それと同レベルの、本書著者のような「反LGBT運動家」に他ならないのだ。

だから「馬鹿と阿呆の絡み合い」だと言うのである。

そもそも、多少とも知的に謙虚であれば、たいがいの「哲学研究者」には「バトラーの理論は、そのまますぐに現実社会に適用することのできないものだ」くらいのことは、自明なこととして了解できていたからこそ、バトラーの「哲学」自体は支持した、というのも、理解できたはずである。

ところが、馬鹿のくせに、並外れた思い上がりの持ち主である本書著者は、そうした学者たちをひとまとめにして「権威主義者」のレッテルを貼り付け、自分と同様の「頭の悪い」思想家を「孤高の反逆者」であるかのように描いて見せるのである。

そりゃあ、その学者に嫌がらせがあったのは事実だろう。だが、嫌がらせをしているのは相手方だけではないし、ここでのバトラーの紹介自体が、そもそも誹謗の類いなのだ。ただ、頭が悪すぎて、その自覚がないだけの。

誹謗者というのは、たいがいは「正しい評価を語っている」つもりだという、その典型が、本書著者であり、それが本書におけるバトラー紹介に、端なくも表れているのである。

だが、本書の読者の大半は、この程度のことすら読み取れない馬鹿揃いであり、そんな人たちが本書著者のような「扇動家」に踊らされて、「自らの正義」を振り翳して「馬鹿と阿呆の絡み合い」に参戦していくのである。

まさに、うんざりだ。

もちろん、本書で紹介されている「情報」や「事例」自体は、単純に「参考」にはなる。

ここに集められた「情報」が「偏頗」なものであり、その紹介の仕方が「レトリックによって、恣意的に脚色されている」というのを理解した上で読むのなら、「読まないよりは読んだほうがマシ」くらいの価値は見出せるだろうし、私もそうした観点から「読んで損はなかった」とは思っている。

たしかに、自分たちの正義を振り翳して「暴走しがち」な、今の「LGBT運動」には多くの問題がある。

すでに説明したように、「キャンセル」や「ノーディベート」という「反民主主義的な手法」を駆使して、「結果がすべて」「勝てば官軍」になってしまっている今の「LGBT運動」には、相応にブレーキがかけられるべきであり、そうしなければ、社会は大変な混乱をきたすことになるであろう。

だから、私も、罰則のある「LGBT差別禁止法」ではなく、理念法である「LGBT理解増進法」の線で、少しずつ世の中を変えていく(対話により理解を広げていく)という方向を支持している。

したがって、私の立場は、表面的には「似た選択」をしていても、本書著者の立場とは、決して同じではない。

私もまた、「男女二元論」など「制度的なフィクション」に過ぎないと考えているのだから、それに由来する「差別」が現存する以上、そうした「制度的幻想」は「いずれは解体されなければならない」とは思っている。

だたし、それは「LGBT派」が考え望むような、「今すぐ」ではない。

またそれは、原理的に、完全な実現の不可能なことなのだ。

「理想」という「理念」は、持つべきものだが、他人に強制してはならないものだし、追い求めるべきものだが、到達することのできないものでもあるのである。

先日、前嶋和弘著『キャンセルカルチャー アメリカ、貶めあう社会』のレビューに書いたとおり、原則として、たとえ「誤った慣習」であったとしても、それが人々の間で長く広く定着してきたものなのであれば、それへの、一定の尊重は、是非とも必要なのだ。

だから、そうしたものを強制的に排斥(キャンセル)するではなく、「それは、これこれこうした理由で、間違ったものなのです。だから解体是正されなければなりません。でないと、そのせいで苦しんでいる人たちが、いつまでも浮かばれません」という「根気強い説得」が、是非とも必要なのだ。つまり、原則は「言論」であり「議論」なのである。

「間違ったことなら、四の五の言わさずに、今すぐ変えれば良い」などという、単細胞で乱暴な「急進主義」的なやり方というのは、「他の人々の、それまでの生き方」を全面否定する暴虐であるという意味合いにおいて「悪」なのだ。

いくら「目的」が正しくても、「目的」は「手段を正当化しない」のである。

私このように考えるのは、何もジュディス・バトラーに教えられたからではない。私は、バトラーの思想を知るずっと以前から、

「本当は、この世界(宇宙)には、善も悪もない。善悪をふくめたすべての観念は、人間という生物が、より効率的に子孫を残すために作り上げた、進化論的なフィクションに過ぎない(だから、他の生物に対してまでは、フェアには出来ていない)」

と、そう語ってきたのである。

しかしまた、そんな私が「フィクションとして善悪のある世界」の中で、なぜ「何が善で何が悪かを、可能なかぎり峻別して生きようとしている」のかと言えば、それは私たちが、「人間」としての肉体に閉じ込められた存在(人間)だからである。

「人間」の肉体を持ったまま、「人間以上の真理」を実践することは不可能だし、それを人間がするのは、きっと間違ったこと(悪)だからなのだ。

例えば「人間なんていないほうが、地上の他のすべての生物のためである」という思想は、基本的には「正しい」。

けれども、その真理を「他の人間に強いた」とすれば、つまり、人類を絶滅させたとすれば、それは「人間としての誤り」であり「悪」になってしまう。

そして、言うなれば、こうした非現実的なまでに徹底した思考を「哲学する」というのであり、ジュディス・バトラーの「男女二元論は、制度的な虚構(フィクション)である」というのも、そのようなものとしての「哲学」なのだ。

だから、それは「正しい」のだけれど、それをそのまま「今ここで、人間社会に適用することはできない」のだし、そんなことは、バトラー自身も、他の哲学者の大半も、「自明の前提」として「哲学」しているのである。

だから、本書著者のような「傲慢な馬鹿」が「正義の反逆者」にでもなったつもりで、こんな本を書いているのを見ると、「この世の中の大半は、この程度の人たちであり、そんな人たちによって、現実世界は動かされているんだな」と、改めて思い知らされて、心底うんざりさせられてしまった。

だから私は、本書を読了するとすぐに、すでに買ったあった、富士正晴のエッセイ集『新編 不参加ぐらし』(荻原魚雷編・中公文庫)を、「口直し」に読み始めた。

案の定、その冒頭に収められた、表題エッセイ「不参加ぐらし」は、次のような言葉で締めくくられていたのである。

『 こういう風な一種楽天的人間不信の気分をもっていては、宗教、イデオロギー、科学その他一切の人間の考えだし、行う、善にも悪にも、希望も悲観も程々にしか持ち得なくても仕方がない。こんな知恵も、経験も、手腕もないオッサンが、会合に出かけたり、人のところへ行っても何になるものでもないし、かえって迷惑みたいなもんだろう。

だから、ふっと気の迷いから出て行くような気にならぬよう、自らを戒めて、この十年近く歯を磨かず、ひげを剃ることを怠り、外出ぎらいを極め、不参加ぐらしを条としている。字を読んで、字を書いておればそれでいいだろうと思っている。自分を大して評価していないということらしい。』(P16)

(2024年10月31日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

● ● ●

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○