蓮實重彦の 「逆張り」という手管 : 黒沢清・蓮實重彦 『東京から 現代アメリカ映画談義 イーストウッド、 スピルバーグ、 タランティーノ』

書評:黒沢清・蓮實重彦『東京から 現代アメリカ映画談義 イーストウッド、スピルバーグ、タランティーノ』(青土社・2010年刊)

黒沢清は、映画マニアなら知ってはいるが、普通の人は知らない日本の映画監督であり、なによりここでは、対談相手である映画評論家・蓮實重彦の「弟子」だというのが、ポイントである。

立教大学で、蓮實から「映画」(映画表現論)を学んだのだから、文字どおりの「弟子」なのだ。「弟子筋」とかいった、そんな曖昧な話ではない。

一方、師匠である蓮實重彦の方は、「映画評論家」であると同時に「文芸評論家」でもあるから、広く「評論家」と呼んでおけば間違いないのだけれど、しかし「評論家」だからといって、蓮實が「社会」を論じたりすることは、まずない。もちろん、頭の良い人だから、語らせればそれなりのことが語れるのだが、そこは賢明にも自制しているのだろう。

というのも、蓮實にいくら才能があって、素人をケムに巻くような「もっともらしいこと」を語れるとしても、ジャンル的な知識を十分に持たない、守備範囲外のことについて、うっかり知ったかぶりなんかすると、専門家が蓮實の議論の内実の無さを、事実に基づいて、ここぞとばかりに指摘してくるに違いないからだ。

だから、よく知らないことについてはあれこれ口を出したりせず、自分の専門分野を堅実に守っているのである。

ということで、じつのところ近年の蓮實重彦は、「文芸評論家」を引退しているに等しい。

なぜかと言えば、「映画」と「文学」の二股をかけ続けるのは困難だからだし、そもそも「文学」方面では「批評」というものが商売にはならなくなってきたので、無理をして続ける必要もなかったからだろう。

無論、蓮實重彦ほどの才人であれば、さほど勉強していなくても、そんじょそこらの文芸評論家よりは「説得力のある、面白い議論」を展開することが今尚できるだろう。だが、新作を幅広く読んでいないと、どうしたって「まと外れ」なことをうっかりと言ってしまい、そこを現役の専門家に突かれる怖れがつきまとう。したがって、今どき、無理をしてまで「文芸批評」を続ける意味はなく、もともと好きな「映画」一本に絞った方が、戦略として堅実であり正しい選択なのだ。

映画もたくさん観て、本もたくさん読んで、というのは「物理的に不可能」なことなのだし、年齢的にも無理がきかなくなってきたのだから、議論の穴を突かれることなどあり得ないという自信を持って語るには、「映画」一本で行くというのが正しいことなのである。

そしてさらに言うと、「娯楽小説」ばかり読んでいる人は別にして、「文学」読者というのは基本的に「頭を使う」人たちであり、そこが「映画」ファンとは違う。

現に、「文学」というのは、「哲学」や「思想」といったものと密接に繋がっている。また「歴史」や「社会」といったことについての認識を欠いて、「文学」を的確に理解し論ずることはできない、という共通認識さえある。

ところが、評論家にでもなるのなら話は別だが、「映画」というのは、一般的には、頭を使わずボーッと見ていても、それなりに楽しめるものだし、その結果としての、面白かった面白くなかったというような「感想」なら、誰にでも持てる。

他方、「読書」というのは、その作品を読もうという積極性がなければ、一歩(一頁)も先に進むことのできない。ボーッとしていても読み終えることができるというようなものではないのだ。「活字」の読者には、能動性や主体性が、是非とも求められるのである。

もちろん「娯楽小説(エンタメ小説)」のように、読者を「退屈させないこと」を第一目的として、手を替え品を替えてサービスしてくれるようなものであれば、読み進めていくのも比較的容易であろう。

だが、「文学」というのは、基本的に「読者サービス」で書かれるものではなく、作家と読者の真剣勝負みたいなものだから、読者の方も「お客さん」気分ではいられないし、また気を抜いて読めるようなものは、そもそも「文学」ではないのである。

そんなわけで、「文芸評論」を読むような「文学ファン」と、本書『東京から 現代アメリカ映画談義』を読むような「映画ファン」とでは、間違いなく「文学ファン」の方が「頭を使う習慣がある」という前提において、著者が説得すべき相手としての「読者」としては、前者の方が数等「手強い」と言えるだろう。

まして「映画評論」すら読まないような「映画ファン」など、活字でケムに巻くことなど、仮にも「文芸評論家」を張っていた蓮實重彦には容易なこと。まさに「赤子の手をひねる」ようなことでしかないのである。

では、そんな「蓮實重彦」とは、どういう人なのか、その特徴をここで整理しておこう。

まず、蓮實重彦の「長所」は、次のようになる。

・ 抜群に頭が良い

・ レトリックに長けている

・ よく勉強している(よく知らないことについては、迂闊に語らない)

次は「難点」である。

・ 陰険である(性格が悪い)

・ 嘘つき(不誠実)である

・ 権威(利用)主義者である

と言ったことになろうか。

蓮實重彦が嫌いな人なら、即座に「なるほど」と納得してくれる、シンプルな整理になっているはずだ。

で、「弟子」である黒沢清との対談本である本書だが、蓮實重彦は、こうした個性を遺憾なく発揮している。

まず基本的なところからいうと、本書での二人の議論に、それなりに「説得力」があるように見えるのは、彼らが「お互いの意見を、保証し合っている」からである。

つまり、相手が、ちょっと「変わった(一般的ではない)意見」を口にすると、すかさず「そうですね」「鋭い意見だと思います」「さすがですね」「私も同感です」と肯定して、お互いの「論理的な説明のない意見」が、単なる「独りよがり」や「思いつき」の放言ではないかのように「演出」するのである。

読者が「なんか変なことを言い出したぞ」と思っても、そこで相手が「そうですね」「鋭い意見だと思います」などと「理解」を示し「感心」したかのような「合いの手」を入れると、読者の方は「自分の方が理解できなかっただけなのかな?」と臆してしまいがちだからだ。

このあたりは、「詐欺」の常套手段である。「これだけの性能で、5万円! たったの5万円ですよ!」「まあ、安い!」というアレである。その品物に「5万円」の価値があるのか否か、詳しい説明などされていないのだから、本当のところはわからないのだが、別の人が「安い」と納得したフリを見せると、つい「そういうものなのかもしれない」と思ってしまう。物販会場であろうとネット販売であろうと、「サクラ」が存在するというのは事実であるけれども、素直な人はそれを「疑ってみる」ということができないのだ。

映画に興味のない人であれば「あんなの、師弟の馴れ合い対談だろう」と思うだけなのだが、無条件に期待して本書を読むような、ナイーブすぎる人は「こんな有名人が、嘘をつくわけがない」などと思ってしまうのだ。

だが、有名人だからこそ、「嘘」が有効に機能するのである。

そんなわけで、本書で交わされる、「イーストウッド、スピルバーグ、タランティーノ」などについての「映画作家論」や、それを通して語られる「映画論」は、もちろん対談ということもあるのだが、基本的には「放談」でしかなく、さしたる根拠のない「決めつけ」に過ぎない。

無論、この二人は馬鹿ではないし、たくさんの映画を観ているというのも事実だから、デタラメばかりだというわけではなく、達見も少なくないというのは事実である。

けれどもそれは、言わば「当然の話」に過ぎない。山ほど映画を観ておきながら、面白い意見のひとつも言えないような者は、よほど無能なのだ。だか彼らは、決して「無能ではない」のである。

そして、そんな二人の「映画放談」が、それなりの「達見」を含みつつ、それなりに説得力を持つのは、前述のとおりで「相互承認」をしているからなのだが、そんな根拠薄弱で「あやしげな意見」が、それでも面白いと感じられるのは、蓮實重彦の言説というのが、基本的に「逆張り」だからである。

「目新しいことを言うから、面白い」ということなのだ。

そして黒沢は、蓮實のそうした、「ケレン」を、実作者という「肩書き」の権威おいて、補完する役回りなのだ。

蓮實重彦の「逆張り」とは、無論「正統派や主流派の常識的議論」あるいは「真面目な議論」といった「オーソドックスなもの(意見)」に対する、「逆張り」である。

要は「奇を衒って」おり、そのことで「ウケ」を狙っているのだ。「私の意見に賛同できる人は、特別にセンスのある人であり、世人とは違い、凡庸ではない」と。

「私は、そんな頭の悪い(頭の固い)議論なんかしない。そんなわかりきったことを、くり返すことなんかしない。だから、頭の固い人たちはついてこれないだろうが、それでも全然かまわない。ついてこれる人だけがついてきてくれればいい」と、凡庸な人々の「選民意識」をくすぐるのである。

言うなれば「われわれだけが救われる」という「宗教」みたいなものなのだ。

意見の異なる人にまで理解してもらおうと、真面目な説明や説得をしたところで、そうした努力が実を結ばない公算が高いということは、誰でも知っている。それでも、一歩でも、より本質的な理解を求めて、議論を深めようと「対話」を求めるのが真面目な人の態度なのだが、蓮實重彦の場合、そうした無駄な努力をして時間を浪費するくらいなら、6割を敵に回してでも4割をしっかりとした味方につけたほうが得策だ、という計算である。

「どうせ、大半の者(大衆)は、私の議論についてなど来れない凡庸な人たちなのだから、理解はできなくても、理解した気になるバカを味方につければ、それで十分なのだ」という戦略なのだ。

蓮實重彦の根底には、こうした「ニヒリズム」がどっかりと根を下ろしている。

だからこそ、蓮實の「物言い」というのは、いつでもどこかで「人を小馬鹿にしたもの」になるのだ。言い換えれば、真っ正直に目の前の論敵を批判するようなことはしない。私のように「あんたらはバカだ」とハッキリ言うのではなく、適当に「バカを煽てて味方につける」ということをやっているから、真っ直ぐに「あなた方は正しい」というような言い方にもならず、「まあ、私も適当なことを言っていますね(笑)」みたいな、支持者を「小馬鹿にしたような物言い」になってもしまうのだ。

本書を、読んでいても、イーストウッドであれ、スピルバーグであれ、タランティーノであれ、「褒めているのか腐しているのか、よくわからない言い方」をしているが、もちろんこれは「蓮實的なレトリック」であり「どちらとでも言い抜けられるように設えられた欺瞞的言説」である。

たぶん蓮實は、イーストウッドについてはそれなりに肯定的に評価しているけれども、スピルバーグとタランティーノについては、まあほとんど評価してはいない。ただ「見るべきところはある」というだけの「当たり前の話」を、韜晦された「肯定的評価」ででもあるかのように、見せかけているだけなのだ。

例えば、大雑把に言えば、蓮實のスピルバーグやタランティーノについての評価とは「才能はないけど、すごい人」という評価であり、その意味で「アメリカ映画を代表する人」だという評価である。一一これは、褒めているのであろうか?

もちろん、褒めてはいない。

映画作家に対して「映画作家としての才能はないけれど、映画愛が強くて、それで売れる映画を作ってしまうところがすごい」というような評価は、「人への評価」ではあっても「(映画的)才能への評価」ではないからだ。

そして、一般に求められる作家論とは「才能への評価」なのだ。つまり「やる気があろうがなかろうが、善人であろうがなかろうが」とにかく「優れた映画を作れる才能のある人か否か」についての的確な評価が「作家論」には求められている。ところが、蓮實はそのあたりの話を、上手に「人物論」へとズラして、誤魔化しているのである。

もちろん、「才能はないけど、すごい人」というような評価だと、そう評された作家当人やそのファンが、「馬鹿にするな」と怒りだす蓋然性は多分にある。だから蓮實は、さらに「才能はないけど、そういう無茶な彼が、私は大好きなんですよ」と自己フォローする。

つまり、「才能がない」と言ったのは、「あなた」を否定批判しているのではなく、むしろあなたという人への信頼と、批評家としての誠実から出た、止むに止まれぬ言葉であって、決して「皮肉」などではないのだ、という「自己弁護」を忘れない。

こう言われると「個人的な好悪と、作品評価を区別するのは、評論家としての誠実だから、まあ仕方がないな。その評価が間違っているとしても」と、「才能がない」と言われた作家やそのファンも、その線で矛を収めなければならなくなる。そこで「怒る」と、逆に「おとな気ない」ということになってしまうからである。

つまり、蓮實重彦の言説というのは、このように「二重三重の韜晦」がなされ、容易にはツッコミどころを与えないように、融通無碍なものとして構築されている。

それでいて、結局は「大した作家じゃない」という「本音としての冷笑的な評価」を上手に語ってしまうというのが、蓮實重彦一流のレトリックなのである。

そして、蓮實重彦が、臆面もない「嘘つき」だというのは、蓮實はいつでも、本人がいないところでは、けっこう辛辣かつ冷笑的な評価を口にするわりには、本人を目の前にすると、臆面もない「お世辞」を口にするという、そんな「プロフェッショナルな嘘つき」ぶりの事実があるからだ。

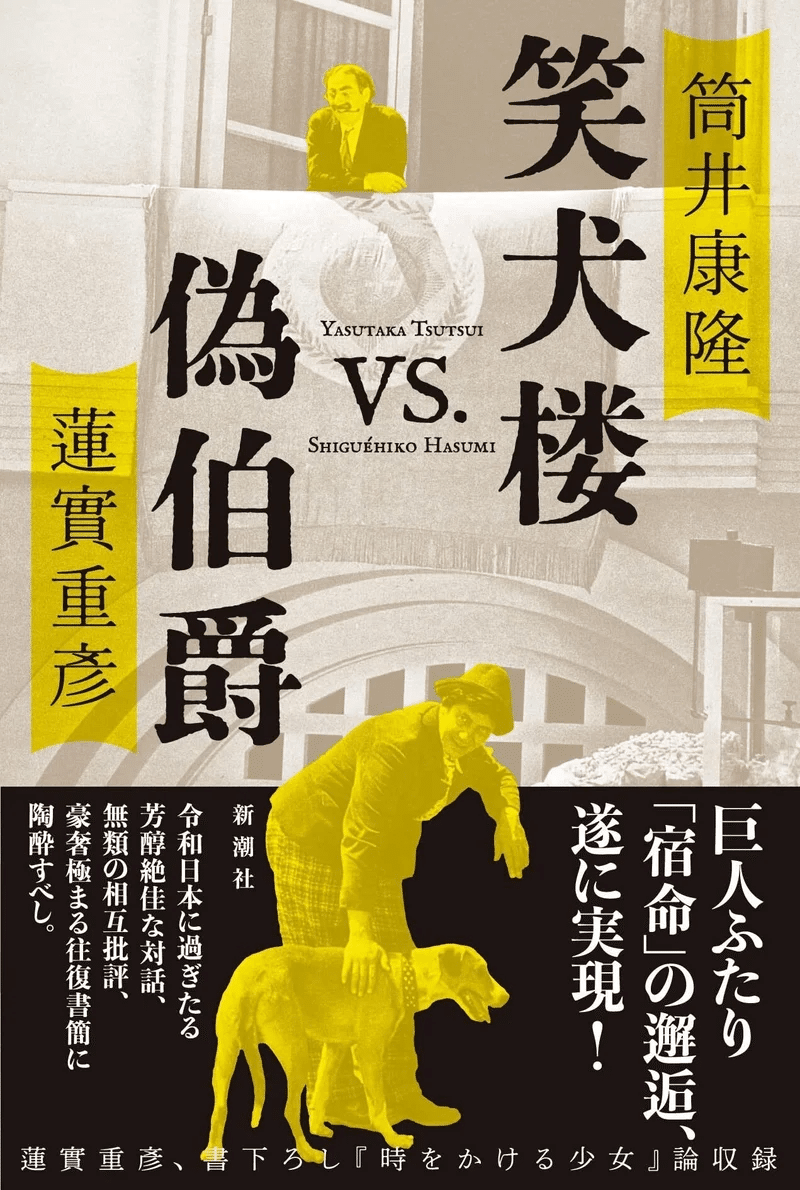

例えば、下のレビュー「筒井康隆・ 蓮實重彦 『笑犬楼 vs.偽伯爵』 :狐と狸の化かし合い」に引用した、蓮實が筒井康隆の本を「思いがけず」所蔵していた経緯の説明部分を読んでいただきたい。要は「三島由紀夫の初版本を買いに行ったのに売っていなかったので、ヤケクソになって買った大量の本の中に紛れ込んでいたのだろう」というような、舐めた説明である。

これは、筒井の方に「お近づきになりたい」という気持ちがあるのを見てとったが故の、微妙な「からかい」なのだ。

蓮實が、ジャン=リュック・ゴダールを「神」のごとき映画作家として持ち上げているというのは、周知の事実だ。ところが、本書のような「対談」だと、蓮實はけっこう、ゴダールさえからかうような言葉を口にしている。

もちろん、「評論(文章)」と「対談(口頭)」とは別だということはあるにしても、その「論調」が違うのは、「文章」の方は、明らかに、意図的かつ堅牢に「作られたもの」だからである。

私は、蓮實重彦の著書 『ゴダール マネ フーコー 思考と感性とをめぐる断片的な考察』を論じて、蓮實のことを「神学者」だと呼んだ。「ゴダールという神(の神性)」を弁証する理論家だという意味である。

同書は、ミッシェル・フーコーを出汁にすることで、ゴダールの偉大さを弁証した本だと、そのようにいうことができるわけなのだが、しかし「神学者」というのは、「神はいる」と論じはするけれども、しかしそれは、必ずしも「神の存在」を信じていなくても、できることなのだ。むしろ、自身の「神学者」としての「存在価値」を守るためにこそ、「神はいる」と論じざるを得ないことの方が多いのかも知れない。

そして、これは蓮實重彦におけるゴダールでも同じことで、蓮實は、心の底からゴダールを(完全なる)神だと信じているわけではない。少なくとも、その自身のゴダール論で語っているほどのものだとは思っていないのだが、そのような「あり得ない話を、あるかの如く説得的に書ける」というところに、彼の「神学者」としての手腕であり存在価値があるのだから、彼は「神学書」においては、ことさら厳格堅牢に書くのである。

一一ところが、「神学者」とて「人間」なのだから、オフの場所では、あるいは、それに類した場所では、そこまで「厳格な議論」はしない。

例えば、保守的な「神学者」が、公式には「神父の独身性」を「神聖なもの」として強調する一方で、陰では女性を買ったり、信徒姉弟に手を出したり、良くても「禁じられているマスターベーション」をしてしまうのと、それは同じことである。

ずーっと「理論」どおりに生きることはできないから、対談などだと「素の人間の部分」が出てしまうし、またそれを少々出したところで、ファンであれば「蓮實さんの人間らしさが、評論よりもよく出ているし、何よりわかりやすい」などと喜んで、肯定的に評価してしまうというのを、蓮實は、ちゃんと見抜いているのである。

「あいつ(蓮實)は、書いてることと、言っていること、あるいは行動が違う」などと指摘するのは、もともと敵意を持った人間なのだから、そんなものは無視しればいいと思っている。

殺された安倍晋三元総理が、街頭演説でヤジを飛ばした人たちを指差して「こんな人たちに負けるわけにはいかない」と、「友敵」関係において持論を展開したように、蓮實重彦も「すべての人を説得する努力」など、端からする気はないのだ。

そんなことはできるわけないと割り切って、味方を固めることしか考えていないから、対談などでは「軽口」や「皮肉」がバンバン出てくるのであり、要は、「神学者」というのは、万人を説得する理論の構築を目指すのではなく、信徒に喜ばれる「ありがたい理論」の構築を目指しているだけなのだ。だから、それ以外では「抜くところは抜いている」のである。

(ちなみに、蓮實にとってのマーティン・スコセッシは、蓮實教公認のスケープゴート、つまりイジメの対象だ。「あいつは馬鹿にしてもいいんだよ」と、読者を使嗾しているのである)

本書は、イーストウッド、スピルバーグ、タランティーノという、黒沢清が好意的に評価している作家についての対談なのだが、蓮實の方は、基本的には、黒沢に「話を合わせて」いるだけで、少なくとも、スピルバーグとタランティーノに関しては、個人的には高く評価しているわけではない。

ただ、「売れっ子」であるという事実がある以上、「褒めようと思えば褒めることもできる」という程度の話でしかなく、これは目の前の「黒沢清」という映画監督についても、同じことだ。

蓮實が、黒沢のことを、さほど高く評価していないだろうことは、無論、黒沢自身も気づいている。しかしながら、蓮實重彦という人は、面と向かって、相手を批判したり、異を唱えたりするようなタイプではなく、面と向かえば、その場では適当に話を合わせておいて、後で舌を出して「嘘だよーん」と戯けて見せるタイプだというのを知っている。

そもそも、そんな「舐めたこと」を許さないようなゴリゴリに真面目な攻撃家タイプなら、蓮實は対談など避けるに決まっているのだから、こちらからケンカを売るつもりなともなく、仲良く対談しましょうと持ち掛ければ、蓮實が持ち上げてくれるというのは、最初からわかっている。

また、蓮實の方は蓮實の方で、対談の場では臆面もなく「ヨイショ」をやっては、対談後に書かれた「前書き」にあたる文章「黒沢清監督に」で、「言い訳(の自己弁護)」をする。「自分(蓮實)は、開き直って言いたいことを言えるタイプではないのだ。申し訳ない」と。

『 昨年末、世界のいろいろな場所で、二一世紀の最初の一〇年の映画が回願されました。海外の親しい編集者たちからせっつかれ、あまり気乗りもしないまま、私もつい複数の企画に名をつらねてしまいました。黒沢さんも、アメリカの『フィルム・コメント』誌にベスト12とフランスの『カイエ・デュ・シネマ』誌にベスト10を発表しておられます。『フィルム・コメント』誌で私がベスト1にあげたエドワード・ヤンの『ヤンヤン/夏の思い出』(2000)がベスト50の三位、黒沢さんが二位に挙げておられたクローネンバーグの『ヒストリー・オブ・ヴァイオレンス』が七位に入っていたほかは、予想通り、デヴィッド・リンチの『マルホランド・ドライブ』(2001)、ウォン・カーワイ『花様年華』(2000)、アピチャートポン・ウィーラーセタクンの『世紀の光』(2006)や『トロピカル・マラディ』(2004)、テレンス・マリックの『ニュー・ワールド』(2005)といった名前が上位を占めているリストを見ながら、黒沢さんや私の選択が集計結果と爽快なまでにへだたっているさまを大いに楽しみました。

それにしても心を動かされたのは、黒沢さんがスティーブン・スピルバーグの『宇宙戦争』(2005)を孤独にベスト1に挙げておられたことです。私も『カイエ』のベストテンでは、やや規則違反ながら一〇位に一二本もの作品を挙げ、その中に『宇宙戦争』をまぎれこませておいたのですが、集計結果を改めて眺めながらつくづく思ったのは、デヴィッド・リンチやテレンス・マリックがいかにもめやすい映画作家だということです。それにくらべて、スピルバーグはきわめて褒めにくい。『フィルム・コメント』のベスト50の中に、彼の作品では『A.I.』(2001)がかろうじて三〇位に入っているだけで、残りはことごとく無視されている。それは、おそらく作品数が多いので集計結果が割れてしまったからでしょうが、イーストウッドの作品も『ミリオンダラー・ベイビー』(2004)が四七位に入っているにすぎず、タランティーノにいたっては一本も入っていない。だから、こんな無意味な企画に参加するのは間違いだともいえましょうが、そこには、無視しえない何かが露呈されているような気がしてなりません。

『マルホランド・ドライブ』と『ニュー・ワールド』はいずれも優れた芸術作品と呼ばれるにふさわしい骨格をそなえており、事と次第によっては擁護する気になったかもしれない作品です。にもかかわらず、この二つの作品は、明日もまた、これまで通り見られるはずだという錯覚を惹き起こす面白いアメリカ映画というより、こんにちのアメリカ合国の知的環境に呼応する芸術作品のように思えました。アメリカ映画独特の強靱さも寛大さも活劇性もそこにはなく、ただ、リンチ的な世界、マリック的な世界ー一そんなものがかりにあっての話ですが一一へと人を誘うのみで、まだ誰も見たことのない映画の断片をふと垣間見させてくれる瞬間はどこにもない。つまり、「有効」であろうとする実践的な意志よりも、そこには芸術家的な達成感が賭けられている。そのような映画が存在することを否定はしませんし、むしろあったほうがよいとさえ思っています。ただ、アメリカ映画にとっては、必ずしも国際的な評価が高いとはいえない『宇宙戦争』の方が遥かに貴重な作品だと考えているのです。』

(P23〜25、「黒沢清監督に」)

私が、蓮實重彦の「逆張り」と言ったのが、よくわかってもらえるのではないだろうか?

蓮實はここで『世界のいろいろな場所で、二一世紀の最初の一〇年の映画が回願されました。海外の親しい編集者たちからせっつかれ、あまり気乗りもしないまま、私もつい複数の企画に名をつらねてしまいました。』などと、まるで「嫌々ながら仕方なしに」ベスト投票に参加したようなことを書いているが、もちろんこれは「嘘」である。

蓮實は、こうした投票結果について『黒沢さんや私の選択が集計結果と爽快なまでにへだたっているさまを大いに楽しみました。』などと、一般的には「負け惜しみ」とも取られないことを書いているが、もちろん、そういうことではない。

蓮實は、こういう投票結果になることをあらかじめ予想し、そのうえで自分の意見が「少数派になるように狙って」、自覚的にそのような投票したのである。だからこそ、この予想どおりの結果を『大いに楽し』むことができたのだ。

どういうことかというと「私(や、弟子の黒沢)は、皆さんとは違って、凡庸ではないのですよ。だからこそ、浮いてしまった」と、そう言っているのである。

普通に正直な多くの人は、自分が投票した作品が、多くの票を集めて上位にランクされるのを素直に期待するのだけれど、蓮實重彦のような人間は、「そんな人たちと同じ」では、嫌なのだ。

それでは、自分の「特別性(非凡性)」がアピールできないから、逆に「みんなとは意見が、ぜんぜん違っていた」方が嬉しいのだし、それを「狙って」の投票なのである。

こうした人気投票を、「俺は、みんなとは、ちょっと違うんだぜ」とアピールするための絶好の機会だと考えるからこそ、蓮實は、「自分の存在価値(希少価値)」をアピールするために、基本的には意味がないと考えているものに、わざわざ参加するのである。

そしてそのためには、蓮實は、一般的に評価が高いであろう作品については、「わざと避けて投票する」。

「あんなものを良いと思っているところが、みなさん、まだまだだね」というアピールである。なにしろこちらは「映画の歴史」をしっかりと勉強した、「映画とは何か」を理解している人間なのだから、昨日今日のことしか知らない青二歳の映画作家や評論家の「知ったかぶり」なんて馬鹿馬鹿しいと、そんな上から目線で「やれやれ(笑)」と、やってみせるのである。そのための、自覚的な「逆張り」なのだ。

したがって『『マルホランド・ドライブ』と『ニュー・ワールド』はいずれも優れた芸術作品と呼ばれるにふさわしい』作品だと言いながらも、それが「アメリカ映画」らしくない、凡庸な意味での「作家主義」の作品だから自分はあえて評価しないのだ、という言い方も、要は「自分は、凡庸な芸術主義者じゃないし、視野の広さ、視点の高さが、みなさんとは違うのだ」という意味だ。

『マルホランド・ドライブ』や『ニュー・ワールド』を評価しなかったのは、それが「一般に(凡庸な評論家たちに)高く評価されるだろう」と予測できたからこそ、それらを外した「逆張り」した上で、それらの「人気作」を「凡庸な作家主義の芸術映画(気どりにすぎない)」と、「一枚上を行く」かのような評価を語って見せたのである。

なにしろ、みんなと同じものを評価していては、決して「特別」にはなれない。

だから、少々問題のある作品であろうと、一箇所でも光るところがあれば、むしろそっちを評価してみせる。そのことで「他の人には見えていないものが、自分には見えている」とアピールできる。「誰が見ても、よく出来たているとわかる作品」を評価するのではなく、まだ誰も評価していない作品を「こんなの見つけたぞ!」とアピールする方が、「目利き」ぶりをアピールするのには有利なのだ。

仮に、それで、自分の持ち上げた作家がその先伸びなくても、もともとマイナーな作家なのだから、それはその作家の自己責任であり、自分の失点にはならないし、そうした作家が10人に1人でもブレイクすれば、その際には「それみろ」と自慢できるし、「さすが」という話にもなる。だからこそ、

『規則違反ながら一〇位に一二本もの作品を挙げ、その中に『宇宙戦争』をまぎれこませておいた』

のである。

メジャーすぎて損をしているスピルバーグに恩を売り、まだ売れていないこれからの作家にも恩を売る。

つまり、人気のわりには評価の低い作家は「蓮實さんは、自分をわかってくれている」と感謝感激するし、めったに褒められたことのないマイナー作家は「自分を見出してくれた」と恩に着るだろう。

そのようにして「目利き」ぶりをアピールしていれば、業界的に力のある人気作家にも好かれ、かつ、それまでの一般的な価値観を批判したい後続世代は、蓮實的な評価の仕方を支持するようになるだろう。

そうなれば、蓮實は、今の地位も安泰だし、将来的にも、後続世代の「神」になれる可能性だってある。

ゴダールやフランス映画、あるいはハリウッド初期の古典を誉めているだけでは「エリート気取りの鼻持ちならない奴」で終わってしまうが、スピルバーグのような作品評価において不遇な有力者に粉をかけ、若手の尻まで掻いておけば、「高踏趣味者」として無視されて終わり、ということにはならないで済むのである。

つまり、蓮實重彦の作品評価というのは、きわめて戦略的なものであり、業界政治的なものなのだ。だてに、東大総長になった人ではないのである。

『(承前) くり返すまでもありませんが、『トウキョウソナタ』(2008)を撮りあげたばかりの黒沢さんと、貴重なアメリカの映画作家についてお話しできたことは、言葉にはつくしがたい喜びでした。こんな機会はめったにあるものではないので、運がよかったとしかいいようがありません。しかし、あえていわせていただければ、「遅れてきた」批評家としては、オルドリッチやフライシャーやドン・シーゲルの最盛期に、黒沢さんと彼らについて縦横に語りあってみたかった。そう思うのは、老齢者の贅沢にすぎないのかも知れません。ただ、ほぼ同時代の映画作家としてその作品を他人事ではないという思いで追っていたイーストウッドの場合はともかく、彼より若いスピルバーグとタランティーノについては、私以上の執着を持ってそれぞれの作品を見続けていた若い世代の批評家がいたはずだから、そういう人を相手にしたほうが、黒沢さんの対応もより生々しいものになったのではないか。その点が、やや気がかりなのです。

ことによると、それは、「対談」という形式にまつわる問題かも知れません。はたして、批評家は、映画作家と「対談」する権利を持っているのでしょうか。これまで、何冊かの対談集やインタヴュー集を出版してきた人間として、なかなか肯定的な答えを出しかねるところです。黒沢さんとフライシャー追悼の「対談」をする機会に恵まれたこともありますが、あのときも、「インタヴュー」に撤すべきではなかったかといまは深く悔いています。それが、批評家として、映画作家に対する当然の振る舞いであるはずだからです。

かつて、ゴダールをめぐってもインタヴューさせていただきましたが、あのときの緊張感は忘れがたいものがあります。また、日本語では発表されていませんが、ケント・ジョーンズのドキュメンタリー映画『ヴァル・ルートン/影の中の男』(2007)のために、黒沢清からしかるべく言葉を引きだせと依頼されたこともありました。そのとき実現したのはビデオ・キャメラを前にしての一時間ほどの「インタヴュー」でしたが、そこにはりつめていた乾いた空気を受けとめながらも、この位置こそが自分のものだと思わず生き返るような快感を覚えました。黒沢さんの発言に驚嘆したアメリカのプロデューサーからいちはやく礼状がとどいたほどですから、よい仕事ができたとひそかに自負しています。ところが、この「対談」では、黒沢さんとお話しできることの嬉しさに見あった批評家としての緊張感が、私の中でやや希薄ではなかったかという忸怩たる思いがつきまとって離れません。それが何とか書物のかたちに収まったのは、もっぱら黒沢さんの寛大さによるものです。

ロラン・バルトは、まだ六〇歳にもならないうちに、しかるべき年齢に達しているのだから、もう他人の視線など気にすることなく、思いのままに振る舞ってもよいはずだと自分に言い聞かせていました。私はといえば、七〇歳をすぎてからも、いまだロラン・バルトの境地に達していません。ところが、八〇歳のクリント・イーストウッドは、その新作『インビクタス/負けざる者たち』(2009)で、他人の視線などいっさい気にすることもなく、思いのままに振る舞っている。モーガン・フリーマンの企画に演出家として参加しただけだといえばそれまでですが、人を喰ったとしえかいえないこの作品の透明感は、「有効」であることに撤すれば、それだけで映画ができるという確信からきているのでしょうか。それとも、「有効性」など犬にでもくれてやれとせせら笑っているのでしょうか。』

(P25〜27、前同)

弟子の黒沢を対談相手にして『『トウキョウソナタ』(2008)を撮りあげたばかりの黒沢さんと、貴重なアメリカの映画作家についてお話しできたことは、言葉にはつくしがたい喜びでした。こんな機会はめったにあるものではないので、運がよかったとしかいいようがありません。』とまで、臆面もなく言ってしまえるのが、人を小馬鹿にした冷笑家である、蓮實重彦という人なのだ。

もちろん、黒沢とて、内心では「また蓮實が、やっているよ」と思ってはいても、味方につけておくべき人物なのだから、こんな「みえすいたお世辞」も、「苦笑」を浮かべてやり過ごすしかない。蓮實に「批評家としての誠実=人としての誠実」を求められると思うほど、黒沢は蓮實のことを知らないわけではないのだ。

また、蓮實ここで『黒沢さんとフライシャー追悼の「対談」をする機会に恵まれたこともありますが、あのときも、「インタヴュー」に撤すべきではなかったかといまは深く悔いています。それが、批評家として、映画作家に対する当然の振る舞いであるはずだからです。』と書いているのは、批評家というのは本来、作家相手に「仲良くおしゃべり」するのが使命ではなく、その作家の「本質」を剔抉するために「聞くべきことを聞く」というのが、最低限の仕事だと、そういう意味である。

それをした上で、「身内」についても、「忖度」なしで、フェアな評価をすべきだと。

ところが、当然のことながら、蓮實には、そんな「批評家本来のあり方」に忠実であろうという気など、さらさらない。

公式には「神はいます」と言っても、オフでは「神なんていませんよ」と平気で言えるのが蓮實重彦という人であり、それで「それは、日頃言っていることと矛盾してるじゃないか!」とでも非難されようものなら、待ってましたとばかりに「神とは、存在非存在を超えた存在だということですよ」とやり返して喜んでいるような「不誠実な人間」なのである。蓮實重彦の「レトリック」とは、こうした性質のものなのだ。

『 かつて、ゴダールをめぐってもインタヴューさせていただきましたが、あのときの緊張感は忘れがたいものがあります。また、日本語では発表されていませんが、ケント・ジョーンズのドキュメンタリー映画『ヴァル・ルートン/影の中の男』(2007)のために、黒沢清からしかるべく言葉を引きだせと依頼されたこともありました。そのとき実現したのはビデオ・キャメラを前にしての一時間ほどの「インタヴュー」でしたが、そこにはりつめていた乾いた空気を受けとめながらも、この位置こそが自分のものだと思わず生き返るような快感を覚えました。黒沢さんの発言に驚嘆したアメリカのプロデューサーからいちはやく礼状がとどいたほどですから、よい仕事ができたとひそかに自負しています。ところが、この「対談」では、黒沢さんとお話しできることの嬉しさに見あった批評家としての緊張感が、私の中でやや希薄ではなかったかという忸怩たる思いがつきまとって離れません。それが何とか書物のかたちに収まったのは、もっぱら黒沢さんの寛大さによるものです。』

と、このように言うのは、もちろん「世界のゴダール」の前では、そして「堅物のゴダール」の前では、当然のごとく「猫をかぶって」誠実ぶってみせるのだが、所詮「弟子」でしかない黒沢清に、そんなことするわけがないだろうという、これも分かりきった話である。

また、それなのに、臆面もなく「同じ緊張感を持って対するべきでした」などと「心にも無いこと」を平然と言えるのも、「不誠実」であることを恥じない蓮實重彦ならではものだと言えよう。

当然のことながら、黒沢にしてみれば、対談相手の自分までも小馬鹿にしたような物言いだとわかってはいるが、「師匠」に逆らうことはできないから、「苦笑」して受け入れるしかないのである。

(※ くりかえしの「引用」で恐縮だが、蓮實の、読者まで小馬鹿にした、見え透いた謙遜ぶりを味読してほしい)

そして、なんで蓮實が、わざわざこんな「みえすいた嘘」を書くのかと言えば、それはこの対談が「馴れ合いの予定調和」でしかないことを自覚しているからだ。

「中身の薄い放言対談」なったことの「言い訳」として『緊張感が、私の中でやや希薄』であったから、黒沢との対談は、ゴダールのインタビューの時のように、批評家の本分を果たすことが出来なかったのだと、そう言っているのである。

要は「つい、リラックスして、適当な話ばかりしちゃったけど、読者の皆さん、黒沢くんも、ごめんなさいね(笑)」ということなのである。

『 ロラン・バルトは、まだ六〇歳にもならないうちに、しかるべき年齢に達しているのだから、もう他人の視線など気にすることなく、思いのままに振る舞ってもよいはずだと自分に言い聞かせていました。私はといえば、七〇歳をすぎてからも、いまだロラン・バルトの境地に達していません。ところが、八〇歳のクリント・イーストウッドは、その新作『インビクタス/負けざる者たち』(2009)で、他人の視線などいっさい気にすることもなく、思いのままに振る舞っている。モーガン・フリーマンの企画に演出家として参加しただけだといえばそれまでですが、人を喰ったとしえかいえないこの作品の透明感は、「有効」であることに撤すれば、それだけで映画ができるという確信からきているのでしょうか。それとも、「有効性」など犬にでもくれてやれとせせら笑っているのでしょうか。』

もちろん、蓮實重彦の場合は、ロラン・バルトやイーストウッドのような「人目を気にしない自由奔放」ではなく、単に「人を人とも思わない」だけ(傲岸不遜)である。

良い意味で「人目を気にしない」のではなく、悪い意味で「人目を気にして、それをコントロールすることに喜びを感じている」タチの悪い人なのだ。

だから、ロラン・バルトやイーストウッドのように「なりたい」のではない。そんなものには「なりたくない」だけなのだ。他人をコントロールしている方が「支配欲」が満たせて楽しい、という人なのである。

そんなわけで、本書は、内容的には大したことは語られておらず、ただ「自分の趣味」を気楽に語って、お互いに保証しあっているにすぎない。

Amazonのレビューを見ると「評論とは違って、とても分かりやすく面白く読んだ」というような意見も見られたが、それはまさに蓮實重彦の「思う壺」でしかない。

「逆張り」による特異な評価を語ることで、「趣味に正直で良いんだよ」「論理的な説明なんて、しなくてもいいんだ」「違う意見の人まで、説得する必要などないんだ」と言っているような「頭の悪い読者に媚びた」対談なのだから、本書が、ボーッと映画を見ているだけの映画ファンには喜ばれる「娯楽本」になっている、というのは間違いのない事実なのである。

(2024年1月23日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・