宇佐美りん 『推し、燃ゆ』 : ごく当たり前の、今風「純文学」

書評:宇佐美りん『推し、燃ゆ』(河出書房新社→河出文庫)

ベストセラーになった、2020年刊行の芥川受賞作である。

私が買った単行本の古本は、初版刊行から約半年後の2021年3月の増刷分で、なんと「第43刷」。この本の帯には「47万部突破!」とあるのだが、ざっと調べてみると「80万部突破」という帯文もあった。300万部売り上げたという又吉直樹の『火花』には及ばないものの、純文学作品として破格のベストセラーなのは間違いのないであろう。

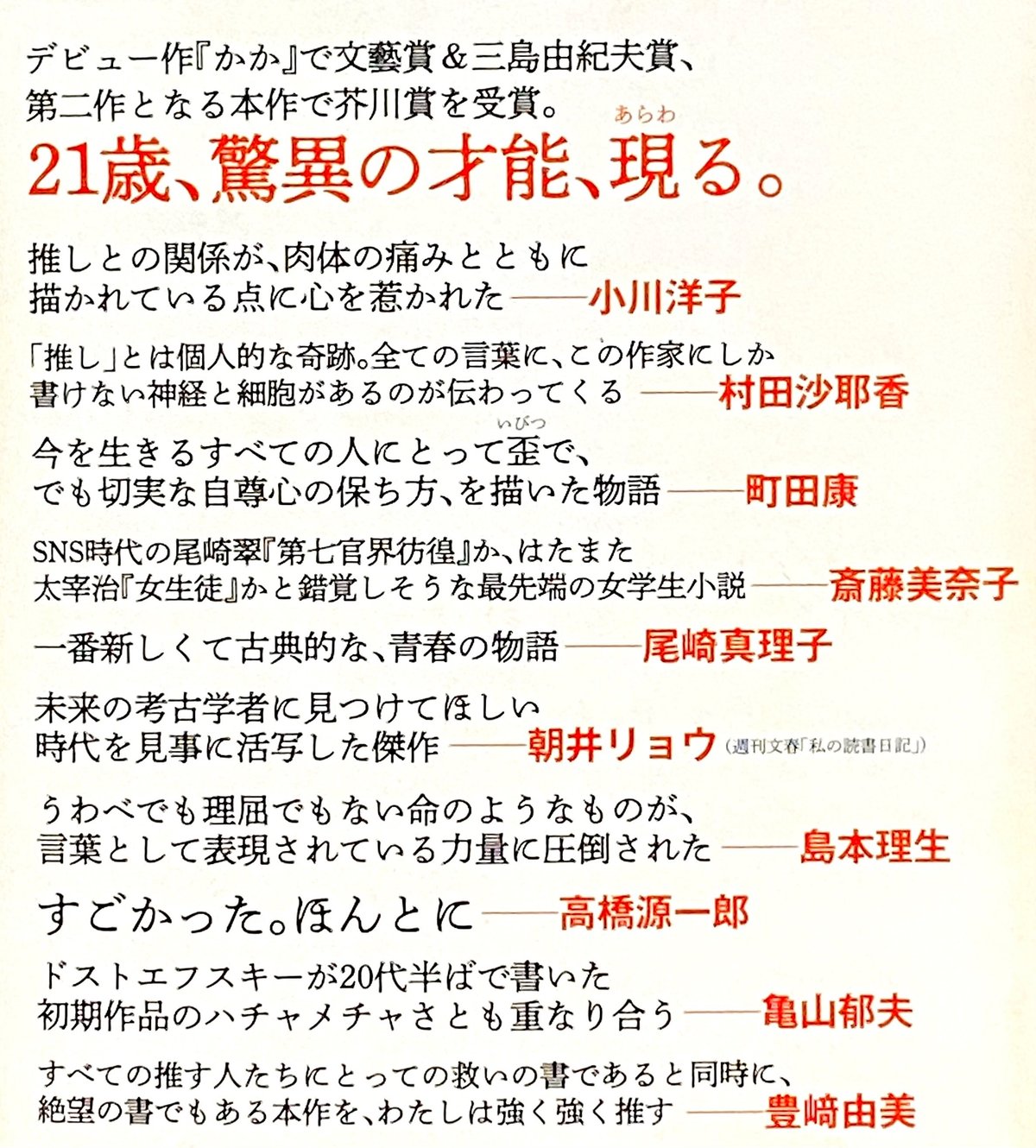

本書の帯背面には、下のような「紹介文&推薦文」が並ぶ。

『デビュー作『かか』で文藝賞&三島由紀夫賞、第二作となる本作で芥川賞を受賞。

21歳、驚異の才能、現る。

推しとの関係が、肉体の痛みとともに描かれている点に心を惹かれた一一小川洋子

「推し」とは個人的な奇跡。全ての言葉に、この作家にしか書けない神経と細胞があるのが伝わってくる一一村田沙耶香

今を生きるすべての人にとって歪で、でも切実な自尊心の保ち方、を描いた物語一一町田康

SNS時代の尾崎翠「第七官界彷徨」か、はたまた太宰治「女生徒』かと錯覚しそうな最先端の女学生小説一一斎藤美奈子

一番新しくて古典的な、青春の物語一一尾崎真理子

未来の考古学者に見つけてほしい時代を見事に活写した傑作一一朝井リョウ(週刊文春:私の読書日記)

うわべでも理屈でもない命のようなものが、言葉として表現されている力量に圧倒された一一島本理生

すごかった。ほんとに一一高橋源一郎

ドストエフスキーが20代半ばで書いた初期作品のハチャメチャさとも重なり合う一一亀山郁夫

すべての推す人たちにとっての救いの書であると同時に、絶望の書でもある本作を、わたしは強く強く推す一一豊崎由美 』

だが、端的に言わせて貰えば、本作は、ごく当たり前な「芥川賞」受賞作であって、「推し」という今の「社会風俗」を扱っている点にしか「新しさ」はない。

それをはずせば、純文学作品では極めてオーソドックスな「悩める若き主人公の自意識を描いた作品」でしかない。

もちろん、オーソドックスな「悩める若き主人公の自意識を描いた作品」だというのは、相応の「作家的力量」はある、ということなのだが、言い換えれば、それ以上のものはない、ということでもある。したがって、この作家が、このまま歳をとって、それ相応の題材を扱い、それをこのレベルの作品に仕上げたところで、この作品のように「売れる」ことは金輪際ないだろう。

そして、この作品に「推薦文」を寄せた人たちも、私と大差のない作家(の力量)理解において、作者を「書ける新人」として推薦しているに過ぎないし、「売れる純文学」として応援しているに過ぎない。こういう「売れる作品」がたまに出てこないことには、長期低落傾向にある「今の日本の純文学(主流)=自意識の葛藤を描く小説」は、商業出版物としては、もたないからである。

しかし、推薦文を寄せたような「比較的売れている先輩」たち(とその周辺の文学関係者)が、声をそろえたところで、それだけでベストセラーになるほど、小説出版界の現状は甘いものではない。

本書が売れたのは、まず第一に、最先端の「若者風俗」である「推し(活)」を扱っていたからであり、その作品が「芥川賞」をとったからである。つまり「話題性」と「権威」の二つが重なって、売れたのであって、決して本作の「文学性」によって売れたのではないと、そう断じても良いだろう。

本作が描いているのは、「推し(対象であるアイドル)」を「推す」ことで、なんとか「生きる意味」を見出し、そこに「救い」を求めている、悩める女子高校生が主人公である。

彼女は、「軽い学習障害」を抱えているのだが、その原因は「家庭」にある。彼女に「知的障害」まであるわけではないのだが、家庭における「うまくいかなさ」において、その軽度の学習障害を乗り越える気力が起こらず、またそこを母親に責められることによって、負のスパイラルに陥っている。そして、そんなどん詰まりの彼女を精神的に救っているのが、彼女の「推し(対象)」である男性アイドルへの、過剰な「推し活」だ。

端的に言って、彼女の「推し活」は、「現実逃避」であり「依存」でしかない。中年女性が「宗教教祖」に入れ上げるのと、なんら違いはない。

「推し(対象)」自身とその周囲(業界)が捏造した「商業的幻想」ではあるにしろ、そうした「虚像」を鵜呑みにできるのは、彼女がそれを「信じたい」からであり、フラットな立場から「信じられる」と判断した上で、支持しているのではない。端的に言って、彼女は「逃避対象としての幻想」が欲しいのであって、生身の人間を応援したいのではないのだ。

本書が「売れた」主因は、間違いなく『推し、燃ゆ』というタイトルである。

まず、流行の社会風俗である「推し」というものを、わかりやすく前面に押し出したところが(商業的に)良かった。

多くの読者は「ああ、いま話題の推し活の話か。それを純文学者が書いているのなら、どんな掘り下げがあるのだろう」といった「期待」をするし、若い読者であれば、純文学者という権威が、自分たちの文化を「肯定的に描いてくれた(のだろう)」と思い、期待して読むことにしたのだろう。

本書が、ゆったりした字組で120ページほどの作品(つまり、長編というよりは中編)で、いかにも「読みやすそう」という印象を与えたのも良かっただろう。

また、このタイトルは、多くの読者に「誤解」を与える点でも、売上に有利に働いただろう。

本書タイトルの『推し、燃ゆ』というのは、第一義的には「推し(対象)が、炎上した(炎上被害に遭った)」という意味で、それは本書帯にも、

『推しが炎上した。』

とあるとおりだ。

ただし、タイトルというのは、何も「一義的」である必要などない。むしろ、優れた文学作品のタイトルというものは、「内容説明」的に一義的なものではなく、しばしば象徴的「多義性」を含んだものだから、本書のタイトルを多義的に解釈したとしても、それは決して間違いではなく、むしろ文学読者らしい読み方だというべきだろう。

つまり、本書のタイトルは多義性に開かれていたのだけれど、実際には、それほどのものではなく、単に「内容紹介」的なものに止まっていたと理解するのが、正しいであろう。言い換えれば本書のタイトルに「推し(対象)が、炎上した(炎上被害に遭った)」という以上の意味を読み取ってしまった人は、善意による「深読みのしすぎ」をしてしまったのである。

具体的にいうと、『推し、燃ゆ』というタイトルには、次のような、読みが可能だ。

(1)「推し(対象)が、炎上した(炎上被害に遭った)」

(2)「推し(対象の心)が、(肯定的な意味で)燃えた」

(3)「推し(活動に、私=主人公)が、(肯定的な意味で)燃えた」

(4)「推し(活動)が、炎上を招いた」

以上の四種類の意味を読み取ることが可能なのだが、本書のタイトルが直接的に意味しているのは、前述のとおり(1)であり、せいぜい(4)の意味を含むかもしれない、という程度で、(2)(3)の意味は含まないと断じていい。

では、「(2)(3)の意味は含まない」とはどういうことかというと、本書のタイトルが正しく意味しているのは、(1)やせいぜい(4)という「否定的」な意味であって、(2)や(3)のような「肯定的」な意味は含まない、ということである。

つまり、本書のタイトルだけを見て、「推し(活)」を肯定的に描いてくれているのだろうと期待した、特に若い読者は、その期待を裏切られることになる。なぜなら、主人公は、明らかにメンタルに不調を抱える人物であり、作者が手放しに主人公を肯定しているとは、とうてい感じられないからだ。

無論、作者は主人公を「否定」していないし、「批判」もしていない。言うなれば「救いのない彼女に、寄り添っている」とは言えるのかもしれないけれど、「推し活」をやっている人たちが、この小説を読んで、「純文学者という権威者」から「推し活」の意味を「積極的かつ肯定的に支持された」、言い換えれば「お墨付きを与えてもらえた」とは思わないだろう。

現に「推し活」をやっている人で、この作品に「救われる」のは、主人公と同じような「困難」を抱えており、「推し活」しないではいられない人たちに限定されるだろうし、それも主人公の気持ちが「わかる」というレベルの「共感」であって、作者がこの作品に込めた「現代社会の病理」的な意識にまで届くものではないだろう。

「わかるわかる」で売れるのは、本作が、飯田一史が『「若者の読書離れ」というウソ 中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか』の中で挙げていた、いま「売れている本」の「三大ニーズ」と「四つの型」の要素の、一部に当てはまるところがあるからだ。

『中高生が本に求める「三大ニーズ」とは、次のとおり。

(1)正負両方に感情を揺さぶる

(2)思春期の自意識、反抗心、本音に訴える

(3)読む前から得られる感情がわかり、読みやすい

一方、「四つの型」は次のとおり。

(1)自意識+どんでん返し+真情爆発

(2)子供が大人に勝つ

(3)デスゲーム、サバイバル、脱出ゲーム

(4)「余命もの」(死亡確定ロマンス)と「死者との再会・交流」』

つまり、本書に当てはまるのは、「三大ニーズ」の(1)と(2)、「四つの型」の(1)の一部である、若者の「自意識(を描いている)」といった部分である。

したがって、本書に、「推し活」に対する「(積極的な)肯定」を期待した若い読者は裏切られる。

そして「たしかに、こういう依存的な人も大勢いるけれど、みんながそうだというわけではない。推し活が、現実逃避のためのものでしかないかのような、誤った印象を与えるこの作品は、明らかに一面的であり、偏見を助長するものでしかないから、その点で、この作品を肯定的に評価するわけにはいかない」ということにもなろう。

一方、前記のとおり「対象依存的な推し活」をやっている、本作主人公と似た人たちなら「わかるわかる」というレベルで本作を高く評価できるだろうし、それとは真逆に「なんで、推し活なんて馬鹿げたこと(高度資本主義的な罠)にハマるんだろうか」というような疑問を持っている、比較的年長の読者には「やっぱりなあ(若い子たちは、今の日本の展望のなさに病んでいるんだ)」という「わかりやすい意味付与」において、本作を受容し、その点で本作を肯定的に評価するだろう。朝井リョウの『未来の考古学者に見つけてほしい時代を見事に活写した傑作』という評価は、多分にこうした「社会心理(病理)学」的なものと言えるだろう。

だが、私としては、本作を単なる「感情肯定的なもの」としてありがたがる若い読者の評価も、「今の若者の困難を鋭く描いた作品」としてありがたがる年長世代の評価も、ともに「安易」なものとして、およそ肯定的に評価することはできない。

というのも、私が読んだ印象では、本作は「推し活」という新しい文化を扱ってはいるものの、書いていること自体は「何も新しいことがない」からだ。

言い換えれば、「推し活」という「目新しいガジェット」以外は、昔からよくある「自意識文学」を一歩も出ない、極めて「保守的」に無難な作品でしかないのだ。その範囲において、かなり手堅く、よく書けていたとしても、である。

私が本作を読んで、まず感じたのは「昔からこんな作品、よくあったよなあ」ということである。

例えば、ふた昔ほど前なら、この主人公は「家族の問題」を原因として「拒食症にとり憑かれた少女」として造形されたのではないだろうか。

実際、本作の中で主人公は、自身の「重さ」や「肉」というものに対する「わずらわしさ」を繰り返し表明している。だから、昔なら「拒食症」になるところが、今は「推し活」だというだけの違いである。

昔なら、食べることを拒否することで、その「肉体性」から離脱して「肉の汚れなき精神的存在」であろうとしたのだろうが、今の時代には、そんな「抽象的」な態度は採れない。端的に言って、自分がそんな「超越的なもの」になれるとは思えないから、それを他所に探して、それに憑依することで、自分の「肉体」であり「現実」から逃れようとする。

したがって、その「憑依対象」は、「肉体的存在」であってはならない。まさしく「アイドル(偶像)」という「抽象的な存在」でなければならず、本作の主人公が「推しを、もっと理解したい」と言いながら、その「推し」とは、自分の中で抽象された存在、つまり「イメージ=偶像」としての「推し」でしかなく、本当の意味での「生身の人間(肉)」ではないことに、明らかであろう。

このようなわけで私は、本作を「よくある自意識系純文学作品」だと思うし、すでに書いたとおり『中年女性が「宗教教祖」に入れ上げる』のを描いた作品と、(題材的には違っても)本質的には何も違わないと評価するのである。

本作が「ベストセラー」になったのは、タイトルに対する「誤解」が、その主たる原因であり、文学的に特に優れていたからというわけでないのは、「推薦文」を寄せた人たちとて、大差のない認識であろう。一見彼ら彼女らが、大絶賛しているように見えたとしても、彼ら彼女らにとって、本作がその読書人生における「オールタイムベスト50」に入ることは絶対にないだろうし、「ベスト100」に入ることもないだろう。それどころか10年もせぬうちに、この作品のことを忘れてしまっているのではないだろうか。

もちろん、何度も書いているように、本作が「それなりによく書けている若手作家の作品」だというのを、私とて否定するものではない。ただ、それだけのものだと言ってしまえば、それだけのものでしかないのだ。

したがって、本作を読んで「思っていたのとは違う」とか「面白くなかった」とか「読みにくかった」といった評価が、若い読者を中心に少なくないというのも、しごく当然のことだと言えるだろう。

本作は、「最先端の風俗」を扱った「オーソドックスな自意識系純文学」なのだから、もともとそういう「自意識系純文学」が好きな読者か、「推し活とかをやっている今の若者って、何を考えているんだろう?」ということで本書を読んでみたオジサンオバサン、あるいは、主人公と同様の「依存」傾向のある若い読者の「あるある」的受容以外では、本作を「文学」として、「傑作」だと評価する人は、さほど多くはないはずなのである。

(2023年11月29日)

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○