白川静・梅原猛 『呪の思想 神と人の間』 : 「白川学」 とは何か。

書評:白川静・梅原猛『呪の思想 神と人の間』(平凡社ライブラリー)

白川静は、『字統』(1984年)、『字訓』(1987年)、『字通』(1996年)などの「漢字辞典」で知られる、『漢文学者・東洋学者』(Wiki)である。

しかし、ここで言う、白川の「漢字辞典」というのは、「漢字の意味を紹介した辞典」といった一般的なイメージを、大きく超えたものだ。

私たちが当たり前に「漢字辞典は、漢字の意味を紹介したもの」であり「国語辞典は、日本語の意味を紹介したもの」だと理解した場合に、両者の違いを深く考えることはあまりない(つまり「似たようなもの」と思いがちだ)。というのも、私たちが使うのは「国語としての日本語」であって、その意味さえ知っておれば、日本語を使用するのに大禍はないからである。

では、「漢字辞典」とは何かというと、それは「日本語」ではなく「漢字」、つまり「中国の文字」である「漢字」個々の持つ意味を紹介するものだ。

例えば、「日本」という日本語は、私たちの国の名前なのだけれど、それは発音的には「にほん」だとか「にっぽん」であり、そのレベルにおいては「意味は同じ」である。ところが、漢字表記で「日本」と書いた場合には、「にほん」や「にっぽん」と書いた場合とは違う「ニュアンス」を持ってくる。

それは何故かといえば、「日本」という言葉が「日」という「本」という漢字でできており、それぞれの漢字が、それぞれに意味を持っていることを私たちは知っており、そんな「意味を持つ2つの漢字が合成されることで、私たちの国の名称になっている」ということを知っているからである。

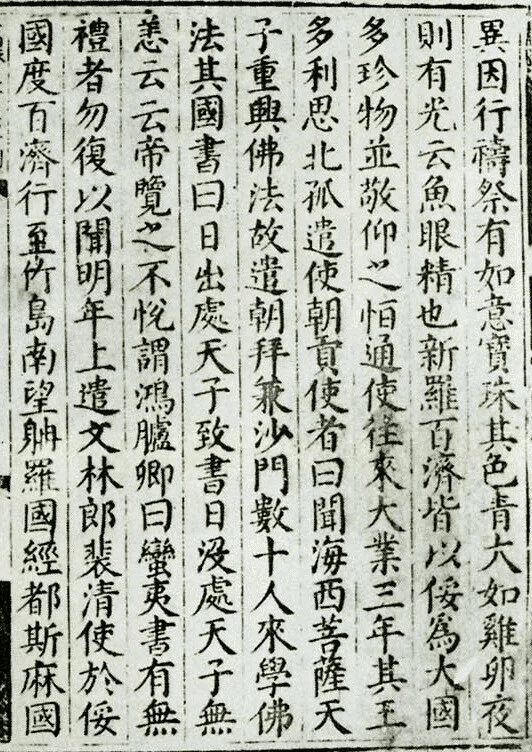

つまり、正確なところを知らなくても、私たちは、「日」というのは「陽」や「火」といった言葉に通づるものであり、「本」とは「もと」つまり「元」や「下」や「素」といった言葉に通づるものであると知っている。そのため、「日本」とは、聖徳太子が、日本の天皇からのものとして、中国の皇帝に送った書簡の中で使っていたあの有名な言葉『日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。』は「太陽の昇る国である日本の天皇が、太陽の沈む国である中国の皇帝に手紙を送ります」という意味だということも、おおよそはわかるのだ。

なお、この言葉に「日本の方が上だ(偉い)」という「意味」が込められていたかどうかは微妙なところで、単に「太陽」という「すべての命の源」とからめて、日本と中国の両国を「特別化」した上で、単に「特別な東の国から特別な西の国に送る」という意味だったのか、それとも「生まれてくる」の方が「沈んでいく」方より偉大だと、暗に匂わせたのかは、微妙なところなのだ。

ただし、この書簡を読んで、中国側が「所詮は、わが国に朝貢する(中国朝廷にみつぎものを差し上げる立場の)国でしかない東蛮の小さな島国が、対等か、それ以上みたいな書き方をするとは、無礼きわまりない」と腹を立てたのは、当然のことであったろう。聖徳太子が、このような表現を選んだのには、それ相応の政治的な事情があったのであろうことは間違いないにしてもだ。

それはさておき、「日本」という漢字で書かれた言葉には、「にほん」や「にっぽん」という表記では表すことのできない、「意味」を持つことになる。前述のとおり、「日本」のは「(中国を中心にして見れば)太陽の昇りくる国」であり「偉大な国」だという意味を、おのずと持つことになるのである。

そして、こうした「漢字表記の言葉」が「意味」を持つというのは、個々の「漢字」に意味があるからなのだ。

「にほん」の「に」や「ほ」や「ん」は、単に「音」と表現した記号に過ぎないのだが、「漢字」の「日」や「本」には、それぞれに深い意味がある。だから、日本語となっている、「漢語(漢字熟語)」としての「日本」という言葉の深い意味を知りたいと思えば、その言葉の構成要素である、「日」であり「本」という漢字の「もともとの意味」を知らなければならない。それを知らなければ、その人にとっては、「日本」も「にほん」も「にっぽん」も「ニッポン」も、すべて同じ意味でしかなく、それは単に、わが国の「名称記号」であり、意味を持たない「固有記号」でしかなくなってしまうのだ。

無論これは、「日本」だけではなく、例えば「国家」でも「団地」でも同じことである。それらの言葉が、何を意味しているのか、それをその日本語が作られた起源から考えようとすれば、「国」という漢字の意味、「家」という漢字の意味、「団」という漢字の意味、「地」という漢字の意味を知らなくてはならない。

それを知っていれば、その人は「日本とは、太陽の昇る場所という意味だ」と説明できるし、漢字の意味を知らなければ「日本は日本でしょ」としか言えない。「団地」も、「団」の正確な意味を知らなくても、「団地」が「集まったものの集まった場所」だと説明することができる一方、「団地」の「団」や「地」の意味に注目できない人は「団地は団地でしょ」としか思えないのである。

つまり、「国語辞典」とは「団地とは、集合住宅が集中的に建てられている場所・地域を指す」などと「日本語としての意味」を紹介するものだが、「漢字辞典」は、個々の「漢字」の意味とその由来を紹介するものであり、その結果として、「日本語としての漢語」の「由来」と、その本来の「意味」を紹介するものともなるのである。

つまり「日本語としての漢語(漢字熟語)」の意味を知りたければ、個々の「漢字」の意味を、ある程度は知らないと、その「記号としての漢語」の意味するところが、まったくわからず、ただ「習慣的に学ばれた連想的イメージ」だけの、漠然たる了解とならざるを得ない。一一したがって「漢字辞典」というのは、「国語辞典」よりも、より「根源的」な部分を紹介する辞典なのだと言えるだろう。

だが、そうした「漢字辞典」の多くは、普通「日という文字は、元来、これこれを指す記号であり、そこから、Aという意味や、Bという意味が派生させてきて、現在に至る」といったような説明になる。そして、これは、多くの「漢字研究」によって、裏付けられたものであり、大筋において間違いではないのだけれども、私たちの素朴な疑問として生じるのは、「元来は、これこれを指す」という場合の、その「最初の意味」は、どのようにして「生み出されたのか」という点であろう。

「日は、太陽を意味していた」と言われても、「日」という記号が、なぜ「あの、空にあって光輝いているもの」を指すのか、それがわからない。

もちろん、そんな根源的な「(ある実体的対象と記号の)つながり」は、遥かな時間の彼方の闇に埋もれてしまって、容易に判明させることなどできないのだが、それを「漢字研究」という観点から追求したのが、白川静の(言うなれば)「漢字学」なのである。

そして、そうした白川学の根底にある認識とは、人間とは、度し難く「宗教的な動物」だという認識(的リアリズム)なのだ。

いうまでもないことだが、「実体的対象」と「記号」の間には、「合理的なつながり」も「必然的なつながり」もない。

ただ、それは「どこかで、似ている」とか「近い存在である」とか「近い関係にある」とかいった、ほとんど確率論的な「連想的イメージ」から生まれたもの、言い換えれば、その「イメージ的な隣接性」によって、恣意的に結びつけられ、同一視されていく中で、両者が「同じもの」だとイメージされるものになったのでしかない。「日とは、太陽を意味する(「日」=「天に輝いているアレ」)」という具合に。

しかし、この「意味する」という言葉が、また「謎」である。

例えば「日」という文字は、それを「表記された記号」として見るなら、完全に「無意味」である。それは、縦線と横線とによって構成された、奇妙に特徴的な図形でしかない。

その「日」という元来「無意味な記号」に「太陽」という「意味」が宿るというのは、どういうことなのか。

それは、イメージ的に言うならば「意味という魂が、その無意味な形式に宿った」というようなことになるのではないだろうか。

つまり、人間が「意味」というものを操るようになった瞬間(文字を発明する、ずっと以前)に、人間には、このような「非唯物論的な思考」が宿っていた、ということになる。「それはそれだ。それ以上でもそれ以下でもない」ではなく、「それには、こういう意味が宿っている(それはこれだ)」という時、人はそこで、無自覚ながら「宗教的な発想」を駆使し、その「世界観」を受け入れているのである。

○ ○ ○

こうした意味で、白川学が「宗教」と深く関わってくるのは、いわば当然のことである。「この漢字には、元来、これこれといった宗教的な意味合いがあった」という説明になるのは、ごく自然なことなのだ。

だが、近代以降の学問とは、宗教から生まれ、やがてその桎梏から逃れることで確立されたものだからこそ、「宗教」というものを危険視するものであり、その結果として「事実重視」「物証重視」「数値重視」「実験主義」といったことになる。

「客観的な証拠のないものは、所詮、その人の気持ち(主観)であり趣味であり感情であり主義主張といったものに過ぎない(蓋然性が高い)ので、誰にでも示しうる、客観的で普遍的な証拠が必要だ。それを示してこそ、それは学問であり、科学であって、宗教的な真理とは区別されるのである」という、「唯物論」的な立場に立つことになった。一一だからこそ、白川学も、本書の対談相手である梅原猛の、いわゆる「梅原学」も、しばしば、「宗教もどき」であり、「学問ではない」とされる。「それは、あくまでも、そう思うという主観を発展させたものに過ぎず、証拠が不十分である」というのが、その批判の本質的な部分なのだ。

で、これは「宗教」ではない「学問」の基本的な考え方(構え)としては、完全に正しい。

しかし、問題は、「証拠のないことは、語れない。それが学問である」で済むのか、ということだ。

『語り得ぬものについては沈黙せざるを得ない。』というヴィトゲンシュタインの言葉は、あまりにも有名である。

しかし、そのヴィトゲンシュタインにしたところで、結局は、その先を考え、語らざるを得なかった。

つまり、人は「何か証拠が出てきてから、その意味を考える」のではなく、実際のところ、まだその証拠が見つかっていない段階において、あれこれ「旧知の情報」に依拠して「推論」した上で、「ここに古代都市が埋まってそうだから、ここを掘ろう」といって作業を始め、その結果として「証拠」が見つかる(ことも多々あるし、その可能性も高まる)のである。そして、これは単に「考古学」などに限られたことではなく、あらゆる「学問」においては、まず「推論」がなされ、その「推論」に沿って「証拠集め」としての「発掘」だの「実験」だのがなされるのだ。

だとすれば、「証拠集め」が極めて困難なものを研究対象とする「学問」では、おのずと「推論」中心となろうし、それはやむを得ないことなのではないか? まずはそれをやらないことには、真相解明のための方向性の「検討」をすること(仮説構築)もできないからだ。

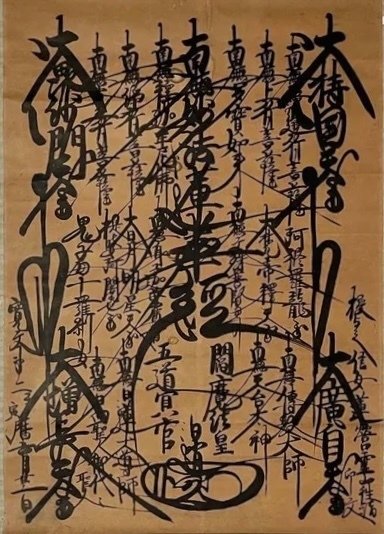

したがって、白川学が語る「漢字には、呪術的な意味があった、と考えるべきである」という基本的な構えは、それが「真理だ」と断じるものではなく、「当然のことながら、その方向性をも重視した検討(や証拠集め)がなされるべきである」という意味なのではないだろうか。

それが「宗教がらみ」だからと、端からうさん臭いものだという偏見を差し向け、「異端の説」扱いにするのではなく、「宗教」というのが、今も昔も、人間の心に深く根を張っているという事実を直視した上で、「漢字」というものの出自を、「近代的な偏見」にとらわれることなく、「近代的に客観的な立場から検討するべき」なのではないだろうか。

○ ○ ○

そんなわけで、私の見たところ、白川学は、決して宗教的ではない。

本書での対談を見ていても、梅原がすぐに「それは縄文と繋がってきますね」といったような「アナロジー(相似性)」に偏った意見を開陳したがるのに対し、白川はそれを、その博識によって、やんわりと「相対化」しているのがわかる。

この二人は、学者として「異端」だと見られてきたという点において「似ている」と思われがちだが、しかし、それは「他人から見た場合」の話でしかなく、当人の主観では、意外とそうではない、と私は見る。

つまり、梅原は「白川学が、自分に近いアナロジーの学問だ」と思っているようだが、白川の方には「自分の学問は、アナロジー的な発想から生まれた客観的な事実を、学問的に裏付ける学問だ」と、そう思っている節が、ありありと窺えるのだ。

だからこそ、白川は、梅原の「アナロジー思考」を、頭から否定することはなく、それも学問には必要なことだと認めながらも、その立場は、「同じ」ということではなく、一段上のメタレベルに立って「学問が、客観実証主義であるのは当然の前提として、その中にもアナロジー的な発想は、避け得ずに必要なものだ」という意味において、梅原の「巫覡」的な「個性」を、擁護している、ということなのではないだろうか。

つまり、白川は「宗教的なもの」を「信じ」てはいないが、そんな自分自身をも含めて「人間とは、宗教的な発想から逃れられない存在である」と、そう考えているのではないだろうか。この違いは「似て非なる、大違い」なのである。

では、本書のタイトルにある「呪」とは何か?

それは「意味づけ」である。

他人に向かって「あなたは優しい人だ」と言ったり、「今日は天気が悪い」と独り言を言う時、相手に、あるいは、自分自身の中には、現実以上の「意味」が発生し、人はその「意味」に縛られてしまう。それに従うにしろ、従わない(反発する)にしろ、だ。

だから、すべての言葉は、基本的に「呪い」なのである。

そしてサブタイトルの「人と神の間」とは何かというと、その本来「つながらない」もの(人と神)をつなぐのが「言葉」という「呪」だということである。

言葉があるからこそ、私たちは「存在しないもの」まで、ありありと感じてしまうのだ。それが「呪いとしての言葉=呪詞」としての言葉の威力(圧倒する力)なのだ。

もちろん、以上の説明は、本書に載っているものではなく、私の「言葉」である。

(2023年12月29日)

○ ○ ○

○ ○ ○