井上光晴 『ガダルカナル戦詩集』 : その否定性と自己正当化

書評:井上光晴『新編 ガダルカナル戦詩集』(朝日文庫)

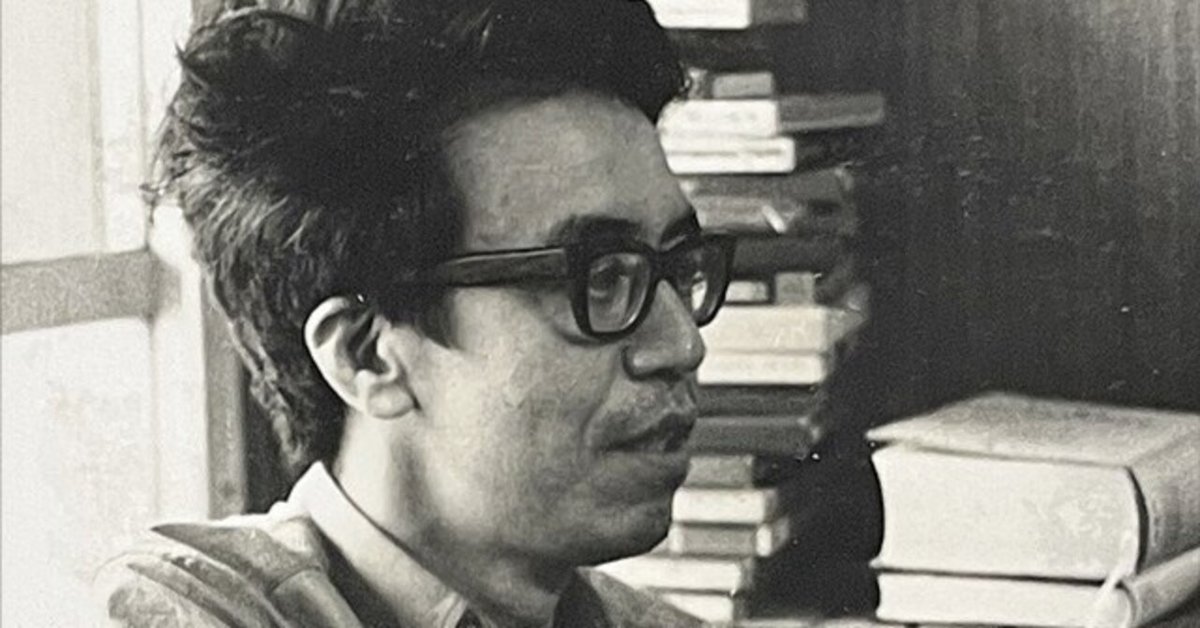

井上光晴についてのドキュメンタリー映画『全身小説家』(原一男監督)についてのレビュー「井上光晴という 「弱い男」」にも書いたとおり、私の井上への興味は、同郷の作家・大西巨人との関わりに発している。

敗戦後、多くの作家が「日本共産党」入りしたが、井上光晴もその一人だ。

もちろん、プロレタリア文学者として戦前からの党員作家も少なからずいたものの、彼らは戦時国家による弾圧によって沈黙を余儀なくされ、中には小林多喜二のように虐殺された者もいた。

だから、敗戦によって、占領国アメリカから「言論表現の自由」が保証した以上、戦前には果たせなかった「庶民・労働者のための、弱者のための文学」を実現するために動き出した小説家たちが数多くいたというのは、なんら怪しむには足りない成り行きだったと言えようし、そうしたことと並行して、「文学と政治」の両面における「真の解放」を目指した、というのもわかりやすいところだから、多くの作家が「共産党入り」したというのは、決して不自然な話ではないのである。

以上の説明が、彼ら「戦後に共産党入りした作家たち」に対して「擁護的」だと感じる人も今では少なくなかろうから、ちょっと突き放した書き方をしておけば、戦後の「共産党入り」は、要は、一種の「ブーム」だったのである。

それは、戦後の一時期「キリスト教」ブームが起こったのも同じことだし、今で言えば、多くの人が当たり前に乗っている「オリンピック」ブームだの「サッカーW杯」ブームだの「WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)世界大会」ブームだのといったことと、大差はない。

多くの人は「時流」に乗って、それを「好ましい」ことと信じて、それに参加しているのだが、あらゆるものには「明暗」両面があって、そうした観点から、「ブームに距離を置く慎重派」というのは、いつの時代にも少数派でしかありえない。したがって、戦後に共産党入りをした井上光晴や大西巨人が、特別に愚かだったとは思わない。

その後、共産党内に「政策的路線対立」が発生し、そうした中で、共産党系の文学者団体「新日本文学会」の会員として「言論」を担った作家たちが「正直な発言」をした結果、その中の少なからぬ者が、「反党的」であるとして除名されたり、みずから「党」に見切りをつけて出ていったりしたのであって、井上や大西もそうした「元共産党員」なのである。

(当然のことだが、党は、党員に「スタンドプレイ」を許さず、党の方針に忠実であることを要求したが、作家はそれよりも、言論の自由を優先した。これもある意味では、何に重きを置くのかの、イデオロギー的な「路線対立」であると言えよう)

なにしろ、「共産党」に属するというのは、「革命的な社会変革を目指す」という「リアルな目標」があってのものであり、「キリスト教」のように「考え方ひとつで、どうとでもなるようなもの」でもなければ、オリンピックブームやサッカーブーム、WBCブームといった、盛り上がっている時だけ参加し、大騒ぎして楽しめば良いとような、お気楽なものではないので、目的達成の努力もしないまま、漫然と所属しているというわけにはいかない。

つまり、除名になった作家は別にして、そうはならなかった者も、このまま「共産党」に参加していて、本当に社会変革が可能なのか、それとも党の指導に従うがために、作家としての使命を果たせなくなるだけなのかと、両者を天秤にかけた結果、その時々に「今の日本共産党には、民主革命は期待できない」と判断したところで、それぞれに、党から去っていったということである。

共産党から除名されることになる井上光晴も、戦中は「勤皇」青年だったが、戦後に「目を覚まして」共産党入りし、作家活動を始めた者の一人であった。

しかし、そんな井上も、「入党」の後は、次のような経緯をたどることになる。

『1950年共産党の細胞活動の内情を描いた『書かれざる一章』を『新日本文学』に発表し、党指導部より批判される。いわゆる国際派に属していたため、所感派により党を除名される。1958年、戦争中の青年の姿を描いた『ガダルカナル戦詩集』を発表して、それまでの党活動を描いた作品から飛躍し作家としての地位を確立。

その後、被爆者や被差別部落の問題を取り上げた『虚構のクレーン』や、太平洋戦争中の学徒兵らを描いた『死者の時』などを執筆。大岡昇平らと共に戦後文学の旗手として活動した。』

(Wikipedia「井上光晴」)

○ ○ ○

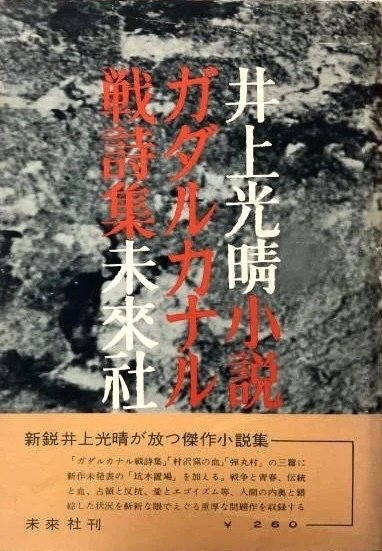

私が読んだ、朝日文庫版(1991年)の短編集『新編 ガダルカナル戦詩集』は、初版の『小説ガダルカナル戦詩集』(1959年)とは、内容的に異同がある。

表題作である「ガダルカナル戦詩集」と「村沢窯の血」は、初版単行本刊行年の作品だが、あとの2作「手の家」と「妊婦たちの島」は翌1960年の作品だから、「初版」には収められていなかった作品で、この二篇が、「新編」において追加されただけなのか、別の作品と差し替えられたのかは、今のところ私には定かではない。

ただ、Wikipediaにもあるように、井上は『1958年、戦争中の青年の姿を描いた『ガダルカナル戦詩集』を発表して、それまでの党活動を描いた作品から飛躍し作家としての地位を確立』した結果、この時期に「イデオロギー」としての「左翼性」から距離をおいて、いわば個人として、政治の問題や弱者の問題に関わる作家になった、とは言えるだろう。

本文庫版の「解説」で、解説者の文芸評論家・黒古一夫が、収録作品のテーマは、それぞれ『「戦争」「芸術」「核」「廃墟」』(P261)だとまとめているが、大雑把に言えば、それも間違いではないだろう。

ただし、それを私なりに短く評するなら、「ガダルカナル戦詩集」は、戦時下に読書会を行なっていた真面目な青年たちのあいだでの葛藤を、かつての「勤皇」派だった自身を反映した青年を中心にして描いた反戦的な作品であり、「村沢窯の血」は、主人公青年のだらしない女性関係を描いて「芸術と唯美主義」の問題を扱い、「手の家」では、被曝のゆえに結婚できない女性たちの悲劇を描き、「妊婦たちの島」では、廃坑になった島の残った人々の、人間性まで捨てたような姿を、まるでホラー小説のごとき無残さで、国家や社会から捨てられた人たちの末路として描いている。

つまり、私の言葉で言うなら、それぞれの作品は、「政治と私=国家と私」、「芸術と私」、「差別を受ける弱者」、「捨てられた人々の哀れな末路」を描いたものだと言え、いずれにしろ、いかにも「左翼作家らしい内容の作品」ぞろいだと言えよう。

前記の文庫解説者は、こうした作品のテーマ性において、井上を次のように評している。

『 戦後文学者の中でも、その思想・方法において最も先端的根源的であり続ける作家の一人井上光晴の作家的出発は、自らが所属していた革命党派(日本共産党)内部の腐蝕と退廃から「理想」と「人間」を取り戻す戦いを描いた『書かれざる一章』(一九五〇年七月)によってであった。この処女作は状況の総体を否定的にとらえる特徴を持っていたが、ここに示されている井上独自の創作方法は、今日まで基本的には変わっていない。

このことを井上が文学論を展開する際に好んで口にする「現実と虚構」というタームを使って言い換えれば、井上は時代(状況)の只中を生きる己れの内部が捉えた世界を、己れ自身の在り様を含めて否定的に対象化し、その営為の先に小説世界(虚構)を作り出す、ということになる。革命党派、炭鉱(離職者)、天皇、朝鮮人、部落、原爆・原発、老人、エイズ、等々、井上がとらえる「現実」(主題)は、いづれも私たちが避けて通ることのできない重い問題ばかりである。

勿論、だからといって、『書かれざる一章』から今日まで一貫してこれらの重い主題に取り組んできた井上を、テーマ主義の作家と呼ぶのは正しくない。井上はその文体をみれば分かるように方法主義的な作家であるし、また処女作以前の『すばらしい人間群』(四九年 大場康二郎との共著)という詩集のタイトルが示すように、重い主題の根底につねに〈すばらしい人間群〉の存在を意識していた。人間に対する飽くなき愛情と信頼こそ、作家井上光晴をして今日まで困難な「現実」と対決されてきた原動力だったのである。

(中略)

さて、以上見てきたように、四篇が中心にすえている「戦争」「芸術」「核」「廃墟」は、いづれも井上の「自己」を問い直す作業から浮上してきた主題であるが、一九五〇年後半から六〇年に年代にかけて書かれた短編でありながら、決して「古く」なってはいない。否、「平和」で「豊かな」現代社会にこそふさわしい主題、と言ってよいだろう。誰もが立ちどまっで、今こそじっくりこの井上が提起している問題を考えるべきではないだろうか。』(P255〜261)

「解説」の冒頭部と最後の部分を引用したのだが、見てのとおり、ほとんど「諸手を挙げての絶賛」だと言っても差し支えない、高評価である。

しかし、これが「文芸評論家」としての「客観的評価」だと信じられるかというと、それはいささか疑わしいものがあると言わざるを得ない。

例えば、井上光晴は「差別」の問題に深くコミットした作家であり、『部落解放同盟が1974年に創設した文学賞』である「部落解放文学賞」に、選考委員として長らく関わっていたが、本文庫解説者である黒古一夫もまた、同じ賞の選考委員を務めてきた人物である。

そしてその上で、「部落解放同盟(旧全国水平社)」と「日本共産党」が、泥沼の敵対的な関係にあったという事実を知っているならば、井上の「共産党批判」を、

『井上光晴の作家的出発は、自らが所属していた革命党派(日本共産党)内部の腐食と退廃から「理想」と「人間」を取り戻す戦いを描いた『書かれざる一章』(一九五〇年七月)によってであった。』

とする、黒古による、「善悪二元論」的にわかりやすい「図式」的説明の背景に、部落解放同盟と日本共産党の「政治的対立」を考慮すべきなのは明らかで、こうした黒古の井上評価を、素直に「客観的」なものだと信じるわけにはいかなくなってしまう。

黒古みずからが、自身の立ち位置を明示しないままに語ったこの「評価」が、「客観的」なものだと信じ難いというのは、故あることなのだ。

ちなみに、「弱者の側に立つ」という共通点において、かつては、日本共産党と共闘したこともある部落解放同盟(水平社)だが、日本共産党との関係悪化の後は、「日本社会党」と連携したという事実も知っておかなくてはならない。

もともと、「日本共産党」と「日本社会党」は、同じ「社会主義政党」であり「左翼」でありながら、しかし、だからこそ、その「近親憎悪」において、最も敵対的であったというのは、日本の左翼の伝統だと言って良いほどのものなのである。

したがって、部落解放同盟と日本共産党の対立が「非政治vs政治」ではなかったように、「井上光晴vs日本共産党」も決して「非政治vs政治(文学vs政治)」だというわけではなく、むしろ双方ともに「政治的なもの」であったということを理解するならば、井上が「部落解放同盟」と関わったことや、「文学伝習所」を設立したことを、「Wikipedia」が、

『旺盛な創作を続ける中で、1977年、「文学伝習所」第一期を佐世保にて開講、のち九州や北海道はじめ、山形、群馬、新潟、長野など各地で開講して後進の育成に力を注いだ。社会主義的・左翼的思想に親近感をもっていたが、共産党除名処分の体験から党派性を徹底して拒絶し、共産党除名後は生涯どこの政治党派に所属することもなく活動した。』

と評するのに反して、井上が、「同志」や「仲間」作りをしないではいられない人であった、というのは明らかであろう。

『後進の育成に力を注いだ。』などと言えば、「一般世間的」には聞こえは良いが、そもそも「作家」というのは「育成」できるものなのか、そもそも、それは作家の仕事なのか、という話であり、事実として、多くの作家は、糊口をしのぐためには止むを得ない方便の「アルバイト」として以外、「後進の育成」などには興味を持たない、のが通例なのである。

したがって、前記のドキュメンタリー映画『全身小説家』を観ても感じるのは、井上光晴という人は「一人立つ」ことのできない「弱い人」であり、常に自分の周囲に「賛嘆者」を置かずにはいられなかった人のように見える、ということだ。

党員生活に懲りて「政治党派」に加わることはなくなったかもしれないが、自分で「井上光晴派」とでも呼ぶべき「文学党派」を作りたがった人だというのは、否定できないのではあるまいか。

作家など、本来は「一人でやる」ものなのに、井上は、そうではなく、せいぜい「一人でやっている、という演技をする人」止まりではなかったか。

前述のとおり、本作品集の表題作は、かつての自分を「批判的に描いている」作品だとも言えるだろうし、「村沢窯の血」は、だらしない男女関係を正当化してばかりいる主人公を「批判的に描いている」自己批判的な作品だ、とも言えるだろう。

しかし、ドキュメンタリー映画『全身小説家』も描いているとおり、井上光晴の「だらしない女性関係」は、それらの作品が書かれた後も、ずっと続いていたものであり、とうてい井上が「反省」していたようには見えない、というのが「事実」なのである。

無論「わかっちゃいるけど、ヤメられない」というのが人間ではあるのだけれども、しかし、井上が、そうした「人間的な弱さ」を抱えながらも、それと真摯に向き合った作家だというのであれば、井上は単に「自己批判的な作品を書く」のではなく、「自己批判的な作品をアリバイにして、自身を正当化し続けた自分、という事実を書く」作家であるべきではなかったのか。

だが、井上光晴は、そこまでは、まったくしなかったし、しようともしなかった。

つまり、井上光晴の「自己批判」は、「演技」であり「嘘」でしかなかったということであり、それをあたかも真に受けているかのようなことを書いている、本文庫解説者の黒古一夫は、井上光晴に、良いように騙されていた「読めない評論家」であったか、あるいは、信じているふりをしていた「嘘つき党派評論家」であったか、ということにしかならないのである。

したがって、井上光晴という作家を評価する場合に大切なのは、その「見かけ上のテーマ」などではない。

そんなものは、黒古でさえ『勿論、だからといって、『書かれざる一章』から今日まで一貫してこれらの重い主題に取り組んできた井上を、テーマ主義の作家と呼ぶのは正しくない。』と言うとおりで、これ見よがしな「金看板(としてのテーマ)」を、疑いもなく真に受けるのは、幼稚で愚かなことでしかない。

黒古が、純粋に「読めない読者」なのか、「読めないふりをした、嘘つき党派評論家」なのかは判じがたいにしても、結果として「読めていない読者」になっている、という事実に変わりはないのである。

○ ○ ○

では、井上光晴という作家を評価する上で、注目すべきは何なのか。それが、「テーマ」ではないのだとしたら、どこに着目すべきなのか?

主題主義的に作品を論ずるのではなく、作家がどのような人間であり、どのようなことを考えてその作品を書いたのかという側面から作品を読むのであれば、注目すべきは「文体」であるし、それしかないと私は思う。

なぜなら、「テーマ」の選択というのは、誰にでも自由に可能なこと(例えば、差別的な人間でも、反差別をタテマエ的に語ることなら容易)なのだが、「文体」というのは、その人の「思考形式」を嫌でも反映してしまうものだからこそ、一定以上の長さと内容を持つ文章においては、誤魔化しが効きにくいものだからである。

では、井上光晴の「文体」の特徴とは、どのようなものなのであろう?

私は、井上の文体に「どこか湿り気を帯びた、暗さ」であり「否定性」を見る。

「向日性」や「簡潔性」や「論理性」といった、「乾いた、明るさ(明晰性)」とは真逆にある、「情念」的な「暗い」もの、と言い換えても良いだろう。

黒古は、井上を評して『この処女作は状況の総体を否定的にとらえる特徴を持っていたが、(中略)処女作以前の『すばらしい人間群』(四九年 大場康二郎との共著)という詩集のタイトルが示すように、重い主題の根底につねに〈すばらしい人間群〉の存在を意識していた。』と、井上が常に、あるいは本質的に『否定性』という「暗さ」を持ってはいたものの、『主題の根底につねに〈素晴らしい人間群〉の存在を意識していた。』として、決して「否定的」なばかりの人ではない、「暗い」ばかりの人ではないと、フォローしている。

しかし、事実として〈素晴らしい人間群〉の存在を「意識していた」としても、問題は、井上が「何を狙って(意図して)」、そうした「肯定性」を「意識していた」のか(肯定性に、配慮していたのか)、という点であろう。

つまり、井上の「本質」が、私の感じたような「どこか湿り気を帯びた、暗さ」にあるのだとすれば、だからこそ井上は、『〈素晴らしい人間群〉』といった「肯定性(人間への信頼)」を『意識し』、自身に「欠けている」それを補う「演技」なり「ポーズ」を採らないではいられなかった、ということなのではないか。

「本当は(否定的な人ではない・暗い人ではない)」という「読み」を読者に期待して、暗い人ではなく、本質的には「明るい人」なのだという「読み(誤読)」を期待した「演技」を、『意識』的にやらざるを得なかった、ということなのではなかったろうか。

しかしながら、所詮はそれが「演技」の域を出ないものだからこそ、井上は生涯『嘘つきみっちゃん』でしかなかったし、大西巨人が『三位一体の神話』で批判したのも、そうした「文学的二流性」そのものだったのではなかっただろうか。

『生前に記していた生い立ちや経歴の多くが虚構であったことから、幼少期のあだ名であった「嘘つきみっちゃん」と呼ばれることもある。戦後派作家の中では埴谷雄高、野間宏と特に親しかった。埴谷は生前の約束で井上の葬儀委員長を務めている。

また瀬戸内寂聴と恋愛関係にあったことはよく知られている。NHK放送特集番組の中で瀬戸内寂聴自身が告白したものによれば、寂聴の出家仏門入りの動機は井上との関係清算の意志によるものだったという。両者は関係清算後は、通常の友人関係を井上の死に至るまで継続した。

自筆年譜では、旧満州旅順に生まれ、4歳の時に帰国。佐世保の崎戸炭鉱で働き、朝鮮人の独立を扇動したとして逮捕されたとしている。ただし、娘の井上荒野は、出身地や逮捕歴などの経歴は例えば「入ってもいない大学に入学した」などとは別の種の虚偽であり父は自分を小説化したのだと語っている。

1992年に大腸癌で死去。享年66。晩年は癌と闘病しながら多作な創作活動を続けていた。遺骨は遺族の自宅のクローゼットに7年間置かれたままであったが、瀬戸内寂聴の勧めで天台寺(岩手県)の墓所に収められ、のちに妻・郁子も同墓に埋葬された。

長女は、児童文学翻訳家、直木賞作家として活動している井上荒野。父を描いた『ひどい感じ 父・井上光晴』や、両親と瀬戸内寂聴との三角関係を描いた小説『あちらにいる鬼』などがある。この小説の通り、光晴は寂聴と不倫関係にあったが、瀬戸内と光晴の娘、小説家・井上荒野との間には長く親交があった。』

この事実を見るならば、井上光晴にとっての「文学」とは、「自己正当化の道具」でしかなかったし、その意味で「偽物」であり「二流の文学」でしかなかったと、むしろそう評価すべきであろう。

無論、作者がどんなにデタラメでひどい人間であろうと、作品が素晴らしければそれはそれで良いのだし、井上光晴よりもつまらない作品を書く作家も、決して少なくはない。

商業主義に毒された、中身の空っぽな人間が、型通りの俗ウケ小説を書いているのだから、曲がりなりにも「自己と葛藤し続けた」井上光晴の小説の方が「深い」というのは、当たり前にありうることなのだ。

仮に井上が、その「葛藤」に敗れ続けて「逃げ」続けるしかなかった「二流」だとしても、それでも世の中には、井上以下の「三流」や「四流」など、山ほどいるのである。

だが、「下を見れば切りがない」。

たしかに「上を見ても切りがない」のではあるが、可能なかぎり「上を見て、上を目指すべき」だというのは、当たり前の「向日性」であり「明るさ」だ。

しかし、井上光晴の作品には、そうした、当たり前の「向日性」であり「明るさ」がなかった。

井上の『否定性』は、「肯定性」があっての「批評性」ではなかったのではないか。だから、本質的に「暗い」のではないか。

「明るさ」を求める「向日性」ではなく、むしろ、その「暗く隠微な場所」に止まりたいからこそ、井上は「向日性を持たない否定性」しか持ち得なかったのではないだろうか。

無論、ドキュメンタリー映画1本、小説作品1冊を読んだ程度で、正確に他人のことを理解することなど、できないであろう。

だが、私には、本文庫解説者である黒古一夫のような、「党派的打算」はない。つまり、褒めなければならない義理もなければ、貶さなければならない義務もない。

ただ、自分の感じたことと、事実との兼ね合いの中で、井上光晴という人の「本質」を、より正確に理解したいというだけなのである。

言い換えれば、私のは、「否定性」ではなく「批評性」であり、語の本来の意味における「批判」なのだ。

井上光晴という人に貼り付けられた、著名作家としての「レッテル」や、井上自身が被っていた「仮面」を鵜呑みにするのではなく、自身の「鼻」を頼りに、その下にある「素顔」を、良くも悪くも嗅ぎ取ろうとするものなのだ。

井上光晴とはまったく無関係なレビューに書いたことだけれども、私は、他人に「良いようにコントロール」されるというのが、大嫌いだ。

手品を見せられれば、それを楽しんで終わりというような、素直な「娯楽消費者」ではなく、「真相」を知りたくなる人間なのである。

その意味で、井上光晴の「虚偽」を、そのまま鵜呑みにすることなど、私には到底できない相談なのだが、しかしそうした井上の「虚偽」が、井上自身には「どうしようもなかった」ものだったという残念な現実(井上の弱さ)を、必ずしも否定するものでもない。

「才能のない人間」に「努力して傑作を書け、書けるはずだ」などと本気で要求することなどできないように、「自分を直視する才能のなかった人」に「自分を直視して変われ、変われたはずだ」とまでは、本気で言うことなどできない。

ただし、それは「ダメな人間」の、「人間存在」を「ダメなままに」認めはしても、「ダメさ」そのものまでは、認めることができない、ということなのである。

所詮、「駄作は駄作」なのであり、駄作を傑作と言い換えるのは、決して「肯定性」ではないからである。

(2023年3月15日)

———————————————————————————————————————

【補記】『ガダルカナル戦詩集』初版本収録作品

『ガダルカナル戦詩集』の初版本を入手したので、収録作品を紹介しておく。

・ガダルカナル戦詩集

・村沢窯の血

・弾丸村

・杭木置場

以上の4作で、「新版」では、後の2作が差し替えられていた。

なお、この2短編は、現時点では未読。近々、読もうと思う。

ちなみに、私が入手した初版本は、金子光晴宛の献呈署名本なのだが、価格がなんと、三千円。古書の価格が下落しているとは言え、あまりにも安くて、古書好きとしては、うれしい言うより、情けなくなるほどだ。

(2023年3月27日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○