ミシェル・フーコー 『フーコー文学講義 ――大いなる異邦のもの』 : 〈わが隣人〉 マルキ・ド・サド

書評:ミシェル・フーコー『フーコー文学講義 ――大いなる異邦のもの』(ちくま学芸文庫)

本書には、テレビ番組用の原稿「狂気の言語」、二つの講演原稿「文学と言語」と「サドに関する講演」が収められている。

フーコーを読むのは初めてなのだが、冒頭の「狂気の言語」がとても難しかったので「これはロラン・バルトの二の舞か」と心配した。だが、幸い、次の「文学と言語」は「文芸評論」をテーマにしたものだったので大筋で理解できたし、「サドに関する講演」の方は、その昔、澁澤龍彦に導かれてサドを読み「なんだこれは? ちっともエッチじゃないし、退屈極まりない」と呆れた経験があったので、フーコーのこの「サド論」は、完全に腑に落ちて、面白かった。

そこで、ここでは「サドに関する講演」について、感じたところを書いてみる。

『サドは、自分の物語が読者たちのうちに呼び起こし得る快楽のために彼らに語りかけるわけではありません。サドは、自分の物語において読者たちにとって不快であり得るようなものにもかかわらず、彼らに語りかけるのです。』(P176)

そういうことだったのだ。

サドの小説、例えば『ジュリエット』や『ジャスティーヌ』あるいは『ソドムの百二十日』といった作品は、翻訳ポルノグラフィ(官能小説・エロ小説)のレーベルであった「富士見ロマン文庫」などから刊行されていたので、つい単純にポルノグラフィだと思い込んで読んだのだが、フーコーによれば、もともとサドは、読者にエロ小説を提供し、性的興奮を与えて喜ばせよう、なんてことは毛ほども考えていなかった、というのである。一一言われてみれば、全くそのとおりだ。

昔読んだ、澁澤の『サド復活 自由と反抗思想の先駆者』や『サド侯爵の生涯 牢獄文学者はいかにして誕生したか』によれば、たしかサド侯爵は、こうした「変態性交と性的犯罪のカタログ的小説」を出版しては監獄に放り込まれ、実生活でもその種の性犯罪的トラブルを起こしては監獄に放り込まれしていた、懲りない人物だったようなのだが、その懲りなさは尋常一様のものではなく、監獄の中でさえ、そうした小説をこっそりと書きまくっていたというのだから、本当にまともじゃない。

だが、そのまともじゃなさは、彼の執筆活動が、もはや金儲けのためとか読者を楽しませるためとかいったことではなく、彼個人のための「欲望追求」であったということなら、まったく納得できる話だと言えるだろう。

サドは、自分の「性的な欲望」追求のために小説を書いたのである。だから、他人がそれを読んで楽しめなくても、いっこうにかまわない。彼の書いた「単調でカタログ的な変態性交と性的犯罪の物語」は、彼の頭の中にある「性妄想」を刺激し、拡張発展させる道具であり、言うなれば、彼の脳みそに「カスタマイズされた作品」だったのである。だから、他人が読んでも、その面白さがなかなか理解できない。サドと同じような「性妄想」を抱えている人以外には、普通は楽しめなくて当然のシロモノだったのだ。

『サドは何をしようとしているのでしょうか。サドにおけるエクリチュールの機能全体を理解するためには、以下のテキストを参照しなければならないと思います。それは、私の考えでは、『ジャスティーヌ』と『ジュリエット』において、書くという活動に関連している唯一のテクストです。そのテキストでジュリエットは、彼女の愛人の一人である、ある登場人物に語りかけています。この人物はすでにかなり倒錯的ではあるものの、それでもまだ十分ではありません。最後のレッスンをして、倒錯の最終段階を乗り越える必要があります。そこでジュリエットは、以下のような助言を与えます。

二週間の間ずっと色欲に関わらぬようにしなさい。気を紛らわせて、他のことを楽しみなさい。ともかく、二週間たつまで、わずかなりとも放縦な考えを近づけてはなりません。時期が来たら、真っ暗な部屋で、静かに落ち着いて横になりなさい。そこで、それまでの間、自分が禁じてきたあらゆることを思い出しなさい。それからあなたの想像力を自由にして、様々な種類の錯乱を段々と思い描きなさい。そうした錯乱を皆、詳細にたどりなさい。それらを順番に検討しなさい。地球はあなたのものであって、あなたは、自分にとって良いと思われるすべての存在者を変化させ、切りきざみ、破壊し、めちゃくちゃにする権利を持っているのだとよくよく得心しなさい。何も恐れる必要はありません。あなたに快楽をもたらすものを選びなさい。もはや例外はありません。何ものたりと削除してはいけません。誰に対してであれ、遠慮は無用です。あなたは、いかなる絆にもとらわれてはなりませんし、いかなる歯止めにも押しとどめられてはなりません。あなたの想像力に、すべてを任せなさい、そして何より、あなたの動きを急かしてはなりません。あなたの手を、あなたの気質にではなく、あなたの頭脳に従わせるのです。あなたの気づかぬうちに、あなたが自分の目の前を通過させた様々な情景のうちで、ある一つの情景が、ほかの情景よりも非常に力強くあなたをとらえて、あなたはそうした情景を遠ざけることも、取り替えることもできなくなります。私があなたに教えた方法で得られた観念があなたを支配し、あなたをとらえて離さなくなるでしょう。妄想があなたの感覚をとらえて、自分が行為に及んでいるのだと信じ込み、あなたはメッサリナのように精を放つことになるでしょう。そうしたら、すぐにろうそくにふたたび火を灯し、一覧表の上に、いましがたあなたが燃え上がらせた錯乱の種類を、その詳細をよりいっそう激しいものにし得るような諸々の状況を一切おろそかにせず書き写すのです。それを終えたら、眠りなさい。翌日、自分のノートを読み返して、作業を再開し、あなたの想像力が、あなたに精を出させた考えに少しあきあきしているとしても、そうした想像力が、自分の興奮を高めるべくあなたに思いつかせ得るすべてのことを付け加えなさい。今こそ、こうした考えを形にして、それを目の前に置き、そこに新たに、あなたの頭脳があなたにすすめるあらゆる挿話を付け加えなさい。それから実行に移しなさい。そうすれば、そうしたことがあなたに一番ぴったりな逸脱だと分かるでしょう。』(P178〜180)

要は「安直にセックスやオナニーをするな、射精してスッキリするな。我慢して我慢して、性妄想を盛り上げてゆき、その妄想の中では、一切の良心や自制心を捨てて、望みのとおりにやりたい放題やりなさい。これまで、諦めてきた性妄想をすべて拾い上げて逃さず、逐一確認していけば、あなたが最も求めていたものがあなたを捕らえて離さなくなり、あなたはその妄想によって精を放つでしょう。そうしたら、すかさずそれを文章にしなさい。あなたが妄想したものを一切とり逃さず、それをすべて書き込み、さらにいっそう激しいものになるように書き込んで、それが終わったら、眠りなさい。しかし、それで終わりではない。翌日、そのノートを読み返して、その妄想記録としての一覧表をさらに充実させる作業に没頭しなさい。そして、それを徹底的に充実させ煮詰めた果てに、それを実行に移しなさい。そうすれば、あなたはあなたにとって最高の快楽としての倒錯を得ることになるでしょう」といったことだ。つまり「禁欲による妄想の徹底」と「文章(エクリチュール)による、性妄想の保存と永続強化」である。

フーコーも書いているとおり、サドの「文学論」の方も、これとほぼ同じことを書いており、違いといえば、最後の『それから実行に移しなさい。』という部分が無い、というだけのことだ。

つまり、サドは、牢獄の中で、これを実践して、彼にとっての「傑作」を生み出し続けていたのである。

これを見れば、サドが、ある意味では「究極のオナニスト」であることがわかる。

しかし、これは「不能者の文学」ではない。彼が「性妄想」にこだわるのは、「快楽」というものの本質は「頭脳」にあって、「肉体的感覚」にあるのではないということを、正しく理解していたからに他ならない。最高の快楽とは、まさに「脳内現象」であって、「性行為」は、それ(脳内現象としての快楽)を引き起こすための「手段」でもあれば、「結果」に過ぎないものなのである。

そして、言ってしまえば、「生きる」とは「快楽探求」だと言っても、決して間違いではない。

例えば、人が「幸福」を求めるのは、「幸福」状態とは「気持ち良い」状態だからである。

では、あえて「困難に立ち向かう」人、「苦痛に堪えて生きる」修行者などは、どうだろうか?

無論、そういう人も同じで、「困難に立ち向かう」人も「苦痛に堪えて生きる」人も、それは、それに耐えることによって、最終的には「より大きな快楽(幸福)」を味わえると信じているからこそ、困難や苦痛にも進んで立ち向かうことができるのだ。

また、仮に「死ぬまで苦しみどおしの人生であっても、それが世のためになるのであれば、それで良い」と考えるような、聖者であっても、それは「苦しみ」と同時に、それ以上の「快楽」を得ているからこそ、それができるのだと言えよう。

「私が今、ここで苦しんでいる分、どこかで誰かの不当な苦しみが減っているのだ」と思うことができ、それに「喜び(快楽)」を感じるからこそ、その人は、傍目には「困難」や「苦しみ」しかないような人生を、自ら選ぶことができるのである。

だから、サドが、そうした聖人たちのような「遠回しで間接的な快楽」ではなく、「直接的な快楽としての性妄想」を得ようとしたことは、何ら不思議なことではないと言えるだろう。

たしかに、サドのような露骨に率直な「欲望追求」は傍目に良くないから、サドのような「腹を括った人間」にしか、それを実践することはできない。けれども、ある意味ではサドほど「正直な快楽追求者」は、他にいなかったとも言えるのである。

『 したがって、サドのエクリチュールの特徴が、誰かに対して、他の人の考えや感情を伝達したり、押し付けたり、示唆したりすることではまったくないということが、お分かりになると思います。誰かに外的な真理について説得することが問題になっているわけでは断じてないのです。サドのエクリチュールは、実のところ、誰にも語りかけることのないエクリチュールです。サドのエクリチュールが誰にも語りかけないのはなぜかと言えば、それはそこで問題となっているのが、サドの脳裏に抱いた真理や、彼が気づいた真理、あるいはサドが認識し、読者にも作者にも同じような仕方で認められる真理を、誰かに対して説得することではまるでないからです。サドのエクリチュールは、絶対的に孤独なエクリチュールであり、ある意味では誰もそうしたエクリチュールを理解することはできず、誰もそうしたエクリチュールによって説得され得ません。しかし、こうした幻想すべてがエクリチュールを経由すること、物質的で堅個なものとしてのエクリチュールを経由することが、サドにとっては絶対に必要なのです。というのも、ジュリエットのあのテクストが言っているように、こうした物質的なエクリチュール、際限なく読み、修正し、ふたたび手に取ることができるような、頁の上に書かれた記号からなるこうしたエクリチュールこそが、欲望を完全に無制限な空間の中に置き、そうした空間において、時間や想像力の限界、禁止や許可が、決定的かつ全面的に廃棄されるからです。したがってエクリチュールとは、ごく簡潔に言うなら、もはや何ものによっても制限されない真理へとついに到達した欲望です。エクリチュールとは、真理となった欲望であり、欲望という形をとった真理、反復的欲望、際限なき欲望、無法の欲望、制約なき欲望、外部なき欲望という形をとった真理です。エクリチュールとは、欲望に対する外部性の消去なのです。サドの作品においてエクリチュールが実際に成し遂げているのは、おそらくそうしたことであり、それゆえにこそサドは執筆するのです。』(P195〜196)

○ ○ ○

さて、そんなサドが、その著作で繰り返し語った「四つのテーゼ」があると、フーコーは指摘している。

『サドはつねに一つの同じことを語るわけではなくて、四つの同じことを語ります。サドの言説は、『ジャスティーヌ』と『ジュリエット』の一〇巻を通じて、また『ソドムの百二十日』や他のすべての作品を通じて、四つも同じことを語るのです。それは四つの面を持った一種の多面体です。この多面体は登場人物たちによってたえず投げ返されて、ある面に当たることもあれば、別の面に当たることもあり、また場合によっては言説を通じて四つの面が次々に現れることもあります。この四つの面は容易に規定されます。それら四面は皆それぞれ非存在の確認を担っているのです。』(P202)

『 したがって、非存在に関する四つのテーゼがあるのです。すなわち、神は存在しない、魂は存在しない、犯罪は存在しない、自然は存在しないというテーゼです。これら四つのテーゼは、サドの作品を通じて、そのあらゆる側面において、あらゆる帰結を伴いつつ、あらゆる仮説から出発して反復されます。』(P205)

「欲望追求」にしか興味のないはずのサドが、どうして、この「四つのテーゼ」に執着するのであろうか。

それは無論、この「四つのテーゼ」が、サドの「欲望追求」と不即不離に一体化して、切り離し得ないものだからである。

サドの「欲望追求」は、対抗的に『神は存在しない、魂は存在しない、犯罪は存在しない、自然は存在しない』ということを強調し、それら「一般にその存在が認められている、倫理的な観念」を否定することによって、嫌がうえにも燃え上がるものなのだと言えよう。

(ルイス・ブニュエル監督の『ビリディアナ』は、典型的な「神聖冒涜」映画だ)

例えば「売春婦に金を払ってセックスをしても興奮しないが、修道女への強姦は興奮する」といったことと同じで、「神は存在しない。つまり、神聖なものなど存在しない(=すべては汚れた安物である)」とか「魂など存在しない。人間とは、生きた肉の塊である」とか「犯罪は存在しない。それは所詮、誰かのための約束事でしかなく、本来はすべてが自由なのだ」とか「自然は存在しない。すべての存在は、何でもありであり、なにが自然な状態で、なにが不自然な状態だなどという区別は、後付けの誤認である」などと断じ、それを心から信じて、自分の「何でもありの欲望」を肯定したとしよう。つまり「君は何をしても良いんだ。誰を強姦しても、切り刻んで殺しても、それは君の自由であり、誰もそれを咎めたりはしない。だから、遠慮なく自由にやりたまえ。さあ、やるんだ。やれ! やるんだ!」と言われ、その「権利」が全面的に保証されたとする。その場合、サドは「喜んで、そうする気になるだろうか」ということなのである。

フーコーも参照したジョルジュ・バタイユも言うとおり、エロティシズムとは「禁止に対する侵犯」においてこそ存在するものであり、「禁止なくして侵犯なし」なので、そこでは「禁止」無くして「エロティシズムもなし」ということになってしまうのである(神聖なもの無くして、冒涜もなし)。

したがって、サドは「神・魂・犯罪・自然」の存在を否定するけれども、それを「無いもの」としては扱わない。あくまでも「否定すべき存在としての無存在」として「扱う」のであり、要は、サドにとって「神・魂・犯罪・自然」は、「欲望追求」のために必要不可欠な、「舞台」であり「道具立て」なのである。

だから「存在しない」と、繰り返し繰り返し語りはするが、存在しないのだからと「無視」したり「興味を失ったり」することはない。

言い換えれば、サドの「欲望追求」にとって「神・魂・犯罪・自然」とは、必要不可欠な「汚すべき、永遠の処女性」とでも言えるものなのである。

○ ○ ○

サドのこうした「神聖性への倒錯した愛着」は、しかし議論の的になった。

要は「サドは、神を嫌い否定しているのか、それとも転倒した形で神を求めているのか」という問題である。

本書の「訳者改題」によると、この問題について、サドの『無神論の仮面の下に隠された神学』(P338)を看取して、結局サドは「神を求めている」のだという理解を示したのが、『わが隣人サド』のピエール・クロソウスキーであり、「いや、そうではない。サドは正真正銘の無神論者であり、クロソウスキーの読みは穿ち過ぎだ」と批判したのが、モーリス・ブランショとジョルジュ・バタイユだった。

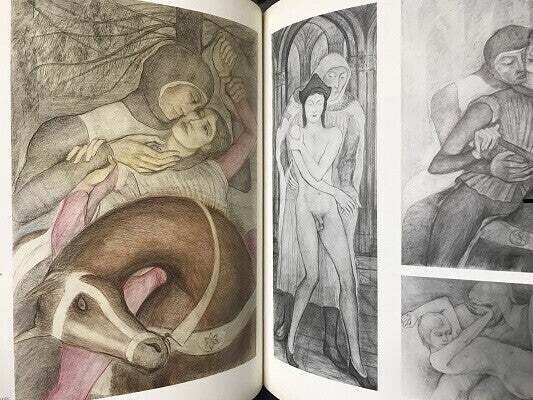

(上から、クロソウスキー、ブランショ、バタイユ)

もちろん、私は、どちらの解釈が正しいと意見を言えるほどサドを読んではいないのだけれど、面白いのは、フーコーの立場の変化である。

本書における、フーコーのサド評価は、サドの「無神論」的立場を認めて、それを肯定的に評価しているのだが、のちにフーコーはサドを『性の法務官』(P330)と呼んで否定的に評価するようになる。つまり、フーコーのサド理解は、クロソウスキーに近づき、その結果として、サドを批判的に評価することになったのだ。

ただし、「訳者改題」に書かれていない点として、ここで気をつけなくてはならないのは、ピエール・クロソウスキーは『バフォメット』のような「テンプル騎士団は悪魔に誘惑され、ソドミーの悪徳にまみれて堕落した」といった内容の、いかにも涜神的なポルノグラフィを書いているけれども、実際には、彼はカトリックだという点である。

事実、この『バフォメット』だって、キリスト教徒らしくないエロ小説だとは言え、その内容は「テンプル騎士団に堕罪ありとして異端認定し、滅亡させ(財産を奪っ)た教会の判断」を追認する小説なのである。

(下は、クロソウスキー自身の手になる『バフォメット』の挿絵)

(ちなみに、映画にもなった『沈黙』などで知られるカトリック作家・遠藤周作が(若林真との共訳で)、クロソウスキーの小説『ロベルトは今夜』を翻訳しているのは、決して偶然ではない。『ロベルトは今夜』は、「ロベルトは今夜」と「ナントの勅令破棄」の二部構成の作品だが、「ナント勅令」破棄は、フランスのカトリックにとって、きわめて重要な歴史的事件である)

つまり、クロソウスキーは、サドの中に「逆説的ながら、神を求める者」を見て、これをカトリックの立場から「肯定的に評価した」のだが、フーコーの場合は、サドの中に同じものを見て「否定的に評価した」のであるから、この大きな立場の違いを見落としてはならないのである。

で、前述のとおり、私は、サドが実際にはどうであったかを語れる立場にはないのだが、仮に、サドの中に「逆説的に神を求める」気持ちがあったとしても、それを責めようとは思わない。

なぜなら、私が「無神論者」となって、各種の「宗教」や「信仰者」を批判するのは、それが大概の場合「偽物」だからに他ならない。言い換えれば、私は、「本物の信仰」を持った「本物の信仰者」であれば、仮に「神が存在しなくても」、彼らを肯定することはできるし、現に肯定してもいる。

要は、「神」が実際には存在しなくても、そして「神は実際には存在しない」と知っていても、それでも、自分自身やこの世界のために、「神」が存在する「かのように」、純粋かつ自覚的、理性的に選択されて行われる「メタ信仰」は、肯定できるのだ。なぜなら、私が批判するのは、愚昧かつ権威的主義的な「盲信」だからである。

「神は存在しない。しかし、神が存在するかのようにして、私たちは生きるべきである」という「自覚的フィクション=信仰」なら、それは「法」や「倫理」と同様に、人間には有用なものなのではないだろうか。

だから、フーコーをはじめとした哲学者たちの「純粋主義」的な立場とは違って、私は、サドが「神を利用する、快楽主義の無神論者」なら、ある種のズルさにおいて不純ではあれ、それはそれで、したたかな「無神論者」として肯定するし、その意味では、自覚的な「カトリックの変態小説家」と呼んでも良いクロソウスキーも、その自覚性において嫌いではないのである。

(2021年12月1日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・