加藤守雄 『わが師 折口信夫』 : 時代の子たる 折口信夫の〈悲恋〉

書評:加藤守雄『わが師 折口信夫』(朝日文庫)

折口信夫は「〈情〉の人」であると、私は以前のレビューに書いた。

これは間違いない事実であると思う。

しかし、「情が濃い」というのも良し悪しで、「情が濃い」からこそ「可愛さ余って憎さ百倍」という、私自身まったく他人事ではないことにもなってしまう。すなわち、「情が濃い」から、人並み以上に、可愛がりもすれば憎みもする。「常識の範囲」を逸脱する。

折口信夫の弟子であった加藤守雄により書かれたこの「自伝」は、折口の「情の濃さ」が災いした物語だと言えるだろう。ただ、「可愛さ余って憎さ百倍」というわけではなく、「残酷な片恋の物語」であり、まるで『源氏物語』の描く「六条御息所」を地でいく、あまりに哀れな、折口の「悲恋物語」なのである。

○ ○ ○

周知のとおり、折口信夫は同性愛者であった。だから、彼の弟子になるということは、折口の同性愛の対象となりかねないということでもあった。無論、折口が、見境もなく弟子たちに手をつけたとか、お稚児さん候補を弟子にしたとかいうことではないのだけれども、人間、誰でもそうであるように、同じ内容の人間なら、見かけが好みの方を選ぶだろう。これを、いわゆる「ルッキズム」だとは言えないはずだ。

そして、女性を、生理的かつ観念的に嫌悪した「潔癖症」の折口は、生涯独身であったし、決して実生活において器用な人ではなかったから、身の回りの世話を弟子にさせることが多く、弟子を同居させもしたのである。

その結果、同居の弟子は、折口の同性愛の対象となる。また、そうなることがどうしても嫌な弟子なら、そもそも折口と同居までしようとはしなかっただろうし、同性愛に嫌悪を覚えるような人なら、折口の弟子でなどいられなかっただろう。

まして、当時の「弟子」とは「親を捨ててでも、師に尽くす」というような「全身全霊の帰依」めいたものが求められた。そこまでして初めて、「師の学問」の真髄を継承することができるのだと、そういう、今で言う「精神主義」が、当たり前に生き残っていた時代であった。

だからこそ、折口の弟子になった段階で、すでに事情を知る「周囲」からは、その弟子は「折口のお稚児さん」だと見られても仕方がなかったし、そのくらいの覚悟がなくて、カリスマ的な学者であった折口信夫の弟子になど、なれる道理もなかったのである。

したがって、同居の弟子になることを受け入れた、若き著者が、やがて折口にキスを迫られるシーンで、その「思いもかけぬ展開」に衝撃を受ける、という「描写」はいささか「カマトト」ぶっていて、疑わしいと感じられた。

そのくらいの展開は、最初から予想されたことではなかったのか、と思うのだが、著者は、そのような認識はなかったし、だから深く傷ついた、というような書き方をしている。

無論、折口と加藤(本書著者)の「どちらが悪い」のかと言えば、もちろん折口の方である。

折口の加藤にしたことは、今で言うなら「セクハラ」「パワハラ」「アカハラ」の合わせ技であり、要は「学問上の地位を利用して、性的な嫌がらせをした」ということになるから、言い訳の余地など、まったく無い。

しかし、加藤の方に「尊敬する有名学者の折口先生なんだから、迫られるくらいのことが多少はあっても、是非とも特別な弟子になりたい」という思惑や下心がまったく無かったのかといえば、客観的には、極めて「疑わしい」のである。

加藤は、折口が彼を一方的に寵愛し、望んでもいないのに、就職の世話をし仕事上の便宜を図り、彼を引き立てることで囲い込もうとした、というような書き方をしている。

たしかに折口は、そのようなことをしたのだろう。だが、そうなることだって、加藤は最初から半ば予想できていたのではなかったか。

加藤がこの「自伝」を書いた時点で、折口信夫はすでに故人である。

なのに、このようなスキャンダラスな内容を含むものを、一方的に公にするというのは、「死人に口なし」で、あまりにアンフェアではないか。

無論、加藤は、折口を心から尊敬していたと書いているし、それでも同性愛を迫られることは耐え難かったから「逃げた」と書いているが、ことは「内面の問題」なのだから、これが当時の加藤の「本音」そのものであるという保証など、どこにもない。

実際のところ、加藤は上手に折口の懐に入り込んで、首尾よく良い仕事を世話してもらったのだが、思った以上に、折口が本気で鬱陶しかったから、やっぱり「割りに合わないや」と逃げ出した、という蓋然性だって十分にある。

本書にも登場する兄弟子たちは、加藤のこの自伝刊行について、どのような反応を示したのだろう。

私はそのあたりに詳らかではないが、普通なら、加藤を「恩を仇で返した、心ない恩師誹謗者」として断罪したことだろう。

だが、折口と加藤の場合、兄弟子たちは「こうなることが、あらかじめわかっていながら」、あえて加藤を「人身御供」として「神」に捧げたも同然なのだから、その「後ろめたさ」から、加藤がこのような自伝を書いたところで、表立って非難することは出来なかったはずだ。

そんなことをすれば「あなたがたは、こうなることがわかっていながら、そのあたりの事情を口に緘したまま、私を先生の下へ送り出したのではなかったのか。私を先生の犠牲にする気で、そうしたのではなかったのか」と反論されるのは目に見えているからで、そう言われた場合「こんなことになるとは、想像もしなかった」などという白々しい言い訳が、事情を知る、折口信夫周辺の学会で通用しないことも、明らかだったからである。

○ ○ ○

そんなわけで、憐れなのは折口信夫である。

好きで同性愛者になったわけではないのだし、周囲も、折口が同性愛者であることを知っていて、それでも進んで近づいていった人たちである。

無論、折口の同性愛者の部分に近づいたのではなく、学者としての部分で近づいたというのは間違いないにしても、最低限「折口の同性愛に、一定の理解がある」人間として近づいたはずなのだ。

だから、折口の方だって「もしかしたら、私の愛を理解してくれるかもしれない」と期待したというのも、わからない心理ではないし、まして「魅力的な弟子」が目の前にいれば「性的な欲望」と、それに伴う「恋愛妄想」が駆動してしまうというのも、「脳科学」的に見て、致し方のないところであろう。「恋愛感情」や「性欲」というのは、自然本能であり、理性だけで完全にコントロールすることは不可能なのである。

それでも、異性愛であれ、同性愛であれ、相手のいることなのだから、相手の意思確認は必要であり、相手が拒絶するのなら、それ以上、無理強いするようなことは許されないし、事実、折口は加藤に、それ以上は迫っていない。最初に迫って拒絶された後は、師と弟子という距離で付き合おうと努力したのである。

だが、好きな相手と同居しておれば、そうした理性のブレーキが、いつまでも続くわけがない、というのも知れた話であろう。折口にしてみれば「あの時は、初めてのことだったから驚いたのであろうが、そろそろ私の気持ちをわかってくれて、受け入れてくれるのではないだろうか。そうでなければ、あの後も、今のようにずっと同居をしてくれるわけがない。きっと、憎からず思ってくれているはずだ。あの時は、世間の常識に反した同性愛に、恐れをなしただけだったのではなかったか」などと考えても、まったく不思議ではない。おおよそ「恋する者の心理」というのは、しばしばこのように「ご都合主義的」なのである。

じっさい折口信夫は、加藤が同居する前から、一部の弟子との肉体関係のあった実践的同性愛者なのだから、「お手つき」になるのをいったんは断ったとしても、折口の気持ちが変わらないということくらいは、大人ならわかるはず。それでも、ズルズルと同居を続けたのは、加藤の側にも非があるとは言えまいか。

どうしても嫌なら、出ていけば済むことだったのに、先生に頼まれると断れないとかなんとか、自身の「優柔不断な態度」を自己正当化して、全責任を、故人である折口に押し付けるというのは、あまりにも卑怯なのではないか。

だからこそ、私は本書著者・加藤の「言い分」を、とうてい鵜呑みにはできないのである。

アガサ・クリスティーの『アクロイド殺し』ではないが、本書は一種の『折口信夫殺し』なのではないかと疑うのだ。

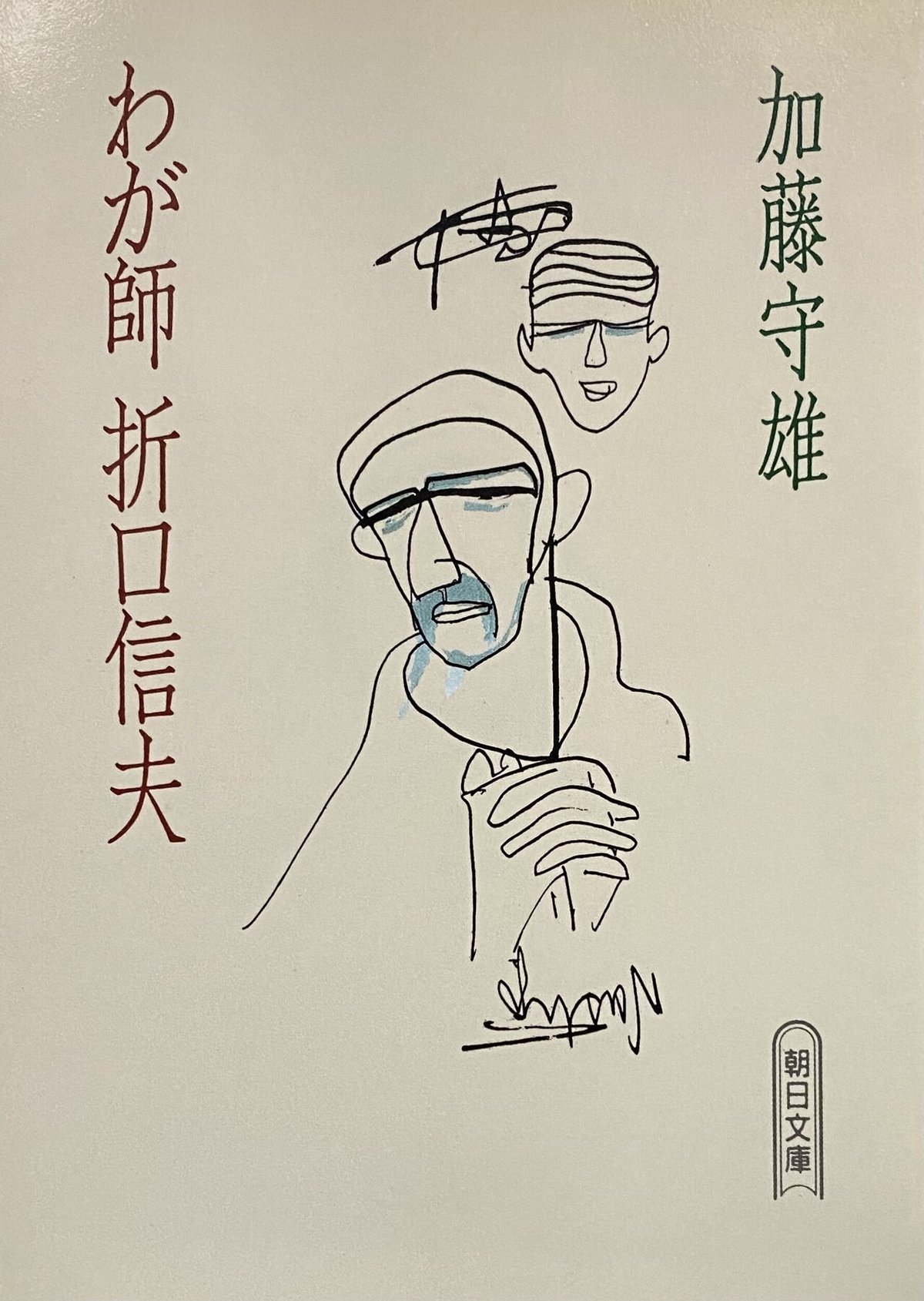

(※ このカバー絵は、折口の自筆。「那須帖」というメモ帳に描かれたもので、中央の人物は加藤守雄に似ている、と言われている)

○ ○ ○

折口信夫の時代とは違い、現在では「性的マイノリティー」に対する偏見は、かなりのところ是正されていると言えるのかもしれない。

しかし、それは「偏見はいけない」という良識が広まったというだけで、すべての人が「両性愛者」になったというわけではない。

ということは、同性愛者を、同性愛者であるという理由だけで忌避したり差別したりはしないけれども、だからと言って「同性愛の対象として見ることを許してくれる」というわけではないだろう。

本来ならば「同性愛の対象として見ること」自体は、その同性愛者の勝手なのだから、許すも許さないもないことで、ことが実際の「個人的な交際関係」を求められた段階で「それは、私の性的指向には合いませんから、そういう意味での交際はお断りします」というかたちになるべきであろうし、そうならなければならない。

しかし、現実の問題としては、「私は同性愛者を差別しませんよ。それは彼らの自由ですから」などという人の中にも、自分が「同性愛の対象として見られる」ことに「嫌悪」を覚える人は少なくないだろうし、「そのような目で見る」こと自体が「気持ち悪い」とか「セクハラだ」などという人も、決して少なくはないのではないだろうか。

つまり、「LGBTQ」への差別が社会的に批判されることで、「性的マイノリティー」への「偏見」は相対的に薄れたと言っても、やはり「生理的嫌悪」という部分では、大きな違いはないのである。

この、加藤守雄による『わが師 折口信夫』を読んでも、やはり折口信夫は「可哀想な異形」にしか見えない。

たしかに折口にも、自分の「学問的地位」に甘えて、それを利用した部分があるし、それは批判されてしかるべき部分ではあろうが、しかし、その時代背景を考えれば、折口のような態度も、ある程度はやむを得なかった、まさに「時代的な制約」だったのではないだろうか。

結局は、折口信夫ほどの「天才肌の学者」であり「非凡な知性」を持った人であっても、「性愛」という「脳科学的本能」には勝てなかった。勝てなかったが故に、その「感情」に振り回されたあげく、つらい思いをし、恥をかき、辱められることになってしまったのである。

もしも、折口信夫が「性的に淡白」であり「情に薄い個人主義者」であったなら、彼は、このように苦しみ、辱められることもなかっただろう。

だが、彼の「非凡な情の濃さ」が、彼の「非凡な学問」を支え、その抗いがたい「呪力」となっていたことも事実であろうから、「歴史にifはない」というのは、残念ながら、そのとおりなのであろう。

ともあれ、本書全体に漂う「偉大な折口信夫に、一方的に愛された私」という「ナルシシズム」が、私には気になってならない。

加藤が折口から「逃げた」のだって、それは追いかけられることを確信しての「その愛を確かめるためのポーズ」という部分があったのではないか。

だからこそ、折口が死んでしまい、決して追いかけては来ないことが確定すると、いつしかその「寂しさ」から、「追いかけられる私」という物語を、これ見よがしに公にしなければ、気が済まなかったということではないのか。

折口が同性愛者であったことは、周囲の者には周知の事実であり、そうした事実は、いずれ公になるだろうけれど、その個人的な部分を、「愛された私」という物語に仕立てて、いわば「折口信夫の愛」を独占するというのは、あまりに欲深く、思いやりに欠けるのではないか。

そこまでしたいのなら、生前に、折口の思いに応えるべきであったし、それをしなかったのなら、その個人的な思い出は、墓場まで持っていくべきだったと、私は非難を込めて、そう考えざるを得ないのである。

(2022年1月7日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○