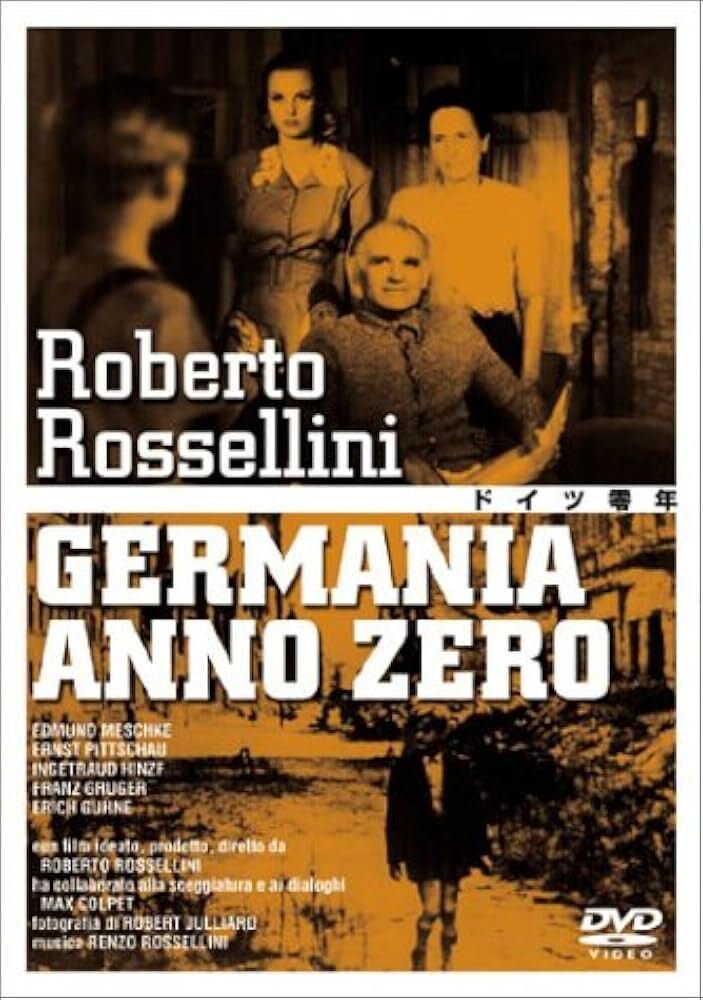

ロベルト・ロッセリーニ監督 『ドイツ零年』 : 少年の告発したもの。

映画評:ロベルト・ロッセリーニ監督『ドイツ零年』(1948年・イタリア映画)

「ヌーヴェル・ヴァーグの父」と呼ばれることもある、イタリア映画における「ネオリアリズモ」の巨匠ロベルト・ロッセリーニ。その、戦後の出世作である『無防備都市』(1945年)、『戦火のかなた』(1946年)に続いて、戦争をテーマとした三部作をなすのが、本作『ドイツ零年』である。

『無防備都市』は「ムッソリーニ政権が打倒された後、ドイツ軍に占領されたイタリアにおける対独抵抗運動での悲劇を描いたオムニバス作品」であり、『戦火のかなた』は「終戦間近と終戦後のイタリアの、主に庶民の悲劇を描いたオムニバス作品」だと、そう言っても良いだろう。

つまり、両作に共通するのは、「イタリアを舞台にしている」ということと、主に「庶民の悲劇」を描いているということだ。

無論、『戦火のかなた』の最後のエピソードである「従軍牧師と修道院」の話のように、一般庶民は登場しないに等しいものも、例外的には含まれる。

だが、いずれの作品にも共通するのは、「子供の悲劇」が描かれている点で、例えば前述の「従軍牧師と修道院」にも「子供たち」が登場する。修道院にやってきた、連合軍の従軍牧師3人を、子供たちが取り囲むといった、特に意味のあるシーンではない。だが、戦後の子供たちの生活を思えば、そこに登場した子供たちとて、決してその先に「恵まれて幸福な生活」などなかったろうことは、察するに余りあるものなのだ。

そして、そんな意味では、本作『ドイツ零年』は、まさに、その子供である「少年」を主人公にすえた作品であり、しかも、全2作とは違って、オムニバス作品ではない、という点に、そして何よりも、物語の舞台がイタリアではなく、「ドイツ」であるという点に、際立った特徴があると言えるだろう。

言い換えれば、ロッセリーニはこの三部作において、「戦争の悲劇」の中でも「庶民の悲劇」を描き、その「庶民の悲劇」の中でも特に「子供の悲劇」を描いたのであり、その集大成が、本作『ドイツ零年』なのだ。

そして「戦争における庶民の子供の悲劇」というテーマにおいては、もはや「戦勝国・敗戦国」といった「国」の別を問わないという姿勢を鮮明に打ち出したのが、本作なのである。

本作は、戦争の爪痕の生々しい、敗戦後2年目のドイツにおいてオールロケで撮られた作品で、キャストもドイツ人の素人を使っている。

○ ○ ○

本作『ドイツ零年』の「あらすじ」は、次のとおりである。

『第二次世界大戦敗戦直後、廃墟のベルリン。「…イデオロギーの変更は犯罪と狂気を創り出す。それは子供の純真な心までも」という字幕。

12歳の少年エドモンド・ケーラーは(※ 墓掘り仕事の現場で、まだ)15歳になっていないことがバレて(※ 墓掘り人夫として雇われていた大人の男女から)「仕事泥棒」といわれ、仕事から外される。(※ 彼は)父、母、姉、それに兄と暮している。父は病弱で咳を繰り返し、「死にたい」という言葉ばかり繰り返している。姉エヴァは夜のキャバレーに出かけて家計を助けている。兄カールは元ナチ党員であることが発覚することを恐れ、定職につかず(※ 家に)引きこもっている。収入の乏しい一家にとっては、エドモンドも貴重な働き手であった。(※ だが、子供のこと故)家主の秤を売りに行くも簡単に(※ 大人に)騙され(※ 買い叩かれ)る。

エドモンドは、街でかつて小学校の担任だった元ナチ教師エニングと再会する。教師は戦前、父がナチスに反対していたことを正直に話してくれた(※ エドモンドの)ことを評価していたが、(※ 当然その話は、善意から)握りつぶしたという。今はヒトラーの演説の録音されたレコードをヤミで連合軍兵士に売りさばく仕事をしており、彼から(※ そんなヤミの)仕事を与えられたエドモンドは働き始めるが、(※ ヤミの仕事仲間である不良少年たちについていったために)父から朝帰りしたことを叱られる。その父の病気が悪化し、医者の骨折りで慈善病院に入院。再度仕事を求めたエドモンドにエニングは、「弱い者は強い者に滅ぼされるべき(※ 君の父親だって同じことだ。健康で未来ある君が、病人の負け犬である父親の犠牲になる必要はない)」と言う。エドモンドはエニングのナチ思想に感化され、「死んだらお前たちの邪魔にならない」「この大戦中は第三帝国の崩壊だけを願っていた」と嘆く父に、病院から盗んだ毒を盛る。警察の(※ 住民登録の)取り締まりで兄カールが連行されるが、特に罪には問われず帰される。

エドモンドは家を出るが、泥棒仲間(※ の、年上の少年少女たち)には相手にされない。エニングに命令通り父を毒殺したと告げると、「そんなことは命令していない」と驚かれる。街を歩くと、教会から「オンブラ・マイ・フ」が聞こえてくる。父の柩を運んだ車を廃墟のビルから見送り、うろついているうちに、エドモンドはビルから飛び降りた。(※ 正確には、エニングの家を飛び出した後、街をうろつき、その後、自宅を見下ろせる廃墟ビルに登って、その窓から、父の棺が運び出されるのを見下ろした後、エドモンドは投身自殺する)』

(Wikipedia「ドイツ零年」、※ は引用者の補足)

最後は、12歳の少年の投身自殺で幕を閉じるという、何とも悲惨なラストである。

地面に伏した少年の遺体は、頭が割れたり、血しぶきが飛び散ったりはしていないものの、その右腕は肘から先がおかしな方向に曲がっているのが、とても生々しい。

上の「あらすじ」紹介にもあるとおり、本作の冒頭には、字幕で、この作品に込められたメッセージが、あらかじめハッキリと示されている。

「…イデオロギーの変更は犯罪と狂気を創り出す。それは子供の純真な心までも」をいかに歪め、戦後においてまでも苦しめてしまうか。

言い換えれば、戦争が終わって万々歳などではないのだということを訴え、「子供の人権ということが考えられなければならない」とまで語られ、その上で「この映画は、ドイツの戦争を正当化するものでも擁護するものでもない」と、そう断られている。

そう解釈されるおそれが多分にあった、ということだ。

本作は、「自由主義陣営の連合国が勝って良かった」「悪は滅びた」などという「国際政治向きの話」ではなく、あくまでも「庶民の悲劇」、中でも「子供たちの悲劇に、目を向けよ」と、そう語った作品なのである。

だから、最初から最後まで、ずうっと暗いお話であり、そのラストは前記のとおりで、衝撃的なものでさえあった。

そんなわけで、本作公開時の評判は、決して良いものではなかった。

『ロッセリーニ作品の多くは、公開当時、イタリアでは正当な評価が得られなかった。後にネオレアリズモ映画の金字塔として崇められている『無防備都市』ですら初めはイタリアでは無視され、アメリカやフランスで熱狂的に迎えられてから、ようやくイタリアでも評価されだした。

『無防備都市』と『戦火のかなた』はアメリカで大成功を収めた(『戦火のかなた』はメジャーのメトロ・ゴールドウィン・メイヤーが配給)。だが、次の『ドイツ零年』を伝説的なプロデューサー、サミュエル・ゴールドウィンに見せるが、試写が終わった後、「居心地の悪い沈黙ができた」だけだった。その後、バーグマン初のロッセリーニ映画『ストロンボリ、神の土地』は、当時、ハワード・ヒューズが買収したRKOの資金援助で製作されたが、1950年2月5日、全米300館で公開された『ストロンボリ、神の土地』は興行的に失敗となった。

こうして、ロッセリーニの後ろでハリウッドの扉は閉ざされた。』

(Wikipedia「ロベルト・ロッセリーニ」)

それはそうだろう。イタリア本国でだって、レジスタンスの英雄的な活躍とその悲劇を描いて、今や名作の誉高い『無防備都市』さえ、高い評価を受けなかったというのだから、「庶民の悲劇」を正面に据えた、後の2作など、ウケようはずがない。

きっとみんな、「戦争のことなど忘れたかった」ということなのであろう。

また、『無防備都市』と『戦火のかなた』が、異国の地アメリカでウケたというのも、わかりやすい話である。

要は「悪のドイツ軍に対する抵抗運動」を描いた『無防備都市』、そして「ドイツの戦争の罪と、解放者としての連合軍」を描いた『戦火のかなた』は、戦勝国の国民にとっては、さぞや気持ちの良い作品だったのだ。

だが、3作目の本作『ドイツ零年』は、そんな「勝った負けた」「正義と悪」といった、戦争に対するノーテンキな見方を告発するような、「リアリズム」映画だった。

しかも、悲劇の主人公が「子供」なのだから、彼を責めることは、誰にもできない。

だからこそ、この映画を見せられたアメリカの映画関係者は『居心地の悪い沈黙』を守ることしかできなかったのだ。心の中では「こんな映画、ヒットするわけがない」と、そんなそろばんを弾きながら。

○ ○ ○

だが、こうした「背景的な事情」だけで、本作が「傑作」だと評価されなかった、ということでもないだろう。

本作の「弱点」としては、『無防備都市』や『戦火のかなた』と同様に、基本的には「嫌な話」を描きながら、それらが「オムニバスのショートストーリー」という、言うなれば「寸止め」において、観客たちに「考える余地」を与えていたのに対し、本作は、冒頭から、そのテーマを明示してみせたように、「暗示」に済ませることもしなければ、「寸止め」もしなかった。

まさに、真正面から、その批判の刃を観客たちの腹に突きつけ、遠慮することなく、それをそのまま、ズブズブとその体の奥にまで突き入れていったのである。「この痛みを知れ」と。

無論これは、ひとつのやり方ではあったろう。

だが、こうしたやり方を「一般大衆」にまで理解しろというのは、やはり、いささか酷だったのである。

いかに正しい主張であろうと、主張を盛るための器としては、「映画」というのは、やはり「興行的な(軟弱な)器」でしかなかったと、そういうことだったのではないだろうか。

平たく言えば、そんなことは「思想書」ででも書いてくれ、ということになったのではないか。

だから、本作が提示する問題は、単に「現実を直視し得ず、そのために誤りをくり返す人間の弱さ」ということだけではなく、こと「映画」に話を限っても、「映画」というジャンルが、人間の本質を突き詰めきれない、軟弱なジャンルでしかあり得ないという「現実」を、結果として、示してしまったのではないだろうか。

そんなロッセリーニの挫折を擁護したのは、「ヌーヴェル・ヴァーグの生みの親」と呼んでもいいだろう『カイエ・デュ・シネマ』誌の初代編集長であるアンドレ・バザンであった。

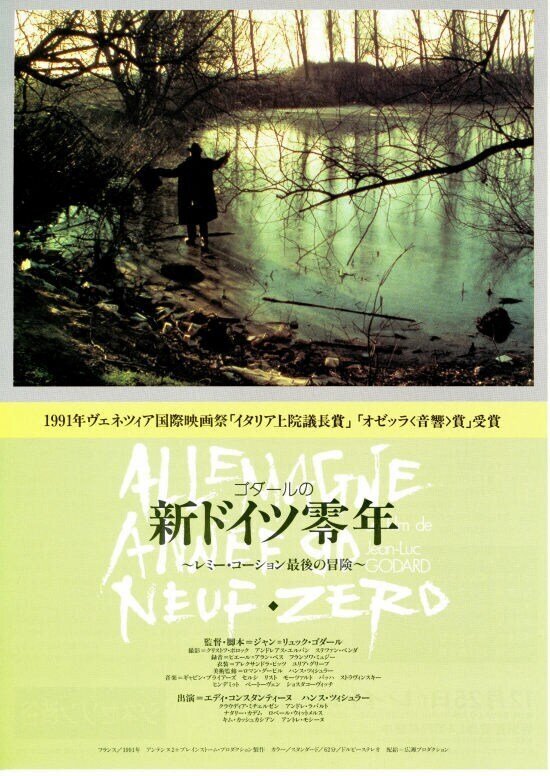

そして、そんなバザンによって見出されたと言っても過言ではない、イタリアの「ネオリアリズモ」の力を、外国において多少なりとも継承したのは「ヌーヴェル・ヴァーグ」の作家たちであり、中でも殊に、のちに『新ドイツ零年』を撮ったジャン=リュック・ゴダールだったのだはないか。

ゴダールが、「商業映画」に抵抗し続け、「映画の可能性」に挑み続けたのは、ロッセリーニとはまた違った角度から、「映画の可能性」を信じようとした、ということなのではないだろうか。

商業的な「娯楽映画」を否定するつもりなど、まったくないけれども、しかし、そこにぬくぬくと安住する姿勢が、映画の可能性を閉ざすものであることは明白であろう。

私たちは、映画に「気の重くなるような社会告発」のあることも認めるべきだし、「訳のわからない前衛作品」の存在も認めるべきであろう。そうしたものがあってこそ、映画は、豊かなもので、あり続けられるのではないだろうか。

『ドイツ零年』が描いていたのは「勝てば官軍」というような呑気な人たちが、この世界をダメにするという、そんな「告発」でもあったのではないか。

そんな「元ナチ教師」の言葉を真に受けた結果、少年は自殺せざるを得なかったのである。

つまり「映画」は、少年と同じ道をたどってはならないのだ。

(2024年11月3日)

○ ○ ○

● ● ●

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○