アルフレッド・ヒッチコック監督 『ロープ』 : 「現場視点」の快楽と陥穽

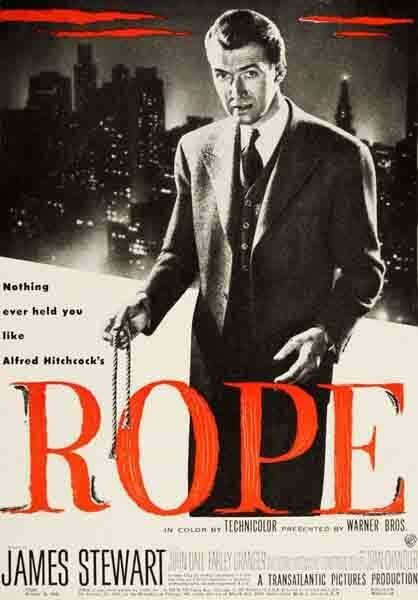

映画評:アルフレッド・ヒッチコック監督『ロープ』(1948年・アメリカ映画)

本作『ロープ』は極めて特徴的な作品である。

そのため、通り一遍の紹介や評価で良いのなら、その特徴を挙げて誉めるだけでいいのだから、これほど容易いことはない。まただからこそ、それ以上のことを言おうとすれば、それなりの見識が必要ともなる。

その意味で本作は、「評者の試される作品」だと言っても良かろう。

本作の「基本的な性格」は、「Wikipedia」の紹介文冒頭の、次の一文に尽きる。

『『ロープ』(Rope)は、1948年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。監督はアルフレッド・ヒッチコック、出演はジェームズ・スチュワートとジョン・ドールなど。パトリック・ハミルトンの同名舞台劇の映画化で、1924年に実際に起きた少年の誘拐殺人事件「レオポルドとローブ事件」を元にしている。

アルフレッド・ヒッチコック監督はこの映画の全編をワンシーンで繋げたうえ、映画の本編と実際の時間が同時に進むという実験的な試みをしている。当時の撮影用のフィルムは10-15分が限界なので、実際には背中や蓋を大写しにするワンカットを入れることで全体がつながっているように演出している。また、本作品はヒッチコック初のカラー作品である(テクニカラー)。』

この紹介文は、短いながらも要所を的確に押さえたものだ。

細かい点については、おいおい説明をするとして、本作のおおまかな特徴は、ここに示めされた次の4点に尽くされている。

(1)サスペンス作品である。

(2)実際に起きた事件を映画化したもの。

(3)全編ワンシーンという実験的な作品。

(4)ヒッチコック初のカラー作品。

(1)の「サスペンス作品である。」という点については、ヒッチコックではいつものことなので、特に説明するまでもないことのようだが、しかし、本作のサスペンス性は、(3)の問題と深く関わっており、その点が重要だと言えるだろう。

(2)の「実際に起きた事件を映画化したもの。」というのは、もちろん「実際に起きたことそのままの、ドキュメンタリー作品」だという意味ではない。

見れば分かるとおり本作は、現実に起きた事件を元にして、それを大胆かつドラマチックにアレンジした「フィクション」作品である。だから、「現実に起きた事件を映画化したもの」と短くまとめれば、いささか正確さを欠くことになるのだが、そうした言い回しは、本作の「宣伝文句」の名残りなのでもあろう。

なお、本作は、当該事件を「舞台化」したものの映画化作品であるからこそ、(3)のような試みもなされたのであろう。「舞台のようでありながら、舞台よりも格段に自由」な視点を与えられた世界、ということである。

(3)の「全編ワンシーンという実験的な作品。」というのは、正確に言うなら「タイトルバック」と「冒頭の導入ショット(タイトルバックの街頭の俯瞰風景から、事件が起こる部屋のカーテンの閉まった窓の外観までの、クレーン・ショット)」を除いて、ということになる。

また、「Wikipedia」が『全編をワンシーンで繋げた』と正確に書いているとおりで、「全編をワンシーンで撮った」のではない。何度かに分けて撮ったものを「繋げてワンシーンを構成している(そう見せかけている)」のだ。だから「ワンカット」ではない。

この点で本作が「実験的」と呼ばれるのは『当時の撮影用のフィルムは10-15分が限界』だったから、80分もの長さを一気に撮る(ワンカットで撮る)のは物理的に不可能だったからだ。つまり本作は、「出来ないはずのことを、やっているように見せかける」実験を行った「トリック映像作品」という意味で、「実験的」だったのである。

したがって、その事実を知った上で見るならば、今の私たちには『背中や蓋を大写しにするワンカットを入れることで全体がつながっているように演出している。』というのは、容易に見抜けてしまうだろう。だから、この「擬似ワンカット」の持つ意味は「歴史的」なものでしかなく、今更これに驚くというのは、いささか白々しく、「カマトトぶった態度」とさえ言えるかもしれない。なにしろ、今の私たちは、「時間的にはほぼ無制限な(ベタ撮りが可能な)、ビデオ撮影の映像」に馴れており、そうしものも「当たり前」になっているはずだからである。

(4)の「ヒッチコック初のカラー作品。」という点については、特に言うこともないが、今となっては、その「色調」が「レトロな、いい感じを出している」とは言えるだろう。これが現在の「リアルな色調」であったなら、かなり興醒めだろうと推察できる。本作は、あくまでも「舞台芝居めいた、擬似リアル」であることが重要なのだ。

さて、本作『ロープ』の「あらすじ」は、次のとおりである。

『ニューヨークのとあるアパートの一室。大学を出たばかりの青年フィリップとブランドンが同級生を絞殺し、その死体を衣装箱に入れる。殺害の動機は、自分たちが他者より優れていることを証明するためだけだった。2人はさらなるスリルを求め、被害者の父や恋人、恋仇、伯母、そして恩師である大学教授を部屋に招いて晩餐会を開く。犯した罪の恐ろしさに次第に冷静さを失っていくフィリップと、大胆にも死体を見せたい衝動に駆られるブランドンだったが……。』

(「映画.com」『ロープ』紹介ページより)

ブランドンが『大胆にも死体を見せたい衝動に駆られる』というのは、いささか大袈裟な言い方だが、それに近い「あえて危険を犯すこともできる、自身の冒険的な優越性」に、ブランドンが酔っていた、というのは事実であろう。

さて、本作のひとつの特徴は、作中でも触れられている、ニーチェ的な「超人思想」による「観念的な動機による殺人」を描いている点である。

これは現実の起こった事件の犯人の「思想」を踏まえたものではあるが、それを「額面どおり」に受け取って、何の掘り下げもしていないところに、本作が、現実に起こった「レオポルドとローブ事件」とは、むしろ別物だというのは、容易に推察できよう。

ただし、この点(動機)をして、本作に対して「リアリティが無い」と注文をつけるのは、お門違いである。

本作で描かれるのは、あくまでも「擬似リアル」としての「殺人隠蔽ゲーム」であり、それを支える「行き過ぎた観念性=頭でっかちさ」の「狂気」であり、その「不気味さ」だからである。

私たちは、ヒッチコックの「サスペンス映画」の「ハラハラドキドキ」を楽しむけれど、それは「フィクション作品」だから楽しめるのであって、現実に同じような状況に自分が置かれれば、それを楽しむことなど出来はしない。

だが、そうした「正常な感覚」を失って、「知的に優秀な人間は、そうした人間的な感情を超克することもできるし、その権利を持っている」などと勘違いする者が、歴史上には、時おり登場する。その典型が、例えばアドルフ・ヒトラーであろう。

ヒトラーは「人類のためには、当たり前の人情を抑えてでも、劣等民族であるユダヤ人を抹殺しなければならない。障害者や倒錯者の血を根絶やしにしなければならない。それが人類の未来に資する、我々の自己犠牲的な汚れ仕事なのだ」と、そう「本気で」考えた。

そして、さらに驚くべきは、彼のそんな「非人間的な狂気」に巻き込まれた人々が大勢いた、という動かぬ事実である。

無論これは、当時のドイツ国民だけではなく、日本人も同じだ。日本人だって「鬼畜米英」を呼号して「イギリス人やアメリカ人は人間ではない悪の存在だから、東亜の平和と未来のためには、殺してでも打倒せねばならない存在(非人間)」だと主張し、それを信じた者もいたのだから、その意味では、ヒトラーやヒトラーを支持したドイツ国民と、なんら選ぶところはないのである。

つまり本作において、友人だったデイヴィッドを殺す2人の大学生ブランドンとフィリップは、言うなれば、ブランドンがヒトラー的な「確信犯的殺人者」であり、モーガンの方は、その「意志薄弱」のためにブランドンの狂気に引き摺られてしまった「どこにでもいる人(凡人)」ということになるだろう。

したがって本作は、「現実に起こった事件そのまま」ではないとしても、私たちが潜在的に抱えている「狂気(過剰性や逸脱)」あるいは「意志薄弱による逸脱の可能性」を描いているがゆえに「おぞましい」だけではなく、一種の「リアリティ」を持ち得ているし、だからこそ「面白い(楽しめる)」のである。

そんなわけで、本作の「面白さ」は「私たちの中にも潜んでいる狂気や逸脱の可能性」を誇張して「娯楽作品」に仕立てて見せた点にあると、そう言えるだろう。

だが、そうなのだとすれば、本作における「オチとしての解決」は、こうした「観念的な倒錯」を「観念的に否定し切る(論破する)」ものでなければならなかったはずだ。

一一なぜなら、「普遍的な愛だの人情だの道徳だのというものは、弱者・劣者の自己正当化のための方便にすぎない」と考えている者(ブランドン)に対して、「愛が(人情が)大切だよ」と言っても納得させられるわけもなく、それはあくまでも「価値観の押し付け」であり「畜群道徳の押し付けでしかない」と退けられるのは、分かりきった話でしかないからだ。

だから、ブランドンの「超人思想=優れた人間と劣った人間は、同価値ではない」を批判するためには、ブランドンのそんな思想が「浅はかで頭の悪いものだ」ということを「論理的」に説いて、ぐうの音も出ないように破壊してしまわなくてはならない。ブランドンを、納得承服させなければならないのだ。

ところが、ブランドンとモーガン、そして被害者のデイヴィッドが学生時代に入っていた学生寮の元舎監教師で、ブランドンに「超人思想」を植えつけたも同然のルパート(本作の探偵役でもある)が、物語の最後で「事件の真相」に直面して、わざとらしいまでに動揺し「なんてことだ。私は間違っていた。人間に優劣があるなどという、バカなことを考えていたなんて」などと嘆いて見せるのは、ほとんど間抜けなものにしかなっていない。

たしかに現実には、実際に「弱者を殺す」というところまで考えずに「あんな奴ら、消えて無くなってしまうのが人類のためだ」などと本気で考えたり、それを口にしたりする者など、それこそ大勢いるだろう。

例えば、「ネット右翼」などはその典型なのだが、そんな「ご大層なこと」を考えるわりには、目の前に「悲惨な結果」を突きつけられると、途端に「こんなはずではなかった」などと狼狽たえ、今更のよう「後悔の念」を口にしたりするのである。例えば、「弁護士懲戒請求事件」で、逆提訴された際の、彼らの情けない素顔が、まさにそれだ。

だがまあ、その点では、公務員である職員いじめを党是としているような政党の政治家は、さすがに図太いものではある。

ともあれ、本作における探偵役ルパートも、そんな「愚かだが、リアルな人間」の一人だったのだとは言えようが、しかし問題は、こんなルパートでは、ブランドンの「超人思想」を打ち砕けない、という点だ。

それどころか、その不徹底のゆえに、逆に「こうなっちゃいけない」と、ブランドンの「超人思想」を強化してしまう恐れすらあるのである。

「彼(ルパート)は、偽物だった。真に優れた人間は、結果によって、簡単に意志を挫かれたり、態度を変えたりはしない」と、そう考えるだろうからだ。ブランドンにすれば、結果に怯えて、あっさり「畜群の思想=薄っぺらい人間愛」に転向してしまうようなルパートのよる告発など、聞くに絶えない「劣者の泣き言」にしかならないのである。

したがって、本作『ロープ』の弱点は、ラストにおける「ルパートによる、ブランドンへの告発」が、完全に失敗している、という点にある。

ルパートの告発は、所詮は「泣き落とし」でしかないのだが、そもそもブランドンは、そんな「泣き落とし」を軽蔑する立場に立っているからこその、「超人思想」の持ち主なのである。

だが、ブランドンをどうすれば「正しく告発し、論破して打倒し得たか(改心に導き得たか)」というのは、ここでの問題ではない。それは「哲学的な問題」であって、本作における「映画の造り」の問題ではないからだ。

したがって、ここで問題とすべきなのは、「なぜ、ヒッチコックは、こんな締まらないオチをつけてしまったのか?」ということになる。

そしてその解答はというと、「ヒッチコックには、そうした思想問題や倫理問題への興味が、いっさい無かった」ということでしかない。

彼が欲したのは「ハラハラドキドキさせるシチュエーション」であって「動機のリアリティ」や「解決のリアリティ」になど興味はなかったのだ。

彼が欲したのは「中盤のサスペンス」であって、「発端や結末の合理性」になど初手から興味がなかったし、それは「いつものこと」なのである。

そして、言い換えるならばこれは、ヒッチコックは「映画を見ている間だけ、そのサスペンス性で観客を楽しませることさえ出来れば、それですべて良し」という人だということなのである。見終えた後に「あそこはおかしかった」とか「合理的ではなかった」などという注文は、一顧だにするの価値のないものだと考えていた、ということなのだ。

つまり、ヒッチコックの映画というのは、徹頭徹尾「感情を喚起することを目的とした、お化け屋敷」であり、そこで語られたものが「現実」と繋がるための「整合性」の必要など認めてはいなかったのである。

喩えて言えばそれは、「実際にワンカットで撮る」ということには興味がなく、「ワンカットに見せかける」ことが出来ればそれで良い、ということであり、そしてこれは、「映画の本質」でもある、その「虚構性」であり、一種の「ペテン性」なのだとも言えよう。

だからこそ映画は、容易に「プロパガンダ」の道具になったのだということを、私たちはここで、心の隅くらいには銘記しておくべきなのだ。そうでなければ、私たちはまた、ヒトラーに熱狂した人たちと同様の「愚行」を再演しなければならないし、すでに再演しているという事実にも気づき得ないのである。

なお最後に、本作における「擬似ワンカット」の「快感」の由来について、触れておこう。

本作における、この極端化された「ワンシーン・ワンカット」の「快楽」とは、その「リアリティ」にあると言って良い。

要は、エイゼンシュタイン式の「モンタージュ」、つまり、細かいカットを貼り合わせで、一つのシーン(状況)を構成するというやり方は、その「いくらでも嘘がつける」という事実において「分かりやすく説得的ではあるが、映像的なリアリティを欠くことにもなる」ということだ。

これは、「ヌーヴェル・ヴァーグ」を理論的に主導した『カイエ・デュ・シネマ』誌の初代編集長である映画評論家アンドレ・バザンによる「映像のおけるリアリティ論」のおいて、鋭く主張されたことである。

この「ワンシーン・ワンカット」について、「コトバンク」から『世界大百科事典』(平凡社・旧版)の説明を孫びきしておこう。

『…そしてプドフキンとエイゼンシテインのモンタージュ論は,それぞれの監督作品《母》(1926)と《戦艦ポチョムキン》(1925)で実践されている。 ソビエトのモンタージュ論は,のち30年代の〈社会主義リアリズム〉をへて政治的に批判され,また,第2次世界大戦直後のイタリア〈ネオレアリズモ〉のドキュメンタリー・タッチが世界の映画を変革しはじめたころには,映画の〈演出(ミザンセーヌmise‐en‐scène)〉の基本は〈カット割り(デクパージュdécoupage)〉ではなく,〈劇的空間の持続性の尊重〉を旨とする〈ワンシーン・ワンカット(プランセカンスplan‐séquence)〉にあるとするフランスの映画理論家アンドレ・バザンAndré Bazin(1918‐58)の〈ワンシーン・ワンカット〉説によって否定される形となった。しかし,それが映画の芸術的表現に寄与したところは大きく,映画理論の〈歴史〉においては重要な地位を占めている。…』

(サイト「コトバンク」より「ワンカットワンシーン」)

つまり、本作『ロープ』における「擬似ワンシーン・ワンカット」も、まるでその場に立ち会っているかの如く「その場に起こっていることを、すべて見せられている」という「錯覚」を見る者(鑑賞者)に与え、それが「快感」にもなるわけなのだが、あくまでもこれは、「映像娯楽」としての「快感」なのだ。

決して忘れてはならないのは、「モンタージュ」であれ「ワンシーン・ワンカット」であれ、「現に、その場に居合わせた」のであれ、私たちは、すべてを同時に見渡す「神の視点」には、決して立ち得ない、という事実である。

だが、その不可能を、あたかも「可能であるかのように錯覚させる」ところにこそ、映像作品の、映画の、「快楽」もあれば「危険性」もある。

言い換えれば、恣意的に限定されたものでしかない「映像」を、その「快楽」によって鵜呑みにしてしまうというのは、知的な「視野狭窄」者であったブラントンと同様に、「浅はか」だということになるのだ。

(2024年7月20日)

○ ○ ○

● ● ●

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○