- 運営しているクリエイター

#仕事

助監督時代に美術スタッフに「触るな」と怒られた話

最近はプロと素人の差が小さくなってしまって、それ自体はいろんな人にチャンスが巡ってきていいなぁと思うのだけれど、その結果いろんな勘違いが起きてしまってあらぬ方向に進ことが多いので残念に思うことが多い。

僕は19歳の専門学校時代にNHKのドラマのFD(NHKでは助監督のことをFD→フロアディレクターと呼ぶ)から演出家のキャリアをスタートさせた。

その後ABCやMBSなどフリーランスとしてドラマの演

「なぜ努力する必要があるのか」の考え方が根本から変わったお話

先日、人生初の自己啓発本として『自分を育てる「働き方」ノート』を出版しました。帯にはでかでかと「自分の価値を上げるのは ”圧倒的努力” だけ」と書かれています。

本の中でも「努力せよ。さもないと成長できないぞ」「努力せよ。さもないと一流の職業人になれないぞ」「努力せよ。さもないと幸せな人生を歩めないぞ」と、自律・自責で努力し、自らの手で明るい未来を引き寄せることの重要性を説きました。

その文脈

なぜ、コンビニで売っているものは答えられるのに、「売っていないもの」は答えにくいのか

人には、簡単に答えられる質問と、答えにくい質問があります。

就活や仕事で「答えにくい質問」に出会った時は、真正面からぶつかるだけでなく、自分なりに質問を再定義する力が必要です。

では、どうすれば答えにくい質問を、答えやすい質問に再定義できるのか。

今日は、就活や仕事で成果を出すための「課題の再定義」について書いてみたいと思います。

大きな質問を、答えやすい質問に変える先日、会社の後輩が実施

AIはなにを奪うのか? #AIに奪われない仕事

お疲れさまです。uni'que若宮です。

日経COMEMO から 「#AIに奪われない仕事」というお題が出ておりますので、今日はAIや機械と人間の「仕事」について考えてみたいと思います。

AIは創作の仕事もできる?Stable Diffusionを始めとする「お絵描きAI」がきっかけで、ふたたびAIについての注目が高まっています。

AIは決められた仕事はできてもクリエイティビティが必要な「創

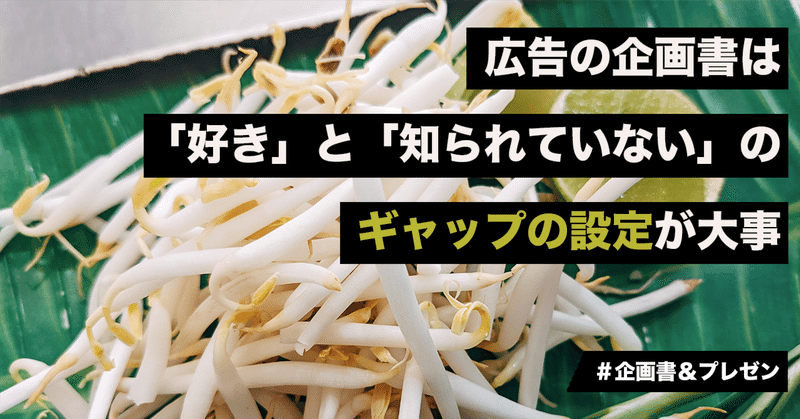

広告の企画書は、「好き」と「知られていない」のギャップの設定が大事

広告論の授業で100本以上の企画書を採点する中で、優秀な企画書の共通点が見えてきました。

それは、「この商品にはこんな良いところがあるのに、伝わっていないのはもったいない!」というギャップの提示があることです。

今日は、広告コミュニケーションの企画を考える上で大事な、「魅力と現実のギャップ」の作り方について書きたいと思います。

また、学生は好きな題材を選べますが、社会人は選べません。どうした

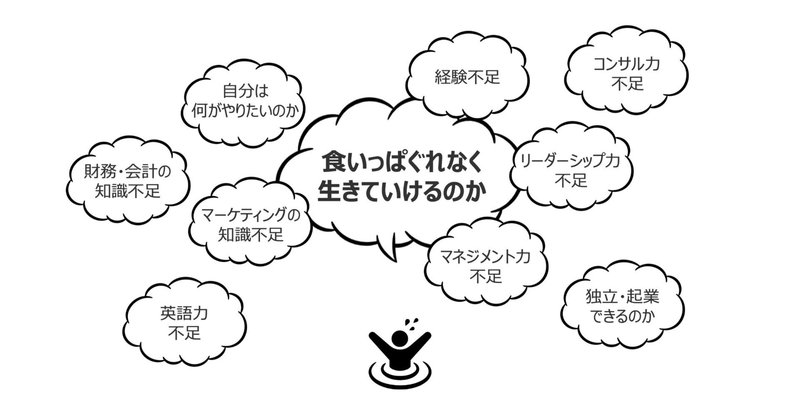

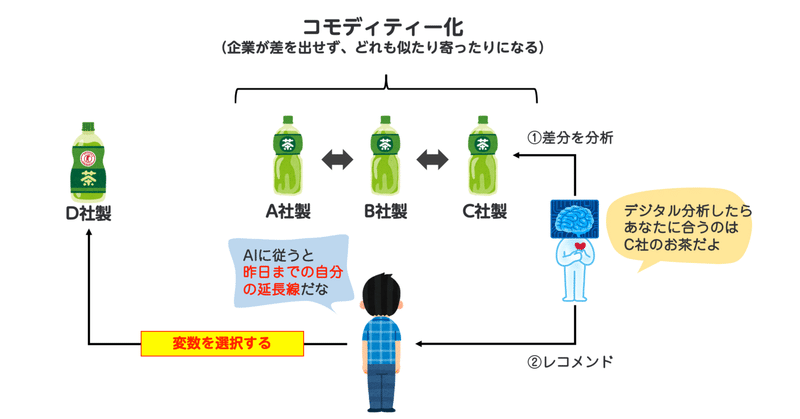

これからのビジネスパーソンに必要なスキルは、「変数力」だと思う。

今月の日経COMEMOのテーマは「#3年後に必要なスキル」とのこと。

デジタルの進化で、なくなる仕事も増加。

世界経済フォーラムは、2025年までに事務職や工場労働者など8500万人分の仕事がなくなり、データアナリストなど9700万人分の仕事が新たに生まれる、と予測しているらしい。

これまでビジネスパーソンに求められていたスキルが不要になり、私たちにはスキルの付け直しが求められている。

いわ

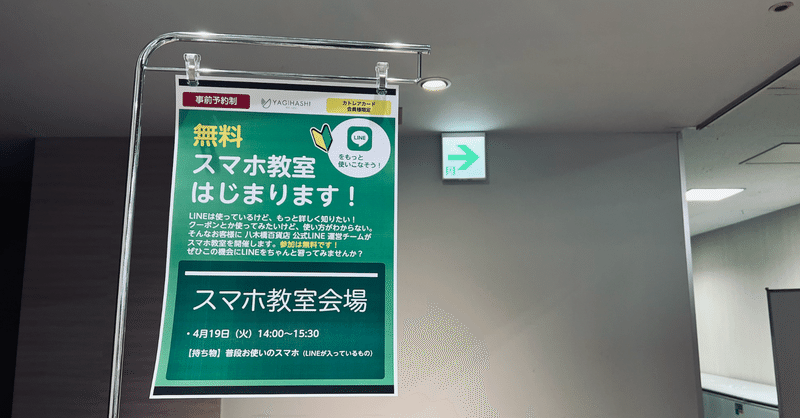

電通OBと現役社員が熊谷の百貨店のことを真剣に考えたら、スマホ教室をやることになった。

2020年12月、230人の先輩たちが退職した。

いわゆる早期退職だが、普通の早期退職ではない。

僕の勤める電通という会社は、ちょっと変わった退職制度をはじめた。

それは退職後、個人事業主となった元社員と業務委託契約を結ぶ、というものだ。

制度の対象となったのは、主に40〜50代の社員たち。

会社は彼らに一定の業務委託を保証することで、独立を支援。個人事業主化を促した。

こうして昨年、23

興味ない人を引き込むための、「主語を小さくする」話し方

会議やプレゼンテーションで一番大切なのは、相手を引き込むこと。

でも、相手が聞きたがっている場合は良いのですが、興味が無かったり、面倒だな…と思われている場合、相手を自分の話に引き込むのは難しいですよね。

私が一番難しいなと感じているのは、非常勤講師として教壇に立っている大学の授業です。大学生は、興味があって授業を取る人もいますが、単位のためにしかたなく取っているような人もいます。

そして、

相手の質問にパッと答えられなかった私が見つけた、4つの解決策

先日、ある若手から「岡田さんはなんでクライアントからの問いかけにパッと答えられるんですか」と聞かれました。

言われてみれば確かに、私の仕事のほとんどは誰かとの「会話」です。例えば、クライアントとのディスカッション、ワークショップの司会進行、部下との1on1などなど。

そのような場面では、何かを質問された時に「うーん・・・」と黙り込んでしまうと、相手に不安を与えてしまいます。

もちろん、私もす

部下とは、あなたの「下」にいる人ではない

上司であるあなたが、本当にしなければならないこと部下を持つとは、その部下の仕事についての責任も持つということ。管理職の仕事に専念できるとは限らず、上司となる人の負担は増えることが多いでしょう。そんな中で、なんとか部下を指導しようとするものの、なかなか部下に響かない、仕事の成果にもつながらない、などということもあるのではないでしょうか。

上司として、部下から慕われたい、仕事も上手にこなしたい……。

「自分のメインSNS」選びは慎重に。LinkedIn(リンクトイン)を活用しよう。

「ツイッター最高!」とか思ってないだろうか。その考えで、本当に大丈夫だろうか。 もちろん、その意見を否定するものではない。ツイッターに真剣に取り組み、仕事にプライベートに、十分に活かせているという人は多いと思う。基本的には僕もそうだ。1年半前にツイッターを再開してからというもの、このSNSから受けた恩恵は計り知れないし、フォロワーの皆さんにも深く感謝している。

しかし、ものごとにはいつも光と