ジョン・ヒューストン監督 『マルタの鷹』 : 「非情」とは、こういうことさ。

映画評:ジョン・ヒューストン監督『マルタの鷹』(1941年・アメリカ映画)

本作も、本来なら見ない作品なのだが、ジャン=リュック・ゴダールを理解するための基礎教養として「勉強のために見た」と言っても、まったく過言ではない。

私はもともと「ミステリー小説=ミステリ」のマニア的な読者だったから、「ミステリ」のサブ・ジャンルの作品は、好き嫌いは別にして、ひととおりは読んでいたので、『マルタの鷹』の同名原作小説そのものは読んでいなくても、どういう作品かは、大筋で知っていた。少なくとも、本作を見ただけの、映画ファンなんかよりは、よほど本質的なところで理解している、という自負さえある。

「ミステリ」という小説ジャンルを、その下位のサブジャンルに大別すると、「本格ミステリ」「ハードボイルド」「冒険小説」ということになる。

無論、これは便宜的な分類であって、それぞれの要素が合わさったものや、中間的な作品もたくさんあるのだが、原型的な形式を取り出せば、だいたいこの3つに分けることができる、ということだ。

例えば、ここに「スパイ小説(エスピオナージュ)」を加えても間違いだとは言えないけれど、結局のところ「スパイ小説」というのは、「主人公がスパイである」とか「主人公がスパイ行為を行う」というだけのことであって、作品の構造としては、「冒険小説」の構えの上に、「本格ミステリ」や「ハードボイルド」の要素が組み込まれた作品だと言っても良い。

「スパイ小説」が流行ったのは、世界が「自由主義(経済)陣営」と「社会主義陣営」の二派に分かれて勢力争いをしていた「冷戦」時代であり、そうした世界構造がソ連の崩壊によって終焉すると、途端に「スパイ小説」の作品数が激減した事実からも、それは明らかだ。つまり、「スパイ小説」とは、本質的な形式ではなく、所詮は「フレーバー」にすぎなかったのである。

したがって、「ミステリ」の原型的なサブジャンルは、「本格ミステリ」「ハードボイルド」「冒険小説」の3つだと、そう言っても良いのである。

そして、この3つのサブジャンルが、どのような「原理」を代表しているのかというと、「本格ミステリ」は「知性」、「ハードボイルド」は「スタイリッシュさ」、「冒険小説」は「活劇的興奮」だと言えるだろう。

言うなれば、「本格ミステリ」は「論理の美学」、「ハードボイルド」は「(主に、男の)カッコよさ」、「冒険小説」は「活劇的なハラハラドキドキ」が売りなのだ。

そして私自身は、完全に「本格ミステリ」のファンなのだが、それでも「ミステリ」というジャンルをひとわたり理解しようとして、「ハードボイルド」や「冒険小説」の代表的な「傑作」にも触れてみたのだけれど、やはり「面白いとは感じなかった」のである。

結局のところ、私にとっては、「ハードボイルド」は、「カッコつけ過ぎのキザ小説」だし、「冒険小説」は「こういうのなら映画で見た方がいい」としか思えず、文字で書かれた活劇の世界を面白いとは思えなかったのだ。

さて、では本作『マルタの鷹』がどういう作品なのかというと、「ハードボイルド小説」を代表する、その始祖的な作家ダシール・ハメットの代表作のひとつであり、ハードボイルド小説における「私立探偵」の典型となった、主人公サム・スペードの登場する作品である。

つまり「ハードボイルドの中のハードボイルド」。

のちに、「ハメット的な非情の美学」を超える私立探偵像を創造したとして、ハメット以上の人気と評価を博するようになったレイモンド・チャンドラーの、私立探偵フィリップ・マーロウを主人公とするハードボイルド小説なども登場したが、チャンドラーがハメットのハードボイルドに何を付け加ええたのかと言えば、私の見るところ、それは所詮「男の感傷」でしかない。

つまり、ハメットは「感情を覗かせない非情な男」を描いたのに対し、チャンドラーのマーロウは「非情そうに見えても、いつも甘い自分語りがある」のだ。その甘い部分が「男性の内面的なロマンティシズム」を刺激したために、ハメット以上の人気を博したのではないかというのが、「本格ミステリ」ファンである私の「分析」である。

で、結論としては、「感情を抑えて非情を装う」ハメット式であれ、ハメットよりは「ウェットで(男の)感傷的」なチャンドラー式であれ、いずれにしろ、私はそこに「ナルシスティック」なものを感じて、好きになれない。

私は、基本的に「ストイック(禁欲)」的なものが好きなので、「理性に徹する本格ミステリ」という形式においてこそ、それでも出てしまう「人間的なもの」というのならば惹かれもするが、初めから「人間的なもの」を「隠すことで見せびらかす」ような、そんな「男のストリップ」みたいな、ハードボイルド小説というジャンルが好きにはなれなかったのだ。チャンドラー式の「男の感傷」が嫌いなのは無論、ハメットの「一見したところの非情」も、あまり好きにはなれなかったのである。

ただし、チャンドラーは何作か読んだが、ハメットの方は読んだことがない。読む前に「チャンドラー引く(マイナス)感傷」的な「非情の美学」みたいなものだと推察されたので「これ以上無理をして、ハードボイルド小説を読むことはできない」とそう感じて、辞めてしまったのである。

だから、私のハメット理解は、あくまでも「ハードボイルド」ファンや「ハメット」ファンの、ハメットへの肯定的評価を元にした、それに対する「それでも好きにはなれない」「それは好みではない」という評価なのだと思っていただきたい。

ちなみに、ダシール・ハメットの小説は読んでいないが、ハメットその人には好感を持っている。

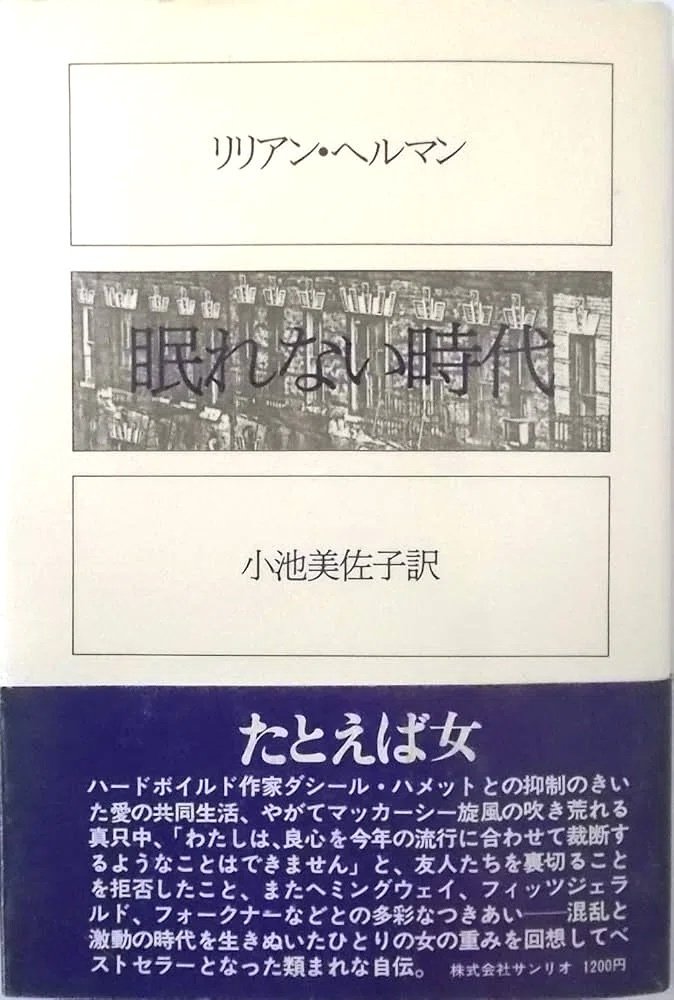

と言うのも、「ハリウッドにおける赤狩り時代」に、彼もその標的となった人の一人であり、そんな彼のことを、ハメットと30年間にわたる恋愛関係にあった劇作家リリアン・ヘルマンが、その自伝的な作品のひとつ『眠れない時代』で書いているのを読んでいるからだ。

ハメットの描くフィクションの中の「非情な男」には興味のない私も、現実世界において、巨大な権力に抗した男には、惹かれないではいられなかったのである。

ともあれ、そんなわけで、ハメットその人には多少なりとも興味はあるものの、ハメットの「ハードボイルド小説」には興味がなかったから、彼の小説は読んでないし、それを原作にした映画にも興味は無かった。

したがって、これまでは、本作映画版『マルタの鷹』にもまったく興味がなかったのだが、今回、この映画を見ることにしたのは、最初に書いたとおり、本作映画版『マルタの鷹』に代表されるハリウッドの「フィルム・ノワール」に、ジャン=リュック・ゴダールが惹かれていた、という話なので、それでは「参考に見てみるか」と考えたからである。

ゴダール自身は、当たり前の意味でのストーリー性には乏しい、ある意味では「前衛的」と言っても良いような作品を作っているのに、どうしてそんな人が映画版「ハードボイルド」でもある「フィルム・ノワール」なんて、ある意味「通俗的」なものに惹かれるのか、そこが気になったのだ。

つまり私は、「本格ミステリ」マニアらしく、ゴダールという謎についての、論理的な「謎解き」がしたかったのである。

ちなみに「フィルム・ノワール」とは、次のような作品を指したものを言う。

『フィルム・ノワール(仏: Film Noir)は一般に1940年代から1950年代後半にハリウッドでさかんに作られた犯罪映画のジャンルを指し、アメリカ社会の殺伐とした都市風景やシニカルな男性の主人公、その周囲に現れる謎めいた女性の登場人物(ファム・ファタール)などを主な物語上の特徴とする。第二次大戦前後のアメリカ映画を分析したフランスの批評家によって命名された。

映像面では照明のコントラストを強くしたシャープなモノクロ画面や、スタイリッシュな構図が作品の緊張感を強調するために多用されることが多い。

ただし何を「フィルム・ノワール」とするかは論者によって幅が大きく、明確な定義は定まっていない。しかしこうした物語・映像表現上の特徴を受けついでヨーロッパや香港など、世界各地で制作された映画を指して「ネオ・ノワール」、近年韓国で作られるようになったものが「韓国ノワール」と呼ばれるなど、批評用語としては広く定着した表現である。』

(Wikipedia「フィルム・ノワール」)

○ ○ ○

さて、では肝心の、映画版『マルタの鷹』はどうだったのかというと、だいたい予想したとおりの作品で、「なるほどね」とは思ったけれど、面白いとは、まったく思わなかった。

何が良くないと言って、主人公のサム・スペードが、非情さを装っているのだけれど「本当は情の深い、いい奴」だというのが、容易に見えてしまう点である。

だからこそ、一般的な人気も博し得たのではあろうが、私にすれば、まだまだ「甘い」し、その意味で「ストイックさ」が十分ではない。

サム・スペードの「非情さ」は、言うなれば「嫌よ嫌よも、好きのうち」的なものであり、自分に惚れたらしい悪女を、最後は冷たく突き放すというのも、しかし、本音では自分だって悪くは思っておらず、しかし、ここで折れては「男じゃない(男が廃る)」という心理が働いているというのが、わたし的には「見え見え」なのだ。だから、嫌。

「俺の内心の苦しさを、察してくれ」と言っているも同然だからこそ、かえってそこに嫌悪感すら覚える。そんな中途半端な「非情ぶりっこ」なら、最初からやめちまえと、そう言いたくなるのである。

本作は、おおすじ次のような作品である。

『 私立探偵サム・スペードはワンダリーという女性から仕事を依頼される。サムの相棒アーチャーがそれを引き受けるが、その後、彼は何者かによって殺害されてしまう。犯人を追うサムの前に現れる怪しい男たち。やがてサムは莫大な価値を秘めた彫像“マルタの鷹”の争奪戦に巻き込まれていく。ハードボイルド探偵小説の映画化であり、ジョン・ヒューストンの初監督作品。ボギーことハンフリー・ボガートの当たり役にもなった傑作ミステリー。』

(「映画.com」「マルタの鷹」解説より)

つまり、サム・スペードの探偵事務所へ依頼人として現れる美女ワンダリーが、じつは悪女であり、スペードを利用しようとして近づいてきたのだが、謎を秘めたオブジェ「マルタの鷹」をめぐる悪党同士の奪い合いの中で、彼女はスペードに本気で惚れ込んでしまう。

けれども、この事件に巻き込まれたことで、スペードは探偵事務所の共同経営者であった友人アーチャーを失うので、そのことだけは(男として)絶対に許すことはできない。

最後は、ワンダリーの涙ながらの愛の告白も、自分自身の本音さえも押し殺して、スペードは、ワンダリーを冷たく司直の手に委ねる、というラストなのだ。

で、このラストのスペードの、ワンダリーへの言葉が「おまえさんは、たぶん20年はくらい込むだろう。それでもまだ、俺が好きだというのなら、待っていてやってもいい」という、いかにも「冷たく皮肉な言葉」なのだ。要は、いくら美女でも、20年後には婆さんになっているし、その頃には俺も爺さんになっているが、それでもまだ本気で「惚れた腫れた」を語れるのか?一一という言い方なのである。「おまえの今の気持ちなんて、所詮はそんなもんさ」という言い草であり、同時に、そうした言葉で、スペードは、今の自分の感情さえ、皮肉に笑い飛ばそうとしているのである。

一一だから「かっこいい」と思う「男」も少なくなかったわけだが、私に言わせれば、これは「美女から一方的に惚れられることなど金輪際ない、非モテ男のナルシスティックなファンタジー」としか思えないから、こういうお話は嫌いだし、基本的な部分で「男のナルシシズム」を抱えるハードボイルドというジャンルが嫌いなのだ。

したがってこの映画も、完成度としては「悪くはない」とは思うものの、個人的には「つまらない(興味の持てない)作品」でしかなかったのである。

では、どうしてゴダールは、こんな「マルタの鷹」的なもの(つまり、偽物の「黒」)でしかない「フィルム・ノワール」が好きなのかといえば、それはどうも、普通の意味での「好き」ということではないようなのだ。

普通の「ハードボイルド小説」ファンや「フィルム・ノワール」ファンが、この「非情な世界=乾いた世界」を心底「カッコイイ」と思っているのとは違い、ゴダールはむしろ、そうした作品の、「子供っぽさ」をこそ楽しんでいるようなのだ。言うなれば、少々馬鹿にしながらも、「喜んでいる(楽しんでいる)」という感じなのである。

無論、ゴダール自身は、「ハードボイルド小説」や「フィルム・ノワール」を、表立って、「三文小説」だとか「三文映画」だなどと言いはしない。

どういう理由であれ、つまり「その馬鹿馬鹿しいまでの、わかりやすさが好き」と言ったような理由であれ、「好きは好き」なのだから、「好き」とは言うし、わざわざ憎まれ口を叩いたりはしない。

なにしろゴダールの作品の多くは、とにもかくにも、そうした「三文小説」を原作として作っているからで、たとえ、そうした原作を、原型を止めないほど変形させたような映画しか作らず、原作をそのまま映画化したいと思うような意味での「好き」という気持ちなどカケラも無くとも、ひとまず、映画を作るための「仮枠」としては、それらの「三文小説的な形式」は便利なものなのだから、利用価値のあるそれを、わざわざ「三文小説」だとか「三文映画」だとまでは言わない、ということのようである。

つまり、ゴダールが好きなのは、「ハードボイルド小説」や「フィルム・ノワール」の「中身」や「思想」や「美学」ではなく、その「わかりやすい(パターン化した)ストーリーライン」であり、せいぜいのところ、「フィルム・ノワール」に特徴的な(=癖のある)「映像美」なのではないだろうか。

だから「フィルム・ノワール」が「好き」だというには、まんざら嘘ではないのだが、それは、私たちが一般に思うような「好き」ではないということなのだ。

内容的に「嫌いだ」とか「くだらない」などと、あえて貶すほどのものだとさえ思っていない、ということなのであろう。

ちなみに、最近読んだ、スーザン・ソンタグの評論・エッセイ集『ラディカルな意志のスタイルズ』には、「ゴダール」と題するゴダール論が収録されているのだが、そこで紹介されている、ゴダール自身が語るところの、「ハードボイルド小説」や「フィルム・ノワール」の「美徳」とは、結局のところ「語りの形式性」でしかなく、「中身には興味がない」というのを、ほとんどはっきり語るものとなっている。

『 語りを進めるゴダールのやり方は、明らかに、映画的ではなく文学的なモデルによるものだが(少なくとも、インタヴューや自己解説のかたちでゴダールが過去の前衛的な映画に言及したことはないが、ジョイスやプルーストやフォークナーの仕事をモデルにしているとはよく述べている)、現代のポスト小説的文学作品を映画化するといったことをゴダールはしてこなかったし、この先もそのようなことをするとはとても思えない。むしろ、多くの監督とおなじようにゴダールもまた、演出によって支配し変形させる(※ 要は、原作として改変する)ことがたやすい、凡庸ないしは文学未満の作品を好むのだ。「ストーリーを語るのはあまり好きじゃない」とゴダールは、いくぶん問題を単純化しながら書いている。「タペストリーのようなものを使うのが好きなんだ。私自身のアイデアを刺激できるような地の部分がね。それでもやっぱりストーリーは必要だ。陳腐なものでもいいし、むしろそのほうがいいかもしれない。」かくしてゴダールは、あのすばらしい『軽蔑』の原作であるアルベルト・モラヴィアの同名小説のことを、無情にも「時代遅れな感傷にまみれた、電車の中でしか読めない小説。しかし、傑作映画を作り出すのは、こういう小説なんだよ」といったのだった。『軽蔑』はモラヴィアの物語にかなり忠実なものだが、ゴダールの映画はふつう、原作の痕跡をほとんど明らかにしない。(正反対の極にあって、より典型的なゴダール映画だといえるものに『男性・女性』があるが、それはモーパッサンの「ポールの恋人」や「合図」といった作品からゴダールがもともとの発想を得たもので、小説の筋に対応するらしい箇所は映画には見当たらない。)

原作なのか口実なのかはともかく、ゴダールが出発点に選んできた小説のほとんどは、アクション作品としてプロットのしっかりとした作品だ。彼は特にアメリカのキッチュを好む。リチャード・スタークの『悪党パーカー/死者の遺産』を原作とする『メイド・イン・USA』や、ライオネル・ホワイトの『オブセッション』を原作とする『気狂いピエロ』、そして、ドロレス・ヒチェンズ『愚か者たちの黄金』を原作とする『はなればなれに』などだ。ゴダールは、みずからの反ナラティヴ的傾向がよってたつ肥沃で確固たる土壌として、アメリカ大衆小説の語りの約束事に頼る。「アメリカ人はストーリーの語り方をよくわかっている。フランス人はまったくだめ。フローベールやプルーストは、どうやって語ればよいかがわからずに、語りではない何か別のことをやっている。」じつはゴダールもまた「何か別のこと」を追い求めているのだが、彼は、俗な物語から始めることの有用性をはっきりと認識している。こうした戦略へのさりげない言及が、『勝手にしやがれ』の印象的な献辞「モノグラム・ピクチャーズへ」だ。(オリジナル版の『勝手にしやがれ』にはクレジット・タイトルのようなものはなく、映画の最初のイメージの前には、一九四〇年代から五〇年代はじめにかけて低予算かつ手早い仕事でアクション映画を売っていたこのハリウッドでもっとも多産な業者への、このそっけない敬意が映し出されるだけだ。)ゴダールはそこで、生意気さも軽薄さも出していない一一あったとしても、ほんのわずか。メロドラマは、ゴダールのプロットに不可欠な素材のひとつだ。『アルファヴィル』の漫画的な探求とか、『勝手にしやがれ』や『はなればなれに』や『メイド・イン・USA』に見られるギャング映画的なロマンチンズムとか、『小さな兵隊』や『気狂いピエロ』に見られるスパイもののスリラー作品風な雰囲気を考えてみるといい。メロドラマは一一それは誇張や、正面性や、「アクション」のわかりにくさによって特徴づけられる一一まじめな映画の語りにおける伝統的リアリズムの手法を強めると同時に、それを乗り越えもするようなフレームワークを提示する。それも(シュルレアリスト映画のように)難解に思えることを非難されるようなかたちではなく。なじみのある、使い古された俗悪な素材一一アクションと性的魅惑の大衆神話一一を採用することにより、ゴダールは商業劇場での観客動員の見込みを失うことなく、かなりの「抽象」する自由を得る。』(P195〜197)

ここまで断言されてしまうと、さすがのゴダールも迷惑に思うかもしれないが、ゴダール自身が、

『「タペストリーのようなものを使うのが好きなんだ。私自身のアイデアを刺激できるような地の部分がね。それでもやっぱりストーリーは必要だ。陳腐なものでもいいし、むしろそのほうがいいかもしれない。」』

と言ってしまっているのだから、これも仕方がないことだろう。

そんなわけで、ゴダールを理解するために「フィルム・ノワール」の魅力を、そのまま「理解」しようとする必要はない、ようだ。

だがまあ、小説とは違って、映画はたったの2時間ほどで鑑賞できるのだから、まだいくつかの有名作は、教養として鑑賞しておいても損はないと思っている。

一一本当の「非情」とは、こういうものなのだ。(Q.E.D.)

(2024年8月7日)

○ ○ ○

● ● ●

・

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○