内田百閒 ・ 金井田英津子の〈暗い道行き〉 : これが『冥途』。

書評:作・内田百閒、画・金井田英津子『冥途』(パロル舎・平凡社)

日本の「夢文学」において、夏目漱石の『夢十夜』と双璧をなすのが、内田百閒による短編集『冥途』である。

百閒の描く「夢」は、誰もが「こんな夢を見たことがある」と言いたくなるような、それでいて「見たことのない夢」に違いない。

実際、ここに収められた「お話」そのままの夢を見たと、そう記憶している人など、ほぼいないだろう。百閒自身が、このまんまの「夢」を見たのかさえ、じつは疑わしい。

だが、だからと言って、これらの作品が「作り話」だということではない。そもそも「夢」というものは、明確な輪郭などなくて、ただ「雰囲気」がイメージを呼び寄せ、それが事後的に整理されたものに過ぎないのだから、それをそのまま「物語」にするということは、原理的に不可能なのだ。

つまり、百閒は「夢」をそのまま描いたのでもなければ、「夢」を物語として作ったのでもない。その行為を、適切に表現するのは難しいのだが、あえて言うなら、百閒は「夢」に「文体」を与えたのである。

その「文体」が「雰囲気」を生み、その「雰囲気」が「夢」となる。小説に描かれている事実を、他の者が「物語」にしたところで(リライトしたところで)、それが「夢」にならないのは、その「文体」が「夢」を生むものにはなっていないからである。つまり、優れた「夢文学」とは、「夢」を再現するものではなく、生むものなのだ。

さて、では、日本夢文学において双璧をなす両作、夏目漱石の『夢十夜』と百閒の『冥途』の違いは、奈辺に見出せ得るだろう。

思うに、漱石の描く夢は「清明・明晰」であるのに対し、百閒の夢は「薄暗く」「見通しが悪く」ゆえに「不安と不穏な予感」に満ちている。

漱石の夢には「悟ったような空気」あるいは「死後の空気」が満ちているのに対し、百閒の夢には、悟りを得ない人間の「情念」や「執着」が貼り付いている。

これは、どちらが優れているということではない。結局は、二人の、人間としてのタイプの違いであり、世界の見方の違いなのであろう。

漱石は、この世界の「先(向こう側)」を見ようとしていた人、この世界に止まるのを良しとしなかった人だが、百閒はこの世に未練を持ち、拘泥した人である。漱石が「死」を凝視した人なら、百閒は猫のいなくなったことを嘆いて「ノラや、ノラや」探しまわるような人だった。

畢竟、百閒が漱石を師と仰いだのは、生まれた順の問題などではなかったのは明白で、百閒が師に憧れたというのは、間違いのないところであろう。一一だが、どちらが幸せな人であったかは、もはや言うまでもなかろう。

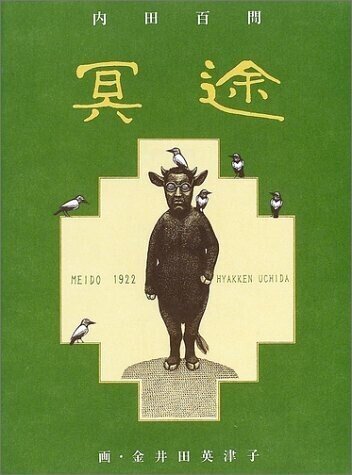

この「画本」版『冥途』の、もう一人の作者は、ノスタルジックでユーモラス、それでいてどこか「怖い」絵を描かせたら右に出る者のいない版画挿絵の名匠・金井田英津子である。

作品を選ぶとは言え、金井田の絵は、小説本編に劣らぬ「文体」を持ち「雰囲気」を生成するが、それでいて小説本編と当たり前のように並び立つのだから、その存在感は生半なものではない。

まさしく金井田英津子は、「日本の原像」を呼び出しうる、稀代の画家と言えるだろう。もっともっと評価されてしかるべきだと、私は思う。

私は2年前、本シリーズの一冊である金井田版『夢十夜』のレビューを書いているが、今回の『冥途』に関わる部分を、下に引用しておく。

内田百閒の『冥途』を、金井田版で読むのは、今回が二度目で、どうしてもレビューを書いておきたいと思い、再度同書を入手し、再読したのである。

『(※ この、金井田版画本『夢十夜』は)再読である。前回読んだのは、内田百閒・金井田英津子の『冥途』を読んだ直後だから、2013年のことだ。

先に、金井田英津子との出会いについて書いておこう。

百閒の『冥途』自体はそれ以前に読んでいたが、金井田の絵に惹かれたので、金井田版の『冥途』で再読し、やはりすごいと感心しなおした。

一般に、文学作品にビジュアルをつけてうまくいくことなど滅多にない。ビジュアル版を喜ぶ人の大半は、もとの小説を先に読んでいなかった人で、先に小説を読んでおりその時のイメージが強烈であったならば、あと付けのビジュアルイメージに違和感を感じるのは、むしろごく自然なことなのだ。

ところが、金井田版の『冥途』は、そうではなかった。具体的なビジュアルイメージをつけるとしたら、もうこれしかないだろう、というほど見事なものであった。』

だから、内田百閒の『冥途』を未読の人も既読の人も、是非とも、この金井田英津子版画本を手にしてほしい。

ここに描かれた「風景」を目にしておかなければ、次に見るのは、自分が「冥途」の道をたどる時になろう。

(2022年7月24日)

○ ○ ○

○ ○ ○