『小栗虫太郎ワンダーランド』 : 小栗虫太郎的〈思考〉

書評:紀田順一郎編『小栗虫太郎ワンダーランド』(沖積社・1990年)

本書は、『黒死館殺人事件』で知られるミステリ作家・小栗虫太郎についての、1990年に刊行された読本である。

雑誌サイズのB5版・全114ページの薄目の冊子だが、それまで論じられることの少なかった小栗虫太郎について、既発表の目ぼしい解説文を収録すると同時に、書き下ろしの評論やエッセイ、アンケート、対談などを、小栗の単行本未収録の掌編小説やエッセイとともに収めている。

本書に「目次」は次のとおり。

(1)「黒死館殺人事件」の挿絵…2(※ 画・松野一夫)

(2)小栗虫太郎の原稿…4

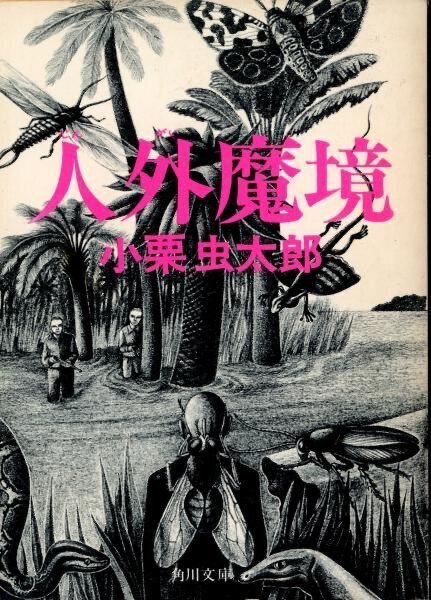

(3)小栗虫太郎の単行本(※ 資料提供・山下武)

(4) 小栗虫太郎的年譜 中島河太郎…6

【作品復刻】

(5) 「コント」 小栗虫太郎…12

(6) 「馬来風物誌」 小栗虫太郎…28

(7)「小伝・小栗虫太郎」 小栗宣治…36

小栗虫太郎喫茶室

(8) 「虫太郎の夢」 菊地秀行…40

(9) 「虫太郎のグロテスク趣味」 山下 武…50

(10) 「秘境冒険小説の師」 横田順彌…51

(11) 「アブラカタブラ呪符」 西村和海…52

(12) 「見世物小屋の方へ」 東 雅夫…53

(13)「ペダンチックな誘い 小栗虫太郎と〈幻の洋書棚〉」 荒俣 宏…56

(14)「結界のほうへ」 長山靖生…59

(15)【アンケート】(※ 日影丈吉ほか22名)

(16)「大衆児童文学における「成層圏魔城」の位置」 二上洋一…72

(17)「ペダントリーの心理学」 田中邦夫…78

(18)【対談】

紀田順一郎×松山俊太郎「永遠の廃墟「黒死館」をめぐって」…83

(19)「「黒死館殺人事件」解説」 澁澤龍彦…106

(20)「「二十世紀鐡假面」解説」 種村季弘…111

(21)編集後記

(1〜3)は口絵で、(4)はそれに添えられたもの。

(5〜7)(19)(20)は、既出稿の再録。

それ以外のものが、本書のオリジナルだが、全体に短いものであることが分かろう。

(18)の「対談」が最も長く、内容的にも読み応えがあった。

以上のような内容のため、全体に内容の薄さは否めない。

澁澤龍彦の『黒死館殺人事件』解説文は、読みごたえはあるものの、澁澤ファンの私の場合、澁澤の著書で目にする機会が多いため、新味には欠けた。一方、書き下ろしの「作品論」「作家論」は、枚数の問題もあって、全体に物足りなく、数合わせの感すら否めない。

まただからこそ、紀田順一郎と松山俊太郎という、ともに博識で知られる両雄の対談は、ともすると軽くなりがちな「対談」形式とはいえ、相応の読み応えがあったのだ。

○ ○ ○

私は本書を、刊行時に購っている。だが、これまでも何度か書いているように、当時の私は、他者の意見に影響されず「自分の目だけで、作品と向き合いたい」という気持ちが強かったので、この手の本は「資料」として買ってはおいたものの、ほぼ読んでいない。

例えば、同様の事例として、私は、中井英夫の著作は(私家版などは除き)すべて所蔵しているし、全集の類いも各版所蔵しており、小説やエッセイ、評論はほぼすべて読んでいるものの、いまだに「日記」の類いは、ほとんど読んでいない。

今ではもう「読んでもいいかな」と思うのだが、長らくは、惚れ込んだ小説の「舞台裏」を、積極的に知りたいとは思わず、そうした点で私は「小説至上主義」の傾向が強かったから、「いずれは読もう」と思って買ってはおいたそうしたものを後回しにしているうちに、今に至ってしまったのである。

で、今回は、たまたま「ヤフオク」で本書が目に止まったので、「そろそろ読もうか」と思って再入手し、またもや積読の山に埋もれさせないうちに、さっさと読んだ、という次第である。

○ ○ ○

小栗虫太郎といえば、まず『黒死館殺人事件』である。

夢野久作の『ドグラ・マグラ』、中井英夫の『虚無への供物』との3作ワンセットで、「三大奇書」としても名高い作品だ。

もちろん、小栗ファンであっても、『黒死館殺人事件』ではなく、別の小栗作品が好きだという人はいる。ましてや、小栗ファンでなければ「『黒死館殺人事件』の、どこが面白いのか」と真面目に主張する人は「多い」し、むしろその意味で、秘境冒険小説『人外魔境』などの方が、当たり前に面白いという人も少なくない。

だが、小栗虫太郎ファンに限定するならば、やはり小栗の代表作は『黒死館殺人事件』であり、同作は小栗作品の中でも抜きん出て「別格」の作品だとの評価が「一般的」なものだといえよう。こうした見地の立つファンの代表が、澁澤龍彦であり、私もこの「一般的な小栗虫太郎ファン」の一人である。

もちろん、「小栗虫太郎ファンの中で、一般的(普通)」だというのは、「世間」の中では「特殊な趣味の持ち主」だということになるのだが、澁澤龍彦が「こちら側の人間」であったことで、ずいぶん(対世間的に)救われていると言えるだろう。

まあ、冗談はさておき、人がなんと言おうと思おうと、私は『黒死館殺人事件』のファンであり、そうした趣味においての、小栗虫太郎ファンである。

『人外魔境』も、伝奇ミステリの『二十世紀鐡假面』も好きだし、『黒死館殺人事件』と同じ、名探偵法水麟太郎ものの、短編「聖アレキセイ寺院の惨劇」や「失楽園殺人事件」「後光殺人事件」などももちろん好きだし、法水ものではない「白蟻」などの作品も好きである。一一だが、やはり『黒死館殺人事件』は、突出した代表作だと思っている。

で、それほど大好きな『黒死館殺人事件』なのだが、いまさら論じるとなると、何を書いて良いやら困ってしまう。

本書『小栗虫太郎ワンダーランド』所収の書き下ろし評論を読んでも、「まあまあだな」とか「なにを今更」とか「つまんねえことを書いてるな」などと思ってしまうくらいなので、よほど「新奇な説」でも思い浮かばないかぎり、うかつに、小栗虫太郎論や『黒死館殺人事件』論を書こうとは思えない。

言い換えれば「当たり前のことを、もったいをつけて当たり前に書く」というのは、小栗虫太郎ファンのすることではないと、そう思うのである。

小栗虫太郎ファンなのであれば、多少なりとも「当たり前でないことを、当たり前であるかのように書いて、それをそれなりに読者に納得させる」といったことをしなければならないと、私はそう感じているのだ。

だから、当たり前の以上の(正統派的に優れた)小栗虫太郎論や『黒死館殺人事件』論が書けない以上、私は「法水麟太郎」のごとき「絡め手」でいこうと考えた。

どうするのかといえば、本書で唯一おもしろかった「紀田順一郎・松山俊太郎対談」をネタにして、「私がどうして、小栗虫太郎ファンなのか」を、自己分析的に語るのである。それが、他に類例を見ない、ひとつの「小栗虫太郎論」になるはずだと踏んだのだ。

○ ○ ○

小栗虫太郎といえば、その「博識」を生かした「独特のロジック」で、読者を幻惑し圧倒する作風で知られている。

そして、その「特殊なロジック」を象徴する人物とは、もちろん『黒死館殺人事件』などに登場する名探偵・法水麟太郎なのだが、このような「特殊なロジック」を作中人物に語らしめた作家は、小栗虫太郎をおいて、他には一人としていない。

小栗虫太郎であり『黒死館殺人事件』といえば、その煌びやかな「ペダントリー(衒学)」で知られ、画数の多い難読漢語に外国語のカタカナ書きルビが振られた、黒々と禍々しい字面の版面が有名である。

京極夏彦の持論ではないが、まさに「版面が呪う」という感じなのだ。

しかしながら、だからと言って、これを「形式的に模倣」しても、小栗のような「特殊なロジック」を生むことはできない。

見た目が特徴的なために、それをそのまま模倣すれば、小栗のそれと同様の「効果」が得られるのではないかと、そう期待した後続の作家が何人かいたが、彼らは、小栗のエピゴーネンにすらなることができず、ことごとく「お遊びで、パスティーシュを書いてみました」といった程度の結果に終わったのである。

では、なぜこうなってしまうのだろうか?

それは、小栗虫太郎の「特殊なロジック」を生み出すものとは、「博識」でもなければ「個性的字面(版面)」でもないからだ。

それらは、小栗虫太郎の「個性的な感受性と思考パターン」の「結果」として生み出されたものであって、それが「原因(主体)」なのではない。

小栗の「個性的な感受性と思考パターン」つまり「特殊なロジック」の「反映」でしかないそうした「影」が、「個性的な感受性と思考パターン」つまり「独特のロジック」を生むことにはならない。「元」が無ければ、いくら「形態(結果)模写」をしたところで、それは、お遊びの「劣化コピー」にしか、なりようがないのである。

だから、私たちが注目しなければならないのは、小栗の「表面的な特徴」である「博識」や「文体」ではない。重要なのは、そこに透かして見ることのできる「個性的な感受性と思考パターン」つまり「特殊独特のロジック」の方なのだ。

例えば、次に示すような、紀田や松山の指摘は、一見したところ、小栗の「弱点・欠点」を指摘しているように見えるのだけれども、そうではない。

逆に、小栗の「天才性」を指摘したものなのである。

(1)

『 紀田 長田順行さんは『暗号についての研究』の中で虫太郎の暗号の使い方はちょっと正確さを欠くところがあると指摘していますけど、元来虫太郎という作家は非常に博識な知識を直感的に引用し、プロットに投入していくことに秀でてはいるものの、いちいち論文を書くようにこまかく検討していないですね。ちょうど、一時期の豪傑訳(※ 「超訳」などとも呼ばれた)の訳者に似て、いちいち原文を一字忠実に訳すのではなくて、バーッと五〜六行読んで、頭に入ったものを日本語に訳していくという感覚です。そういう文章もまた、名訳で読みやすいという結果になる。(※ 名翻訳家として知られる)平井呈一さんなどでも、一字一字みていくと、単語の訳に不正確なところがあるわけです。

松山 そうですかね。やっぱり。』(P86)

この指摘は、何を意味しているのか。

曰く『ちょっと正確さを欠くところがある』『博識な知識を直感的に引用し、プロットに投入していくことに秀でてはいる』『いちいち論文を書くようにこまかく検討していない』『平井呈一さん』的。

それは、小栗虫太郎が「学者(研究者)」的な「堅実積み上げ」型ではなく、「直観飛躍」型だということである。

いちいち理詰めで正解を出してから、それをおもむろに提出するというのではなく、状況をパッと見て、その本質や勘所を直観的に掴み、その「結論」を、即座に提出するタイプだ、ということなのだ。

だから、その論理的な「飛躍」が、「説明不足の詰めの甘さ」に見えたり、「非論理的」に見えたりする。

しかし、天才型の小栗にしてみれば、退屈なルーチンを「自分もしなければならない」とは思えないのだ。

そういう「堅実でさえあれば、誰にでもできる、当たり前なこと」は、「そういうことしかできない人」がやればいいと、そう思っている。言うなれば「貴族趣味」だ。

だから『ちょっと正確さを欠くところがある』とか『いちいち論文を書くようにこまかく検討していない』ということになる。物事の「逐語訳」的なことは、「美的センスの無い学者」でもできることだから、「芸術家である自分は、そんなことしない」ということなのである。

(2)

『 紀田 (※ 単行本化時の著者校正で小栗は)ほんとうはもっと気がつくべきだと思うのですが、気がつかないで筋が矛盾しているところはそのままにしている。ということは、ふつうの作家であればいろいろな作品が自分の手許を(※ いったんは)離れて、しかも単行本にする(※ ために返ってきた)時には客観的見えてくるはずだと思うのですが、虫太郎の場合は、全然見えてこないようです。』(P85)

(3)

『 紀田 虫太郎は校正の機会に自分の作品を客観的に見るのではなく、読みながら自分を没入させていたんじゃないでしょうか。私はいま『黒死館殺人事件』を再読して思うのは、彼は一種のハイの状態になって、バーッと書いている姿が浮かんできますね。

松山 ハイの状態になってネ、そして長いものを書く時には、なりすぎてネ(笑)、ノイローゼになって書いているわけですよ。

紀田 そうでしょうね。

松山 相当まあ、やっぱりあの人は普通の人じゃない……。』(P87)

ここで語られているのは、小栗虫太郎が、極端な「没入型」であり、言うなれば「巫女型」の人間で、その執筆手法は、「御筆先」型だということなのだ。

つまり、ひとつひとつ論理的に考えながら、手順を踏んで書いていくタイプではなく、その(作中)世界に没入して、バーッと一気に書いていく(筆写していく)タイプだということである(だからこそ、日頃の、身につく読書が重要になる)。

そして、それが「著者校正」の時ですらそうだから、細かいミスなどは「目に入らない」。

「著者校正」の時でさえ、小栗に見えているのは、「作中世界」であって、「字面版面」ではないのである。

(4)

『 松山 まあ、それ(※ 構築的な再構成とか整理)は(※ 小栗には)できないでしょう。先ほどのお話もあるんですけど、あの人は何でも興味があって、(※ 作品に投入するときは、そうした知識を)非常に要領よくまとめるんですけど、まあしかし、いくら物知りっていったって、三十三か四歳でしょう。その『黒死館』を書いている時に、そんなに(※ 色々と何でも、端から端まで)知っているわけがないですよね。ただね、あの方の頭の中では、いろんな次元が違うものごとが、非常に立体的に錯綜した関係で繋がりをもっていてね、それがバッと(※ 一瞬で)凝縮されるという、そこがいちばんあの人の天才的な部分だって思うんだけど、そんなものが絡まっている(※ 様々な知識が複雑に絡まり合っている)のだから、そんなものを整理し出したら、頭の中は九割ぐらい空になっちゃって、駄目だと思うんですね。』(P87)

これは、どういうことかというと、『何でも興味があ』る「博識」というのは、当然のことながら「細部が詰められていない(不連続的な空隙がある)」ということである。

私は以前「人が一生に読める本の冊数は、たかだか1万冊にも満たず、幅広いジャンルのすべてを押さえることは、物理的・時間的に不可能なことであり、一見なんでも読んでいるように見える人でも、それは、読んでいないところについては、口を噤んでいるからにすぎない」という趣旨のことを、実例を挙げて「論証」した。

つまり、小栗虫太郎といえども、彼の広い守備範囲の知識について、細部まで詰めて知っているわけではない、ということだ。

しかし、十二分に知っているわけではないのに「さも知っているかの如く書ける」、言い換えれば、松山俊太郎いうところの『非常に要領よくまとめる』ことができるのは、彼が「学者」のような「細部にわたる裏付け」をもって書くタイプではなく、状況を大掴みに直観し、その見取り図をもって「絵」を描く、というタイプだからである。

だからこそ、(細部に)詰めの甘い部分があっても、全体としては「説得力がある」のである。

(5)

『 紀田 そうだと思います。『黒死館殺人事件』を読んでいて文章の点で非常におもしろいと思うところは、接続詞がやたらに多いことですが、その中でも〝ところで〟と、〝ところが〟というのがあるんですね。やたらに〝ところで〟と出てくるんですよ。

松山 ちょん切れちゃうわけですね。

紀田 〝ところで〟っていうのは、例えば〝因みに〟という言葉に置き換えられる場合もありますが、(※ 読みやすい「名文」を目指すのなら、いっそ)ないほうがいい場合もあります。とにかく、そこで話題が変わるわけですよ。たとえば、ある一つの本のことを説明している場合に、その本の別の面に光を当てるという場合に用いる接続詞だと思うのです。しかし、読んでいていらいらするのは、そこで思考の流れがちょん切れてしまうからです。それでなくても難しい論理が展開されているのに、やっとついて行ったら〝ところで〟といわれて別の場面になっている。しかし、作者としては、バッと直感的に別の面から光をあてる、あるいは別の面から論理を展開するという場合に絶対に必要な接続詞だったと思うんですね。それが『黒死館殺人事件』のおもしろさなので、あそこで、いらいらしてついていけないとか、 論理的に回りくどいとかいって投げてしまうと『黒死館殺人事件』はおもしろくなくなってしまうのではないか。本質的にここのところがミソであると思うのですけど……。今までちょっと文体論的に文章論的にみた『黒死館殺人事件』ってないんですね。権田萬治さんが、接続詞が多いという指摘はしてますけど、〝ところで〟というところには触れていないんですよ。

松山 〝ところで〟はまだよくて、全然その普通の人だったら、こんなところには使わないっていう接続詞になっちゃう時もありますからね。今、ちょっと思い出せないんですけど。

紀田 結局、そのへんが彼の書いている時の頭脳の働き具合と言いますかね。それがあらゆるところに出てきている、と。

松山 そうですね。結局、文章というのは単線ですけど、あの人、考えている時は頭の中は変な、すごい(※ 複雑な)関係ができちゃっているのをどうにかして一本にしようと思って、それがあんまり上手じゃないんでしょうね。

紀田 そうそう。

松山 頭の中の密度のほうが高いというか複雑すぎて。』(P87〜88)

私も、極端に「接続詞」の多い文章を書く人間としてよくわかるのだが、接続詞が多いというのは、ロジックに「隙間が多い(飛躍が多い)」ということを意味している。

これは「非論理的」だということではなく、「論理節約(省略)型」だということなのだ。

つまり普通の場合であれば、「AはBであり、BはCであり、CはDであり、DはFである。したがって、AはFである」という具合に、正確緻密に説明するところを、いきなり「AはFである」とやってしまう。

この省略型の言明は、じつは「Aは(Bであり、BはCであり、CはDであり、Dは)Fである」ということであり、()内の「わかりきった手順」を踏むのが面倒なので、「AはFである」とそう書きたいところなのだが、しかしこれだけでは多くの人には理解不能だから、「接続詞」を入れて「Aとは、すなわち、Fである」「Aは、しかしながら、Fになる」などとやるわけだ。

すると、多くの読者は「接続詞」の説得力によって「えっ、そうなるのかな?」なんて思ってしまうわけで、これは「騙している」ということではなく、「(面倒な、わかりきった手続きとしての)説明を省略している」だけなのだ。

(6)

『 紀田 どうも最初から解決の見込みがないまま(※ 探偵小説作品を)書き始めているようですね。悪いけど、出たとこ勝負で書いている。

松山 そうですよ。だいたい推理で犯人を割り出すということは最初から考えてない人でしょう。』(P89)

どういうことかというと、これは前述のとおりで、小栗の「知識」や「発想(アイデア)」というものは、細部が詰められ緊密のつながっているというわけではないから、初めから結末まで繋がった「回路」を構築してから書く、ということをしないし、それを好まない、ということなのだ。

小栗の場合には、「知識」や「発想(アイデア)」というものは、細部が緊密につながっていなくても、状況によって、そこで「飛躍(的連絡)」が起こるし、そのことによって、意図せず突然に「当たり前ではない回路」が生まれることがある。それが、小栗には面白い。

言い換えれば、「あらかじめ綿密に構築された設計図」どおりに書くというのは、「単純な義務的作業(ルーチンワーク)」であるから、退屈なのだ。

そうではなく、「だいたい、この方向で」と作業を進めていくと、書いているうちに、思いもよらぬ「道」が見つかったり、それどころは、想像すらできなかった「道」が、卒然と目の前で生成されたりするのである。

そんな、「脳回路」の「不思議」であり「奇跡」が、小栗には面白くてならないし、それこそが「作品創造」なんだという感覚が、小栗にはあるのである。

(7)

『 紀田 あの(※ 小栗の探偵小説「青い鷺」の)中に、探偵小説をそれとなく批判しているところがあるんですね。つまり、三題噺のほうが探偵小説より上だと言っているわけです。三題噺は工夫もあるし、じつにパッパッと客から題を出してもらって直感的にうまくまとめなければいけないのだけれど、探偵小説の場合は、もって回ったような推理ばかりやっていて少しも面白くない、と言うんです。あれは、虫太郎の本音だろうと思いますね。彼の作品を見ると、分析的、総合的であるよりは、直感的、演繹的ですよね。そうした筋の展開でも、ウィットがないとおもしろくないというんです。単に一足す一は二であるというのは頭から嫌いなんじゃないでしょうか。』(P98)

言うまでもなく、「三題噺」のネタである「三つのお題」には、「論理的な関連性」が無い。その関連性がないものを、関連性のあるものとして上手に繋いでいくところに「三題噺」の妙味があり、これは、これまで説明してきた「小栗虫太郎の脳構造」そのままだということになるわけだ。

こうした「飛躍的関連性生成型」である小栗虫太郎にとっては、「本格ミステリ(本格探偵小説)」の『一足す一は二である』式の発想法というのは、凡庸であり退屈なものでしかない。「そんなもの、時間さえかければ誰にだってできる」というふうにしか感じられないのだ。

例えば、私は昔、同じ「SRの会」の先輩であった有栖川有栖氏が『月光ゲーム』で作家デビューし、その合評会が「大阪例会」で開催された際に、例会に参加していた有栖川氏を目の前にして、「マッチ棒が1本、あっちへ行ったりこっちへ行ったりなんて細かい話は、退屈でならなかった」という趣旨のことを、忌憚なく伝えた。

なんとも遠慮のかけらもない非情な論評だが、この時は、これが「正直な感想」であり、ならば、それを正直に伝えなければ「誤魔化し」でしかないと、そう考えたのである。そして、これは、批評的には正論だったのである。

ただし、今なら、そのようには言わず、「私の好みではないタイプの作品だから、いささか退屈であった」とでも評するだろう。

つまり『月光ゲーム』は、誰にでも「退屈な作品」なのではなく、私のようなタイプの人間には「退屈な作品」である、というのは事実なのだが、言い換えれば、「ちまちまとした」という表現が不適切なら、「細かい」ロジックを追うのが好きなタイプの読者、言うなれば、エラリー・クイーンが好きなタイプの、正統派の「本格ミステリ」ファンであれば、この作品(『月光ゲーム』)を楽しむことができただろう、ということである。

小栗の『黒死館殺人事件』が好きなタイプの人間と、エラリー・クイーン的な「緻密な形式論理」が好きなタイプというのは、基本的には「感受性」が真逆なので、努力して「そういう発想法もあるし、それぞれには一長一短があって、いちがいにどちらが優れているとはいえない」というぐあいに「論理的に理解」することまでなら可能であっても、しかし「違うタイプ」のものを、「感覚的に理解」し「享受」することは、きわめて困難事なのである。

もちろん、ある程度までなら、どちらも理解可能ではあるが、それもまた「ある程度までなら」ということ(中途半端)でしかない、ということなのだ。

(8)

『 松山 じつは、その(※ 本格ミステリ的な、堅実なロジック=論理性の)反対なんですよね。僕は虫太郎がいちばん好きだったのはね、暗合ということだと思うんです。あんごうって、クリプトグラフィーじゃなくて、暗く合うほうね。そういうものがバタバタ起ってくる。何でも魔方陣的というか、回文的といいますか、偶然のことが意味になってしまう。僕はそういう意味では、西脇順三郎先生の詩の中に、「何者かの投げた石が琴にあたり、古(いにしえ)の歌となる」と載っていたのが『旅人かえらず』にあったんですけど、そういうふうに偶然のことで成るものがいちばん良くて合理的なこととか功利的なことというのが徹底的にいやというのだから、考えてみれば、もう本来は反推理小説作家ですよね。

紀田 そうですね。これはどの作品というわけではないのですが、とにかく出たとこ勝負のサスペンス的な小説ですね一一。

松山 そういうのが好きなんですね。』(P98〜99)

小栗虫太郎が、「暗合(偶然の一致)」を「好む」というのは、まったくそのとおりであるし、それは彼が「三題噺」を好むことと軌を一にした、その「脳構造」によるものだと言えるだろう。

要は「本来、繋がっていないはずのものが繋がる、飛躍の快楽」なのである。

私も、そういうものがかなり好きで、例えば、本書を読んでいた一昨日、たまたま「note」でフォローさせていただいている「オロカメン」さんのページを数日ぶりにチェックしたところ、氏が、歌人・塚本邦雄の著書『新装版・ことば遊び悦覧記』のレビューをアップしているのに気づいた。

同書は、そのタイトルからもわかるとおり、「回文」などの言葉遊びを、短歌と絡めて紹介した著書なのだが、私が小栗虫太郎についての本を読んでいる時に、氏は偶然にも、小栗の好きな「魔法陣」や「暗号」といった話題の出てくる「言葉遊び」関連の本を紹介しており、そのレビューを私が読んだというのは、まさに「暗合」に他ならなかったから、私は、そのことを「とても面白く感じた」のである。

このほかに、本書収録の書き下ろし論文、長山靖生の「結界のほうへ」では、小栗虫太郎の短編「聖アレキセイ寺院の惨劇」のタイトルを、次のように誤記している部分を見つけた。

(9)

『 こうした土蔵型の〈閉ざされた場〉は、一貫して小栗の作品世界の主要な舞台であり続けた。『完全犯罪』では八仙寨の異人館が、『聖アレクセイ寺院の惨劇』では白系露人の悲運と敗北とを象徴する聖アレクセイ寺院が、『後光殺人事件』においては(以下略)』(P62)

このように「聖アレクセイ寺院」と繰り返し誤記しており、誰も「校正」をしなかったのかと呆れてしまうところだが、そんな「常識的な批判」など、つまらないものだ。一一私が、ここでしたいのは、そういう「凡ミスの指摘」ではなく、あくまでも「暗合」なのである。

私と古いつきあいのある方なら、私が長らく使っていたハンドルネームが「アレクセイ」だというのをご存知であろう。

回り道にはなるが、このハンドルネームのことを、少々説明させていただきたい。

私は、高校生時、漫画部に所属しており、そのとき初めて作った「ペンネーム」が「田中幸一」であった。本名が、わりと派手めだったので、シンプルな名前に憧れていたのである。

で、それ以来、「同人誌」や「会誌」などに原稿を書く時には、この「ペンネーム」をずっと使っていたのだが、インターネットを始める際に、インターネットの「入門書」(そんな時代だったのだ)を読んだところ、「インターネットでは、通常、ハンドルネームというのを使います」という趣旨の説明があったので、私はそういう「ローカルルール」があるのかと思って、「ペンネーム」とは別に、「ハンドルネーム」なるものを作った。それが「アレクセイ」である。

この「アレクセイ」というハンドルネームは、中井英夫の『虚無への供物』の登場人物である光田亜利夫のニックネーム「アリョーシャ」に由来するもので、この「アリョーシャ」は、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の主人公アレクセイ・カラマーゾフの愛称から採ったものである。

つまり、私のハンドルネーム「アレクセイ」は、私の大好きなこの2作品の登場人物に由来するものなのだ。

で、私は「同人誌」や「会誌」などの「紙媒体」に文章を書く時は「田中幸一」を使い、ネットで文章を書く時は「アレクセイ」を使った。

だから、私が初めて主体的に利用したSNSである電子掲示板は「アレクセイの花園」と命名されたのである(なお、名付け親は、江戸川乱歩研究家の中相作氏である)。

そして現在の「年間読書人」というハンドルネームを使い始めたのは、2015年に「Amazonカスタマーレビュー」への投稿を始めてからである。

ここではすでに、「アレクセイ」というハンドルネームを使っている人が何人もいたので、そちらとの差別化をはかるため、「年間読書人」という、まだ誰も使用者がいないハンドルネームを考案した。当然、読書新聞の「週刊読書人」をもじったものである。

気持ちとしては、「ミステリの世界で『アレクセイ』と言えば俺だけど、ここでは読書一般について投稿するから、他(のアレクセイ氏)と明確に差別化しよう」と考えたのである。

で、話を戻すと、一一「アレクセイ」となった私は、字数制限の厳しい「紙媒体」とは違い、「好きなときに好きなだけ書いて、それが即時反映公開される」という、夢のようなメディアとしてのネット空間に解き放たれて、今以上に、奔放に書き、暴れ回った。

また、私は、一方的に「意見を述べる」ことよりも、忌憚のない「対話(意見交換)」が好きであり、そのため「論争好き」でもあったのだ(これが、後には「ネトウヨいじめ」へと発展していく)。

私は、面識があろうとなかろうと、相手が何様であろうと、相手になってくれるかぎりは、遠慮会釈のない批判をぶつけ、「激論」を交わした。その結果、すぐに私は、「危険人物」であり「アンタッチャブル」認定されるようになった。

それでも、時には、私に絡んできたり、逆に私が噛みついていったりして、論争になることもあり、その結果は、ほぼ例外なく、私が相手を一方的に叩きのめすという展開になった(根性と執念と手数が違ったのであある)。

それで、「ミステリファン」である私のさる友人が、そうした事態を指して「聖アレクセイ寺院の惨劇」と、小栗の作品をもじって、冗談半分に呼んだのである。

で、やっと話を、「聖アレキセイ寺院の惨劇」を「聖アレクセイ寺院の惨劇」と誤記した長山靖生にもどすと、長山はすでに、その「聖アレクセイ寺院の惨劇」の経験をしている。それが次のレビューだ。

私はこのレビューで、長山靖生をコテンパンに批判したし、本書所収の長山の論文「結界のほうへ」についても、まったく評価していない。

要は「わかりきったことを、何をもったいをつけて書いてるんだ」という評価なのだ。

なにしろ、小栗の作品が、基本的には、(良い意味での)「閉ざされた場」における構築である、なんていうのは、読めば誰にでもわかる話だし、そもそもそれは「ミステリ」全般に言えることなのである。つまり「ミステリは、謎と論理のユートピアである」という場合の「ユートピア」とは、「謎と論理」という原理によって、厳格に(世間から)「閉ざされた場」である、ということだ。

で、こんな「わかりきったこと」を書くのに、わざわざ久米正雄や宇野浩二といった、小栗とは畑違いの「同時代作家」を、勿体ぶって引用してくるところが、(直感力を持たない)いかにも「知ったかぶりなひけらかし(だけ)のオタク」らしくて、「ウザい」としか評価する気にならなかったのだ。

こんなふうに、最近、私から散々こき下ろされ、言うなれば「聖アレクセイ寺院の惨劇」の被害者の一人となった長山靖生が、しかし、30年以上も前に、すでに自ら予告するかのごとく「聖アレクセイ寺院の惨劇」なんてことを書いて、活字にしていたのだから、これこそはまさに、

「暗合だ!」

と、私が大喜びしたのは、当然の始末であった。

「暗合」とは、こうした「不可思議な必然」なのであり、小栗虫太郎は、こうしたことを「面白い」と感じる感性の持ち主だったからこそ、『黒死館殺人事件』に登場するような、「不思議な暗合」に満ちた殺人事件やトリックを、生むことができたのである。

(10)

『 紀田 ところが、江戸川乱歩などは、日誌読んでもわかるように、そういうことが大嫌いなんですね。

松山 まあ、虫太郎というのいう人は、他の人にない見世場というか、見せるものがあるから、そっちのほうで責任免除されているってところがあって、やっぱり最初から考えてみるとね、推理小説として成り立っているのは、まあ『完全犯罪』は成り立っているだろうと思うんですよね。あれは実際にトリックできるかどうか。『黒死館殺人事件』で、ほんとにできるって、ベッドのやつだけじゃないですか。いちばんできやすいのがですよ。それだってうまく毒薬が口を落ちてくるかどうか分からないけど一一他のやつは無理ですよね。』(P99)

要は、小栗虫太郎は「細かい辻褄合わせ」みたいなことは「面倒くさい」から嫌だというタイプであり、その点では、細々と「日誌」だの「記録」だのつけていた江戸川乱歩の「こまめな生真面目さ」とは、その対極にある感性の持ち主だったのであり、当然、こういう「面倒くさがり屋」というのは「本格ミステリ作家(本格探偵小説作家)」には向かない「資質」だった、と言える。

ただし、小栗の場合は、他のミステリ作家が持たないような「派手なとんぼ返り」という『見世場』であり『見せるもの』があったから、「緻密かつ正確に」という「本格ミステリ作家の義務」を、特別に免除されていた、ようなところがあった、という話である。

(11)

『 紀田 そうですね。そのほか構成的にも最初に出てくるオットカール・レベズが吊るされて殺されるべしというような、いろいろ殺人の予告があっても、全部が実現されていないということがあります。それが構成上の大きな弱点ということも、従来から指摘されているけど、そうした欠点に、あまり拘わる人は、じつは虫太郎ファン以外の人で、あまり意味がないですね、そういう見方は。

松山 あんまり本格探偵小説好みの人というのは……。(以下略)』(P102)

そうなのだ。「小栗虫太郎ファン」であるならば、「こことここの辻褄が合っていない」とかいった細かいことよりも、「うはーっ、そこへ行っちゃうか!」と、そんなふうに手を叩いて大喜びできないといけないし、そうした感性のない人には、小栗虫太郎の「天才性」は理解できないということである。

多くの後進作家たちが、「ペダントリー」や「黒々とした字面」をそっくり真似したところで、小栗のような「特殊なロジック」を生み出すことができなかったのは、彼らには、小栗のような「発想の飛躍」を生み出すような「天才性」がなく、あるのはせいぜい『一足す一は二である』という「地味な形式論理を、堅実に進めていく能力」だけだったからだ。

その意味で彼らは「学力エリート」的ではあったけれども、小栗のような「天才」は、どこにもなかったということなのである。

小栗虫太郎というのは、そういう「異境の天才作家」だったのだ。

(2023年7月12日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・