ジョルジュ・メリエス 『月世界旅行』 『日食』 、 ハンス・リヒター 『午前の幽霊』 、 ヴィキング・エッゲリング 『対角線交響楽』

映画評:『映画創世期短編集 ジョルジュ・メリエスの月世界旅行 他三編』

本短編集の収録作品は、次のとおりである。

・ジョルジュ・メリエス『月世界旅行』(1902年)、『日食(日蝕と満月)』(1907年)

・ハンス・リヒター『午前の幽霊』(1928年)

・ヴィキング・エッゲリング『対角線交響楽』(1924年)

映画史において、必ず言及されるのが、リュミエール兄弟とジョルジュ・メリエス。

多くの場合、映画史的正統派の始祖として紹介されるのがリュミエール兄弟で、メリエスの方は「俳優」「マジシャン」といった「見せ物」的な色合いが強かったせいか、彼自身「色もの」扱いにされるところがあるようだが、今の「特撮映画」にそのまま繋がる「驚異の映像」を、映画草創期に実現した、偉大な先駆者だと言えるだろう。

それにしても、ジョルジュ・メリエスといえば、やはり何と言っても『月世界旅行』の「月の顔面に突き刺さった、砲弾型の月ロケット」の写真が有名だ。

かく言う私も、それしか知らなかったからこそ、この短編集を見たのである。

そして、言うなれば「ついで」で見た、ハンス・リヒター『午前の幽霊』とヴィキング・エッゲリング『対角線交響楽』も、それぞれにユニークな作品で、好みの問題はあるにしろ、こうした作品が昔にもあったのだと、その実物を見ることが出来て、とても勉強になった。

以下は、それぞれの作品について書いていこう。

○ ○ ○

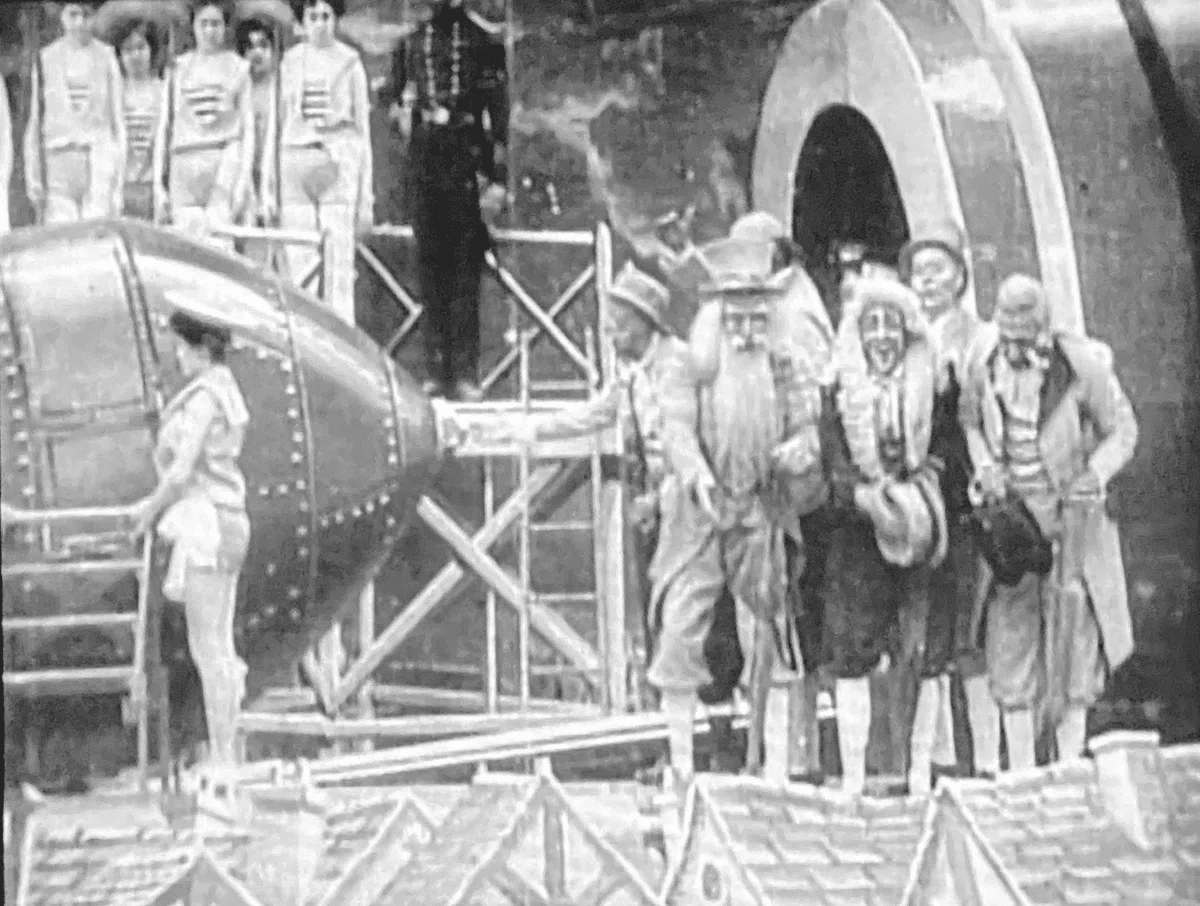

・ジョルジュ・メリエス『月世界旅行』。あまりにも有名な作品だが、前述のとおりで、私が知っていたのは、メリエスの名前と「月の顔面に突き刺さった、砲弾型の月ロケット」の写真だけだった。だが、この作品には「月世界の冒険譚」という、歴としたストーリーがある。

天文学者たちが月ロケットを作って月世界へ行き、そこで月の原住民(明らかに「土人」風)に襲撃されるが、からくも逃げて、地球に帰還するまでのお話。

本作を見て面白かったのはやはり、月ロケットがもろに「砲弾型」であり、文字どおり、発射台としての大砲から撃ち出されるというところ。したがって、ロケット自身に推進力があるのか否かは不明。

つまり、大砲で撃ち出されて月まで行ったのは良いけれど、「どうやって帰ってくるのだろう?」と心配になってしまった。

ともあれ、月に無事(?)到着した天文学者一行は、嬉しげにロケットから平服のまま外へ出て、異郷の風景に大喜び。当然、「大気」があったということだろう。

しかし、地球人類の宇宙への進出を好ましく思わなかった「天体の神々」が、天文学者たちを退治しようと「雪」を降らせたので、いい調子で月面でゴロ寝していた天文学者たちは、やむなく月面のクレーターから地下世界へと入っていく。

するとそこは、巨大なキノコが生い茂る「熱帯風」のジャングル。ある天文学者が、そのキノコの大きさがわかるように写真を撮ろうと、キノコの横の地面に自分の雨傘を突き立てると、途端にその雨傘までが、巨大キノコに変化・成長してしまうという、まさに驚異の世界だ。

で、そこへ月の原住民が襲ってきた。一行はほうほうの体でロケットのところまで戻ってくる。しかし、なぜか荒野の真ん中に不時着したはずのロケットは、断崖絶壁の上の端っこに移動している。

しかし、それにしてもどうやって地球に帰るのかと思ったら、一行の代表である天文学協会の会長が命懸けで、ロケットを崖の下へと突き落とし、「その勢いで」なぜか地球まで帰ってきてしまうのだ。

ちなみに会長さんは、自身の体をロケットとロープで繋いでいたから、帰還の途中でロケット内に入ることができて、めでたしめでたし。一一そんな、なかなか楽しいお話である。

落下の重力を、月の重力から離脱するための反重力に転換するとは、なかなかすごい「超科学」ではないだろうか。

・ジョルジュ・メリエス『日食(日蝕と満月)』。私の見たDVDでは「日食」となっているが、「日蝕と満月」という邦題もあるようだ。

お話は『月世界旅行』の続編的なもので、天文学学校の教師と思しき高齢男性が、学生たちへの授業を終えた後、天体望遠鏡で、天体観測をするというお話。

その中で、擬人化されたいろんな天体が描かれると同時に、月と太陽の二者で織りなされる「日食」も描かれるのだ。

私が気になったのは、「太陽」は明らかに、お爺さん風の男性(の顔)なのだが、月の方の三十代くらいのおじさん(の顔)だという点である。普通なら、月を女性にしそうなものだが、どう見てもおじさん。なぜ、おじさんなのか? あるいは、もしかしてあの顔は、おばさんなのだろうか? やっぱり、おばさんかな?

・ハンス・リヒター『午前の幽霊』は、この短編集では、いちばん楽しめた作品。

シルクハットが4つそろって、フワフワと空中を舞い、まるで(アダムスキー型)UFOのよう。

それだけではなく、男性がネクタイを結ぼうとすると、ネクタイが勝手に動いて結ばせないようにするとか、消防用のホースが、勝手に解かれて水を撒き散らしたり、吸い戻したりする。この間に、壁掛け時計のアップが挟み込まれる。

私は、邦訳タイトルも見ずにこの作品を見たため、これが「午前の幽霊」のイタズラだとはわからなかったのだが、それでも十分に楽しい作品で、雰囲気としては、シルクハットのイメージが強かったこともあって、「ルネ・マグリット風のシュルレアリスム・コメディ」という感じ。

始まってすぐのところで、「本作は、ナチスドイツによって退廃芸術認定されたため、音声が失われた」というような説明書きが入るので、どんな作品かと思ったが、そんなことには関係なく、音声がなくても十分に楽しい作品。また、あとで、デイヴィッド・リンチが影響を受けた作品だとも知って納得。これはオススメの作品だ。

・ヴィキング・エッゲリング『対角線交響楽』。「Wikipedia」のよると、ヴィキング・エッゲリングは、次のような経歴の人で、本作は、その「初期」作品。

『初期

孤児だったエッゲリングは、16歳のときに芸術家としての道を進むためにドイツに移住した。1901年から1907年までミラノで美術史を学び、その間簿記係として生計を立てた。1907年から1911年まで、スイスのツオースにある高等アルピネ高校/エンギアディーナ学院(現在のツオース・アルピヌム高校)で美術を教えた。1911年から1915年までパリに住み、モディリアーニ、ハンス・アルプ、レオポルド・シュルヴァージュなど当時の芸術家と親交を深めた。 この時点ではキュビズムのみに影響を受けていたが、のちにシュルヴァージュの「色彩のリズム」の影響を受け、巻物、または彼が「ピクチャーロール」と呼んでいたものにスケッチを描き始め、後に抽象映画『水平垂直メッセ』(現在は紛失)や『対角線交響曲』を制作した。』

つまり、あくまでも「抽象芸術」としての作品で、『対角線交響楽』が具体的にはどんな作品かというと、抽象的な図柄が、端から消えていったり、また現れたりということを繰り返すだけの作品。つまり「動く抽象絵画」とでも呼ぶべき作品なのだが、私はもともと抽象絵画の面白さがわからない人間なので、この作品もすぐに飽きてしまった。

ただ、そこに登場する「図象」のかたちから、いかにも「キュビズム」の影響下にあった人だなとは感じさせられた。

以上、映画の始祖の作品と、今では滅多に見る機会のない前衛芸術系の短編作品で、後者などは娯楽作品ではないが、いろんな意味で新鮮な作品集であった。全4作34分のDVDで、定価が1,600円というのが安いか高いかは、見る人次第であろう。

(2025年2月8日)

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○