千葉雅也 『センスの哲学』 : 「見る前に跳べ」と言われても…。

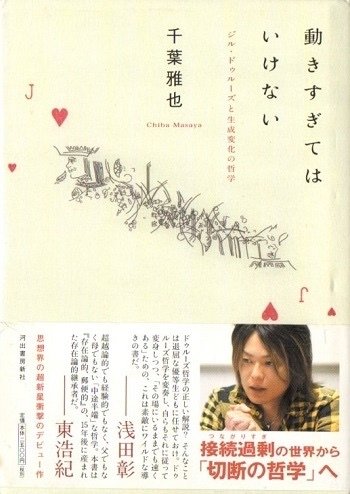

書評:千葉雅也『センスの哲学』(文藝春秋)

「売れっ子」千葉雅也の本としては、売れない本になりそうな臭いがプンプンする。

なぜなら、本書は「哲学」と題しているけれど、いわゆる「学問としての哲学」ではなく、自身の興味があるテーマについて、哲学的知識を援用して「哲学して(考えて)みました」という内容の本であり、言うなれば「哲学的エッセイ」でしかないからだ。

したがって、「哲学」の権威をありがたがりたい「哲学オタク」たちには、少しも「ありがたくない本」なのだ。

これまで千葉雅也が「売れっ子」であり得たのは、「主流の現代思想(哲学)」について「わかりやすく説明してくれる」人だったからであり、端的に言えば、そんなことを期待する読者は、千葉自身の「哲学」なんかには、あまり興味がない。

千葉の「哲学」が面白いというのは、あくまでもそれが「大思想家の哲学を、わかりやすく噛み砕いたもの」と理解されていたからであって、千葉の「オリジナル哲学」なんてものは「いらない」と、そう考えるのだ。

しかし、この程度のことは、千葉だって承知しているはずなのだが、ではどうして、今回は自分自身を前面に出してきたのかというと、それは無論、これまでの本が「売れた」から、自分というブランドだけでやれるんじゃないかと、そう考えたからである。

「有名哲学者」の権威を後ろ盾にしなくても、正直に、自分の考えていることをそのまま語るだけでも、それだけでも、もうそろそろ売れるんじゃないか、という見込みを持ったのだ。

そもそもどうして「有名哲学者の解説屋」であることから下りようとしているのかというと、それは無論、他人の褌で相撲を取るようなことは「つまらない」と思っていたし、なにしろ「学者」としては、「オリジナル」から大きく離れて「自由な解釈」をするわけにもいかないので、それは「窮屈で仕方ない」と感じるようになってきた、ということだ。

で、またもやそもそもの話なのだが、千葉としては、これまでの「大哲学者の解説本」でだって、「学者」としての基本線は守っていたとはいうものの、しかし「わかりやすく噛みくだいて書く」というのは、結局のところ「自分の解釈」を語るということであり、それは取りも直さず「自分の思想」を語るということでもあったからだ。

つまり、これまでだって、千葉は「大哲学者の解説本」の中で「自分の思想(世界観・世界理解)」を語ってきたのだし、読者の方も、それを「面白い」「わかりやすい」と歓迎してくれたのだから、そろそろ「大哲学者を扱っている」という「金看板」を下ろして、「自分のブランド」だけで、「自分の腕一本」で勝負しても、これまで支持してくれた読者であれば、喜んで支持してくれるのではないかと、そう考えたのであろう。

一一だが、この考えは「甘い」と思う。私の言い方で言えば、「願望充足的な読み」である。「そうであったらいいな。そうであってほしい。たぶんそうだろう。きっとそうに違いない」というような、思考の流れの結果にすぎないと思う。

しかしながら、これまで千葉の本をありがたがってきた読者の多くは、「ものの考え方」を学びたい人たちではなく、あくまでも「大哲学者の権威」を、ワッペンを貼りつけるように、お手軽かつ手っ取り早く(ファスト)に「身につけたい」と考えているような人たちだったのだから、そのワッペンの絵柄が、ドゥルーズなどの「外国の著名な哲学者」ではなく「日本人の千葉雅也」であっては、ダメなのだ。

肝心なのは、「哲学を会得する」ことではなく、哲学のことを「知っているぞと見せびらかす」ことなのだから、その見せびらかすものは、「一流のブランド品」でなければならない。

いくら、実用的にはそれで十分であり、むしろ「大哲学者の哲学」なんて、そう簡単には使いこなせないのだから、機能の限定された「千葉雅也」の方が、むしろ「機能的で、使い勝手が良い」のだが、「哲学オタク」たちが欲しいのは、自分の能力では使いこなせないほどの「多機能かつ贅沢な高級品」という「分不相応なもの」なのである。

要は、その高度な多機能が使いこなせなくたって、かまわないのだ。大切なのは、見せびらかすための「ブランド」なのだから、それが「千葉雅也」では物足りない。「大ブランドの代用品」にはならないのである。

で、これくらいのことは、千葉だって、薄々は感じているはずである。ならば、どうして「大哲学者の金看板」を下ろそうなどとするのかというと、それは「大哲学者の金看板」は、千葉にとっては、もはや世間を渡るための「便利な道具」であるよりも、「重い枷」だと感じられてきたからである。

本当は「もっと自由に、自分を表現したい」のだが、「大哲学者の金看板」を掲げている以上は、「学者」として「適当なこと」はできない。

例えば、小説家の筒井康隆が有名哲学者の理論を「不正確に紹介」したとしても、「小説家だから、まあ仕方がないな」と思ってもらえる。間違いを指摘されるにしても、所詮は「門外漢の素人」がやることだから、大きな問題にならない。同様に、私が「適当に」デリダを援用して、それが大いにトンチンカンなものであったとしても、多くの人は「要は、彼はこう言いたいんだな。カッコをつけて、デリダなんか持ち出さなきゃいいのに(笑)」と、それで済むのである。

ところが、ジル・ドゥルーズの「研究者」である千葉としては、そういう「いい加減なこと」はできない。「適当に援用する」などといったことはできないのだ。そんなことをして、他の研究者から、その間違いを指摘されでもしたら、赤っ恥をかくだけでは済まず、「学者」としての信用を傷つけてしまい、自分のブランド価値を下げてしまうからである。

「あいつ、わかったようなこと言っているけど、かなりいい加減だぞ。ドゥルーズの名を借りて、自分の言いたいことを書いているだけみたいだから」となってしまったら、信用をなくした彼の本は売れなくなってしまうし、おのずと、タレントとしての価値も下がるからである。

したがって、「大哲学者の金看板」を掲げたままで、「自由になる」ことはできない。「身軽になること」はできないから、その「金看板」を下すにあたっては、自分個人の名前が、十分に「ブランド」化していなければならない。

だから「早く、そんな身分になりたいものだ」という気持ちが千葉にはあって、問題は、その時期判断の適否なのだが、私は、今回の千葉の判断を、時期尚早の拙速だったと思う。だから「売れないだろう」と言うのだ。

では、どうして、千葉はその判断を誤ったのかというと、彼は、人並み以上に「自由」でありたい人なのだ。

「千葉雅也は、学者だから、彼の語ることは、学問的に正確である(でなければならない)」という「縛り」から、早く逃れたいという意識が、他の学者などよりもずっと強く、また「自分ならそれをやれる(かも)」という意識があったからこそ、そんな「希望的観測」に流されて、拙速にも今回は「大哲学者の金看板」を下ろしての、「自分ブランド」での勝負にうって出たのである。

だが、「それほど世間は甘くないよ」と私は思うのだ。

「後ろ盾がいない、裸の千葉雅也になど興味はない」と、つれなく去っていく読者の方が多いと、私はそう見ているのである。

○ ○ ○

千葉雅也が本書で書いているのは、「センスの良い生き方をするためのセンスを身につける方法」といったようなものだ。

では、ここで言われている「センス」とは何かというと、大雑把に言えば「物の本質を、直観的に捉える能力」ということになるだろう。

言い換えれば、そうした「センス」を身につけるためには、いちいち「見かけ(見せかけ)」に捉われていたのではいけないのだ。それでは、いつまで経っても、「見かけ(見せかけ)」に振り回されてしまい、物の「本質」を直観することなんかできないからである。

だから、本書で語られる「センスを身につける方法」とは、言うなれば「自由になる方法」なのである。

人を縛るあらゆるものから、ひとつひとつ自分を解放していくならば、本当の自分らしさが素直に表現できるようになるし、その方が、その人にとっても幸せなはずだから、「そうなろうよ」という話。

これは、千葉が、もともとは「美術」創作に進もうとしていた人で、本来は、厳密さが求められる「学者」向きの人間ではないと、自分のことをそう考えているからだ。

また、近年その意識が強まってきたからこそ、芥川賞候補にもなったように「小説」を書いたり、「音楽」をやったり、もともとやっていた「美術」創作なども再開したのである。

そして、こっちこそが「自分本来の姿であり、だから楽しい」と思っているから、できるかぎり「学者」的な縛りから解放されようとして、今回ついに「大哲学者の金看板」を下ろしてみたのである。

しかしながら、こんなことが気安くできるのは、千葉がある程度は「自己実現」した人だからに他ならない。

つまり、「売れっ子」になったから、権威の後ろ盾がなくても「一人でやっていけそう」だと感じたのであり、それで、自身を解き放つ決断ができたのだ。

言い換えれば、そうした「自信」をいまだ持っていない人にむかって「自由になろうよ。楽しくなるよ。その方法を教えてあげる」と言っても、大半は振り向いてくれないだろう、という話なのである。

例えば、千葉雅也の「小説」が、芥川賞の候補作になったのは、間違いなく、千葉が「売れっ子」の「作家」の一人だと、出版関係者からも認知されていたからだ。

そもそも、彼の小説が文芸誌に掲載されたのは、彼が「異業種有名人」だったからで、その意味では、芸人である又吉直樹と同じような「話題性」があったからに他ならない。千葉が無名の小説家志望者だったら、彼の作品が文芸誌に載ることもなければ、芥川賞の候補になることもなかったというのは、わかりきった話なのである。

つまり、著名人である千葉雅也なら、本業の「哲学研究」ではなくても、それなりに注目もされ、評価もしてもらえるから、その点で、その「趣味」に満足することもできるし、「本業」のような「重さ」もないから、「そっちでやっていけるのなら、そっちでやっていきたい」という気持ちも、それは理解はできる。

しかし、そういう「特権的立場」の保証されていない一般人たちに向かって、「評価されようなんて欲望から自由になって、もっと自分らしく楽しくやろうよ」と言っても、それは無理なのだ。

もちろん、それができるような変わり者も、稀にはいる。例えば私のように「人に評価されようがされまいが、ひとまず書きたいことを書きたいように書ければそれで良い」と、そう割り切れるような人間のことだか、そんな変わり者もまた滅多にいるものではなく、ほとんどの人は「イイね」が欲しいために、自分を偽ってでも「ウケ」を狙ってしまうものなのである。

一一で、そんな人たちに対して、「ウケなくても良いじゃない。イイねなんか気にしてたら、窮屈なだけだよ」と言っても、それは無理な話なのだ。

そうした一般人もまた、千葉と同様に「まず世間からの承認を得たのちに、自由にやりたい」のである。

つまり「世間の承認」という「縛り」は、自ら望む「前提条件」であって、それを諦めることで得られるような「良いセンス」なんて、初手から求めてはいないのだ。

千葉は、「センスのあるなし」について、次のようにわかりやすい例を紹介している。

『 上手い/下手から、ヘタウマへ

「上手い絵」とは何か。対象をそっくりに描くことが、基本的な意味での「上手い」だと思います。多くの人がそういうふうに「上手い」を捉えている。写真に撮ったように描く、あるいはアニメキャラを、コピーしたようにそのまま描ける。

ところがその一方で、多くの人は、写真のようなものだけが「上手い」だとは思っていません。大変人気があるモネやゴッホの絵は、風景や物をリアルに描こうとはしているけれど、写真のようではなく、個性的な味があります。モネの絵は散らばったタッチでできており、物の形がはっきりしない場合も多い。ゴッホが描く形態には、すぐゴッホだとわかる個性的な歪みがありますが、そこにはエネルギーが満ち満ちているように見えます。

いずれにせよ写真的正確さからはズレていて、そのズレが味であり、そのズレがユーモラスだと、いわゆる「ヘタウマ」になります。その代表はピカソでしょう(ピカソには写実的な絵を描いていた時期もありますが)。さらに「ヘタウマ」を強めていくと、素人がうろ覚えで描いた間違ったアニメキャラがSNSで話題になったりすることもあります。

重要なのは、この「ヘタウマ」なんですね。

しかし、写真的な再現性が「上手い」という価値観は、世間ではとても強いわけです。

何かモデルをよく写している、というわけです。本物そっくりで、つい触ろうと手を伸ばしてしまう「だまし絵」のようなものですね。

さてその場合、「下手」とはどういうことか。下手とは、モデルを再現しようとして不十分にしかできないことだ、ということになります。その場合、再現が主であり、そこからのズレに個性が出るといえば出るのだが、そのズレは再現に対して否定的なミスとしてしか存在していない状態になります。つまり本当ならそっくりに描きたいのだが、そっくりに描けないという形でしか個性が存在していない。これが「下手」だということになります。この「下手」と「ヘタウマ」は異なります。

僕なりに定義してみます。「ヘタウマ」とは、再現がメインではなく、自分自身の線の運動が先にある場合です。しかし再現性がないわけではない。線の運動がメインであり、そこに再現性も含まれる形になっている場合です。つまり、モデルを目指してできないのではなく、自由な運動のなかで何かを捉えるときに、その個性はヘタウマだと言われるのだと思います。

そうだとすると、これは極論ですが、すべて芸術と呼ばれるものはヘタウマの方に入る、と言っても過言ではないでしょう。モネでもゴッホでも、言ってみればすべてヘタウマなわけです。

センスが無自覚な部屋

ここで、部屋のインテリア、家具選びについて考えてみます。芸術から生活に移ります。「センスが無自覚な部屋」というものがあるとすれば、それは、下手な絵に対応するものです。先ほどの考え方を応用しましょう。

「センスが無自覚な部屋」とは、理想的なモデルを設定していて、「そういう部屋になったらいいなあ」という再現がメインであり、だがそれが上手くできなくて、無自覚なズレが起き、つまり下手になってしまっている。さらに言えば、そのズレが、その人の存在感をゴロッと無自覚に表している。

たとえば、ヨーロッパ風の高級感のある部屋を目指していて、古そうな感じの装飾があり、アンティーク風なんだけれど本物のアンティークではないテーブルとか、シャンデリアっぽい照明とか、中途半端なアイテムを集めてそれっぽくしようとすると、かえって本物ではないことが目立ってしまう。そのときに、妙に感じられるのは、高級感を目指しているというより、そこに染み出してしまっている生活感ではないかと思います。』(P37〜40)

つまり、「センスが悪い」とは「理想のモデル」に近づこうとして「中途半端に真似るに止まったパチモン(偽物)」というようなもののことである。

これは私がよく馬鹿にしている「コピペレビュー」とか「内容要約屋による知ったかぶりレビュー」的なものだと言えるだろう。

こういうものを書く人というのは、自分は「一人前のレビューを書いている」とか「要約した思想家(作家)と同様のことを、自分は考え得ているからこそ、こうして書けている」と、そんなつもりなのだが、そんなものは所詮「下手な模写」に過ぎないので、その方面に暗い一般人には通用しても、専門家や「読める人」には通用しない。

そこには、「テストの模範解答」のような要約の巧みさはあっても、その人でなければ書けないものというが無いから、所詮は劣化コピーでしかなく、その意味で「つまらない文章」だということになる。

そして、そうした事実への「無自覚さ」が、ここで言う「センスが悪さ」なのだ。

だからこそ千葉は、「そっくりそのままになれるほどの才能もないのに、それを目指したって、それは見苦しいだけのパチモン(偽物=下手な模写)にしかならないのだから、そんなことはさっさと諦め、そうした権威の縛りから自由になって、もっと自分らしさを目指すべきだ」と、大筋そのようなことを言っているのである。

「自信満々な模写」は、かえって、その無自覚ぶりが「イタい」けれど、「その人らしさが自然に出ているもの」なら、少々デッサンが狂っていようと、それも「味わい」の内になる、という、これはそういう話なのだ。

ただ、「自分らしさ」と言っても、みんながみんな「表現するに値する自分らしさ」をあらかじめ持っているわけではないのだから、では、既成の「型(権威)」にとらわれずに、「本質的な美質」を身につけるのはどうしたら良いのか? 一一それを書いたのが、本書だと言えるだろう。

そして、勘の良い人ならすでに気づいているだろうが、要は、これは、千葉自身が進みたい方向を正当化するための「議論」なのだ。そうなってしまっている。

「大哲学者の解説屋なんかになるよりは、下手なりに、自由に自分らしくやったほうが楽しいし、見苦しくもないよ」と、そういうことである。

たしかに、この考え方は「正しい」とは思うし、私自身、その方向でやってきた人間でもある。一一けれども、それが「正しい」からと言っても、多くの人は、たぶんそんなことは望まないはずだ。

多くの人は「そっくりな絵が描けるようになりたい」とか「人が尊敬するような大哲学を語れるようになりたい」とか「芥川賞をとれるような小説を書きたい」とかいったような、「自分自身(の個性)」とは縁もゆかりもないような「他者の欲望」を内面化して、およそそれを疑い得なくなっているのだから、「それはひとまず置いといて、まず自由になった方が、あなたが生かせるのだ」と言ったところで無駄なのだ。

「人が尊敬するような大哲学を語れるようになりたい」とか「芥川賞をとれるような小説を書きたい」とかいったような「大切な夢」を捨ててまで、「自分らしく楽しくやれれば、それでいい」などとは、ほとんどの人は思わないのである。

したがって、本書においては、そうした「大前提」が間違っているので、その先の「センスを身につける具体的な方法」という「本論」は、読み物的に、参考にはなるだろうけれど、ほとんど実用には供しないものだと思う。

本書に書かれているのは、ある程度「社会的な承認」を得た著者であるからこそ口にできることであり、さほどの才能のない一般人からすれば、「お気楽なご高説」に過ぎないだろう。

「大丈夫だから、見る前に跳べ!」と言われても、「やっぱり、見ちゃうよね」という話なのだ。

(2024年4月10日)

○ ○ ○

○ ○ ○