藤本タツキ 『さよなら絵梨』 : 「さよなら、またね」

書評:藤本タツキ『さよなら絵梨』(ジャンプコミックス・集英社)

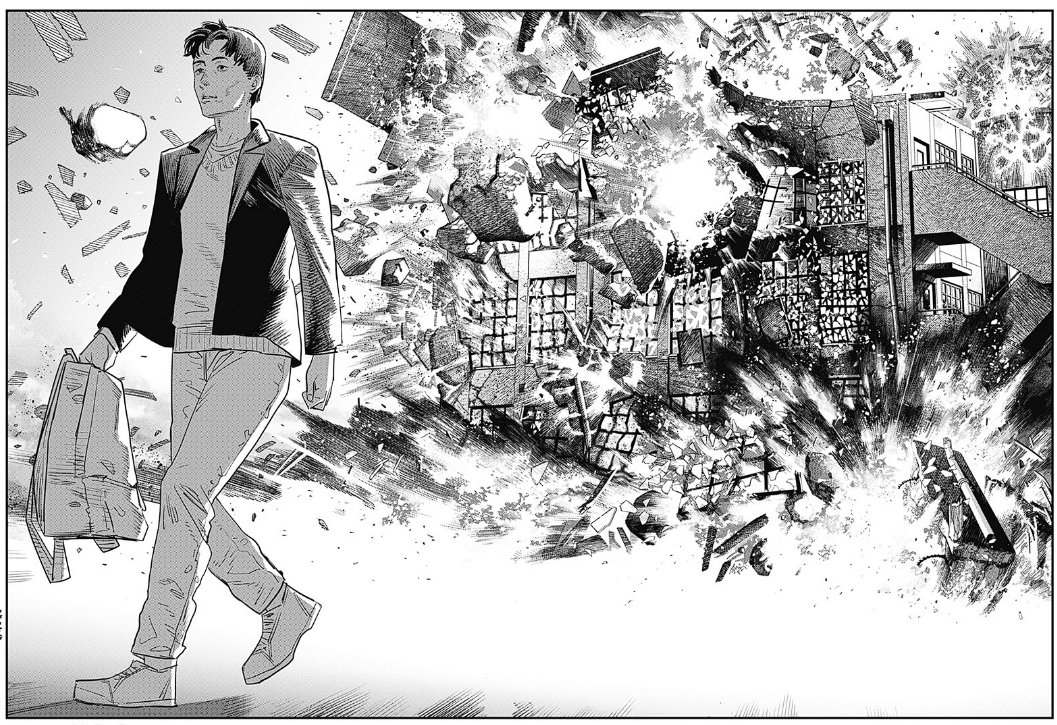

テレビアニメにもなった『チェンソーマン』や、映画版が大ヒット中の『ルックバック』などで、いま最も注目されている漫画家のひとりと言っても良いだろう藤本タツキの、1巻完結の長編作品である。

私は最初に『ルックバック』を読み、次に短編集の2冊『17−21』『22−26』を読んで、それぞれレビューを書き、つい先日はアニメ版の『ルックバック』も鑑賞して、これについてもレビューを書いた。

原作漫画版『ルックバック』のレビューに書いたことだが、私には最初から、藤本の代表作である『チャンソーマン』を読む気がなかった。

まだ読んでもいない段階での印象に過ぎないとは言え、なんとなく『チェンソーマン』には、私には合わなさそうな感じがしたから、それをおしてまで、10巻以上もある大作を読もうとは思わなかった。私には、他に読みたい本が山ほどある。

しかし、それにしても、私はどうして『チェンソーマン』に、あまり良い印象を持たなかったのだろう?

その理由としては、藤本タツキの絵柄が、あまり好みではないというのが大きかっただろう。どうも、その「(描)線」には「荒んだような硬さ」とでも言うのだろうか、「うるおいの欠けている」という印象があった。さらに『チェンソーマン』第1巻の表紙に描かれた、チェンソーマンであろう、チェンソー頭の異形には、どうみても「スプラッタ・ホラー」的なものが感じられた。

だから、私には「合わない(趣味ではない)」と感じたのではないだろうか。

しかしながら、そんな「第一印象」だけで、注目の人気作家に手もつけないというのも何なので、1、2冊で終わる作品なら試しに読んでもいいとそう思って、『ルックバック』と『17−21』『22−26』の3冊を刊行時に購入した。

だが、もともと読みたいと飛びついて買ったわけでもなかったから、結果として、ほぼ2年間寝かせてしまい、たまたま、つい先日やっとのことで読むことが出来たのである。

そして、『ルックバック』と短編集2冊の、都合3冊を読みおえた後に、藤本には他にももう1冊、1巻本の長編があると知り、それならついでに片づけてしまおうとそう思って、今回、本書『さよなら絵梨』を読んだのであった。

ところが、一一本作『さよなら絵梨』は、本を開いた瞬間から、なにか強く「合わない」ものを感じた。もう『ルックバック』と「短編集」で馴れたはずなのに…。

「スマホ撮影した動画の、横長映像の体裁で描かれている実験的な作品」ということもあるのだろう。けれども、なにより登場人物の「顔」が、全員好きになれなかった。美人として描かれている「絵梨」ですら、そうだったのだ。なんだかみんな「神経質」そうな顔に見える。リアリズムを意識して描いたからだろうか?

しかし、リアリズムを意識して人物を描くと「こうなる」というのであれば、それは作者にとっての「リアル」が、このように親しみの持てないものだということを意味している、ということにもなるのではないか?

結局は、最後までイヤイヤ読み通したという感じだったから、ぜんぜん楽しめなかったし、当然、面白いとも思わなかった。

したがって、特に書きたい感想もなく、本作『さよなら絵梨』については、レビューを書かないでおこうと、いったんはそう考えていたのである。

だが、私がここ「note」でフォローさせていただいている「オロカメン」さんが、2年前の刊行当時に、本書のレビューを書いておられたのを思い出した。

当時の私は未読だったので、そのレビューを途中まで読んで、ネタに触れる後半は読まなかったというのを、ぼんやりと思い出し、あらためてそのレビューを読んでみることにしたのだ。

このオロカメンさんのレビューは、『さよなら絵梨』という作品を、きっちりと分析的に論じており、これを読んだ後では、同作について、私が付け加えるべきことは何もないと思った。

そしてそんな感想を、上のレビューのコメント欄に書き込んだのだが、そのコメント欄でのオロカメンさんとのやりとりの中で、私は、本作『さよなら絵梨』が、なぜ楽しめなかったのか、なぜ最初から、ある種の忌避感的なものを感じて拒絶してしまったのかが、わかったような気がしたのである。そして、そのことの意味なら、書けるかもしれないと感じたのである。

したがって、『さよなら絵梨』という作品の分析自体は、オロカメンさんによる上のレビューを、ぜひとも読んでほしい。

そのうえで、私がここで書きたいのは、私が『ルックバック』と『17−21』『22−26』の3冊を読んでいる中で、それなりに楽しみ、作者には好感を持ちながらも、どこか「引っ掛かった」点の意味するところについて書きたい。それが、かなりハッキリしてきたように思うのだ。

言い換えれば、それまでは見えていなかった、作者・藤本タツキという人が、少しは「見えてきた」ように思えた、ということだ。だから、それをここで書こうと思うのである。

○ ○ ○

『ルックバック』と『17−21』『22−26』の3冊を読んで、いずれも「悪くはない」と思った。だが「好き」かと言われれば、そうとも言い切れないものがあった。

例えば、短編集のレビューの中で、私は、作者を、作中人物の「京本」と重ねて、次のように書いている。

『藤本タツキは、「上手い絵を見たら、上手いと思い」「感動的な作品を見たら、素直に感動する(してしまう)」(※「京本」のようなところを持つ)人なのだ。

対象作品を、「作家の目で見たり」「その意味するところを考えたり」はしない(※ だから、妬んだりもしない)。「評価する」のではなく、ただ「鑑賞する」のである。いや、してしまう、のだ。そして藤本は、その「感じたことを、そのまま口にしてしまう」のである。

これは、「素直」であり「ナイーブ」という意味では「美点」なのだが、社会的には、少々問題がある。

どういうことかと言うと、(※ みずからの社会的な)「立場」に対する配慮が無いに等しいのだ。それは単に「原作者」「人気作家」ならば、(※ アニメ版『ルックバック』に対して)もっと「それらしい」という意味での「重々しいコメント」をして、(※ 原作者という)今の立場の裏付けを示すべきであるといった「社会的な配慮」だけではなく、自分自身の内面においても、「私は作家だから」「私は原作者だから」ということを、ほとんど意識しない、そんな「天然」的な素直さが、「美点」でもあれば「弱点」にもなりかねない、という点にある。

藤本の場合、その「素直さ」「ナイーブさ」は、たぶん「天然」であるからこそ、「悪気なく、社会的には問題のある発言や表現を、意図せずに、してしまう恐れもある」のだ。』

つまり、実際問題としては、藤本には『社会的には、少々問題がある。』ようだが、それは彼の『天然』性に由来するものであって、決して「悪気はない」のだろうと、私はそのように藤本を理解したのだ。

だが、その一方で私は、次のようにも書いていた。

『だが、いろいろな「フィクション」作品、例えば「漫画」「アニメ」「映画」「小説」などを長らく鑑賞してきた者が読めば、「京本」の「引きこもりとしてのリアリティ」の無さは、作品の「弱点」と見ざるを得ないのだ。

やはり、わざわざ社会的な問題でもある「引きこもり」を描くのであれば、それはそれなりに「説得力」や「リアリティ」を持たせるべきで、それを軽々に扱うべきではない、ということにもなるのだが、そうした配慮に欠けるから、「人格描写が不十分だ」ということにもなるのである。

だが、藤本の場合は、たぶん、そんな「意味」など考えて、創作を行っているわけではない。

彼は、彼が感じたこと、彼が描きたいことを描いているだけで、そこに「意味」だの「意義」だの「テーマ」だのといったものは、ほとんど無い。

ただ、自分が「面白い」と感じるものを描こうとした結果「こうなった」というだけなのである。「こういうことを語りたい」とか「これはこういう意味だ」とかいった「中身」というものが無い。

一一その意味で、藤本タツキには、そして、その作品には、「奥行き」が無く、「見えているものがすべて」であり、要は「表面」だけなのだ。

だが、繰り返し言うように、これは「批判している」のではなく、「特性を指摘している」だけであるし、ある意味では、褒めてさえいる。

なぜなら、藤本タツキの「表面性」とは、文芸評論家・蓮實重彦の言う「表層」と、ほとんど同じものであり、擬制としての「奥行き」だの「意味・意義」だの「本質」だのといった「フィクション」には捕らわれない、という「美質」だとも言えるからである。』

ここでも私は、藤本に感じられる、何か「当たり前ではない部分」としての「裏の意図のなさ」について、それを擁護している。

たぶん、悪気はないのだ。藤本は「天然」であり、『「奥行き」が無く、「見えているものがすべて」であり、要は「表面」だけ』、見えている部分がすべてなのだと、おおむねこのように書いて、藤本を擁護しているのだが一一、本作『さよなら絵梨』を読んで、そうした評価が、私の「希望的観測」に基づいた、私自身に対して「甘い」評価だったと感じるに至ったのである。

オロカメンさんのレビューのコメント欄にも書いたことだが、私は本作『さよなら絵梨』を読み、オロカメンさんによるレビューを読んで、藤本タツキには、やはり「表面」だけではなく、それによって隠された「奥」がある、とそう確信するに至った。

具体的な証拠などあるわけもないが、端的に言ってしまえば、この人は、『さよなら絵梨』に描かれているのと似たような、一種の「虐待サバイバー」なのではないかと感じたのである。その傷を抱えた人なのではないだろうか。

そして、オロカメンさんがレビューの中で指摘しているように、この人は「フィクション」に救われて、生きてきた人なのではないか。

つまり、本作『さよなら絵梨』に描かれているのは、「つらい実人生を、映画の中に封じ込めて虚構化し、それで笑い飛ばそう」というような、痛々しい態度である。

これは、一般に「現実逃避」と呼ばれ、否定的に語られることが多いし、本作『さよなら絵梨』の主人公は、そうした態度を学友たちから責められている。

そして、この部分は、作者の経験を反映したものなのではないかと疑わせるほどに、異様に生々しい。

だが、そうでもしなければ生きられなかった人というのも、この世には現に大勢いるのだから、そうした事情を見ずに、頭から「現実逃避」を否定することは間違いだと思うし、この点も、オロカメンさんがレビューに書かれていたとおりなのだと思う。

そして、そうした目で見れば、この人の作品は、基本的にすべて、そういう作品なのではないだろうか。

例えば『ルックバック』のアニメ版についてのレビューの中で、私は「京本」について、次のように書いている。

『(※「藤野」と「京本」の)二人はそれぞれに「リアルとフィクション」を象徴しており、両者はそれを「つなぐ」関係の存在なのだ。

つまり「藤野」は、「リアル」に「少し鼻持ちならないところのある人間」だけれども、「京本」は「理想化された、可愛いキャラクター」なのだ。そして「京本」は、「藤野」が求め続けた、理想の存在だとも言えるだろう。

要は、自分を「全肯定してくれる存在」であり、「藤野」が持つような「自分が一番でないと気が済まない」という「人間らしさ」を持たない人間である。

だが、そんな「京本」も、「藤野」と一緒にいることで、やがて「リアルな人間としての欲望」を持つようになってしまう。つまり、「藤野が一番であり、藤野の背中を追い続けるだけの、子供のように可愛い存在」ではなく、「自分」を持つがゆえに『もっと絵が上手くなりたい』から「藤野」と別れてでも美大へ行きたいと、そう「私」を主張する、「人間的な欲望」を持った、「リアルな存在」へと変貌してしまうのだ。

だから本作は、「京本」が殺されることによって、初めて「悲劇」になるのではなく、「藤野」が「京本」という「フィクション」の存在を、「リアルな世界に引っ張り出した結果」として、それは必然的に起こったことなのだ。

もともと「京本」は、そのままでは、「リアル」では生きられない存在だからこそ、「リアル」の世界では死ななければならず、「フィクションの世界」に還らなければならない存在だったのである。』

つまり、藤本自身を投影した主人公「藤野」にとっては、「京本」とは「逃避先としてのフィクション」であったということである。

そして、そのでんで言うなら、「短編集」2冊に収められた作品の多くも、そのようなものだったと言えるだろう。

この短編集2冊についてのレビューで、私は、藤本のデビュー作短編「庭には二羽ニワトリがいた。」について、次のように書いた。

『同作「庭には二羽ニワトリがいた。」が描いているのは、「(見た目にも)可愛い女の子を守りたい」という、「ただそれだけ」のことなのだ。この作品には「深い意味」など無いのである。それを、つい「深読みしてしまう読者」が、いたとしてもだ。

で、そうした目で(理解で)、この2冊の『短編集』を読んでみれば、どの作品も多かれ少なから「自分が、可愛いと思った(好きだと思った、大切な存在だと思った)対象」への「愛着」を描いているだけで、それ以上の「深い意味」などは無い。その意味で、そこに描かれたものは、極めて動物的に「表面」的であり、人間的な「観念性」が、無いのである。』

つまり、私はここでも藤本を、「裏」や「奥」のない「表面」だけの、見たままの人だと、そう評価したのだが、それはやはり、私自身の「願望」に由来する「現実逃避」だったように思える。

例えば、短編集『22−26』の方に収められた「予言のナユタ」にも典型的だが、そこに描かれた「絶対的に庇護される(する)べき、可愛い存在」というのは、要は「自分自身」のことだったのではないだろうか。

自分が、そのような存在でありたい。自分をそのようにして、全肯定して、守ってくれる存在がいて欲しかった、ということなのではないか。

『ルックバック』の「京本」は、主人公の「藤野」の後を追ってくる「可愛い子供」のような存在であり、その意味で「自分を全肯定してくれる存在」だったのに対し、短編集で描かれる「庇護すべき可愛い存在」というのは、その裏返しとしての「自分自身」だったのではないか、ということだ。

誰かに守ってほしいと願い続け、しかしそれが叶わないことだったからこそ、彼は「映画」に逃避して、自分が救われる物語を夢想し、そしてそれを描き続けた。

それは時に、主人公を「全肯定してくれる存在」の登場する物語であったり、逆に、主人公が「大切な誰かを全肯定する」物語であったりするわけだが、結局はどちらも、自分が望み続けたものを、角度を変えて描き続けてきた、ということなのではないだろうか。

言い換えるなら、藤本にとっては、映画は「逃避先」であったのに対して、漫画の創作は、もっと積極的な「自己救済」の作業だったのではないだろうか。

彼が想像した作中の人物は、彼に向かって、時に「あなたはかけがえのない人です。だから、自信を持って生きて」と言い、時に「私はいつでも、あなたの味方だよ」と言って励ましてくれ、彼を支えてくれるのだ。

だが、無論、そうした作中人物たちが所詮は、彼自身の作り出した「フィクション」でしかないことも、彼自身よく承知している。

だから彼は、そうした作中人物たちを、いつまでも自分自身のために使役し続けるのではなく、最後は、彼らの住む「フィクションの世界」へと帰し、そこへ封印してやるのではないだろうか。

それが、彼らに対する、作者である藤本の愛であり、感謝の表明なのではないか。最後は、

「いつも励ましてくれてありがとう。でも、大丈夫。僕はもう、一人ででも生きていけるから、そこから見守っててね」

と。

それが、『ルックバック』の「京本」や、本作『さよなら絵梨』の「絵梨」に対する、作者である藤本タツキの思いなのではないだろうか。

もちろん、フィクションからの「自立」というのは、一朝一夕にできるものではないのだけれども、藤本がその方向を向いているのだと、私は信じたい。

フィクションに「現実逃避」先を求めるのでも、そこへ堪え難い現実を封印するというのでもない、フィクションとの、もっとフラットな関係を結べるようになることを期待したい。

フィクションから「自立」するということは、フィクションと縁を切るということではなく、対等な関係を結べるようになるということなのだと、私はそう考えたい。

だから、『ルックバック』で、「京本」が「藤野」と出会った日の最後に、「またね」と言った言葉は、今も失効してはいないのだと、そう考えたいのである。

そしてまた、「絵梨」との「さよなら」も、それっきりの「永遠の別れ」ではなく、「さよなら、またね」ということだと、私は理解したい。

私は、自分に甘すぎる人間なのだろう。だが、そんな希望なら、持っていて悪いものではないと考えてもいるのだ。

(2024年7月31日)

○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○