ミロス・フォアマン監督 『カッコーの巣の上で』 : 〈快適な管理社会〉への 反抗は可能か?

映画評:ミロス・フォアマン監督『カッコーの巣の上で』(1975年・アメリカ映画)

あまりにも有名な映画だが、これも見逃していたので、今回DVDで鑑賞した。

「精神病院」を舞台にした作品で、なるほど今では、テレビでの放映を無難に「さけられている」作品なのではないかと気づかされた。

「あらすじ」は、次のとおり。

「結末まで、すべて紹介されている」ので、未鑑賞の方はご注意いただきたい。

『刑務所(※ での強制労働)から逃れるため詐病によって精神病院に入院してきた主人公のマクマーフィー(※ ジャック・ニコルソン)。向精神薬を飲んだふりをしてごまかし、婦長の定めた病棟のルールに片っ端から反抗していく。グループセラピーなどやめてテレビでワールドシリーズを観たいと主張し、他の患者たちに多数決を取ったりする。最初は患者たちは決められた生活を望むが、マクマーフィーとともに生活をするうちに彼に賛同するようになる。またほかの患者と無断で外出し船に乗せて、マクマーフィーの女友達とともに海へ釣りへ行く。こうした反抗的な行動が管理主義的な婦長の逆鱗に触れ、彼女はマクマーフィーが病院から出ることができないようにしてしまう。

ある日患者が騒動を起こした際、止めようとしたマクマーフィーも一緒に、懲罰である電気けいれん療法を受けさせられてしまう。マクマーフィーは、しゃべることのできないネイティブアメリカンであるチーフとともに順番を待っていたが、実際は彼がしゃべれないフリをしていることに気づき、一緒に病院から脱出しようと約束する。しかしチーフは、自分は小さな人間だとその誘いを断る。

クリスマスの夜、マクマーフィーは病棟に女友達を連れ込み、酒を持ち込んでどんちゃん騒ぎをやる。一騒ぎ終わった後の別れ際になって、ビリーが女友達の一人を好いていることに気づく。ビリーはマクマーフィーに可愛がられていた。マクマーフィーは女友達に、ビリーとセックスをするよう頼み込み、二人は個室に入っていく。二人の行為が終わるのを待っている間、酒も廻り、ついに寝過ごしてしまう。

翌朝、乱痴気騒ぎが発覚し、そのことを婦長からビリーは激しく糾弾され、母親に報告すると告げられる。そのショックでビリーは自殺してしまう。マクマーフィーは激昂し、彼女を絞殺しようとする。婦長を絞殺しようとしたマクマーフィーは他の入院患者と隔離される。チーフはついに逃げ出すことを覚悟し、マクマーフィーを待っていたが、戻ってきたマクマーフィーは病院が行った治療(ロボトミー)によって、もはや言葉もしゃべれず、正常な思考もできない廃人のような姿になっていた。チーフは(※ 「こんな姿にされたおまえを、このまま残していくわけにはいかない。一緒に逃げよう」と、寝ているマクマーフィーの顔に枕を押しつけて)マクマーフィーを自らの手で窒息死させた後、窓を破り精神病院を脱走する。』

(WIKIpedia「カッコーの巣の上で」より)

この映画を、いま何の予備知識もなしに観ると、「管理社会における、人間の尊厳と解放」を訴えた作品であるというのはよくわかっても、それだけではスッキリしないものが残るはずだ。

なにしろ、「精神病院」というのは、何らかの精神の病いによって、社会に不適応を起こした人たちに治療を施し、社会復帰させるための施設であって、基本的には「社会正義」や「善意」から、「社会不適応者」たちを「援助する」ための社会機関だからである。

もちろん「なんで社会に適応しなければならないのか?」という根本的な問題はあるのだけれど、実際問題として、人間は社会的動物であり、そのためおのずと「一定の社会秩序」というものが必要になる。

極端な話、人を殺そうが強姦しようが「俺の勝手」というわけにはいかない。

もしも、本気で、そうした「反社会」性を貫こうというのであれば、「社会」を転覆して絶対権力を有する「独裁者」にでもなるしかないのだが、その道は険しく、普通は「犯罪者」か「精神異常者(社会不適応者)」として、「社会から隔離」されたり、最悪の場合は「抹殺」されることになるだろう。

これは、ほとんど「必然」的なことであり、両者(社会と反社会)が並び立つことは「ない」と断言しても良いのではないだろうか。

そしてこうした「リアリズム」の観点からすれば、この映画の主人公と呼んでいい「マクマーフィー」は、積極的に「反社会的」な、犯罪者としか呼びようのない人物だ。

彼には、「暴行」事件による5回の逮捕歴があり、最後は「未成年に対する淫行」によって刑務所に放り込まれた。それは、彼自身も事実と認めており、決して「冤罪」などではない。

最後の「未成年に対する淫行」については、彼は「女が年齢詐称した(未成年とは思わなかった。騙されたのだ)」と主張した後で、「どっちにしろ、男としては、女が股を開いて誘っているのに、それで、いかないというわけにはいかないだろう」と、精神病院院長の聞き取りに対して、悪びれる様子もなく笑いながら、そう問い返すありまさなのである。

無論、そんな彼にすれば、五度の暴行事件だって「男がバカにされたら、そいつをぶん殴るのは当然だろう」くらいの認識なのは容易に想像できるし、そもそも彼の喧嘩は5回ではなく、逮捕されたのが5回であり、その何倍も喧嘩沙汰を起こしているというのは明白なことなのだ。そのうち殺人だって犯しかねない人物だと、そう考えても、あながち間違いではないのである。

たしかに、彼の言うことにも一理はある。

「若くて魅力的な女に誘われたら、そこでビビるわけにもいかない」とか、「バカにされて黙っているわけにはいかないし、口喧嘩なんて眠いことを言ってないで、一発殴ってやったほうが話が早い」というのも、とてもよくわかる話だし、実際問題としては、そのとおりなのだろう。

だが、社会というのは、そういう「動物的な当たり前」だけでは運営できない。なぜなら、それでは欲望と欲望がぶつかり合うしかなく、要は「弱肉強食」の世界に逆戻りせざるを得ないからだ。

だから、「気持ちはわかる」が、しかし「一定の線」で、その欲望を抑えてもらわなくてはならない。そうしてこそ、各種の「弱者」も含めて「すべての人間の、共生できる社会」が実現できるのである。一一というよりは、その「最低限」の状態が保ち得るのである。

「きれいな女が歩いていたら、押し倒してでもやりたくなるのが男だろ」とか「生意気な奴がいれば、ぶん殴って黙らせればいい」という意見と、マクマーフィーの意見とは、ほとんど何の逕庭もなく近いものだからこそ、彼には何らかの「社会的矯正」が必要だと判断され、社会からの一時的な「隔離」がなされたのである。

したがって、彼を「社会の鋳型」にはめるべく、「刑務所」や「精神病院」において、「矯正」措置がなされるというのは、言わば「当然」のことでしかない。

それに反対するという人は、彼のような人が、近所に何人も住んでいて、安心して生活できるかどうかを考えてみればいいのである。

だが、無論、ここで問題になるのは「社会秩序のための、一定のライン(基準)」であり、その「線引き」の問題であろう。

言うまでもないことだが、「自由」と「安定」、「冒険」と「安心」は、多くの場合に相反するものであり、結局のところ、多くの人が求めるのは「どちらか一方」ではなく、「適度に自由があり、それでいて安定した社会」とか「冒険のワクワク感を保ちながらも、安心できる場所が確保された社会」というようなことになるだろう。

つまり、相反する二つの要素を、二つながらに適度に含み持った状態といったものを求めるのだが、実際問題として、これは「線引き」ではなく、「線引きの放棄」に等しく、その時その時の「自分個人の主観的満足」を求めているに過ぎない。

なぜなら、そんな中途半端は基準では、社会的な共通了解は成立しないからだ。

また、固定的に考えても、「自由や冒険」が好きな人と、「安定や安心」が好きな人とでは、どちらもが「満足」できる「共通の基準」など引けるわけがない。

ましてや、人は、その時々に基準が変わるもので、ある時には自由を求めるが、別の時には安定を求める、といったことなど、当たり前にあるのだから、「社会的規範」というのは、否応なく、そんな要件を満たす「八方美人」になどは、なりようもないのである。

つまり、よく言われるとおり、「完全な自由」などというものはないし、また逆に言えば「完全な安定」などというものもあり得ない。「完全に安定した社会」もまた、「ディストピア」にしかなり得ないのだ。

したがって、社会という現実的な構成体においては、例えば「自由と安定」という相矛盾したベクトルの間に、明確な「線引き」などできるわけがない。

できるわけがないのだけれど、「できない」では済まされないから、「ひとまず」線引きをせざるを得ないのだし、その線引きが厳しすぎるということになれば、緩める方へと線引きしなおすしかないし、逆に今の線引きではゆるすぎ(て、いろいろ問題があ)るという場合には、引き締める方へと線引きしなおすしかない。

社会とは、このような「線引きの試行錯誤」の上にしか成り立たないものだと、そう考えていいのではないだろうか。

言い換えれば、社会には「より自由を」と求める立場と、「より安定を」と求める、二つの勢力が、常時、相争いながら、バランスをとっている、のだと言えるだろう。

そして、前者を代表するのが、いわゆる「自由主義者」であり、その極北に位置するのが、本編の主人公であるマクマーフィーのような「アウトロー」であろう。

一方、後者を代表するのが、「国家機関」である「警察」などの司法組織や、「精神病院」を含む「医療機関」などもそうだ。

「精神病院」が「治療行為」によって、「社会不適応者」を「矯正する」機関であり、その意味で「社会秩序」の側にあるものだというのは、わかりやすい話だと思う。

だが、そこに、すべての「医療機関」を含めることには、疑問をおぼえる人もあるだろう。

しかし、例えば「伝染病を患ったまま、治療もせずに、街なかを歩きまわる自由」といったものを考えた場合に、「治療」行為というのは、単に患者当人のためだけのものではない、というのは、「コロナ禍」を経た私たちには、わかりやすいことなのではないだろうか。

○ ○ ○

したがって、いまの私たちが、『カッコーの巣の上で』に感じる違和感とは、「自由を求めるアウトロー」であるマクマフィーが、「善玉」であり、また、彼ら「社会不適応者」を「矯正」しようとする側、特にそれを象徴する存在として描かれるラチェッド看護婦長が、「完全管理主義」の冷酷な「悪玉」のように(わかりやすく)描かれていることに対するものなのではないだろうか。

「たしかに自由も大切だよ。だけど、それだけでは私たちの社会は成り立たない。ある程度は、お互いに我慢し、譲り合うからこそ、この社会は円滑に営まれるのだから、そうした共通了解からはみ出してしまう人間が、ある程度、強制的に矯正されるというのは、仕方のないことなのではないか。その意味で、私たちの社会には、警察も必要だし、精神病院も必要だろう。悪意の有無にかかわりなく、何をしてもいいというわけにはいかないからだ。」

と、おおむねこのように考えるから、私たちは本作『カッコーの巣の上で』におけるマクマーフィーへの肯定的な描き方が、いささか能天気なものに感じられるし、ラチェッド看護婦長をはじめとした「精神病院」側の描き方が、過酷にすぎるように感じられ、その結果「チーフは、マクマーフィーの精神を受け継いで復活し、精神病院(カッコーの巣)から飛びたっていった」という「自由への旅立ち」を象徴的に描いたラストに対し、素直に感動できないのではないだろうか。一一「かつての観客たち」のようには…。

しかし、この作品を考える上で、無視できないのは、時代背景である。

「あいづ」氏は「タイトルの意味とは?|映画『カッコーの巣の上で』ラストシーンをネタバレ解説!あらすじと考察もあり」と題する『カッコーの巣の上で』論の中で、本作の時代背景を、次のように紹介している。

『 ⑤なぜ『カッコーの巣の上で』は陰鬱なラストシーンを迎えるのか

その理由は、本作が作られた時代背景にあります。

まず、『カッコーの巣の上で』はアメリカン・ニューシネマという映画のジャンルに分類されます。

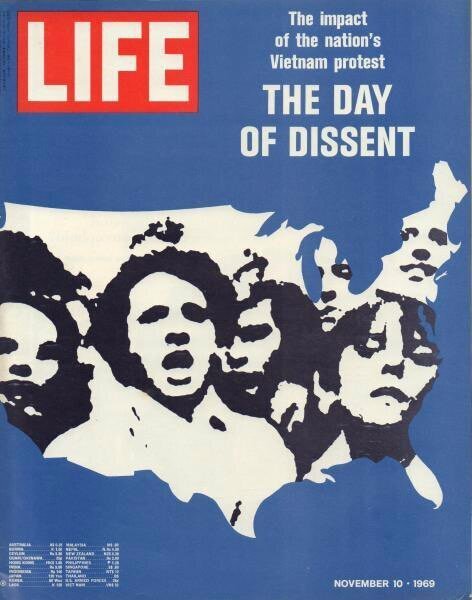

アメリカン・ニューシネマとは、1960年代後半から1970年代半ばにかけて、アメリカで起こった社会体制に反対する映画のムーブメントのこと。

その当時のアメリカはベトナム戦争の真っ只中。多くの若者が戦場に行くことを強いられ、不景気で街は貧しい人であふれ、政府への不安がだんだんと募っていました。

そんな背景を持つニューシネマと言われる作品には、反社会主義的な人物が政治体制に闘いを挑む傾向にあり、最後には体制側に圧殺され、悲劇的な結末で終わるものが多いです。』

つまり、本作が作られた時代は、「ヒッピー」や「ニューエイジ」といった「自由と解放を至上価値とする価値観」が強く求められ、訴えられた時代であり、そこに「不正義の戦争であるベトナム戦争」が重なって、「自由を求める声」はいや増していた時代だったわけである。

まして、アメリカ人に関して言えば、誰だって「不正義の戦争」に協力させられたり、強制的に従軍させられたりはしたくなかった。

こうした時代背景を見れば、『カッコーの巣の上で』の主人公が、単なる「自由主義者」ではなく、「破壊的な自由主義者としてのアウトロー」に設定されていたことも、納得ができよう。

おとなしく理性的に「強制」や「管理」に反対したところで、そんなものは「権力」に押しつぶされるのは見えた話だったからこそ、多くの若者たちは「管理社会をぶっ潰せ」という「過激主義」に共感せざるを得ず、「管理する側の論理」に配慮する余裕など、到底なかったのである。

ところで、本作の原作小説を書いたケン・キージーは、アカデミー賞受賞作で、今も名作の誉れ高い本作の出来に、満足してはいなかったらしい。

それは、原作の方は、チーフの「一人称」視点から語られており、言うなれば、マクマーフィーは、彼(チーフ)の目の前で展開するドラマの「中心的人物(の一人)」でしかなかった、ということが大きかったようだ。

白人たちに先祖伝来の土地を奪われ、ごく限られて居留地に押し込まれ、その上、固有の文化まで奪われて、アメリカ白人の社会に「適応」することを強いられた結果、彼らインディオ(ネイティブ・アメリカン)は、人間としての尊厳を徹底的に打ち砕かれて、いわば「去勢された敗者」にされた。

つまり、チーフは、そうした「誇りを失って、すべての希望を捨てたインディオ」を象徴する人物として描かれている。

彼は当初、聞こえない話せない「聾唖者」として描かれるが、マクマーフィーと心を通わせた後、それがすべて芝居だったことを、マクマーフィーにだけ打ち明ける。

チーフは、インディオとしての誇りを失った「敗者意識の負い目」から、誰にも逆らわず、意識的に心を閉ざして、周囲の「社会的敗者」たちの「傍観者」であることに徹していたのだが、そんな絶望した彼の前に現れたのが、「自由への希望」を感じさせてくれるマクマーフィーだったのである。

つまり、原作小説の眼目は、チーフの「心の変化(尊厳の復活劇)」を描くことにあり、アウトローであるマクマーフィーの「管理との戦いと、その敗北」の方は、あくまでもチーフの目の前で展開される「物語」でしかないということだ。

だから、そちらが目立って、肝心の「チーフの心の変化」が十分に描かれているとは言い難い映画版に、原作者は不満を持たずにはいられなかったということなのではないだろうか。

○ ○ ○

こうした各種事情を踏まえた場合、現在の私たちは、本作をどう評価すべきなのだろう。

私が考えるのは、「自由を求めて旅だったラストが素晴らしい」とかいったような、単純な「自由礼賛」では、もはや不十分だということだ。

では、この作品をどう考えれば良いのかというと、この作品に描かれた「自由を求める心の重要性」というのは、あくまでも「原則(のひとつ)」であって、それが「すべて」ではあり得ないのだから、この映画が描いたのは、「リアルな社会において求められるものの、リアルな姿」ではなく、「自由を求める心」の重要性を「象徴的に描いた作品」だと、そう評価すべきなのではないか、ということになる。

かつての「新左翼」運動のように、いかなる手段を使ってでも、社会の「管理統制化」の流れをくい止め、必要とあらばそれを、まるごと破壊しなければならない、といったような「単純な考え方」は、もはや通用しない。当然、広く支持されることもないから、それは自ずと「独善的なもの」に止まらざるを得ず、とうてい「正義」と認めらることはないだろう。

しかしまた、だからと言って、「自由を求める心」を失って良いということにはならない。

それを失ってしまえば、私たちを待っているのは「悪夢の管理社会(ディストピア)」でしかあり得ないからだ。私たちの中に、常に「自由を求める心」があるからこそ、私たちは「行き過ぎた管理(安定)」に抵抗することもでき、それでバランスを取ることもできるからである。

そんなわけで、私たちは常に、心の中に「アウトローとしてのマクマーフィー」を抱いていなければならない。他人の言いなりにならない、社会の言いなりにならない、「反骨心」を持っていなければならない。

その意味で、この映画『カッコーの巣の上で』は、私たちが決して忘れてはならない「自由を求める心」を「象徴的に描いた傑作」だと、そう評価することができるのである。

そして、この作品が、こんにちにおいても重要な意味を持つとしたら、それは「こんにちの社会的管理」が、「かつてのそれ(社会的管理)」とは違って、圧倒的洗練されてきており、もはや「不快感を与えない管理」どころか「快適な管理」になりつつあるという現実を、どう考えべきなのか、という点においてであろう。

言い換えれば、やはり「快適であろうと、管理は管理であり、私たちは自らの自由を、易々と手放すべきではない」という立場と、「快適であるならば、自由である必要などないだろう。そもそも、人が自由を求めるのは、それを快適だと感じるからなのだから」という立場の対立である。

無論、前者のように主張するのは「そうやって、飴につられて自由を手放してしまうと、いずれ手痛いしっぺ返しをくうことになるだろう。だからこそ、管理には警戒し、徹底して抵抗する必要があるのだ」という話なら、比較的わかりやすい。

「目先の快適さに騙されず、将来まで見越して、管理に対する警戒と抵抗を怠るな」という、この意見に対しては、たいがいの人は同意できるはずだからである。

だが、真の問題は、その「快適な管理」が、嘘でもなんでもなく、最後まで「快適」を保証するものだった場合にも、私たちは、「自由」というものに、「快適」以上の価値をおくべきなのか、という難問である。

例えば、映画『マトリックス』で描かれたように、「楽しい夢を見続ける対価として、生体発電機として生かされる」ような生き方は、はたして肯定されて良いのか。それとも、それは「人間としての尊厳」を捨てることだから、「快適」を捨ててでも、そんな「管理」には抵抗すべきである、といった考え方が正しいのか。

私なら、たぶん「本当に死ぬまでの快適・快楽が保証されるのであれば、生体発電機にでも何でもなってもいいよ。だって、これまでだって私は、不本意にも、社会の歯車として生きてきたわけだし」と言ってしまいそうで、とうてい『マトリックス』の主人公ネオや、本作『カッコーの巣の上で』のチーフのような、リスクの大きすぎる「冒険的な選択」はできそうにない。

無論これは、私だけではなく、便利だからと「各種キャッシュレスサービス」等を利用している人はみんな、「快適な管理」を受け入れているということだし、「監視カメラ(防犯カメラ)」の完備によって「犯罪の抑止検挙」が進んでいる現状を受け入れている人は、同時に、自分自身への「管理」の強化を受け入れている、と言えるだろう。

もはや私たちは、「行動の自由」としての「秘密」を持って生きることが、ほとんど不可能になってきているにも関わらず、それを大きな問題と感じないのは、その対価としての「便利さ=快適さ」を受け取っているからである。

だとすれば、はたして私たちは、私たち自身の「カッコーの巣」から飛び立つことなどできるのだろうか? そもそも、そんな気が、少しでもあるのだろうか?

そんな気などカケラも無いのに、本作『カッコーの巣の上で』のラストに感動したのだとしたら、その人は、そこで与えられた「快楽」もまた、「管理のためのエサ」にしかなっていないことに、まったく気づいていない、ということにしかならないのではないだろうか?

○

(※ ↑上は、YouTube動画へのリンクです。)

(2023年4月28日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・