- 運営しているクリエイター

#ビジネス

AIに出来ない「ナラティブ」こそ人が目指すべきものだと思う

プロフィールに広報と入れているのにそれっぽい記事が少ない…。

なので前回に続いてちょっとは広報担当者ぽいテーマで書きます。

今回は「ナラティブ」と「ストーリー」の話です。

※前回の「パーパスはその先の「北極星」が大事」的な話はここから読めます。

まさに世は大「ナラティブ」時代PRやマーケティングの世界で「ナラティブ」という言葉を聞くようになってだいぶ経ちました。

「ナラティブ」とは、物語や語り

大成する人は何が違うのか?

vol.1345

今年始まった新しいプロジェクトでご一緒しているビジネスパートナーが、よく「視座」という言葉を使います。

視座とは、「物事を眺め、それを把握するときの立場」のことです。

「視座が高い」状態とは、仕事でいうと「今の自分よりも上の立場で物事を見る」ことができている状態を意味します。

そのビジネスパートナーは某有名広告代理店出身で、現在はフリーのマーケターとして活躍。

数々の大

取材で面白い話を引きだす質問の仕方

ぼくが初めて取材をしたのは、大学生のとき。いろんな社長に取材するインターンを始めたんです。

そのとき先輩から「要約するといいよ」とアドバイスをもらいました。要約すると、話し手が「あ、わかってくれてるんだな」と安心できて、どんどん話してくれるようになるからとのことでした。

それ以来、いままで取材中は要約することを意識してきました。それのおかげかは分からないですが、たしかにみなさんいろんな話をして

「昭和の営業スタイル」と「令和のタイパ意識」は、意外と相性がいい。

隣の席でOB訪問が行われていた。

都内の居酒屋で、仕事論を熱く語るスーツの男性。向かいには、あどけなさが残る大学生らしき男の子。

今の大学生と言えば、いわゆる「Z世代」のど真ん中。

スーツの男性は、おそらく僕と同世代。30代後半の昭和生まれと言ったところだろうか。

ここでは仮に社会人をAさん、学生をBくんとして話を進める。

Aさんは営業職で、自らの成功体験を語っていた。

「取引先のキー

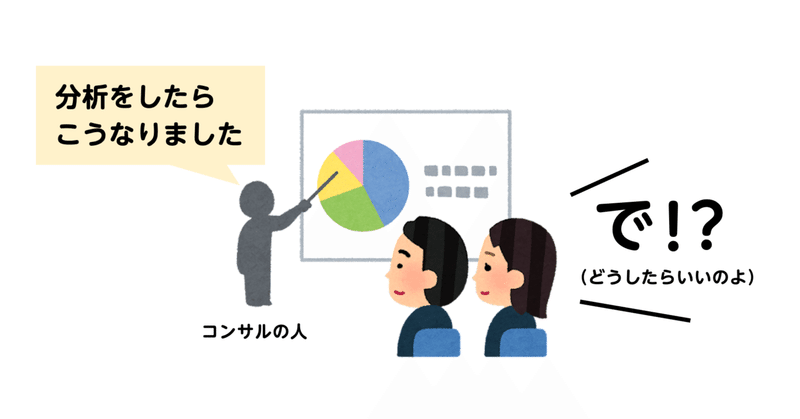

なぜ、コンビニで売っているものは答えられるのに、「売っていないもの」は答えにくいのか

人には、簡単に答えられる質問と、答えにくい質問があります。

就活や仕事で「答えにくい質問」に出会った時は、真正面からぶつかるだけでなく、自分なりに質問を再定義する力が必要です。

では、どうすれば答えにくい質問を、答えやすい質問に再定義できるのか。

今日は、就活や仕事で成果を出すための「課題の再定義」について書いてみたいと思います。

大きな質問を、答えやすい質問に変える先日、会社の後輩が実施

AIはなにを奪うのか? #AIに奪われない仕事

お疲れさまです。uni'que若宮です。

日経COMEMO から 「#AIに奪われない仕事」というお題が出ておりますので、今日はAIや機械と人間の「仕事」について考えてみたいと思います。

AIは創作の仕事もできる?Stable Diffusionを始めとする「お絵描きAI」がきっかけで、ふたたびAIについての注目が高まっています。

AIは決められた仕事はできてもクリエイティビティが必要な「創

経営者が浮足立つ瞬間

ここ数年、起業ブームと言えます。明らかに脱サラして起業する人の数が増えてきてますし、より起業しやすい環境になってきているのではないでしょうか。

今日は、起業して、会社を成長軌道に乗せていく過程で、浮足立つ瞬間というか、脇が甘くなる瞬間について、話していきたいと思います。

私は、カジュアルに、「西麻布でウェイウェイ」しはじめる、という言葉を使うことがありますが、要は、経営がうまくいきはじめて、経

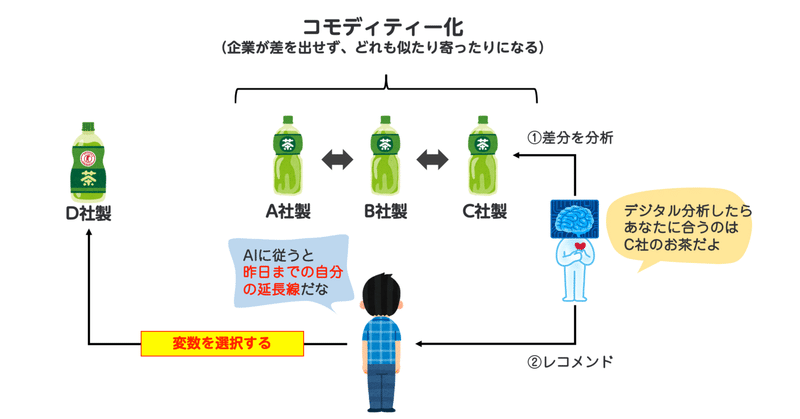

これからのビジネスパーソンに必要なスキルは、「変数力」だと思う。

今月の日経COMEMOのテーマは「#3年後に必要なスキル」とのこと。

デジタルの進化で、なくなる仕事も増加。

世界経済フォーラムは、2025年までに事務職や工場労働者など8500万人分の仕事がなくなり、データアナリストなど9700万人分の仕事が新たに生まれる、と予測しているらしい。

これまでビジネスパーソンに求められていたスキルが不要になり、私たちにはスキルの付け直しが求められている。

いわ

日本の失敗の構造—なぜ撤退できないのか

「見限りと見切りですわ」―大阪で50店舗の多彩な飲食店を展開している経営者に、「商いを続けていく秘訣は?」を訊ねた。「見極めることが肝要や。売上が落ちた。その数字を見て、シェフと話をする。シェフはまだやれる、挽回できると言う。私はお客さまの立場で、『その店に行きたいかどうか』で考え、見限る。拙速、薄情と思われるかもしれないが、その観点で見極め、見限り、見切る。それがいちばんお互いの傷が少ない。シェ

もっとみる分節を超えて感じる感性 〜ダイアログ・イン・ザ・ダークで改めて感じた「Object的視覚」偏重の弊害

お疲れさまです。uni'que若宮です。

今日は非視覚的な感性がこれからもっと求められてくるのではないか、という話を書きたいと思います。

視覚偏重のObject的認識現代人の生活・とくにビジネスの場では「視覚偏重」が強まっている気がします。

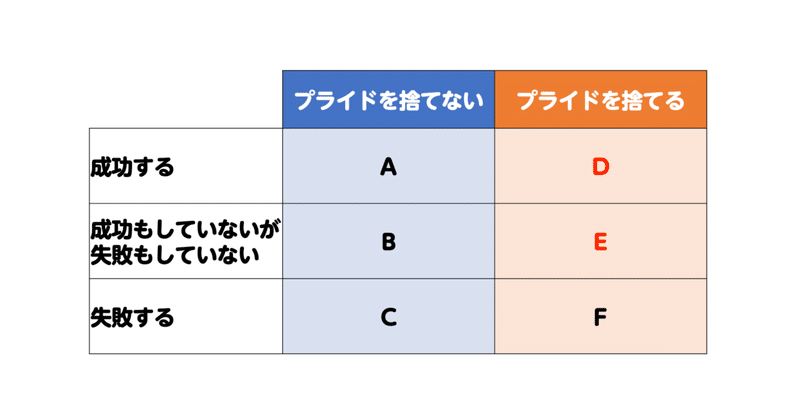

よく、講演などの時に下のスライドを出すのですが、

オフィスでは「音を出してはいけない」「においを出してはいけない」「食べ物を食べてはいけない」「動き回