- 運営しているクリエイター

#マネジメント

フジテレビの不祥事は、老害問題?、それともリーダーシップの欠如?

最近、フジテレビの不祥事が大きな注目を集めています。発端は某芸能人の女性トラブルでしたが、今や議論の焦点はフジテレビのガバナンス対応に移り、本来の問題の本質が見えづらくなっています。

フジテレビの社内説明会では、社員から「年寄りの経営は老害であり、総退陣せよ」という声が上がったとされています。

この意見はある程度理解できます。多くの組織で、年配の経営者が若い世代の感覚と乖離した意思決定を下すこ

部下が喜んで成果をあげる「悪魔のマネジメント」

最近、プロンプトエンジニアリングとPythonにどっぷりで、noteをサボっていたところ、ある企業様からお叱りを受けてしまいました。。。反省。。。

その企業さまから、こんな相談をいただきました。

「新しいプロジェクトに取り組み始めたけれど、思うように進まない。」

「メンバーの意見がまとまらない。」

「納期が迫っているのに成果が見えない。」

「こんな状況で、焦りや不安が募るばかりで、プロジェクト

「成果マネジメント」の終焉。次は「学習マネジメント」が始まる。_これ知らないリーダーは必ず失敗します。

最近、もてはやされているマネジメントスタイルは、

リーダーと社員が学習と実践を通して「質の高い情報」を共有し、協働で成果を上げることです。

それなにのワンマンな経営者が大きな成果を上げると、以下のような論調でメディアが注目します。

抜群の指導力

強烈かつ俊足な意思決定力

成果主義の厳しいマネジメント

この場合の成果とは業績を意味します。

いったい、どちらのマネジメントが成功するのでしょうか

「ツラい目標」を「ワクワク目標」にする方法_心理的安全術

人が活動するときは、必ず何がしかの目標を立てます。

経営企画部門は、理念、コアコンピュタンスに沿った中長期・年度目標。

営業は、販売目標、利益目標。

開発部門は、新製品の開発計画。

生産部門は、生産目標、品質目標、コスト目標。

間接部門は、間接費の低減目標。

などです。

しかし、私達が「目標」という言葉を聞くと、なんだか重苦しく感じます。

何故でしょうか。

それは日々数字に追われ

「社員が働きたくて仕方ない会社」を創る方法_心理的安全編

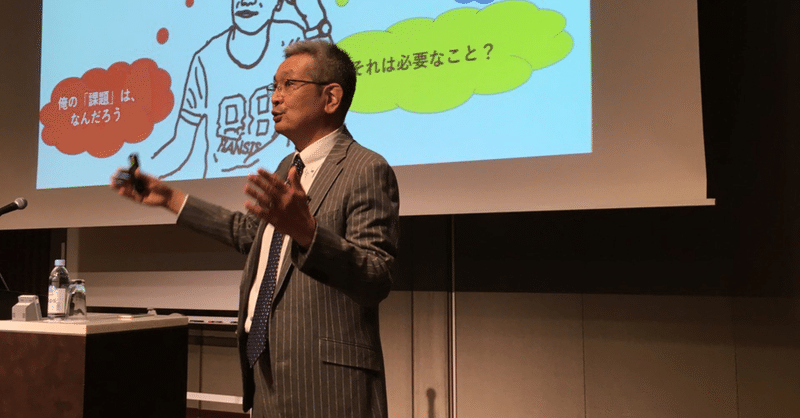

セミナーやコンサルで企業に伺うと、経営者からこんな相談を受けることがあります。

そんなときは、社員の皆さんにも話しを聞くようにしているのですが、大体こんな答えが返ってきます。

こんな上司と社員の隔たりは、悩ましいものです。

今日は、社員が働きたくて仕方なくなる会社にするためには、どうすれば良いかについてお話します。

1.インナーコミュニケーションに隠された本音

先ほどの企業のコミュニケーシ

①/⑥「デキる人、頭の良い人」の定義は、『人間偏差値が高い人』です。_学力偏差値の終焉の話。

仕事柄、たくさんの経営者やマネージャーにお会いしますが、皆さんの共通する悩みはこの3つです。

・コミュニケーションが活発な組織にしたい。

・社員が能動的に動き、成果を上げることに喜びを感じる組織にしたい。

・イノベーションを上げられる組織を創りたい。

私が入社した80年代は、こんな悩みをもった経営者やマネージャーはいませんでした。

彼らが望む社員とは、昔流の言い方で「猛烈社員」です。

例えば

実録 「何もしないリーダーシップ術」で成果を上げる方法

マネージャー(管理職)になる事は、サラリーマンとして1つの目標です。

しかし、一般社員のときは自分の仕事を全うし、成果が上げれば評価されていたのに、幹部になった途端、組織で成果を上げることを求められます。

こんな時、新任マネージャーは、どのように対処していけばいいのかについてお話しします。

1.新任マネージャーの悩みマネージャーになると、昨日まで実務をこなして評価されていた立場から、今度はリ

成果をあげるリーダーとは、メンバーと一緒に学べる「正しいフレームワーク」を創れる人。

組織で成果をあげるには、メンバーのモチベーションを上げ、維持しなければ出来ません。

しかし、これは簡単なことではなく、リーダーにとって一番ストレスを感じることではないでしょうか?

たとえ人と関わる事が得意でない人であっても、リーダーとなれば組織はメンバーを束ねて成果を上げることを要求してきます。

今日は、こういった状況になったとき、どのようにメンバーのモチベーションを上げて成果をあげるのかに

森保監督のマネジメント&コミュニケーションは、世界が求めるマネジメントになる

世界中のメディアから森保監督のマネジメントが注目されています。

日本の文化習慣からすれば、選手への気遣い、ファンへの気遣い、関係者への気遣いは当たり前でも、海外から見れば信じられないほどの礼儀正しさに映ったことだと思います。

世界からみれば羨望されるほどのジェントル マネジメントだったのではないでしょうか?

ひょっとしたら、これはニューカルチャーとして海外に模範を示せるチャンスかも知れません

「世界で戦える人」になるコミュニケーション術と勉強法

企業や学校では、英語教育に重きを置いています。

家庭では、インターナショナルスクールや海外留学を考える父兄が増えてきています。

たしかに英語は、外国人とコミュニケーションをとるために重要なツールですが、それだけでは共感を得たり、戦うことはできません。

コミュニケーションとは、「英語」ではなく、

コミュニケーションとは、「共感を得たり&戦って成果を勝ち取る」

ことが目的であって、英語はそのた

「忖度コミュニケーション」では成果はあがらない。成果をあげる「質の高いコミュニケーション術」の話。

いつも部内のメンバーと、和気あいあいのコミュニケーションが取れていると思っていたはずが、、、

実務に入った途端、

指示通りに動かなかったり、

伝えた意図が全く理解されていなかったり、

なんてことはよくあることです。

こういうとき、マネージャーの疎外感は計り知れないものがあります。

今日は、なぜこうなってしまうのか?

そうならないようにするためにどうすべきかについてお話します。

1.情報源が

「メンバーの欠点を見ない」マネジメント術、仕事術、コミュニケーション術の話

人間の本質は、自制しないと「性悪説」になり勝ちです。

※性悪説 人は本来弱い生き物で、誘惑に負けて悪に導かれ易いという意味

ビジネスが成功したとき、メンバーと喜びを分かち合ったのに、

人は、時と共に味わった感動が薄れていきます。

これとは反対に、メンバーが大きな失敗をしたり、指示に従わなかったことは、鮮明に記憶しているのではないでしょうか?

この人間の業をしっかり意識してマネジメントしないと

成果を上げる次世代のリーダーは、「情報整理力」「戦略戦術力」「人間関係の噛み合わせ力」を持ったひと。

皆さんが持つリーダー像は、きっと豊富な知識や経験を持ち、チーム員からリスペクトされて成果を上げる人ではないでしょうか。

しかし、技術の進歩、知識・知恵の多様化、人種の多様化が驚異的なスピードで進む今、リーダーが全てのことに知識・経験を持つことは難しくなってきました。

ではこれからの時代、成果をあげるリーダー像はどのような人でしょうか?

今日は、これから求められるリーダー像についてお話します。

即戦力の人材を入れても、成果は上がりません。成果を上げるには「人間関係の噛み合わせ術」を覚えましょう

私が以前知り合った、ある経営トップの口癖は、

まったく最悪な経営者でした。

その結果、経営はどうなったのか?

人は壊れ、人は去り、重要な情報は伝わらなくなり、

業績はドンドン落ちて、その経営者は首になりました。

今日は、成果をあげるための人材作りについてお話します。

1.即戦力の人材を入れても、成果は上がらない

ビジネスマンに、企業にとって人材とは何かと聞くと

「企業は人なり。人材こそが