- 運営しているクリエイター

記事一覧

フジテレビの不祥事は、老害問題?、それともリーダーシップの欠如?

最近、フジテレビの不祥事が大きな注目を集めています。発端は某芸能人の女性トラブルでしたが、今や議論の焦点はフジテレビのガバナンス対応に移り、本来の問題の本質が見えづらくなっています。

フジテレビの社内説明会では、社員から「年寄りの経営は老害であり、総退陣せよ」という声が上がったとされています。

この意見はある程度理解できます。多くの組織で、年配の経営者が若い世代の感覚と乖離した意思決定を下すこ

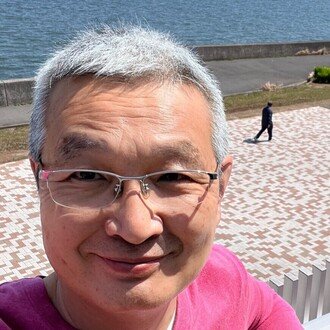

1行もコードが書かない67歳の爺さんが、AIプログラマーになれたワケ

前回の記事では、「1行もコードが書かない67歳の爺さんが、AIプログラマー」になる手段について書きました。

つまりCursorや色んなツールを使えばPythonやHTLMやJAVAやCSSを知らなくても、AIがコードを生成してくれる方法について書きました。

今日は、完全リタイヤした爺さんが、なぜこの手段を使ってお客様からオーダーをいただけるようにようになったのかについてお話したいと思います。

「メンバーがいつも黙って頷くだけ」の職場の特徴。

あるセミナーで、受講生の方からこんな質問を受けました。

「ミーティングで、メンバーに意見を求めても、ただ黙って頷くだけで意見をまったく言わないんです。」

「結果、私の意見の一方通行で、プロジェクトが停滞してしまうんです。どうしたらいいんでしょうか?」

現役時代、私にも同じ経験があります。50代のころ、これまで一度も扱ったことのない製品を担当する事業部の責任者に赴任したとき、ベテランの部員達は

企業が陥るマーケティングの罠_マーケティング

ビジネスにおいてマーケティングが重要な仕事です。

特に自社製品の評価や新製品の開発にはマーケットリサーチが重要です。なぜなら、新しい事業を進めるためには何らかのエビデンスがないと進められないからです。

1.企業が陥るマーケティングの罠一般的には、営業や顧客から上がった声がトリガーとなり、次のような要素を調査することになります。

なぜ、顧客は当社の製品を買わないのか?

この機能を加えたらメリ

「言語化されないニーズ」が分かれば必ず成功する話

読者の皆さんは、こんな経験はありませんか?

家電量販店を訪れたとき、何か欲しいものがあるんだけど何も買わなかったり、買ってはみたものの家に帰ったら「あれ? やっぱりこれじゃないよなぁ」とがっかりしたりという経験です。

これは、顧客自身が自分の欲求を言語化できていないことが原因です。

1.顧客の中で何が起こっているのか?企業が、新たな市場を見つけるためには、顧客自身が言語化できていないニーズや

部下が喜んで成果をあげる「悪魔のマネジメント」

最近、プロンプトエンジニアリングとPythonにどっぷりで、noteをサボっていたところ、ある企業様からお叱りを受けてしまいました。。。反省。。。

その企業さまから、こんな相談をいただきました。

「新しいプロジェクトに取り組み始めたけれど、思うように進まない。」

「メンバーの意見がまとまらない。」

「納期が迫っているのに成果が見えない。」

「こんな状況で、焦りや不安が募るばかりで、プロジェクト

情報の海で真実を見極める方法:ビジネスとAIの伝言ゲーム

情報は、ビジネスにおいて成果の源泉であり、会社は「もっと情報を集めろ!」と言います。

しかし、情報の中には本物もあればガセ情報もあり、ビジネスマンは成果に繋がる情報を見極めなければなりませんが、そう簡単に見分けられることではありません。

何故、正しい情報の選別が難しいのか?

それは情報源となる人もその情報が正しいと思い込み、聞き手もそれが本物の情報だと思い込み、まるで伝言ゲームのように情報が

「信頼されるコミュニケーション」の7の視点

先日揚げた記事、『人気記事を書く方法。「読者への7つの視点」を知れば書けるようになります』を改めて見直して気がついたことがありました。

それは、読者に記事を読んで貰うことは、ひとつのコミュニケーションだと言うことです。

皆さんが記事を書くとき、社会や周りの人達を理解し、それについて自分の考えや意見を読者に伝えるために、伝わり易い表現を考えます。

これも、ひとつのコミュニケーションと言えます。

努力をムダにしない「社内ルールの作り方」

企業は、社員が正しい行動を起こすようにコンプライアンス遵守を進めています。それは社員が守るべきルールです。

しかし、そういう素晴らしいルールがあるのに、不祥事を起こす企業は後を絶ちません。

普通に考えれば、素晴らしいガバナンス、コンプライアンスがあって、事細かに決められた素晴らしいルールがあれば、不祥事なんて起こるはずなのですが。。。

今日は、目標を達成するために社員自ら正しいルールをつくる

「成果マネジメント」の終焉。次は「学習マネジメント」が始まる。_これ知らないリーダーは必ず失敗します。

最近、もてはやされているマネジメントスタイルは、

リーダーと社員が学習と実践を通して「質の高い情報」を共有し、協働で成果を上げることです。

それなにのワンマンな経営者が大きな成果を上げると、以下のような論調でメディアが注目します。

抜群の指導力

強烈かつ俊足な意思決定力

成果主義の厳しいマネジメント

この場合の成果とは業績を意味します。

いったい、どちらのマネジメントが成功するのでしょうか

「直感」で判断する人が成功しない理由_脳科学でマネジメントを見ると面白いことが分かります。

直感で、人にレッテルを貼ったり、物事を判断してしまうことがよくあります。

「あの人の考え方では、とても仕事ができると思えない。」

「このマーケットは将来性がないので、やめておこう」

「今は、この案件に手を出すべきではないと思う」

最近ではリモートで一度も会ったこともないのに、親しく話す人、そうでない人もいます。

人は、いちどレッテルを貼ってしまうと、それを張り替えることはまずありません。

「ツラい目標」を「ワクワク目標」にする方法_心理的安全術

人が活動するときは、必ず何がしかの目標を立てます。

経営企画部門は、理念、コアコンピュタンスに沿った中長期・年度目標。

営業は、販売目標、利益目標。

開発部門は、新製品の開発計画。

生産部門は、生産目標、品質目標、コスト目標。

間接部門は、間接費の低減目標。

などです。

しかし、私達が「目標」という言葉を聞くと、なんだか重苦しく感じます。

何故でしょうか。

それは日々数字に追われ

「社員が働きたくて仕方ない会社」を創る方法_心理的安全編

セミナーやコンサルで企業に伺うと、経営者からこんな相談を受けることがあります。

そんなときは、社員の皆さんにも話しを聞くようにしているのですが、大体こんな答えが返ってきます。

こんな上司と社員の隔たりは、悩ましいものです。

今日は、社員が働きたくて仕方なくなる会社にするためには、どうすれば良いかについてお話します。

1.インナーコミュニケーションに隠された本音

先ほどの企業のコミュニケーシ

②/⑥「デキる人、頭の良い人」の定義は、『人間偏差値が高い人』です。_心理的安全を創れる人の話。

前回の記事で、これから求められる「デキる人、頭の良い人」は、好奇心とコミュニケーション力を持ち、以下の6つの要素を満たす人とお話しました。

今日は、好奇心とコミュニケーション力の醸成法についてお話します。

まずはロジラテ思考のファーストステップ Whatから分析してお話します。

1.What_インナーコミュニケーション(社内)の実態

これまで訪問した企業で、インナーコミュニケーションについて