あなたの知らないレクター博士とクラリス捜査官

このように銘打ったのだから、私は、Wikipediaには書かれていないことを書かねばならない。

努力してみる。

正直、このWikiはよくまとまっている。

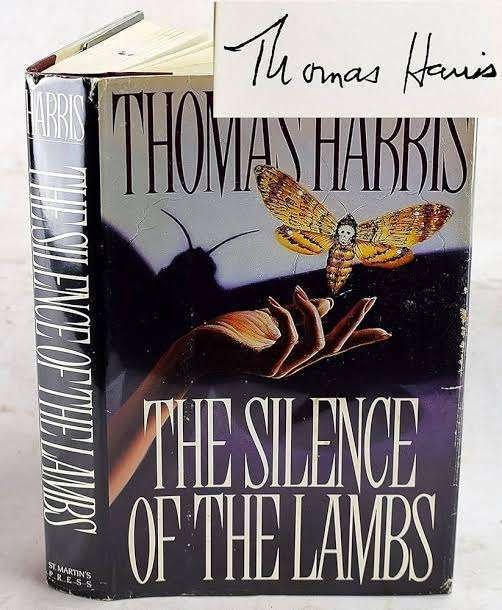

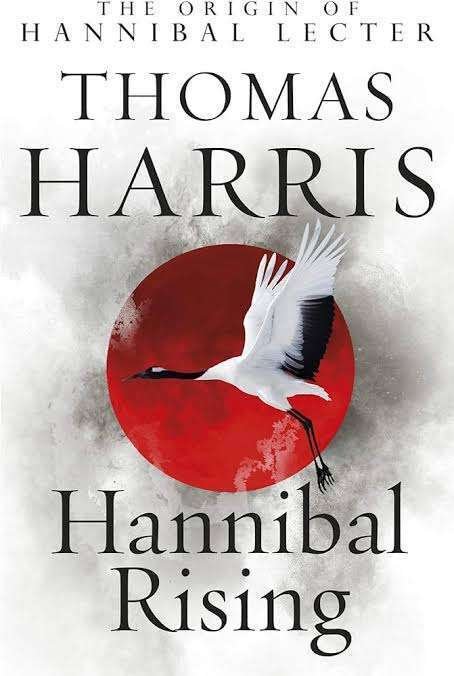

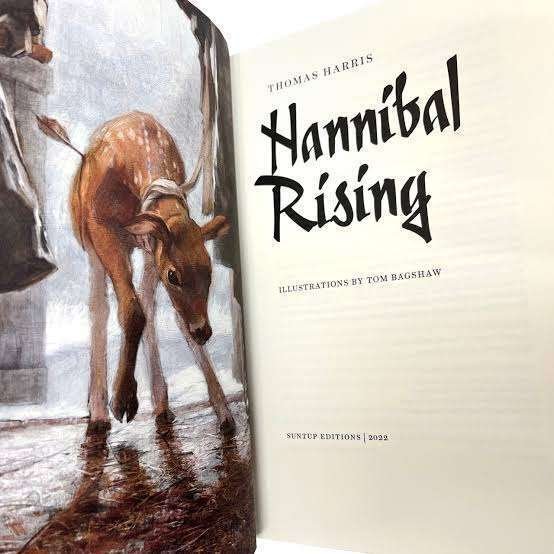

1981年『レッド・ドラゴン』、1988年『羊たちの沈黙』、1999年『ハンニバル』、2005年『ハンニバル・ライジング』。

これらの小説は全て映画化されている。『羊たちの沈黙』が映画化されたのは1991年。

あなたは、作家トマス・ハリスのことをどのくらい知っているだろうか。あまり知らないと答える人が多いはずだ。

ハリスはサイン会や著者登壇をしない。最も話題だった頃も、インタビューに応じなかったそうだ。

(作品の世界観にあうような)ミステリアスな人なんだな、と思うだろう。

これは2019年にNYTの取材を受けた時の写真。

作家になる前は、『ニューズ・トリビューン』という地方紙の記者をしたり、AP通信社の編集者をしたりしていた。

記者だった頃に出会ったアルフレド・トレビーニョという人物にインスピレーションを得て、彼の中でレクター博士が生まれた。

1963年の出来事。当時23才だったハリスは、ある殺人犯の取材をするために、メキシコの刑務所へと出向いていた。

彼が実際に多くの会話をかわした相手は、取材対象者ではなく1人の刑務所の医師だった。会話がはずみ、つい、長話になってしまったーーという流れで。

ドクター・サラザールだと自己紹介をしてきたその男は、気品に満ち、優雅さをただよわせていたという。

取材が終わり、刑務所を出る時になって。ハリスは警備員にたずねてみた。「サラザール先生はとても魅力的な人ですね。彼はここに勤めて長いのですか」警備員は叫んだ。「なんてこった!」

彼は医師ではなかった。警備員はこう続けた。「ヤツはここに長く “勤務する” ことになるだろうよ」

彼の名前は、サラザール何某などではなく、アルフレド・バッリ・トレビーニョ。その刑務所に収監されていた殺人犯だったのだ。

これは、『羊たちの沈黙〜25周年記念版〜』で、はじめて世に明かされた話だった。しれっと、序文に書いてあったのだ。

私の刑事は、犯罪心理について、独特の理解をもつ人物と話す必要があった。刑事がボルチモアの精神病院へ相談に行った時、私は、その後ろについて行った。独房で待っていたのはサラザール医師ではなかった。しかし、ドクター・サラザールのおかげで、私は、「彼の同僚で開業医仲間のドクター・レクター」を認識することができた。

やや比喩的で詩的な文章だが。アメリカでは、一般人の書く文章でもデフォで、このようなスタイルだよ。

作者はハンニバル・レクターのモデルの実名を明かさなかったのだが。世間が特定してしまった。

1959年のこと。当時28才のトレビーニョは、おそらく恋仲だった医学生の男性を殺害した。その遺体をバラバラにし箱につめ、遺棄した。

たまたま通りかかった羊飼いが、その箱を発見したという(真実かどうか定かではない)。

このことを知った人たちは、当然、そこに「羊つながり」を見出したが。作者は、その話を全く知らずに執筆していた。一連の話が本当ならだけど、奇妙な偶然だよね。

看守によると。トレビーニョは、他の囚人たちに非公式な治療を施していた。時に、簡易な手術まで行っていた。

ああ、だから、囚人を職員と勘違いするなどということが起こり得たのか。特例で、囚人服の上に白衣をまとっていただとか。そんな可能性があったのか。メキシコの昔の刑務所……そんなレベルなのかもな。

刑期を終え釈放された後は、田舎の小さな診療所で、ほぼ無償で働いたらしい。

患者は貧しい年寄りばかりだったそうだ。なるほど。罪をつぐなったからといってサイコ・ドクターにみてもらうなんてご免だ!とならないような、層がおとずれていたのか。

ちなみに。彼は、自分がハンニバル・レクターのオリジナルであることを知っていた。

ハリスはトレビーニョとの会話の中で、いつか君に会いに行くーーと言われていた。

レクターが脱獄した後の、「古い友人と夕食をとるつもりだ」という台詞は、作者のこの体験を元にしたものだったのだ。

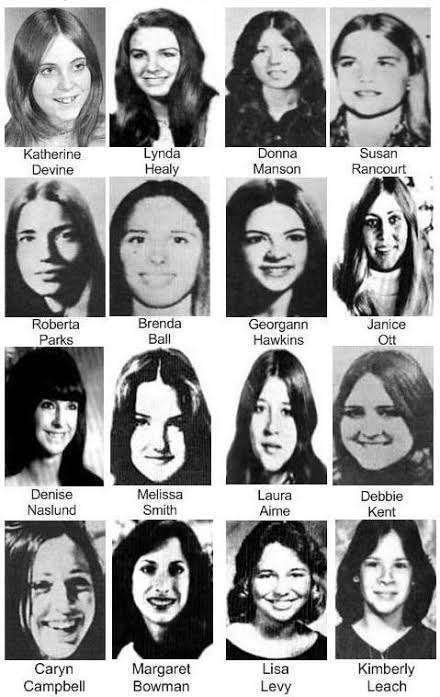

『羊たちの沈黙』のバッファロー・ビルも、実在した殺人犯からインスピレーションを得て生まれたキャラクターであると、推測される。

テッド・バンディーは、婚約者のステファニーにそでにされてから、大学を退学し麻薬に手を出すようになった。

バンディーは、想い人に似た女性(主に、センターわけのロングヘアの女性)を何十人も殺害した。身体が悪いふりをして手助けを求め、女性を車内に引きずりこむなどの手口は、この殺人犯からの引用である。

他に、エド・ゲインもモデルにしていると考えられる。

ゲインは地元の女性を殺害した。内臓をぬきとられ逆さまにぶら下げられていた遺体は、人間の皮の衣服のようだったという。乳首でつくられたベルト (?) だとか、頭蓋骨でつくられたスープ皿だとかも、この男の家で発見された。

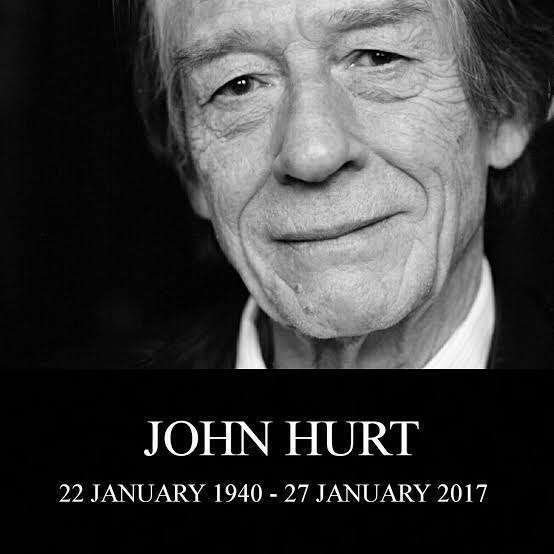

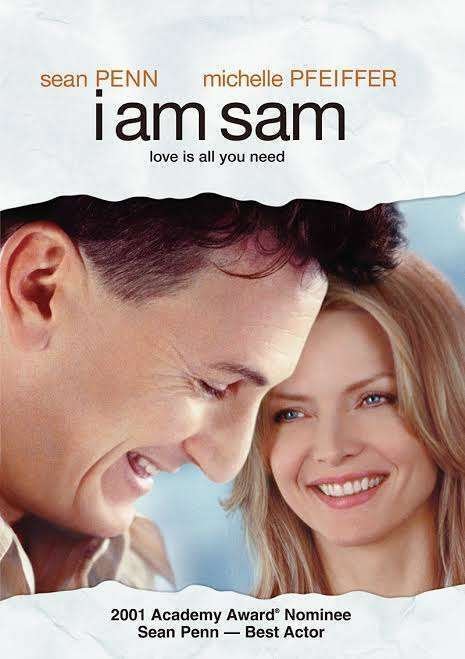

ジーン・ハックマンは原作の大ファンで、映画の監督をやりたいと熱望した。

彼の企画では、レクター役はジョン・ハート、クラリス役はミシェル・ファイファーだった。そして、クロフォード役は自身が演じるつもりだった。

ところが、プロジェクトから撤退。

アンソニー・ホプキンスは、25分未満の出演でオスカーを獲得することとなった。

少女時代に「そうね。私の仕事を理解してくれる人(男)がいいわね」と語る、ジョディ・フォスターを見てほしい。

話す内容もさることながら、この風格。すでに、気高き「ジョディ・フォスター」だ。普通、子どもの頃のインタビュー記録の残存など、黒歴史にしかならないだろうに。

フォスターの手にかかり、タフで繊細で知的で頑固なクラリス・スターリングが誕生した。

汚れっちまった悲しみに降りかかる小雪だ。

(念のため。中原中也の詩ね)

小説にはあるが、映画では採用されなかったのは……

・クラリスからクロフォードへの淡い恋心(羊たちの沈黙)

・クロフォードの苦悩(羊たちの沈黙)

・レクターとクラリスのロマンチックな関係(ハンニバル)

・メイスンの妹マーゴット(ハンニバル)

・レクターの妹ミーシャ(ハンニバル)

これらは一部にすぎないが。

マーゴットが登場しなかったことを残念がる原作ファンは多い。レクターが児童虐待の被害者に同情していることがわかるというのもあり、彼女は重要な役どころだったと。

個人的には。バージャー家の人々に関しては、この台詞が映画にもあることで、もう満足だ。

メイスンの顔を直視し、神の話には少し身をひくクラリス。彼女が神と距離をとりたがる理由は、容易に想像がつくが。この表現の仕方と雰囲気がいいのだ。

クロフォードの仕事が多忙を極めていたことと、家に帰っても休めなかったこと。これらが映画では表現されていない。愛する妻はガンを患っており、自宅でその闘病を支えていたのだ。

こういう上司に対してクラリスが抱いていた、複雑な感情。こちらに関しては、全く描写されていないわけでもない。

かかってきた電話に出なければならないのに、ある程度の時間をとり会話をかわす2人。その時の、クローズ・アップされた握手と絶妙な尺の長さ。

レクターがクラリスの指に触れる様子がお別れのキスのように撮られているのと、大差ない扱いだ。

今まで気づいていなかったという人は、確認してみて。↓

クロフォードとFBIは、クラリスを第二のグレアム捜査官に育てようとしていた。

レクターは囚人なのに。警察は、事件解決に彼の高い知能がどれほど役立つか、身に染みてわかっていたのだろう。

どんな人間なら、彼から情報やヒントを聞き出せるか。スターリングならいけるんじゃないか、と彼女に白羽の矢を立てたクロフォード。ビンゴだ。クロフォードは無能な上役なんかじゃない。

正直なところ、使い勝手もグレアムよりよかったのだろう。彼女は、まだ警察の看板を背負っていない実習生である。ダメ元。低リスク。使い捨て可能なコマだ。

実写版は、レクターとクラリスのことも、いわゆる男女の関係には最後までしなかった。

私は、現作よりもこちらの構造を断然好む。リドリー・スコット監督、ありがとう。

クラリスは、どんなことがあろうとも、自分がたてた誓いを守る。信念をもって、職務を遂行し続ける。そんな女性だ。

レクターに対しても。相互尊重などの「他の大切なこと」にひっぱられることなく、アイデンティティーを貫き通した。

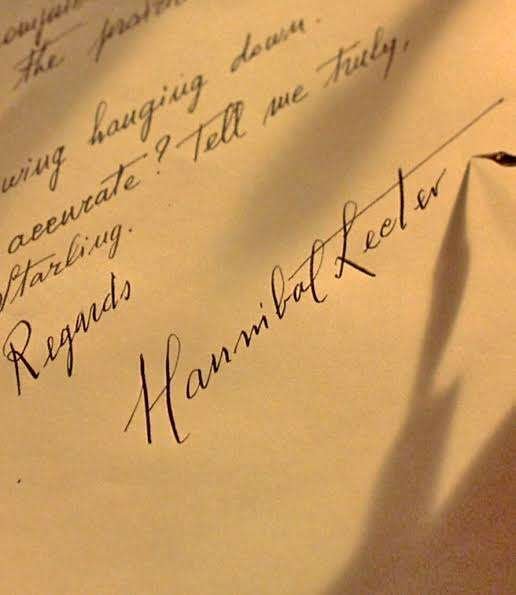

この時、That's my girl. と言いはしたが。また、クラリスに宛てた手紙で「私たちの星のいくつかは同じだ」とつづっていたが。手錠でつながった瞬間、この言葉は盛大な皮肉になった。

現代風に、「まじか」と言いたかったことだろう。彼は流行語も口にする人だし。愛しい女性へのキス代は、思ったよりもずっと高くついてしまった。

レクターは、彼女のではなく自分の手首を切り落とす。

蛇足だと言われることもある、飛行機内のシーンはどうか。

クラリスが彼にとって特等なだけであり、レクターは依然として恐ろしい食人者であること。このことを観客にリマインドする効果があり、よいのではないか。

監督は、『ハンニバル』にミーシャを登場させなかった。いかなる形でもだ。

レクターはクラリスに死んだ妹を投影しているーーこの要素をとり入れたい誘惑に、よくぞ勝ったと思う。さすが、スコット監督だ。

何でも話せばいいというものではない。話すことと同じくらい、話さないことには価値がある。今何を語り・今何を語らないか。それが重要だ。

このことは、『ハンニバル・ライジング』か何か別の機会で、まとめてあつかった方がいい。

レクターはクラリスのトラウマをどうしても聞きたがった。医者と患者のそれでは済まされない、執着っぷりで。

以下は私の創作だが。

そうか。君にはそういうつらいことがあったのだな。助けを求める悲鳴が聞こえるのも、古い記憶の悪夢を見るのも、私と同じだ。それでも、君は、狂人にならずにふんばり続けているのだな。

私は妹を守れなかった。妹は、文字通り、喰われた。あれからというもの、私は、喰う側にまわらないと落ち着かないのだ。

私はもう、あの頃の弱者ではないと。今や、頂点捕食者であると。物理的にそれを確認していないと、どうやら私はダメなようなのだ。

クラリス……君はとても美しい。

先に目をそらしたのは、レクターの方だった。

人を殺したことがあること。人肉を食べるなどの狂人であること。天才的な頭脳のもち主であること。世界中の知識という知識を網羅していること。

そんなことでは勝てない「何か」があった。

レクターは自分が恥ずかしくて、彼女と見つめあっていられなかったのだ。畏敬の念。

レクターが宗教や神の失墜にはしゃぎがちであることについて、後ほど書く。彼の中の神のビジョンやポジションは、空席だった。そこを埋めるもの。彼だけの神が見つかったのだ。

エヴァの碇ゲンドウのユイだよ。

クラリスの方からは何もはじまっていなかったが、この時からレクターの大恋愛ははじまっていた。

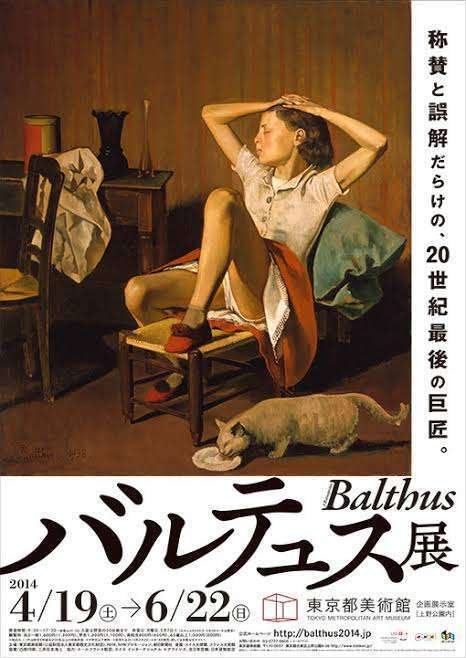

ハンニバル・レクターは、リトアニア生まれで・マキャベリ家の血をつぎ・画家バルテュスの従兄弟である、という設定だ。生家は城と呼ばれるくらいのもので、裕福な家の出だ。

バルテュスの話をする。

1962年に東京を訪れたバルテュスは、出田節子という女性(彼女も画家)と運命的な出会いをした。

彼は既婚者であったし、かなりの年齢差があったが。2人は恋におちた。後に、彼女と再婚した。春美という名の娘さん(ジュエリー・デザイナー)が1人。

夫婦はスイスで暮らした。終の住処の山荘「グラン・シャレ」は、スイス最大の木造建築物だ。ダライ・ラマやデヴィッド・ボウイも、ゲストとしておとずれたことがある。

バルテュスはヴィラ・メディチの館長に就任したことがある。

『ハンニバル』にて。レクターは、強く望んで、フィレンツェのカッポーニ宮の図書館学芸員になった。少年時代から維持してきた「記憶の宮殿」と似ている、唯一の現実の建物だったからだ。

目的のためには手段を選ばずで、また殺人をおかしてまで。

『ハンニバル・ライジング』では。レクターの叔父の設定は、バルテュスから架空の人物に変更されている。その妻(未亡人となるが)がレディー・ムラサキだ。

この役者さんは、残念ながら、数年前に事故で亡くなっている。彼の Good Evening はレクター博士を完コピしていて、よかった。私たちによい演技を見せてくれて、ありがとう。

春美「何才かまでは、ヴィラ・メディチのトルコ風の部屋で暮らしていた。 今でも、私のジュエリー・デザインのアイディアの源だ」

「スイスの家にはいろんな人がたずねてきていた。私はア、ンリ・カルティエ・ブレッソンに写真を撮ってもらい、フェデリコ・フェリーニとお茶を飲み、イヴ・サンローランからアクセサリーをもらっていた」

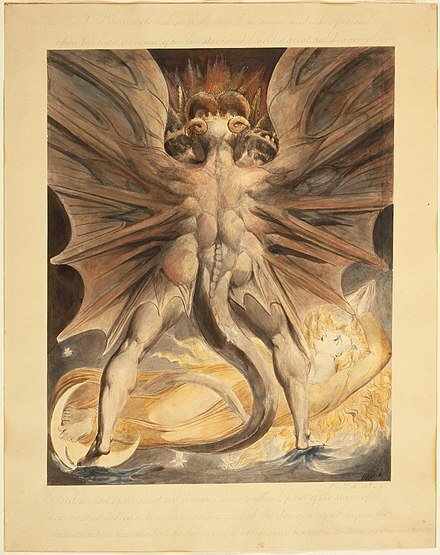

「これはショパールのために制作したドラゴン。ドラゴンはありとあらゆるものを……雷も嵐もだ……燃やして食べてしまう。欲望というものの正体に近いのかもしれない」

幼少期に、家族を殺され妹を喰われた。

ハンニバル少年は、人が人を屠殺するのを目撃した。間もなく自分と妹にも起こることであろうと理解しながら、一部始終を目撃した。

実際、妹の猶予は短かった。

以下、『ハンニバル・ライジング〜特別エディション〜』(挿絵が多いもの)と、映画『ハンニバル・ライジング』より。

見づらいが左上などもそう。

いいからいいから!そこまでしなくていいから!

あの日救えなかった小さな命。この世には、真に美しいものが存在する。私はそれらを醜い者どもから保護する。私は二度と敗北しない。そのために、絶対的な強者となる。

引用ではなく私の空想だ。あしからず。

歴史的な名将軍の名を冠することにより、作者は、彼がなぜ殺人者であり食人者であるのかを説明しようとしたのだろう。

ハンニバル(紀元前247年~紀元前183年)は、軍事戦術の達人だった。

ポエニ戦争に関する記録より。「ローマ人は、彼が人海戦術でなく頭脳戦で勝利したことを許すことができなかった。彼がしかけた数々のトリック・諜報活動の巧みさ・戦略の繊細さは、カルタゴが滅ぼされるまで彼らの理解を超え続けた」

『羊たちの沈黙』で。レクターは、脱走のために殺したばかりの警官になりすます。警官の顔から皮をはぎとり自分の顔にかぶせ、救急隊員に担架で自らを運ばせる。

ハンニバル将軍が食人者であった可能性は、かなり高い。ポエニ戦争中。撤退する兵士たちは、人肉を食べるしかなかったという。(文字数がいきすぎるため、細かい解説しない)

ローマ軍は、将軍の部下ハスドルバルの首を切り落とし、ハンニバル陣営に投げこんだ。これを受けとった将軍は、大層悲しみはしたが、仲間の仇をうとうと強く決意した。結局、より大きな戦果をあげていった。

レクターの人生は、幼少期のトラウマのフラッシュバックに圧倒されている。

家庭教師から「記憶の宮殿」という記憶術を習っていたことも、わざわいし。

『レッド・ドラゴン』で。レクターの6人目の殺人被害者は、誤って矢を自分の足に射った猟師だ。救急外来でこの狩人の自損事故を治療したのが、彼だった。この時、ミーシャの死がフラッシュバックしてしまった。

妹に起こったことを帳消しにし自身の不安を解消するためには、この猟師を殺さねばならない。レクターは、このような妄想にうち勝つことができない。

『ハンニバル』で。双眼鏡で、数年ぶりにランニングをするクラリスを見た時も。同様の流れで、殺人をおかしてしまった。彼女が国立公園で鹿の間を駆けぬけており……。

また!もうこの人に鹿を見せるな!

1度ずつの儀式的殺人によってレクターが得れるものは、ひとまずの、妄想的恐怖からの解放にすぎない。だから繰り返す。

レクターは、クラリスとの思い出も、その記憶の宮殿に保存している。ただし。傷ついた小鹿のイメージからできるだけ離れた、日あたりのよい角部屋にだ。

これはわかる。私の幸福のイメージも同じ。陽のあたるあたたかい部屋だ。カラーは黄色系。

彼女は、自分が守れない間も、喰われてしまったりしない。クラリスは、彼にとって、決して狩られない小鹿なのだ。

いくら間引きしても。“ハンターたち” を根絶することは不可能だ。ミーシャの悲劇は、どこかで必ず繰り返される。自分が望む世界を本当に創造するのは、彼女のような人なのか……?

レクターはクラリスに Brave Clarice と語りかける。

私が今しているのは、女性が自ら強くなることの話だよ。

レクターは、クラシック音楽を聴きながら・ピアノを弾きながら、自分の善い形にうっとりとすることがある。

しかし砂上の楼閣だ。羊頭狗肉だ。

精神的な防波堤を越えて押し寄せる悪い波が、すぐさまそれを崩してしまう。

「地面が急に冷たくなり。ボロボロの男たちが小鹿を森から連れ出す。矢が刺さった小鹿は首に巻かれたロープをひっぱり、男たちは小鹿を斧まで運ぶ必要がないように傷ついた小鹿をひっぱる」

「チェンバロの弦を叩く風によって、偶発的な曲、昔からの細い悲鳴が奏でられ。レクターも細い悲鳴をあげる」

どんな音も、ふいに、ミーシャの悲鳴に聞こえてくるんだね。つらかろう。

レクターが食すのは膵臓や胸腺や脳である。

私のカニバリズムは、飢えて妹の全身をむさぼった輩のそれとは違うものであると。自分の行いを区別し知的化しようとしている。

わかる人にしかわからないグルメなのだーーとでも思っているのだろうか。

こんなにも賢い人が、永久にあわないつじつまをあわせようと必死なのだ。どうりで、多くの飾りを必要とするわけだ。

「あの壁の絵はあなたが描いたのですか、レクター博士」

「フィレンツェのベルヴェデールから見たベッキオ宮殿とドゥオモだ」

「細部にいたるまで記憶で描いたのですか」

「記憶は私が眺望の代わりにもっているものなのだよ、スターリング捜査官」

ベルヴェデールとはイタリア語で、見晴らし台や美しい景色を意味する言葉。bel(beautiful) vedere(to view)

物語の序盤ですでに、博士は捜査官に答えを教えていた。

ベルヴェデールは、オハイオ州の町名でもあるのだ。犯人は、最初の犯行(1番めに発見された被害者ではなかったが最初の犯行)があった土地の住民であると。

レクターにとっての、教会や宗教や神。

悪人どもが何も知らない息子や娘をつれ、平然と教会通いをしている。そんな姿にむしずが走るだとか。そんなぐらいなら、わからなくはないのだが。

『羊たちの沈黙』で。レクターはクラリスに、教会崩壊の話を集めるのが趣味だと語る。「先日のシチリアでの出来事を見たか。ミサに参加していた65人の老女の上にファサードが落ちた、あの出来事だ」

『レッド・ドラゴン』で。グラハムを苦しめようと書いた手紙の中に、こんな内容が含まれている。「昨日の新聞を読んだか。テキサスで、神は礼拝者34人の上に教会の屋根を落とした」

レクターは、皮肉においては比類なく・残忍さにおいては計り知れない神の捕食に比べれば、自分の捕食など淡白なものであると思いたがっている。

これが、神が信心深い者さえ無慈悲に破壊したかのように見える瞬間に、彼が興奮する理由である。

楽になるために神を必要としているわけだ。同じだよ。

作中に描かれる彼の言動を見て。私にはわかるんだ。私がメインの学問の次に多くを学んだのは、宗教だ。レクター博士は天才で、ありとあらゆる知識を網羅しているが。この分野では、私だって負けてないつもり。

もっと言うと。彼は、自身に全能感を感じている。とてつもない能力の高さだものね。いつまでも役立たずの神の代わりに、ここらでそろそろ私の登場だ。くらいに思っている。

悪いけど、アンタはイエスの足元にもおよばない。ホンモノはそんなんじゃない。

まだ言いたい。私は今、架空の人物を題材にして書いているが。世の中には実際に、こういう輩がいるのだから。

繰り返すが。レクターは、自分の弱さの言い訳に神を利用している。

信仰にはそういう側面があるのだから、神をどのように利用しようと勝手だが。他人の信仰をバカにするのはいかがなものか。

そうくるなら。こんな意地悪を言ってやろうかーーという気持ちになる。

ミーシャは死んだんだ。帳消しになどできない。再会など不可能。償いたいのはわかるけれど。クラリスはミーシャじゃない。ミーシャ?誰?知らんがなだよみんな。全く関係ない人たちまで身勝手に殺して。彼ら彼女らを盲信者と呼ぶなら、あんたは狂人だ。

「夏油傑」タイプなんでしょう。同情はする。

私は、この間、こんな話を読んだよ。ルワンダ大量虐殺で生き残った青年が、非営利団体で働いて人を助ける仕事をしているんだって。家族を含めた死体の山の中から、瀕死の状態で救出されたんだってさ。

神が不在だから・親の愛が足りなかったから・教師が無能だから・自分の容姿がさえないから……なんでもいいが。

私はレクター博士が大好きなのだけれども。あえて、言ってみた。これは、私の、クラリスとミーシャが同化されしめくくられてゆく原作に対する批判でもある。嫌な終わり方だ。

予測することも制御することもできない、巨大なもの。間違いなく、世界は恐ろしい。

我々はみな、そのことに無力感を感じずにはいられない。

それでも。たとえば静かに祈りをささげるなどしながら、生きていくのだ。

腐らず、自暴自棄にならず、あきらめず。

劇中音楽もとてもいいよね。

ドクター・レクターがクラリスのセラピストだと、そういう作品なのだと、思われているが。

実のところ、その関係は逆なのだということ。【ハンニバル・レクター】さえ救い得る、ある女性の、誠実さと信念の強さと愛情深さ。

つまり。映画『ハンニバル』で、Identify Yourself. と問われたクラリスが I am Clarice Starling, F.B.I. と叫ぶのがラスト・シーンであることは、完璧だ。彼女はあきらめない。

クラリスのような人が世界を変える。これが、この一連の映画作品のコアである。