遠野遥 『浮遊』 : 生きる〈手応え〉の 失われた世界

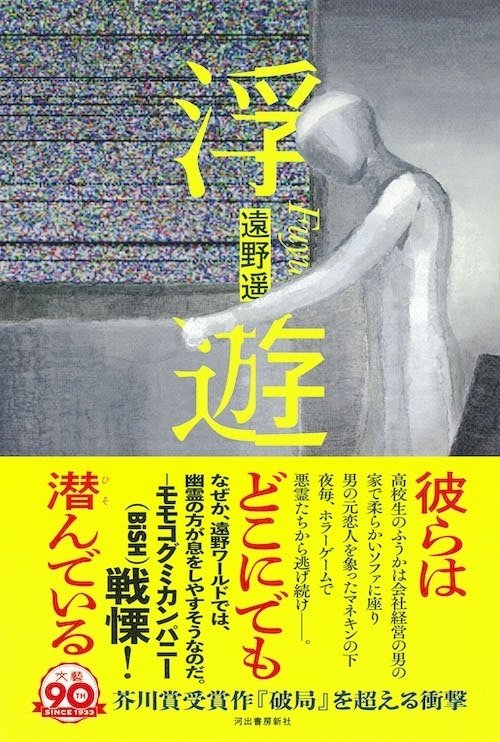

書評:遠野遥『浮遊』(河出書房新社)

芥川賞作家・遠野遥の新刊である。

芥川賞受賞作『破局』は、この世に生きて在ることの現実感を喪失しているかのような「奇妙な人物」を描いて、この時代の「空気」を捉えた、ユニークな作品であると私は理解している。

そして第4著書である本作『浮遊』も、そのタイトルが示しているとおり、やはり「この世に生きて在ることの現実感」をどこか喪失しているような人物を描いた作品だと言えるだろう。

本書の帯には、本作のこうした「空気」が、さまざまに変奏されて、評されている。

『読んでいる間、身体が透明になったりまた人間に戻ったりする。ゲームと現実、幽霊と人間、その境目の混沌を彷徨いながら、最後には、私は人間でいたいと思った。

しかし、なぜか、東野ワールドでは、幽霊の方が息をしやすそうなのだ。

一一モモコグミカンパニー 』

『フィクションであるはずの本作が強烈に喚起するのは、あまりにも真らしい、不可視化された現実そのものの恐ろしさに他ならない。

一一水上文 』

『対人関係における虚無感を、直接的な言葉を一言も使わずに書き切る力が凄い。(以下略)

一一梨ちゃん(文学系YouTuber) 』

『(前略)鳥肌が立つようで立たないような奇妙な怖さが後を引く。(以下略)

一一@mkmmkr1103 』

『希薄化されていく現実感覚の中に、現代社会に蔓延る諸悪の根源を見る思い。

一一011@menou_main 』

『ナチュラルにさりげなくすごいものを読まされた感覚。

一一11@snow_now_s 』

以上の「推薦文または感想文」を読んでいただければ、本作の雰囲気は、おおむねご理解いただけると思う。

要約すれば「何やらフワフワとして手応えのない、薄暗くひんやりとした世界を描いている」といったところだろうか。

お話としては、次のようなものである。

一一高校1年の「ふうか」は、親ほど年の離れた、ソフト開発会社経営の男性「碧くん」と、父親の公認のもと、世間には隠して同棲をしている。碧くんはイケメンだし優しい。父親も碧くんも、ふうかにキャッシュカードを預けていて、それで好きに買い物をさせてくれるが、ふうかには特別な物欲はなく、学校へ行っている間以外は、碧くんの自宅である高級マンションの部屋で、一人でホラーゲームをしているくらいだ。成績が良いとはいえないふうかは、無事に高校を卒業して、世間の目をはばかることなく、堂々と碧くんとの生活が送れる日の来ることを望んでいる。そんなふうかは、ホラーゲームの中では死者になって、悪霊に追われながら、失われた自身の記憶を求めて彷徨っている。

とまあ、こんな感じだろうか。

長編とは言っても、大きめの活字でゆったりを組まれた140ページほどの作品だから、長目の中編と言ってもいいかもしれない。

読むのに、まったく苦労のいらない作品で、その独特な味わいを、それなりに楽しめはするが、少々、食い足りないと言えば食い足りない作品ではある。まさに、その内容と同様、雰囲気はあっても、手応えに欠けるところがあるのだ。

そんな作品です、と言ってしまえば、これでおしまいにしてもいいような作品なのだが、それでは上に紹介した帯の惹句を読むだけで十分だろうから、私は、この作品を相対化して、そのあり方を際立たせてみたい。

○ ○ ○

いきなりで恐縮だが、昔、『タイガーマスク』という、覆面レスラーを主人公にしたテレビアニメがあった。

原作者は、『巨人の星』『あしたのジョー』『空手バカ一代』あるいは『愛と誠』など、数多くのヒットマンガの原作を書いた「昭和を代表する」マンガ原作者の、梶原一騎である。原作漫画の連載は、1968年から1971年まで。アニメの放映は、1969年から1971年までであった。

一一とは言っても、遠野遥の作品を読むような読者の多くは、『タイガーマスク』も梶原一騎も、ぜんぜん知らないかもしれない。まさに「昭和は遠くなりにけり」である。

さて、ここでご紹介したいのは、テレビアニメ『タイガーマスク』のエンディングテーマであった「みなしごのバラード」である。高齢者には懐かしい、今では考えられないよう歌詞の名曲だ。

「みなしごのバラード」

(作詞:木谷梨男、作曲編曲:菊池俊輔、歌:新田洋・スクールメイツ)

あたたかい人の情けも 胸を打つ熱い涙も

知らないで育ったぼくはみなしごさ

強ければそれでいいんだ 力さえあればいいんだ

ひねくれて星をにらんだぼくなのさ

ああだけどそんなぼくでも あの子らは慕ってくれる

それだからみんなの幸せ祈るのさ

吹く風が冷たいときも 降る雨が激しいときも

目を上げて明日に希望をかけたのさ

ああだからきっといつかはあの子らもわかってくれる

みなしごの正しく生きるきびしさを

みなしごの正しく生きるきびしさを

もしかすると若い人は、「みなしご」という言葉を知らないかもしれない。

要は、親や親類などの引き取り手がいない「孤児=身寄りのない子供」のことで、決して「見做し子」という意味ではない。

『タイガーマスク』が連載放映されたのは、敗戦からまだ25年ほどの時期だから、世間にはまだ戦争経験世代が多く、街なかで「傷痍軍人」を見かけることもあった。

戦争で親を失ったり、親に捨てられたりした「みなしご」たちのリアルな記憶がある世代でもあったので、「みなしご」を収容する「孤児院」などというものの存在が、当たり前に感じられていた時代である。

『タイガーマスク』の主人公・伊達直人も、親のいない「みなしご」であり、孤児院「ちびっこハウス」で育ったのだが、あたたかい家庭の味を知らない彼は、ある日、孤児院の先生や同じ孤児の子供たちとともに遠足で出かけた動物園で、強そうな虎を見て、子供心に「虎のように強くなり、力を持てば、世間から孤児だと蔑まれることもないし、幸せをつかむこともできるはずだ」と思い、その場から脱走する。

行き場のない直人は、世界的な「悪役レスラーの養成組織」である「虎の穴」のスカウトマンに拾われ、プロレスラーとしてデビューできる年齢に達するまでの長い期間を、地獄の特訓を受けながら「虎の穴」で過ごし、晴れて悪役レスラー「タイガーマスク」としてデビューすることになる。

つまり、タイガーマスクは当初、悪逆非道のかぎりを尽くす、憎まれ者の悪役レスラーだったのだが、ある日、リングサイドに、かつて自分が入っていた「ちびっこハウス」の子供たちが、観戦に来ているのに気づく。そして、その中に一人だけ、本来なら憎んでしかるべき自分を応援する、どこかかつての自分に似た少年・健太の存在に知ることで、自分の今のあり方に疑問をおぼえ、「虎の穴」の掟に逆らって、正々堂々と戦う正統派レスラーに転身することを決意する。直人はレスラーとして、子供たちの模範となり、子供たちの正しく生きるための希望になろうとするのだ。しかし、「虎の穴」は、裏切り者のタイガーマスクに、次々と刺客を送りこんでくることになる。

一一おおすじ、このようなお話だ。

この際「プロレスは、見せるスポーツで、悪役は悪役でしかなく、悪人ではないんだから、刺客は大げさでしょう」というのは言いっこなしである。『タイガーマスク』は、かつての私のような、あくまでも「無垢な子供」向けの作品なのだ。

さて、肝心なのは「みなしごのバラード」歌詞である。

このエンディングテーマでは、大人の伊達直人が、ある高架下を通りがかり、かつてここで、靴磨きをしていた自分を思い出すところから始まる。「ちびっこハウス」に入れてもらう前だろう孤児の直人が、その高架下で一人、靴磨きをしている寂しげな姿が描かれ、それが再び現在の直人の姿へとオーバーラップする。

つまり、この歌詞は、心を入れ替えて正統派レスラーのなった直人が、幼い頃の自分の思いを、反省的にその思いを語ったものなのである。

もう一度、引用しておくと、この部分だ。

『あたたかい人の情けも 胸を打つ熱い涙も

知らないで育ったぼくはみなしごさ

強ければそれでいいんだ 力さえあればいいんだ

ひねくれて星をにらんだぼくなのさ

ああだけどそんなぼくでも あの子らは慕ってくれる

それだからみんなの幸せ祈るのさ』

「みなしご」であった伊達直人は『あたたかい人の情けも 胸を打つ熱い涙も 知らないで育った』ために『強ければそれでいいんだ 力さえあればいいんだ』と『ひねくれて』、成り上がることを目指した。つまり、彼が持たなかったのは「あたたかい交情」と「社会的な力」だったわけだ。それに比べると一一。

そう、それに比べると、本作『浮遊』の主人公ふうこには、親もいれば、彼女を大切にしてくれる年上の彼氏「碧くん」もいて、金にも困らず、特別の欲しいものもないという、いわば、きわめて「恵まれた環境」にあるのだが、しかし、彼女にはどこか「生きている実感としての、手応えのようなもの」に欠ける部分があり、さらにそのことに気づいてさえいない様子で、まるで「ゲームの中の自分」としての「幽霊」のごとき「生」を生きている。まさに『浮遊』しているがごとき「地に足の着いていない」生を生きているのだ。

無論、そんなふうこは、自身を少しも「不幸」だとは思っていない。いや、「幸せ」だと感じているだろう。

だから、そんなふうこを捉えて、「孤独でも、貧しくても、生きる実感を失っていなかった伊達直人」よりも、今の君は「不幸だ」などという、説教をするつもりはない。幸不幸など、所詮は「主観」の問題だからである。

しかし、少なくとも本作の作者である遠野遥が、ふうこの『浮遊』しているがごとき、言い換えれば、自身の「肉体」から「乖離」しているがごとき生に、なんらかの問題を見ているというのは間違いないところだろう。「問題」という言い方が強すぎるなら、「満足してはいない」と言い換えてもいい。

主観的にであろうと、当人が「幸せだと感じているのなら、それでいいじゃない」という考え方もあろう。

だが、遠野遥がそれに「不満」を覚えるのは、たぶんこうした「乖離」現象が、特定個人の問題ではなく、濃淡はあるにせよ、若い世代に蔓延する「空気」のようなものであり、それは、放置しておくだけでは済まされない、ある種の「病理」であり「疾患」的なものだと感じているからではないだろうか。

このままで済むのなら、それでもいいだろう。しかし、そうはいきそうもないからこそ、この、ある種の「病理現象」の正体を、まずは捉えることから始めなければならないと、遠野はそう感じているのではないだろうか。

例えば、ふうこは、伊達直人が求めたような『あたたかい人の情け』や『胸を打つ熱い涙』を知っているだろうか?

たぶん、多くの人は「知らないと思う」と答えるはずだ。

ふうこの場合、『あたたかい人の情け』や『胸を打つ熱い涙』を知らないだけではなく、それを「知らない」ことも知らないのではないか。それを知らないからこそ、世間で「そう呼ばれているもの」を、自分は「知っている」し「持っている=恵まれている」と思い違いして、それを求めることもしないのではないか?

しかし、実際には、そうした「リアルに手応え(重み)のあるもの」を、ほとんど「持っていない」からこそ、現実から乖離し、『浮遊』してしまっているのではないだろうか。

このように考えていくと、この問題は、ふうこ一人の問題ではなく、今を生きる私たちも問題だと言えるだろう。

私たちは、昔に比べれば多くのものを手にしているし、恵まれてもいる。だから、「昔の人」に比べれば「幸せ」だと感じることも多いのだけれど、しかし、本当に「今の私たち」は、「昔の人」以上の「幸せ」を感じているであろうか?

例えば、ふうこのように、親や愛人などから大切にされ、経済的にも何不自由な生活をしておれば、「幸せ」だと言えば、間違いなく「幸せ」なのだが、その「幸せ」とは、あまりにも即物的で「薄っぺらなもの」だとは言えまいか?

例えば「感動」。

現代の日本に生きる多くの人の「感動」は、ひどく「薄っぺらい」ものだと、私などは感じている。

「泣かせる娯楽映画」を観て、易々と「感動しました」「めっちゃ泣きました」と嬉しげに語っている、彼や彼女たちを見て、私は「その感動や涙は、脳のツボを押すだけで、簡単に生み出すことのできる、物理的な現象に過ぎないんだよ」と皮肉な視線をさし向ける。

彼や彼女の「感動」とは、「餌を見せられると、自動的に唾液を分泌する」という「動物的条件反射」による「唾液(よだれ)」の一種にしか見えない。そこには、『あたたかい人の情け』や『胸を打つ熱い涙』という言葉に含まれる「あたたかさ」や「熱さ」といった、生き生きした「体温」が感じられず、妙に「フラット」なものでしかないのだ。

それでも「当人が、感動したとか泣いたとか言って満足しているんだから、それでいいんじゃないの?」という意見はあろう。無論、他人のことなのだから、別にそれでかまわない。

薄っぺらい人間に「薄っぺらい」と言ったところで、その人間が「厚みを持った人間」になるわけではないのだから、勝手にすればいいとは思うものの、しかし、社会全体がそんなふうになってきているのだとしたら、ただそれだけでは済まないようにも思うから、本書作者も私も、その『浮遊』的な解離感を問題にするのだ。

ふうこは、表面的には「満足」しているように見える。しかし、そんな彼女は、ゲームの中では「失われた記憶」を求めて彷徨っている。

やはりこれは、私たちの「無意識」の寓喩なのではないだろうか。

「別に、何も困ってないよ。今の生活に満足しているよ」と、本気で思っている「恵まれた」人であろうと、自覚されない「斯くありたかった自分」あるいは「いつの間にか失われた、大切な何か」を探して、彷徨っているのではないか。

私は以前、宇宙旅行をしたセレブの前澤友作を指して「寂しそうな人」だと評した。

単なる「妬み」だと思っていただいても結構だが、あれだけ社会的に成功し、美人タレントを彼女にし、宇宙にまで遊びに出かけても、しかし、彼の「殊更に楽しそうな様子」には、どこか「見せびらかし」めいた「貧しさ」や「寂しさ」が、私には感じられたのだ。

だが、この前澤の問題は、何も彼一人にとどまる問題でもなければ、本作主人公であるふうかにとどまる問題でもないのではないか。

私たちは、いつの間にか「本当に大切もの」「本当に欲しいもの」を見失ってしまい、そのことによって、満足しているつもりになっているだけなのではないだろうか。

(2023年3月4日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

・

○ ○ ○