フランソワ・トリュフォー監督 『大人は判ってくれない』 : 物事の両面の片面

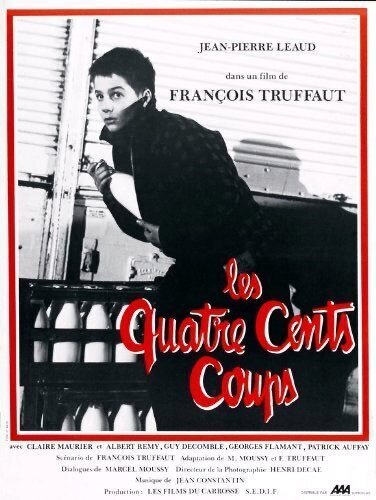

映画評:フランソワ・トリュフォー監督『大人は判ってくれない』(1959年・フランス映画)

私の場合はもともと、小説であれ映画であれ、それを本格的に論じると、必ず「作家論」になってしまう。それが「どういう作品」なのかということにはさほど興味はなく(そんなこと、見ればわかるだろう)、その作品の奥に秘められている、その作品を生んだ「作者」の人間性や人柄(つまり「心」)といったものにこそ惹かれる。「こういう作品を作ったのは、作者がこういう人だからだ」というところまで読み込んで、初めて論じた気になるのだ。

言うなれば、「作品」とは、「犯行の痕跡が遺された犯行現場」であり、探偵たる私は、その痕跡を適切に採取し、それを組み立て、その痕跡たちの指し示すところを追うことにより、「犯人」を追い詰める。

言い換えれば、「作品」とは「問題篇」でしかなく、それをいくら「説明」したところで、それだけでは意味がないし、それを詳細に分析したところで、それが「犯人特定」に至らないのであれば、それはあまり意味のない「参考意見」でしかなくなってしまうのだ。だから、私は「犯人は、こういう人物である(から、彼をこそ逮捕せよ)」と言う。それが私の批評における「作家論」というものの意味なのだと言えよう。

そして、そうした観点からすると、本作は、きわめて重要かつ興味深い作品であった。

作者たるフランソワ・トリュフォー監督の「自伝的」要素の色濃い初監督作品(デビュー作には、その作家の特質が現れやすい)であり、本作で第12回カンヌ国際映画祭の監督賞を受賞し、その結果トリュフォー監督を、一躍「ヌーヴェル・ヴァーグの旗手」として知らせめるようになった、そんな代表作だからだ。

ひとことでこの映画の本質を言うならば、それは「不良少年に見えない、不良少年の話」である。

ではなぜ、主人公である12歳の少年アントワーヌ・ドワネルは「不良少年なのに、不良少年に見えない」のか。

それは無論、トリュフォー監督がアントワーヌに自己投影をして、「自己美化」による「自己正当化」を行なっているからである。

本作の日本語タイトルは『大人は判ってくれない』であり、これはこれで「子供の側からの視点」で語られた「主観的認識」でしかないのは明らかだ。要は「大人たちは、僕を誤解している」という意味であり、その意味するところは「僕は、大人たちの思っているような、タチの悪い不良少年ではない」という意味である。

いくらイタズラをしようと、学校の先生に逆らおうと、自分を育ててくれた恩義ある祖母のカネを盗もうと、ましてやアカの他人の物を盗もうと、タバコを吸おうと、女を買おうと、「それは、僕が親の愛を知らず、家庭の中で虐げられて育ったからなんだ」一一ということを、この作品は語っており、だから、当たり前の観客は、簡単に主人公の少年アントワーヌに同情してしまう。

実際、美少年と呼んで良いであろう彼は、ちょっと悪ぶった表情を見せることもあるが、基本的には「子供っぽさ」をたびたび垣間見せるのだから、観客は彼のことを「本当は悪い子ではないのだが、育った環境が悪かったのだ。可哀想に」と、そう思うように仕向けられ、「同情させられる」のである。

本作の原題とその意味を、ここで紹介しておこう。

『原題の「Les Quatre Cents Coups」(あえて直訳すれば「400回の殴打、打撃」)は、フランス語の慣用句「faire les quatre cents coups」(「無分別、放埓な生活をおくる」といった意味)に由来する。『ある訪問』『あこがれ』などの短編映画を手がけた後、1959年に発表したトリュフォー自身の幼少時代の自伝とも言うべき作品である。』

(Wikipedia「大人は判ってくれない」)

つまり、主人公の少年は、親をはじめとした、子供に理解のない大人たちからの「400回の殴打、打撃」を受けた結果、「無分別、放埓な生活をおくる」不良少年になってしまった、という意味である。一一「観客諸氏よ、そのことを理解してください」という意味のタイトルである。

本作の「あらすじ」は、次のとおりである。

『12歳のアントワーヌ・ドワネルにとって、毎日は苦痛の連続であった。学校では成績も悪く、いたずら好きで先生に叱責される。家では厳しい母親と、稼ぎも少なくうだつの上がらない父親に囲まれた息の詰まる生活。寝袋にくるまって両親のケンカを聞かされる日々。ある日、登校中に親友のルネと出会い、学校へ行くのを止める。午後に母親が街中で見知らぬ男と抱き合っているのを見て視線が合う。母は帰宅せず、翌朝、前日の欠席の理由を教師に追及されて「母が死んだのです」と答えるが、欠席を知った両親が現れてウソがばれる。

そんな彼の楽しみは映画を観ることだけだ。しかしある日、尊敬するバルザックの文章を丸写しして提出した作文がばれて叱られ、弁護したルネが停学になる。アントワーヌも家を出て、金持ちのルネの家に隠れ住む。やがて金に困り、ルネと一緒に父の会社のタイプライターを盗む。換金できず、戻しに行った時に守衛に捕まる。父親が警察へ連行する。非行少年として少年審判所へ送られ、護送車の中で初めて涙が出る。母親が判事の鑑別所送りの勧めに応じたため、束縛された毎日を過ごす。母親がようやく面会に来るが「ここが似合いだよ」と冷たい。監視の隙に脱走。野を越え、海へ、海へ。初めて見る海は大きかった。海辺に立ちつくし、ふとこちらを向いたまま動きを止める。』

(Wikipedia「大人は判ってくれない」)

ここで、本作の「美点」を挙げておこう。

(1)映像美

(2)ちょっと「やんちゃな子供たち」の姿が、イキイキと描かれている

(3)主人公の少年の「孤独」が、良く描かれている。

こんなところだろうか。

(1)については、オープニングの「移動撮影のよるパリの風景」からして、「おっ」と思わせるようなセンスを感じさせるし、同種の映像センスは、主人公のアントワーヌと親友のルネが、二人で街を歩く様子や、その際の風景の切り取り方にもたびたび見出せる。有名な「ラストの海岸シーン」を待つまでもなく、その「ビジュアルセンス」の非凡さは、否定しようのないものだと言えるだろう。

だが、「風景描写」や「構図」の妙はべつにして、主人公を含む「子供」の描写がイキイキとしているのは、もちろんトリュフォー監督が「子供」の側に肩入れし、感情移入しているからにほかならない。

一方、これと好対照なのが「大人」の描かれ方だ。

この作品を見ていると、「悪い大人」は出てこないのだけれど、主人公の両親を始めとして「自分のことしか考えていない大人」ばかりが登場するし、だから観客は、「大人」たちに嫌な印象を受け、主人公たち「子供」のほうに同情するのである。

要は、これは「薄められた勧善懲悪」物語であり、「憎まれ役の悪役」と「同情共感される主人公」とが、ハッキリと「差別的」な「図式」において描かれている、ということである。要は、「大人たちが無理解だから、主人公の少年は、こうならざるを得なかったのだ。悪いのは、大人の方である」という印象が、繰りかえし植えつけられるのだ。

しかしながら、前述のとおり、本作に登場する大人たちは、決して「悪い大人」ではない。むしろ「平凡」に「自分勝手」なだけであり、相手の立場に立って考えないという点では、主人公の少年と同じなのである。

ただ、大人に依存しなくては生きていけない弱い立場だからこそ、子供のアントワーヌには「社会的な悪役(不良少年)」が割り振られざるを得なかっただけなのだ。

作中でも義父が、アントワーヌを鑑別所に入れるかどうかの判定をする審査官に「彼が何を考えているのか、まったくわかりません。何も話してくれないのです。いつも、この調子なんですよ」と言うとおりで、大人たちも「悪意」があってやっているわけではないのである(※ なお、義父の言う、アントワーヌのいつもの「この調子」とは、親に真面目に向き合ってくれない態度のこと)。

つまり、少年側からすれば「大人は判ってくれない」ということなのだが、大人の側からすれば「子供が何を望んでいるのかがわからないし、わかろうとしても、それに応じてくれない」ということなのだ。

実際、アントワーヌは「少年鑑別所」の女医の聞き取りで、「よく嘘をつくの?」と訊かれて「ときどきはね」と答えたうえで「どうせ、本当のことを話しても、信じてくれないんだから」と答えている。一一これが意味するのは「卵が先か、ニワトリが先か」という議論である。

つまり、「親(大人)がわかってくれないから、少年が嘘をつくようになった」のか「少年が嘘をつくから、親が少年の言うことを信じなくなったのか」という話であり、無論、どちらが先などという話ではないのだ。

こういう「おまえが先に殴った」とか「おまえが、あんな嘘をつくからだ」とかいうような「ケンカ」は、実際のところ、本質的には「どっちも悪い」のである。

なぜならば、こうした事態は、双方が共に「相手の立場に立って考える(思いやる)」ということをしないから惹起されるのだ。

例えば、親の側が「この子はたしかに、学校はサボるし、親には嘘をつくし、窃盗にまで手を染めている。しかし、そうなるにはそれなりの理由があるのだ」と考える精神的な余裕を持ち、時間をかけて少年と向き合う覚悟があれば、こんな「喧嘩」は発生し得ないし、少年も変わってくるだろう。だが、そもそも、そんな親だったら、少年がこんなことにもならないのである。

一方、少年の側に少しでも「お父さんもお母さんも、いろいろと大変だから、僕にかまっている暇などないんだ」と、少しでも考える知恵があったなら、親も、そんな「できた子供」につらく当たるようなことはしないし、「何を考えているのかわからない」などと嘆く必要もなかっただろう。

要は、双方ともに「自分の視点」からだけで、物事を見るから「あっちが悪い」という話にしかならないのである。

無論、「大人と子供」のトラブルにおいては、「社会的な力と責任」を有する「大人」の方が、「弱者たる子供」の側に配慮すべきだ。

だから、この映画が描いている「親子関係」の場合は、「親の方も生活で手一杯であり何かと大変だろうが、しかし、親であり大人なんだから、弱者たる子供の困難を受け止めてやる度量が必要だ」という話になるだろう。

アントワーヌの両親が、鑑別所送りを決める審判官などに「子供を、不良行為に走らないように監視してほしい」とか「親の言うことを聞くように躾けてほしい」などと言った際に、「第三者」である役人たちが、親たちの態度に「しかしそれは、親であるおまえの責務だろう」と言いたげな顔(でも、立場上言えない)というシーンは、警察官を40年間やってきた私には、とてもリアルで痛切なものに感じられた。

おおよそ、子供が問題行動に走るのは、家庭環境に、要は親に問題がある場合が多いのだが、しかし、そんな親が親としてダメなのは、その親自体がダメな親に育てられたからなのかもしれない。

しかし、そんなことを言い出したらキリがないので、現実的には「しかし、それは親御さんの責任でもありますよ。われわれも少年の健全育成のために、最大限のサポートをさせてはもらいますが」と言いたくなるし、実際、そう言ってしまう場合も多々あるのだが、それで「なるほど、そのとおりですね。私たちが至らなかったのでしょう」などと言うような親は、滅多にいない。そんなに素直に、自分の非を認められるような親なら、そもそも子供だってグレたりはしないのである。

そしてまた、そんな親だからこそ、警察などから、このように諭されると、逆ギレして「それは、私らが悪いということですか? 私たちがどれだけ努力してきたか、あなたに何がわかるんです? あなたこそ、自分が動きたくないものだから、親に丸投げしようとしているだけなんじゃないですか?」などと言ったりするのである。

そんなわけで、そんなダメ親には、いくら道理を説いても無駄だから、いきおい無難に「宥める」ようなことしか言えなくなってしまうのである(私はこれで、よく「被害者」側と喧嘩(口論)したものである)。

現実は、おおよそこのようなものである。

「不良少年」が「嘘をつく」のは、何も親に対してだけではない。

本作では、父親の勤める会社からタイプライターを盗み、それを質に入れて現金化しようとして失敗したアントワーヌは、タイプライターを持て余したあげく、それを元の場所に戻しておこうとして、窃盗現場に舞い戻ったところを捕まってしまう。

これは、映画的になら、その「子供っぽい行動」をして「やっぱり、本当は悪い子じゃないんだ」という印象を与えるだろう。

だが、現実には、いくら12歳の少年でも、常習的な窃盗癖があるアントワーヌが、そんな馬鹿げたことをするというのは「あり得ない話」である。

事実、その前に、小売店の前に荷下ろしされていた牛乳を盗んで飲んだアントワーヌは、その空き瓶を路側に穿たれた下水溝の穴に放り込んで「証拠隠滅」しており、お人好しに空き瓶を戻しに行ったりなどしていないのである。こちらのほうが、よほど容易なことであってもだ。

つまり、アントワーヌが「盗んだタイプライターを、こっそり返しに行った」というのは、観客の同情と共感を惹くための「演出」であり「フィクション」にすぎない。

トリュフォーが、アントワーヌのような育ち方をして、事実として「感化院」送りになるような不良少年時代を過ごしたのであれば、トリュフォーもきっと、軽微な窃盗くらいは繰り返していたことだろう。

だが、トリュフォーの場合は、盗んだものをわざわざ返しに行くような「間抜け」な不良少年では、なかったはずである。

ここで、トリュフォーの「生涯」について、その前半生を確認しておこう。

『パリに生まれたトリュフォーは両親の離婚から孤独な少年時代を過ごし、幾度も親によって感化院に放り込まれるなど、親との関係で問題の多い少年だった。1946年には早くも学業を放棄し映画館に入り浸り、1947年にはシネクラブを組織し始める。15歳のとき、のちに映画評論誌『カイエ・デュ・シネマ』初代編集長(1951年 - 1958年)となる批評家アンドレ・バザンと出会い引き取られ、以降バザンが死ぬまで親子同然の生活を送る。失恋をきっかけに軍隊に志願するが、インドシナ戦線に送られることを恐れて脱走し、途中で捕まり軍刑務所にに投獄される。そのときもバザンが保護者となり軍隊から救い出した。20歳になると、彼の勧めにより映画評論を著すようになり、『カイエ・デュ・シネマ』を中心に先鋭的かつ攻撃的な映画批評を多数執筆した。特に、同誌1954年1月号に掲載された「フランス映画のある種の傾向」という文章は厳しい論調だった。

最初の短編映画を発表した後、1956年、ロベルト・ロッセリーニの助監督となる。1957年、配給会社の社長令嬢と最初の結婚をする。同年、製作会社レ・フィルム・デュ・キャロッス社を設立、2作目の短編映画『あこがれ』を演出し、翌1958年公開。』

(Wikipedia「大人は判ってくれない」)

本作『大人は判ってくれない』でも顕著なのだが、トリュフォーの人生で特徴なのは「逃げる」ということである(あとは、有力者に取り入るのがうまい)。

トリュフォーは、どういう経緯でだか詳しくはわからないが、批評家のアンドレ・バザン引き取られて、一人前の大人になるまで育ててもらったわけだが、しかし『失恋をきっかけに軍隊に志願する』などという「勝手なこと」をしてバザンに迷惑をかけているし、さらには、自分から志願しておきながら、その軍務からも無責任に逃げ出し、またバザンに救われている。

無論、彼の「逃亡」は、「戦争」が良いとか悪いとかいう話ではない。悪いと思うのなら志願しなければいいのだし、入ってから考えが変わったのなら、正規の手続きを採るなり、堂々と軍務に抵抗すれば良かったのだが、トリュフォーの場合は、無責任にも、すべてを放り出して「逃げた」だけなのである。

そして、こうした身振りは、その後も繰り返されるのだ。

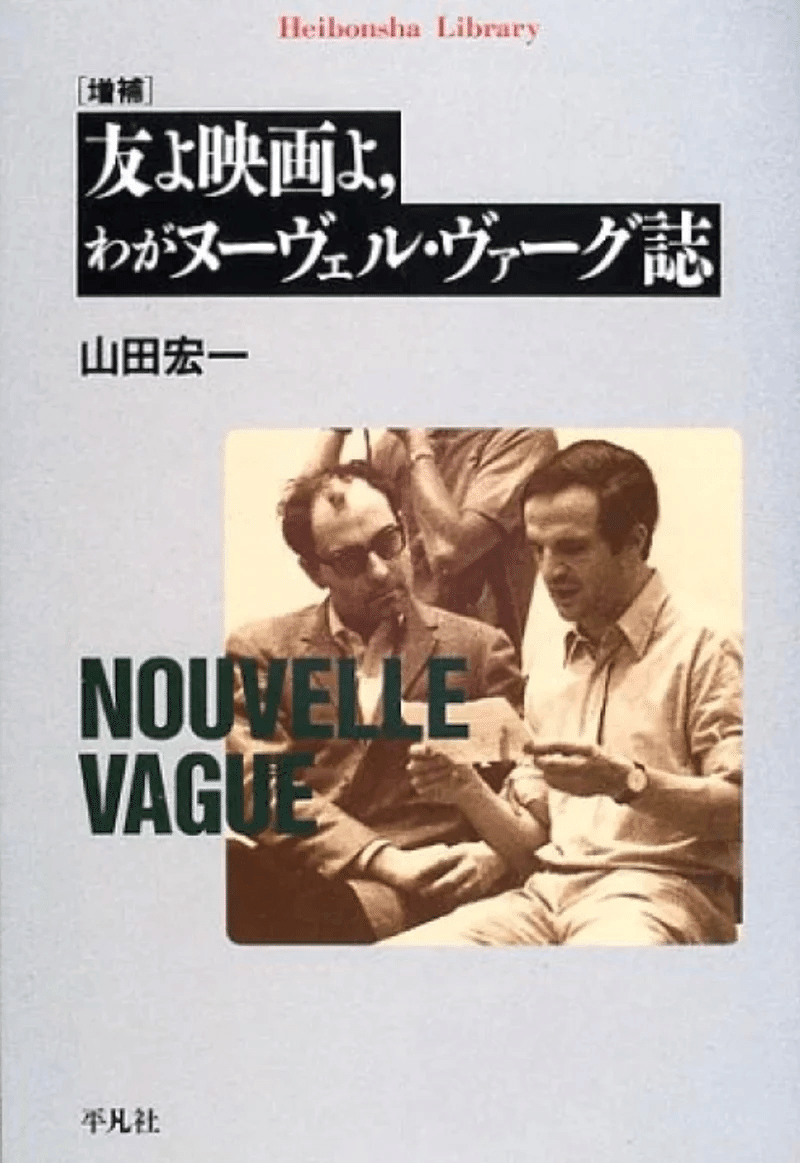

映画評論家である山田宏一の著書『友よ映画よ、 わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』のレビューでも書いたことだが、前記のとおりトリュフォーは、アンドレ・バザンらが創設した映画批評誌「カイエ・デュ・シネマ」に加わり、その若い論客となって、やがて「古いフランス映画界」を批判攻撃する「急先鋒」となっていく。

そして、その急進的なイデオローグとして、仲間たちを過激な実力行動にまで煽った挙句、その責任は取らないまま、自分はさっさと体制順応して「転向」しているのだ。つまり、無責任にも、すべてを放り出して、自分だけ「逃げた」のである。

次は、山田宏一の著書『友よ映画よ、 わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』からの、1968年の「カンヌ映画祭中止事件」を紹介した部分である。

(1)『 シネマテーク擁護委員会は、名誉会長にジャン・ルノワール、会長にアラン・レネ、副会長にアンリ・アルカンとピエール・カスト、事務局長にジャン=リュック・ゴダールとジャック・リヴェット、経理部長にフランソワ・トリュフォーとジャック・ドニオル=ヴァルクローズ、そして事務局員にはジャン=ガブリエル・アルビココ、アレクサンドル・アストリュック、ロラン・バルト、ロベール・ベナユーン、クロード・ベリ、マグ・ボダール、ロベール・ブレッソン、フィリップ・ド・ブロカ、マルセル・カルネ、クロード・シャブロル、アンリ゠ジョルジュ・クルーゾー、クロード・ルルーシュ、クロード・モーリアック、ジャン・ルーシュ、ロジェ・ヴァディムらが名をつらねていた。四月二十二日にはパリでシネマテーク緊急理事会が開かれ、ラングロワのシネマテークへの復帰が認められたが、ただし、政府からの助成金が打ち切られてしまった。 シネマテーク擁護委員会がカンヌに到着し、五月十八日、午前十一時、ジャン・コクトー・ホールのスクリーンのまえの壇上には、トリュフォーを中心に、ゴダール、ルルーシュ、ルイ・マル、アルビココらがならんですわり、超満員の記者席のなかにはロマン・ポランスキー、モニカ・ヴィッティ、シモーヌ・シニョレ、ロベール・アンリコ、クロード・ベリ、ミロシュ・フォルマン、ヤン・ニェメッツらの姿も見られた。コモリとフィエスキが最前列に陣取ってすわっていた。アンリ・ラングロワがこの記者会見に出るという噂もあったのだが、現われず、突如、フランソワ・トリュフォーが、一枚の紙きれを取りだし、つぎのような声明文というか、アピールを読みあげたのであった一一「フランス映画人合同はパリで映画三部会を結成した。われわれは全映画人にむかって、カンヌ映画祭を直ちに中断するよう呼びかける」。 パリは革命に燃えあがっている、そんな非常時にカンヌでお祭り気分に浮かれているとは何事か、ブルジョワ映画祭を粉砕せよ、といったような意味のことがトリュフォーの口から、かなり激烈な調子で発せられた。これには度胆を抜かれたが、カンヌ映画祭中断騒ぎの渦中でトリュフォーは、終始、最も過激で、最も戦闘的であった。 ゴダールは、最初、映画祭のコンクールや授賞式や社交的なお祭り行事のみ排し、作品の上映はつづけてもいいのではないかと提案したのだが、トリュフォーは中途半端は許されぬと叫び、断固として映画祭の即時全面停止を強調した。こうして「カンヌ映画祭粉砕実行委員会」がその場で結成され、ゴダールの推薦で、コモリとフィエスキが委員会の事務局を担当することになった。 ポランスキーが壇上にのほってなにか言ったり、シモーヌ・シニョレが立ちあがって興奮した口調でなにか言ったりしたが、私にはよく聞きとれなかった。私はまだ事情がよくのみこめずにいたのだった。トリュフォーがワイシャツの袖をまくりあげ、無精ひげのまま現われて、おそろしいほどの剣幕でアジ演説をぶっているのも、じつにふしぎでならなかった。ただ、この奇妙な記者会見が異様な熱気と興奮に包まれたことだけは感じられた。のちにトリュフォーを「変節漢」となじる連中も、そのときはみな、トリュフォーに賛同した。ゴダールすら、トリュフォーに一方的にひっぱられているような感じであった。』(P445〜447)

(2)『カンヌ映画祭中断を決議した「プランス映画三部会」について、「朝日新開」タ刊(一九六八年六月二十日付)に発表したレポートで、(※ 私・著者である山田宏一は)こんなふうに書いている。

(※ 原文中の引用部始まり)

フランス革命にちなんで三部会と名づけられたこの委員会でフランス映画界の構造改革案を出すことになっていたが、なぜかトリュフォーはこの委員会に出席せず、ゴダールも改革案を出そうとしない。そればかりか、彼らは新作にとりかかったり、次回作のため外国資本との契約打合せをしているという報道やうわさが流れ始めた。パリで会ったトリュフォーは、映画祭を中止してしまったので、こんご自分の作品が日本で反感を買うのではないかと気にしていた。カンヌの勇ましさはどこへやらだ。

映画を撮りたくても撮れない映画人だけがとり残された形の三部会はルイ・マル監督がひきいており、政府権力を否定しながら映画製作費だけは政府が出せという要求をし、映画の新しい定義から議論をしている。ゴダール、トリュフォーらは、それを理想論だというだけだ。

ヌーヴェル・ヴァーグ(新しい波)の偶像は落ちたという皮肉もいわれている。フランス映画界のこんごに影響をあたえるものとして、三部会の動きは新聞、雑誌の上で比較的好意的に受け取られている。

(※ 原文中の引用部終わり)』

(同上・P451〜452)

(1)の部分で、山田宏一は『のちにトリュフォーを「変節漢」となじる連中』と書いて、まるでトリュフォーに対する「変節漢」という評価が「不当」なものであるかのように書いている。また、にも関わらず、「カンヌ映画祭中止事件」直後に書いた新聞記事の方では、トリュフォーを厳しく皮肉って「変節漢」扱いにしているのだが、この「矛盾」は、どういうことなのか?

じつは、山田宏一自身が、のちに「トリュフォー派」に寝返った、「変節漢」だからに他ならない。

そのため、論調は180度逆転したのだが、すでに公開している過去の記事を改竄するわけにはいかなかった(バレると目も当てられないから)ということだ。

つまり、「類は友を呼んだ」あるいは「アントワーヌはルイを呼んだ」といったところであろうか。

ともあれ、そんな山田は、トリュフォーと決定的に決裂してトリュフォーを厳しく批判したかつての同志であるジャン=リュック・ゴダールに対し、トリュフォーを擁護して、次のように書いている。

(3)『 こうして、かつてのヌーヴェル・ヴァーグの盟友ふたりは決別した。

ゴダールは、トリュフォーが商業主義映画に戻ったのは安定した地位を失いたくないというブルジョワ的な野心からだと批判した。批評家時代にジュリアン・デュヴィヴィエのような巨匠を攻撃したのは、その地位を奪うためだったのだ、「あれは王位簒奪者」なのだ、とすら言った。そもそもトリュフォーがフランスの五大映画製作配給会社のひとつだったコシノールの社長イニャス・モルゲンステルヌのひとり娘マドレーヌと結婚してプロダクション「レ・フィルム・デュ・キャロッス」を設立し、映画監督としてデビューしたことが「王位簒奪者」のあかしとして恰好の攻撃の材料となった。

さらにゴダールは、トリュフォーのかつての批評のやりかた、「カイエ・デュ・シネマ」誌の作家主義の批評の不当さを自己批判のかたちで、「あれはわれわれにとっては、自分たちの場所を確保するための、当時の映画のシステムを攻撃するための、自分たちも食卓に加わり、ほかの連中のとは違うやり方で食事をする権利を獲得するためのひとつの手段でした」と語り、そうやって獲得した地位と権利にぬくぬくとくるまって、「愛の映画作家」「やさしさの映画作家」を標榜し、「観客を大事にしなければならない」とか「観客を退屈させてはならない」とかいう口実で金もうけのことばかり考えているフランソワ・トリュフォーは「不誠実」の一語に尽きると罵倒した。

(※ 原文中の引用部始まり)

シャブロルはごろつきと同じように誠実です。ところがトリュフォーは、誠実な人間のふりをしているごろつきなのです。最もたちが悪いわけです。一度も手を洗ったことのない奴が、他人には《手はいつも清潔にしておかなければならない》と説教しているようなものです。

(※ 原文中の引用部終わり)

『アメリカの夜』はトリュフォーが主演女優のジャクリーン・ビセットとの「関係」を示す

カットをひとつも撮ろうとしなかったがゆえに「不誠実」な映画であり、また、トリュフォーみずから編集して出版した映画批評集(「わが人生の映画たち」)にかつてトリュフォーが、「フランス映画の墓掘り人」の異名をとるに至った批評の数々(ジャン・ドラノワとかクロード・オータン=ララといった監督を名指しで攻撃し、「連中の肉体的欠陥をあげつらうことさえ」した文章)をまったく削除してしまったことも「不誠実」以外の何物でもない、等々……とゴダールの仮借なき攻撃は執拗に果てしなくつづくのだが(ゴダールの言葉の引用はすべて奥村昭夫訳、「映画史I/Ⅱ」による)、なんだか、だんだんいじましくみじめな気持ちにおちこんでくるので(それに、トリュフオーがひたすら映画の歓びと快楽を描き、ゴダールがひたすら映画の苦しみと痛みを描く方向に走ったという、ふたりの作品行為の対比はまた別の問題になるはずだから)、このへんでゴダール/トリュフォーの内輪喧嘩の話はやめておこう。

ゴダールからすればそれは卑怯な「修正主義」ということになるのだろうが、トリュフォーはトリュフォーなりに「まちがっていた」ことを認める勇気を持とうとしたのだと思う。むしろ、自分のあやまちを認めたがらない人間こそ卑怯であり「人でなし(サロー)」だ、というのがトリュフォーの考えかただった。自分の存在がこの世で必要不可でユニークなのだとうぬぼれる人間を「人でなし(サロー)」とよんだサルトルの言葉を、トリュフォーは好んで引用したものだった。

五月革命以後のトリュフォーとゴダールの対立をまるで二者択一の命題のようにとらえるひともいるが(とくに「五月革命」以後の「カイエ・デュ・シネマ」誌がそうだ)、それでいいのかどうか、私には割り切れずにいるというのが、正直な気持ちだ。トリュフォーという人間とその作品にささやかながらつきあってきた私としては、かつて「フランス映画の墓掘り人」とまでよばれた批評家が世界中で最も心やさしい「愛の映画作家」にまで成長した軌跡に、「王位簒奪者」の肖像や「修正主義者」の卑劣な姿勢を見るよりも、単純に率直に「少年時代の数々の夢を実現」した映画人間のそれなりに屈折した人生を見たいと思うのだ。おそらく、フランソワ・トリュフォーは彼の人生を形成した偉大な先人たち一一アンドレ・バザンやアンリ・ラングロワやロベルト・ロッセリーニやジャン・ルノワールやジャン・コクトーやアルフレッド・ヒッチコックーの「愛」をそのまま他のひとびとへの「愛」に還元しようとしたのである。愛によって自分も幸福になり、そしてできれば他人も幸福にすることーーそれがトリュフォーの映画であり人生であったように思える。』(同上・P329〜332)

つまり、トリュフォーは「自分は反省したが、ゴダールは反省しなかった」と言って、結局は「転向」し、仲間を裏切った「変節漢」である自身を「正当化している」に過ぎない」。

だが、この「自分は反省したが、ゴダールは反省しなかった」といった言い分に滲んでいるのは、「自分は、仲間を裏切って一人で逃げ出したが、ゴダールは現場に踏みとどまった愚か者だ」という意識であり、常習「犯罪者」というものは、おおむね「バカ正直」を嘲笑うリアリストなのである。

ちなみに、トリュフォーが、「カイエ・デュ・シネマ」誌において、旧世代攻撃の急先鋒となり得たのは、「判ってくれない大人たちに虐げられてきた」という「被害者意識に由来する個人的なルサンチマン」を、仲間と攻撃手段を得ることで、ここぞとばかりに解放した結果だったのであろう。だからこそ、「敵」の身体障害を揶揄うなどといった下劣なやり方さえ、恥知らずにも採用し得たのだ。

私は、山田書についての前記レビューのなかで、トリュフォーのこうしたやり方(についての自己正当化の論理)を「造反有理」のようなものだと書いたが、トリュフォーのそれは、まさに中国の文化大革命時における「子供たち(紅衛兵)の大人たちへの復讐」と、まったく同じパターンだった。子供から見て「威張っている存在」だった「先生」たち大人は、反革命だとされ、情け容赦なく処断されたのだ。

つまり、若きトリュフォーにとっての、そんな「大人」が、ジュリアン・デュヴィヴィエに代表されるような、古い大作家たちだったのだ。

まあ、このあたりについては、前述の『友よ映画よ、 わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』のレビューで縷々書いたことだから、ここではこれ以上くり返さないが、要は、フランソワ・トリュフォーという男は、こういう「無責任」で「自分勝手」で「裏切り者」で、「自己正当化」ばかりしている「嘘つき男」だということである。

本作『大人は判ってくれない』は、大恩人であるアンドレ・バザンが亡くなったことを契機として作られ、映画の冒頭の献辞にあるとおり、バザンに捧げられた作品である。一一しかしながら、その内容は「自伝的」なものであり、しかも「自己美化による自己正当化」の、自己都合だけの、粉飾まみれの作品なのだ(死人に口なし、でもある)。

「いや、私はこの作品が自伝だなどとは、ひと言も言っていませんよ」と言い訳するのかもしれないが、少なくとも、そのように見られ、自分に「同情」が集まるように、「不都合な部分」は当然描かなかっただろうし、事実を捻じ曲げたり、実際にはやっていないことを自分もやったかのような印象を与える描写をしたのだ。そのすべてを、「フィクション」の名目の下に。

「これは映画であり、私の自伝ではありません。だから、私は何も嘘などついてはいませんよ」などというのは、それこそが何よりも「嘘」なのだ。

「私に騙す気なんて、これっぽっちもありません」という言葉が、そもその「大嘘」なのである。

多くの観客は、「可哀想な少年」に同情することで、自分が「物分かりが良く、優しい人間」だと感じる。そのことで、本作から満足を得るのだ。

だが、そういう人たちは、不良少年なら、真に迫った「嘘泣き」くらい、それが有効と思えば平気でやるものだ、という現実を見る気などないし、そうした悲しむべき「現実」に責任を持つ気のない、そうした「お見物衆」たちは、いつだって簡単に、「感動」して見せることができるのである。

しかし、「不良少年の涙」に騙されるという痛切な経験を何度もした者は、だからその後は「(モスクワのように)涙を信じない」ようになる、というのではなく、真相が判明するまでは、「疑う責任を放棄しない」ようになるのである。

結果に責任を持たず、ただ無責任に「信じるだけ」なら、それは馬鹿にでもできるのだ。「騙された」と嘆いて済むのは、無責任な立場の者だけなのである。

「信じてしまいたい」という欲望に抗し、歯を食いしばって「真相究明」を放棄しない覚悟。それこそが、「社会正義」のためでもあれば、「少年」のためでもあるのだが、映画館でノホホンと本作を見ているような人は、99パーセント、そんな責任を引き受けようとはしないだろうし、そもそもそんな「現実」のあることにも気づかず、「嫌な現実」からは目を逸らして、楽しく「現実逃避」してるだけであろう。

彼らの多くは、自分では「現実とフィクションの区別くらいはついている」と思っているだろうが、実のところ、そんなことはない。

そうでなければ、どうして「神は存在する」などということを信じる人が、これほど多く存在し得るだろう。

むしろ人間とは、いつでも「信じたいことを信じているだけ」なのだ。

したがって、本作に、安易に感動できたり、フランソワ・トリュフォーという映画監督を「愛の映画作家」だなどと評価する者は、信じたいものを信じているだけの、単なる「現実逃避」の妄信者なのである。

そして、そんな彼らこそが、「自分は良い親」だなどと信じている、アントワーヌの両親のような「自分のことしか考えていない」人たちに他ならない。

(2024年4月2日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・