『ジャン=リュック・ゴダール/遺書 奇妙な戦争』 : 信者向けの遺書

映画:『ジャン=リュック・ゴダール/遺書 奇妙な戦争』(2022年・フランス・スイス合作映画)

端的に言って本作は、「作品としての映画」と言うよりも、「映画の構想メモに手を加えて、映画仕立てにしたもの」だと言えよう。

だから、何の予備知識もなしに観た者には、本作は完全に理解不能なのだが、ゴダール晩年の事情を知っている者には、「ああ、ゴダールは、プルニエの映画が撮りたくて、叶わなかったんだな。可哀想に」と、しみじみできる、そんな作品だ。

もちろん、私は「ゴダール信者」でもなければ、「ゴダールマニア」でもないので、ゴダールの遺書を読まされても、もともとさして興味もないからピンと来ないのは当然だし、まして、それを「実験映画」風に仕上げられたのでは、まったくの意味不明であった。

したがって、この映画が「わかった人」というのは、よほどのゴダールマニアで、ゴダールのことを「知識としてよく知っている人」に限られるだろう。

例えば、池田大作(創価学会SGI会長・故人)の遺書を「実験映画」風に仕上げたものがあったとして、そのおおよその中身が理解できるのは、池田大作の本を読み、彼がどんなことを言い、どんなことを考え、どんなことを希望していたのかを、おおよそのところ知っていた者に限られる、というのと同じことだ。池田大作が、さほど難しいことを言っていなかったとしても、そもそも日蓮仏教の教義や用語を知らない者がそれを見たら、意味不明なのと同じことである。

一一つまり、この作品が理解できるか否かは、理解力・作品鑑賞能力の問題ではなく、単なる「信者的あるいはオタク的な専門知識」の量の問題にすぎないと言えるだろう。

本作は、次のような作品である。

(1)『映画界から永遠に去る直前まで、ジャン=リュック・ゴダールはこの短編映画に手を加え続けた。その手で書き、色を付け、紙や文章をコラージュした。さらに音楽とサウンドトラックの切れ目には、彼自身の老いた、穏やかな、そして激しく震える声を聴くことが出来る。自身をして「最高傑作だ」と言わしめた作品の全貌がついにスクリーンで明かされる。』

(「Filmarks」より)

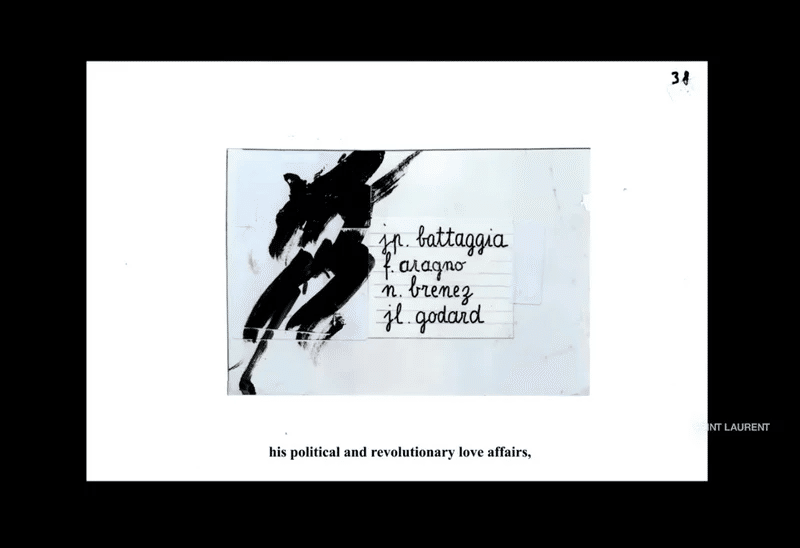

(2)『2022年9月に他界したフランスの巨匠ジャン=リュック・ゴダールの遺作となった短編映画。

ゴダール自身による手書きの文字、絵、写真、映像のコラージュに音楽やナレーションをあわせ、比類なき独創性とインパクトで描いたゴダール芸術の集大成的作品で、音楽とサウンドトラックの切れ目にはゴダール自身の老いた、穏やかな、そして激しく震える声を聴くことができる。』

(「映画.com」より)

(3)『ゴダールが監督・脚本・出演を兼ねた本作は、手書きの文字、絵、写真、映像をコラージュし、音楽やナレーションを加えた20分の短編。予告編にはゴダールの肉声が収められ、製作を担ったサンローランプロダクションに映画の話を持ち掛けた時期から、本作が生まれた経緯を振り返る内容となっている。そして映像は「ちょうど(シャルル・)プリニエが政治と革命という昔の情熱に回帰したように、また映画が作れるだろうか」という彼のつぶやきで締められる。』

(「映画ナタリー」より)

本作が「文字や絵や写真や映像をコラージュした作品」だという点では、どの紹介文も共通している。

だが、内容的には、情報量の違いからだろう、微妙にニュアンスが違う。

(1)や(2)の紹介文なら、本作を観ただけでも書けるが、(3)は、予備知識として、本作が作られた事情を、ある程度は知っていないと書けない文章だということだ。

単に、ささやかな「ナレーション的セリフ(と、その字幕)」だけでは、そもそも「シャルル・プリニエ」のことを知らない者には、何の話をしているのか意味不明だろうし、日本の映画ファンの99パーセントは、プルニエのことを知らないだろう。

この紹介文を書いた者も、たぶんこの紹介文を書くために、プルニエのことを「調べた」のであろう。

『シャルル・プリニエ、ないし、シャルル・プリスニエ(Charles Plisnier、1896年12月13日 - 1952年7月17日)は、ベルギーのワロン地域出身の著作家。グリンに生まれ、ブリュッセルに没した。

経歴

父親がプロテスタント、母親がカトリックという家庭に育つ。工場労働者であった母親から労働者階級の出自を受け継ぎ、人気者のインテリであった父親からブルジョワ的一面を受け継いだ。青年期には共産主義者であり、1920年代後半の短期間は、トロツキー主義運動に加わっていた時期もあった。やがて共産主義を捨て、ローマ・カトリック教徒となったが、マルクス主義の立場には留まった。文学に取り組み、まず詩人として詩集をいくつか発表した。後には、ブルジョワ社会に抵抗する家族の物語を書いた。1936年に発表した『結婚 (Mariages)』は社会的慣習の限界を扱った作品であり、1939年から1941年にかけて5巻本で発表された『人殺し (Meurtres)』は、理想主義者の悲劇的主人公ノエル・アナキン (Noël Annequin) の偽善との闘いを中心とした作品である。

1937年には、アーサー・ケストラー的な精神からスターリン主義を批判した短編集『偽旅券 (Faux passeports)』で、ゴンクール賞を受賞した。彼は、フランス人以外では最初のゴンクール賞受賞者であった。

彼は、ワロン地域運動の活動家でもあった。彼は、1945年にリエージュで開催されたワロン国民会議に参加し、フランス帰属主義の立場から発言した。この会議の最後に彼が演説した際にはスタンディングオベーションが起こり、続いて会場にいた者たちが「ラ・マルセイエーズ」を歌った。

おもな著作

Mariages, 1936

日本語訳:(井上勇 訳)結婚(上・下)、三笠書房、1951年

Faux Passeports, 1937

日本語訳:(井上勇 訳)偽旅券、板垣書店、1950年

Beauté des laides, 1951

日本語訳:(関義 訳)醜女の日記、ダヴィッド社、1952年(後に新潮文庫)』

見てのとおりである。

プリニエを知っているのは、よっぽどの「左翼」か、左翼寄りの「文学」愛好家に限られ、相当の読書家であっても、プルニエを読んでいる人など、1000人に1人もいまい。

もちろん私も、その名前すら初めて聞いた。『醜女の日記』のタイトルくらいは「見たことがある」という記憶があるが、誰のどんな小説かまでは知らないし、そもそも手にも取らなかっただろう(『結婚』『偽旅券』の翻訳者である井上勇については、エラリー・クイーンやヴァン・ダインでお世話になった)。

ともあれ、1950年代初頭に、翻訳が3冊だけ出たっきりの「ベルギーの左翼作家」のことなど、知っている者の方が「極端に珍しい」のであって、例えば、蓮實重彦だって、たぶん読んではいないだろう。一度、本人に確認したいものだ。

だがまあ、それはさておき、要は、この映画を観、その予告編を観て、ゴダールがプルニエに言及していることを知ったとしても、その意味を理解できた日本人は、ほとんどいないだろう、ということである。

プルニエに関して言えば、「ブルジョア左翼」という点で、なるほど、そこでゴダールは親近感を持ったのかと、調べてみればわかることだが、名前だけでは、普通の映画ファンには意味不明のはずである。

ゴダールが、こういう「個人的」かつ「マニアック」な趣味的話題を、作中に意味ありげに散りばめるのが好きだという程度のことなら、ゴダールファンの多くも知っているだろうが、それを知っていることと、その個々の話題についていけるということとは、また話が別なのだ。

蓮實重彦が、ゴダールが映画の中で引用している「作家の言葉」「小説の一文」などについて、不正確なものもあるというようなことを書いていたと記憶するが、それならばなおさらで、ゴダールの読んだであろう作家の本なら何でも読んでいるといった者でもないかぎり、ゴダールの個人的な独白になど、ついていけるわけがないのである。

まして、ゴダールは、日本人ではなく、フランスを中心に活躍したフランス人なのだから、日本ではほとんど紹介されていない作家も、それなりに読んでいるはずなので、日本人が、ゴダールの話を完全に理解しようと思えば、最低、ゴダールの5倍くらいは本を読んでいなければならないはずだし、無論、映画も観ていなければならない。

一一ということは、そんな者など、実のところ、日本にはほとんどいないので、本作を観て、わかったかのようなことを言っている、ゴダールファンの99パーセントは、「雰囲気」で、そう言っているだけ、なのだと言えるだろう。

例えば、上で引用した(1)の「Filmarks」の紹介文だが、

『自身をして「最高傑作だ」と言わしめた作品の全貌がついにスクリーンで明かされる。』

と書いてあるのは、書いた本人は無論、読んだ方も「この20分の短編映画を、ゴダール自身が最高傑作だと言った」と、そう受け取ることであろう。しかし、実はそうではない。

本作の「日本語版公式ホームページ」などに紹介された、蓮實重彦のコメントは、次のとおりである。

『死後のゴダールは、存在しない作品の予告編とやらでまたしても見るものを驚かせる。ゴンクール賞受賞作家シャルル・プリニエの「偽旅券」の映画化が叶わず、その詳細なシナリオ構成をキャメラ担当のアラーニョに託し、これは自分の最高傑作だと呟いたというのだから。実際、作中に再現される「アワーミュージック」の一景を目にしただけで、誰もが涙せずにはいられまい。』

つまり、ゴダールが、自分の「最高傑作だ」と言ったのは、本作短編『ジャン=リュック・ゴダール/遺書 奇妙な戦争』のことではなく、映画化が叶わなかった『シャルル・プリニエの「偽旅券」』のことだったのである。言い換えれば、その「最高傑作」とは、存在しない「最高傑作」なのだ。

だが、そんな事情も知らなかった日本の映画関係者は、よくわからないまま、あるいは、事情を薄々知っていながら、観客を「騙そう」として意図的に、ゴダールが、本作『ジャン=リュック・ゴダール/遺書 奇妙な戦争』を「最高傑作だ」と言ったかのごとく喧伝したのである。

で、また、その「偽り」を真に受けたファンが「これを、理解した風に誉めなくては、ゴダールファンとしての面目が立たない」ということで、すごいすごいと誉めて見せた、というのが、本作に対する日本での反応だと、そう理解していい。

本作については、「Filmarks」で「5点満点の、3・9点」、「映画.com」では「5点満点の、4・3点」と、こんな「実験映画風の短編」にしては、異様に高い点を与えられているのは、結局、そうした事情(ファンの見栄)からであろう。

こんな映画をわざわざ映画館へ観に行くのは、熱心なゴダールファンが大半であり、さもなければ、ゴダールに対する無闇な高評価に懐疑的な私のような批評家気質の映画ファンも、いくらかは混じっていた、といったところだったのではないだろうか。

ともあれ、本作は、ゴダール神学者である蓮實重彦を含めて、「ゴダール信者」のための、「教祖の遺書」映画だと考えれば間違いない。

もちろん、信者には「ありがたくも感動的」なものなのだろうが、信者以外には、面白くもおかしくもない、単なる「芸術的実験映画」でしかなく、好みで言うなら、デイヴィッド・リンチの「真っ黒くて、禍々しい絵」の方が、個性的で好きである。

本作に登場するゴダールの絵(コラージュ作品)は、ゴダールだと知らされなければ、誰の作品だか、まったくわからないような代物だし、ちょっと小洒落た喫茶店に飾ってあっても、なんら違和感のないようなものでしかない。

私も昔は、よく画廊に行って、自分の好みだけで新作の絵を買ったりしたけれど、ゴダールの絵が、無記名で飾られていたら、鼻もひっかけなかっただろうし、それはたぶん、画廊に入ったこともないような映画ファンなら、なおさらなのではないかと思う。

今どき流行りの「現代アート」は、絵のわかる人が買っているのではなく、金余りの成金セレブが「投機目的」で買っているから賑わっているのだという話だが、ゴダールの人気というのも、9割がたは、間違いなく「投機目的」であろう。

もちろん「カネ」目当てではなく、自分の「株」を上げるための投機である。

(2024年3月1日)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・