F・W・ムルナウ監督 『ファウスト』 : 暴君としての神、 道化としての悪魔

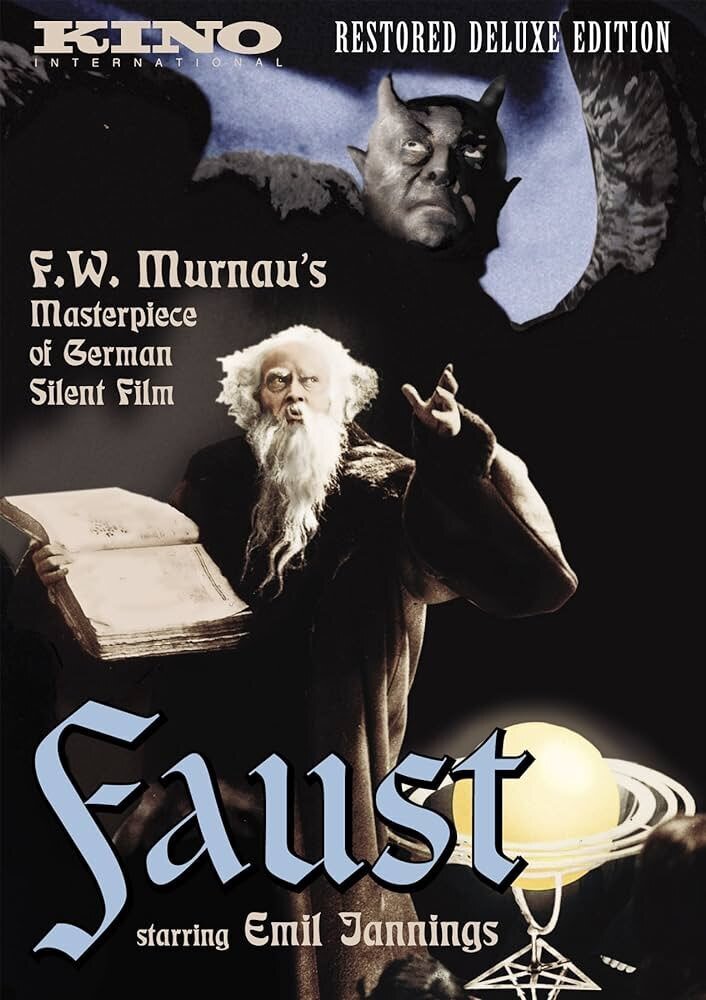

映画評:F・W・ムルナウ監督『ファウスト』(1926年・ドイツ映画)

ムルナウ監督がハリウッドに移る前、ドイツで最後に撮った大作である。

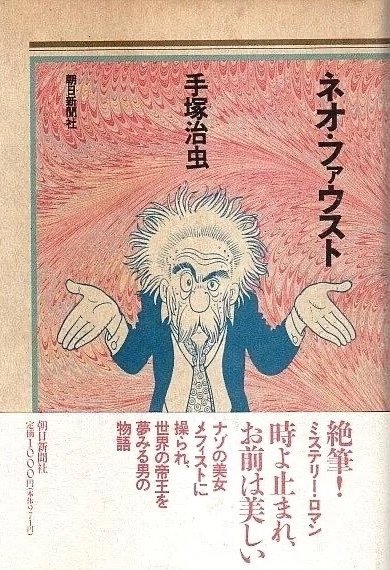

もちろん、『ファウスト』と言えば手塚治虫、ではなく(半分ジョークである。念為)、ひとまずゲーテということになるのだが、本作の場合は、次のようなものとなっているらしい。

『ドイツの文豪ゲーテが24歳から82歳までかかって書き上げたファウスト、それは古代ドイツの伝説である。多くの作家が或いは劇に或いは音楽にこの主題を取り入れているが、ウーファ社がこれを映画化するに当っては、著名な監督であり文学者であるルドウィッヒ・ベルゲルの書いた脚本『失われし楽園』を土台とし、ハンス・カイザー氏をして創作的な撮影台本を作り上げさせた。

(Wikipedia『ファウスト』1926年の映画) 』

「らしい」というのは、少し違った説明も聞いたからである。

私がこの映画を観たのは、昨夜だ。大阪・十三の単館系映画館「第七藝術劇場」で、現在「アフター・リュミエール in 十三 vol.8」が開催中で、今回は、F・W・ムルナウ監督のモノクロサイレント映画が、ピアノの生伴奏付きで上映されており、演目は『サンライズ』『ファウスト』『最後の人』となっている。

私は、『最後の人』はすでに観ているから、後の2作をこの機会に観ることとし、昨夜は『ファウスト』の上映だったというわけだ。

生伴奏付きで、そのぶん料金は数百円増しだったが、ピアノの生伴奏はなかなか良かった。もともとそちらには興味がなかったのだが、やはりDVDとは違って、映像と音楽との一体感が強く感じられたのである。

で、上映に先立って、ピアニストの「鳥飼りょう」から本作『ファウスト』の簡単な紹介があった。その説明が「ゲーテの『ファウスト』をベースとしつつも、そこに、より古い民間伝承の要素を付け加え、さらにムルナウ監督がオリジナルのアレンジを行なった作品」というようなものだったのである。

したがって、「ストーリー」的に、ムルナウ監督自身の意思がどの程度関わっているのか、実際のところはよくわからないし、「Wikipedia」によると『現存する30余のフィルムでバージョンは5つある。』というのだから、まあいろいろとあるのだろうが、最終的には、監督であるムルナウの意思において撮られた作品だということで良いだろう。

そんな本作の「ストーリー」は、次のとおりである。

『天使は悪魔と賭けをしたのであった。もし汝地上に降りてあのファウストの魂を汚しその「善」を悉く滅したらんには、地上は汝が所有する所たらん、と。そして悪魔は地上へと降りて行った。悪魔はファウストの住む町にその妖術と呪とを以て疫病を蔓らせた。人々は次から次にと疫病の為に死んで行った。偉大なる化学者、医学者たるファウスト博士の力を以てしても、その疫病の伝播を止める術は、死に行く人をこの世に繋ぎ留める術は、求め得なかった。彼は絶望の余り、神を呪い天を呪い、そして魔の力に心ひかれ始めた。その時、メフィストは姿を現し、彼の不滅の霊魂に対し、地上の全ての力を与うる取引を以て彼を誘惑した。ファウストはそれによって死者を蘇生せしむる事が出来た。が、聖なるものを失った彼は十字架に恐れを抱いた。人々は彼に石を投じた。この世に生き永らえる事に憎悪を感じたファウストは毒杯を仰ごうとする。時に再びメフィストは姿を現し、青春時代の幻を以て彼を誘惑した。悪魔の誘惑に負けた彼はその云うがままになった。青春の貴公子ファウストはメフィストの助けを得て地上のあらゆる歓楽を味った。が、彼の心に未だ善は残っていた。彼は故郷に帰りたくなった。故郷で彼は清き処女マルガレーテを知った。メフィストの助けによってファウストは彼女を己が物とした。が、その為に彼女の母と兄とは死んだ。そして彼女は人々から罵られ恥しめられた。その上に彼女は生れた子を雪の夜に死に至らしめた事から、赤坊殺しとして焚刑に処せられ様とした。その刹那に悔い改めたファウストは昔の白髪の老人の姿で馳けつけた。炎の中で二人が抱き合った時、再びファウストに輝かしい青春が帰って来た。愛の勝利であった。二人の霊体は天国の門をくぐったのである。

(「映画.com」・『ファウスト』の「ストーリー」より) 』

忌憚なく言わせてもらうと、「ストーリー」的には、かなりひどい代物だ。

この映画のストーリーそのものが酷いというよりも、そこに表れた「キリスト教論理」のご都合主義と宣伝臭がひどくて、今の感覚からすれば、とうてい納得できるような筋ではなかったのである。

物語の冒頭、地上を支配せんと、夜の世界を我がもの顔で跋扈する悪魔とその眷属に対し、いきなり、剣を手にした光り輝く熾天使が現れて「そうはさせんぞ。神の創りし人間は素晴らしいものなのだから、この世界をお前の思い通りにはさせん」とかいったことを言う。これに対し、悪魔の頭領(メフィスト)は「そんなことあるものか、欲望に流されない人間などいない」と反論すると、天使は「この人を見よ」と、地上で人々のために働く義人ファウスト博士の様子を示す。すると、メフィストは「では、私がファウストを籠絡できるかどうか、賭けをしようではないか。私が勝ったら、この地上の支配権はいただく」と提案すると、天使は「よかろう。やってみるが良い」と余裕綽々で、この「賭け」に応じるのである。

この後、メフィストは街にペストを大流行させて大勢の人を死に至らしめ、人々を助けたいが手も足も出ないファウストを苦しめ絶望させることで、悪魔の力を借りるように誘導する。

上の「ストーリー」紹介文にもあるとおりで、ファウストはメフィストとの仮契約によって、死者を蘇らせる力を得たものの、ペストに罹患して死にかけていながらもなお、十字架を手放さない敬虔な信仰の持ち主である娘には近づくことができなくなり、ファウストは、人々から「悪魔の遣いだ」と石を投げられ、絶望して自殺しようとする。

だが、悪魔メフィストはそれを止めて「死ぬにはまだ早い。お前は、埃っぽい知識があるばかりで、この世の快楽というものを何も経験していない。今なら俺の力で、この世の王にもなれるし、なんでも願いが叶うぞ」と誘惑し、「絶世の美女」の幻影を示してみせる。すると、ファウストは「もう何もかも遅い。私は年老いてしまった」と嘆くので、メフィストはファウストを美しい青年へと若返らせてやる。

ここで、本契約として「悪魔に魂を売った」ということになるのだろう。あとは、メフィストの誘うがままに、この世の快楽を想う様味わうファウストなのだが、その結果、純粋な信仰を持つ美しき処女グレートヒェンの体を汚して、不幸のどん底に突き落としてしまうことになる。

そして、その故に人々から迫害されたグレートヒェンが、その後、ファウストとの子である赤ちゃんを心ならずも凍死させてしまうのだが、それに対しても人々の悪意ある偏見によって、彼女が赤ちゃんを「殺した」ということにされてしまい、グレートヒェンは嬰児殺しの犯人として「火刑」に処させることになる。

火刑の柱に縛りつけられ、いままさに火をつけられんとした時、グレートヒェンはファウストに助けを求める叫び声をあげ、はるか彼方で、彼女の救いを求める声を聞いたファウストは、メフィストに命じて刑場へと急ぐのだが、時すでに遅し、刑場に着いた時には、すでに火刑の火は放たれていた。

自身の招いた悲劇により、やっとその過ちに気づき、悔い改めたファウストに対し、メフィストは、それでは契約解除だなとファウストを元の老人の姿に戻してしまう。だが、ファウストはそれでもグレートヒェンの火の中に飛び込んでいくと、彼の姿は若者の姿へと戻る。恋人たちは火の中で接吻を交わすと、奇蹟の光に包まれて天へと登っていった。

そしてここで、冒頭でメフィストと賭けをした天使が現れて、メフィストに「この賭けは、お前の負けだ」と言う。しかし、メフィストは「俺はファウストを籠絡したのだから、俺の勝ちだ」と主張する。ところが、天使は「いいや、どんな罪をも贖う言葉がある」と言い、メフィストが「なんだ、それは?」と聞き返すと、天使はおもむろに答える。一一「愛だ。愛が全てを贖うのだ!」

ババーン!という感じの「最後に愛は勝つ」という決め台詞で、この物語は「勧善懲悪のハッピーエンド」として幕を閉じるのである。

だが、これはいくらなんでも、あまりに酷い話なのではないだろうか?

天使と悪魔との「思いつき」かつ「勝手」な賭けのせいで、ペストで死んでしまった多くの人たちはどうなる? その遺族の悲しみはどうなる? 凍死してしまった赤ちゃんはどうなる? こうした人たちの、苦しみや悲しみは、どうなる?

確かに、こうした人たちは、そうした試練に堪えたということで「天国」へ行けたのかもしれないが、それで済む問題なのか?

そもそも、神が正しいというのであれば、そんな結果のわかった勝手な賭け事で、人々の人生を翻弄し、無用の苦しみや悲しみを味わせる必要などないはずだし、そんな苦しみを生み出すこと自体が、悪魔の所業というべきではないのか?

そんなわけで、ここでも「神義論」の問題になるわけだけれども、そもそも「神の正しさ(義)を証明する議論」という意味での「神義論」というのは、それが必要なほど、この世には「愛が勝つ」とか「正義が勝つ」などというわかりやすい「神の意志」が働いているようには見えない現実が、厳然としてあるからに他ならない。

グレートヒェンが、好きになった男と寝てしまっただけで、「汚れた女」「神の教えに背いた女」扱いにして晒しものにし、村八分にして迫害したのは、「敬虔なキリスト教徒」たる村人たちだし、その結果、心ならずも赤ちゃんを死なせてしまった可哀想なグレートヒェンを、さらに「嬰児殺し」の犯人だとして、火刑に処したのも、村の司祭を含む村人たちでもあれば、要は「キリスト教倫理」なのである。

つまり、この物語は、およそ手前勝手で出鱈目な「キリスト教倫理」を讃嘆する物語として、必然的に「出鱈目なお話」になっていると言わざるを得ないのだ。

この物語冒頭の「天使と悪魔の賭け」というのは、旧約聖書の「ヨブ記」をなぞったものなのだろうが、どんなに理屈をつけようと、「ヨブ記」そのものが、気の狂ったような酷いお話であって、いまだにあれを「信仰的に解釈」しようとするのは、「宗教」というものが、いかに度し難い狂気の産物でしかないかの、証拠にしかならないだろう。

そして「ヨブ記」を遠い祖先とする『ファウスト』の「試練の物語」も、結局のところは、そうした「本質的に狂った物語」であり、この作品のラストを「良かった良かった」と思えるのは、宗教狂いの人たちだけなのだと、私はそう断じるのである。

○ ○ ○

ただし、この映画全体が、そうした「キリスト教讃美」の物語になっているのかといえば、そうではないと思う。

というのも、本作で描かれる「天使」は、いかにも「絶対的な正義」を体現するような「非人間的に居丈高な存在」なのだが、悪魔メフィストの方は、極めて「人間的」であり、しばしば「茶目っ気」すら感じられる存在として描かれているからである。

つまり、ムルナウ監督としては、『ファウスト』を撮れと言われて撮ったのか、自分から撮りたいと言って撮ったのかは知らないけれど、少なくとも彼が撮りたいと思った『ファウスト』は、「キリスト教倫理讃美」のための『ファウスト』でなかったことだけは確かだと言えるのだ。

この作品を総じてみれば、神の権威を嵩に着た「天使」は、圧倒的な力を背景に、強引な屁理屈で悪魔をねじ伏せる、いかにも傲慢な存在でしかないし、自分たちの教条的な倫理を他者に押しつけるばかりで、人の痛みには全く鈍感な「敬虔な村人たち」というのも、度し難い存在としか見ることができないように、この映画はできているのである。

だから、この映画は、むしろ「キリスト教倫理」を批判した、ニーチェ的な映画だと見ることさえできるだろう。

たしかに「愛」は勝つかもしれないが、それは「神の愛(アガペ)」などではなく、単に「恋人たちの人間的な愛(エロス)」に過ぎなかったのである。

そんなわけで、本作は「ストーリー」だけを見れば、ずいぶんと酷いものではあるのだけれど、裏を読めば、それなりに納得のできる作品にもなっている。

だが、そんな「裏読み」をせずとも、結局のところ本作の魅力は、もっぱら、その「映像的な面白さ」にあると、そう断じても良いと思う。

本作は、各場面が「絵」として、じつに素晴らしい。さすがは「光と影の魔術師」などと形容された映画監督だけのことはある作品なのだ。

私は以前、同監督の『吸血鬼ノスフェラトゥ』を論じた際に、同作を見たかぎりにおいては、ムルナウ監督を「ドイツ表現主義」の代表的な作家の一人だなどと呼ぶのは、紋切り型の決めつけであり、安易なレッテルでしかないのではないかという疑義を呈しておいた。だが、本作を見れば、ムルナウが「ドイツ表現主義」派の一人であったというのが、ハッキリと確認できる。つまり、リアリズムではなく「画面を(大いに)作る」作家であり、それが、私のこれまで見てきた『吸血鬼ノスフェラトゥ』『都会の女』『最後の人』などとは違って、本作ではハッキリと確認できるのだ。

例えば、本作での村の街並みなどは、ロベルト・ヴィーネ監督の『カリガリ博士』ほどではないとしても、かなり絵画的に誇張され変形されたものとなっていて、いかにも「ドイツ表現主義」という「絵」になっている。

このほかにも、ファウストが「魔道書」の記述に従って、十字路で悪魔メフィストを召喚するシーンでの、月下の町外れの十字路の風景や、実際に現れたメフィストに恐れをなして、その場から逃げ帰ろうとするファウストの行く先々で、同じようにメフィストが座っているといった不気味なシーンは、まさに「光と影のコントラスト」を生かした幻想的な絵作りであり、「表現主義」の面目躍如たるものがあって、とても素晴らしいものだった。

また蛇足ながら付け加えておくと、上の十字路のシーンで、ファウストが「魔道書」を四方に掲げて「悪魔召喚」の呪文を唱えると、彼の周りの地面に丸く魔法陣を描いて炎が上がるというシーンは、私が子供の頃に視た特撮テレビドラマ『悪魔くん』(原作・水木しげる)のメフィスト召喚シーンの魔法陣を思い起こさせて、なんとも懐かしかった。実際、主人公の悪魔くんに、魔法陣でメフィストを召喚して、悪の妖怪たちと闘うように言い遺したのは、白髪の老人「ファウスト博士」なのである。

ともあれ、『悪魔くん』のオープニングで描かれる、なんとも魅力的な悪魔召喚のシーンの原型の一つが、本作にあったというのは、まず間違いのないところだと、私は嬉しくなったのだ。

ともあれ、本作『ファウスト』には、こうした「特撮シーン」が非常に多いので、「特撮ファン」には是非とも観てほしい。

メフィストがファウストをマントに乗せて空を飛ぶシーンなど、古典的な描写は懐かしさを感じさせる一方、金のかかったミニチュアによる、飛行中の空中から見た景色の再現は、たいへん素晴らしいもので、「特撮史」に残って然るべきものだと思う。

また、冒頭の「悪魔の眷属」が夜の空を飛び回るシーンや、空を覆うように巨大化したかに見えるメフィストが、黒い煙として表象されるペストをふり撒くカットは、私が以前論じたディズニー制作の名作アニメーション『ファンタジア』(1940年)の第7話「禿山の一夜とアヴェ・マリア」(ムソルグスキーとシューベルト)に影響を与えているのも明らかなのだが、このことを指摘した人は、もしかするとまだいないのではないだろうか。

さらに、上のレビューで紹介したとおりで、『ファンタジア』の「禿山の一夜」の魔神が、のちに日本の劇場用アニメーション『ユニコ』(1981年、原作・手塚治虫、監督・平田敏夫)に影響を与えているのだとしたら、その人生において、三度『ファウスト』を漫画化している、映画好きの手塚治虫に対するムルナウの影響の大きさも、とうてい否定できるものではないだろう。

そんなわけで、本作『ファウスト』は、単に「文豪ゲーテの名作を映像化した、古典的名作映画」というだけではなく、アメリカのディズニーだけではなく、日本の「特撮映画」や「マンガ」や「アニメ」にも、直接または間接的に、大きな影響を及ぼした作品として、単なる「映画史」を超えたかたちで、再評価されるべき作品なのではないだろうか。

(2023年11月25日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・