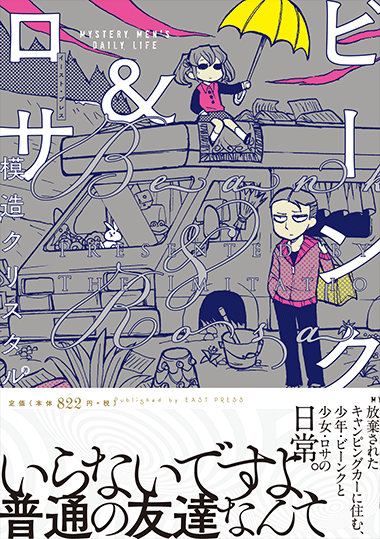

模造クリスタル 『ビーンク&ロサ』論 : 寄る辺なき 〈世界の縁〉に立つ

書評:模造クリスタル『ビーンク&ロサ』(イーストプレス)

『スペクトラルウィザード』に続いて、模造クリスタルの第1著作たる『ビーンク&ロサ』を読んだ。

この作家は、絵柄の可愛らしさに似ず、とても「文学的」だ。ここで言う「文学的」とは、「内面性の重視」ということである。

したがって、『スペクトラルウィザード』(の、特に第2巻「最強の魔法をめぐる冒険」)にあったような「物語らしい物語」を本作に求めると、見当違いの期待はずれに終わってしまうだろう。

と言うのも、『スペクトラルウィザード』のレビューでも指摘したことだが、『スペクトラルウィザード』であれ本作であれ、模造クリスタルの主人公たちは、その物語の「設定」世界からは「浮いた存在」であり、その物語世界においては、ある意味で「模造主人公」なのである(つまり、物語世界の方が「模造世界」だとも言えるのだが、要は、どちらを基準とするか、でしかない)。

そして、こうした特徴が(実際の制作時期は詳らかではないものの)第1著作である本作にはとてもよく出ており、本作における「物語的設定世界」たる「人類対怪人」の物語は、主人公たるビーンクとロサにとっては、ほとんどどうでもいいような「背景」と化している。

したがって、その後の『スペクトラルウィザード』において、第1巻では「物語性」が薄かったのに、第2巻で大きく物語が動き出したのは、作者がファンの要請に従って、意識的に物語性を強めたのだと理解していいだろう。言い換えれば、著者・模造クリスタルの本領は、実のところ、そうした「物語らしい物語」性にではなく、むしろ、他の登場人物たちが当たり前に生きている「物語世界」に安住できない、「主人公たちの孤独」の側にあると見るべきなのではないだろうか。

このような観点からすると、本作の「背景世界」が「背景のための背景」として、どうにも緊張感を欠いている理由が、素直に理解できる。

基本的に、そうした「背景世界」の方に住んでいる登場人物たちは、主人公たちとは「違う世界の住人」であり、主人公たちの孤独を癒すことが、どうしてもできない存在なのだ。また、そうだからこそ、主人公たちの孤独は、あまりにも生々しく、救いのないものとして、読者の胸を抉るのであろう。

○ ○ ○

本作で、私にとって最も印象的だったのは、少年ビーンクが、怪人仲間との仕事の打ち合わせに行くために、同居人である年下の少女ロサと一緒に、電車で出かけるエピソードだ。

行く先を知るビーンクにロサがついていったところ、結局、目的の駅にはたどり着かず、終点の駅に行き着いてしまう。家を出るまでは、やけに自信満々だったビーングだが、そうした自信あり気なそぶりが、もともと鬱ぎみのビーンクには不似合いであったから、この結果は、ロサにとっては予感的中で「やっぱり」という感じだったろう。

終点駅に降り立ったビーンクは、自分のダメさにすっかり落ち込んでしまい、ホームのベンチに座り、「もう家には帰れん…」「ここに骨をうずめる…」などと言って、頭を抱えてしまう。

しかし、そうしていても埒はあかないし、打ち合わせ場所にいけないので、ロサは「反対の電車に乗るのです、ビーンク」「恥ずかしがらずに駅員にも聞くのです」「ここが目的地でない以上、引き返す以外、道はありません」と、ごく真っ当な助言をして励まし、ビーンクもなんとかベンチから腰を上げ、反対の電車に乗って、目的地に向かうことになる。一一いわば、それだけのエピソードだ。

ここには、物語らしい物語はない。ただ、ビーンクの世界に対する「恐れと不安」の深さだけが伝わってくる。彼にとって電車は、単なる「目的地までの移動手段」なのではなく、「自分の意思にかかわりなく、自分をどこかへと無理矢理に運び去る暴力的な機械」なのだ。

無論、ビーンクだって、頭(理性)では、電車が「目的地までの移動手段」でしかなく、小学生だって平気で乗りこなせるものでしかないことくらいはわかっている。

だが、理屈ではそうでも、彼には電車が「自分の意思にかかわりなく、自分をどこかへと無理矢理に運び去る暴力的な機械」のような「脅威」に感じられ、それに連れ去られていった場所は「二度と戻れぬ放逐の地」のようにしか感じられない。だから彼は、その実感に即して「もう家には帰れん…」「ここに骨をうずめる…」など口走ってしまうのだ。

彼が駅員に、目的地の駅を尋ねることさえできないのは、駅員が「不気味な鉄道の一部」として、よそよそしい存在だと感じられているからだろう。

しかし、そんなビーンクの実感が、ロサにはどうしても理解できない。ただ、ロサはなんとかしてビーンクを助けたいし、しっかりしてほしい。頑張ってほしい。誰よりもビーンク自身のためにである。だから、彼女は、懸命にビーンクを励ましながら、現実的な助言を与え、ビーンクを見守り続けるのである。

しかしながら、そんなロサの思いは、ビーンクには届き切らない。たしかにビーンクも、ロサが自分のために厳しいことを言ってくれているのだということを理解してはいる。しかし、彼の住む「恐れと不安に満ちた世界」を、ロサが理解していないことも知っている。その意味で、ロサはどこまで行っても「別の世界の住人」でしかないのだ。

つまり、ロサのビーンクに対する「こちらの世界に引き戻すことで救いたい」という心からの愛情は、虚しく空転している。それは、ビーンクの世界には届いていないのだ。そして、ロサ自身そのことを薄々感じている。だからこそ、物語の終盤で、

『ビーンクはこの春から(※ 怪人の)新人の研修があるので(※ ロサと二人で暮らしていた、廃キャンピングカーのある)ゴミ山を離れることに

私(※ ロサ)はひとり ここに残るわけにもいかないので(※ 怪人の仲間である)シャドウクロールの実家に預けられることになりました』(P232)

となり、ロサはビーンクを見送った後、シャドウクロールの実家へ行き、シャドウクロールの両親に、実の娘が帰ってきたかのように、温かく迎え入れられる。

与えられた私室に入った途端、ロサがこれまでずっと付けていた、羊のツノのカチューシャを外すカットは印象的だ。それは、「親」がわりが与えられて、もはや自分が「しっかり者」の「ビーンクの保護者」である必要がなくなったことの、寂しい自覚の表れのように見える。

ロサとシャドウクレールの両親が、夕食のためにリビングでテーブルを囲んでいると、テレビに「怪人たちの大移動」というニュースが流れた。ロサはその報道映像にビーンクの姿を見かけて、思わず「あ、今… ビーンクがうつった…」と小さく漏らす。

それを聞いたシャドウクロールの父親が「え…誰?」と聞きかえすと、ロサは、こんなふうに、その思いを語るともなく語るのだ。

『ビーンクっていうのは…

なんか…毎日花に水をやったりしているような人で…

数字とカタカナの区別もつかない…

私のお兄さん…

もう二度と会えない…

たぶん私は捨てられちゃったんだ… 』(P245)

そう言って、涙ぐむ。

ビーングといる時は、しっかり者で、頼りないビーングに腹を立ててでもいるかのように口うるさく叱咤していたロサが、ビーンクと離れた途端に「寄る辺ない孤独な少女」になってしまう。

そして、研修に行っただけのはずなのに、つまり、いずれは再開できるはずに、なぜか自分はビーンクに捨てられたのだと感じ、もう二度と会えないのだと感じている。一一これはどうしたことなのだろうか。

結局のところこれは、ロサのビーンクに対する愛情が、どこまで行っても届いていなかったことを、彼女自身が痛いほど感じていたということだろう。

「私がビーンクを必要だと思うほどには、ビーンクは私を必要とはしていない。ビーンクにとっては、別に私でなくてもかまわないのだ」一一そんなふうに感じており、その感情に蓋をしていたからこそ、実際にビーンクから引き離されてしまうと、「ああ、やっぱり、こうなった。もうおしまいなんだ」と感じたのではないだろうか。

そして、この感じ方は、目的地に着けず、終点駅に降り立ったビーンクの絶望と、同種のものなのではないか。

同じような「恐怖と不安」。たぶんビーンクは「一人で置いてけぼりにされたような、孤独と不安」、そしてロサは「置いてけぼりにされそうな、孤独と不安」を抱えていたのではないか。

だからこそ、ロサはビーンクに惹かれ、ビーンクの力になることで一緒に居られると、そう思ったのではないか。だが、その表には出せないロサの孤独を、ビーンクはついに理解することはできなかった。彼はすでに「一人の世界」に生きていたからである。

二人の住んでいる世界は、似てはいるけれども、結局は違っていた。別物だった。

だから、ロサは、ビーンクに「置いていかれた=捨てられた」と感じたのではないだろうか。

実は、私も幼い頃、ビーンクと似たような経験をしたことがある。

小学校の中学年くらいだった頃、私は小児性慢性中耳炎のため、電車で一駅の隣町にある耳鼻科医院に通っていた。幼い頃から親に連れられて何度も通っていたので、その頃には一人で電車に乗って通ったのだ。

しかしある時、帰りに電車を乗り誤り、急行列車に乗ってしまった。

いつものように、自分の住む町の駅に停まると思っていたら、電車はそのまま駅を通り過ぎてしまい、私は半ばパニックになった。自分の駅よりの先の方向には、一人で電車に乗って行ったことがなかったからだ。降りるべき駅を越え、さらに見知った沿線の町が通り過ぎてゆき、やがて知らない街に入っていく。早く降りたい。早く降りて、引き返したいと焦っているのだが、電車はいくつもの駅を素通りして、進んでいく。「いったい、どこまで連れていかれるのだろう」。一一この時の、あまりにも強烈な「寄る辺ない不安感」があったからこそ、私はビーンクの気持ちが、いくらかは理解できたのだと思う。

降りるべき駅を通過し、見知った街並みが流れていくのを車窓から見たとき、その町並みは、どこか私によそよそしかった。私を助けてはくれなかった。あるいは、受け入れを拒否されてしまった。一一そんな感じだっただろうか。

この時の私の感じたものにしろ、ビーンクやロサが感じた「寄る辺なさ」にしろ、それは所詮「実体のないもの」でしかないとは言えるだろう。だが、そうした理解では、この「寄る辺なさ」を解消することはできない。それはなぜか。

もしかすると、この「寄る辺なさ」こそが、この世界の「実相」であり、私たちが日常的に感じている「安定した世界」の方こそ「生きるために設定された、心理的な虚構世界」なのかもしれない。そんな不安が残るからだ。

ハイデガーが「私たちは通常、日常の中に「頽落」した状態に生きている。真の世界に直面することを避けて、手垢にまみれた繭の中で生きている」といったようなことを言ってはいなかったか。

このハイデガー理解は、まったくの間違いかもしれないが、しかし、いずれにしろ私たちの見ている「日常」が、いかに「幻想としての安定感」に支えられたものでしかないかというのは、事故や災害などの突発的な悲劇経験を考えれば、あながち「考えすぎの誤認」とも言えないだろう。

つまり、すべての人は、実のところ、ビーンクとロサ同様に、個々別々の世界に住んでいながら、同じ「一つの世界」に住んでいるという「幻想」を持つことで生きている。この「日常」がそのまま続くという「幻想」の中で安住している。

しかし、そうした「幻想」構成能力を失った時、私たちはこの「世界」を、「背景世界」のようなものとして、よそよそしく感じるのではないか。そして、その時に感じたものの方が、むしろ「むき出しの現実世界」に近いのではないか。

ビーンクとロサが感じている「寄る辺なさ」の闇は、あまりにも深く、その意味で恐ろしい。

私たちは、できればその「深淵」を覗き込みたくはない。

けれども、その縁に立っているビーンクとロサを救うには、やはり一度は、自分もその現実の縁に立たねばならないのではないだろうか。

(2022年2月14日)

#模造クリスタル #ビーンクアンドロサ #スペクトラルウィザード

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○