1月に読んでいる本🎍

明けましておめでとうございます🌄

義実家帰省ナウで、ノートテイク📒が停止中ですが、今年も読書note宜しくお願いします🙇♀️

10月から教養ジャンルに切り替え、

今年もこの系譜です📖

先月半ばからコツコツとサンデル先生の本を読んでノート取ってました📒

まず、サンデル先生のいう共通善について、chat-GPTに聞いてみました。

「マイケル・サンデルの「共通善(common good)」という概念は、個人の利益を超えて社会全体の福祉や善を追求するという思想に基づいています。サンデルは、共通善を単に「個々の利益の合計」としてではなく、社会が共有すべき価値観や目的に基づくものとして捉えています。

サンデルが考える共通善は、個々人の異なる価値観や信念に依存しつつも、それらが対話や討議を通じて調整され、社会全体の利益として成り立つものです。彼は、民主主義社会においては、市民が共に生活し、共に意思決定を行う中で、共通の価値観を築き上げることが必要だと考えています。この共通善は、単に物質的な利益や効率を追求するものではなく、道徳的・倫理的な価値に基づく社会のあり方を意味します。

サンデルは、共通善の追求には個人の信念や価値観を無視するのではなく、むしろそれらを尊重し、対話を通じて異なる立場を理解することが重要だと強調します。公共の場での道徳的・倫理的議論を促進することによって、異なる信念を持つ市民同士が共通の価値を見出し、それを社会の基本的な構造として形作っていくべきだというわけです。

つまり、サンデルの共通善の概念は、単なる利害の調整を超えて、道徳的・倫理的に価値のある社会を目指すものであり、それは個々人の信念や価値観を含みつつも、社会全体としての福祉と善を実現することを目指すものです」

続いて、この著書を読んでいきます。

まずは2004年にフロリダを襲ったハリケーン・チャーリーの話から始まります🌀

便乗値上げによる物価の高騰で

生活必需品が買えない状況に

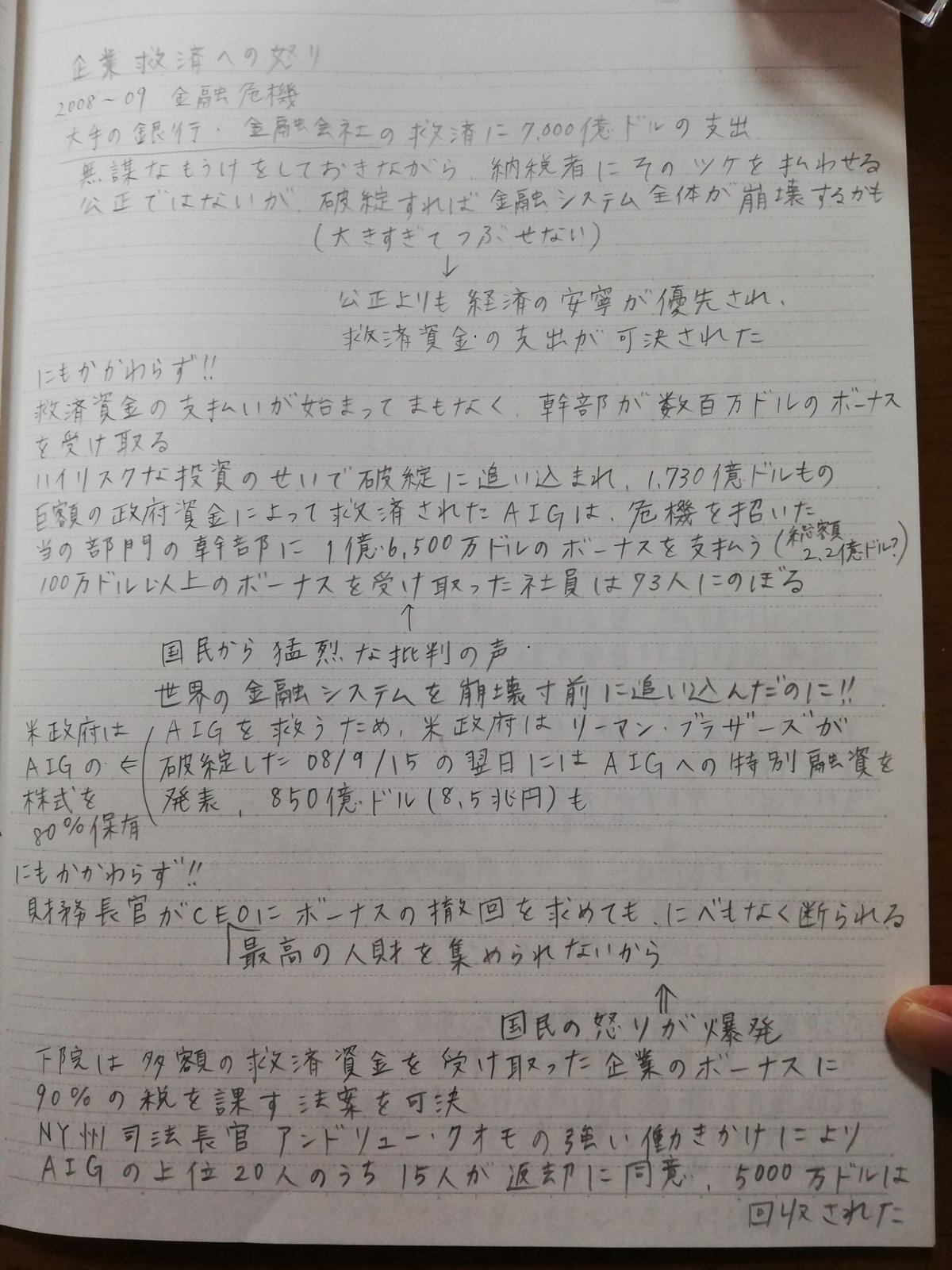

第2章はこの事件のお話しから始まります🌀

そして具体例

チャールズ・ランゲル議員

ちょっと難し過ぎるので、chat GPTさんにお聞きしました👩💻

カントの定言命法(ていげんめいほう、Categorical Imperative)は、倫理学における基本的な概念であり、彼の道徳理論の中心です。カントは、道徳的義務は条件に依存せず、無条件で普遍的なものであると考えました。この定言命法は、行為の正当性を判断するための基準として、以下のように表現されます。

普遍化の原則: 「あなたの行為の準則(行動方針)は、常にそれが普遍的な法則として成立するように行動せよ。」

これは、あなたが行おうとしている行為が他のすべての人にとっても許される行為であるべきだという考え方です。たとえば、嘘をつくことが許される場合、すべての人が嘘をついても許される社会が成り立つかどうかを考える必要があります。人間性の尊重: 「あなたの行為は、常に他人を単なる手段としてではなく、同時に目的としても扱うようにせよ。」

つまり、人間は目的そのものであり、他者を自分の利益のために単なる道具として扱ってはいけない、という原則です。人間の尊厳を守ることが求められます。

定言命法は、具体的な結果や個別の状況に関係なく、常に適用される道徳的命令です。カントによれば、道徳的な行為はこのような普遍的で無条件な命令に従うことによって成立するとされます。

カントの定言命法は、道徳的判断を行う際に、普遍的かつ無条件の原則に基づいて行動すべきだという考え方です。そのため、さまざまな場面で使われます。以下は、定言命法が使われる具体的な例です。

1. 嘘をつく場合

例えば、誰かに嘘をつこうとする場面を考えたとき、カントの定言命法に従うと、「嘘をつくことは普遍的に許されるべきか?」という問いを自問することになります。もし、嘘をつくことが普遍的に許される社会が成り立った場合、信頼関係が崩れ、嘘をつくこと自体が無意味になってしまいます。よって、嘘をつくことは道徳的に許されません。

2. 助けを求める場面

誰かが困っているときに助けを求める場面で、定言命法を適用すると、「他の人を助けることは普遍的な義務として成り立つべきか?」と考えます。助けを求められた時に助けることが普遍的な道徳法則であれば、他人を助ける義務が生じます。この場合、相手の状況に関係なく、助けるべきだとされます。

3. 個人的利益と他人の尊厳の衝突

たとえば、自分の利益のために他人を犠牲にするような状況では、「他人を単なる手段として扱っていないか?」という問いを考えます。定言命法に従うなら、他人の尊厳や権利を尊重し、自分の利益を優先して他者を搾取するような行為は許されません。

4. 環境問題

環境に悪影響を与える行動(例えば、過剰な消費や無駄な資源の使用)を考えた場合、定言命法は「この行動が普遍的に許されるべきか?」と問いかけます。もし全ての人がこの行動を取ると環境が破壊され、持続可能な社会が成り立たなくなるなら、その行動は道徳的に許されません。

5. 契約や約束を守る場面

他者との約束を守る場合にも、定言命法が適用されます。約束を破ることが普遍的な法則として成り立つなら、契約や信頼関係が崩れることになります。したがって、約束を守ることが道徳的に求められます。

まとめ

定言命法は、状況に関係なく普遍的に適用される道徳的な原則です。実生活においては、人間関係や社会の中で他者を尊重し、普遍的な法則に従って行動することが求められる場面で使われます。

カントの定言命法は、哲学や倫理学の学問的な領域では広く認識されており、その影響は深いものがありますが、一般的な社会においてどの程度浸透しているかは、やや限定的だと言えます。

学問的な影響

定言命法は、カント哲学の中心的な要素であり、特に倫理学や道徳哲学の分野で広く浸透しています。多くの倫理学者がこの概念を基盤にして道徳的な判断や義務について議論しており、道徳理論を学ぶ学生や研究者にとっては重要なテーマです。また、現代の倫理学においても、義務論(義務に基づく倫理)として重要な位置を占めており、カント主義や義務論的アプローチは、環境倫理や人権問題などで広く参照されています。

一般社会での浸透

一般社会において、定言命法の具体的な理論が直接的に意識されることは少ないかもしれませんが、その精神や原則は日常生活において広く反映されています。たとえば、社会での正直さ、他者の尊重、道徳的義務を重視する考え方などは、定言命法に通じる部分があります。

ただし、カントの定言命法のような理論的な倫理原則が個人の行動基準にまで深く浸透しているかというと、必ずしもそうではありません。日常の決断や行動においては、実利的な視点や感情、文化的な価値観が優先されることが多く、定言命法のように厳密で無条件の道徳規範を常に意識して行動している人は少ないのが現実です。

結論

カントの定言命法は哲学的な議論において重要であり、倫理学や道徳哲学の学問的基盤を成していますが、一般の人々にとっては、その具体的な内容が直接的に日常生活に浸透しているわけではありません。それでも、その根底にある「普遍的な義務」や「他者の尊厳を尊重する」という価値観は、多くの社会で共感され、影響を与えていると言えるでしょう。

👩💻功利主義との関係性は?

カントの定言命法と功利主義は、倫理学における2つの主要な道徳理論であり、それぞれ異なる立場から「善い行い」や「道徳的義務」を定義します。この二つの理論は、根本的な考え方が大きく異なり、しばしば対照的に扱われます。以下に、両者の違いと関係性を説明します。

1. 根本的な違い

カントの定言命法

カントの倫理学は義務論に基づいています。定言命法は「無条件で普遍的な命令」として、行為が道徳的に正しいかどうかは、結果ではなく、その行為が普遍的な法則として成り立つかどうかに依存します。カントは、道徳的行為は「義務」として遂行されるべきであり、個々の状況や結果に関係なく、道徳法則に従うことが重要だと考えました。

具体的には、定言命法に従う行為は「他者を単なる手段としてではなく、目的として扱う」という原則に基づきます。このように、道徳的判断は行為の結果ではなく、行為の背後にある意図や原則に基づいて行われます。

功利主義

功利主義は結果主義に基づいています。功利主義者は、行為の正当性を、その行為が生み出す結果(特に「幸福」や「利益」)に基づいて判断します。最も広く知られている功利主義の定義は、最大多数の最大幸福という原則です。すなわち、行為が引き起こす結果が、最大の幸福をもたらすなら、その行為は道徳的に正しいとされます。

功利主義者は、行為が他者や社会全体にもたらす利益を最大化することを最も重要視します。そのため、個々の行為が生み出す「結果」を重視し、意図や行為そのものは必ずしも重視しません。

2. 根本的な違い

結果 vs. 意図:

カントは行為そのものに対する義務を強調し、結果には依存しません。定言命法に従うことが道徳的義務であり、たとえ結果が悪いものであっても、道徳的に正しい行為とされます。

功利主義は、行為の結果が重要であると考え、行為そのものが道徳的に正しいかどうかは、その結果によって決まります。幸福や利益を最大化することが最も重要です。

普遍性 vs. 最大化:

カントは道徳法則が普遍的であるべきだと考え、定言命法は「誰にでも適用される」普遍的な規範を求めます。つまり、ある行為が道徳的に正しいとされるのは、その行為がすべての人にとっても正しいとされる場合です。

功利主義は、特定の状況において最大の幸福を生み出す結果を重視します。普遍的な法則ではなく、状況に応じて「結果を最大化する」ことが重要です。

3. 対立点と接点

対立点:

道徳的判断の基準: カントは行為そのものが正しいかどうかで判断するのに対し、功利主義は行為の結果が最も重要だと考えます。例えば、嘘をつくという行為を考えたとき、カントは「嘘をつくことは普遍的に許されるべきか?」と問い、嘘をつくことが道徳的に許されないと考えます。一方、功利主義は、嘘をつくことが他人や社会全体に利益をもたらすなら、それは許されると考えるかもしれません。

結果と義務の優先順位: カントは義務を最優先し、功利主義は結果を最優先します。例えば、他人を助ける行為について、カントはその行為が義務に基づいて行われるべきだとし、功利主義はその行為がどれだけ多くの幸福をもたらすかを重視します。

接点:

人間の尊厳: 両者とも、人間の尊厳や幸福を何らかの形で重視しています。カントは、他者を目的として尊重することが道徳的義務だとし、功利主義も最大幸福を追求することで、人々の幸福を増進しようとします。

社会的利益: 両者とも、個人の行為が社会や他者に与える影響を考慮する点では共通しています。カントの定言命法では「他者を目的として扱う」ことが重要であり、功利主義は社会全体の幸福を最大化することを目指します。

4. まとめ

カントの定言命法と功利主義は、道徳判断において根本的に異なるアプローチを取ります。カントは義務を重視し、普遍的な道徳法則に従うべきだとするのに対し、功利主義は行為の結果、特にその幸福や利益の最大化を重視します。両者は対立する立場を取りますが、社会的・倫理的問題に対して異なる視点から重要な洞察を提供しています。

🎍🎍🎍🎍🎍

こんな本もあるようです💡

本に戻って

第6章はカントを引き継いでロールズへ

先にGPT先生に聞いちゃいました😌

イマヌエル・カント(Kant)とジョン・ロールズ(Rawls)は、いずれも「公正」「社会契約」「正義」に関して重要な考え方を提唱しましたが、彼らのアプローチは異なります。それぞれの考え方を簡単に説明します。

1. イマヌエル・カント(Kant)の考え方

カントの正義論は主に倫理学的観点から発展しました。彼の理論は「義務論(デオン・トロジー)」に基づいています。

公正と義務: カントにとって、公正は「道徳法則」の遵守に基づくものです。彼は、行動が公正であるためには、その行動が「普遍的な法則として適用できるものである」必要があると考えました。つまり、「自分が他人にして欲しいことを他人にする」といった考え方が中心となります。

社会契約: カントは、社会契約理論を支持しますが、ロックやルソーと異なり、契約の目的は「道徳的な共通の法則」に従うことにあります。つまり、個人は自由であり、他者の自由を尊重するために、道徳法則を守るという契約を結ぶべきだと考えました。

正義の概念: カントにとって正義とは、全ての個人が「目的のための手段」としてではなく、「目的そのもの」として尊重されることです。人間の尊厳を最も重視し、すべての人々の権利を保護することが正義です。

2. ジョン・ロールズ(Rawls)の考え方

ロールズは20世紀の哲学者で、特にその『正義論』で有名です。彼の理論は社会契約論を基盤にしており、カントの影響を受けつつも、現代的な状況に適用されるものです。

公正の原則: ロールズの中心的な概念は「公正としての公平(Justice as Fairness)」です。彼は、公正な社会を形成するためには、すべての人々が平等な機会を持つべきだと主張しました。そのためには、社会の制度や構造が人々の基本的な権利を平等に保護するものである必要があります。

原初状態と無知のヴェール: ロールズは、「原初状態(Original Position)」と「無知のヴェール(Veil of Ignorance)」という概念を提案しました。原初状態では、社会契約に参加するすべての人々は自分の社会的地位や個人的な特徴(性別、人種、経済状況など)を知らない状態に置かれます。この無知の状態で人々は、どのような社会制度が最も公正であるかを選ぶべきだという考え方です。

正義の二つの原則:

平等な自由の原則: 各人は、他者の自由と同様に広範囲な基本的自由を享受する権利を持つべきである。

格差の原則: 社会的・経済的な不平等は、最も恵まれない人々の利益を最大化する場合にのみ許容される(差異原則)。

ロールズは、公正な社会を実現するためには、最も恵まれない人々の状況が改善されることが重要だと考えました。

カントとロールズの違い

道徳的立場の違い: カントは個人の道徳的義務に基づいて正義を考えましたが、ロールズは社会契約論を用いて、社会全体の公正な制度を重視しました。

個人と社会の関係: カントは個人の尊厳を最も重要視し、個々の人間が自らの道徳法則を遵守することを求めました。一方、ロールズは社会の構造や制度が公正であることが、個人の自由と平等を保障する鍵だと考えました。

カントとロールズは、どちらも人間の尊厳と公正を重視していますが、アプローチや焦点の当て方が異なります。カントは個人の道徳的義務に、ロールズは社会制度の公正性に重きを置いています。

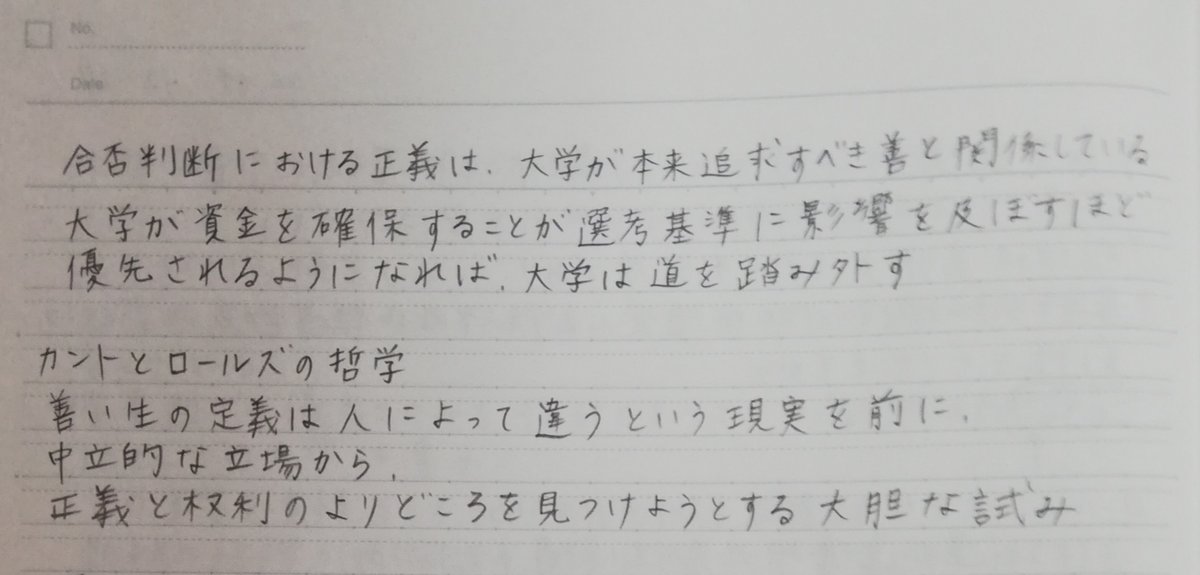

ここで、著者は大学の講義でロールズの努力についての見解を取り上げるとき、最後に非科学的な調査を行っているとのこと

心理学者によれば、生まれ順は本人の勤勉さや地道な努力に影響を与えるといい、実際に教室の学生に手を挙げさせてみると、いつ調査しても約8割が長子とのこと

以下、GPTより👩💻

長子が第二子以下よりも労働意欲が高いという研究結果や一般的な結論は一概には存在しませんが、いくつかの理論や研究において、長子が特定の特徴を持つことが示唆されています。

例えば、長子はしばしば家庭内での責任感やリーダーシップを求められることが多く、これが自信や自立心、労働意欲に影響を与える可能性があります。また、長子は親からの期待が大きい場合があり、これが職業的な成功や努力に対する意欲を高めることもあります。

一方で、労働意欲には多くの要因が影響します。例えば、家庭環境、教育、個々の性格や価値観、社会的な背景などが重要な役割を果たすため、長子であることが必ずしも労働意欲に直結するわけではありません。研究によっては、第二子やそれ以降の子どもたちが、長子よりもクリエイティブで自己表現に意欲的な場合があるとも指摘されています。

結論として、長子が必ずしも第二子以下よりも労働意欲が高いとは言えませんが、家庭内での役割や期待が影響する可能性はあります。

🎍🎍🎍🎍🎍

大学が学術面で成果を挙げることに

相反するの…?🤔

⬇️⬇️⬇️

GPT先生が要約するとこうなる

「この記事は、アメリカ最高裁判所が近年相次いで下した保守派寄りの判決について述べています。特に、2023年6月に「アファーマティブ・アクション」に反対する判決を下したことが重要です。この判決では、大学の入試で人種を考慮することが違憲とされ、長年続いてきた少数人種優遇措置が廃止されました。さらに、キリスト教保守派の「宗教的自由」を重視する判決や、バイデン政権の学生ローン免除政策を違法とする判決も下されました。

最高裁の判決が保守派寄りになった背景には、トランプ政権下で選ばれた保守派判事が多数を占めることが影響しています。特に、アファーマティブ・アクションを巡る訴訟では、保守派の活動家エドワード・ブラムが背後におり、アジア系アメリカ人を中心に訴訟を進めています。これらの判決は、アメリカ社会の保守化を象徴しており、今後もリベラル派の判決を覆す動きが続くと予想されています」

⬇️⬇️⬇️

GPT先生が要約するとこうなる

「2023年6月、アメリカ合衆国最高裁は、ハーバード大学とノースカロライナ大学の人種を考慮した入学選抜制度を憲法違反とする判決を下しました。これにより、アファーマティブ・アクション(AA)が終了したとの見方もあります。AAは1960年代の公民権運動を契機に始まり、過去の差別を是正するために人種やジェンダーを考慮する措置として導入されましたが、1978年のバッキ判決で「逆差別」の問題が浮上し、AAは多様性の確保という新たな目的にシフトしました。その後、2000年代には多様性推進としてのAAが継続されていましたが、2023年の判決でその正当性が否定されました。

判決の背景には、AAが多くの大学ですでに多様な学生を受け入れる制度に進化したことがあります。判決後、多くのアメリカ人はAAに肯定的な意見を示しましたが、AA廃止の動きは進行中であり、雇用や教育の分野でも影響を与えています。しかし、AA廃止が人種平等の実現を意味するわけではなく、今後もマイノリティへの支援は重要な課題となります」

人種隔離と反ユダヤ的定員制

GPT先生に聞きました📱

質問:アリストテレスにとって、政治的共同体の至高の目標は?

答え:アリストテレスにとって、政治的共同体の至高の目標は「善い生活(幸福)」を実現することです。彼は『政治学』において、政治共同体(ポリス)の目的は個々の市民が「徳を持って幸福に生きること」にあると述べています。この幸福は、単に物質的な豊かさや快楽に依存するものではなく、理性に基づいて道徳的に良い行動をすることから生まれると考えました。

アリストテレスは「幸福(エウダイモニア)」を、理性に従って徳を発揮し、社会的義務を果たすことで達成される、個人の成長と社会的調和の結果として捉えました。このような観点から、政治共同体は市民がそのような善い生活を送るための環境を提供することが求められると考えたのです。

質問:アリストテレスにとって、政治は善く生きる術を学ぶためにありますか?

答え:はい、アリストテレスにとって、政治は「善く生きる術を学ぶ」ための重要な場であると考えられています。彼は『ニコマコス倫理学』や『政治学』において、政治共同体(ポリス)が個人に「徳」を育むための手段として機能すべきだと述べています。

アリストテレスにとって、善く生きること、すなわち「幸福(エウダイモニア)」を達成することは、理性に従った道徳的な行動によって得られるものです。この理想的な生活を実現するために、政治は市民に必要な教育や社会的環境を提供し、共同体としての協力を促進します。ポリスは市民がどのように「徳」を実践し、理性に基づいて行動するかを学び、経験するための場所として位置づけられるのです。

また、アリストテレスは、個々の市民が幸福に至るために、政治的な秩序と法が役立つと考えました。ポリスの中で、善きリーダーや市民が協力し、公共の利益を追求することが、全体としての倫理的な成熟と幸福を促進するとされたのです。ですので、アリストテレスにとって、政治は単なる権力の行使や管理ではなく、人々がどう善く生きるかを学び、実践する場であると言えます。

質問:アリストテレスの言う共通善とは?

答え:アリストテレスの言う「共通善(共同善)」とは、個々の市民や社会全体の幸福を追求するための善であり、個人の善と社会全体の善が調和する状態を指します。『政治学』においてアリストテレスは、ポリス(政治共同体)が成り立つためには、単なる個々人の利益や善だけではなく、共同体全体の善が追求されるべきだと述べています。

具体的には、共通善は個々の市民が自分自身の幸福(エウダイモニア)を追求する過程で、他者と協力し、共同体の中で倫理的な生活を送ることによって成り立つものです。アリストテレスは、個人の幸福は他者との関わりの中で実現されると考え、ポリス(共同体)全体の善が最も重要であると説いています。ポリスの目的は、すべての市民が「徳」を持ち、理性に基づいて生活できる環境を作り出し、共同で成し遂げる善を追求することにあります。

このように、アリストテレスの共通善は、個々の善が統合され、社会全体が道徳的に成熟し、全体として幸福を追求する過程を意味します。それは個人の利益だけでなく、共同体全体の調和と幸福をも視野に入れた善です。

💡サンデル先生の著書より

アリストテレス

「都市国家の目的と目標は善良な生活であり、社会生活の制度はそのための手段である」

GPT➡️この考え方は、彼の『政治学』における核心的なテーマに基づいています。正確な引用としては以下のような内容に関連しています。

アリストテレスは『政治学』(特に書1および書3)において、ポリス(都市国家)の本質とその目的について詳しく述べています。彼の見解では、ポリスの目的は市民が「徳によって善く生きる」ことを助けること、すなわち「エウダイモニア」(幸福)を実現することです。アリストテレスは、ポリスが個々の市民の幸福を促進するために必要な条件や制度を提供すべきであると述べています。具体的には、ポリスの目的は、社会的協力と倫理的な生活の場を提供することにあります。

『政治学』の中で、アリストテレスは次のように言っています:

「ポリスの目的は、善く生きること、すなわち幸福を達成することである。」(『政治学』書1, 1252a)

「政治は、人々が共に善い生活を送るための道具であり、社会生活の制度はその目的を達成するための手段である。」(『政治学』書3, 1275a)

このように、アリストテレスはポリスが市民の幸福を目指す場であり、そのために適切な制度や構造が必要であることを強調しています。

💡また著書に戻って

「政治の目的が善良な生活なのだから、最高の地位と名誉は、ペリクレス*のような人に与えられるべき」

*ペリクレス(Pericles, 紀元前495年頃 - 紀元前429年)は、古代ギリシャのアテネの政治家、軍人で、アテネの黄金時代を築いた重要な人物です。特に、アテネの民主主義の発展と、ペリクレス時代の繁栄における中心的な役割を果たしました。

主な業績と特徴

アテネの民主主義の強化: ペリクレスは、アテネの民主主義制度を発展させ、広範な市民参加を促進しました。彼は、富裕層だけでなく、貧しい市民も政治に参加できるようにするための改革を行い、特に公職に就くための報酬を導入しました。これにより、貧しい市民でも公職に就くことが可能となり、民主主義が一層強化されました。

アテネの帝国の形成: ペリクレスは、ペロポネソス戦争の前に、アテネが他のポリス(都市国家)を支配するような形で、アテネ帝国を築き上げました。アテネはデルポイの神託に基づく「デロス同盟」を主導し、その富をもとに軍事力と政治的影響力を強化しました。この時期、アテネは文化、芸術、建築の面でも大いに発展しました。

パルテノン神殿の建設: ペリクレスの時代には、アテネのアクロポリスにあるパルテノン神殿が建設されました。これはアテネの繁栄を象徴する建築物であり、後世にわたって古代ギリシャの偉大な建築の象徴となっています。

ペリクレスの演説: ペリクレスの名は、彼の強力な演説にも残っています。特に、紀元前431年の**「戦死者の追悼演説」**(Thucydidesによる記録)は有名で、アテネの民主主義、自由、平等、市民的義務を称賛し、彼のリーダーシップ哲学を示す重要な文献です。

戦争と死: ペリクレスは、アテネの黄金時代を築きましたが、彼の時代の後半にはペロポネソス戦争(紀元前431年 - 紀元前404年)が勃発しました。この戦争は、アテネとスパルタを中心とするポリス同盟との間で行われ、最終的にはアテネの敗北をもたらしました。ペリクレス自身は戦争の初期に死去し、その後、アテネは内部の分裂と敗北を経験することになります。

ペリクレスの影響

ペリクレスは、アテネを文化、政治、軍事において強力な都市国家に育て上げ、後のギリシャ文化や西洋文明に多大な影響を与えました。彼の時代は、古代ギリシャの文化的、芸術的な成果がピークに達した時期として知られ、アテネの民主主義はその後の西洋の政治思想に多大な影響を与えました。

質問:アリストテレスはなぜ、善良な生活を送るには政治への参加が不可欠だと考えたのか?

答え:アリストテレスが「善良な生活を送るには政治への参加が不可欠だ」と考えた理由は、彼の倫理学と政治学における基本的な視点に基づいています。アリストテレスにとって、人間は「社会的動物」であり、個々人の「善(エウダイモニア)」は、共同体や他者との関わりの中でこそ実現されると考えました。

以下の点が、彼が政治への参加を善良な生活にとって不可欠だとした主な理由です:

1. 人間の本質的な社会性

アリストテレスは、人間が本質的に社会的な存在であると考えました。つまり、人間は単独では完全な生を送ることができず、他者と共に生活することでこそ、自己の徳を育み、幸福を追求することができると信じていました。ポリス(都市国家)は、こうした社会的生活を実現するための最適な場であり、そこで市民が互いに協力し、共同で「善」を追求することが求められるとしました。

2. 政治的共同体の目的は市民の幸福

アリストテレスは、ポリスの目的が市民全体の幸福、すなわち「エウダイモニア」にあると考えました。ポリスは、個々の市民が善い生活を送るために必要な教育や制度を提供する場所であり、政治への参加は市民が共にその目標を達成するための手段です。つまり、政治は単なる権力の行使ではなく、市民が倫理的に成熟し、徳を発揮するための重要な手段なのです。

3. 徳の実践は共同体の中で行われる

アリストテレスによれば、徳(アレテー)は理性に基づく行動であり、単に個人の内面的な問題ではなく、社会的な文脈で実践されるものです。たとえば、勇気や正義、誠実さなどの徳は、他者と関わる中で初めて意味を持ち、発揮されます。政治への参加は、こうした徳を実践し、磨くための場であるとアリストテレスは考えました。

4. 共同体での義務と責任

アリストテレスは、個人が幸福に生きるためには、単に自己中心的な欲求を満たすのではなく、共同体に対しても義務や責任を果たすことが必要だとしました。政治への参加は、その義務を果たすための方法であり、市民が共同でポリスを運営し、共通の善を追求することは、自己の幸福を追求する上でも欠かせない要素となります。

5. 政治が徳を育む教育の場となる

アリストテレスは、ポリスが市民を教育し、徳を育む場所であるべきだと考えました。政治的な参与を通じて、市民は自身の義務や責任を理解し、公共の利益を追求する方法を学びます。このプロセスは、単なる個人の幸福にとどまらず、共同体全体の善にも貢献します。

結論

アリストテレスにとって、政治への参加は善良な生活を送るために不可欠です。人間は社会的な存在であり、個人の幸福は他者との関わりの中で実現されるからです。また、ポリスという共同体の中で、市民が徳を実践し、幸福を追求するためには、政治的な活動が重要な役割を果たすと考えました。政治参加を通じて市民は自らの徳を育み、共同体の善を達成することができるのです。

質問:アリストテレスによれば、都市国家においてのみ、われわれは人間の本質を体現できますか?

答え:はい、アリストテレスによれば、都市国家(ポリス)においてのみ、人間の本質を完全に体現することができると考えています。これは彼の『政治学』における中心的な議論であり、彼は人間を「社会的動物」(ゾーン・ポリティコン)と位置づけ、個々の人間がその本質を発揮するためには共同体との関わりが不可欠であるとしました。

アリストテレスの人間の本質に関する考え方

アリストテレスは、人間の本質は理性を持つ動物であると定義しました。理性を基盤にした行動が、真の意味で人間らしさを表現するものです。理性を発揮し、徳を実践することが人間の目標であり、これを実現するには他者との関わりが重要であると考えました。

都市国家(ポリス)の役割

アリストテレスにとって、ポリス(都市国家)は人間がその本質を体現するための最適な場であり、次の理由から不可欠だとされます:

社会的な協力と共同体の生活

人間は個人で孤立して生活するのではなく、社会的に他者と共に生きることが求められる存在です。アリストテレスは、「ポリスは人間が理性に基づいた道徳的な生活を送るための自然な場である」と述べており、ポリス内で他者と協力し、共通の善を追求することで人間の本質が最もよく表れると考えました。徳の実践の場

アリストテレスにとって、徳(アレテー)は理性に基づく行動であり、これは個々人が社会の中で他者と交わりながら実践することによってこそ発揮されます。例えば、正義、勇気、誠実などの徳は、他者との関係の中で実践され、ポリスはその徳を育むための教育的な環境を提供します。ポリスが市民に善い生活を教え、導くことが、個人の幸福と全体の調和をもたらします。共同体の一員としての役割

アリストテレスは、ポリスを単なる政府や支配体制の集合体としてではなく、市民一人一人が「共同体の一部」として機能する場だと見なしました。ポリスにおいて、市民は責任を持ち、共に決定を下し、法を守り、互いに協力することで、個々の幸福と共同体全体の幸福が実現されます。人間の目的の実現

アリストテレスは、ポリスの目的が市民全体の幸福を追求することであるとしました。ポリス内で市民が理性を基にした道徳的な行動を行い、相互に善を追求することが、人間の本質的な目的—幸福(エウダイモニア)の実現—に繋がります。個々の幸福は、ポリス全体の善を実現することによって達成されるのです。

結論

アリストテレスにとって、ポリスは単なる行政機関ではなく、人間が本来の姿を実現し、徳を実践し、幸福を追求するための自然な場所です。個々の人間がその本質を体現するためには、他者と共に生活し、ポリス内で共通の善を追求する必要があると考えました。したがって、アリストテレスは「都市国家においてのみ、われわれは人間の本質*を体現できる」と考えたのです。

*アリストテレスにとって「人間の本質」は、理性を持つ動物であることです。彼は『ニコマコス倫理学』や『政治学』の中で、人間が他の動物と区別される特性として「理性(ロゴス)」を強調しました。この理性は、道徳的な判断や思考を行う能力を意味し、他の動物にはない、人間特有の特徴とされています。

人間の本質に関するアリストテレスの見解

理性(ロゴス) アリストテレスは、人間の本質を「理性を持つ存在」と捉えました。人間は感覚的な存在でありながら、理性を使って思考し、行動を決定する能力を持っています。この理性こそが人間を他の動物と区別するものであり、善き生活を送るための道しるべともなります。

社会的動物(ゾーン・ポリティコン) さらに、アリストテレスは人間を「社会的動物」と見なしました。すなわち、人間は本質的に他者と共に生き、社会を形成することによって自己実現を果たす存在だと考えました。人間は個人として孤立して生きることができず、社会の中でのみその本質が発揮されるとされています。

徳(アレテー)と幸福(エウダイモニア) アリストテレスによれば、人間の本質的な目的は「幸福(エウダイモニア)」を追求することです。この幸福は単なる快楽や物質的な満足ではなく、理性に従った徳のある生活を送ることによって得られると考えました。徳(アレテー)は、理性を基にして良い行動をすることで身につき、自己実現を達成する手段となります。

理性に基づく共同体での生活 アリストテレスは、人間がその本質を体現するためには、「ポリス(都市国家)」という社会的共同体の中で生活することが不可欠だと考えました。ポリス内で市民としての義務を果たし、他者と協力して善を追求することが、人間の理性を最もよく発揮する方法だとしました。

結論

アリストテレスにとって、人間の本質は「理性を持つ社会的な存在」であり、理性に従って徳を実践し、幸福を追求することによってその本質が最も完全に表れると考えました。個人が孤立して生きるのではなく、共同体の中で他者と共に善い生活を送ることが、人間としての本来のあり方だと彼は信じていました。

質問:アリストテレスによれば、言語と熟慮の能力は、なぜ政治においてのみ行使できるのか?

答え:アリストテレスによれば、言語と熟慮の能力が「政治においてのみ行使できる」とされる理由は、これらの能力が人間が本来持つ社会的・理性的な特性と密接に関わっているからです。アリストテレスは人間を「理性を持つ社会的動物」として捉え、特に**ポリス(都市国家)**という共同体においてこそ、これらの能力が最大限に発揮されると考えました。

1. 言語の役割

アリストテレスは、人間の本質的な特徴の一つとして「言語」を挙げています。言語は単に物理的なものを指し示す手段にとどまらず、倫理的判断や議論、意思決定を行うためのツールとしても重要です。人間は言語を使って抽象的な概念を表現し、自己の意図や価値観を他者と共有することができます。

ポリスにおいては、市民同士の意見交換や討論が重要な役割を果たします。言語は、単に情報を伝えるためだけでなく、共同体の中で共同の善(共通善)を追求するための手段として必要不可欠です。アリストテレスにとって、言語を用いた熟慮や討論は、共同体の目標に向かって理性に基づいた決定を下すために重要な活動です。これがポリスのような政治的共同体で最も効果的に行使されると考えられました。

2. 熟慮の能力(理性的な判断)

アリストテレスは、**熟慮(フュネシス)**を理性に基づく判断力、または実践的知恵と捉えました。熟慮は、状況に応じて最適な行動を選び、正しい判断を下す能力です。アリストテレスは、熟慮が単なる個人の道徳的な選択だけでなく、共同体における公共の善を考えるための能力でもあると述べています。

ポリスにおいて、市民は共同の善を追求するために討論や議論を行い、公共の利益に基づいて意思決定を行います。この過程では、個人の利益を超えた理性的な判断が必要となり、熟慮の能力が特に重要です。熟慮の能力は、個々人が理性的に最適な選択をし、共同体全体の調和と幸福に貢献するために行使されます。

3. 政治における言語と熟慮の重要性

アリストテレスはポリスを、単に物理的な集団ではなく、市民が共に倫理的に良い生活を送るための理性的な共同体として理解しました。言語と熟慮はその基盤となるものであり、ポリスにおいてこそ最も効果的に使われるべきです。

言語は市民同士の意思疎通と意見交換を可能にし、個々の市民が共同の善を理解し、議論を通じて決定を下すために必要です。

熟慮は、ポリスにおける市民が理性をもって政治的決定を行うための道具であり、個々の利益ではなく、全体の幸福に基づいた選択をするために不可欠です。

アリストテレスは、ポリスこそが市民が言語と熟慮を駆使して理性的な判断を下し、共同の善を追求する場所だと考えました。個人がこれらの能力を行使するのは、単なる個人的な場面では限界があり、ポリスという政治的な共同体の中でこそ、他者と協力して理性的に生活を営むために最も適した環境が整っていると捉えたのです。

結論

アリストテレスにとって、言語と熟慮の能力は政治においてのみ行使できるというのは、これらの能力が人間の社会的・理性的な本質を体現するために必要不可欠だからです。ポリスという共同体の中で、市民が共同の善を追求し、理性的に行動するためには、言語を用いた議論と熟慮が不可欠な要素となります。

出典:

アリストテレスが「言語と熟慮の能力は政治においてのみ行使できる」と述べた内容に関連する部分は、主に彼の著作『政治学』と『ニコマコス倫理学』に見ることができます。以下はその関連箇所です:

1. 『政治学』(特に書1と書3)

『政治学』において、アリストテレスはポリス(都市国家)が人間にとって自然な存在であり、市民が共同体の中で理性に基づいて行動することが人間の本質にかなっていると述べています。言語や熟慮(フュネシス)がポリス内で重要な役割を果たす理由を以下のように説明しています。

書1, 1252a: アリストテレスは、「人間は社会的動物であり、理性を持つ」ということを強調し、ポリスが人間の本性に最も適した共同体である理由として、理性を用いて共同で善を追求する場所であることを示しています。ポリスでは市民が意見を交わし、討論し、公共の利益に基づいて意思決定を行うため、言語や熟慮が特に重要だとされます。

書3, 1275a-1277b: この部分では、アリストテレスが市民の役割について述べ、政治における意思決定には理性に基づく判断が不可欠であることを示しています。市民はその善を実現するために討論し、熟慮し、合理的な選択を行う必要があるとされています。

2. 『ニコマコス倫理学』(特に書6)

『ニコマコス倫理学』では、アリストテレスは「実践的知恵(フュネシス)」という概念について詳細に説明しています。これは単なる理論的な知識ではなく、実際の行動における良い判断を下す能力です。彼は、熟慮と理性がどのようにして人々の行動を指導するかを述べており、これはポリス内で市民が政治的決定を下す際に特に重要となります。

書6, 1140b: アリストテレスは、理性的な行動が人間にとって本質的なものだと述べ、実践的知恵が公共の利益に基づいて行動するための指針となることを強調しています。ここでは、倫理的な決定が社会や政治においてどのように作用するかに焦点を当てています。

まとめ

アリストテレスの理論において、言語と熟慮は、ポリスという共同体の中で最も効果的に発揮されるべき能力とされています。ポリスは、市民が共同で善を追求し、理性に基づいた議論や決定を行う場であり、これが人間の本質を体現する最適な環境と考えられています。これらの思想は『政治学』や『ニコマコス倫理学』における、政治的・倫理的な議論を通じて明確に示されています。

質問:アリストテレスの言う「幸福」と、功利主義者の言う「幸福」の違いは?

答え:アリストテレスの言う「幸福」と、功利主義者の言う「幸福」には、根本的な違いがあります。これらは幸福の本質、達成方法、評価基準において大きく異なります。以下にその違いを詳しく説明します。

1. 幸福の定義

アリストテレスの「幸福(エウダイモニア)」 アリストテレスにとって、幸福とは**「人間らしく生きること」や「理性に基づく徳を実践すること」です。彼は幸福を、短期的な快楽や物質的な満足とは区別し、長期的で持続的な善い生き方と捉えました。幸福は、徳(アレテー)を発揮して、理性に従って生きることによって達成されるとされます。この幸福は内面的な充実感と社会的な義務を含んだ人間の本質的な目的**であり、自己実現のプロセスと考えられています。

功利主義者の「幸福」 功利主義では、幸福とは快楽や幸福感の総和、または苦痛の最小化と定義されます。最も有名な功利主義の哲学者であるジェレミー・ベンサムやジョン・スチュアート・ミルにとって、幸福とは**「最大多数の最大幸福」であり、快楽の追求と苦痛の回避が中心的な目標となります。功利主義は、個々の行動が社会全体に対してどれだけの幸福をもたらすかを基準に判断します。この観点からの「幸福」は、主に感覚的・物質的な満足**と関連しています。

2. 幸福の達成方法

アリストテレス アリストテレスにとって、幸福は徳(アレテー)による行動を通じて実現されます。具体的には、理性に従い、正義や勇気、誠実といった徳を実践することによって幸福に至ります。幸福は一度の快楽ではなく、生涯を通じた徳のある生き方です。アリストテレスは、幸福は人間の「目的(テロス)」であり、社会的な共同体の中で他者との関わりを持ちながら実現されるべきだと考えました。

功利主義 功利主義において幸福の達成方法は、行動や政策がもたらす結果によって判断されます。具体的には、最大の幸福を生む行動を選択することが重要です。これは、快楽や幸福感の量を測り、それを最大化するような行動を選ぶことを意味します。功利主義では、理性を用いて他者の幸福も考慮した結果として行動を決定しますが、その基準は「快楽の最大化」と「苦痛の最小化」にあります。

3. 幸福の評価基準

アリストテレス アリストテレスにとって、幸福の評価は質的な側面が重要です。幸福は、単に感覚的な満足を追求するものではなく、人間として理性に従った徳を発揮して生きることに関わります。そのため、幸福は一過性の快楽や物質的な成功では測れません。アリストテレスは「優れた人生」を送ることに焦点を当て、道徳的に成熟した生き方が幸福の鍵であると考えました。

功利主義 功利主義では、幸福は量的に測定され、快楽や幸福の総量が基準となります。このため、幸福を最大化する行動が評価されます。個人の快楽だけでなく、社会全体の幸福が最大化されるように行動を選ぶため、功利主義者は行動の結果としてもたらされる「幸福の総和」に重点を置きます。

4. 個人 vs 社会

アリストテレス アリストテレスの幸福観は、個人の自己実現と共同体との調和を重視します。人間は社会的動物として、共同体(ポリス)の中で他者と共に徳を実践し、全体の幸福に貢献することで自分の幸福も達成されると考えます。このため、個人の幸福と社会全体の幸福は切り離せませんが、個々の道徳的成長が不可欠です。

功利主義 功利主義は、社会全体の幸福を最大化することに焦点を当てます。個々の幸福を重視する点で個人主義的な側面もありますが、最終的には社会全体の幸福を最優先に考えます。功利主義では、最大多数の最大幸福を目指し、個人の幸福が社会全体の幸福にどう影響するかを考えます。

まとめ:アリストテレスの「幸福」と功利主義の「幸福」の違い

アリストテレスの幸福:理性に従い、徳を実践することによって得られる持続的な幸福であり、内面的な充実と社会的な調和を重視します。幸福は「人間らしく生きること」にあり、個人の自己実現と共同体の善を追求することが必要です。

功利主義の幸福:快楽や幸福感の総和を追求し、最も多くの快楽をもたらす行動が評価されます。個人や社会の幸福を数値化し、感覚的な満足の最大化を目指す点が特徴です。

このように、アリストテレスの幸福は内面的な成長と徳に基づくのに対し、功利主義の幸福は感覚的な快楽の量に基づいて評価されます。

質問:道徳的な行動・美徳のためには習慣が不可欠だが、そうであろうと、習慣が美徳のすべてにはなり得ない理由は?

答え:アリストテレスの考え方において、新しい状況が常に現れることも、習慣が美徳そのものにはならない理由の一つです。以下にその観点を詳しく説明します。

新しい状況への適応

アリストテレスは、美徳が理性に基づく選択であると強調しました。習慣的な行動は過去の経験やパターンに基づいているため、通常は新しい状況や未経験の課題には十分に適応できない可能性があります。つまり、習慣が自動的に正しい行動を導くわけではなく、新しい状況においてはその習慣をどのように適用すべきかを理性で考え、判断する必要があります。

新しい状況における道徳的判断

道徳的に優れた行動を選ぶためには、新たな状況における判断が重要です。過去の習慣や慣れた行動パターンだけでは、新しい状況や予期しない困難に適切に対応できない場合があります。アリストテレスによれば、美徳は常に理性的な選択を必要とし、これは新しい状況に対しても柔軟に適応する力を意味します。

たとえば、同じ道徳的基準を新しい状況に適応させるためには、単に習慣的に行動するのではなく、その状況に最適な行動を選ぶことが求められます。新しい状況では、何が最善かを理性的に考える必要があり、習慣だけでは十分に対応できないことがあるのです。

結論

したがって、アリストテレスは美徳が習慣のみによって成り立つことはなく、理性や選択、そして新しい状況への柔軟な適応が重要であると考えました。新たな状況が常に現れるため、道徳的な行動には反射的な習慣だけでなく、状況に応じた理性的な判断と選択が必要です。

⬇️

美徳には判断が必要

⬇️

アリストテレスによれば、判断("crisis"や"krisis"としても知られる)は「実践的な知恵」("phronesis")に関連しています。アリストテレスは『ニコマコス倫理学』において、「実践的な知恵」(phronesis)を、理論的な知恵("sophia")とは異なり、倫理的な決定や行動に関する知識として位置づけています。

「実践的な知恵」とは、具体的な状況において最適な行動を選択する能力であり、個々の場面でどのような行動が最も適切であるかを判断する力です。このため、判断は単に抽象的な知識や理論に基づくものではなく、現実的な状況に応じた選択を行う実践的な能力として捉えられています。

したがって、アリストテレスにとって判断は、「実践的な知恵」の一環として、倫理的かつ実際的な問題に対処するための知識の一形態です。

実践的な知恵(phronesis)は、政治的な意味合いを持つ美徳の一つとされています。アリストテレスは『ニコマコス倫理学』において、実践的な知恵を個人の倫理的判断にとどまらず、社会や共同体の中でどのように行動するか、特に政治的な状況においてどのように行動するかに関連すると述べています。

実践的な知恵は、倫理的な行動を選択するだけでなく、公共の善を追求するために必要な判断力を提供するため、政治的な美徳としても重要です。政治家や指導者は、共同体の幸福や福祉を実現するために、実践的な知恵を活用して、適切な政策を選び、社会的・政治的な決定を行う必要があります。この意味で、実践的な知恵は単なる個人の倫理的判断を超えて、共同体の福祉や政治的な判断にも関わる重要な美徳となるのです。

つまり、アリストテレスにとって、実践的な知恵は政治や公共の領域においても不可欠であり、倫理と政治の交差点で重要な役割を果たします。

実践的な知恵(phronesis)を持つ人は、自分自身だけでなく、同じ市民や人類全般についての「善」を熟慮することができます。アリストテレスにとって、実践的な知恵は単に個人的な幸福や利益を追求するための知恵ではなく、他者との関わりの中で何が最も「良い」行動であるかを見極める能力でもあります。

実践的な知恵を持つ人は、倫理的な判断において、自分自身の幸福や利益だけでなく、他人や社会全体の善を考慮に入れることが求められます。例えば、共同体の中で最適な行動を選ぶ際、個人の利益だけでなく、全体の福祉や調和をも考慮する必要があります。このため、実践的な知恵は個人の倫理的選択を超えて、社会的・政治的な責任を伴うものとして位置づけられます。

また、アリストテレスは実践的な知恵が「中庸」を理解し、極端な行動を避ける能力でもあると述べています。これにより、他者との共生や社会全体にとって有益な行動を選ぶことができるのです。したがって、実践的な知恵を持つ人は、自己の利益だけでなく、他者や社会全体の善を考慮して判断し、行動することができると言えます。

質問:熟慮とは?

答え:熟慮(deliberation)は、アリストテレスにおいて、まさに「今、この場での行動」に関するものであり、それぞれの状況において実現できる最高の善を追求するものです。アリストテレスは『ニコマコス倫理学』において、熟慮を「行動の選択に向けた理性的な思考プロセス」として説明しています。このプロセスでは、個々の状況に応じて何が最も適切であるか、最も良い行動がどれであるかを考慮することが重要です。

熟慮は、単に抽象的な理論に基づくものではなく、具体的な行動に結びつく実践的な思考です。例えば、ある人が他者に対してどのように振る舞うべきか、あるいは特定の状況でどう行動すべきかを考える際に、その場のコンテクストや状況において最も適切な行動を選択するために熟慮が行われます。

アリストテレスによれば、この熟慮を通じて、人々は「最高の善」を追求することができますが、ここでいう「最高の善」とは、理論的に理想的なものではなく、現実的な状況の中で可能な限り最適な善です。したがって、熟慮は個別の状況を踏まえ、現実的に実現可能な最良の行動を選ぶための重要な知恵の一形態といえます。

⛵アリストテレスの市民観

彼の政治哲学の中心に位置し、『政治学』において詳細に論じられています。アリストテレスにとって、市民(polites)とは、単なる住民や個々の人々を指すのではなく、特に**ポリス(都市国家)**の共同体において積極的な役割を果たすべき存在です。

アリストテレスの市民観の主な特徴は以下の通りです:

共同体の中での生き方

アリストテレスは、人間を「ポリス的動物」(zoon politikon)と呼び、共同体の一員として生きることが人間の本質的な特徴であると述べています。ポリスは、個人の幸福や徳(aretē)を実現するための最適な場所であり、個々の市民は共同体の中で相互に協力し、共に繁栄するべきだと考えました。市民としての役割と責任

市民は、単に市民権を有する存在ではなく、政治的な活動に参加し、ポリスの運営に貢献することが求められます。アリストテレスは、政治的な活動(例えば、市民としての役職を務めたり、選挙で投票したりすること)を、徳を実践するための重要な手段と見なしました。良い市民は、ポリスの政治において積極的に関与し、共同体の利益を追求することが求められます。市民の徳(良い市民)

アリストテレスは、市民が良い市民として行動するためには、一定の徳を持っている必要があると考えました。良い市民とは、自己中心的ではなく、共同体の福祉や他者の善を考慮して行動する人物です。アリストテレスは、良い市民が共同体の倫理的・政治的発展に貢献し、最終的にはポリス全体の幸福を追求することが重要だと強調しています。政治体制と市民の役割

アリストテレスは、様々な政治体制(君主制、貴族制、民主制)について議論し、それぞれの体制における市民の役割や責任についても考察しました。彼は、理想的な体制として「ポリティア」(polity)を提案しました。これは、中庸を守り、共通の善を追求する民主的な体制です。市民は、この体制の中で積極的に参加し、共同体の利益を最優先に考えた行動を取るべきだとしました。市民と政治的自由

アリストテレスは、市民が自由に政治に参加することが、個人の徳と共同体の発展にとって不可欠だと考えました。この自由とは、単なる法的な自由ではなく、政治的な決定に積極的に関与する自由を意味します。市民が自らの判断に基づいてポリスの運営に参加し、共により良い共同体を作り上げていくことが、最も重要だとされました。

結論

アリストテレスの市民観は、個々の市民がポリス(都市国家)という共同体において積極的に関与し、共通の善を追求するという思想に根ざしています。市民は、自己の幸福だけでなく、共同体全体の幸福を追求する責任を持つ存在として、徳を実践し、政治に参加することが求められるのです。

アリストテレスの市民観において、政治の目的はまさに人間の本質の表現であり、人間の能力を発揮する機会であり、善良な生活に欠かせない要素とされています。アリストテレスは『政治学』において、人間は「ポリス的動物」(zoon politikon)であり、共同体の一員として生きることが人間の本質的な特徴であると述べています。この観点から、政治は人間の本性を実現するための不可欠な要素であると考えられています。

具体的には、アリストテレスは次のように述べています:

人間の本質としての共同体性

アリストテレスによれば、人間は単独では生きることができず、共同体(ポリス)の中で生きることが人間の本質です。人間は社会的な存在であり、他者と協力し、共に生活することを通じて、真の意味でその能力を発揮し、徳を実現することができます。ポリス(都市国家)は、そのための最適な場所であり、政治はその運営と発展における理論と実践を提供する学問です。政治と人間の能力の発揮

政治は、個人が持つ能力(例えば、判断力や道徳的な選択力)を最も発揮できる場です。市民は政治的な活動を通じて、自らの徳を実践し、共同体に貢献することが求められます。つまり、政治は単に法や制度を学ぶだけでなく、人間がその本性を全うするための道具であり、実際にその能力を発揮する機会を提供します。善良な生活に不可欠な要素としての政治

アリストテレスは「善良な生活(eudaimonia)」を、人間がその徳を最大限に発揮することによって得られるものと考えました。善良な生活は個人の徳に基づくものですが、それが実現されるためには、共同体の中での役割を果たし、共同体全体の善を追求することが必要です。したがって、政治は善良な生活にとって欠かせない要素であり、個々の市民が政治的な活動を通じて自己を実現し、共同体の発展に寄与することが重要だとされています。

総じて、アリストテレスの市民観において政治は、人間の本質を表現し、個々の能力を最大限に発揮するための機会であり、最終的には善良な生活を送るために不可欠なものだと位置づけられています。

奴隷制擁護論

アリストテレスは『政治学』の中で、奴隷制について言及していますが、彼の見解は現代の観点からは非常に論争的です。アリストテレスは、奴隷制を自然なものと考えていたとされています。彼によれば、ある人々は「自然に」支配的な立場にあり、他の人々は支配されるべきだとし、奴隷はそのような支配されるべき存在であると主張しています。

アリストテレスは、ある意味で奴隷制を社会の秩序の一部として正当化していました。彼の見解では、支配者と被支配者は異なる性質を持っており、奴隷は理性を持たないか、または理性を活用できないため、支配者の支配に従うべきだと考えていました。しかし、この考え方は現代の人権や平等の原則に対しては受け入れられません。

ただし、アリストテレスは、奴隷制が「自然」に適しているのは、特定の人々に限られるべきだと考え、すべての人々に当てはまるわけではないと認識していました。奴隷制を支持するにしても、それは一部の人々に対してのみ、という限られた範囲での見解だったのです。

現代の倫理や人権の視点からは、アリストテレスの奴隷制に対する見解は批判されるべきものであり、彼の理論が時代背景に基づくものであることを理解することが重要です。

GPT先生より👩💻

アラスデア・マッキンタイア(Alasdair MacIntyre)は、20世紀から21世紀にかけて活躍したスコットランド出身の倫理学者であり、政治哲学者です。彼は、特に『後期近代の倫理』("After Virtue")という著作で広く知られ、現代倫理学や政治思想に大きな影響を与えました。

マッキンタイアの主張の中で中心的なのは、近代倫理学の理論が人間の徳(virtue)を中心に据えることなく道徳的規範を論じていることへの批判です。彼は、近代社会における倫理の空洞化を指摘し、古代ギリシャの倫理学、特にアリストテレスの徳倫理学の再評価を提案しました。彼の主張は、倫理的判断は個人の徳と社会的な共同体の文脈に基づいて行うべきだというものです。

また、マッキンタイアは「自己の物語」という概念を提唱し、人間の道徳的選択や行動は、彼の歴史的、文化的、社会的背景に根ざしていると考えました。彼の思想は、政治哲学や社会理論、教育哲学にも影響を与え、多くの学者から注目されています。

アラスデア・マッキンタイアの著書『美徳なき時代』(英語タイトル:After Virtue)では、現代社会における倫理的混乱や道徳的空虚についての批判が展開されています。マッキンタイアは、現代の倫理思想が「美徳」(virtue)を中心に据えたものではなく、むしろ道徳的規範や理論が断片化し、道徳的な基盤が失われていると指摘します。以下はこの著作における主な論点です。

1. 倫理的虚無主義(Moral Nihilism)とその原因

マッキンタイアは、近代倫理学が分裂し、無意味に見える道徳的議論に陥っていることを強調します。現代の倫理学では、道徳的な規範が一貫した理論に基づいていないため、倫理的判断が感情的、相対的、または個人的な立場に依存することが多いとしています。この状態は「倫理的虚無主義」と呼ばれるもので、道徳的規範が普遍的な基盤に支えられず、ただの個人的な好みや文化的規範に過ぎないという考えが広がっています。

2. 美徳倫理の再評価

マッキンタイアは、こうした現代の倫理の危機に対して、アリストテレスの「美徳倫理」を再評価することを提案します。アリストテレスにとって、倫理的行為は個人の「徳」を発展させることに基づいており、徳は「人間の目的」に到達するために必要な性質です。彼は「最終目標」としての「良い生(the good life)」を、個人の成長と他者との関係を通じて追求することを主張しました。マッキンタイアは、現代においてもこの美徳倫理を取り戻す必要があると述べています。

3. 共同体と道徳

マッキンタイアは、道徳的行為が個人の独立した選択によるものではなく、共同体の中で育まれ、発展するものであると強調します。倫理的判断は、社会の中で伝統として受け継がれてきた価値観や慣習に基づいてなされるべきです。この点で、彼は現代社会が個人主義に傾きすぎていることに警鐘を鳴らします。個人が倫理的行動を選択する際、自己の物語や共同体の価値観と深く結びついている必要があるとマッキンタイアは考えています。

4. 物語的アプローチ

『美徳なき時代』では、道徳的行為者としての人間は自己の「物語」の中で目的を追求する存在であると述べています。人間は単なる個々の選択の集合ではなく、自分の人生を一つの物語として理解し、その中で目標に向かって行動します。物語的アプローチは、道徳的行為が文脈に依存することを示しており、個人の行動や選択がその人の過去、社会的背景、さらには共同体の歴史と結びついていることを強調します。

5. 倫理的回復と社会的改革

マッキンタイアは、現代社会における倫理的な回復を目指すべきだと述べます。彼は、近代的な道徳的危機を克服するためには、倫理的な価値の再生と共同体の重要性を再認識する必要があると考えています。特に、徳を中心とした倫理学の復活が重要であり、それによって個人と社会の調和が図られるとしています。

まとめ

『美徳なき時代』では、道徳的判断が意味を持つためには、現代の個人主義的で相対主義的な倫理観を超え、徳を中心にした倫理学を再構築する必要があるとマッキンタイアは主張します。彼の提案は、アリストテレスのような徳倫理を現代に取り戻すことであり、個人と社会が共に善き生を目指して歩むための道を提示しています。

マッキンタイア(Alasdair MacIntyre)は、倫理学の分野で広く知られる哲学者で、特に『後退する倫理学』(After Virtue)で提唱した「物語的な人格の考え方」において重要な位置を占めています。彼の考え方は、個人の道徳的実践が単なる規範や抽象的なルールに基づくものではなく、個々の人生の物語の中で形成されるべきだという立場を取っています。

物語的な人格の考え方の主な特徴:

自己の理解は物語的である

マッキンタイアは、人間の道徳的な行為や選択は、単独の行為者の判断にとどまらず、過去の出来事、文化的背景、社会的文脈といった広範な物語の一部として理解されるべきだと考えています。彼によれば、自己は単なる個別の瞬間や行為で定義されるものではなく、人生全体が一つの物語として構成され、その中で個人は成長し、価値観や目標を形成していくのです。道徳的実践は物語の中で意味を持つ

道徳的判断や行動は、個人の物語の中で意味を持つとマッキンタイアは述べます。つまり、特定の行為が道徳的に適切かどうかは、個々の物語における文脈や目的によって決まります。個人がどのような目標を持ち、どのような物語を歩んでいるかが、その判断を導く鍵となります。道徳的成長と物語の統一

人生を物語として捉えることで、個人は自分の道徳的成長をより良く理解できるとマッキンタイアは考えています。成長とは、単なる知識の習得や技術的なスキルの向上ではなく、自己の物語の中で新たな価値を見いだし、それを実現するための方向性を見つける過程です。共通の物語と社会的文脈

また、マッキンタイアは、個々の物語が社会的な物語とも密接に関連していることを強調します。道徳的実践は個人だけでなく、共同体や社会の物語の中で意味を持つものであり、個人はその社会的な文脈において自分の行動や選択を理解し、形成していく必要があるとしています。

結論

アラン・マッキンタイアの「物語的な人格の考え方」は、道徳や倫理が単なる規範や理論に基づくものではなく、個人の生きた物語の中で意味を持つという視点を提供します。彼は、自己の道徳的成長を物語の流れの中で理解し、他者との関係や社会的文脈を考慮しながら行動することの重要性を説いています。

以下、GPT👩💻

マイケル・サンデルの考え方に基づけば、正義の原理が「中立性」を求めるのは、善良な生活に対する考慮を無視する可能性があるという点が問題だとされています。サンデルは、道徳的行為を物語的な視点から考えるべきだと考えています。この視点では、個人の行動や選択が他者との関係性や社会的背景の中で意味を持つことを重視します。

もし正義の原理が完全に中立的であるならば、善悪や何が「良い人生」であるかに関する判断を避けることになります。しかしサンデルは、正義や倫理的な議論において、一定の価値観や善悪の概念を考慮することが重要だと主張します。つまり、正義の原理が中立性を保とうとするあまり、人々がどう生きるべきかという問いを無視してしまうことには問題があるという立場です。

サンデルは、例えばアリストテレスのように、正義を単なるルールの適用ではなく、何が人間にとって「良い生活」かという問いに基づいて考えるべきだと考えています。

サンデルの「正義: 何が正しいかを考える」(原題: Justice: What's the Right Thing to Do?)において、彼はこのような考え方を詳述しています。特に、正義に関する議論において中立性を保つことが倫理的に問題である点について触れています。

サンデルは、この本でアリストテレスやロールズなどの哲学者を引きながら、道徳的・政治的判断における中立性がどのように限界を持つかを論じています。彼の立場は、正義の原理が善悪の判断に関与し、人々がどう生きるべきかという問いを無視すべきではないというものです。特に、ロールズの「無知のヴェール」などの概念を批判し、正義の問題を個々人の生活や社会的背景を無視して考えることが適切ではないことを示唆しています。

このテーマに関連する部分は、本書の中で「道徳的・倫理的な価値判断」と「中立性」の問題に焦点を当てている章で取り扱われています。

サンデルの見解によると、道徳的不一致に対する公的な関与が活発になることは、相互的尊敬の基盤を強化する可能性があると考えられています。サンデルは、道徳的・倫理的な問題について公共の議論を深めることが重要だと考え、その過程で異なる価値観や意見に対して開かれた態度を持つことが、民主社会における相互的な尊敬を育むと論じています。

彼の主要な主張は、個々の価値観や信念に対して対話を通じて理解を深めることが、単に「合意に達すること」を超えて、より広範な相互理解と尊重を促進するという点です。公的な場での道徳的な対話を通じて、私たちは他者の異なる立場を理解し、そこから共通の土台を見つけることができます。これによって、他者の価値観を軽視することなく、むしろ尊重する形での社会的な結びつきが強化されるのです。

したがって、道徳的不一致が公的な場で積極的に取り扱われることで、相互的尊敬の基盤はむしろ強化されるとサンデルは考えているのです。

サンデルは、公共生活における道徳的・宗教的信念を避けるのではなく、むしろもっと直接的にそれらに注意を向けるべきだと考えています。サンデルは、民主主義において道徳的・宗教的信念が重要な役割を果たすとし、これらを公共の議論から排除することはむしろ不健全だと指摘しています。

サンデルによると、公共生活における道徳的な議論は、人々が持つ価値観や信念に基づくものであり、これを無視することは公共の問題に対する真剣な議論を妨げることになります。たとえば、社会的・政治的問題について話し合う際に、個人の道徳的または宗教的信念はしばしば不可欠であり、これを議論に取り入れ、他者の立場に対しても敬意を払いながら対話を行うことが重要だとしています。

サンデルは、「公共の合理性」という概念に対して批判的であり、公共の議論がただの「合理的合意形成」に終始するのではなく、道徳的・宗教的信念をも含む深い議論が行われるべきだと主張しています。そうすることで、人々は自己の価値観を他者と共有し、社会的な共通善を見出すことができると考えています。

したがって、サンデルは公共生活における道徳的・宗教的信念を避けるのではなく、それらを尊重し、真摯に向き合うことが、民主主義の健全な運営にとって必要だと考えています。

サンデルは、困難な道徳的問題についての公の討議が必ずしも同意に至るわけではないし、他者の道徳的・宗教的見解を認めるに至る保証すらないと考えています。

サンデルは、道徳的・宗教的な議論が深く根本的な価値観に関わるため、その討議が合意に達することは難しいと認識しています。むしろ、意見の不一致が続く可能性が高く、それが社会的な議論の中で自然であることを彼は強調しています。彼の立場では、合意に達することが唯一の目的ではなく、重要なのは異なる立場に対する理解を深め、対話を通じて相互の尊重を築くことです。

また、サンデルは、公共の議論において他者の道徳的・宗教的見解を尊重し認めることが理想的ではあるものの、必ずしもすべての人が他者の見解を受け入れるわけではないとも述べています。これは、各人の信念が非常に深く、時に妥協が難しいためです。しかし、重要なのは、こうした不一致が存在する中で、公共の場での議論を通じて共通の理解を目指すことです。

つまり、サンデルは公の討議が必ずしも同意に至るわけではなく、他者の見解を認めることが保証されるわけではないと考えつつも、そうした議論こそが民主主義をより健全にするために必要だと強調しています。

🎍🎍🎍🎍🎍

続いて、

もっと読みやすくて同じくらい有用な本と、

読みやすいけど特に新しい情報はない本が続きます😅

🎑🎑🎑🎑🎑🎑🎑

昔に買って、積読になってしまった📖

8日間の義実家帰省のお供には持ってこいでは?とチョイスしました😅

リンク貼るのに調べたら超ベストセラーだった😳

🎑はじめに

反応しないことは、無理してガマンすることや、無視すること、無関心でいることではない

🎑第1章 反応する前に「まず、理解する」

ドゥッカ:苦しみ

ブッダの考え方:「人生には悩みがつきものだ」という現実を、最初に受け入れてしまう

「受け入れる」のではなく、「ある」ものを「ある」と理解するだけ

🎑苦しみの原因は「執着」

手放せない心、どうしてもしがみついてしまう、こだわってしまう

悩みについ反応して「闘おう」「なんとか変えてみせよう」「打ち勝ってみせよう」ともがきあがく

しかし、勝てることはほとんどない

たとえ今より強くなっても、「ままならない現実」は、いつもそばにあり続ける

🎑満たされない心とどう折り合うか

渇愛:求め続けていつまでも渇いている満たされない心

大切なのは、「心とは、そういうもの」と理解しておくこと

ブッダの教え:求めても満たされるとは限らないのが、心

➡️「人生はそういうもの」と、大きく肯定できる

🎑承認欲があることを認め、心の渇きの正体を理解する

「あの人に認められたところで、それが一体なんなのだ?」

🎑これ以上悩みを増やしたくないなら、テキトーな反応を減らすこと

悩みを抜けるには心の外にあるカラダの感覚に意識を向けることがベストの方法

🎑「ブッダ」とは、「正しい理解をきわめた人」という意味

正しい理解とは、自分が考えることではなく、逆に、「自分はこう考える」という判断や、解釈、ものの見方をいっさい差し引いて、「ある」ものを「ある」とだけ、ありのままに客観的にニュートラルな目で物事を見据えること

ただ見ているだけ

➡️反応はない、動揺しない、何も考えない

🎑第2章 良し悪しを「判断」しない

判断:決めつけ、思い込み、自虐、失望、落胆、人物評

「こうでなければ」という思い込み➡️完璧主義、頑張りすぎ

人が苦しみを感じるとき、必ず「執着」がある

「相手はこうでなければ」という期待・要求(勘違い)が、苦しみを生んでいる

「自分は正しい」と判断した時点で、その判断は「間違ったもの」になってしまう

人間は一部しか見ていないにもかかわらず、すべてを理解した気になって、「自分は正しい」と思い込んでいる

自分のアタマで考えたことが正しいということにはならない、相手とは考えている前提(立場、体験、脳も)違うから

どのような判断も、妄想にすぎない

それにもかかわらず、「自分は正しい」と執着したら、「慢」が生まれる

「正しい理解」とは、「正しいと判断しない」理解

🎑判断しないための実践

①「あ、判断した」と気づく

②「自分は自分」と考える:余計な判断こそが苦しみを生む。自分の心は、自分で選ぶ

③いっそ「素直になる」

「自分は正しい」という思い込みが苦しみの原因。あまりに小さな自己満足。それよりも自分のこれからの方向を見ること

➡️「私は慢という病気にかかっていました」と素直に認めるのが一番

🎑否定的な判断をやめる練習

①外を歩く:肉体がキャッチする感覚に意識を向ける

別の人の孤独を想うことができたら、そのとき孤独でなくなる

ネガティブな判断が湧いてきたら、そこでゲームオーバー

いさぎよく、感覚の世界へ意識を向け換えようと考える➡️外に出る

②広い世界を見渡す

自分を否定する判断は、小さな思い込みや勘違いだったのかもしれない

執着から一歩離れて、外の世界を見渡してみれば、その否定的判断はもう存在しない

③「私は私を肯定する」と自分に語りかける

ポジティブ・シンキングとは違う

今自分を否定してしまう判断を、どう止めるか

「自分はできる」と思いたい

「自分はすごいのだ」という慢に囚われている

➡️しかし、自信を持つのは、現実的には不可能

自信なんて考えなくてよい

それよりも、今しておかなければいけないことがある

「自信めいた気持ち」が出てきたときは、「あ、妄想が沸いた」

「あ、判断した」

と気づいて、リセットしようとする

「それより今できることは何だろう?」と考える

自信がないからといくら先延ばししても、自信が持てる状況はたぶん来ない

いくら無理しても、更なる目標をクリアしても、きっと自信はつかない

ただ今なすべきこと、今できることを、やっていく・やってみる

「まだまだ」「自信がほしい」とも考えず、私は私を肯定する。そして、今できることをやっていこうと考えること

🎑「とりあえず体験を積む」だけでよい

唯一、自信を持てることがあるとすれば、それは「こう動けば、成果が出る」という見通しが立つようになったとき

今この瞬間に、なんの判断も必要ない

ただ「やってみる」だけ

そうやって「体験を積む」だけでよい

➡️「やってみる」という発想に立てれば、人生はかなりラクになる

🎑第3章 マイナスの感情で「損しない」

「感情に悩まされている」というのと、「相手とどう関わればいいのか」は、別の問題、分けて考える

🎑反応しないことが「最高の勝利」

相手の怒りに無反応で返す

勝利とは相手に勝つことではなく、「相手に反応して心を失わない」こと

🎑相手の反応は相手にゆだねるのが人間関係の基本

相手の言い分を否定せず、説得もせず、ただ理解するだけ

人は持っている脳が違う

「自分は正しい」という思い込みには、「慢」(自分を認めさせようという欲)も常に働いている

こうした精神状態は妄想と慢という「非合理な発想」に囚われた状態

わかりたくもなちい相手に対してこそ、反応せずに

「言うことはわかります」

「どうしたいのでしょうか」

と客観的な状態に立って、「心の後ろ半分は自分の心を見る」ことに使う

➡️だんだん不動心が育つ

しなくていい判断(相手への判断)は、しないほうがいい

相手が身近で大切な人であればあるほど、余計な判断はしないに限る

🎑過去を引きずるのは、記憶に反応している状態

怒りの原因は相手ではなく、自分の中の記憶

「記憶は記憶。思い出しても反応しない」というのは、仏教を学んで得られる最高の智慧

🎑相手と理解し合うことを最終ゴールにすえる

反応しないことが大事だが、これは相手に無関心でいるとか、我慢することではない

自分の怒りを抑え込む必要はない

伝えることで相手が理解してくれる可能性があるなら、理解してもらうことを目的にすべき

理解し合うには時間がかかる、急ぐ必要はない

「いつかわかり合える」という楽観・信頼を持って、向き合うこと

🎑欲を追いかけてもいい

やってみたい、チャレンジしたいことがあるなら、その欲求は大切にしよう

ただし、欲求の満足が幸せにつながるのは、本人が「快」を感じられる場合だけ

欲が膨らみすぎて、焦りとか不安とか不満になってしまうのなら、その欲求はいったん手放さないといけない

「苦(不快)を感じたら仕切り直しなさい」

欲求を生きるエネルギーに変えて「快」を感じる生き方は、合理的

ムダな欲求に手を伸ばして、振り回されて「不快」を抱えている生き方は不合理

「今、快を感じているか、不快を感じているか」をよく観察しよう

毎日の「快」を大切にして、楽しいときは「楽しい!」、心地よいときは「心地よい!」と素直に感じ取るように努めていると、「快」はもっとはっきりと、鮮明に感じ取れるようになる

幸福も、心がけ次第で増やすことができる

🎑第4章 他人の目から「自由になる」

自分を肯定しきれていないから、自分に納得できていないから、自分の価値を確認するために他人と「比較」する

自分を「よし」と判断したい

しかし、比較はとても不合理な思考

・バーチャルな妄想でしかないので、手応えを感じられない

・比較しても自分の状況が変わるわけではない=いつまでも安心できない

・安心を得るためには完全に有利な立場に立たなければいけないが、それは不可能なので常に不満が残る

承認欲はモチベーションとして利用するのはよいが、目的そのものにしてはいけない

他人が認めてくれるかどうかは他人が決めることで、コントロールできるものではないから

他人の評価を目的にしてしまうと、他人の目が気になる心理に突入してしまう

正しい努力とは、「人に認められるため」「成果を上げるため」といった外部のものを目標にすることではない

作務:「意味があるか」を問うのではなく、無心に励んで、充実感や心を磨く爽快感や納得を目的とする

🎑無心でやり、心を尽くして取り組めば、充実感と納得が得られ、もう誰の評価も必要としなくなる

🎑第5章 「正しく」競争する

競争もまた「求める心」から始まっている

人間には「貪欲」があり、その限りはどれだけ承認欲を満たせるものを手に入れても、新しい競争へと参戦してしまう、競争心が駆り立てられる

誰かの都合で作り出されたバーチャルな競争に乗っかってしまうと、降りられなくなる

➡️完全な勝利(=安らぎ)はどこにもないので、いつまでも人の目を気にして、どこか臆病で、心乾いている

🎑考えるべきは、競争という現実に「自分はどう向き合うか」

「どんな心で現実の中を生きていくか」、自身の態度を確立せよ

競争に乗るか降りるかの二者択一ではなく、「競争の中を、違うモチベーションで生きる」という第三の選択肢、発想

➡️「勝つ」という動機以外で、競争社会を生きていくこと

勝ちたい、勝った、負けたくない、負けた…どれも妄想

それよりも私達が目醒めるべきは、競争という現実に対して、日頃「どんな心で向き合っているか」という、最も根源的な部分

自分がどんな心で外の世界に対峙しているかを理解するのが先

勝ちたいという妄想に気づいて、まずは抜け出すことが、競争から自由になる第一歩

🎑慈・悲・喜・捨という心がけを、心の土台に、人生のモチベーションにすえてみる

慈:相手の幸せを願う心。お役に立てればよし。喜びの心に立てば、人の喜ぶ顔を見たときに、自分も幸せを感じられるようになる

悲:相手の苦しみ・悲しみをそのまま理解すること。悲の心に立てば、つながりを感じられる、世界が広く感じられる

喜:相手の喜び・楽しさをそのまま理解すること

捨:手放す心、捨て置く心、反応しない心

難しいのは「捨の心」

執着があるから

相手に認めさせたい、勝ちたいというのは、全部「執着」

人は執着している思いを、「相手のため」「世の中のため」「正義のため」と理屈を作って正当化する

「心の持ち方」を知るだけで、反応の中身が変わる

➡️仏教だけでなく、さまざまな思想や人から生き方・考え方を学んでいくことは、今後の人生の希望になってくれる

🎑五つの妨げ(快楽に流される心、怒り、やる気の出ない心、そわそわ落ち着かない心、疑い)に気をつける

妨げに襲われたらなるべく反応しないで妨げが襲ってきていると理解するのは正しい勝ち方

「心の弱さ」「妨げに負けてしまう心」をありのままに見て、否定しない

本当の自分とは「頑張れる自分」から「弱い自分」を引いた残り。それ以外の自分は存在しない

🎑嫉妬の根底には承認欲がある

まずは、相手に目を向けている状態から「降りる」こと

相手は見ない

「他人と同じ成果を手に入れたい(他人と同じになりたい)」という妄想からも降りること

その上で、

「では、自分に何ができるだろう?」

「まだできることがあるのではないか?」と考える

脚下照顧

足元を見て、できることを積み重ねる

自分が目指した成功や勝利を手にしている相手に嫉妬めいた感情や負い目を感じたら、

「わたしには、違う役割があるのだな」

と考え方を切り替える

どんな人も、「お役に立てればよし」

🎑最終章 考える「基準」を持つ

心はいつも「まだ何かが足りない」という思いに駆られている

心が反応し続ける限り、この満たされなさ・苦悩は続く

「自分」が彼の「世界」に答えを求めたところで、結局、欲と怒りと妄想とで反応するだけ

自分自身の心の闇、苦悩は、最後は自分自身で乗り越えていくしかない

苦しみの中にいるときこそ、しばらく目を閉じて呼吸を感じて暗がりを見つめてみる

そのとき、自分の「心」だけが見える

その心に「正しい心がけ」を置いてみる

こうした心がけに、何度でも帰ってみる

「戻っては、踏み出す」の繰り返し

🎑目指すゴールは「最高の納得」

人は常に何かを追いかけ、手に入らない現実に苦しむ

そうした現実の中にあって、現実にのまれない心を持とう、苦悩を越えた「納得の境地」にたどり着こう、と考える

「納得」は、自分に「よし」と思えれば、それで上がり

「自身が納得できること」を基準にすれば、外の世界に振り回されることは減っていく

途中でどんなにつらい思いをしようとも、その後の人生に「納得」できるように、また最初からスタートすればよい

🎑ブッダが教えるのは、現実を「変える」ことではない

続いていく現実、人生の中にあって、せめて自分の中に苦しみを増やさない、「納得できる」生き方をしようと考える

私たちに必要なのは、自分が「最高の納得」にたどり着くための、正しい生き方、考え方、心の使い方:反応して苦しむのではなく、正しく理解し、苦しみの反応をリセットする

悩みを抱えたときに考えるべきは、自分を責めることではなく、「この生き方に間違いはない。いざというときは、この心がけに帰ろう」と思えることが、最高の答え

今日をよく生きることだけ大切にしていれば、きっと「最高の納得」へとたどり着ける

ー完ー

🎍ビジネス🎍🎍🎍

こちらも義実家帰省のお供にしたものの、社会人をしていれば感覚的に理解できることばかり書かれていて、往路の数時間で読み終わりました💦

上のサンデル先生の本とは大違い(半月、ノートに書きながら理解しようとしてもまだまだ終わらない)

第1章 なぜ今、北欧のデンマークが世界から注目されるのか?

国際競争力ランキング世界No.1(2022年、2023年連続)

圧倒的な強みは「ビジネス効率性」

デンマークは2020年から4年連続で世界第1位

(↔️日本は47位)

⛵デンマークの高い競争力の理由

①状況変化に対する先見の明と迅速な対応力、機動力、サバイバル能力:楽しんで時代の変化を先回り、状況の変化に合わせて柔軟にルールを変える(ルールが変われば、すぐに行動も変える)

例:世界一の自転車都市コペンハーゲン

➡️市民が楽しめるワクワクする街づくりに転換

②モチベーションが高い社員:ヒュッゲ(心地よさ)を大切にする

「人生で一番大事なことは、仕事ではない」という前提

「ワーク」の目的は「ライフ」を充実させること➡️短時間で最大限の成果を出せる、「ワーク」と「ライフ」がトレードオフになってはいけない

男性は仕事を言い訳に家事育児を放棄できないし、女性は家事育児を言い訳に仕事を放棄できない

働き方は、人生で何を大切にするのか、誰とどんな時間を過ごしたいかなど、「人生の優先順位」によって変わる

デンマーク人は、自分にとって大切なものが何かをわかっている、大切なものを守るために優先順位をハッキリつけて、優先順位の低いものはバッサリ切る

③高度なDX化:古いシステムを切り捨てる大胆さ

第2章 真の「タイパ」

デンマーク人が大切にしているのは「ヒュッゲなひととき」=心地良い時間

本当に大切なプライベートタイムにまで「タイパ」を持ち込んではいけない

大切なひとときまで時間を意識していたら、せっかくの贅沢なひとときが台無しになってしまう

自分が心から喜びを感じられる時間は、それ自体に価値がある

だから、喜びを感じられる時間は削ってはいけない

⛵相手の時間を尊重する

何をするときにも、「それだけの時間をそのタスクにかける必要があるのか」「そもそも本当にその仕事が必要なのか」を考える

無駄な業務をしている暇なんて無いし、相手側も無駄な業務に付き合っている暇なんて無い

⛵「仕事を追う」ためにやりたくてやる

自分がやった方が良いと思って、やり残した仕事を家族との時間の後や翌日早朝に対応する

「追われている感」はあまりなく、「追っている感」があるから自ら調整している

自分の役割をきちんと果たしたいから

単にお金を稼ぐためだけではなく、仕事とは自分が関心のある分野への知識や経験を深めることであり、その役職を通じた社会貢献であり、社会的責任を果たすこと、社会的責任を果たすことを通じた自己成長

夫婦揃って働きすぎてしまうデンマーク人夫婦も、互いの仕事へのリスペクトがあり、パートナーにも仕事を通じて喜びを感じられる人生を送ってほしいと願っている

⛵カジュアルさが生産性にとって、とても重要なファクター

意図的に「遊び」の要素を取り入れたインテリア

利用する人のマインドを解放させるための、遊び心あるカジュアルな空間づくり

お互いのいいエネルギーが交わり合うことで、いいアイディアが生まれる

社員それぞれが心地よいと思うスタイルで働くことをヨシとする

社員がベストコンディションで仕事に取り組むことが生産性アップにつながる

「努力」「根性」「我慢」ではない

高い生産性をキープするために、こまめに意識的に「休み」を取り入れる

「休み」とは決して寝込むことではなく、喜びを感じられるプライベートタイムをしっかり持つこと

⛵週休3日制の効用ー余白からアイディアが生まれる

休日が増えると、脳が休まる

仕事とはまったく関係のない別の活動をすることによって、気がついたら仕事の突破口が開けている

脳は休むことでクリエイティブになり、閃きが生まれる

週に1日は違うことをしてみることで、普段の仕事を俯瞰して眺められる

↔️目の前の仕事に追われて疲れきっていると、解決策が見当たらなくなってしまう

第3章 生産性を生む「人間関係」

「失敗してもいい」から挑戦できる

石橋を「造りながら」渡る

目的地がぼんやり見えたら、橋もないのにとりあえず進み始める

その上で橋が必要だと思ったら、色んな橋の造り方を試して、うまくいく方法で一気に進める

フットワークの軽さはデンマークの強み⬅️失敗に寛容だから、失敗のプロセスを含めた全過程が評価される。何を学んでどう活かしたかの方が重要

状況に応じて、柔軟にプラン・判断・ルールをどんどん変えていくことを最初から想定している

デンマーク:信用に基づいたマクロマネジメント=デフォルトが「青信号」、いちいち上司の指示を仰いだりすることはない。上司の役割は皆が良好な関係を築いてスムーズに仕事ができるためのカルチャーを生み出すこと&部下のファシリテート。社員に自分の果たすべき役割を理解させ、存在意義を感じさせる➡️部下が主体的に動けるようになり、組織の機動力が高まる&「仕事のつながり」を理解してやりがい向上

日本:不信に基づいたマイクロマネジメント=部下に仕事を進めてもらうよりも、部下を「コントロールする」ことに時間とエネルギーを費やしてしまっている

⛵デンマーク人は自分で考えること慣れている、小さな頃から自分でプランを立てて自分で問題解決してきたから

知識習得よりも知識を活用できる力が求められるデンマークの教育

⛵真の生産性は自己犠牲からは生まれない。飽くなき探究心と仕事への喜びから生まれるもの。関心がないと仕事は始まらない(記憶力から関心の度合いを測れる)

結局、生産性のカギを握るのは「人間関係」:ムリしない、ムリさせない➡️いいエネルギーの流れをキープ、内側から湧き出る情熱に突き動かされて仕事に取り組む

⛵多様性をまとめるのは「社会性」

具体的には

①解決志向で誠実率直なコミュニケーション

②ストレートに言い合うが、いちいち個人的に受けとめない力

③戦場を選ぶ意思:自分にとって重要ではないことにはこだわらない、気にしない、「戦いから降りる」

④デモクラシーのマナー:みんなの意見を平等に聞く

第4章 国際競争力を育む社会の「仕組み」

デンマークでは稼げば稼ぐほど高い税金を納めなければならないため、そもそもお金は仕事をするモチベーションとして成り立たない。明確なキャリアプランは持っていない人が多い(好奇心の向くまま、ただただ目の前の仕事に夢中になっていただけ)

➡️では仕事とは何か?

①自己成長のための仕事ー教育機会

②アイデンティティー:転職を奨励するカルチャー(柔軟に新しいことに挑戦できる人という意味。未来の可能性を狭めないための転職)=関心も適性もない仕事を長年ムリに続けることはしない

③「社会的意義」と「自分にとっての意味」

社会貢献できる自分でありたいという思い

どんな社会であってほしいか、そのために自分には何ができるのかを考えている

税金を払うこと=社会貢献

⬅️政府が信頼できるという背景、関係性がある

みんなが同じ権利を持てる社会であってほしいから、喜んで税金を払う

「人生で一番大事なことは、他人に貢献できる自分であること」

小国デンマークが世界を牽引できるのは、デンマーク人が仕事に自分なりの意味を見出し、関心と情熱を持って取り組んでいるから

仕事とは、ライフスタイルでもあり、アイデンティティー

好奇心、湧き出る意欲と意志があるからこそ、高度なレベルまで到達できる

🎍🎍🎍🎍🎍

🎑『論語』の「為政」編の冒頭近くにある「子曰、吾十有五而志乎学、三十而立、四十而不惑、五十而知天命、六十而耳順、七十而従心所欲不踰矩」という一節

孔子が自らの生涯の進展と成長を述べた言葉です。具体的には、以下のような意味があります。

「吾十有五而志乎学」: 「私は15歳の時に学問に志を立てた」という意味です。ここで孔子は、若いころから学問への情熱を持つようになったことを述べています。

「三十而立」: 「30歳で自立した」という意味です。30歳を過ぎて、社会的に独立し、しっかりとした自分の立場や信念を確立したことを示しています。

「四十而不惑」: 「40歳で迷わなくなった」という意味です。40歳に達する頃には、人生や道徳について迷うことがなくなり、確固たる考えを持つようになったことを表しています。

「五十而知天命」: 「50歳で天命を知った」という意味です。50歳になる頃には、自分の人生の目的や運命、天から与えられた使命を理解するようになったといっています。

「六十而耳順」: 「60歳で耳が順うようになった」という意味です。60歳を迎える頃には、他人の意見や考えを素直に受け入れることができるようになり、柔軟さと理解を持つようになったことを示しています。

「七十而従心所欲不踰矩」: 「70歳で自分の心の欲するままに従っても、法や道徳の範囲を越えることはない」という意味です。70歳になった孔子は、もはや自分の欲望に忠実でありながらも、倫理的な枠を超えることはなく、道を守り続けていると述べています。

この一節は、孔子が人生を通じてどのように成長し、知識を深め、徳を積み重ねていったのかを示すものであり、個人の成熟を表現しています。

⛰️ヒンドゥー教の四住期(四アシュラマ)

人生の段階的な成長と進化を示す概念であり、人生を4つの主要な時期に分け、それぞれに特定の義務と役割があるとされています。これに従って、ヒンドゥー教徒は道徳的、精神的、社会的にどのように生きるべきかを理解し、実践します。四住期は次の通りです。

ブラフマチャリヤ(Brahmacharya) - 学生期

これは人生の初期の時期で、一般的には少年期から20代の初めにあたります。この時期は、教育を受け、知識を学び、道徳的・精神的な訓練を受けることに専念します。家族から離れ、師のもとで学問や宗教的な教えを受けることが推奨されます。禁欲と自己統制が重要なテーマとなります。

グリハスティヤ(Grihastha) - 家庭人期

これは成人してから家族を持つ時期です。結婚し、子供を持ち、社会で生活し、家庭を築くことが求められます。この時期は、家族や社会の責任を果たすことが中心となり、物質的な成功や繁栄、義務を果たすことに重点が置かれます。家庭人としての義務(例:働くこと、家族を支えること、子供を育てること)が重視されます。

ヴァーナプラスタ(Vanaprastha) - 隠者期

これは50歳以降の時期で、家族と社会から少し距離を置き、静かな生活に移行する時期です。子供が成人し、家庭の責任を果たした後、人はより精神的な活動や瞑想、宗教的な修行に集中することが勧められます。社会的な義務から引退し、自然の中で静かな生活を送ることが推奨されます。

サンニヤサ(Sannyasa) - 出家期

最後の時期で、人生の最終段階にあたります。この時期には、すべての物質的な関心を放棄し、世俗的な生活から完全に引退して、霊的な探求に専念します。自己の解放(モクシャ)を追求し、無私の精神で生き、全ての執着を捨てて、最終的に悟りに至ることを目指します。

これらの四つの住期(アシュラマ)は、ヒンドゥー教徒が人生を段階的に進んでいく過程を示し、各時期での役割と義務を果たすことが重要視されます。

ユング:ライフサイクル研究の祖

以下、GPTによる要旨👩💻

スザンヌ・シュミット(Suzanne Schmidt)の著書『女性の中年危機』は、中年期における女性の心理的、社会的な変化に焦点を当てた作品です。この本では、特に中年期に女性が直面する「危機」とされる感情的な葛藤や身体的な変化について深く掘り下げています。

要旨としては、次のような点が挙げられます:

中年期の定義とその意義: 物理的な老化や社会的な変化が顕著になり、自己のアイデンティティを再確認する時期として位置づけられています。シュミットは、この時期を「危機」ではなく、自己理解や成長のチャンスと捉えています。

感情的な側面: 女性は子育てや仕事、家庭の役割から解放される一方で、自己価値や人生の意義について深く考え始めます。これにより、自己疑念や孤独感が生じることが多いとされています。

社会的期待と現実のギャップ: 社会が女性に対して求める役割や期待が変わる中で、女性たちはそれにどう対応するかを模索します。この時期において、女性は過去の自分を振り返り、未来に向けた方向性を模索することが多く、その過程で社会的な期待に挑戦する場合もあります。

再生と再評価のプロセス: シュミットは中年期を「自己の再構築のチャンス」と捉え、過去の人生の決定や経験を再評価し、より健康的で充実した人生を目指す過程を描いています。特に自分の価値観を再確認し、より自分らしい生き方を模索する重要性を強調しています。

本書は、女性が直面する中年期の複雑な問題を理解し、どのようにそれを乗り越えるかの道筋を提供する内容となっています。

スザンヌ・シュミットの著書『女性の中年危機』は、フェミニズムと深い関連があります。フェミニズムは、女性の権利と社会的地位の向上を目指す運動であり、この本もその視点から女性の中年期における経験を探求しています。具体的には、次のような点でフェミニズムとの関連が見られます:

ジェンダーに基づく社会的期待の批判: フェミニズムは、女性が社会的に果たすべき役割や期待に対して批判的な視点を持っています。シュミットも、女性が中年期に直面する「危機」が、社会的な役割に基づく期待やプレッシャーによって強調されることを指摘しています。特に、母親、妻、キャリアウーマンなど、多様な役割が求められる中で女性が感じる不安や自己疑念について触れ、これらがフェミニズム的な視点から問題視されるべきだと述べています。

女性の自己実現: フェミニズムは、女性が自己実現を追求する権利を持つべきだと強調しています。シュミットの本では、中年期が自己実現の再評価と再構築の時期であるとされています。この時期、女性は自分自身の価値や人生の目的を再評価し、新たな道を切り開こうとする過程が描かれています。これもまたフェミニズムの立場で、女性が自己の可能性を最大限に発揮し、社会の枠組みに縛られずに生きることを支持しています。

男性中心社会の影響: 女性が中年期に直面する問題には、男性中心社会(パトリアルキー)による影響が大きいとするフェミニズムの観点が本書に反映されています。特に、女性の価値が外見や母性に結びつけられること、またキャリアや社会的地位が男性優位の社会構造に影響されていることが問題視されます。シュミットは、こうした社会的背景が女性の中年期の経験にどのように影響を与えるかを考察しています。

女性の多様性を尊重: フェミニズムは女性の多様性を尊重し、個々の選択を肯定する立場を取ります。シュミットの著作でも、女性が中年期においても自分らしい生き方を選ぶことが重要だと強調されています。これは、フェミニズムが「女性らしさ」に押し込められず、個々の人生を自由に選択する権利を持つべきだという考え方と一致します。

総じて、『女性の中年危機』は、女性が中年期に直面する問題をフェミニズム的な視点から分析し、社会的な期待や男性中心社会の影響を乗り越え、自分自身を再発見し、自己実現を目指す重要性を説いています。

スザンヌ・シュミットの『女性の中年危機』は、男性中心社会における中年危機の捉え方について批判的な視点を持っていますが、その批判の焦点は主に社会的な期待や性別による役割分担にあります。男性中心の社会では、中年期における危機がしばしば「男性的な成功や失敗」という観点で語られることが多く、特に社会的な地位や経済的な成功に結びつけられがちです。シュミットは、こうした伝統的な男性中心の価値観が女性にとっては必ずしも当てはまらず、また中年期における女性の経験が十分に理解されていないことを指摘しています。

具体的には、シュミットは以下の点で男性中心的な中年危機の捉え方に対して批判的です:

社会的期待と役割の違い: 男性の中年危機が主に経済的成功や社会的地位の維持に関連付けられる一方で、女性の中年期は、家庭、子育て、さらには身体的な変化や老化など、異なる要素が関わります。シュミットは、女性が抱える中年期の問題が男性のそれと同じ枠組みでは語られるべきではないことを強調しています。

男性中心の価値観に対する批判: 男性中心社会では、特に中年期において「成功」という概念が男性的な価値観に基づいて評価されることが多いですが、シュミットはこれが女性に対して不公平であり、女性の中年期が一様に「危機」として描かれるのは不適切だとしています。女性にとって、中年期は再評価や自己成長、再生の機会と捉えるべきであり、社会的な枠組みを超えて個々の選択を尊重すべきだと説いています。

男性と女性の異なる「危機」: シュミットは、男性と女性の中年危機は異なるものであることを認識し、その違いを理解する必要があると主張しています。男性中心の中年危機が、外見や社会的評価に大きく影響される一方で、女性のそれは自己評価や身体的な変化、家庭内での役割など、多面的な側面を持っています。シュミットは、その違いを無視した一般的な中年危機の概念に対して疑問を投げかけています。

社会的な性別役割の再考: 女性は、中年期において「母親」や「妻」などの役割から解放され、自己の再評価を行う機会が増えますが、その過程で、男性中心の社会の価値観や期待から解放されることが重要だとシュミットは強調します。彼女は、女性が自分の人生における意味を再構築し、社会的な期待に縛られることなく自分らしい生き方を選択することを支持しています。

要するに、シュミットの著書は、男性中心の社会における中年危機の捉え方が女性には適用されるべきではなく、女性の中年期を再評価する必要があることを説いています。彼女は、性別による社会的役割や期待に縛られず、女性自身が中年期を自己実現のチャンスとして捉え直すべきだと考えています。

🎍🎍🎍🎍🎍

以下、今月読む予定の本📖

※下の本がすごくて、上の本は間に合わず。2月にスライドします💦

じつに良書っぽい!!😳

早速、GPTと対話👩💻

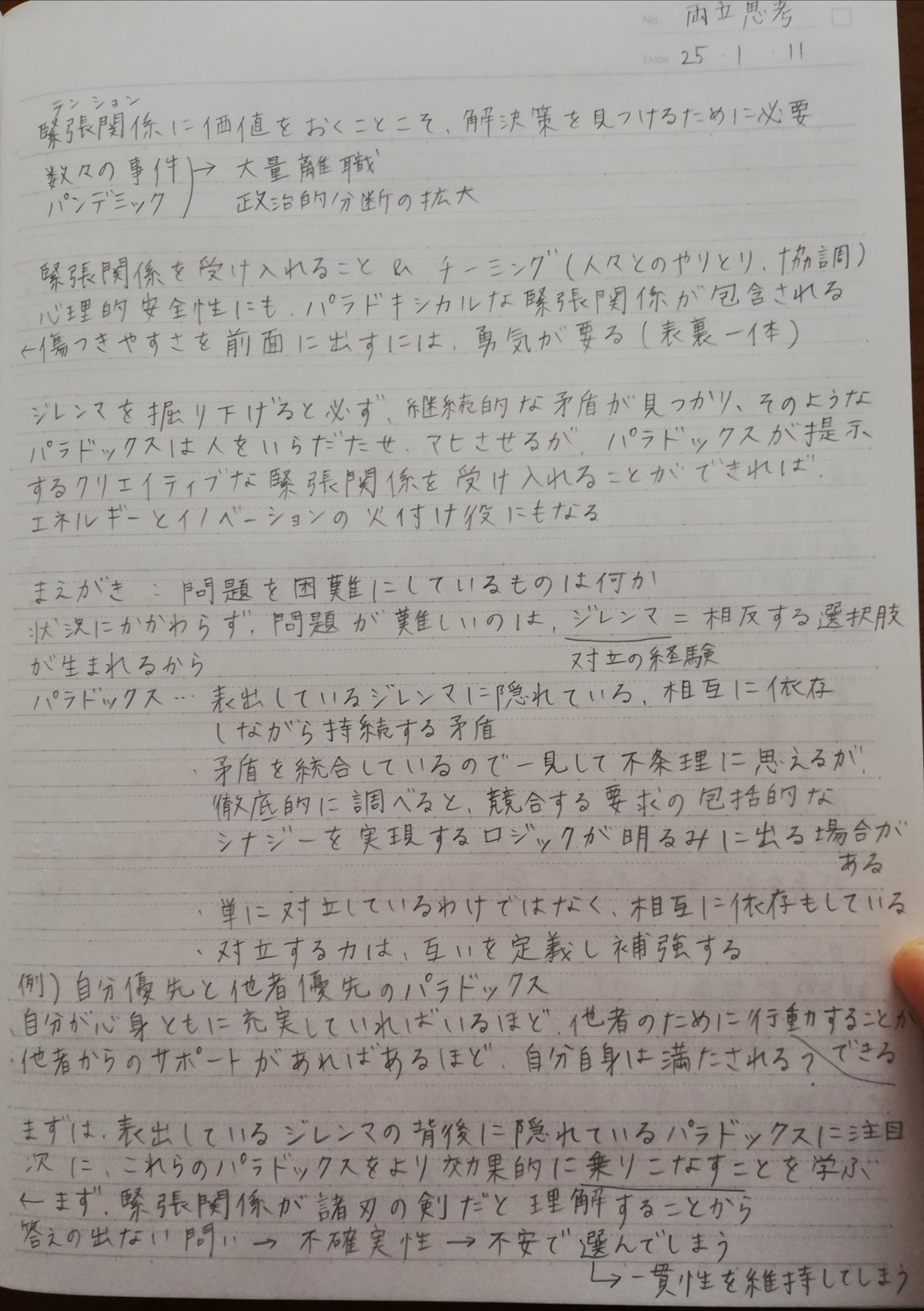

『両立思考』は、ウィンディ・スミスとケリー・パターソンが共著した本で、ビジネスや日常生活で直面する対立する選択肢や価値観をどう調整し、両立させるかに焦点を当てています。本書は、単純に「どちらか一方を選ぶ」ではなく、相反するアイデアや意見を両立させる方法を提案し、柔軟で創造的な問題解決のアプローチを提供しています。

この考え方は、特にリーダーシップやマネジメントの場面で役立つもので、現代の複雑で多様な状況に適応するための重要なツールとなります。

本書によると、パラドックスとは、対立する要素や矛盾するアイデアが同時に存在する状況を指します。ウィンディ・スミスとケリー・パターソンは、パラドックスを単なる矛盾や解決困難な問題として捉えるのではなく、それを受け入れ、両立させる方法を探ることの重要性を強調しています。

例えば、ビジネスにおける「効率性」と「革新性」のように、一見対立する2つの価値が同時に求められる場面が多くあります。本書では、このようなパラドックスを解決するために、「どちらか一方を選ぶ」のではなく、両者を共存させる考え方、つまり「両立思考」を採用することを提案しています。これにより、より創造的で柔軟な解決策が生まれるとされています。

近年では合理的思考が重視される傾向が強まっています。特に、ビジネスや科学、技術分野では、効率的で論理的なアプローチが価値を持つとされ、問題解決や意思決定においては、明確で単純な選択肢を選ぶことが求められることが多いです。

しかし、合理的思考が強調される一方で、パラドックスや矛盾する要素を受け入れ、両立させる思考の重要性も再認識されつつあります。特に、現代の複雑で不確実な社会においては、単純な「どちらか一方を選ぶ」アプローチでは対応しきれないことが多いからです。

例えば、老子やヘラクレイトスが提唱したような「相反する要素の統合」や「対立するものの共存」の概念は、今日のリーダーシップやイノベーション、変化への適応力において重要な役割を果たしています。ウィンディ・スミスの『両立思考』が示すように、現代においてもパラドックスを受け入れることで、より柔軟で創造的な解決策を見出すことができるという視点が広がってきています。

つまり、合理的思考とパラドックスを両立させることが、ますます重要なスキルとなってきていると言えるでしょう。

パラドックスが顕著になる3つの条件として「変化」「不足」「多元性」を挙げています。それぞれの条件について簡単に説明します。

変化(Change)

環境や状況の変化が急速であるとき、組織や個人は適応し続ける必要があります。このような変化の中で、安定を求めることや変化に柔軟に対応することなど、相反する要素を同時に考慮する必要があります。不足(Scarcity)

資源や時間が限られている場合、効率を追求しながらも創造性や革新性を求めることが求められます。このような不足の中で、両立させるべき要素が対立することがよくあります。多元性(Multiplicity)

異なる価値観や視点、ニーズが存在する状況では、複数の視点を同時に考慮し、共存させることが必要になります。多元的な状況では、相反する要素が共存するため、バランスを取ることが難しくなることがあります。

これらの状況では、パラドックスをうまく扱うための「両立思考」が重要だとされています。

🎑パラドックス思考

老子の言葉「天下万物は有より生じ、有は無より生ず」は、道家の思想を反映した深い意味を持っています。この言葉は、物事の生成や変化に関する原理を説明しています。

具体的には、「有」は現実に存在するもの、形あるものを指し、「無」はその背後にある無形の原理、潜在的な力を指します。老子は、物事が「有」すなわち実際に形を持って存在するものとして生まれ出るためには、「無」、つまり見えない力や潜在的なエネルギーが必要であると教えています。

また、この言葉は「無」の状態が「有」への起点であり、万物の変化や創造の背後にある「道(タオ)」の働きが存在することを示唆しています。すなわち、物事は「無」の中から自然に生まれ、また元の「無」へと戻るという循環の中にあるという、道家の世界観を表しています。

ヘラクレイトスの言葉「対立は調和をもたらす。最も優れた調和は逆に向かうもの同士から生まれ、万物は闘争によって生じる」という言葉は、彼の「変化と対立」の哲学を反映しています。この言葉の意味は、以下のように解釈できます。

対立と調和: ヘラクレイトスは、万物が対立する力や要素によって成り立っていると考えました。たとえば、昼と夜、戦争と平和、寒さと暑さなど、対立するもの同士が相互に作用し合うことで、調和が生まれるという考えです。このような対立があってこそ、物事はバランスを保ち、維持されるのです。

逆に向かうものの調和: 「最も優れた調和は逆に向かうもの同士から生まれ」という部分は、対立する力や要素が結びつくことで最も深い調和が生まれるという考えを示しています。逆に向かうもの、たとえば異なる方向を向いている力が互いに作用し合い、最終的に調和を作り出すという現象です。ヘラクレイトスはこのような対立が存在することで、物事が変化し成長するという思想を持っていました。

闘争によって生じる万物: 「万物は闘争によって生じる」という部分は、物事が静的なものではなく、絶えず変化し続けるというヘラクレイトスの基本的な見解を表しています。万物は闘争や対立を通じて生成し、発展するという考え方で、これは彼の「全ては流れ、変化する」という主張に通じています。

まとめると、ヘラクレイトスは、物事が互いに対立し合うことを通じて、最終的には調和を生むという考えを示しています。対立や闘争は避けるべきものではなく、むしろ万物の成り立ちや変化の本質的な部分であると説いています。

老子とヘラクレイトスの主張にはいくつかの共通点があります。

変化と循環の強調:

老子は「有は無より生ず」と述べ、物事が無から有へ、また有から無へと循環することを強調します。自然の法則や変化の流れに従うことが重要だと説いています。

ヘラクレイトスも「万物は闘争によって生じる」と述べ、絶え間ない変化と対立の中で物事が生まれ、発展すると考えました。変化は常に起こり続けるものであり、物事は静的ではなく動的であるという点が共通しています。

対立と調和:

老子は「無」から「有」が生じる過程で、物事の対立的な要素が調和を生み出すと捉えることができます。自然界の調和は、対立や相反する力が調整され、バランスを保つことで成り立つという思想です。

ヘラクレイトスも「対立は調和をもたらす」と述べ、対立や逆向きの力が調和を生むと考えました。彼にとっても、対立は否定的なものではなく、成長や変化のために必要なものです。

自然との一体感:

老子は「道(タオ)」という宇宙の根本的な原理がすべてを支配しており、この道に従うことで自然との調和を保つと考えました。人間もこの自然の流れに逆らうことなく、柔軟に生きるべきだと教えています。

ヘラクレイトスも自然の法則、特に「火」のような変化し続ける原理を重視し、人間もこの流れに従うべきだと考えていました。自然の中での変化と闘争を理解し、調和を保つことが大切だという点で共通しています。

このように、老子とヘラクレイトスは、物事の変化や対立、調和に関する哲学において共通した視点を持ち、自然の法則に従い、対立を否定することなくそれを受け入れ、調和を求める考え方を示しています。

ヘラクレイトスの「同じ川に二度足を踏み入れることはできない」と、老子の「質真はかわるがごとし」の両方は、物事の変化と動態性についての深い洞察を示していますが、二元性によって動態性が向上することを指摘しているという点については少し異なります。両者の考え方を分けてみましょう。

ヘラクレイトスの「同じ川に二度足を踏み入れることはできない」:

ヘラクレイトスは、すべてのものが絶えず変化し続けていると考えました。この言葉は、物事が一瞬たりとも同じ状態に留まらないという哲学的主張を表しています。彼にとって、世界は常に流動的であり、「変化そのもの」が存在の本質です。このような変化は、対立する力や要素(例:火と水、昼と夜など)との相互作用によって進行しますが、これは二元性によって動態性が向上するというよりは、変化そのものの不可避性を強調しています。

老子の「質真はかわるがごとし」:

老子は、自然や人間社会における調和と変化を重視しており、物事が変わることによって真の「質」が現れると考えました。「質真はかわるがごとし」は、物事が変化しながらも、その根本にある「道」や「真理」は変わらないという意味です。老子の思想は、対立や二元的な要素を調和の中で受け入れることに重点を置いており、二元性による動態性というよりは、変化の中で調和を保つことが強調されています。

二元性と動態性:

ヘラクレイトスの哲学では、対立するもの(火と水、昼と夜など)が相互に作用し、絶え間ない変化を生み出すことが重要です。ここでの「二元性」は変化を引き起こす動力源ですが、動態性はその変化の本質に関連しています。彼にとって、二元性は変化の中で現れる一つの側面であり、その動態性(変化の過程)は常に存在します。

老子の思想では、二元性は調和の一部として受け入れられ、対立するものが調和的に作用することで、自然の流れや人間の生き方が導かれると考えられます。しかし、老子はヘラクレイトスほど「二元性による動態性」の重要性を強調するわけではなく、むしろその背後にある無形の原理(「道」)に従って生きることを重視しています。

結論: 両者は変化と動態性に関して似たような視点を持っていますが、「二元性によって動態性が向上する」という表現は、ヘラクレイトスにはより適していると言えます。老子は対立や変化が調和の中で進行することに重点を置いており、二元性が動態性を向上させるというよりも、変化の流れそのものに従うことが大切だと考えているため、両者のアプローチには微妙な違いがあります。

ヘラクレイトスと老子の主張は、現代のパラドックス思考の基盤に大きな影響を与えています。彼らの哲学は、対立する要素や矛盾を受け入れ、それらが調和したり、変化を引き起こしたりするという考え方に基づいており、このアプローチは現代のパラドックス的な思考や非線形的な問題解決に深く関わっています。以下の点で、彼らの主張は現代のパラドックス的思考に通じます。

1. ヘラクレイトスの変化と対立

ヘラクレイトスの「すべては流れ、変化する」という考え方と「対立は調和をもたらす」という言葉は、現代における多くのパラドックス的な問題に通じています。現代社会や科学では、矛盾や対立が新たな知見や進展を生み出すことがよくあります。たとえば、複雑系や非線形ダイナミクス、カオス理論において、対立する要素や予測できない変動がシステム全体の新しい秩序やパターンを生み出すとされています。このような考え方はヘラクレイトスの「対立するものが調和をもたらす」という見解と一致します。

2. 老子の調和と無為自然

老子の「質真はかわるがごとし」や「無為自然」の思想も、現代のパラドックス的思考において重要です。老子は、変化と無変化の間のバランスを重視し、無理に力を加えず自然の流れに従うことで調和を達成できると説きました。現代においても、自然のプロセスに逆らわずに問題を解決しようとするアプローチ(例えば、サステナビリティやエコロジーの考え方)は、老子の「無為」に通じています。さらに、老子の「無」や「有」などの二元性を超える視点は、現代の問題解決や倫理的な議論においても新たな視点を提供しています。

3. パラドックス的思考の現代的応用

現代のパラドックス的思考は、しばしば複雑性、相対性、そして見かけの矛盾を受け入れることから成り立っています。例えば、量子力学では、粒子と波動の二重性や観測者効果のように、矛盾する概念が同時に成立することが示されています。このような考え方は、ヘラクレイトスや老子が強調した「二元性」や「調和」の思想と密接に関連しています。現代の哲学や倫理学でも、異なる価値観や立場が共存することを受け入れるアプローチが重要視されています。

4. パラドックス的思考の価値

ヘラクレイトスや老子のような思想は、現代の複雑で多様な問題に取り組むための柔軟な思考法を提供します。例えば、社会問題や環境問題においては、異なる視点や対立する立場を調和させることが解決への鍵となる場合が多くあります。また、個人や組織が直面する選択やジレンマにおいても、矛盾する要素を受け入れ、調和を求めることで、より深い洞察や革新的な解決策が生まれることがあります。

結論

ヘラクレイトスと老子の哲学は、現代におけるパラドックス的な思考の基盤を形作っていると言えます。彼らは対立や矛盾を解決策の一部として捉え、変化と調和、二元性の相互作用を重視しました。この考え方は、現代の複雑な問題解決や倫理的な議論において、依然として有効なアプローチとなっています。

カーク・シュナイダーは「パラドキシカルな自己」において、キルケゴールの思想を援用し、人間の心がパラドキシカル(矛盾的)な状態の連続体の上に存在すると主張しました。

シュナイダーは、自己の発展と成長の過程において、人間は内面的な矛盾や対立する要素を抱えた存在であると考えました。このパラドキシカルな状態は、自己理解や自己実現において避けられない部分であり、むしろそれが自己の深い理解や成熟を促進するものだとしています。

シュナイダーはキルケゴールの思想を引き合いに出し、キルケゴールが人間の存在を根本的に不安定で矛盾するものとして捉えた点を支持しました。キルケゴールは、人間が自己を理解し、存在の意味を追求する過程で、パラドックス的な状況に直面し、その対立を乗り越えることによって真の自由と自己実現に至ると考えました。シュナイダーもまた、このような内面的な矛盾や対立が、自己の成長において重要な役割を果たすと述べています。

このように、シュナイダーは人間の心が矛盾を内包し、それを解決する過程で進化するという視点を持ち、キルケゴールの影響を受けた「パラドキシカルな自己」の概念を展開しました。

ケンウィン・スミスとデイヴィッド・バーグは「集団生活のパラドックス」において、集団内での緊張状態とその管理について指摘しています。彼らは、パフォーマンスの高いチームでは、メンバーが各自の最善を尽くすことが求められる一方で、同時に協働が必要であり、個々の目標と集団の目標をバランスよく調整する必要があると述べています。

この考え方は、集団内での個々の努力が集団の成功に寄与する一方で、競争と協力のバランスを取ることが重要であるという点に焦点を当てています。競争があることで、各メンバーが自己のパフォーマンスを向上させる動機付けとなり、協力があることで、集団全体の目標達成に向けて効率的に働くことができるというパラドックスが存在します。

このように、彼らの主張は、個々のメンバーが自己の役割を果たしつつも、全体の協力が不可欠であり、集団内での緊張を上手く管理し、最終的に高いパフォーマンスを実現するための方法として協働の重要性を強調しています。

エイミー・エドモンドソンの著書『チームが機能するとはどういうことか』(原題: "Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the Knowledge Economy")では、効果的なチームが機能するために必要な要素や条件について詳しく述べています。

エドモンドソンは、チームが効果的に機能するためには、心理的安全性が重要だと強調しています。心理的安全性とは、メンバーが自分の意見を自由に表現したり、失敗を恐れずに学び合うことができる環境のことです。この環境が整っていないと、チームメンバーはリスクを避けたり、自分の考えを抑えてしまうため、創造的なアイデアや問題解決の力が発揮できません。

また、エドモンドソンは「チーム作り」というプロセスが重要であるとも述べています。彼女は、チームがどのように構成され、どのように協力し合うかによって、その効果が大きく変わると指摘しています。組織内で効果的に協力するためには、メンバー間での柔軟なコミュニケーションと情報の共有が不可欠だという考え方です。

さらに、エドモンドソンはチームが学び続けることの重要性も強調しています。組織が変化の激しい現代に適応し、革新を生み出し続けるためには、チームとして学び、成長する姿勢が不可欠です。このためには、失敗や試行錯誤を恐れず、それらを学びの機会として活用する文化が必要だと述べています。

総じて、『チームが機能するとはどういうことか』では、効果的なチームには、心理的安全性、柔軟な協力関係、そして継続的な学習が不可欠であると述べ、これらを組織やチームの成長に繋がる重要な要素として強調しています。

エイミー・エドモンドソンは著書『組織の学習力』(原題:"The Fearless Organization")において、組織が優れたパフォーマンスを発揮するためには絶えず学び続けることが不可欠だと述べています。エドモンドソンは、学習文化を育むことが組織の成功にとって重要であり、組織が変化の速い現代社会で生き残るためには、エラーから学び、継続的に成長し続けることが必要だと強調しています。

彼女は「心理的安全性」という概念にも触れ、チームメンバーが自由に意見を述べ、失敗を恐れずに学び合う環境が整っていることが、組織の学習とパフォーマンス向上にとって重要だと説いています。このような環境では、メンバーが新しいアイデアを出し、試行錯誤を重ねることで組織が進化し、優れた成果を上げることができるという考え方です。

したがって、エイミー・エドモンドソンの主張は、組織が持続的に優れたパフォーマンスを発揮するためには、学び続ける文化が必要であることを強調しています。

カール・ユングは人間の性質に関するパラドックス的な理論を前進させました。彼の心理学の中で、特に重要なのは「個人的無意識」と「集合的無意識」や、「内的対立」と「統合」という概念です。ユングの理論は、個人の精神が矛盾や対立を内包し、それらが個人の成長や発展に寄与するというパラドックスを探求しており、心理学におけるパラドックス的な思考に大きな影響を与えました。

以下の点がユングのパラドックス的なアプローチを示しています。

1. 人格の対立と統合

ユングは、「シャドウ」(自我が無意識の中で抑圧した部分)や「アニマ・アニムス」(内面的な異性の側面)といった概念を通じて、人間の性格には多くの対立する側面があることを認識しました。ユングによれば、これらの対立する側面は単に排除すべきものではなく、むしろ個人が成長するために統合すべきものです。この統合の過程が「自己実現」として表現され、個人は内的な矛盾や対立を受け入れ、それらを統合していくことで完全な人格を形成していくとしました。

2. 二元性の受容

ユングは、人間の精神における二元性(例えば、意識と無意識、男性性と女性性、理性と感情など)を認識し、それらの対立的な要素が共存し、相互に作用し合うことが人間の発展にとって重要であると考えました。この二元性の受容は、ユングが示した「統合的な過程」の核心であり、対立する要素を排除するのではなく、それらをバランスよく取り入れることで成長が促進されるとしました。

3. 自己と無意識の関係

ユングは、個人の無意識と意識との関係を重要視しました。無意識には、個人的な経験だけでなく、普遍的な象徴やアーキタイプ(集合的無意識)が存在すると考え、これらが意識と対立しながらも個人の成長において重要な役割を果たすとしました。無意識から意識への意図的な統合が行われることにより、個人は自己を発見し、精神的な成熟を遂げるとしました。

4. パラドックス的なアプローチ

ユングの思想は、矛盾や対立する側面を排除せず、むしろそれを統合していく過程を重視する点でパラドックス的です。彼は、内的な対立や矛盾を「問題」や「障害」としてではなく、成長と創造性を促進する重要な要素として捉えました。このアプローチは、心理学の枠組みを広げ、複雑で対立する要素が共存することが個人の精神的健康にとって不可欠であることを示しました。

結論

ユングは、人間の性質に関するパラドックス的な理論を前進させた人物です。彼の心理学は、対立する要素を単に解消するのではなく、それらを統合し、バランスを取ることが精神的成長に繋がるという考えに基づいています。このようなパラドックス的アプローチは、現代の心理学や自己探求においても深い影響を与え続けています。

ユングは「パラドックスだけが、人生の豊かさの性質を見抜くことができる」と述べたとされています。この言葉は、ユングの哲学的なアプローチを反映しており、彼が強調していた人間の精神的成長や経験における矛盾と対立の重要性を示しています。

ユングは、人間の心は対立する要素(例えば、意識と無意識、理性と感情、男性性と女性性など)が共存しており、その対立を単純に解決しようとするのではなく、むしろそれを受け入れ、統合することが精神的な成熟や成長に繋がると考えていました。彼にとって、人生の豊かさや深さは、矛盾やパラドックスを通じてしか理解できないという視点がありました。

ユングは、単純化された答えや明確な結論ではなく、矛盾や対立を抱えたまま生きることが、真の豊かさを得る鍵であると示唆しています。人生は必ずしも整然としたものではなく、パラドックスを受け入れることで、人間はより深い自己理解を得ることができる、というユングの考え方が表れています。

ユングはパラドックスを「私たちの精神の最も価値ある所有物のひとつ」と説明しています。ユングの心理学では、パラドックスが精神的成長において非常に重要な役割を果たすとされています。彼は、精神の成熟や自己実現の過程で、矛盾や対立を単純に解消するのではなく、それらを統合し受け入れることの重要性を強調しました。

ユングにとって、パラドックスは単なる不確実性や混乱ではなく、むしろ精神的な豊かさを生み出すための源泉であり、個人が自己を深く理解し、成長するための鍵となる要素でした。パラドックス的な考え方を受け入れることで、個人は自分の内面の矛盾や対立を調和させ、より完全な自己を実現していくことができると考えられました。

このように、ユングはパラドックスを、私たちの精神において最も価値のあるもののひとつとして捉え、その受け入れが真の成長や発展につながると見なしていたのです。

ナルシシズムを例にとると、ユングのパラドックス的なアプローチは非常に有効です。ナルシシズムは、自己愛が過度に強くなる状態であり、自己中心的で他者との共感が欠けることが特徴です。しかし、ユングの視点から見ると、ナルシシズムもまた一つの「パラドックス的な側面」を持っており、それを受け入れることで精神的な成長が可能だという考え方が成り立ちます。

1. ナルシシズムの矛盾

ナルシシズムには明確な矛盾があります。一方では、自己を過剰に愛し、自己中心的に振る舞うことによって他者との距離を置き、自己を理想化します。これが過度になると、人は孤立し、他者との関係が希薄になります。これは自己の強調と他者の疎外という対立的な側面です。ナルシシズムの裏には、実は自己への深い不安や自己評価の低さ、他者との不安定な関係が潜んでいることが多いです。つまり、自己愛と自己不信、他者との依存と疎外という相反する感情が共存しているのです。

2. ユングのパラドックス的アプローチ

ユングにとって、このような矛盾こそが精神的な成長の源であり、単純に「ナルシシズムを直す」といった解決ではなく、ナルシシズムに潜む内面的な対立を統合することが重要です。ナルシシズムは、自己の過剰な強調の背後に、自己の不完全さや不安、他者からの認証を求める深層の欲求が隠れていることが多いです。ユングの視点では、この「自己愛」と「自己不信」「他者との孤立」といった矛盾を一方的に排除するのではなく、それらの要素を受け入れ、内面的な調和を目指すことが成長につながります。

3. 自己の統合と成長

ユングが言うように、パラドックスは精神の最も価値ある所有物の一つです。ナルシシズムにおける自己愛と自己不信の対立、他者との孤立と依存の矛盾を受け入れ、自己理解を深めることで、個人はより成熟した「自己」を築くことができます。ユングの理論では、内面的な矛盾を解消するのではなく、むしろそれらを統合する過程こそが「自己実現」に繋がるのです。ナルシシズムの矛盾を統合し、自己の内面のバランスを取ることが、精神的な成長や成熟への道です。

結論

ナルシシズムという現象をユング的なパラドックスの視点から見ると、過剰な自己愛や他者との距離を取ることが一時的な防衛メカニズムである一方で、自己の深層的な不安や対立を反映していることがわかります。ユングのアプローチでは、この矛盾を単に治すのではなく、その矛盾を受け入れ、調和させることで、より成熟した自己を発見し、精神的な成長を遂げることができるとされます。

⛰️⛰️⛰️⛰️⛰️⛰️

コア・ケイパビリティ(核心的能力)は、場合によってはコア・リジディティ(核心的硬直性)に変質してしまうことがあります。これは、企業や組織が過去に成功を収めた戦略や技術、方法論に固執しすぎることによって起こり得る現象です。

コア・ケイパビリティとは

コア・ケイパビリティは、企業が競争優位性を持ち、持続可能な成功を収めるために重要な能力や資源、技術などを指します。これらは企業が市場で独自性を持つための基盤であり、長期的に価値を提供し続ける要素とされています。

コア・リジディティとは

一方、コア・リジディティとは、企業が過去の成功体験に依存し、変化に適応する能力が欠如してしまうことを指します。企業が過去に依存していた核心的能力が、実際には変化する市場や環境に対して柔軟に対応できなくなり、逆にその企業の成長を妨げることになります。これにより、企業は競争環境に適応できず、停滞してしまう可能性があります。

コア・ケイパビリティがコア・リジディティに変質するメカニズム

過去の成功に固執 コア・ケイパビリティが、企業の成功の鍵を握るものであったとしても、企業がそれに過度に依存すると、変化に対応する柔軟性を失うことがあります。例えば、新たな技術や顧客ニーズに適応するための革新を拒むようになることです。

イノベーションの欠如 コア・ケイパビリティに基づく技術や方法が市場で評価されなくなると、企業はその技術を強化する代わりに、既存の方法に固執し、イノベーションを追求しなくなります。これがコア・リジディティの始まりです。

市場環境の変化に無対応 市場環境や顧客のニーズは常に変化しています。コア・ケイパビリティに過度に依存していると、企業はこれらの変化に気づかず、適応できなくなります。その結果、競争優位性を失い、後れを取ることになります。

結論

コア・ケイパビリティは企業にとって非常に重要ですが、過去の成功に囚われすぎると、これがコア・リジディティに変質し、柔軟性を欠いた硬直的な企業になってしまう危険性があります。企業が持続的な成功を収めるためには、コア・ケイパビリティを進化させ、変化に適応する柔軟性を保つことが重要です。

組織が成功するためには、パラドックスを活用することが不可欠であると言えます。現代のビジネス環境は急速に変化しており、競争が激化する中で、柔軟性や革新が求められます。このような環境では、パラドックス的な思考を取り入れることで、組織は持続的な成長と競争優位性を維持することができます。

1. 競争と協力のバランス

パラドックス的な思考の一つに、「競争と協力のバランス」があります。組織内でメンバーが競争することで個々のパフォーマンスが向上しますが、同時に協力し合うことで全体の成果を最大化することも重要です。過度に競争を強調すると、協力が欠如し、逆に協力ばかり強調すると、革新や個々の努力が欠ける可能性があります。このバランスを取ることが、成功する組織の鍵となります。

2. 安定と変革の必要性

組織は、安定と変革という対立的な要素を同時に扱う必要があります。安定性は企業の運営において必要不可欠ですが、変革を促進し、進化し続けることも同様に重要です。過度に安定に依存すると、時代遅れになり、変革を怠ると市場に取り残されてしまいます。成功する組織は、安定を基盤としつつも、変化を受け入れ、柔軟に進化していきます。

3. 効率と革新のバランス

組織は効率的に運営する必要がありますが、革新も推進しなければなりません。効率を追求するあまり革新が停滞すると、競争優位性を失いますが、革新を追求しすぎてリソースが分散すると、組織全体の効率が低下する恐れがあります。したがって、効率と革新のバランスを取ることが、成功に不可欠です。

4. リスク管理と冒険心

成功する組織は、リスクを取る必要がありますが、その一方でリスクを管理する能力も重要です。過度にリスクを避けると、革新や成長のチャンスを逃してしまいますが、リスクを取りすぎると失敗が続き、組織に深刻な影響を与える可能性があります。リスクを取ることと、それを適切に管理する能力をバランスよく保つことが、組織の成功に繋がります。

結論

組織が成功するためには、パラドックス的な思考を取り入れ、それらをうまく活用することが重要です。競争と協力、安定と変革、効率と革新、リスク管理と冒険心のような対立する要素をバランスよく扱うことで、組織は持続的な成長と競争優位性を維持し、変化する市場環境に適応することができます。パラドックスを活用することが、柔軟で革新的な組織作りの鍵となるのです。

キム・キャメロンとロバート・クインは「競合価値観フレームワーク」(Competing Values Framework)を提唱しました。このフレームワークは、組織文化の理解と改善に関する重要な理論であり、特に組織内での価値観や優先順位の競合がどのように組織のパフォーマンスや文化に影響を与えるかを説明しています。

競合価値観フレームワークの概要

競合価値観フレームワークは、組織の文化を4つの基本的な価値観(または文化タイプ)に分類し、それらがどのように相互に競い合い、バランスを取る必要があるかを示します。このフレームワークは、以下の2つの軸に基づいています:

内部対外部(内部指向 vs. 外部指向)

組織が主に内部の効率やプロセスを重視するのか、それとも外部の市場や顧客のニーズに焦点を当てるのかという視点です。安定性対柔軟性(安定性 vs. 柔軟性)

組織が安定性や制御を重視するのか、柔軟性やイノベーションを重視するのかという視点です。

この2つの軸から、4つの異なる組織文化タイプが生まれます。

4つの文化タイプ

コラボレーティブ文化(内部・柔軟性)

組織内の人間関係やチームワークを重視し、柔軟で協力的な文化です。アドホクラシー文化(外部・柔軟性)

イノベーションや創造性を重視し、外部の市場の変化に柔軟に対応する文化です。市場文化(外部・安定性)

競争優位性を追求し、成果や業績を重視します。外部の競争環境に注力し、効率的に成果を出す文化です。ヒエラルキー文化(内部・安定性)

明確な役割分担や規制、秩序を重視し、組織内の効率性と安定性を追求する文化です。

競合価値観の活用

このフレームワークの核心は、組織が成功するためにはこれらの異なる価値観や文化が競い合い、バランスを取ることが重要だという点です。例えば、組織が過度に「安定性」に固執しすぎると、革新や市場の変化に適応できなくなるかもしれません。一方、過度に「柔軟性」や「イノベーション」を重視しすぎると、効率や秩序が欠けてしまう可能性があります。このため、組織は常にこれらの競合する価値観をバランスよく管理し、柔軟に適応することが求められるのです。

結論

キム・キャメロンとロバート・クインの「競合価値観フレームワーク」は、組織が成功するためには、パラドックス的な価値観(例:安定性と柔軟性、内部指向と外部指向)をうまく扱うことが不可欠であることを示しています。このフレームワークは、組織が内外の環境に適応し、競争力を維持するための重要な指針となります。

ウェンディ・スミスとマリアンヌ・ルイスは、組織におけるパラドックスとして以下の4つのパラドックスを特定しました:

1. パフォーマンス・パラドックス(Performance Paradox)

このパラドックスは、組織が高いパフォーマンスを維持しながら、同時に過度なプレッシャーや負担をかけすぎないようにするという課題に関わります。パフォーマンスの向上を追求するあまり、組織内のメンバーが過度にストレスを感じ、結果的にパフォーマンスが低下するというジレンマです。組織は、高い成果を求める一方で、メンバーの負担やストレスを適切に管理しなければなりません。

2. 学習パラドックス(Learning Paradox)

組織は継続的に学び、成長することが求められますが、過度に学習を強調しすぎると、既存の知識やスキルが活かされない場合があります。学習と既存の経験の活用のバランスを取る必要があります。新しい知識を得る一方で、それを実際の業務や運営に適切に統合することが求められます。このパラドックスは、学習と実行のバランスを取る難しさに関わります。

3. 組織化パラドックス(Organizing Paradox)

組織は効率的な運営のために秩序や規制を整備する一方で、柔軟性や革新も求められます。過度に組織化(規制やルールによる管理)を進めると、イノベーションや適応力が失われ、逆に柔軟性を重視しすぎると、運営の混乱や非効率が生じる可能性があります。組織は、効率的な管理と柔軟な革新のバランスを取る必要があります。

4. 所属パラドックス(Belonging Paradox)

このパラドックスは、組織内で個々のメンバーが所属感やチームの一員であるという感覚を持ちながらも、個人の独立性や個性を尊重するという課題に関わります。集団に属しながら、同時に自分らしさを発揮することは時に難しく、個々のメンバーが「組織に属する」という感覚を持ちながらも、自己の独立性や自由も確保する必要があります。

結論

これらの4つのパラドックス(パフォーマンス・パラドックス、学習パラドックス、組織化パラドックス、所属パラドックス)は、組織が直面する複雑で対立する要求を示しており、成功するためにはこれらのパラドックスをうまく扱い、バランスを取ることが求められます。組織は、安定と変化、個人と集団、効率と柔軟性などの対立する要素を調整しながら、持続的な成功を目指す必要があります。

エンロン社、ワールドコム社、タイコ社の破綻にはそれぞれ異なる要因が絡んでいますが、共通して企業内部での不正会計や経営の問題が大きな要因となっています。

1. エンロン社 (Enron)

エンロンは、2001年に会計スキャンダルにより破綻しました。主な原因は以下の通りです:

不正会計: エンロンは複雑な会計操作を用いて、実際の財務状態を隠蔽していました。特に、特殊目的会社(SPE)を使い、負債をオフバランスシートにして、利益を誇張しました。

経営の腐敗: 経営陣が短期的な利益を優先し、リスクを過小評価していました。また、株価が高かったため、多くの従業員が自社株を保有し、その影響を受けました。

内部告発と破綻: 最終的に内部告発がきっかけとなり、実態が明るみに出ると、株価が暴落し、破綻に至りました。

2. ワールドコム社 (WorldCom)

ワールドコムも2002年に破綻しました。主な原因は以下の通りです:

会計操作: ワールドコムは、費用を資産として計上し、利益を過大に計上するという不正会計を行いました。これにより、実際の収益が隠され、株主や投資家を欺いていました。

経営陣の不正: ワールドコムの経営陣は、実際の財務状況を偽って報告し、会社を過大評価させていました。最終的に、約110億ドルの不正な会計操作が明らかになり、会社は破綻しました。

3. タイコ社 (Tyco International)

タイコは2002年に経営陣の不正によって破綻に追い込まれました。主な原因は以下の通りです:

経営陣の横領: タイコのCEOであるラルフ・ウィルソンとCFOは、会社の資金を私的に流用したり、高額な報酬を不正に受け取ったりしていました。これらの行為は株主に対する背信行為でした。

会計不正: タイコは財務報告に不正があったことが発覚し、同様に企業の信頼が失われました。

これらの企業は、内部の不正や経営陣の腐敗、過剰なリスクテイクが共通して破綻の要因となり、最終的に巨大な経済的損失と影響をもたらしました。

エド・フリーマン、カーステン・マーティン、ビダン・パーマーが提唱した「両立の力」の5つのコア・アイディアは、以下のように整理されます。

利益だけでなく、目的、価値観、倫理が重要: 企業は単に利益を追求するだけでなく、社会的責任や倫理的な行動も重要視すべきであり、目的や価値観に基づいて行動することが求められます。

ステークホルダーにとっての価値創出: 企業は、株主だけでなく、従業員、顧客、地域社会などのステークホルダー全体にとって価値を創出することが必要です。これにより、企業は長期的に成功を収めることができます。

ビジネスを社会的機関としてみる: 企業は単なる利益追求のための機関ではなく、社会全体の一部として機能し、社会的貢献を果たすべきだとする考え方です。

人々の経済的関心だけではなく、人間らしさを認識する: 経済的な利益のみならず、人々の社会的、文化的なニーズや人間らしさを認識し、これらをビジネスに組み込むことが重要です。

ビジネスと倫理を、より包括的なビジネスモデルに統合する: 企業活動を倫理的観点から見直し、倫理的価値観をビジネスの中心に据えることで、持続可能なビジネスモデルを構築することが推奨されます。

これらのコア・アイディアは、企業が社会的責任を果たし、持続可能な成長を実現するための指針となります。

組織論研究者のジェームズ・マーチはイノベーションを起こすには、中核事業のマネジメントとは異なるスキル、アプローチ、観点が必要であると考えました。彼は、組織が新しいアイデアや革新を実現するためには、現状の維持を重視する既存の事業管理とは異なる、柔軟でリスクを取る姿勢や新しい視点が求められると強調しました。

具体的には、イノベーションを促進するためには、探索的な活動(新しいアイデアや技術の追求)が重要であり、それは効率や安定性を重視する既存の事業運営とは異なるタイプの意思決定やリーダーシップが必要であるとしました。これにより、組織は革新を実現し、変化に対応できるようになります。

マーチはイノベーションにおける2つの異なるモードを、「探索(exploration)」と「深化(exploitation)」として表現しました。

探索(Exploration): 新しいアイデアや機会を探求し、リスクを取って革新を追い求める活動です。探索は不確実性を伴い、新しい技術や市場を模索する過程であり、組織にとっては創造性や柔軟性が重要です。

深化(Exploitation): 既存の知識や資源を最大限に活用し、現在の事業や技術を最適化する活動です。深化は効率性や安定性を重視し、リソースを現状の事業運営に集中させることに焦点を当てています。

マーチは、組織がこれらのモードを適切にバランスさせることが重要であり、探索と深化の両方を効果的に行うことで、持続的な成功と革新を実現できると考えました。

アダム・グラントの2021年の著書『Think Again』(日本語タイトル『再考力』)では、人々が現在のマインドセットを特に目的もなく、無意識のうちに強化してしまう傾向について触れています。彼は「確認バイアス」(confirmation bias)という心理的現象を説明しており、これは自分の信念や考えに一致する情報ばかりを求め、逆にそれに反する情報を無視する傾向です。このような思考パターンが、特に目的意識がないまま現在の考えや行動を強化し、進化させない状態を引き起こすことがあります。

また、グラントは柔軟な思考を促し、過去の経験に基づく既成概念にとらわれずに、新しい視点やアイデアを受け入れる重要性を説いています。

グラントは『再考力』の中で、再考するためには勇気、謙虚さ、そして好奇心が必要だと強調しています。

勇気:自分の考えを疑うことは、時には自信や誇りに関わるため、他人に誤りを認めたり、新しい見解を受け入れたりすることには勇気が必要です。自己防衛的な反応を避けるためには、恐れを乗り越え、自分の信念が間違っている可能性を受け入れる必要があります。

謙虚さ:自分の知識や意見が完全ではないことを認める謙虚さが、再考を促進します。自分の立場を固守するのではなく、他者の意見や新しい情報を開かれた心で受け入れる態度が重要です。

好奇心:新しい情報や異なる視点に対して好奇心を持つことは、再考を可能にします。自分の意見に対する疑問や、他者の視点を理解しようとする意欲が、成長と学びを促進します。

これらの要素が組み合わさることで、既存の信念を超えて柔軟に考え直し、より良い判断を下すための土台が作られます。

グレゴリー・ベイトソンが提唱した「ダブルバインド(Double Bind)」は、コミュニケーションにおける矛盾したメッセージが個人に与える心理的な影響についての概念です。具体的には、相手が発するメッセージが互いに矛盾している状況において、受け手がどちらの指示を取るべきか分からず、どちらを選んでも不利益を被るという状態です。このような状況が続くと、受け手は困惑し、精神的に不安定になったり、混乱したりすることがあります。

ベイトソンは、このダブルバインドの状況が特に親子関係などの対人関係において、精神的な問題や障害、例えば統合失調症の発症に関わる可能性があると考えました。例えば、親が「愛している」と言いながら、同時に拒絶的な態度を取る場合などがその例です。

はい、そのような現象はしばしば起こります。私たちは無意識のうちに、既存の枠組みや信念を維持しようとする傾向があります。これは認知バイアス、特に「確認バイアス」に関連しています。確認バイアスとは、自分の既存の信念や仮説を支持する情報だけを選択的に受け入れ、反証する情報を無視または排除する傾向です。

著者

「私たちは現在の枠組みの中にとどまりながら、自分のマインドセットを疑うのではなく裏付ける解釈を選び、最もレンズを拡大しなければならないときに狭めてしまう」

GPT:このような状況では、視野が狭まってしまい、新たな視点や可能性に気づくことが難しくなります。最も柔軟で広い視点を持つためには、意図的に自分の枠組みや考え方を疑い、逆の立場から物事を考えたり、異なる視点を取り入れることが重要です。しかし、このプロセスはしばしば心理的な抵抗を伴うため、意識的な努力と実践が必要です。

ハーバート・サイモンの「限定合理性(bounded rationality)」は、意思決定の理論における重要な概念で、個人や組織が意思決定を行う際に直面する限界を説明しています。サイモンは、人間は完全に合理的な意思決定を行うことができないと考えました。その理由は、次の三つの主な制約があるためです:

情報の不完全性:意思決定に必要なすべての情報を手に入れることは不可能であり、しばしば情報は不完全で誤解を招くことがあります。

認知能力の限界:人間の情報処理能力には限界があり、大量の情報をすべて分析し、最適な決定を下すことができません。

時間の制約:意思決定を下すために使える時間も限られており、最適解を探すために無限の時間を費やすことは現実的ではありません。

そのため、サイモンは人間が「満足できる」解決策(サティスファイシング)を選ぶと指摘しました。これは、最良の解決策ではなく、実行可能で十分に良い解決策を選ぶというアプローチです。サイモンの限定合理性の考え方は、経済学や組織論、心理学などの分野に大きな影響を与えました。

複雑で絶えず変化する情報を処理する際、人は情報のすべてを均等に重視することができません。そのため、個人は自分の持っているマインドセット、つまり既存の信念、価値観、経験に基づいて、最も重要だと考えられる情報や要素を重視する傾向があります。この過程は、情報過多や不確実性に対処するための効率的な方法として働くことが多いです。

人は無意識のうちに、日常的に遭遇する情報を自分の既存の枠組みに合わせて解釈したり、自分にとって意味があると感じる情報に焦点を当てたりします。このようにして、情報を消化しやすくし、決定を下す際の負担を軽減するのです。この現象は、サイモンの「限定合理性」や「確認バイアス」の考えとも関連しており、情報処理における合理的な限界を示しています。

また、情報を取捨選択し、最も関連性の高いものに注目することは、効率的な意思決定を可能にしますが、同時に視野が狭くなりがちで、新たな視点を見逃すこともあります。そのため、意識的に異なる視点を取り入れることが重要です。

人はしばしば、自分の既存の考え方や信念を裏付け、強化する情報を選び取る傾向があります。この現象は「確認バイアス(confirmation bias)」として知られており、個人が自分の意見や信念を支持する情報を優先的に探し、反対の意見や情報を無視したり軽視したりする傾向です。

確認バイアスは、無意識のうちに起こり、情報の解釈や記憶にも影響を与えます。たとえば、ある問題について自分の見解を持っている場合、その見解を支持する証拠を集め、反対する証拠に対しては疑念を抱いたり、注意を払わなかったりします。これにより、既存の考えが強化され、自己一致感が高まりますが、新しい視点を取り入れることが難しくなり、時には誤った結論に至ることもあります。

このような思考の偏りは、特に複雑で情報過多の状況下で顕著に現れます。そのため、自分の信念や考えを批判的に振り返り、異なる視点を意識的に受け入れることが、より柔軟で適応的な思考に繋がります。

クレイトン・クリステンセンが『イノベーションのジレンマ』(The Innovator's Dilemma)で発見した主な内容は、企業が成功している状況でも、新しい技術革新やビジネスモデルに対応できずに失敗する原因です。彼は、「破壊的イノベーション(disruptive innovation)」という概念を提唱し、これが企業にとってのジレンマを引き起こすと説明しました。

具体的には、企業は既存の市場で優位に立ち、顧客のニーズを満たす技術や製品を提供することで成功します。しかし、これらの企業はしばしば新しい、低価格で性能が初めは劣るが潜在的に革新的な技術に対して軽視しがちです。初期の破壊的技術は、最初は高価格帯の市場で主流の製品に対抗することができず、むしろ価格や性能が劣っているため、主流の顧客には受け入れられません。しかし、これらの技術は時間とともに改善され、最終的に既存の市場の主流製品を超えてしまうことがあります。

企業は、現状の成功したビジネスモデルに集中し、既存顧客のニーズを優先するあまり、この新たな技術の台頭に適切に対応できず、市場の変化に取り残されてしまうのです。このジレンマは、企業が自己革新に失敗する理由を説明し、競争において劣位に立つ結果を生むことがあるということを示唆しています。

クリステンセンの発見は、特にテクノロジー業界やその他の急速に変化する産業において、企業がいかにして破壊的イノベーションを予測し、適応していくべきかという重要な洞察を提供しました。

クリステンセンは『イノベーションのジレンマ』の中で、企業が長年のロイヤルカスタマーに新製品に必要な機能を尋ねると、顧客はしばしば過去のイノベーションの廉価版や強化版を求めることが多いという事実を指摘しました。この現象は、既存の顧客が自分たちの現在のニーズや期待に基づいて要求を出すためです。

長期的な顧客は、過去に使っていた製品やサービスに満足しており、それらを改良したものや、価格が安くなったバージョンを望む傾向があります。しかし、これは破壊的イノベーションを見逃す原因となることがあります。なぜなら、破壊的イノベーションは最初は顧客の主要なニーズを満たさないことが多いからです。初期の段階では、新しい技術や製品は既存顧客には魅力的でないことが多く、性能や機能が劣っていると感じられることもあります。

しかし、このような技術や製品は、時間とともに改良されていき、最終的には新しい市場や既存市場の主流に適応していくことがあります。そのため、企業が成功を収め続けるためには、既存顧客のニーズだけでなく、新たな顧客層や破壊的技術の進展にも注目し、適応していく必要があるということをクリステンセンは強調しました。

ポール・ワツラウィックは「自己成就的予言」(self-fulfilling prophecy)について、期待する現実を生み出す力があると説明しています。自己成就的予言とは、ある予測や期待が、その予測が実現するように人々の行動や状況を引き寄せてしまう現象です。

ワツラウィックは、コミュニケーション理論や認知心理学において、この現象がどのように作用するかを強調しました。例えば、もし誰かがある人物や状況に対して否定的な予測を持ち、それを周囲の人々に伝えると、その予測が行動に影響を与え、予測通りの結果を引き起こすことがあります。この過程は、意識的でなくても無意識に進行することが多く、予測された結果が実現するという「不思議な力」を生み出します。

自己成就的予言は、個人や集団の行動、期待、信念が現実をどのように形作るかを示しており、ポジティブな期待やネガティブな期待のどちらでも、同じように現実を変える可能性を持っています。ワツラウィックの理論は、コミュニケーションと認知の相互作用が現実にどのように影響を与えるかを理解するための重要な視点を提供します。

ピグマリオン効果(Pygmalion effect):他者が自分に対して持つ期待が、実際にその人の行動や成果に影響を与え、その期待が現実化する現象を指します。これは「自己成就的予言」としても知られ、ポジティブな期待が高い成果を引き出す一方、ネガティブな期待は低い成果を引き起こす可能性があることを示唆しています。

この効果は、1960年代に心理学者ロバート・ローゼンタールとレノア・ジェイコブソンによって行われた実験に基づいています。実験では、教師が特定の生徒を「特別に優秀」と期待することで、その生徒が実際に成績が向上するという結果が得られました。逆に、教師が低い期待を持つ生徒は、成果が低くなる傾向が見られました。

ピグマリオン効果は、教育、職場、家庭などさまざまな領域で観察され、人々の行動や成果が周囲の期待や信念によって大きく影響されることを示しています。この効果は、期待が相手に与える心理的な影響力を強調し、ポジティブなフィードバックや期待が個人の成長を促進する力を持つことを示しています。

ケンウィン・スミスとデイヴィッド・バーグは、組織やグループにおける「緊張関係」の重要性について研究し、緊張関係を受け入れ、感情をぶつけ合うことが、創造的な問題解決や新たな選択肢の探索に繋がると発見しました。彼らは、対立や感情的な摩擦が単なる障害ではなく、むしろ問題に対する新しい視点を生み出し、既存のアプローチを問い直したり、修正したりする過程で重要な役割を果たすことを示しました。

この考え方は、組織やチームの成長にとって重要です。緊張関係を無視したり抑圧したりするのではなく、積極的にその存在を受け入れ、意図的に対話を促すことで、より深い理解や革新的なアイデアが生まれる可能性があります。このようなアプローチは、問題解決の新しい方法を生み出し、変化への柔軟な対応を可能にします。

ケンウィン・スミス(Kenwyn Smith)とデイヴィッド・バーグ(David Berg)の研究に関する出典は、彼らの共著による著書『The Dynamics of Organizational Change and Learning』です。この本では、組織内の緊張関係や感情的な対立が、どのようにして組織の学びや変化を促進するかについて議論されています。彼らは、組織が直面する対立や摩擦を無視するのではなく、それを積極的に受け入れ、対話を通じて新たな洞察や選択肢を生み出す重要性を強調しています。

この研究の中心的なメッセージは、緊張や対立を効果的に管理することで、組織はより創造的で柔軟な解決策を見つけ、変化に対応できるようになるということです。

チャールズ・ハムデン=ターナーの『思考のマッピング』における対立概念の受け入れの重要性は、思考過程を豊かにし、創造的な解決策を見出すための鍵として強調されています。彼のアプローチでは、対立する概念や視点を単に矛盾するものとして捉えるのではなく、むしろそれらを相互に補完し合うものとして扱うことが有益だとされます。

具体的には、彼は次のような点を挙げています:

多様な視点を取り入れること: 対立する考え方を無理に統一しようとするのではなく、それぞれの視点に固有の価値を認め、各々の意見を反映させることで、全体像をより多角的に捉えることができるという考え方です。これにより、単純な二者択一の選択から解放され、複雑な問題に対して新しいアプローチが見つかる可能性が高まります。

対立を発展的なプロセスと捉える: 対立する意見やアイデアは、単なる衝突ではなく、対話や議論を通じて新しい理解や革新的な解決策を生み出すための土壌となるという視点です。このアプローチにより、対立は創造的な思考を刺激し、革新を促進することができます。

思考の柔軟性を持つ: 固定観念にとらわれず、柔軟に思考を広げることで、対立する概念間に潜む共通点や相互作用を見つけ出すことができ、より包括的な理解を得ることができるということです。

ハムデン=ターナーは、対立を単に解消すべき問題としてではなく、思考の深化や問題解決のための貴重な要素として捉え、それを積極的に活用することを提案しています。

アルバート・ローゼンバーグ(Albert Rosenberg)は、創造力がある天才が異なる、時には対立するアイディアを結びつけることで革新的なアイディアを生み出すという点に注目していました。この考え方は、革新と創造性が、しばしば既存の概念やアプローチを統合し、対立する意見を調和させる過程から生まれるという理論に基づいています。

このアプローチは、従来の考え方に新たな視点を加えたり、異なる分野を組み合わせることで、より深い洞察や発展的な解決策を見つけ出す方法として理解されています。

詳しく

アルバート・ローゼンバーグ(Albert Rosenberg)の創造性に関する理論について、さらに詳しく説明します。

ローゼンバーグは、創造性が単に新しいアイディアを思いつくことではなく、むしろ異なる視点や対立するアイディアを組み合わせることにあると考えました。これは、彼が「対立するアイディアを引き合わせることで革新が生まれる」と感じたからです。彼の理論の根底にあるのは、創造性が往々にして既存の枠組みや概念を越えて、相反する要素を統合する過程で発展するという見方です。

1. 異なるアイディアを組み合わせる重要性

創造性の一環として、ローゼンバーグは「異なる分野や視点を融合させること」が革新を生み出す鍵であると強調しました。例えば、ある分野での問題解決のアプローチと、全く異なる分野で使われているアプローチを組み合わせることで、新しい視点や解決策が生まれることがあります。これがイノベーションを生む源泉だというのです。

2. 対立する要素の統合

創造性が発揮される場面では、時として「対立する」アイディアや概念が絡み合うことがあります。ローゼンバーグは、これらの対立する要素が創造的なプロセスを刺激し、革新的な解決策や新しいアイディアが生まれると考えました。たとえば、科学的発見や技術革新はしばしば、古い理論と新しい理論、あるいは異なる実験結果や見解を統合する過程で進展します。

3. 実際の例としてのイノベーション

ローゼンバーグの理論を実際のイノベーションに当てはめると、例えば、デジタル技術と人間の心理学を組み合わせることによって、心理学に基づいた新しいアプリやサービスが生まれることがあります。これらの革新的なアイディアは、異なる分野の知識や視点を結びつけることで初めて可能となるのです。

4. 創造的な衝突

ローゼンバーグは、創造的な衝突(アイディアや視点の対立)が創造性を促進すると述べています。衝突が生じると、思考が柔軟になり、思いがけない解決策を生み出す可能性が高まります。このプロセスには、時に困難や不安が伴うこともありますが、最終的には新しい価値を創造する源となります。

5. 関連する理論

ローゼンバーグの考え方は、他の創造性に関する理論と通じる部分があります。例えば、カール・ユングの「統合」や、エドワード・デボノの「水平思考」なども、異なる視点やアイディアを結びつけることで創造性が高まるという点で共通しています。

総じて、アルバート・ローゼンバーグは、創造的な天才がどのようにして革新を生み出すのかを、対立するアイディアや概念を結びつけるプロセスを通じて明らかにしました。彼の理論は、創造性が単なるひらめきや偶然の産物ではなく、むしろ意識的に異なる要素を組み合わせて新しい価値を生み出すプロセスであることを示しています。

アルバート・ローゼンバーグ(Albert Rosenberg)は創造性に関する研究を行い、特に「ヤヌス的思考」の概念に注目しました。この思考法は、対立するアイディアや矛盾する概念を意図的に結びつけ、複雑な問題を解決するために新しい洞察を得ようとするものです。ヤヌスというローマの神の名前が使われている理由は、ヤヌスが両方向を見つめる神であることから、物事の二面性や矛盾する要素を同時に考えることを示唆しているためです。

要するに、ヤヌス的思考は、対立する考えや視点を組み合わせて創造的に問題を解決する方法であり、このアプローチはローゼンバーグによって広く紹介されました。

カーク・シュナイダー(Kirk Schneider)はアメリカの心理学者で、主に人間の存在や精神的健康に関する実存的アプローチを提唱した人物です。彼は「開放」と「抑制」のバランスが精神的健康にとって非常に重要であると考えました。シュナイダーの理論において、このバランスは人間の心理的および感情的な健全さを維持するための鍵とされています。

開放と抑制の概念

開放(Openness):

開放は、自己表現、感情の解放、思考の自由を意味します。シュナイダーは、個人が自己を率直に、そして自由に表現できることが、自己理解や自己実現において重要であると考えました。開放的であることは、感情的な抑圧を避け、内面の本当の感情や思考にアクセスすることを意味します。これにより、個人は自分の本来の欲求や価値観に気づき、より豊かな人生を送ることができるとされます。

抑制(Restraint):

一方、抑制は社会的なルールや他者との関係に配慮することを意味します。抑制とは、衝動的な行動を制御し、社会的な規範や道徳を尊重することで、自己中心的な行動や不適切な行動を防ぐことです。抑制は、集団や社会の一員として調和を保ちながら生きるために必要な要素とされています。

開放と抑制のバランス

シュナイダーの考えでは、開放と抑制はどちらも極端に偏ることなく、適切なバランスを取ることが健康的な精神状態を維持するために必要です。どちらか一方に偏ると、精神的な不健康やストレスが生じる可能性があります。

開放過剰の場合:過度に自己表現や感情の解放を求めると、社会的な調和を欠き、他者との関係に支障をきたすことがあります。また、感情や欲望を無差別に表現することで、自己中心的な行動や衝動的な決定が増える可能性もあります。

抑制過剰の場合:反対に、抑制が過剰であると、自己表現が抑えられ、感情や欲望が無視されてしまうことがあります。これにより、ストレスや不安が蓄積され、抑圧された感情が精神的な健康問題に繋がることが考えられます。

精神的健康への影響

シュナイダーは、開放と抑制がバランスよく行われることによって、個人は自分自身の感情や思考を適切に理解し、他者との関係においても調和を保つことができると考えました。このバランスが取れていると、個人は自己実現を達成しやすく、また他者との健康的な関係を築くことができるとされます。

精神的な健康は、単に感情の自由な表現だけでなく、自己制御や社会的責任を意識することからも支えられているという視点を提供したのがシュナイダーのアプローチです。このようなバランスが取れた人々は、精神的に安定しており、複雑な人生の中でも健全な選択をすることができるとされています。

シュナイダーのこの理論は、実存心理学や人間中心療法の影響を受けたものであり、個人が自分の内面に向き合い、成長することを支援するアプローチの一環として評価されています。

⛰️⛰️⛰️⛰️⛰️

パラドックスの本質が「社会構成主義」であるという見方には一定の関連性がありますが、必ずしもその全体が社会構成主義に帰するわけではありません。パラドックスとは、表面上は矛盾しているように見えるが、深く考えると両立可能である事象や命題のことを指します。この点では、社会構成主義の視点が適用できる場面もありますが、パラドックスの本質はもっと広範で多面的です。

社会構成主義とは?

社会構成主義(social constructivism)は、知識や現実が社会的な相互作用や文化的・歴史的背景の中で形成されるという考え方です。この立場では、私たちが経験する現実や知識は、個人や集団の社会的な合意や文化的規範によって構築されるとされます。社会構成主義者は、物理的な現実が客観的に存在しているという前提に疑問を持ち、人々の社会的な認識や言語が現実をどのように形作っているかを重視します。

パラドックスと社会構成主義

パラドックスは、ある命題や概念が一見矛盾しているように見えても、深い理解や新たな視点を持つことで解消される場合があります。この点で、社会構成主義の視点が有用になることがあります。なぜなら、社会構成主義は、現実や知識が固定的ではなく、相互作用や文脈によって再構成されるという考え方を取るからです。これにより、表面的に矛盾して見えるものが実際には異なる視点やコンテクストにおいて調和する可能性があることを示唆します。

たとえば、個人のアイデンティティや社会的な価値観は、社会的に構築されたものであるとする社会構成主義の視点は、個人の内部で矛盾するような自己認識や価値観の共存(パラドックス)を理解するのに役立つ場合があります。パラドックス的な状況は、文化や社会的コンテクストがどのように人々の行動や認識に影響を与えるかを示す一つの例とも捉えられるからです。

まとめ

パラドックスの本質が社会構成主義そのものであるとは言い切れませんが、社会構成主義的視点がパラドックスの理解に貢献することはあります。パラドックスは、しばしば矛盾する要素が相互に関連し合い、異なる視点や文脈によって新たな理解が生まれることを示しています。このような点で、社会構成主義的アプローチは、パラドックスを解消したり再解釈するための有効な枠組みを提供することがあります。

ニーチェは、特に「真実」や「事実」について深い懐疑的な立場を取っており、彼の思想の中では、事実は単独で存在するものではなく、解釈や視点が重要であると考えました。

ニーチェは、事実がそのまま客観的で普遍的なものとして存在するのではなく、私たちがどのようにその事実を解釈するかが重要であり、その解釈が実際にどのような意味を持つのかを強調しました。彼の著作『善悪の彼岸』や『ツァラトゥストラ』などにおいて、真実や事実は常に解釈の産物であり、絶対的なものではなく、時代や文化、個人の視点に依存しているという考えが見られます。

つまり、ニーチェの考え方において「事実」というものは、単に客観的なものではなく、私たちが意味を付与し、解釈していくプロセスの中で存在しているという立場を取っていると言えます。したがって、彼が言いたかったのは、「事実そのものは存在しない」というよりも、「事実は解釈を通してしか捉えられない」という考え方です。

確証バイアス(confirmation bias)とは、人々が自分の信念や仮説を支持する情報を重視し、それに反する情報を無視または軽視する傾向のことです。これは認知バイアスの一種であり、私たちが意思決定を行う際や情報を処理する際に、既存の信念を確認する情報に偏ってしまう現象を指します。

確証バイアスの例

情報の選択: 自分の意見を支持するニュース記事や意見を選んで読む一方で、反対の意見や情報を避けることがある。例えば、政治的な信念がある場合、自分の意見を強化するようなニュースにしか注目せず、異なる視点の情報を無視することです。

情報の解釈: 既に自分の信念を持っていると、同じ情報でもその信念に沿った形で解釈してしまうことがあります。たとえば、ある事件に関する報道を見たとき、支持する政党がその問題に関してどのように対処しているかだけに焦点を当て、その政党の失策や反対意見を軽視することです。

確証バイアスの影響

確証バイアスは、情報収集や意思決定において偏りを生じさせ、判断を歪める原因となります。このバイアスにより、私たちは自分の意見が正しいと確信し、異なる視点を受け入れにくくなるため、誤った結論に達することがあります。また、集団内での意見の一致(集団的確証バイアス)が強まり、集団全体が偏った判断を下すことにも繋がります。

確証バイアスを克服する方法

確証バイアスを克服するためには、意識的に異なる視点を受け入れる努力が必要です。例えば:

意図的に反対意見や異なる視点を探し、情報源を多様化する。

自分の意見や信念を問い直し、反証の可能性を考慮する。

事実や証拠に基づいた議論を重視し、感情的な反応に流されないようにする。

確証バイアスを理解し、意識的にそれに対処することで、より客観的で正確な判断ができるようになります。

ダニエル・サイモンズ教授とクリストファー・シャブリ教授がハーバード大学で行った有名な実験は、「ゴリラの実験」(または**「無視されたゴリラ実験」**)です。この実験は、選択的注意(selective attention)に関する研究の一環として行われました。

実験の内容

この実験では、被験者にバスケットボールのパスをする2つのグループ(白いシャツと黒いシャツのプレイヤー)を観察させます。被験者には、バスケットボールをどれだけうまくパスするかに注意を払うように指示されます。その最中、黒いシャツを着たチームのプレイヤーの間を、ゴリラのコスチュームを着た人物が通り過ぎ、手を挙げて目立つ行動をします。

実験の結果、バスケットボールのパスに集中していた多くの被験者が、ゴリラの登場に気づかなかったことが分かりました。この現象は「選択的注意」や「見ていないものを見逃す現象」として知られるようになり、注意が向いているものにしか人間の認識が集中せず、他の情報を無視してしまうことを示しています。

実験の意義

この実験は、私たちの注意が非常に限定的であること、つまり、私たちが意識的に注目しているもの以外の情報を見逃してしまうことを示しています。さらに、目の前にある明確な情報でさえ、注意が向けられていない場合には見逃す可能性があることを示唆しています。この現象は「注意の盲点」とも呼ばれ、日常生活において私たちがどのように注意を使い、重要でない情報を無視するかについて考える上で重要な示唆を与えています。

この実験は、選択的注意の理論を強化し、人間の認知の限界や注意のメカニズムに対する深い洞察を提供しました。

「Yes, and」はインプロ(インプロビゼーション、即興演技)における基本的なルールであり、特に即興演技やグループでのコラボレーションにおいて重要な概念です。この原則は、次のような考え方を示しています。

1. 「Yes, and」の意味

Yes:相手のアイデアや提案を受け入れることを意味します。相手が言ったことに対して「いいね」「それを受け入れる」という姿勢を示します。即興演技では、他のプレイヤーの提案やアイデアを否定せず、受け入れることが基本です。

And:その受け入れたアイデアを基に、さらに自分のアイデアや提案を加えることを意味します。単に受け入れるだけでなく、次のステップを提供することで物語を進める役割を果たします。

2. 「Yes, and」の重要性

インプロにおける「Yes, and」は、以下の理由で非常に重要です:

協力と共創:即興演技では、すべての参加者が協力して物語を作り上げます。もし誰かが「No」を言ってしまうと、話が停滞したり、他のプレイヤーのアイデアが否定されてしまうことになります。「Yes, and」と言うことで、全員が積極的に物語に参加し、進展させることができます。

創造性の拡大:「Yes, and」によって、単に受け入れるだけでなく、自分自身のアイデアを加えることで話が広がります。これにより、物語や演技が一層豊かでダイナミックになります。

リスクを取ることの奨励:インプロは予測不可能であり、リスクを取ることが奨励されます。「Yes, and」という考え方は、リスクを恐れず新しい方向に物語を進めるための精神的な自由を与えます。

3. 実際の使い方

例えば、即興演技の中で以下のようなやり取りがあります:

A: 「あなたは宇宙人だね!」

B: 「はい、そして私は地球で最初に発見された宇宙人だよ!」

この場合、BはAのアイデアを受け入れた上で、自分のアイデアを加えて、物語をさらに進展させています。Bが「いや、私は宇宙人ではない」と否定してしまうと、物語は進展せず、相手のアイデアが無駄になってしまいます。

4. 「Yes, and」の効果

チームワークの強化:参加者全員がアイデアを受け入れ、共に創造することで、グループの結束力が強化されます。

流れの維持:話が停滞することなく、スムーズに進行します。全員が前向きに次のステップを提供することで、スリリングで面白い展開が生まれます。

5. ビジネスや日常生活における応用

「Yes, and」はインプロだけでなく、ビジネスや日常のコミュニケーションでも活用できます。例えば、チームでのブレインストーミングやプロジェクトにおいて、アイデアを積極的に受け入れて発展させることで、創造性や問題解決能力が向上します。

このように、「Yes, and」は協力と創造性を促進し、アイデアを進化させるための強力なツールです。インプロの世界だけでなく、広く有用な原則として活用されています。

スコット・ソネンシェイン教授は、彼の著書『伸びしろの法則』(原題: Stretch: Unlock the Power of Less and Achieve More Than You Ever Imagined)で、リソースの価値を拡大するために「ストレッチャー(Stretchers)」という概念を紹介しました。

ストレッチャーとは?

「ストレッチャー」とは、限られたリソースをうまく活用して、従来の方法では考えられなかったような結果を引き出すことができる人々のことを指します。彼らは与えられたリソースを「伸ばす」ことが得意で、創造性を駆使して問題解決を行うことが特徴です。

ストレッチャーの特徴

ストレッチャーは、次のような特徴を持っています:

限られたリソースを最大限に活用

ストレッチャーは、物理的または資源的に限られた状況でも、その中で最も効率的かつ創造的に成果を出す方法を見つけ出します。柔軟性と適応力

状況やリソースが変わる中で、柔軟に適応し、制約をチャンスに変える力を持っています。創造的な問題解決

ストレッチャーは、直面する課題に対して既存の方法に固執せず、新しい視点やアプローチで問題を解決することが得意です。少ないリソースでの多大な成果

制約の中でこそ力を発揮し、他の人が「無理だ」と感じるような目標を達成することができます。

ストレッチャーと「スカッチャー(Scatchers)」の違い

ソネンシェイン教授は、ストレッチャーとその対極にある「スカッチャー(Scatchers)」という概念も紹介しています。スカッチャーは、リソースを「縮める」ことにフォーカスする人々で、限られたリソースに依存し、あまりリスクを取らず、変化に消極的な特徴があります。

ストレッチャーの成功事例

ソネンシェイン教授は、企業や個人がどのようにして限られたリソースを使って革新的な成果を上げたかを例に挙げ、ストレッチャーのアプローチがどれだけ有効であるかを強調しています。

このように、ストレッチャーは与えられた環境の中で最大限の成果を引き出すための重要なマインドセットと能力を持っている人々であり、特にリソースが限られた状況での成功において非常に重要です。

イゴロット族の言語には、一般的に「ゴミ」に相当する単語が存在しないとされています。これは、イゴロット族を含む多くの先住民族の文化において、物を無駄にすることなく、資源を効率的に使い切るという価値観が強いためです。

イゴロット族をはじめとする先住民の多くは、自然との調和を重視し、廃棄物を最小限に抑える生活をしています。食物や資源の使い方において無駄を避け、物を再利用することが重要な文化的実践となっているため、「ゴミ」という概念があまり発展しなかったのです。

ただし、現代化が進む中で、都市部や商業的な影響を受けた地域では、「ゴミ」に対する意識や言葉が使われることもありますが、伝統的なイゴロット族の社会には、無駄にものを捨てるという文化があまり見られません。

⬇️

実際、大量のプラスチックやペットボトルが廃棄され、村が汚染

ラッセル・メイヤー(Russel Meyer)は、エコブリック運動の普及に貢献した人物で、フィリピンにおける環境問題に対する意識を高める活動を行いました。彼は特に、ペットボトルを利用した再利用技術を広めることに尽力し、フィリピンの持続可能な建設方法の普及に重要な役割を果たしました。

1. エコブリック運動の紹介

エコブリックは、ペットボトルに廃棄物を詰めて固めたもので、主にプラスチックゴミやその他の廃棄物を再利用する手法です。エコブリックを使った建設方法は、持続可能で環境に優しく、特に貧困地域やリソースが限られた場所で注目されています。この技術は、ペットボトルを簡単に集めて利用できるため、廃棄物の処理と建設資材の調達という二つの問題を解決する手段として有効です。

2. ラッセル・メイヤーの貢献

ラッセル・メイヤーは、このエコブリック技術をフィリピンに持ち込んだ人物の一人であり、地域コミュニティにおけるエコブリックの利用を推進しました。彼の活動は以下の点で重要でした:

環境教育の普及: メイヤーはエコブリックを通じて、廃棄物削減やリサイクルの重要性を教える教育プログラムを作成し、地域社会に対して持続可能な生活様式を促進しました。彼の活動は、学校やコミュニティセンターで行われ、エコブリックがいかにして地域の生活を改善し、環境保護に貢献できるかを示しました。

「エコブリック・フィリピン」団体の設立: メイヤーは、フィリピンでのエコブリック運動を広めるために、「EcoBrick Philippines」という団体を設立しました。この団体は、エコブリックを使った建設プロジェクトを支援し、地域社会の環境保護活動をサポートしています。団体は、エコブリックを使った住宅や学校の建設を支援するだけでなく、廃棄物の再利用を奨励するためのワークショップや教育イベントも開催しています。

地域の再生と発展: メイヤーの活動によって、貧困地域や発展途上地域では、エコブリックを使用して家を建てたり、施設を作ることができるようになりました。エコブリックは安価でありながら、リサイクル可能な材料を使って建設を行う方法として、地元の建設需要に応える手段となっています。

3. エコブリックの具体的な活用

メイヤーとその支援団体は、フィリピンでいくつかのプロジェクトを実施し、エコブリックを使った建設方法を広めました。例えば:

エコブリックを使った学校や住宅の建設: 貧困層が住む地域で、エコブリックを使用して低コストで耐久性のある住居を建設するプロジェクトが進められています。これにより、廃棄物が削減されると同時に、地域住民の生活環境が改善されます。

公共施設やコミュニティセンターの建設: エコブリックは、地域社会のセンターや集会所、または公共施設の建設にも使用され、地元住民が協力してエコブリックを作り上げ、コミュニティ全体の参加型の活動となっています。

4. 持続可能な開発とコミュニティ意識