アイデアノート28 センスメイキング理論とクリアライト組織の関係

センスメイキング理論と統合命題

センスメイキング理論には重要な7大要素がある。これはアイデンティティ、回想、行為(働きかけ)、社会性、継続性、置かれている環境の認知、説得性である。

「センスメイキング」とは、アメリカの組織心理学者カール・ワイクによって紹介された、「起きている現象に対して、能動的に意味を与える思考プロセス」のこと。組織に大きなベクトルの推進力を持たせるための思考プロセスです。

例えばビジネスが予期せぬ状況に置かれた場合には、過去のビジネススキームからロジカルに正解を見出すことは困難です。そのような場合に、「センスメイキング」で進むべき方向の「意味づけ」を思考します。そして組織がその「意味」を理解した時に、組織全体が同じ方向を向いて突き進む大きなベクトルの推進力を与えるようになるのです。その「意味づけ」を行う思考プロセスが「センスメイキング」です。

先程のような「これまでに経験のないような状況」で、ビジネスの進むべき方向性を示す場合には、組織全体で多様な方向性の議論を尽くし、ステークホルダーが納得する「腹落ちする」ストーリーを導き出す必要があります。そのための方向性集約プロセスが「センスメイキング」なのです。

現在のコロナ禍やDXなどのデジタル化の推進、SDGsの実現など変動性や不確実性を持った時代にこそ、「センスメイキング」は必要とされ、組織のメンバーやステークホルダーを納得させるために役立ちます。

このことは、「不確実性の高い世の中でストーリーテリングに長けている経営者ほど、資金調達に成功しているという研究(アルバータ大学のジェニファー・ジェニングスらが2007年に発表)」で実証されています。

入山さんも、現在の日本大手・中堅企業には「センスメイキング」が最も欠けており、最も取り入れるべき発想であると主張しています。

このうち、企業の統合命題が「社員の協力によって知を統合し、生きがいを生み出すこと」であることから、アイデンティティ、行為、社会性、継続性、環境情報の部分的認知を満たしている。

組織全体の意見をまとめ、生きがいを生み出す、というのは、全員の解釈を統合することにつながるからだ。センスメイキングはそもそも知の統合によって加速されるものである。

しかし、回想、説得力については不足する部分がある。そこで、重要となるのがバイオレット(越境型)パラダイムで説明したアートの活用である。ストーリーを用いてイメージを共有することで、過去の振り返りを行い、相手に説得する内容を伝えることができるのだ。

あとがき

センスメイキング理論とは、このCAIサイクルのこのIからAへと動かす「アート」の部分を指す理論だ。

一つ前のウルトラバイオレット組織では協力だけ(良くても統合か生きがいのどちらか)であったが、クリアライト組織では、生きがい、知の統合、協力の3要素が完成される。

つまり、センスメイキング理論が特にこのパラダイムでは重要になる。

そして、アートにとって、アイデンティティ、回想、働きかけ、社会性、継続性、環境情報の部分的認知、説得力である。

中でも、説得力については極めて主観的でかつ、ウォーターフォールで、エゴにまみれた世界観こそが重要である。

この考え方こそが、クリアライト組織から、もっと先のシンギュラリティ的なパラダイムにとって重要な真のウォーターフォール思考へと繋がっていく。

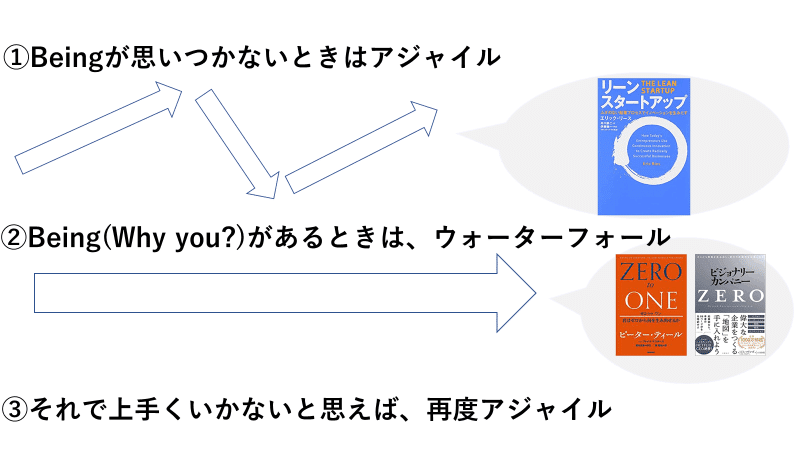

真のウォーターフォール思考は、確信に向かって一直線に突き進むという思考法である。これで大きな柱を一本立て、アジャイル(適宜修正、トライ&エラー)によって、それを固定していく。