翻訳と通訳のさまざまな話(過去・現在・未来)

翻訳は、私たちの世界をかたちづくる上で、極めて重要な役割を果たしてきた。古代文明から現代にいたるまで、人々のコミュニケーション・文化交流・知識の普及に貢献してきた。

今回は、翻訳と通訳の話。

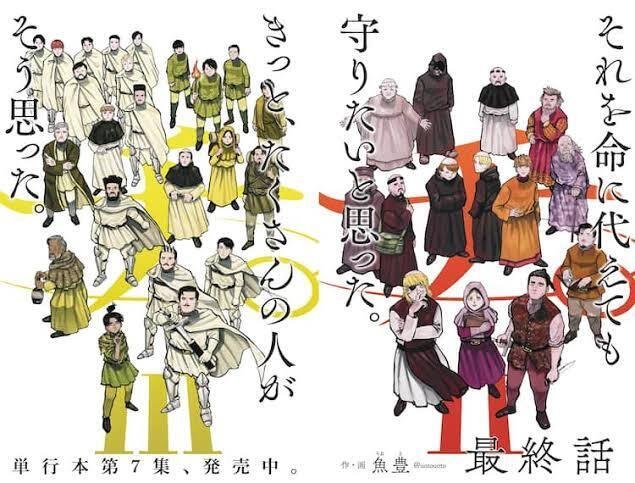

途中『チ。』の内容をあわせて書いていくため、部分的にでもネタバレを避けたい人にはオススメできないかもしれないけれど。他にもさまざまな話題を入れていく。

まずは、起源から。

人類史上最も古い翻訳は、紀元前2500年頃のメソポタミアで行われた。

メソポタミア=川の間の地方。

前提知識として。メソポタミア文明:チグリス川・ユーフラテス川の流域に生まれた文明の総称。シュメール文明:メソポタミア文明の初期文明。

最古の辞書として知られているのは、紀元前2300年頃のシュメール語とアッカド語のバイリンガル辞書で。植物・石・星・動物などの名前を記載した24枚の石板だった。

大麦とはなんぞや、みたいなものではなく。大麦 = Barley みたいなものが、最初の辞書/辞典だったのか。自分だったら、植物名鑑や昆虫名鑑を作成しようとか思うけどな……。

私が気になったようなことを質問した人が海外にいて、それに答えてくれている人がいた。

シュメール語がアッカド語に与えた影響は、くさび形文字だけではなかった。その音韻や語彙もだった。

途中まで、シュメールの文字で書かれていてもアッカド語で読まれることを意図していたとわかる、碑文などがあったと。あーね。移行期間・引き継ぎみたいなね。

1799年に発見されたロゼッタ・ストーンには、古代ギリシャ語の他に、2つの異なる古代エジプト語が書かれていた。そのため、古代エジプト語を理解するカギにもなった。

「〇〇色の塗料がついて手が赤くなった」という文章があれば、〇〇は赤という意味だと推測できるーーこんな感じだろうか。いや、ぜんぜん違うかもしれないが。

私はこのように、ところどころわざと調べないで、空想してみるのが好きなのだ。これは本当に手ぬきではなくて🥺意図的にそうしている。

では、より細かい話をしていこう。

ジャレット・ダイアモンドがニューギニア島を旅した時、ほとんどの人が「多言語」を話せることに驚いたという。ニューギニアの人たちは、最低でも5言語・多くて15言語を話したそうだ。

彼は『銃・病原菌・鉄』の著者だ。本を読む時間のない忙しい現代人のために、内容を解説してくださる人もいる。

各集落に独自の言語(方言よりもう一段階それぞれが異なるような)があるわりに、村々はさほど離れていない。そういった環境で、1人が複数の言語を話すようになりやすいのだろう。特に多くの言語を話す人は、必然的に通訳の役割を担うかもしれない。

かつて、朝鮮のある官吏の船が嵐に遭遇した。船は中国へ流された。彼は古典中国語を書き、日本の海賊ではないと説明することに成功した。彼と乗組員らは処刑されずに済んだ。

中国語を話せないのに中国語を書けるという人が存在することに、中国人は困惑した。文字が同じなのに読み方が違う理由をたずねられた官吏は、習慣の違いからそうなったのではないかと答えた。

This is a popular topic on SNS recently. Nice.

This is 最近 熱門話題 on SNS. 很好.

異なる文化をもつ人々どおしがコミュニケーションをとるには、単語の意味を正しく理解する以上のことが必要であるというのも、また事実である。全ての単語をうまく翻訳しあっても、それぞれ内容を理解するのが難しいということが、実際にある。

人の話には、各文化にもとづいてつくられた、世界についての暗黙の了解が含まれているからだ。

例を1つあげよう。短い動画をお借りする。

こういうことを教えないで記号的な答えだけを教えていても。日本語使用者が英語を本質的に理解する日はおとずれない。どんな言語間でも、同様のことが言えるのではないだろうか。

マクロな話。国は、見かけ上うまくワークしているのならば、最適解ではないと気づいても改革を起こしたりしない。わざわざ、ことを荒げたくないからだ。

いつまで待っていても与えられないのならば。自らつかみにいこう。そう思い立った時、たとえばYouTubeに、大勢の先生がいることに気づくかもしれない。

1つ、最近の事例を見てみよう。

SNSで一部の人たちがこれにふきあがっていたようだ。P.M. だけで名前がないのは悪い意味だとか、Great と言われたのは国民であって彼ではないだとか難癖をつけて、自分が気に食わない人間を口撃しようという浅ましい心さえなければ。たとえ細かい知識がなくとも、おかしなことを口走らずに済むのに。

この Great が P.M. にかかっていないということはない。 かと言って、日本国民が偉大ではないという意味でもない(書いていてバカバカしくなってきた)。無駄に深く考えすぎである。

そして。トランプ氏の本心どうこうは、また別の話だ。これは外交であって「なかよしこよし」ではないのだから。アベトラは異例。終わらない無敵タイムも終わらない夏休みもない。

政策に反対することと個人攻撃の違いもわからない人が、他人を下品だと揶揄すること。ブーメラン芸のつもりなら上出来だ。『チ。』のキャラクターから、「文字をあつかうべきではない人間」に分類されるぞ。

この時も似たようなことを思った。彼は知的障害をもつ未成年者だぞ、そのヘイト正気か?と。

一方で。radical alt-right は xenophobic かつ white supremacist で。immigration に反対するどころか multiculturalism を否定している。「まるで、〇〇過激派組織のようだ」などと言うのもどうかと思う。

翻訳がテーマの回なので、アソビでこういう書き方にしてみた。ついでに、xeno- の意味を絶対に忘れないようにしてあげよう(上から目線)。フォビアはみんな自分でわかるもんね。

誰にもーー右も左も真ん中にもーー、憎しみの連鎖という概念を知らないとは言わせない。

共通語について。

数多の異なる言語を翻訳する困難から人々を救う存在ーーそれが共通語だと主張することも。特に現代の商業や政治において、英語が世界の共通語であると主張することもできるだろう。

リンガ・フランカとは共通言語のことだ。

『論語』(孔子と弟子の対話などがまとめられたもの)に、古典の詩を朗読する時や儀式をとり行う時には、師は「正しい発音」を使っていたという記述がある。普通話というもののことだろうか。

中国語は、東アジアの非中国人エリート層にとって、リンガ・フランカだった。フビライ・ハーンが日本へ送っていた手紙が古典中国語で書かれていた理由だ。日本が一切返信しなかったのは、文字が読めなかったからではなく。完全スルーすることに決めたからだった。

かつて、ヨーロッパ中の教養人の共通語はラテン語だった。今の英語の約3割は、ラテン語に由来すると推定されている。ラテン語は、ヨーロッパとアジアの接触の初期にも活用された。

翻訳 Translation という言葉自体、ラテン語の Translatus からきている。trans (運ぶ/担う)latus (越えて)。『チ。』のキャラクターが言う。「文字があれば大昔のことを知れる。文字は奇跡だ」と。

今までに何度かこのフレーズを書いてきたが。言語は人間と運命をともにする。お金や家畜動物もそうだが。

水が高いところから低いところへと流れていくように。言語も、政治力・経済力・軍事力が強い国から弱い国へと流れていく傾向がある。

ノルマン・コンクエストの影響でフランス語、ルネサンスの影響でラテン語。英語は多くの借用語でできている。そんな英語……ここでは英国語と言おうか……が、借りる立場から貸す立場になった。

鉱山資源豊富なラテン・アメリカはすでにスペインなどにおささえられていたため、英国がやむを得ず進出したのが、北アメリカだったのだが。そこから(ヴァージニア植民地の初期のぐだぐだ感からは想像がつかないほどの)大躍進をとげた。

中世の世界では、翻訳者や通訳者のほとんどが宗教や政治の役割を担っていた。

ベーダ神父は歴史家で翻訳家でもあった。彼は、聖書の一部を古い英語に翻訳した最初の人物だった。(欽定訳聖書は聖書の最初の翻訳ではない。紀元前3世紀の旧約聖書のヘブライ語 → ギリシャ語翻訳が、最初だ)

マルシリオ・フィチーノはフィレンツェ共和国在住の司祭だった。彼は、プラトンの全作品をラテン語に翻訳した。

『失楽園』のジョン・ミルトンは、オリバー・クロムウェルの政府の外国語担当大臣になった。ミルトンは、主に、ラテン語 ⇆ 英語の翻訳をしていた。彼は後に失明したが。助手を介して、亡くなるまで翻訳や通訳をし続けた。

さぁ、いつも私の文章を読んでくれている人からしたら、お待ちかね/またかよの展開だ。笑

反論可能性を重視する科学的な態度と、己の心が信ずるものを守り続ける信仰が、矛盾せずに一体の内に成り立つことは大いに可能である。

2つは翻訳や通訳可能で、2者は対話可能だ。

ポーキングホーンは、科学における信じることの意味を説いた。科学と宗教は同じ現実の側面をあつかっているとも。

あらかたビッグ・バン(音を暗示もするこのネーミングはモデルの重要な特徴を表してはいない)を信じて、それを調べているわけだからね。

また、ラプラスからドーキンスまでの世界の機械論的説明に対し、自然とは時計のようなものではなく雲のようなものだという理解におきかえられるべきと示唆した。

「人の子よ、私はあなたをイスラエルの家のために見守る者とした。あなたは私の口から言葉を聞くたびに、私に代わって彼らを戒めなさい」エザキエル3.17

これは素人が求められているものではない。「見張り人」になれるのは専門家だけだ。一丸となっておかしなことに声をあげるなどの、数の力を否定する話ではなく。(主観)

以下、『オッペンハイマー』のセリフより。

And if the truth is catastrophic?

Then you stop. And share your findings with the Nazis, so neither side destroys the world. This is yours. Not mine.

真実が壊滅的なものだったら?

その時は止まりなさい。それまでの研究成果をナチスと共有して、どちら側も世界を破壊しないようにしなさい。これは君のマターであって、私のマターではない。

君(君たち)のマター:道徳や倫理の問題。私のマター:科学や物理の問題。私にはこう聞こえる。

アインシュタインは実際にこう記した。

I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.

つまり。彼が神という言葉を使う時は、科学が明らかにし得る限りの世界の構造に対して限りない賞賛をしている時だと。

私は、科学が明らかにし得る部分・人類がふるいにかけ得る部分以外にも、神がいる派。ふるい自体、変化するものであり。人類が存在を認知していないもの、永遠にとらえられないかもしれないものもある。

天でなく地がまわる。君を乗せて。

日本人初のキリスト教徒となった弥次郎は、ヨーロッパと日本間の最初の通訳者にもなったのだが。フランシスコ・ザビエルつきの通訳者から、神学上の意見の相違で外れることになってしまった。

今、詳しくは書かないが。弥次郎のとった手段は目的に対して理にかなっていた。もったいない……。

手段の差異でケンカをしすぎなんだよ。

1人では何もできないと小学校で習った。小学校で習ったことは超大切だろう。漢字が書けるようになったし、九九もできようになった。

「あなたがたの内にある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも、弁明できる用意をしていなさい。しかし、やさしく慎み深く、明らかな良心をもって弁明しなさい」ペテロ第一の手紙3.15-16

Iconoclasm の話をする。偶像を破壊することが重要であるという信念のことだ。

彫像は倒され、ステンド・グラスは割られ、祭壇は燃やされた。彫像を倒するのが困難な場合、その頭部が切り落とされた。

これは、スコットランドの聖マーガレットの像だと推測されている。性別は違うが、『チ。』のバデー二みたいだ。

これは、1900年代にオランダのユトレヒトの教会で、修復作業中に発見された彫刻。顔がない。これも断頭パターンだ。

ほとんどの場合、宗教的または政治的な理由による。異なる宗教の信者らによって実行されることもあるが。同じ「宗教」の派閥間紛争の結果として起こる方が、より一般的である。

『チ。』は海外でも人気だ。「ポーランド・サガ」と呼ばれていたりする。『ヴィンランド・サガ』も人気作品だった。

ソクラテス曰くーーと語る1期の主人公。彼とソクラテスには共通点がある。

「ところで、ケシの実の効果は知っていますか。古くはアテナイなどで使われていたようですが。それと毒物を混ぜると、まぁ簡単に言うと、苦しまずに死ねる。で、さっきそれをコップに入れました」

『チ。』の私のお気に入りシーンはこれらだ。

ざっくり言うと。男性キャラクターの方は、ジャンル違いのことを学ぼうとしたら片目をつぶされ。女性キャラクターの方は、性別だけを理由に講義に参加させてもらえない。

そんな中。仲間の1人が説いた。信徒にとっての異端者が、天動説にとっての地動説が、そういうねじれこそが前進を生むと。

最近まで読み書きもできなかった。誰に習うでもなく自分で考えたことだ。当然、客観視などというキーワードは彼の口から出てこない。

時間や機会が足りず・妨害にあい、未来に1つしか「もっていけない」となった時。チームは、このような価値観や視点をもつ人物が書いた回顧録こそを、後世に遺すことにした。

「感動さえ遺せれば、後は自然に立ち上がる」と。

そんな仲間に洗礼を行った聖職者のキャラクター。本物のアーメンを唱えることができる者が異端だとされることは、大変悲しい。

Amenーー礼拝で用いられる同意・確認・願望の表現。セム語では「確実な」という意味で。関連するヘブライ語の動詞では「信頼できる」という意味であった。ギリシャ語では「そうなるように」と訳されたり。英語では「まことに」と訳されたりした。

私的「Amen」のフレーズが印象的な曲。

踊っているのはセルゲイ・ポルーニン。

クラシック・バレエの舞台と違って自然光がさしこむ、とても自由な空間にも見える。だが、別の解釈をすることもできる。広い世界へと通じる窓にはガラスさえはまっていない。いつでも出ていけそうでいて、簡単には出ていくことはできない。所狭しと躍動する彼が、「ほら!私はこんなに高く跳ぶことができるんだ!」と全身で叫んでいる。こんな見方だ。

問題児/異端者とは、既存の枠組みにおさまりきらない人間であるだけーーということがある。往々にしてある。

ポルーニンのドキュメンタリー映画がある。「不正解は無意味ではない」『チ。』で繰り返し出てくるセリフだが、このダンサーの人生にもぴったりの言葉だ。

国際政治と通訳。

初期の翻訳では。わからない単語に出くわした翻訳者は、その単語を完全に省略していた。現実的な話、数少ない権威にさえわからないのだから、それ以上どうしようもなかったのだろうが。翻訳者が悪意をもてば、読者を好きなようにコントロールできることも意味した。

自分で聞けない言語に他人がつけた訳を信じて大問題になっていない社会に、フェアネスなどに、私たちは日々感謝すべきだ。

ネルチンスク条約(1689年)。当時のロシアと中国が、国境を定めるなどの名目で、ロシア極東のネルチンスクで会合を行った。ポーランド・フランス・ポルトガルの通訳者らが、協力を申し出た。ラテン語でコミュニケーションをとることに双方が同意したのは、どちらの言語でもない言語が使われれば、客観的に公平な結果が得やすいと考えたためだった。だが。通訳者らはイエズス会に所属していて、結局、彼らがおいしいところをもっていった。キリスト教の布教のために都合のよい立場など。

言葉がわからないと不利益を被ったりすることがある、といういい例だ。

第二次世界大戦後。連合国は共同で、ナチスの指導者を裁判にかけた。この裁判は英・仏・独・露語の通訳を必要とした。ある言語学者が、この時はじめて、ヘッドセットとマイクを用いた同時通訳を提案した。そこで、現代の国際刑事法の基礎も築かれた。

同時通訳の重要性を具体的に感じれる、歴史のワンシーンだ。

映画『インタープリター』の主人公は、マトボ共和国で育ち英語とク語を話すという、稀有な存在だ(※国と言語は架空の設定)。ある日、マトボ大統領の暗殺計画があることを知る。ヘッドセットからク語によるひそひそ話がもれ聴こえた、という流れだったかと。そりゃあ、密談者もゆだんするよね。白人社会にうちらの言葉わかる奴おらんやろと。

外務省専門職では、本省勤務と在外公館勤務を5~6年ごとに繰り返すという。通訳担当官は、本省での重要な会議や首脳会談や記者会見の場で、通訳の仕事を行う。

現実は小説より奇なり。この通訳のエキスパートらは、私たちが想像する以上に大変な仕事をこなしている。

すぐそばにいながら存在感をできるだけ消すとなると、たしかに、こんなふうにやらざるを得ない。世に出まわる写真からは切りぬかれて見えない部分だ。

どれほどの重圧を背負って働いていらっしゃることか……私たちにははかり知れない。せめて、最大限の感謝を。

文学作品と翻訳。

ローマの学者らは貴族に雇われ、娯楽のため、古代ギリシャ文学作品を翻訳していた。

『カンタベリー物語』のジェフリー・チョーサーは、中期英語で物語を執筆した最初の文人であり、翻訳も手がけていた。この作品は英語の普及にかなりの貢献をした。

「自分たちの話」が書いてあったら読みたくなる。

世界中で文学作品の翻訳が行われるようになり。特にドイツの「翻訳工場」は翻訳書籍を量産した。

『チ。』の次の展開も活版印刷だね。

商業翻訳について(マンガに焦点をあてて)。

海外で日本のマンガ・アニメの市場規模が急成長していることは、周知の事実だ。例)コロナ禍の前年比成長率は163%だった。

SNSで外国人が、マンガの不自然な訳について話しあっていることがある。救世主(日本語に詳しい人)がスレッドに現れて、ここはこういうことを言っていると解説してくれるまで、延々と話しあっている。

もう、Okonomiyaki ⇆ Japanese Pancake レベルは改善されているかと。

今時、スシやミソスープだけではない。彼ら彼女らは、コーベ以外のビーフがあることも知っているし。マグロやフグだけでなくキンメダイなども知っている(そのままそう呼んでいる)。外国人の「チャワンムシ」や「カラスミ」や「ホウジチャ」の発音は完璧だ。

壊してはならないのは、作品全体や各キャラクターのもつ世界観だけではない。異なる文化において同じ感動を共有できる可能性、これも消滅させてはならない。

英訳版『ドラゴン・ボール』には、「読み方ガイド」がついている。

英語の順序と逆だよ。

米国で『AKIRA』をリリースした企業は、当時、アメコミと同じフォーマットで読めるように作品を編集した。その結果、日本車が左ハンドルになっていたり・全登場人物が左利きになっていたり・鉄雄は右腕でなく左腕を失っていたりした。

(無許可でもない限り、こういったことならいいのではないか・受け入れられるように描き変えた努力がすごい、と私は思うのだが)

後に、マンガは日本流に読むべきという考えが定着した。コストがかかる一方だしな。だが、オノマトペはそういうわけにもいかない。

オノマトペ系で手間のかけられた翻訳は、こんな感じ。実に、ていねいな仕事だ。

「感動さえ遺せれば……」だ。

世界へはばたけ!マンガとアニメ!原作者の先生たちのみならず、たずさわる全ての人たちを心から応援したい。

今回、笑い話が少なかっただろうか。駆けこみ、このネタで挽回できるだろう。

我らが戸田奈津子の愛すべき誤訳には、童貞を「プッシー知らず」を筆頭に(リアルに飲み物を吹き出してしまう)、すばらしいものが目白押しだ。普通に、カタカナでチェリー・ボーイとかでよかっただろうに。ぶっとんでいる。笑

なっちゃんの脳内ではどうなことになっているのか。

笑い話おわり。

専門家が中心となる翻訳:医療翻訳や法律翻訳などが増加し。より一層、言語能力+αの時代へ。

専門性が高いわけではなくとも。強い調査能力や深い文化的認識も、もちあわせていなければならなくなった。世界情勢はかつてないスピードで変移し、複雑さを極めているからである。

もはや、翻訳や通訳という枠からは外れてしまう話かもしれないが。〆の話題を書いていく。

プラトンの『メノン』に。教養のない召使いでも、簡単な手ほどきを受ければ、幾何学的問題を解くことができたと示されている。能力は先天的にそなわっているーーという話だ。

人間は「簡単な手ほどき」を受けることにより、短期間(生まれてから数年)で母語を習得することができる。チョムスキーは、この第一言語獲得に関する事柄を「プラトンの問題」とした。

「獲得された状態に関する理論を Grammar と呼び。初期状態の理論を Universal Grammar と呼ぶ」「UGを言語獲得装置と考えることもできるかもしれない」と。

チョムスキーの言う「言語獲得装置」とは、静的・知識なものなのか。動的・学習メカニズム的なものなのか。はたまた、その複合か。

それ系の話をなさっている動画。3時間でも楽しく聞ける、素晴らしいバランスのチーム・トークでいらっしゃる。(トークのチーム・ワーク的なことが言いたい)

チョムスキー曰く。言語の特定の性質は自然の法則によって決定されており、歴史的な偶然の積み重ねによって発達したものではない。また、言語はキリンの首というより雪の結晶のようなもの。

余談だが。キリンの首の新説はこう。

最小限の構成要素を単純な規則と組合せて再帰的に適用すると、非常に複雑な結果になる可能性があるということだ。

統語論は(も)ふるいだ。ふるいわけは、私たちがそのふるいわけに気づかない内に、行われている。それは制限だが。制限からも無限の構造は生まれる。私はそう思う。

軽視するつもりは誓ってないが。ロジックがなくたって、うちらはきっと何かをしゃべっているよ。歌ったり踊ったりとか。

以上。

この回により詳しく書いたーーという紹介で、全体的に過去回の貼りつけが多くなってしまった。読みづらくなっていたら、本当に申し訳ない。