石黒達昌 『冬至草』 : 零れ落ちたものへの想い

書評:石黒達昌『冬至草』(早川書房)

石黒達昌は、好きな作家の一人だ。

作家業からは実質的に引退しているみたいで、残された作品も多いとは言えないから、手に入った本から順に、少しづつ読んでいければいいと思っている。

石黒達昌の名を知ったのは、けっこう昔だ。

「Wikipedia」によると、石黒の小説家歴の前半は、おおよそ次のようになる。

1989年、「最終上映」で第8回海燕新人文学賞を受賞。

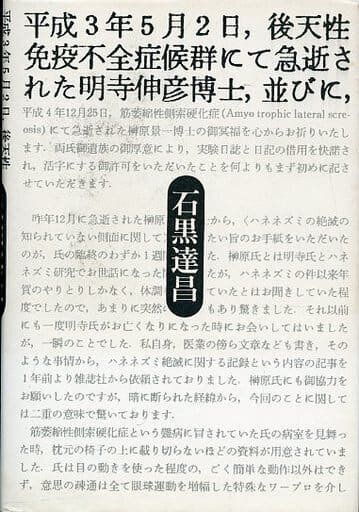

1994年、「平成3年5月2日、後天性免疫不全症候群にて急逝された明寺伸彦博士、並びに……」で第110回芥川龍之介賞候補。『平成3年5月2日、後天性免疫不全症候群にて急逝された明寺伸彦博士、並びに……』で第16回野間文芸新人賞候補。

1996年、『94627』で第9回三島由紀夫賞候補。

2001年、「人喰い病」で第32回星雲賞日本短篇部門候補作。

2002年、「真夜中の方へ」で第126回芥川龍之介賞候補。

2003年、「希望ホヤ」で第34回星雲賞国内短篇部門参考候補作。

2005年、「目を閉じるまでの短い間」で第132回芥川龍之介賞候補。

つまり、石黒は、最初は「純文学」の方でデビューした、純文学界における「異色の新人作家」であった。

医師であり研究職でもあるという経歴どおりに、その作品には、それまで純文学とは縁の薄かった「科学」の視点が導入されていて、そのあたりが大江健三郎や筒井康隆によって高く評価されたようだ。

「科学」の視点が導入された「純文学」だからこそ、SFプロパーに限定せず、すでに「純文学」の方でも評価され始めていた筒井康隆が、石黒を評価したというのはわかりやすい話だろう。

一方、「純文学」の権化みたいな印象のある大江健三郎が、石黒を評価したことについては、意外に思う人も少なくなかろうが、大江は、1990年代前半に『治療塔惑星』などのSF的な設定の小説を書いているから、決して「SF」や科学に無理解だったわけではない。

私が初めて石黒達昌に注目したのは、1994年に、中編「平成3年5月2日、後天性免疫不全症候群にて急逝された明寺伸彦博士、並びに……」が、第110回芥川龍之介賞の候補作になった際である。

当時すでに、芥川賞や直木賞の候補作に興味を持ち、読書好きの友人と「受賞作当てゲーム」のようなことを楽しんでいた私だったから、当然、この特徴的なタイトルは目を惹いたし、印象にも残った。

同作は、芥川賞と同年の第16回野間文芸新人賞の候補作にもなったものの、結局は両方とも受賞を逸してしまうのだが、石黒達昌が「注目の新人」であることに違いはないから、私は同年に刊行された、同作を表題作とした作品集『平成3年5月2日、後天性免疫不全症候群にて急逝された明寺伸彦博士、並びに……』を購入し、さらに2年後の1996年に刊行され、第9回三島由紀夫賞候補になった『94627』までは購入した。

だが、例によって、あれこれ読みたいものの多い私は、この2冊をともに積ん読の山に埋もれさせてしまった。たぶん、当時はまだ、「新本格ミステリ」を中心としたミステリ小説を中心に読んでいたのではないかと思う。

それから5年のブランクがあって、石黒は、2001年に「人喰い病」が第32回星雲賞日本短篇部門候補作となり、翌年には「真夜中の方へ」が第126回芥川龍之介賞候補になるなど、再起動の時期に入るわけだが、その頃、ほとんど「SF」を読んでいなかった私は、もとより石黒達昌の名前を憶えてはおらず、その作が芥川賞の候補作になっても、「あの長いタイトルの作家」だと認識することもなかったはずだ。

そんな私が、石黒達昌を再認識するようになったのは、ごく最近のこと。新進注目のSF作家である伴名練の編んだ、少し前のSF作家の作品を、作家別に編んだアンソロジー「日本SFの臨界点」シリーズ(全3冊)の1冊『石黒達昌──冬至草/雪女』(2021年8月 ハヤカワ文庫JA)を読んだ際である。

こちらについては、その時にレビューを書いている。

私は、このレビューで、石黒の作風を、次のように評した。

『(※ 編者である伴名練が「解説」で指摘するとおり、石黒達昌の)この「重さ」や「暗さ」がどこから来るのかと言えば、それは「科学と人間」との、切っても切れない「宿命的な結びつき」にあると見て間違いないだろう。

本書収録の8作品は、いずれも「科学に救いを求めてこだわる人間が、結局は幸せにはなれなかった物語」だとまとめても、大筋で間違いではないはずだ。「科学」が無ければ困るのだけれど、しかし、それゆえに「科学」に固執しても、それで問題が万事解決して幸せになる、という結末にはならない。他の頼れる手段がないからこそ、私たちは「科学」に頼るしかなく、それゆえに「科学」を捨てることができない。その結果、最終的には、不幸な破局が訪れることになろうとも、である。だから、「重い」し「暗い」のだ。』

伴名練も指摘するとおり、石黒達昌の小説は「暗くて重い」のだが、しかし、むしろ私は、そこで好きになった。

本書『冬至草』(2006年)の「あとがき」で、石黒自身が書いているとおり、石黒の作品にはしばしば「無邪気な子供」が登場し、それが作品の「救い」にもなっている。

たしかに石黒の作品は「暗くて重い」のだけれども、石黒は決して絶望しきっているわけではなく、「子供」に象徴される「無垢なもの」、それは「雪女」であったり、幻の「冬至草」であったりもするわけだが、そうした「浮世離れした無垢なもの」に「希望と救い」を見出す、ナイーブなロマンティストの側面を持っており、それが純文学的には弱点であれ、私は、そこにこそ惹かれたのだと思う。

○ ○ ○

本書『冬至草』の収録作品は、次の6作。

「希望ホヤ」

「冬至草」

「月の・・・・」○

「デ・ムーア事件」○

「目を閉じるまでの短い間」○

「アプサルティに関する評伝」

末尾に「○」印をつけたものが今回読んだ作品で、表題作を含めた残りの3作は、伴名練編『日本SFの臨界点 石黒達昌──冬至草/雪女』で読んでいたので、再読はしなかった。

したがって、以下に記す感想は、主に、この3作から受けた印象によるものである。

まず、この3作の中で、もっとも「SF」っぽい作品は「デ・ムーア事件」で、これは一種の「奇病もの」で、その謎を科学的に解き明かそうとする主人公らの探偵物語だと言えるだろう。だが、後の2作は「SF」とは呼び難い作品である。

「月の・・・・」は、白く輝く月が手の平に貼りついた男の話で、男にはその明かりが見えるが、他人にはそれが見えない。したがって、一種の「脳の病」ではないかと疑われるのだが、この謎は、物語の最後まで解き明かされることはない。

本作は、そんな不思議に右往左往させられる男の姿が、ユーモラスに描かれる、一種の「ファンタジー」と呼んで良い作品であり、月を扱った幻想コメディーという点では、ちょっと稲垣足穂を連想させる佳品である。

芥川賞候補作の「目を閉じるまでの短い間」は、医院を経営する父のあとを継いだ、医師の主人公とその幼い娘の、入院患者との日常を、ある高齢女性入院患者の死までの経緯として描いた作品だ。

「SF」的な要素はまったく無く、「純文学」に分類されるであろう作品だが、私は、この「静謐な哀しみ」の漂う作品が、一番印象に残った。ジャンルなど、まったく気にはならかったということだ。

この3作は、いずれも純文学誌である『文学界』に発表された作品だが、寡作な作者の作品は、雑誌掲載のまま、なかなか単行本化の機会に恵まれなかったため、言うなれば、SFの方で、「広義のSF」あるいは「SFマインドを持った作品」として、好意的に「まとめてもらった」というかたちのようである。

この作家の特徴は、「SF的な謎解き」があってもなくても、決してすべてが解決しはしない点であろう。それは「謎が解ききれない」ということではなく、「謎が解けても、すべてが問題が解決するわけではない」という意味である。そして、そこにこそ、生きる人間の真実がある。

前記のとおり私は、『日本SFの臨界点 石黒達昌──冬至草/雪女』のレビューに、

『いずれも「科学に救いを求めてこだわる人間が、結局は幸せにはなれなかった物語」だとまとめても、大筋で間違いではないはずだ。「科学」が無ければ困るのだけれど、しかし、それゆえに「科学」に固執しても、それで問題が万事解決して幸せになる、という結末にはならない。』

と書いたが、本書を読んだ印象で、この感想を補うならば、石黒の中心的な思いは「科学の不十分さ」の方にあるのではなく、「科学では掬いきれないもの」の方にあるのだと、そう言っていいだろう。

石黒は、本書「あとがき」で、こんなことを書いている。

『 この間、省庁へ出張して出向していた一時期があったものの、基本的に外科医をしながらの執筆で、半年間一行も書いていないということもしばしばだった。それでも、医者と作家という二足の草鞋を履き続けて来た(来られた)のは、自分のどちらか一つに決められない性癖が大きく関係しているのだろうと思う。医学にしてからが、臨床と基礎研究の二つにずっと関わり続けてきたし、自分が純文学とSFのどちらに分類されるべき作家なのか、いまだに判然としない。何か一つのことをやっているうち、別のことに対するモーチベーションが高まるという言い訳を、人は「気が多い」と表現するかもしれない。自分では、互いに他が切磋琢磨すると、都合の良い解釈をしている。』(P304)

やはり、そういうことなのだ。石黒達昌という人は、「割り切れない人」であり「希望を捨てられない人」であり、その意味でロマンティストなのである。

彼は「科学」の重要性を重々承知しながら、しかし、それでは「掬いきれないもの」を、断念して切り捨て、見捨てることのできない人なのだ。

だから、医師として臨床の重要性を理解しながら、研究職の仕事が捨てられない。例えば、今の医学では救えない命でも、新たな発見や技術の開発によって救えるようになるのだが、それを役割分担として割り切り、他人任せにすることができない。自分一人で、新しいものを切り開けるなどと思ってはいないけれども、しかし、だからと言って、研究から手をひいてしまうことができない。一一こうした、石黒の「ナイーブな優しさ」が、彼の小説では「解決しきらない物語に託された、ささやかな希望」として描かれているのであろう。

そして、その「ささやかな希望」とは、「子供が象徴する未来」であり、「雪女」や「冬至草」といった幻の存在であったり、その名のとおりに希望を担った、稀少種としての「希望ホヤ」であったりするのであろう。それらは「発見されるべき希望」の象徴なのである。

しかし、このように「境界に立つ作家」は、この「効率よく稼ぐべき資本主義社会」においては、明らかに不利だ。人々は、あらゆるものを「商品」として大量に消費するのだから、分類困難でレッテルを貼りにくいという意味において「分かりにくいもの」は、そもそも手に取ってもらえない。

SFならSF、ミステリならミステリ、純文学なら純文学と、分かりやすく分類可能な商品の方が、安心して手に取れるし、評価基準もはっきりしているから、型どおりに評価して済ませられるため、その意味でも安心できる。

だが、石黒達昌のような「境界に立つ作家」の作品は、そのような安直な評価では、片づけきれない。

例えば、SFの側から評価しただけでは、その背後である「純文学」の側にあるものが見えない。また、背後の「純文学」の側から見れば、その裏面である「SF」的な側面が見えない。どっちにしろ、自身の安全圏から一歩も踏み出す気のない読者には「自分は、この作家を十分に理解できておらず、十全に評価することができない」という不安や不全感が残ってしまう。

だからこそ、こうした「境界に立つ作家」は、どうしても割りを食ってしまうのである。

だが、多くの人が、それぞれの小さな世界(守備範囲・専門分野)の中で引きこもっていては、そこに安心はあれども、たぶん本当の意味での「希望」というものはない。

「希望」とは、「未定の未来」にあるものだからなのだが、しかし多くの人は、「今」の自分がそれなりに救われているのなら、そこからこぼれ落ちたもののことになど、興味を持つことができないのであろう。

だが、石黒達昌という人の根底にあるのは、掬いあげたその掌から零れ落ちていったものの方にこそあるのだと思う。

すべてを掬いあげることはできないと知っていながら、もう一度、取りこぼしたものの方へと手を差し入れずにはいられない、不器用なロマンティスト。それが、石黒達昌という作家であり、その魅力なのではないだろうか。

(2023年2月26日)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・