panpanya 『商店街のあゆみ』 : 「謎解き探偵趣味」の大冒険

書評:panpanya『商店街のあゆみ』(白泉社)

鬼才panpanya、10冊目の作品集。

おおよそ年1冊のペースで作品集を刊行してきたpanpanyaだが、今年はなかなか出ないなあと思っていたら、12月になってようやく刊行された。

さて、斯様に心待ちにしていた新刊なのだから、もちろん嬉しいのは嬉しいのだが、しかし、10冊目ともなると、そろそろ「ネタ切れになったり、マンネリ化したり、枯れてきたりして、つまらなくなってるんじゃないだろうなあ」という心配も、正直なところ無いではなかった。

いくら天才でも、ずっと同じように優れた作品を描き続けることはできないものだし、ましてや同じようなモチーフの作品を描いていれば、おのずと新鮮な力動性を失うのも、止むを得ないところだからだ。

しかし、これまでのレビューでも指摘したところなのだが、panpanyaという作家が面白いのは、作風を少しづつ変化させながらも、それが一直線に進むわけではなく、言うなれば螺旋を描いて回帰しつつ変化していく、といった風がある。

具体的に言えば、初期の作品には「暗い抒情性」が強く印されていて、なるほど良い意味での作者の若さを感じさせるのだけれど、それが徐々に影を潜めていって、「日常」へのこだわりが前面化していく。

しかし、これだけなら、言わばよくある「当たり前の変化」にすぎないのだが、panpanyaの場合は、こうした変化を見せながらも、初期の「暗い抒情性」を端的に表現したところの、その「迷宮」嗜好が、新たな色合いを帯びて回帰してくる、といったようなところがある。つまり、変化しながらも、基本的なモチーフを捨ててしまうわけではなく、中身の違ったかたちへと変形発展させてくるのだ。

だから、同じパターンでも、「昔の方が好きだ」「今の方が好きだ」という「読者個々の好みの問題」はあるにしろ、作品の質としては決して落ちない。すなわちこれが、私のいうpanpanyaの「螺旋的な変化」ということの意味なのである。

そして、本書『商店街のあゆみ』もまた、そうしたpanpanya独自の「螺旋的な変化・成熟」の軌道の上に位置するもので、心配したような、悪い意味での「枯れ」など微塵も感じさせない、パワフルな作品集となっている。と言うか、これまでにも増して、パワフルな感じまであって、ここ数年のなかでは、最も力強く楽しい作品集に仕上がっているのだないだろうか。

つまり、まとめて言えば、

本書『商店街のあゆみ』は、粒揃いの傑作が収められており、panpanyaの著作の中でも、その完成度において上位に位置する作品集だ。

一一ということになる。そう断じていい。

本書が面白くないという、自称「panpanyaファン」がいるのなら「さっさと卒業してください」と言いたいほど、本書は面白かった。これが楽しめないのは、読者の方に問題があるとしか、私には到底思えなかった。

○ ○ ○

本書の収録作品は、次のとおり。

(1)家の家

(2)ここはどこでしょうの旅(6)

(3)蓋然

(4)スーパーハウス

(5)ここはどこでしょうの旅(7)

(6)たのしい不動産

(7)うるう町

(8)正しいおにぎりの開け方

(9)ここはどこでしょうの旅(8)

(10)幕間

(11)奇跡

(12)ここはどこでしょうの旅(9)

(13)ビルディング

(14)ここはどこでしょうの旅(10)

(15)累々漠々

(16)商店街のあゆみ

これらの「マンガ作品」に加えて、いつものとおり、「エッセイ」がその間に挟み込まれているのだが、このエッセイがまた、今回はとても面白かったので、こちらのタイトルも紹介しておきたい。

(1・5)石の夢

(3・5)中央林間

(4・5)分電盤

(7・5)確かな記憶

(9・5)T字路

(10・5)踏み潰したこと

(12・5)ゴミ拾い

(16・5)研がれた思い出

さて、私が見たところ、本作品集の際立った特徴といえるのが、その「謎解き探偵趣味」とでも呼ぶべきものである。

panpanyaの特徴として、「何気ない日常の些細な部分に着目して、それを深く味わう」という性格の存在を、これまで何度か指摘してきた。

しかし、その「深く味わう」という性格が、本作品集の傾向として、いっそうパワーアップしていて楽しく、その探究の仕方が「謎解き推理の名探偵」のごとき風格さえ漂わせるものになっているのだ。

もちろん、本書の16作中5本を占めている「ここはどこでしょうの旅」シリーズは、そうした「謎解き趣味」を端的に示すものなのだが、それに止まるものではない。

こんなことがマンガになるのかと驚かされる、(8)の「正しいおにぎりの開け方」は、「謎解き」ではないとしても、「謎解きミステリ=本格ミステリ」に通づる「論理性」へのこだわり(偏執)が、はっきりと印されている。要は、単に「シール」への「偏愛を描く」というのではなく、「どうすれば、シールをきれいに剥がせるのか(その方法)」を、具体的かつ事細かに描いているのだ。

これは「本格ミステリ」における「謎解き」が、「結果として正解であれば、良いというものではない」というのと同様のことだ。つまり、直感やまぐれで真犯人を指摘しても(真相を言い当てても)、それだけでは「無意味」であり、さらに重要なのは「その結論に至る、論理的な過程の提示」なのである。

「まったく無関係に見えたこの事実とあの事実が、ここでこうして繋がることによって、真犯人が誰かを論理的に導き出しうる」といった「説明」が「本格ミステリ」には是非とも必要であり、それが「面白さ」の源泉なのだが、本作の場合も、「シールの剥がし方」といった、一見、本筋には見えない「地味な部分」へのこだわりをしっかり描き込んでいるからこそ、「シールへの愛着」の「深さ」が読者にも伝わるものとなっている。わかりやすく派手な「結果」だけが重要なのではなく、そこへと至る「過程の重視」が、いかにも「探偵趣味」なのだ。

ボーリング場の「裏側」を妄想する、(10)の「幕間」も、「見えている部分」ではなく、むしろ「隠されている部分」への偏執的想像力という点で、きわめて「探偵趣味」的である。

「確率論」の問題を扱った、(11)の「奇跡」も、じつは「エセ論理」を揶揄った作品であり、その意味では「探偵趣味」的な「論理性」へのこだわりを窺わせる。

というのも、本作で描かれるのは、次のような、ある意味では有名な問題なのだ。

『25メートルプールに、バラバラにした腕時計の部品を投げ入れ、水流でたまたま元通りに組み上がる可能性と同等…と言われる。そんな、いわば奇跡の星の上で起きた(※ 交通)事故。』(P114)

激しい正面衝突で、いったんはバラバラの部品にまで還元された2台の自動車が、その勢いによって、両方の部品が入り混じった別の2台の自動車に「たまたま」組み上がった、という事故である。

無論、こんな馬鹿馬鹿しいことなど、現実に起こるわけもないのだが、しかし、それが起こりうる理由として「神が実在するからだ」と主張する人たちが、現にいる。

『利己的遺伝子』で知られる、イギリスの進化生物学者・動物行動学者であるリチャード・ドーキンスの著書に『盲目の時計職人――自然淘汰は偶然か?』(早川書房)という著書があるのだが、その内容は次のようなものである。

『本書のテーマは、進化は偶然によるものか、否か。生物の設計にはデザイナーがいたのか、「盲目の時計職人」すなわち偶然の積み重ねがつくり出したものなのかを論じる。

ダーウィン進化論には今なお、疑問を唱える学者が少なくない。生物が持つ形態や様々な機能があまりにも複雑で精緻であるため、進化が「偶然」の積み重なりだとの説明に納得しにくいからだ。例えば、1つの器官が進化していく場合、それに呼応して周りの器官が同時に進化しなければ、新しい機能は獲得できない。目のような複雑な器官が、本当に自然淘汰の積み重ねでできるのか ――。

進化があらかじめ決まった方向に進んだとの考え方は一般人にはむしろ分かりやすいが、著者はこのような説に、ていねいに反論する。』

この説明では、「進化論」に興味のない人にはわかりにくいと思うので、簡単に説明すると、ここで問題になっているのは、「人間」のような複雑極まりない生物ができたのは「偶然の積み重なりの結果としての進化(盲目の時計職人)」によるのか、それとも「最初から人間を作るために、進化の設計図を引いたデザイナー(創造主=神)」がいたのか、という議論である。

つまり、キリスト教の「神」による「創造説」が、ダーウィンの「進化論」によって否定されると、キリスト教の側は「進化そのものが、神の意図によるものだ」と主張し始めたのである。

だが、徹底した「無神論者」の科学者であるドーキンスは「進化には、目的や意図は無い」とした。つまり「神はいない」としたのだ。

では、「進化には、目的や意図は無い」とはどういうことなのかというと、世間一般には誤解されがちなのだが、「進化」とは「だんだんと優れた生物ができあがる、一方向的な過程」、言い換えれば「高等生物たる人間を作る方向へと、一方向的に進む過程」などではなく、膨大な時間に中での、盲滅法かつ膨大な試行錯誤の中で、たまたま残ったものが「現在の生物であり、その中で特に複雑なのが人間だったにすぎない。人間が生まれたのは、あくまでも、まぐれなのだ(つまり、神はいない)」ということなのである。

そんなわけで、panpanyaによる本作「奇跡」は、そうした「進化論に対する誤解」のパロディーなのだ。

言い換えれば、宇宙規模の時間をかけて実験を繰り返すならば、この作品に描かれたようなことも「起こりうる」のだけれど、しかし、そんな「一見不思議なこと」が可能性としては起こり得るのも、「デザイナーとしての神様がいるから」(という非理性的な話)ではなく、単なる「確率論の問題」に過ぎないというのを、本作は「戯画」的に描いている。

当然、panpanyaは、キリスト教におけるエセ科学としての「クリスチャン・サイエンス」的なものの馬鹿らしさ(非理性性)を理解した上で、本作を描いているのである。

一一したがって、本作の根本的な認識とは「不思議は、不思議にあらず」ということであり、京極夏彦風に言うならば「この世に不思議なことなど何もないのだよ」ということなのだ。

本書収録作の中で、最も「本格ミステリ」的な作品として「傑作」と呼んで良いのは、(7)の「うるう町」であろう。

「消えた土地」の謎を追う本作は、いかにも「ミステリー小説」的な作品だ。だが、それに止まらず、その「論理的な謎解き」による「驚きの真相解明」の鮮やかさにおいて、本作は瞠目すべき作品となっている。

私個人としては、本年度の「日本推理作家協会賞・短編部門」の授賞作にしたいところだ。

ともあれ、超絶論理すぎて、誰も本作における「真相」を見抜けはしないだろうが、これほどの傑作を、万が一にも「ネタバレ」させるわけにはいかないので、ごく簡単にだけ紹介しておくと、本書の「謎解き」のキモは「三次元のものを二次元に移す際の齟齬」にある。

本作を読めば「なるほど!」と膝を打ちたくなるような、見事な「形式論理」を駆使した作品で、私はその部分に、大好きな「本格ミステリ」作品のひとつ、有栖川有栖の初期長編『孤島パズル』を連想した。この作品には「二次元が三次元になり四次元へと展開していく」という独創的なアイデアが仕込まれているのだが、本作はそれを連想させ、しかも、その「奇想」(島田荘司)において、『孤島パズル』に勝る作品だったのである。

また、(10・5)のエッセイ「踏み潰したこと」は、本格ミステリ的な「心理(心のロジック)」を扱った作品で、泡坂妻夫の名短編「DL2号機事件」(『亜愛一郎の狼狽』所収)を、ひっくり返したような作品である。

「DL2号事件」では、「めったにない好ましからざる事象については、それを擬似的に先取りしておけば、その後に、同様のことが起こる蓋然性は低くなるはずだ」という「奇妙なロジック=倒錯心理」を扱った作品だったが、本作の場合は「取り返しのつかない大切なものを、思わず踏み潰してしまった結果、それ以前に潰してしまった大切なものについての、買い換えようという気持ちが失せてしまった」という「真っ当な心理」を描いた作品である。

本作では、その微妙な心理を説明してしまわず、「なぜか、そんな気持ちになってしまった」という「余韻」を持たせる描き方をしているが、そこに描かれている心理は極めて「論理的」なものであり、言い換えれば「本格ミステリ的なもの」なのだ。

「彼女はなぜ、こんな気持ちになったのか?」という「ホワイダニット」を、論理的に「絵解き」の可能な「問題編」的エッセイに仕上げているのである。

このほかにも細かいところを挙げていけばキリがないが、ともあれ本作品集には、panpanyaの「論理的謎解き」趣味の高まりを、ハッキリと見ることができる。昔の作品では「情緒・気分」が前面に出ていたのに対し、今はそこに止まるのではなく、そこから先の「論理的な探究」指向が強まっている。言うなれば「ミステリーからミステリへ」とでも呼ぶべき変化が見られたのだ。

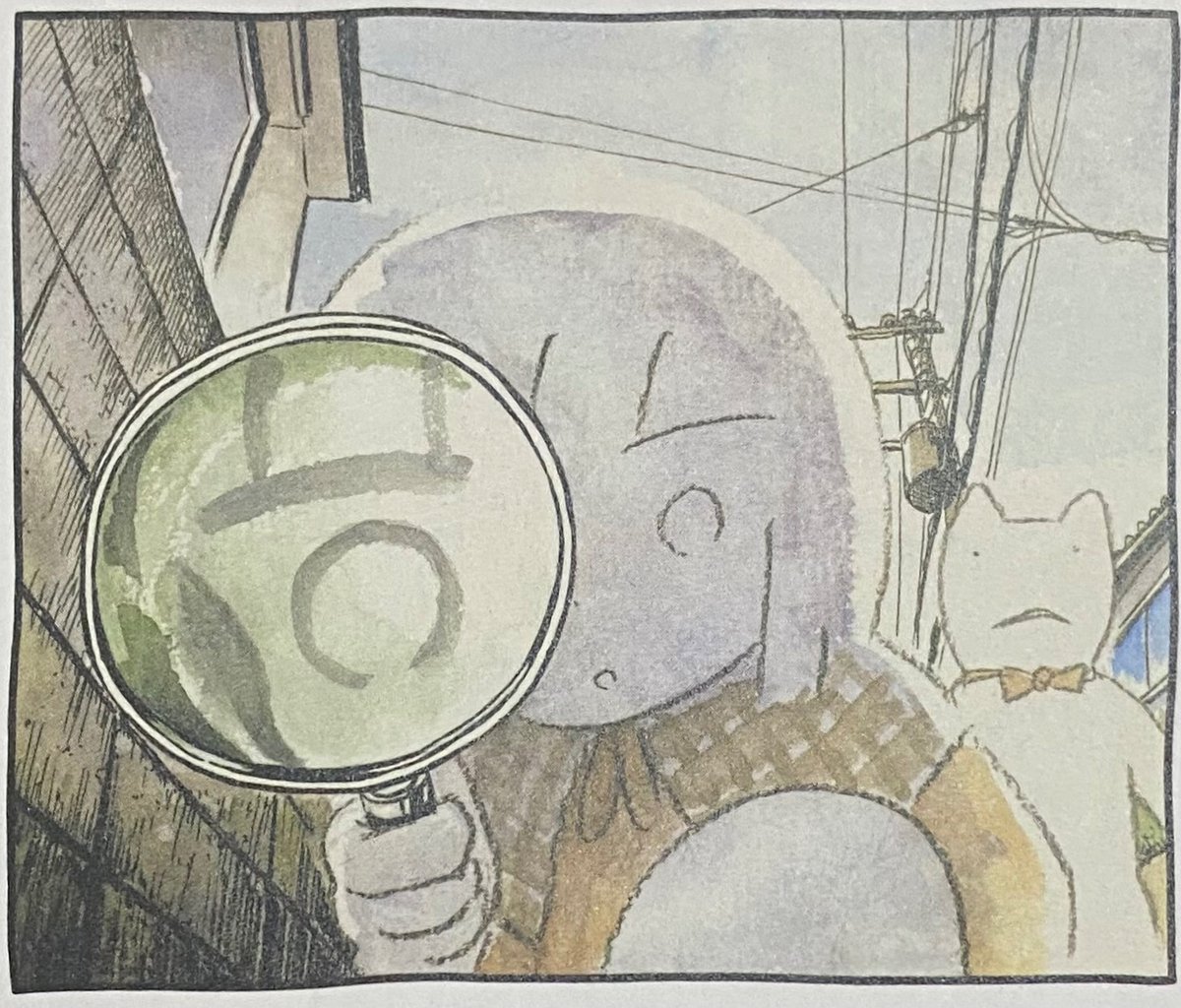

ちなみに、P66のイラストに描かれた「虫眼鏡で何かを観察している、いつもの女の子」と「それを後方で見守る、いつもの犬(レオナルド)」コンビの様子は、まさに「ホームズとワトソン」のそれであろう。

○ ○ ○

もちろん、本作品集の収録作品は、「論理的探究の偏愛」を描いたものばかりではなく、panpanyaファンにはお馴染みの、従来路線の傑作も、ちゃんと含まれているので、安心してほしい。

(1)の「家の家」は、いかにもpanpanyaらしい「迷宮嗜好」の傑作で、安心して楽しめる作品だ。

(3)の「蓋然」は、panpanyaらしい「ノスタルジックな叙情性」を漂わせた好編。

(4)の「スーパーハウス」は、「ド派手な痛快さと、小市民的なオチのギャップ」が微笑ましい作品。

(6)の「たのしい不動産」は、panpanyaの「製造趣味」のよく出た作品。

(13)の「ビルディング」は、意外なものの意外な成長を描いた作品で、panpanyaお得意のパターンである。

(15)の「累々漠々」は、これまたpanpanyaらしい、壮大な「大ボラ」作品。

そして、表題作である(16)の「商店街のあゆみ」は、昭和的なノスタルジーを色濃く漂わせて、最後は「去りゆくもの=失われていくもの」への哀惜の情を描いて、ちょっとしんみりとさせる「愉快な幻想譚」の傑作である。

そんなわけで本書は、「今を精一杯楽しむ」と共に「楽しかった過去への感謝の念」も決して忘れない、panpanyaという特異な作家の強靭さを見事に体現した、充実の作品集であった。

panpanyaは、この先もまだまだ私たちを楽しませてくれること間違いなしだと、私はここで、強く大きな「太鼓判」を押しておきたいと思う。一一 バン!(※ 特大)

(2023年12月8日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・