アウトソーシング利活用とIT部門の位置づけ考察(7)~ アウトソーシング形態と取り組みパターン~

前回(第40回)では、「5.アウトソーシングの利活用とIT部門の位置づけ」ということで、IT部門における経営戦略(DX戦略)への実効性、実現性を高める自社プロパーの集中化(経営が求めるコアコンピテンシーに注力すること)を可能にするためのアウトソーシング化の範囲について考察し、「自社プロパーの役割を『企画、構想立案』と『マネジメント』に集約することが可能なところまで来ている」と提示しました。

今回の第41回では、「アウトソーシング形態と取り組みパターン」ということで、『企画、構想立案』と『マネジメント』に集約を可能とする、機能範囲を委託する取り組み方について、考察したいと思います。

6.アウトソーシング形態(取り組みパターン)

アウトソーシング委託機能範囲と取り組み形態パターンについて、下記に示します。

6.1 アウトソーシング委託機能範囲

アウトソーシング委託範囲は、以下のような機能で分けることができるのではないかと考えています。

【アウトソーシングとして委託できる機能】

① マシン管理、運用(オペレーション)、デリバリー業務を委託する。

② ①に加え、システム関連Q/A対応機能(デスクサポート1)を委託する。

③ ②に加え、現場からの業務関連Q/A対応機能(デスクサポート2)を委託する。

④ ③に加え、業務情報処理(伝票処理、入力処理)機能を委託する。

⑤ ③に加え、顧客からの直接Q/A対応機能(デスクサポート3)を委託する。

⑥ システム開発(設計からシステムテスト工程まで)機能を委託する。(SE、PG)

⑦ ⑥に加え、システム企画、計画工程機能を委託する。(システムコンサルティング)

⑧ 業務改革機能を委託する。(業務コンサルティング)

⑨ ビジネス企画、マーケティング機能を委託する。

さらに上記①~⑨は、以下のように定義できると考えています。

①~④:一般的な『コンピュータ運用関連アウトソーシング』。

⑤:顧客からの各種の問い合わせに対応するための顧客サービス代行業務。

⑥:一般的に行われている『システム開発委託契約』に基づく代行業務。

⑦:システム開発における『上流工程に関する委託契約』に基づく代行業務。

⑧/⑨:一般的に『コンサルティング業務』といわれる代行業務。

6.2 アウトソーシング形態

6.1の内容を踏まえると、次の3形態でのアウトソーシングが可能だと考えます。

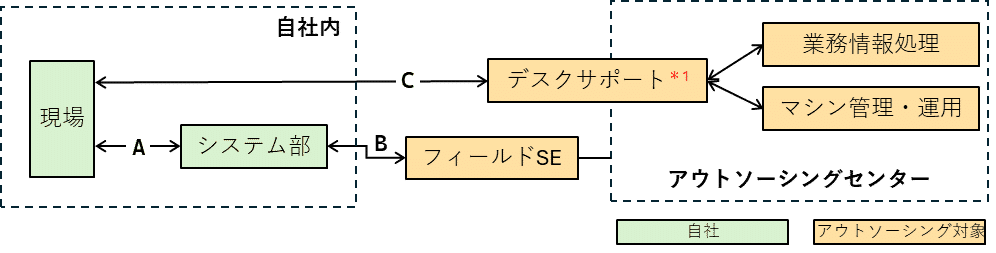

(1)システム運用系をアウトソーシングする形態(①~④と⑥の委託)

■A:

・自社内では、「ビジネス企画、業務改革、システム企画、計画機能など」の上流工程機能を保持するとともに、システム運用段階では、現場からの「業務関連のQ/A窓口」としての機能を保持する。

■B:

・開発工程(下流工程)については、「システム開発委託契約」に基づき外部業者に委託する。アウトソーシング受託会社への委託が望ましいと考える。

・設計フェーズ、ならびに運用テストフェーズについては、プロパー主体での機能を担務する。(プロジェクトマネジメントノウハウの保持)

■C:

・システム運用に加え、「システム関連(業務運用系を除く)」の各種問い合わせ(②)を軸とした「1次切り分け」対応機能を委託する。(2次切り分け 以降は、フィールドSEまたはシステム部が担務)

*1

デスクサポート機能には以下の2つがあると考えます。

・デスクサポート1(②)

システムに関する問い合わせ受付、取りまとめ対応。

・デスクサポート2(③)

「問い合わせ内容の解消のための対応先判断」まで。(対応先切り分け)

*2

・2次切り分けは、1次切り分けによる問い合わせやトラブルに対する実対応先が判断。

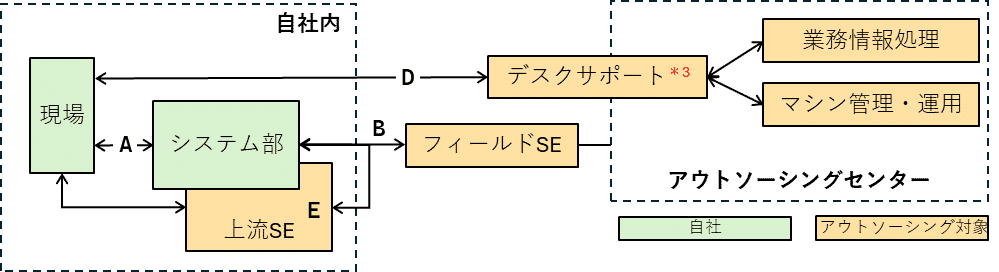

(2)開発上流工程までを含んだアウトソーシング形態(①~⑦の委託)

(1)項のA、Bと、以下の2つが委託内容となります。

■D:

・(1)のCの機能(デスクサポート1、2)に加え、⑤のデスクサポート(現場からの業務関連のQ/A窓口までの機能(デスクサポート3))を委託する。(*3)

・この場合、自社として「業務対応マニュアルの整備」が必須となる。

■E:

・上流工程に対する機能までを、外部委託する。

・自社プロパーとの一体となった取り組みが必要であり、アウトソーシング委託先に自社要員に近い動きを求めることが必須となる。

【留意事項】

・委託先への一体としての取り組み要請 :人数に見合った固定費が発生することになる。

・必要時の要員確保:人件費は従量制が可能となるが、要員スキルが固定できるかに不安あり。

・委託先に対し組織対応を要求すること(アウトソーシング会社に専用組織の要請)も考えられるが、その場合は人件費の固定費化に近いコストが発生する可能性を考慮すること。

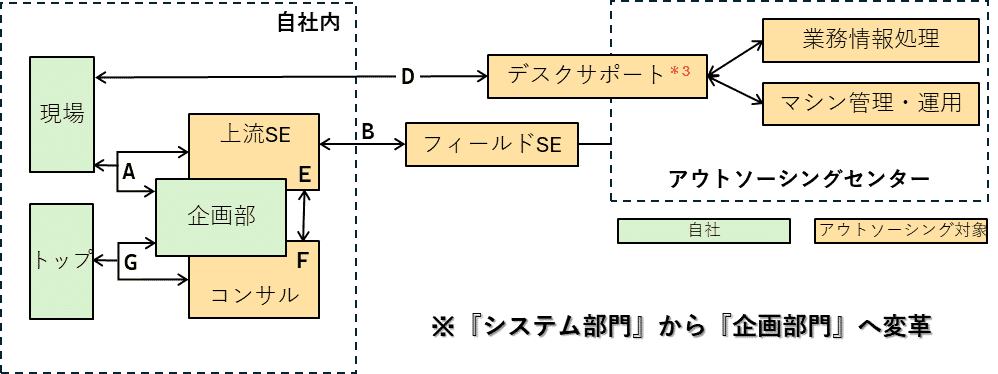

(3)ビジネス企画以外、全てを委託した形態(①~⑨を委託)

■F:

・企画構想関連までを含めた委託をすることから、「コンサルタント」要員の選定、確保が重要です。(社内への囲い込みが可能な委託先がベスト)

・(2)項の留意事項に示した項目の考慮も必須です。

■G:

・経営層との関連を意識する必要があることから、トップとのコンタクトが可能な人材の確保が必須です。

・委託先との安定的な取り組み構築が求められます。(社内への囲い込みができることがベスト)

■H:

・本形態では、「システム部門」という一組織としてではなく、「経営企画部門」と一体化したような位置づけでの再構成が必要と考えます。(システム企画、DX戦略担当)

以上、自社に適したアウトソーシング利活用形態について検討する際の委託範囲パターン(大枠)について提示しました。前回、前々回に述べたIT部門の方向性と自社内に保持する「役割と機能」をどうするのか、経営層の期待に寄与するために、アウトソーシング化を検討する際の一助になればと考えています。

次回(第42回)は、「アウトソーシング委託先企業の形態とその適用」と言う観点から、考察したいと思います。

【前6回の掲載記事】

第35回

第36回

第37回

第38回

第39回

第40回