アイデアノート総集編 生きがいイノベーションとイニシアチブ理論 ターコイズ~クリアライト組織まで 人気記事を全てつなげる

一通りティール組織以降の発達段階の組織について書き終えたので、人気だった記事をつなげます。

生きがいイノベーションとイニシアチブ理論

産業革命中に次の産業革命を起こす

生きがいイノベーションの出現

みんな宇宙旅行のことを考える。

でも火星に行く間、何をするかなんて考えもしない。

大事なものはそっちあるのに。

考え方によっては、未だに世界は天動説である。地球が原点であるとするだけでいい。では、なぜ天動説が地動説に置き換わったのか?その答えは、計算しやすく、より多くを正確に説明できたたからである。科学も哲学も、より現実を説明しやすいほうが選ばれてきた。より上手くいく価値観が広まった。あらゆる商品、企業、活動、宗教もそうであった。

しかし、上手く行った後にどうなるか?どんな世界になるか?をほとんど誰も考えはしない。キュリー夫人やアインシュタインが原子爆弾の登場を予言しなかった。ケインズは百年後には、人々の労働時間はわずか3時間程度に減少し、むしろ働かず暇を持て余すと予想した。しかし、人々がほとんど働かなくなった未来に一体人々はどのようにその暇をもてあそぶのかを考えはしなかった。なぜかと言えば、遠い未来は予測できないと考えたからだ。それに時間を費やすくらいなら、今に着目した方がいいと誰もが思っていた。賢い人ほどできることに集中した。それでも、確実だと断言できる未来がある。これを考える時、確実だと断言できない科学技術ではなく、太古の過去から変わっていないことを考えることこそが役に立つ。今までも変わらず、これからも変わらないものは何かを考えることで、未来は予測できるのだ。

実力主義社会の限界

インターネットの普及とソーシャルメディアの発達が実力主義社会をもたらした。これにより、ごく一部が巨万の富を得て、大多数が稼げない社会となりつつある。巨万の富を得た者ですら、ビックバンイノベーションによって一夜にして立場を脅かされる。このため、CEOは両利きの経営でイノベーションを起こし続けることが求められるようになった。

99%の失敗を1%の成功で賄えるビックバンイノベーションを起こし、既存のビジネスでのビッククランチに備えている。この激動の中で、多くのマックジョブがコンピューターに置き換えられている。しかし、その分新たな雇用は生まれていない。こうして、巨万の富を得たわずかな者さえ淘汰される社会に変化しつつある。すでにアメリカと中国は深刻な状況にある。企業の入れ替わりは激しく、ついていけなければ貧困に陥る。中間層は無く、激しい格差に見舞われている。格差の拡大が治安の悪化を引き起こし、アメリカは犯罪大国となり、中国は監視システムがなければまともに国家運営ができない。こうして、ITで世界の覇権を争う二か国は貧困層にとって地獄のような国になりつつある。ヨーロッパや日本も例外ではない。ヨーロッパでは大量の失業を招き、大量の移民・難民がこれを更に悪化させた。これに歯向かうように完全実力主義の採用に遅れた日本では、長時間労働・低賃金が蔓延し、生産性上昇の長期停滞を起こしている。実力主義を蔓延させた第四次産業革命は始まって早々だが、行き先が良いものには見えない。これを解決するべく、第四次産業革命中に次の産業革命を起こすことを考えた。ではどうするのか?

ティール組織はソリューションになるのか?

ここで役に立つのがティール組織の研究である。この研究では、発達心理学の意識モデルが変化するたびに、組織構造と社会が次の段階へ移ることが示唆されている。承認欲求から自己実現欲求に変化することで、組織構造もグリーン型(多元型)からティール型(進化型)変化するのだ。するとマズローの五界説における、承認欲求から自己実現欲求にピラミッドの上へ推移したことになる。そしてこの段階を上がる速度は加速しているという。

無色型が原始時代、マゼンタ型が1万5000年あるいはもっと早い時期、レッド型が1万年前、社会的欲求のアンバー型が農耕時代、承認欲求のオレンジ型が2世紀前、グリーン型が一般的になったのは1960年代、ティール型が現れたのは二十一世紀に入ってからだ。このため、著書内でも生きている間にティール型から一個あるいは二個先の組織型までは現れるのではないかと予想している。組織型の変化が急激な社会の変化をもたらしたことから、組織が一気に前に進めば第五次産業革命を起こすこともできるであろう。

ティール型VS超実力主義社会

ティール組織はより実力主義社会を生き延びやすくした。対等な関係から全員のアイデアが尊重され、両利きの経営が非常にしやすくなった。ビックバンイノベーションも、ビッククランチからの脱出も得意になった。自らが労働時間と賃金を決める自己経営により、生産性も創造性も飛躍した。非常に長い目でみて物事を考えられるようになった。

しかし、実力主義社会の問題を根底から解決できなかった。承認欲求に支えられていた資本主義社会が、自己実現欲求によって実力主義社会に変化したのだから当然のことだった。夢を、自分らしさを求めるからこそ、実力が軸になってしまった。自由を手にしたからこそ、自らの身の程を受け入れることから目を逸らせなくなった。今まで言い訳ができていた結果の格差に、言い訳ができなくなってしまった。機会が、環境が手に入るからこそ、才能や、努力をする才能がないことを知る時がきてしまった。本当に自分にとって何が大切かという、大きな悩みを与えるようになってしまった。

それでも、ティール型に進めば機会の平等に近づくのだから、今のアメリカや中国よりは随分とまともになるだろう。

しかし、勝者と敗者がいて勝った者でさえ常に脅かされるデスゲームの根本を解決できない。

そこで、自己実現欲求の更に上の欲求があれば、ティール組織の上の段階にある組織を生み出し、ひいては社会構造を変えることにつながる。そして、1割が不確実な大勝利を手にして、9割がまともに富を得られなくなる極度の実力主義社会を解決する手がかりとなるだろう。

組織の発達段階と生きがいイノベーション

組織の発達段階は歴史を通じて変化してきた。

レッド型では、力を中心とした上下関係で組織のモチベーションを保ってきた。これはオオカミの群れに例えられる。暴力組織などが現在でもこの段階を採用している。しかしこの段階は、力のみの関係から闘争が絶えないという致命的な問題を抱えていた。リーダーも常に下剋上に怯えなければならなかった。

アンバー型では組織をヒエラルキーによって厳格なルールと役職の固定を用いてモチベーションを保ってきた。これは組織を安定化させ王国の長期化に貢献した。しかし、固定された身分制度などへの反発から革命や戦争が絶えなかった。マイノリティは常に差別され続けた。

オレンジ型組織では能力によってヒエラルキーを上がれるようにすることで、モチベーションを保ってきた。産業革命後の実力によって評価される社会を築き、で人々のモチベーションを飛躍的に向上させた。日本も明治維新でこのパラダイムに移ったことで列強の仲間入りを果たした。利益を中心に考え、債務などの細かいルールを用いて、利益のための目標を定めるようになった。しかし、短期的な利益にどうしても目が奪われるので、イノベーションのジレンマに陥りがちであった。この結果、日本経済は長期停滞に見舞われた。

グリーン型組織では、従業員を家族とみなし、戦略や利益よりも文化を重視するようになった。このおかげで、変化に対応できる組織が構築された。日本でも、グリーン型組織にシフトできた富士フイルムやSONY、任天堂などが持続的な成長を続けることができた。しかし、これらの組織は優れたリーダーに依存しており、リーダーなくして安定はなかった。経営者がやはり従業員の生活を支配していた。

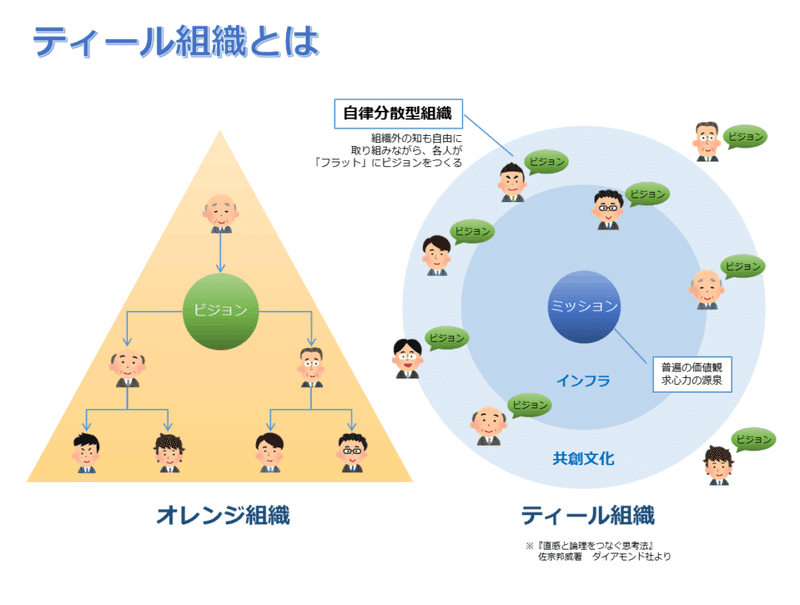

このためティール組織がでてきた。リーダーや上下関係を撤廃し、自主経営によって組織の指示命令系統を廃することに成功した。

ターコイズ組織

ティール組織の最大の問題点、イニシアチブ依存症(アイデアの発案者、船頭、先駆者が組織の一部に依存)を完全には解決できないものの、依存度を下げてより持続的にしたものがターコイズ組織である。この組織を考えるとき、ティール組織のメタファーが生命であることから、ターコイズ組織のメタファーを人間と置くと分かりやすい。

組織そのものが人間であるため、組織自体がある欲求に従って主体的に動く。すると、マトリョーシカのように、組織の中に組織が作られる。

これにより、イニシアチブを欲求に向かって動くイニシアチブ組織にすることができる。イニシアチブ組織の中には「イニシアチブ組織の存在目的」があって、フォロワー組織の中には「フォロワー組織の存在目的」が存在する。これに対するイニシアチブが生身の人間になる。つまりターコイズ組織は、多重ティール組織と言い換えることができる。

こうすることで、組織は少数のイニシアチブに依存せず、事業を継続しやすくなる。また、イニシアチブ組織は、各フォロワー組織の中にある存在目的が、一番大きな存在目的と合致しているかを確認すればよく、各フォロワーの事業ごとの内容に必要以上に時間を割くことがなくなる。イニシアチブ自体が組織となったので、イニシアチブへの依存度が減り、イニシアチブが不要だとフォロワーに思われる『ティール組織の悩みの種』も減る。フォロワー組織のメンバーが不在の間に、直接対話を介さずとも、フォロワー組織の小さな存在目的を確認し、大きな存在目的に合わせて方向を修正することさえできる。

また、組織自体が人間となって存在目的に向かって主体的に行動するため、ティール組織よりも統率が取りやすい。全員が独自の自己実現を目指した結果統率が取りづらくなることや、統率が取れても過度に多角化し過ぎてしまうリスクが減る。

また組織に入る時に、組織の姿がティール組織よりも想像しやすくなる。

メンバーの自己実現に対する障壁を生まない程度に、あらぬ方向に行かないよう指針を決めやすい。

組織自体に主体性と独自の文化や価値観が生まれ、非常に組織そのものが創造性に富むようになる。組織自体が考えてくれるので、メンバーの独りよがりになりづらい。(これを組織人間と呼ぶ)

もはや組織のリーダーの発達段階にメンバーが制約されない。初めから存在目的そのものがリーダーであり、皆はイニシアチブか、フォロワーでしかない。こうすれば、存在目的の発達段階さえ超越型であればよいことになる。一人の人間の限界と、限定性を知っているからこそ、メンバーの制約を取り払うことに成功するのだ。もはやCEOの発達段階に組織が限定されず、各人で更に上の発達段階へと成長することができるのだ。もしも更なる発達段階が発見されれば、存在目的に捻りを加え、それに合わせて進歩することも可能だ。

リスクとしては、人数が極端に少ないときはティール組織でこと足りること、ティール組織以上に組織が人のように振る舞うため、組織の相性がはっきりし過ぎてしまうことにある。これは、一長一短だ。組織の姿が想像しやすい分、初め時点でふるいが掛けられてしまう。組織とのミスマッチが減ることにもつながるが、組織に対する参加者の多様性を削ぐ可能性がある。

フォロワー組織が存在目的に執着するあまり先鋭化しやすく、フォロワー組織のイニシアチブ不在を気付きにくい。一人のイニシアチブに対して無尽蔵にフォロワーが増えて比重が変わることを防げるが、当然、新たなフォロワー組織がフォロワー単体ほど生まれない。

極端に尖ったアイデアは、ティール組織のほうが生みやすい(逆に極端に尖ったアイデアより現実的な案を出しやすい)。ティール組織よりも一人のイニシアチブに依存しないものの、イニシアチブという要石はどうしても必要になる(しかし、ティール組織の時よりもずっと「あの人にしかできなかった、あの人がいないと組織として成り立たなかった」という依存度は下がるだろう)。リーダーと違い顔だけを立てて埋め合わせができないという問題も依然として残る。

こうして課題は残るものの、全体としてみれば、ターコイズ組織はティール組織を超えて含むことが分かる。

生きがいにおける理論

①金銭と金融資産

生きがいイノベーションにおける理論とは何だろうか?これこそが本文章最大の問いであり、本書の存在目的である。これを明らかにするには、生きがいとは何であり、どうすれば生きがいを得られるのかについての基本的なおさらいの必要がある。まず生きがいとは、長期に渡って持続する幸福のことである。

幸福の資本論では、幸福とは金融資産、人的資本、社会資本の3つに分けられるとされている。この三つを達成できるのは、現在の慣行ではフリーエージェント戦略でないと難しいとしている。しかし、フリーエージェント戦略を取らずとも、ティール組織やターコイズ組織であれば、その戦略を取らずとも三つを達成できるだろう。また、この著書自体は、天動説的にデータを扱っているため、地動説的な視点からより深掘りを行う必要がある。

まず金融資産では、単独で年収800万円、世帯年収で1500万円、家庭での金融資産1億円までは幸福度が上昇すると言われている。単身では800万円で済むため、現在の日本の制度においても大企業の管理職や企業して軌道に乗る人などはこれを達成できる。しかし、男女間での賃金格差が大きい日本では、世帯年収1500万円を達成するのは難しい。そこで数値だけで考える天動説ではなく、生きがいを中心とした地動説でこれ分析する。

まず、世帯収入が年1500万円ということは、金融資産1億円を達成した上で、幸福を最大限する選択肢が充分に広がる数値であることを示している。ようするに年収1500万円から税金やその他費用と貯金分を除き、毎年得られた金額程度でできる選択肢が幸福を最大化する。すると、基本的に年収1500万円の場合、33%~43%が税負担となるため、一世帯につき1000万円程度が手取り額となる。生涯純所得が4億円であり、貯金に1億と考えると(株式投資を考慮にいれれば、さらに自由に利用できる金額は増加する)。3億円程度が自由に利用できる金額であるといえる。つまり勤労年数を考慮すると、家計消費支出が年700万程度までは、幸福度が増加する。

これは、現在の日本の二人以上の勤労者世帯の平均消費支出323万円の二倍程度である。つまり、現在の生活水準の二倍で得られる選択肢までは幸福度の増加に貢献することが分かる。このとき、家系消費の中で金銭的自由が増えることで選択肢が増加するものは、食料、住居、家具家事用品、被服および履物、交通・通信、教育、教養・娯楽、その他である。つまり、食品の選択肢、住居の選択肢、家具家電用品の選択肢、衣服の選択肢、通信の選択肢、交通手段の選択肢、教育の選択肢、教養・娯楽の選択肢が増加した場合幸福度が増加する。通信に関しては、日本であれば非常に性能が上昇しており、基本的には格安シムとWi-Fiを組み合わせることで、家系消費が323万円でも充分な設備を利用できる。また旅行代は娯楽費用に含まれるため、基本的な交通料金は自動車を自らが持つ場合を除き選択肢の増加に貢献しない。

よって、食品、住居、家具家電、自動車、衣服、教育、教養・娯楽の選択肢を増加させることが幸福度の最大化に貢献する。もちろんそれ以外の費用をこれらに移動させれば幸福になることも示唆される。しかし、それよりも重要なのはこれらの選択肢のうち、日本の平均値の二倍の生活水準で達成できるものは何か?である。これが分かれば、なぜ世帯年収1500万円まで選択肢が増加する必要があるのかがはっきりとするのだ。

つまりこれを因数分解すると、

スーパーにある商品ならば自由に選択できる、高級な店でなければ自由に外食できる、家のスペースと機能に不自由しない、家具家電の性能で妥協が必要ない、基本的な普通車を自由に買うことができる、高級な店でなければ自由に服を買うことができる、高級でない教材・教育サービスであれば自由に利用できる、高級でない娯楽であれば自由に利用できる。

などになる。すなわち「高級でなければ、買いすぎでなければ家族全員が何でも買える」という状態が幸福度を最大化している。「一般的な選択肢、常識的な選択肢であれば何でも買える」という状態の中で幸福度は最大化するのだ。

逆を言えば、年収が少ないために一般的な選択肢に対する障壁が生じた時、幸福度は低下する。また、生きがいの源泉は一般的な選択肢の中にあり、高級にしても地動説的な付加価値が増加しないことも概ね示唆される。普段のスーパーの価格で一喜一憂しない状態が金融資産での最大の幸福のポジションである。天動説だと800万円という名目上の数値に囚われてしまうが、地動説であれば「一般的な選択肢では最大限に自由である状態」にあれば良いことが示される。

生きがいにおける理論②労働時間

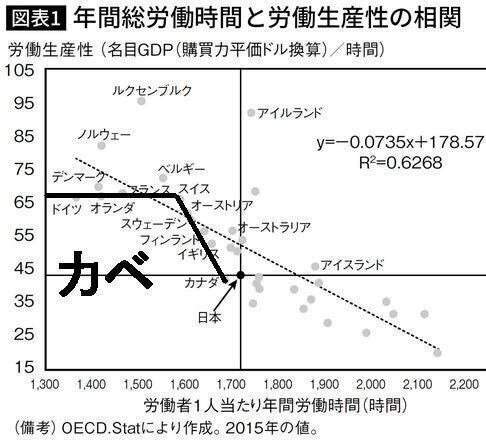

労働形態については、ティール組織やターコイズ組織が幸福度を最大化させるが、労働時間においてはデンマークやドイツなど世界的に労働時間が短い国であっても年平均1300時間程度はあるため、データの比較がしづらい。

しかし、労働時間を見ると年1200時間までは幸福度が増加する傾向が示されている。労働時間年2000時間では、土日祝を除き毎日8時間労働する必要があり、家族と過ごせる時間が減少してしまう。家族と過ごせる時間が長く、夫が充分に家事に参加できる状態にあるとき幸福度は最大化する。このため、労働時間を完全に自由に決定できて、いくら仕事に生きがいを感じていたとしても、基本的には子供の帰宅前に仕事を終えるべきである。教育方針がティール組織同様、支援型であるとき子供の幸福度は最大化するため、子供と過ごす時間がしっかりあった方がよいのだ。また、会社も子供に合わせていく方が望ましい。朝、子供が学校に出てから仕事を開始し、午後に子供が帰ってくる時には仕事を終える必要がある。もちろん、子供が放課後に友人と遊ぶ分くらいは仕事の方が長くて良いが、やはり子供が帰宅した時には家事をしているか、くつろいでいなければならない。

この時の労働時間はどのくらいだろうか?小学校が年980時間、中学校が年1015時間であるから、少なくともこれを大きく超えた時間であってはならない。会社も学校も昼休みは基本的に一時間であるが、仕事では途中のこまめな休憩も労働時間に含まれる。一方で、朝礼、HR、合間の休憩時間が授業時間に含まれない。このため、1日1時間×200日の約1200時間程度が小中学校にいる時間であると考えられる。

つまり、労働時間もこれに合わせて1200時間程度であることが望ましい。それが厳しい場合は、最低でも放課後、子供が友人と遊んで帰ってくるまで5時~6時頃には家についているようにしたい。すると、朝8時から夕方5時の8時間労働で、夏休みを子供に合わせて取るとして、年1700時間には抑えたい。ここで重要なのは企業も子供に合わせて朝型であるほうが良いという点だ。以上から、どの組織形態に対しても、賃金800万円、労働時間1200時間、朝8時開始をベースに、賃金と労働時間を考えていくと良いと言える。これは子供がいない場合でも同じで、ベースとなるだろう。

生きがいにおける理論③人的資本

人的資本は、自己実現ができるか、仕事に生きがいを感じるかどうかで決まる。このため、ティール組織やターコイズ組織であればすでに克服しつつある課題となる。人的資本の課題を克服する組織形態こそ、ティール型、ターコイズ型であるからだ。もとより、フリーエージェント戦略を包括しているといえる。労働における生きがいイノベーションについては、「企業生きがい主義」にて述べる。

生きがいにおける理論④社会資本

社会資本とは、家族との繋がりや地域、友人との繋がりである。これは、労働時間を一定に抑えることで獲得する機会を得ることができる。今までの組織形態では仕事の中で同時に社会資本を形成することが困難であったが、これからはイニシアチブとしての活動を通じて交流を深めていくことも容易となるだろう。この時にも、やはり好きな人を自らで選ぶ意識が重要となる。自らの生きがいの源泉となる人々の関係を築くため、こうした関係を構築する仕組みも整えていく必要がある。人々の関係を築いて生きがいの源泉とする方法については、「個人生きがい主義」にて説明を行う。この場合であっても、友人との関係は互いにイニシアチブであって、互いの関係が最大の生きがいを生む組織であることが望ましい。

友人や家族の関係性であっても、ティール型やターコイズ型であることが重要となるのだ。そうして互いに生きがいを得る関係があると、良い関係が持続する。労働中に社会資本が形成できる場合は、本人の望む労働時間が長くても生きがいを感じることができる。長い時間の労働には、それだけ社会資本でも対価を支払う必要があるのだ。それだけでなく、仕事でも社会資本が形成できる仕組みの構築が不可欠だと言える。また関係はより親密で深いものであることで、教育方針が支援型であることで家族間の生きがいも最大化する。

生きがいにおける理論まとめ

① 金融資本「一般的な選択肢では最大限の自由」

② 人的資本&社会資本「人間関係がターコイズ型(SQの高い関係)」

③ 社会資本「社会資本に合わせた労働時間」

この三点を揃えることができれば、充分に生きがいを感じることができる。そして③はティール組織で達成が可能となっている。グリーン組織でも完全フレックスタイム制を取り入れる企業が出てきており、社会資本に合わせた労働時間へシフトすることは既に取り組まれつつある。ティール型へと段階が進めば、②についても大きく前進する。

よって、ここで問題となるのは「一般的な選択肢では最大限の自由」をいかにして「社会資本に合わせた労働時間」で稼ぐかである。ないしは、賃金を下げないよう選択肢の価格破壊をするかである。いずれにせよ、天動説に見れば、いかに800万円を1700時間で稼ぐか?と同値であり、一企業レベルでみれば可能だが、国家レベルでみれば非常に厳しい。日本では、非正規雇用の平均労働時間が年1000時間と達成しているが、賃金では180万円であり、賃金では平均労働時間が年2000時間、賃金は503万円である。労働時間は最低でも300時間減少する必要があり、賃金では60%上昇する必要がある。正規雇用では90%、非正規雇用では265%も時間当たり生産性が上昇する必要があるのだ。これは、日本の生産性上昇率が高い時でも2%しかないことを考えると、72の法則から日本の正規雇用で36年、非正規雇用で80年近く経ってようやくこの生産性を達成できるといえる。

80年はともかく、36年は現実的な数字ではある。しかし、これを待っている訳にはいかない。天動説ではあまりに遠すぎる。そこで、これら三点を克服するような発想の転換が必要となるのだ。つまり、賃金や表層的な経済成長以上に「一般的な選択肢では最大限の自由」を達成することを目的としなければならない。この方法についてどのように立ち回るかを考えることが本章の存在目的である。

あとがき

生きがいについてより深く理論を知る場合には、『幸福の資本論』よりも、『イノベーション・オブ・ライフ』『SQ 生き方の知能指数』『本物のリーダーとは何か』『さあ才能に目覚めよう』『トータル・リーダーシップ』などを参考頂きたい。

著書を選ぶ際は、下記のルールに則って読むのがオススメだ。

実践者(インテグラル理論の内面、行動の部分を正確に言及)、アカデミック(インテグラル理論の文化、社会の部分を言及)というように、四事象全てについてより一次資料に近いものから参考頂きたい(そういう意味ではこの文章さえネガキャンしていると言えるが、できるだけThinkers50について語ることで進めていきたい)。(かつてはこうした本の選び方を知らなかった)

また、重要なことだが、『究極の生きがいがそれに至るために必要な要素を揃える』のであって、生きがいとはある条件を満たすことで得られる感覚のことでは厳密にはない。

金融資本・人的資本・社会資本が幸福を生み出すのではなく、幸福が世界の中から必要なものを集めるための第一歩なのだ。

天動説的「不足→得る→幸福」

地動説的「幸福→得る」

それは、幸福だと引き寄せの法則が生じて上手くいくといった類の話ではない。相関関係はあるだろうが、そもそも世界を変えるより自らの感情を変え、幸福になることは遥かに簡単なことなのだ。

そして、その幸福を支える生きがいの4事象のうち、好きが最もコントロール可能だと捉えることもできる。

これが生きがいイノベーションの本質であり、究極型パラダイムにおける価値順序の変更である。

しかし、これは「今あることを好きになれ、そうすれば上手くいく」という話ではない。

そうではなく、「そうしたくてもどうしてもこれだけはそうしたい、そうでないと嫌だ」といったどうしようもない自らのエゴこそが重要であり、それこそが生きがいと密接に繋がっている、ということなのだ。

先に幸せになれば済む話なのに、これだけはどうしても達成してからでないと幸せになれない、という部分こそエゴ=自分自身なのだ。

そして、その自らのエゴとBeing(自らの存在そのもの)を一致させることが、エゴロジー経営であり、これの最終形態がBeing経営だと言える。

こうして、インテグラル理論より常に少し強い関係を持つ生きがいの理論について、究極的な発達段階と合流させ、理論を構築する必要がある。

というよりも、クリアライトパラダイムより更に先の世界ではどうやら、インテグラル理論と生きがいの理論は合流するようだ。

生きがい投資思想

一般的な選択肢では最大限の自由

食品、住居、家具家電、自動車、衣服、教育、教養、娯楽のうちどれが選択できないために生きがいが不足するのか?特にどこに資金を費やすと生きがいが増加するのだろうか?これに関して考えてみる。

これらは、いずれも天動説(カネ→幸福的)な資金がなくなることで選択肢が減る。しかし、家具家電の性能が下がるといった問題はあるものの、日本では最低限度の生活で一般的な選択肢をほとんど選ぶことができる。

パソコンとWi-Fiがなければもはや仕事はできず、電子レンジ、給湯器、冷蔵庫、エアコン、扇風機、洗濯機などは、生活保護受給で賄うことができる。

かといっていくら資金が多くても、高級インテリア、風呂場のジャグジーなどの一般的でない選択肢は広まるが、一般的な選択肢はさほど増えない。

一般的な選択肢以上を買っても生きがいに与える影響は小さい。

豪邸はもはや家が広いという程度の価値であり、そこまで一般的な生きがいに対し大きな力は持たない。その人がよほど家好きであるといった理由でもなければ、幸福への貢献度は実価値に対して逓減するだろう。

居心地のよい机と椅子、マットレス、性能のよい寝具、自動お掃除ロボット、空気清浄機、食器洗浄機などが一般的な選択肢であるが、資金がないと買えないものになるだろう。特に性能のよい寝具と椅子、マットレスなどが重要に見える。

生活をする上で常に関わるものについては、投資をする思考法で良いものを必ず買うように決めた方がよい。企業側からすれば、常に生活に関わる製品についてマス・カスタマイゼーションを行う必要があるのだ。

ただし、これも一般的な消費者であれば選択できる範疇にある。もとより天動説的に考えても投資をする価値があるものになる。天動説的に見ても解決できる課題になるだろう。

問題は賃金があまりに低いために、そもそもそれにさえ投資できないという(と考え込んで停滞している)非効率な状態なのだ。

人はそこに対して不満を持ち、生きがいを損ねるのだろう。しかしこれについては、投資とみることができるから、支払うことができないものではない。意識が足りないことに対して啓蒙する必要があるだけに過ぎない。

このようにして、投資と割り切ることで購入できるものの、選択肢の幅を広げることができる。こうした価値観を一手に動かせるのが生きがいイノベーションの圧倒的な強みである。

とはいえ、天動説的な利益さえ増やすことに繋がるのであれば、組織の発達段階が上がると共に改善されるだろう。

家具家電、自動車、教育、教養はこれによって一気に解決する。

特に教育、教養については有効であれば、掛けても掛けすぎるということはない。費用対効果が薄いものを避けることに注意すればよい。裏を返せば、教育、教養についての費用対効果が非常に重要ということにもなる。

しかし、天動説的な投資思想では、生産性と家計収益に貢献する以上に、これら財に資金を投じることを浪費とする。

一般的な選択肢の中にも浪費が紛れて混んでいる。生きがいには貢献するが生産性には貢献しない段階がある。これが特に食品、住居、衣服、娯楽では大きい。つまり、投資思想に対しても生きがいイノベーションを起こさなければ、選択肢は縮小してしまうだろう。生きがいが最大化されることで、結果的に更に生産性が飛躍するとしても天動説ではその分が計算に考慮しづらいのだ。天動説であればWell-beingによる生産性向上分までの食品、住居、衣服、娯楽への投資しかできず、それ以上は浪費になってしまう。

幸福度が低下するというデータが出ているタバコどころか、酒やファーストフードで済まず、体に悪いもの、つまりは砂糖菓子や塩分の多いものさえも全て完全な浪費とする。

しかし、地動説(幸福が先)では人生を通じた幸福である生きがいを最大化させる以上は、持続的である限り可能となる。これについても、将来的に破滅的な未来が待っていなければよいから、一般的な選択肢の中では自由という意味に合致する。

高級品(幸福貢献度逓減)>一般的な選択肢>浪費>地動説での投資範囲>天動説では計算しにくい天動説の投資範囲>天動説の投資範囲

問題は、人々が生きがいの投資思想に則り、自らに投資をした時に、それでも不足する部分である。中でも生きがいに対して不足分が大きい部分である。これはやはり娯楽になる。

食品であれば一般的な選択肢が、近場の飲食店やスーパーの商品であるため費用対効果が高い。衣類についても、通常の服屋で買える選択肢で考えれば家計の重荷になるほどではない。住居であれば一定の額から急激に費用対効果が悪くなるため算出しやすい。しかし、娯楽については費用対効果の計算が難しいだけでなく、天動説と地動説での乖離が大きい。

娯楽に対する生きがい投資思想

娯楽では、自ら生きがいを決めるプロセスが必要となる。

どの生きがいの源泉を選ぶかは完全に顧客に任されている。娯楽は双方向となり、その程度さえ各人で決めることになる。だからこそ、より娯楽に関する生きがい投資思想については深く調べる必要があるのだ。そこで役に立つものが、個人生きがい主義である。

個人生きがい主義とは、一人一人が自らの生きがいの源泉を見出して、それに合わせて、各人でこれを追い求める主義のことである。画一的な生きがいモデルを立て、まずは全体に対して影響を及ぼし、例外には後から対処する国家生きがい主義や、企業の存在目的を中心にマス・カスタマイゼーションをする企業生きがい主義とは大きく異なる。

1000円の壁

実際に、有料限定(100円以上)の情報商材サイトで調べてもカネには指数関数性と価格硬直性があることが分かる。情報商材の数に対して価格は指数関数的に推移している。そして、キリのいい数字が極めて強い価格硬直を生んでいる。中でも圧倒的強いのは1000円だ。

この1000円の壁は、日本がデフレとなった原因の一つと言えるだろう。ドルは物が10ドル単位なので1000の壁が存在しないが、円は100円1000円単位での商品が多く、極めて強い壁が存在する。もちろんこれがインフレ率の一部を説明するものでしかないが、価格硬直性を示す上で大きなものになる。

そして、日本では万の単位でもう一段壁がある。このキリの良い数字に一定の価格抑止力があることは間違いない。こうした方向からインフレ率を推定することは行動経済学の分野だと言える。この方向で語られた研究があるかは不明だが、少なくとも記事を見たことはない。

つまり、これはこう言うことができる。

多くの人は1000円の壁に合わせて消費行動をしている。

これは、1000円以上ではもっと価格にシビアになるべきであり、

1000円以下でそこまで価格にシビアになるべきではない、と言えるのだ。

そして、実際企業についても1000円(アメリカだと10ドルと1000ドル、ヨーロッパだと10ユーロ)との真っ向勝負を避けることが価格面で競争優位を得る戦略のようである。

日本の時価総額トップランキングの中で1000円の壁と真っ向勝負をしている企業は、ユニクロのファーストリテイリング、セブン&アイ、ユニチャーム、花王、JR東日本、イオンくらいのものであり、これらの企業も1000円に近い商品を売ることは回避しているようだ。リクルートやバンナムは無料サービスを基本とし、味の素やハウス、アサヒビールなどは価格を低く抑えることで1000円を回避している。

このように1000円は非常に強い価格交渉力を持つらしい。

価格については価格の掟『低価格戦略で勝てる企業はごくわずか』と

BOLD『無料の企業が圧倒的な力を持つ』の両方から、基本高価格戦略を取り、低価格にするならばいっそ基本無料サービスを売るのが強いと捉えることができる。

欲求の歴史から更に先を考える

しかし、ギフテッドが求める欲求であるならば、これより先の欲求は存在しないのではないか?流石にもはやマックジョブなどには活かせない領域になってくるのではないか?と思うだろう。

そこで更に先を考えるため、まずは、証明欲求を持つまでの欲求の発達段階がどう変化してきたかを見てみる。

多くの生物は生理的欲求に基づいて行動している。しかし、餌があるからといってあまりに大きなリスクを負うような行為をしていては生き残れない。

そこで身の安全を守ろうとする安全欲求を持つようになった。すると、群れをなすことでより安全になるため、群れを作るようになった。

そこで、群れに従うことで身の安全を守りたいという欲求を持つ者が生き残った。これにより社会的欲求と社会構造ができた。すると群れの中で役割を分担したほうが生き残れた。

このため、群れのリーダーとフォロワーができた。すると、組織に階層構造が生まれ、自らが他者にリーダーやフォロワーとして的確であることを示した者が生き残った。

そこで、自分を認められて、他者から価値を認めてもらいたいと思うようになった。

しかし、承認欲求を持つだけでは絶対的な勝利を手にすることはできなかった。世界一になれるのは一人だけであり、階級から抜け出すほどの力もない。他の者と同じレースにいては満足できなくなった。

他の誰にもない圧倒的で、絶対に勝てることをしたくなった。新たなことを表現できる人間だからこそ、それを何が何でもしたくなった。

こうして、自己実現欲求は生まれ、挑戦と創造に取り組むようになった。しかし、創造しても後に続かなければ独りよがりであるばかりか、いつか忘れさられてしまう。

それどころか、一瞬貢献しただけに過ぎないかも知れない。そう更なる全体性を求めるようになったとき、自分だけが良くては足りず、後に続く必要に気付いた。そこで、積極的に他者に貢献するようになった。こうして自己超越欲求を持つようになった。

しかし、他者一人一人に直接貢献するだけではあまりにも範囲が狭い。そこで、他者に自動で広がり、自らが手を加えずとも多くの人を動かす仕組みが必要と考えるようになった。そこで欲求は仕組みを作ることに向かった。これが創造体系欲求である。

創造体系欲求を持つと、ありとあらゆる仕組みが理論によって構成されていることに気づいた。そればかりか、仕組みによってはもし人を動かしても、マクロ的な影響は弱く均衡を変えられないことに気づいた。

であるならば、均衡に影響を及ぼす重大な理論に着手しようと思うようになった。また、世界にはあまりにも理論が溢れていて、一々探していてはきりがないことも知っていた。そこで世界の中から理論を探すのではなく、すでにある理論を蓄積して新たな理論を拾ってくることを求めるようになった。

しかし、世界を拾ってくるのであれば、自らの中から創造することはまだ探していることなのではないか?と疑問に思った。そこで世界で世界を見るという視点から、理論を証明する欲求を持つようになった。

このように、承認欲求から疑念を晴らして更に上の欲求へ進んできたことがと分かる。つまり、その先を考えるのであれば、証明欲求を持つ際の疑念について考えればよい。すると、証明欲求ではなく、全体の変化が更に先のヒントを与えてくれる。つまり、全体性を広げようと欲求が発達してきたという経緯だ。つまり、証明欲求にさえ足りない全体性が更に先に進むのではないか?と考えることで先に進むことができる。

ようは、ドミノ倒しのように先を考えていけばよい。つまり、帰納法で証明していくことになる。

そして、これ自体が更なる先の欲求に結びつく。これこそ帰納欲求である。

帰納欲求

演繹法といえば、ソクラテスの有名なくだりが分かりやすい例である。ソクラテスは人であり、人は死ぬので、ソクラテスは死ぬというものだ。これが三段論法とも言われる。これをベン図にすると、死ぬという大きな集合の中に人がいて、その人の中にソクラテスがいるのだ。これは証明をする上で最も使い勝手もよく、分かりやすい。

しかし、集合の中に含まれるものから導くため、全体性が小さくなってしまうのだ。先の先まで一気に解くことはできず、すでにあることの直近の範囲しか明らかにできない。証明欲求のパラダイムがこの問題に直面した時、帰納法を使って証明すればさらに先に進めるのではないか?と考えるようになる。イニシアチブ(知の先駆者)であるのだから、まずは帰納法で究明してから、後に演繹法で証明すれば良いのではないか?と思うようになる。

そうして数列のように一気に先の数値まで明らかにしてしまえば、求めるものの極限値を取ることができれば、と考えたときに帰納法を用いて証明する欲求を持つようになる。数学であれば数学的帰納法も演繹法にあたるが、言葉や数値化できないものであれば帰納法に該当するだろう。

このアイデアノートであれば、組織の発達段階そのものを数列にしてその極限値を知りたいという欲求になる。こうすることで、発達段階さえ数列のようになっていることを究明する。後はその極限値を算出するだけでよいのだ。そして、あまりにも多くの歴史的証明が帰納法によって導かれてきた。

iPhoneの開発もマイケル・ベルが帰納法で携帯電話の可能性に気付いたことが始まりであり、重力加速度が物体の質量に関係なく一定であることも帰納法で明らかとなった。

インディゴ組織

究明型(インディゴ)パラダイムとなった時、人はイニシアチブ(知の先駆者)としてまずは帰納法で物事を究明したいという欲求を持つようになる。

さらには、物事を数式や数列のように捉え、その関数の姿を露わにし、極限値を算出するようにできないか?と考えるようになる。

そして、発達段階も数列であるならば、過去の知見からの変化を算出することができると考える。

こうすることで、極限を考える思考法が身につくようになる。これが帰納欲求である。ティール型のパラダイムでは、極限を考えるとき答えのない哲学の壺にはまっていたが、このパラダイムでは世界から世界を見ることができるので、答えのない所から答えを探さずに済むようになるのだ。

これを世界的思考と呼ぶ。

世界的思考とは「自分や、自集団とは一切関係なく世界の方から世界について考えること」である。これが、ティール組織のブレイクスルー「全体性」を発展させたものになる。

この時のパラダイムで動く組織は、存在目的が帰納法を用いて証明したい命題となる。しかし、その命題は数学の命題のように証明した時点で、終わるわけではない。次から次へと数学でも証明する難問が出てくるように、命題も変化を遂げる。

しかし、これに似た組織は存在するのだろうか?存在するとして、どのようなものだろうか?これさえも、ギフテッドがヒントをくれる。このパラダイムに最も近く、非常に分かりやすい例がある。それがノーベル賞だ。

ノーベル賞

ノーベル賞は研究者の一番を決めるグランプリであり、承認欲求に基づいているものに見える。実際に金額でインセンティブを与え、人類に大きく貢献した科学技術を生み出す側面もあるだろう。しかし、真の命題は「科学技術の発展が人類に貢献することを帰納法で証明すること」にある。

人類に貢献した研究に賞が与えられるのは、それが証明したい命題であるからだろう。そして、ノーベル賞を受賞した研究は後の時代のイニシアチブとなっている。だからこそ、生きがいイノベーションについて世界を変えるような研究ができればノーベル賞が取れるはずである。

研究者でない筆者や、具体的な研究に基づかない本文が受賞とはほとんど関わりのない話でもあるが、せめてその生きがいイノベーションのイニシアチブとなることが、本書の証明したい命題となる。

命題は「生きがいイノベーションが起きることで、組織の発達段階が一気に上がり、人類に貢献できること」を証明することとなるのだ。そして生きがいイノベーションに関する研究がノーベル賞を取った時、本書の命題は帰納法によって証明される。

インディゴ組織の作り方(命題となる存在目的)

インディゴ組織を作るには、ターコイズ組織の存在目的に手を加える必要がある。例えば、ターコイズ組織の存在目的が「生きがいイノベーションを起こして、人々に生きがいを与えること」であるならば、インディゴ組織の命題は「生きがいイノベーションが起きると、人々の生きがいが飛躍的に増える」となる。「生きがいこそが太陽であり、コペルニクス的回転が起こりつつあること」と捉えることもできる。

存在目的が「持続的な地球環境を生み出すこと」であるならば、命題は「地球環境を大切にすることで、将来世代の生きがいに貢献すること」である。そして、この命題も生きがいイノベーションとの相性は非常によい。それこそ、ノーベル賞の命題が「科学技術の発展が人々の生きがいに貢献すること」と捉えることもできる。

存在目的を命題にすることがインディゴ組織のわかりやすいブレイクスルーだと言えるだろう。

組織の仕組みはどうなるのか

しかし、問題は命題の方にはなく、組織の形態にあるだろう。命題を証明しようとするとき、イニシアチブ組織はどのように変わるのだろうか?イニシアチブ組織の内部構造はどうなるのだろうか?

まず、考えられることは、ターコイズ組織において見られたイニシアチブ組織内の存在目的も命題に変わることである。二重構造が引き継がれ、イニシアチブ組織の内部構造も同じように変化する。このとき、組織内部には各命題に合わせてそれぞれ証明に取り組むイニシアチブが集まる。

イニシアチブは相互に命題を通じて議論する、命題に合わせて自主経営を行う。これは、大学の研究発表セミナーや学会に感覚は近い。ある大きな命題を中心に、研究室ごとの命題があり、教授も博士も互いに研究のイニシアチブとなる。この方式が大学のセミナーという一時的な形ではなく、持続的になることでインディゴ組織は形成されるといえる。

インディゴ組織の圧倒的な強み

インディゴ組織の以前の組織とは比べ物にならない強さは、一部の天才への依存から脱却にある。ターコイズ組織であれば、発展系(一人のイニシアチブへの依存から脱却)であってもイニシアチブ組織の中のイニシアチブへの依存体質が解決されることはなかった。

しかし、ノーベル賞であれば、その年の賞を取った研究が存在しなかったとしても、別の研究がこれを先導することができるように、代用が非常に良く効く。

更には、ティール型で失いかけていたリーダーに値する組織の顔を設けることもできる。しかし、リーダーと違いその組織の顔が無くなっても、組織自体が弱ることはない。

このため、組織の顔を設けるかさえも自由に決めることができる。

常にイニシアチブとして活動しながら、命題を一つ一つのジョブに還元し続けることができる。常にイニシアチブとして働くことも、イニシアチブの割合を抑えることさえも自由になる。

能力に関係なく、イニシアチブとしてできることに取り組むことができる。組織の命題は変化を眺めることで数学的帰納法のように証明する(数学的帰納法自体は演繹法だが)。変化の数列を見極めることで、向かうべき数値に向かうかを確かめる。関数のように捉え、微分を行って傾きを求め、均衡を捉える。均衡は間隔の空いた数列であるか、連続した関数であることを読み解くことができる。すると、やがて意識は関数に向かう。

ティール組織のブレイクスルーはどのように変貌するか?

これらのことから、ティール組織における三つのブレイクスルー(セルフマネジメント、全体性、存在目的)が以下のように変貌する。

①セルフマネジメント→命題の証明を通じたマネジメント・標榜的経営

ノーベル賞は、具体的な命令はもはや何一つしていないが、人々を先駆し、存在目的へと引き寄せている。Thinkers50や、アカデミー賞、オリンピック、サクラダファミリアの計画などもこのインディゴ組織と捉えることができる。存在目的が特定の誰かから完全な離脱を果たす。このため、サクラダファミリアは時代を超えて建設が進められるようになった。

もはやこれら組織が特定の○○という人物に依存していないことは明らかだ。

そして、インディゴ組織の圧倒的な力は時代を超えることにある。人に依存していないからこそそれが可能だ。この時代を超える力を手に入れられれば、破壊的イノベーションにも負けない企業を作ることもできる。

それだけでなく、インディゴ組織は存在目的の証明を目指す者の目標としてメンバーの発達段階を高めることに貢献する。

②全体性→世界的思考

「自分や自集団と一切関係なく、世界の方から世界を見て考える」

これ自体は、インテグラル理論の図でも言及されている。

③存在目的→命題化された存在目的

ノーベル賞、アカデミー賞、Thinkers50などは審査基準が設けられており、これが存在目的としての役割を果たしている。

ただ、命題そのものに揺らぎがなければ、一年くらいは何か不祥事があった所で問題はない。オリンピックやノーベル賞も歴史上多くの不祥事と共にあっただろう。しかし、決してそれで折れることがなかったのも、ひとえにそれがインディゴ組織だからだ。

オレンジ組織などであればすぐに組織存在そのものが揺らぐが、この命題の力によって、インディゴ組織は一度の不祥事や、一時的な断絶をものともしない。

そう考えると、ねぶた祭りや阿波踊りなどの祭典もインディゴ組織だと言える。

また、破壊的イノベーションをものともせず時代を超えるイノベーション「恒常的イノベーション」もこうしたインディゴ組織的な性質を持っている。そもそもそうしたインディゴ組織の祭典が恒常的イノベーションだからだ。

つまり、祭典や賞のような存在に企業やチームを変え、人依存からの完全脱却を目指すのがインディゴ組織だ。そして、事実確かにインディゴ組織は時代を超えて人々の心を動かし続けている。

生きがいと発達段階の関数

組織の発達段階と生きがいに関して、大きな可能性に気付いた。

「X=年代、Y=発達段階」の指数関数が導き出されるため、「Y=組織の発達段階、Z=生きがい」の関数が導ければ、「X=年代、Z=生きがい」の関係さえも導くことができる。

少なくとも、ティール型に近づくにつれて人々はより多くの善良な自由を手にすることができるようになった。間違いなく、正の傾きを示している。

自由であり、自らが選択できることが生きがいの源泉を手にする可能性を増やし、生きがいを増やしてきた。オレンジよりもグリーン、グリーンよりもティールと生きがいは増えてきた。

つまり、ここから算出されるのは、「X=年代、Z=生きがい」もある一定の段階まで指数関数的であるということだ。

ただし、賃金と幸福度の関係がロジスティクス関数に近いように、「Y=組織の発達段階、Z=生きがい」もロジスティクス関数に近いものであるだろう。また、生きがいは無限大に発散しないからこそ、ある程度の賃金で幸福度が伸びなくなることが分かる。

そこで、生きがいと年代の相関も環境収容力に収束するロジスティクス曲線に近い形となるだろう。つまり、組織の発達段階と年代を表す関数の底aを導けば、年代と組織の発達段階と生きがいの研究は一気に進むこととなる。

すると、組織の発達段階が上がるにつれて生きがいも急激に増え、ある段階から傾きが緩やかになることが予想できる。これは非常に大きなことを示唆している。「X=年代、Z=生きがい」を計算するとき、「Y=組織の発達段階、Z=生きがい」というロジスティクス関数に、「X=年代、Y=発達段階」という右図に近い関数を合成するから、ある年代に達すると急激に生きがいが増えるのである。

ある域で一気に加速する関数と、加速する関数を合成しているのだから当然といえばそうだろう。だが、これこそが発達段階が上がるにあたり一気に生きがいが増える年代の存在を示唆している。

これこそが、生きがいイノベーションの正体と言っても過言ではないだろう。つまり、発達段階がある段階を超える時、生きがいが急激に増え、そこを超えると緩やかになるのだ。

このことが証明できれば、生きがいイノベーションを数学的にも証明できる。人々が生きがいを感じるようにするため、どこまでの欲求段階を持つよう教えるべきかを示すことにも繋がる。

最低限、どの組織形態にするべきかが分かる。そして生きがいの方から逆算するように発達段階を上げることさえ可能性となる。年代が進む、発達段階が上がるにつれて加速度的に生きがいが増えるという期待を生み出すことにつながる。このインセンティブは計り知れないものがあるだろう。

生きがいが欲しいと思うとき、人は自ら望んで発達段階を上げることができるようになるのだ。これによって、生きがいイノベーションを起こすからこそ、世界は飛躍的に進歩できるようになる。飛躍的に進歩できるからこそ、生きがいを得ることができるようになる。後は現実でこれを証明すればよい。この相乗効果を明らかになり、生きがいイノベーションによって世界の発達段階を飛躍的に進歩させることができる。

そして、1970年にグリーン組織の企業が現れはじめ、2000年以降にティール組織が現れ始めた急激さを考えれば、この生きがいも急激に増えることを示唆される。

そして関数証明欲求を持つとき、このように考え関数を用いることで理論を究明する。重要なのは関数のパターンを熟知し、証明したい命題がどの関数に当てはまるか考えることである。

具体的な定数が分からない場合も、物事を数学的に捉え、理論を関数に具現化していく。こうすることで、世界を拾ってくることができる。

関数にできないものでも、関数のように捉えていくことで自ずと関係に気付くようになる。世界が数学でできているからこそ、数学に還元することができるのだ。

注意点

注意すべき点は、アイスクリームの売上と夏の溺死者数、タピオカが売れた翌年の日本経済は悪いといったアノマリーである(タピオカを売らなければ景気が良くなるというわけではない)。

生きがいと発達段階は明らかに強く相関しているが、あくまで平均移動線の関数を示しただけに過ぎないことを留意しなければならない。

年収が低くても幸福度が高い人がいくらでもいるように、組織の発達段階が生きがいを決定する重要な要素であっても、直接関数で示される変数でない。あくまでこの関数に集約されるだけである。

あとがき 価値順序の変更

発達段階の上昇は必ずしも個人が幸福になることを意味しない。

常に生きがいは発達段階よりも重要なのだから、どのパラダイムであってもまっとうに生きがいが満たされる限り否定しようはないのだ。

しかし、ここには問題も山積している。

過去のパラダイムを含んで超えるものの、古いパラダイムに対してはかなり否定的な見方を持つようになる。

不幸は古いパラダイムが間違っていることより、新しいパラダイムから見て古いパラダイムが致命的に間違って見えることから起こってきた。

そして、社会と自身の発達段階が合わないとそれはそれで不幸を呼び寄せてきた。しかし、それはあくまでグリーン型までの話。

究極型パラダイムでは、価値順序の変更によって心をコントロールすることで、先に究極の生きがいや幸福を手に入れることができる。

そう試みることで、どうしてもそうできない理由、生きがいの正体を知ることができるのだ。そうできればそうすればいいだけであり、そうできないのであれば、その理由に気付く(エゴに気付く)ことができる。

強制ギプス

ホラクラシー組織や自己実現の夢がティール組織の強制ギプスならば、

世界的思考がインディゴの強制ギプス、

エゴの発見・エゴロジー経営がヴァイオレットの強制ギプス、

この価値順序の変更が究極型パラダイムの強制ギプスと言える。

これを使うかは、それこそ自分の生きがいがそれを望むかで決定すればよい。そして、これ自体がどうやらインテグラル理論と合流する生きがいの理論のようである。

問題は間違っているかどうかよりも正解が多すぎることと、エゴや生きがいに気づかず支配されていることだ。その正体を的確に把握できるのであれば、発達段階やSQをやみくもに上げる必要もない。

言い換えれば、戦争や犯罪そのものが悪いというよりも、戦争や犯罪をして勝ったところで手に入るものの費用対効果が致命的に低いことにある。そうした構図に気付かずに勝って自滅することが問題なのだ。

それが発達段階Dependentな行動に過ぎず、真の生きがいに基づいていないにも拘らず、疑うことすらできないことに問題がある。

これを超えるにはやはり協力主義(意見が統合され、協力できることをやり尽くしてから論争や議論をする)が重要になる。

協力主義では、統合できたことよりも、異なることで言い争うのを優先したせいで、統合したことさえできなくなることが問題だとする。

インテグラル政治学

日本の政治で言うならば、高等教育の無償化、給食費の無償化、働き方改革、DX推進、生産性の向上、研究費の増大、スタートアップ支援、イノベーション推進、投資の拡大、輸出の推進などは全政党で共通しているにも関わらず、他の統合できない分野での言い争いのため(特に大きな政府・小さな政府、減税・増税、金融緩和・引き締め、成長と再分配などの議論のため)に、これらの統合できた政策さえ実行されないことが問題なのだ。

(中でも、低所得者層の成長が再分配であるため、成長と再分配と対立する議論をする必要はない)

中でも、長期経済成長戦略(特にスタートアップ政策)については、誰も否定していなかった(あるいは正反対だと思われた議論の中でも共通していた)上に、経済におよぼす比重が大きいにも関わらず、日本では統合できない議論のために後回しにされてきた。

日本の政治が最優先で行うことは、協力主義なのだ。

そのための目標

低次の発達段階(無色、マゼンダ、レッド)までは行動と犯罪が結びつく傾向にあるので抑えるべきである。アンバーまではそもそもこの構図(勝って自滅すること)に気付くことができないため社会的に割合を抑える必要がある。

このため、三つ前の社会的慣習がなくなる傾向がある以上、アンバー型の慣習がなくなるティール型まではいかなる社会も目指すべきだろう。

もちろん、どのパラダイムにあっても生きがいが否定されうるものでなく、生きがいの獲得がやはり目標になる。この「生きがい>発達段階の関係」から、常に生きがいを優先し、健全な発達を促すことがインテグラル理論の最優先指令である。重要なのは、やはり発達よりも生きがいの方が常にほんのわずかに強いという点だ。

さらに先へ~普遍化欲求による理論の陳腐化

関数証明欲求によって、多くの数学と物理学の方程式が導かれてきた。しかし、そうした科学に疎い一般人なら常に思うことだろう。そんな意味不明な学問何に役立つの?や、そんな超常的なものが身の回りを支えているのだから不思議だ、と。SF作家のアーサー・C・クラークが提唱したように、充分に発達した科学技術は、魔法と見分けが付かないのだ。

だからこそ、優れた科学者であるほど、理論や関数で人々の生活がどう変わるかを捉えずに一生を終える。それを見るのは、経営者とエンジニアの仕事であり、それは専門外だと諦める。

実際に、理学と応用科学は別物となり、追及された理論と実践に使うことが理論には大きな年代の隔たりがある。そしてほとんどの場合、あらゆる理論は、理論を生み出したものとは別の、実用する者がいなければ生活に影響を及ぼすことがない。こうして、理論研究は大学のもので、実用化が企業のものと分けられた。この越境ができるのは、未だにごく一部である。

実用化にこぎ着けてからでさえ、技術の普遍化には時間と莫大なコストが掛かる。あまりにも遠く長いことに思えてくる。実際にそれを覆すほどのことはギフテッドにさえごくわずかにしかできていない。

ギフテッドでさえ、ある一つの学問に集中するのが限界である。アリストテレスのように、あらゆる学問に手を伸ばせたのは、科学が未発達な時代であったからで、今では物理学と数学の越境さえ厳しい。

ましてや、芸術と科学などとなれば不可能も同じと見られている。オリンピックの金メダルと、ノーベル賞とアカデミー賞を3つ同時に取る者は、どれだけ人類の歴史が進もうが現れることはなさそうだ。しかし、その価値観こそが可能性を開く鍵となる。

これらの学問の越境ができないのは何故か?これを考えた時に自ずと答えが分かるからだ。

人間の脳構造の限界だろうか?いや、単体どころか組織にさえ越境はできない。GAFAがマクドナルドや31アイスクリームを買収すれば間違いなく弱体化するだろう。それどころか、31アイスクリームとマクドナルドが合体することさえ厳しい。

つまりこれは個人の能力の問題ではない。組織にある存在目的と命題の限界なのだ。ということは、裏を返せば、存在目的が共通している限り、人はどこまでも可能性を持つことができる。

例えば、オリンピックで金メダルを取り、さらに最高の俳優であることで世界平和を訴え、ノーベル平和賞を取る。ということであればどうだろうか?これならば、不可能とは言えなくなってくる。

命題が同じであれば、越境ができるのだ。

命題が組織を制約してきた

存在目的と命題こそが人も組織をも制約し、その中で力を発揮することができる。命題の共通点を介して、人や組織は多角化と越境ができる。

そして、これはもう一つ重要なことを教えてくれる。

命題が違うからこそ人は分かり合えず、かつては戦争となった。今でも人付き合いとは別枠で捉え、関係のないものに過ぎなくなっている。ティール型の職場でさえ、夫の仕事を詳しく妻が理解していることはほとんどない。

子供が親の職場を知らずに育つ。家族という同じ存在目的では一致団結しても、職場という別の存在目的に移ると、まるで他人になってしまう。

そうして、子供は親が仕事に集中しているから別人のようなのだと思い育つ。存在目的が違うことに着目しない。

ということは、命題の共通点を見出せば、理論の普遍化もできる。職場と家庭で赤の他人にならずに済む。

そして、高次から低次の発達段階へ、理論の陳腐化ができるのだ。

生まれた時は、皆が生理的欲求から始まる。成長する上で社会を学び、より高次の発達段階へと至る。途中の段階で止まる者も多い。年を取ることで、自らの置かれた段階で固定される傾向もある。

これは、高次の組織に触れていないことを原因とする。これは、誰にでも起こりうる。一方で誰にでもより高次へと向かう可能性がある。一般人が生理的欲求に従いながら生きることも、サヴァン症候群の者が関数証明欲求を持つこともある。

そこに優劣はない。どの発達段階でも分け隔てなく暮らせるよう社会は作られてきた。エゴによって戦争や動乱、苦しみがあったからこそ高次の段階へと移ろうとしてきただけである。

だからこそ、より高次の発達段階へと移ろうとする欲求を持つティール型に、いかに若いうちに至るかが重要となる。

そのためには、自己実現、自己超越、体系、理論、関数をより低次の発達段階に扱えるよう陳腐化する必要がある。生まれて間もなくとも、分かるようにする必要があるのだ。

これこそが、一般人からは魔法と見分けがつかない理論を構築し続けてきたギフテッドと、上の発達段階に進めなかった人々の越境に繋がる。命題に共通点さえあれば、組織は越境ができる。ギフテッドでさえ超えられなかった、一つの分野でしか専門性を発揮できないという制約を克服する。

理論の陳腐化と実践が構築と同じくらい重要な要素なのだ。

普遍化欲求による越境

理論を普遍化させる欲求を持つとき、重要となるのは命題ごとの共通点と差である。例えば、生きがい天動説でも地動説でも、生産性を上昇させること、そのためにイノベーションを起こすこと、組織のモチベーションを上げることが一致する。

はたまた、承認欲求であれば、カネを多く稼ぐことで他人と比較して優位に立とうと思い、自己実現欲求であればその稼いだカネで自分だけにできることをしたいと思う。

このように、どこが共通し、どこが異なるか理解する。こうして、命題で仕切られた壁の越境を考える。

より普遍化して誰にでも扱えるツールにする足掛かりを作る。命題さえもイニシアチブとなるような足掛かりとする。

それでも、理論を証明から実用化までの全てを担うことは難しい。だからこそ、組織人間に担当させる。

こうして達成できたと思っていた全体性の更なる拡大を目指す。しかし、命題に忠実であるため、命題が失われるという多角化の失敗も回避できる。違う分野での予期せぬ成功を全て受け入れられるようになる。イニシアチブとして、専門外の領域だから何の貢献もできないことはなくなる。家族と職場でもプライベートでも、越境をすることですべての時間をリラックスして取り組むことができる。

世界を拾ってくるチャンスを増やすことに繋がる。子供をあやしている時に世紀の大発見をすることもでき、世紀の大発見をしている最中でも子供を見過ごさずに済む。

結局全てをコントロールできないからこそ、相手を支配する形のリーダーから、知の先駆者であるイニシアチブ(トータルリーダーシップやサーヴァント型リーダーシップと呼ばれるものの)になり、世界を探すのではなく、世界を拾ってくるようになった。

こうして、プライベートと職場などの統合による越境を果した。

均衡に影響を及ぼすことに集中した。演繹法ではなく帰納法で関数を導くことにした。それと同じように、全てをコントロールできないからこそ、同じ命題に基づく予期せぬ成功を拾うよう越境するのだ。そして越境は多くのアイデアを生み出す原動力となる。

インディゴ組織で見られる越境という概念

インディゴ組織では、それ以前のパラダイムの者の参加を容易にするための工夫がなされている。そこで重要になるのが越境という概念だ。

越境は、他の著書でも多く言及されている。普遍化欲求もそう名をつけられていないだけでよく知られているものだ。

回遊型人間と呼ばれるように、分野や領域を問わず越境を果たす。

これと同じように、パラダイムについても越境を果たすのだ。ティール組織であれば、組織のイニシアチブ(知の先駆者)は最低でもティール型である必要があった。このため、社長交代によりティール組織でなるなるケースも多々存在していた。

しかし、インディゴ組織では、組織の存在目的が命題となることで、最悪命題さえ無事ならば、たとえメンバーが全員オレンジ型パラダイムになろうと組織の構造を保つ力を手に入れる。

そのために必要なのが高い発達段階の陳腐化(カスタマイゼーション)である。

ノーベル賞であれば、受賞者を一人に決めることが承認欲求に対する回答となっている。世界に名を残したいという自己実現欲求と承認欲求の境目であれば参加可能になる。

名誉や報酬を付けるときにも、もはやそれはインセンティブではなく、承認欲求に対するイニシアチブとして利用する。そして受賞する頃には名誉や報酬を受けたところで、上下関係などないと思うようにしておく。

これは、発達段階のことを理解し、エゴを取り払えているからこそできる芸当だと言える。つまり組織の存在目的が命題となることで、より低い発達段階にも使え、発達段階によらず誰でも参加できる発達段階の高い組織となるのだ。

ティール組織では自己実現欲求が中心で、まだ承認欲求と近すぎる。このため、インセンティブを付けると自らがグリーン型などに退行しかねない。しかし、インディゴ組織であれば、もはや三つ前の段階であるためこれに応じることはない。基本的に三つ前の慣習は完全に消え去ると見ていいだろう。

グリーン型からはレッド型の力による関係は完全に消え、ティール型からはアンバー型の上下通達が消えている。ターコイズ型からはオレンジ型の利益至上主義が消えている。

このようにして、インディゴ型からはグリーン型にあった連帯責任感が消えることになる。全員がイニシアチブであるから、もはや一部の者が失敗しても、単にそのやり方が間違っていたことを示しただけに過ぎないのだ。

名目上の組織としては当然責任を負うだろうが、誰々が悪いという間違い探しはもはや無くなる。その失敗した当人の責任で済む。それどころか、失敗を糧にできる。このおかげで、命題に対し全うなことであれば、いくらでも越境して挑戦できるようになるのだ。こうしてジャンルや分野を超えて知の探索ができるようになる。では、新たにインディゴ型を採用するとき、どのように足掛かりを付ければよいのだろうか?

引き上げを行う

インディゴ組織は、組織自体に強力な足掛かりを設ける。

ティール組織では事務などの職種の壁を取り払ったが、インディゴ組織では職種どころか仕事の壁もインセンティブさえも必要なくなる。

究明したい存在目的とその達成による、世界への貢献という報酬があれば充分であり、賃金や労働時間はもはやそのために自身に都合が良いものにすれば良い。特に個人別採算方式との相性が良い。

教育であれば支援型が最も子供の発達を促すとの研究があるが、同じようにカネも労働時間も世界を支援する材料であると理解する。すると、オレンジ型の頃のようにべらぼうに稼ぐ必要さえないので、経営は安定する。生きがいに貢献しないほど高い賃金を払う必要はない。覇権を狙うためにあまりにも高いリスクを負い拡大する必要もなくなる。

全ての人において幸福度がそれ以上上昇しなくなる一定の賃金(カネの量)が存在する。このため、これを超えた賃金を企業は払う必要がなくなり、社員もそれを求めるくらいならば世界に貢献した方が幸せになること知るのだ。

時代を超えた価値提供に意識が向くようになり、ダイナミックケイパビリティ(変わる力)を手に入れ、破壊的イノベーションにびくびくすることもなくなる。

それだけでなく、それまでのパラダイムをインディゴに引き上げる力をより強く発揮するのだ。個人別採算方式は中でもその一例だろう。

個人別採算方式

アンバー型→全員が社長の状態となり赤字にならないため、誰かに首を切られる心配がなるなる。こうして組織からのけ者にされる恐れを克服する。

オレンジ型→自分が稼いだ分が見える化されるので、あくなき利益追求を含んでいる。

グリーン型→自分は自分、他人は他人と分別がつくようになる。他人不干渉を手にする。

ティール型→他者による支配から逃れ、自分で自分の投資や給与などを決定できるようになり、セルフマネジメントを手にする。

ターコイズ型→全員がリーダーシップを発揮することで、一人の人間による意思決定から離脱する。こうして、ティール型まで重荷になっていた一人の頭脳への依存を克服する。

インディゴ型→世界中心的に考えた際のアイデアを実行しやすくなる。

そもそも、完全な個人別採算方式であれば会社は決して赤字になることがなく、首を切る必要もなければ、退職されるリスクも下がる。生活費分だけ貰ってあとは全て投資するといった意思決定もできる。このため常にカネを健全に回すことができ、税金も大幅に削減できる。銀行に貯めるくらいならば、投資をした方が社会に貢献できると考える習慣づけにつながる。

このように考えると、人事評価が不要になり、細かい意思決定が不要になり、細かな経理が不要になり、離職率が下がり、リストラが不要になり、赤字になる可能性が一気に下がり、自ら投資できるのでイノベーションは活発になる。

いずれ世界は個人別採算方式の時代を迎える。その始まりが、DAOやDeFiである。これにより、カネは銀行ではなく企業に預けるものと価値観が変化していくだろう。

ヴァイオレット組織

インテグラル理論のヴァイオレットパラダイムに関しての説明です。

ヴァイオレット組織に関しては、ネットで探したところ以下の記事が見つかった。ヴァイオレット組織についてはこの書籍が参考になるかも知れない。

ヴァイオレット組織 エゴロジー経営(エゴを明確に捉え、それを扱う経営)、証明欲求~理論統合欲求、標榜的経営(命題やどうしてもこれだけは成し遂げたいというエゴを作り、それを掲げる経営)

マズローの欲求10段階説:マズローの欲求五段階説の先を最終形態まで説明した説。生理的欲求→安全欲求→社会的欲求→承認欲求→自己実現欲求→自己超越欲求→創造体系欲求→創造理論欲求→理論統合欲求→究極欲求

という後半4つを追加する。これがインテグラル理論と対応している。

ヴァイオレットパラダイム

すると究明型(インディゴ)の次のパラダイムは越境型(ヴァイオレット)となる。物事を究明し、関数を証明するだけでは足りず、この陳腐化と、普遍化を目指したとき、意識は境界とその越境へと向かう。

ヴァイオレットパラダイムでは、物事の陳腐化と普遍化による普及だけでなく、様々な現象の間にある関係について着目するようになる。もはや、分野ごとの関係はないという意識は消え、そこには何か相対的な相関関係の差があるものと捉える。越境型パラダイムでは、ギフテッドでさえできなかった越境のために必要なものは何か?を考えるようになるのだ。それは当然、ギフテッドでなくても可能である。それどころか、ギフテッドでないからこそ、越境が重要であるという意識を持つ。

ギフテッドには非常に優れた洞察と探究力があるため、ある一つの分野だけを追及しても多くのことを発見できる。だが、ギフテッドは深化できるが故に、その分野に集中しすぎてしまう傾向がある。これはある種のイノベーションのジレンマに近い。上手く行き過ぎたがために、固まってしまうのだ。

このことを、越境型パラダイムでは熟知する。一つの分野だけを考えるよりも、多くの分野に洞察を持つ方が、集中するだけではできない深化を可能とする。それでも、前提に立つまでの時間があまりにも長い分野では、越境しようにも門戸外となりかねない。そうした分野では、その前提がなぜ遠いのか考え、その距離を短くする方法を考える。

ただ探すのではなく、拾ってくるのだから模索をすることはない。一目見た時に、これは距離を短くできるものなのか?そうでないか?を判断する。

越境が厳しいものは主にアスリートである。アスリートには年齢の壁も存在する。非常に得意な者の中でさらにごく限られた一部だけが舞台に立つ。これらは、越境するには非常に大きな前提が必要となる。

ただし、その前提を超えれば越境は可能である。プロの棋士がチェスプレイヤーとなることや、砲丸投げの選手が槍投げの選手になるなどである。ただし、前提が時間を要することには注意しなければならない。複数のオリンピック競技で金メダルを取る者は少なくないが、今後もプロチェスプレイヤーがスポーツのオリンピック選手になることは厳しいだろう。越境するには、命題が共通している必要があるが、あまりにもかけ離れていれば量的に厳しい。不可能ではないが、それに付きっきりになってしまう。

一方で専門家やアーティストは距離の短縮が可能で、越境ができる。

アスリートのように絶対的な基準をもって競争をしていないことも理由であるが、各部門の命題が近いことも理由となる。

真の目的

越境型パラダイムでは、複数のジャンルに渡って長けたいがために越境をするのではない。命題の全体性を高めようとする結果、一つの分野で収まらない命題を得て越境するのだ。つまり、命題が中心の太陽であるからこそ、職業や仕事内容を惑星として捉え越境をする。このとき、必要となるのは命題の全体性であるが、命題を抽象化するという意味ではない。むしろ、分野を越境する具体的な法則の究明にこそ意味がある。

アート・クラフト・サイエンス

越境をするには、この三分野への意識が重要だ。

世紀の大発見はアート・クラフト・サイエンスの複数に長けている。

いわゆる成功者も、これら分野の越境を多くしている。世の中で売れている創作物を見渡しても、分野を越境しているものが多い。なぜ社会性や歴史を上手く使った作品が売れるのか?といった謎は全てここに由来している。

つまり越境型パラダイムでは、これら3つの越境をした命題を究明しようとする。生きがいイノベーションであれば、発達心理学という科学、組織構造という社会学を反映したものであるため、クラフトとサイエンスの要素を持っている。しかし、社会を直接変えようする試みであるため、アートとしての要素は弱い。

アートとは社会を間接的に変えようとする試みのことである。直感的であり、関数証明欲求との相性は良くない。しかし、この関数証明欲求では弱かったアートこそがヴァイオレットパラダイムに必要となる。

あとがき アート・クラフト・サイエンス・アスリート

アート・クラフト・サイエンスにはアスリートを追加することができる。

このアスリートは、この三つをサイクルのように回す力である。

そして、アート・クラフト・サイエンス・アスリートを統合していくことがヴァイオレットパラダイムの突破口の一つとなる。

アートを手に入れるには

しかし、ここでいうアートは小説、絵画、漫画、アニメーション、映画、ゲームなど、そのものを指すわけではない。

これらに共通するデザインや直感のことを指す。これまでのパラダイムでは、あくまでアートは、そのものを作る場合のみ関わっていた。これが、越境型パラダイムではクラフトやサイエンスに携わる職業であっても無視できない要素となる。逆も然りである。命題の達成のためには、これらの越境が避けられないことを知る。そして、大きな事実にも気付く。

本来は、もっと多くの人がアートとサイエンスに携わりたいと思っている。しかし、アートやサイエンスでは、その分野の専門家でないと食べていけないので、専門家でなくても生きていけるクラフトに人が集中した。アートとサイエンスは非常に優れた人でないとやっていけない厳しいものに見えた。特にアートは稼げなければ無賃であり、ボランティアや同人活動、趣味でさえ相応でないと他人に見向きもされない。

こうした問題があって、クラフトとサイエンスと比べても、アートは乖離したものになってしまった。もっと多くの人が、アーティストや学者になりたかっただろうに、ホワイトカラーやブルーカラーにならざるを得なかった。

またホワイトカラーの中でもイノベーションに参加したくとも、そもそも職場の制約(アンバー型組織)などから、イノベーションに参加できない状況があった。

そうした者の多くが、人間関係を代わりの生きがいの源泉としてきた。

この気付きこそが、可能性を生むことをヴァイオレット型で知る。

ホワイトカラーやブルーカラーだからといってアートを無視していいのだろうか?これらの会社が全てアートを取り入れれば、より多くのことが生まれるのではないだろうか?

このように考え、アートとクラフト&サイエンスの越境を行うことが、インディゴ組織に更なる飛躍をもたらす。これができるのも、ティール型で事務作業員などのJOBの壁が越境できるようになり、ターコイズ型で誰しもがイニシアチブになれたおかげである。

直感・図・ストーリー

インディゴ組織では、存在目的を命題として数学を用いるようになった。

ここで得られたものは、命題をより確かに究明することだけではない。二つの関係を図表にしたことである。アートが示せるようになると、この表に、ストーリー、イメージ、デザインを追加できるようになる。これがあると、専門家でないと味気なく見えた関数が、誰にでも直感で分かるストーリーに還元されるのだ。物語があれば、子供にも分かる上に、発達段階に依存せず相手にイニシアチブ(知の先駆者)としての示唆を与えられる。

さらには、内容をより深く相手に伝えることができるのだ。これこそが、陳腐化である。ヴァイオレット型では、イニシアチブとして必要な印象にも着目する。デザインや印象も、内容と同じくらい重要であることをとめどなく理解する。受けがいいからという承認欲求や、そういう表現が好きだからという自己実現欲求の昇華活動とは違い、真に究明したいからこそアートを積極的に活用する。理論の陳腐化にアートほどうってつけの手段はないから、アートを積極的に利用するのだ。サイエンスで証明し、アートで伝えたいと思うのだ。

この発達段階の関係から、二つのことが言える。

①各段階は2つ前の段階を参考にしている。

②①のため、3つ前の段階の習慣はほとんど見られなくなる。

越境によって組織の発達段階は進歩してきた

インディゴ組織では、自ら組織の発達段階を上げ続けようと行動する。それ自体が命題には直接表現されずとも、組織の存在目的となる。

このとき、重要となるものこそ境界とその越境である。取り払われた境界と、それにより生まれた境界に注目する。

レッド型では自分と他人を区別するという境界を作ることで、力による上下関係を作り出した。アンバー型では、力だけによる能力の判断から、複数の能力による階層分けをするようになった。オレンジ型では、組織の階層の固定化を能力主義と帰結主義によって取り払った。グリーン型では、能力主義による上下関係の緩和とイノベーションのジレンマの解決に着手した。ティール型では、セルフマネジメントにより、上下関係と細かな職種の固定を取り払った。またリーダーによる支配関係を取り払った。事務作業と営業などの職種による壁を取り払った。

ターコイズ型では、ティール組織でも一人の人間の支配は無くなっていたが、頭脳への依存は残っていたことに注目した。チームビルディングを行う土壌となる人間にはティール組織は依存していたので、これを取外すことにした。そこで、新たな意見や知を提案するイニシアチブという関係を広げるようになった。誰もが均衡に影響を与えられるようになった。

インディゴ組織では、越境により同じ命題を介する限り限界まで仕事の壁を取り払った。世界的思考により、職場とプライベートで一貫性を保つことができるようになった。プライベートさえ世界を拾ってくる作業の一環であり、仕事さえ休暇のように捉えることができた。

このように越境型パラダイムでは次に超えるべき壁は何か?を考えることで新たな段階へと進もうと試みる。

しかし、それと同時にこの発達段階の飽くなき追求がオレンジ型的(飽くなき利益追求)であることに気付き、この依存への関係をも断ち切ろうと考えるようになった。

そして、ヴァイオレットでは逆にティール組織までで行っていた「自分からの脱却」からの脱却に着手し始める。三つ前のパラダイムの習慣から逃れるのだ。

そして、そのためにターコイズを参考にする。

ターコイズは言うなれば全員イニシアチブ。

そしてヴァイオレットは、四事象版のターコイズだ。

ということは、心、体、文化、社会の四つ全てを知の先駆者にすることで、どれか一つの領域への依存から脱却するのだ。

ある意味、ターコイズまではこの心と得意から脱却し、貢献と価値へ移行する。その後、インディゴから心に再帰し始めるのだ。

そして、ヴァイオレットではこの4つを全て重視し、それぞれの越境を果たす。だからこそ、ヴァイオレットパラダイムは越境型パラダイムと呼ぶことができるだろう。

生きがいイノベーションと越境

生きがいイノベーションを考える上で、必要となるのは個人を縛る壁を越境することである。カネがなくて自分の買いたい商品が買えない、仕事で帰れない、日曜日の終わりになると次に来る平日が億劫になる、子供と一緒に過ごす時間が短い、納期までに仕事を詰め込まないといけない、やりたいことができない、朝人混みの通勤電車に詰め込まれる、毎朝定時に出社しないといけない。など多々ある。

自らが真に行いたいことができないという不満こそが、生きがいを阻む。これが最大限に生きがいを得ることを阻害している。そして、欲求が次の発達段階にたどり着くための鍵となる。

つまり、越境型ヴァイオレットパラダイムを持つとき、欲求不満は越境により対処する。これが自ら発達段階を上げるのに重要となる要素である。

固定された仕事により、人は日曜日の終わりに翌日を億劫に思うようになる。ということは、仕事と休暇の越境を行えばこれを乗り越えることができる。これは、休日も働けというブラック企業の押し問答ではない。むしろ、毎日が社会貢献活動のある日曜日だと考え、仕事に休暇を持ち込むことで楽になるための理論だ。こうした価値観から、発達段階が進むほどに組織の仕組みは、フレックスで個人別採算方式へと向かっていく。

このように越境をすることで、休暇はアイデアを生み出すための創造的休暇となり、仕事は休日に行う社交と同じものだと捉えることができる。こうなれば、仕事を億劫に思わず、休みながら仕事をしている状態にすることができる。このように考えることで、人々の生きがいの障壁とは何か?を考えることができるようになる。

労働時間が短いほど稼げる理由

そして、こうした思考ができるようになることがどうやら、今の日本の正規労働者の基準から見れば労働時間が少なければ少ないほど稼げるというデータにも現れているのだろう。

これは、マクロ~ミクロで共通している。最もマクロな国の生産性と労働時間の関係でも、1600時間の壁で示したように少なければ少ないほど稼げる傾向にある(1200時間以降も少ないほど稼げるかはデータがないため不明)。

さらに企業別でも労働時間が比較的に短い、島津製作所、富士フイルム、キヤノン、ソニー、日本オラクル、東京エレクトロン、味の素、第一三共などは高い生産性を上げている(これらの企業は早い時期にグリーンパラダイムになったことで競争優位を手にしたと考えられる)。そして労働時間が短いがために優秀な人材が集まっている。オレンジ型パラダイムから見てもどうやら、労働時間は短い方が良いようだ。

これを考えると、スタートアップを起業する場合、できるだけ(そうしたくない格段の理由がなければ)個人別採算方式を採用し、賃金よりも労働時間を短くしておくと良いと考えられる。ちゃんと休みを取る。また、自らの賃金を貰うのを先延ばしにして投資に回すことで、更なるリターンを得るといった価値観を土壌に組み込むことも望ましい。こうした発想も、どうやら高次の発達段階では自然と見られる現象のようだ(インディゴパラダイムの知り合いもそのような価値観を持っていた)。

しかし、これについても生きがいが望むのであれば更に働くことも可能である。重要なのは、生きがいがそれを望まないならば短い程よいという点だ。

(I生きがい>A知の統合 の関係より)

つまり、逆に言えば労働時間が長くても業界の中で競争優位を保つ企業にはそれだけ働き方がいがある(故に高い力を発揮している)とも言える。

さらに個人レベルで見ても労働時間の短さを賃金より優先した人の方が幸福度が高いという傾向もある。

そもそも企業の目的は、人々の知を結集させ、一人でできないことを全員でできるようにすることにある。つまり、知を結集することが目的であり、それを考えると知を集めるのに最適な労働時間こそが、理想の労働時間である。

しかし、問題はそれよりも「もっと労働時間が少ない方が稼げ、よりイノベーションを起こして社会に貢献できる。だったら会社に長くいる必要はない。しかし、会社がアンバー型的な習慣を残しているせいで、自滅しており、それを変える力がアンバー型なせいで自分にない」ということだ(もちろん、この損はエゴや生きがいの力ほど強いわけではない)。

これを脱するにはやはり、この労働時間が少なければ少ないほど稼げるという事実を受け入れ、組織改革を行うしかない。なのでティール型以降の組織は概ね本人が望まない限り、労働時間が短い。

そして、最も重要なことだが、やる気がある人はない人に比べ生産性は3倍も違う(タイムタレントエナジー)。さらに労働時間が短いと、労働時間政策を考えるようになり、自ずと生産性が上昇する。

つまり、やる気がある時だけ働くというのは超合理的な選択である。もちろん始めてからやる気が出るという側面もあるため、始める時間や行動は自主的に習慣づけておき、始めた時にやる気がでるかを判断するのが望ましい。

とはいえ、こう言うこともできるだろう。

時間の量が価値を生み出しているのではなく、本人の幸せや生きがい、やる気が価値を生み出しているのだと。

だからこそ、幸福や生きがいを先に究極化させてしまい、その結果生み出されるものは何か?で考えることが、より高次の発達段階で考えられるようになるのだ。

自分が生きがいに何を望むかではなく、生きがいが自分を通じて何を望むか?であることの意味もこうしたことにあると言える。

バイオレット組織の図

インディゴ組織では、命題を組織、メンバーへと徐々に具体化していく。

実行可能な命題(○○を解き明かす)となるまで、この階層構造が続く。

ウルトラバイオレットパラダイムになると

このパラダイムとなるとき、組織の命題は統合命題となる。

中心命題が統合命題となることで、各イニシアチブ組織の持つ命題が中心命題になる。インディゴ組織では中心命題は、この命題を受けた各組織が命題を持ちやすくするよう抽象的なものであった。しかし、この抽象的な大雑把さにウルトラバイオレットパラダイムは対処する。

「これを使えばなんでも置き換えられるのではないか」といえる統合命題を置く。これに合わせて、各組織が中心命題を持つ。

中心命題も統合命題と全く同じかほとんど同じものになる。

支配型のリーダー的価値観はもはや一つもなく、イニシアチブ(知の先駆者)であることに慣れているからこそ、組織を介して中心命題を各命題に還元する工程が不要となる。インディゴ組織に見られた、命題の階層(階層といえばアンバー型)を解除しようと動くのだ。

統合命題からそのまま命題を拾うことができ、自らの命題も統合命題と同じかある程度カスタマイズしたものになるため、組織は命題の管理が必要なくなる。

組織がある理由はコラボレーションのためである。組織自体が考えを持つようにするためである。組織の究極的な存在目的は、コラボレーションにあると言って良いだろう。

コラボレーションのために命題を持つ組織は十二人程度の大きさで、それを超えるとまるで細胞のように分裂する。

しかし、組織自体がただの細胞ではなく人間であるため、子供の組織に支援と教育することを惜しまない。これ自体はターコイズ組織から継承されるが、同じ命題を共にするため、統合もできる。

インディゴ組織は、一度異なる命題を持った時、再度組織として結合し直すのが難しいのだ。もちろんその差は、オレンジ型組織のような○○部○○課のようなものほどの壁はない。しかし、それでも同じ研究室の別のテーマの研究に移動するくらいの壁はある。

その時に、重要になるのがコラボレーションという概念だ。

つまり、組織の形態が「○○だからいい、そっちのほうが発達段階が高い」と言ったものは、インディゴ組織で一通り済ませた。

であるならば、ウルトラバイオレットではもはや組織形態よりも更に不覚にあるものを重視する。

「組織の命題はコラボレーションにあるのではないか?」

ウルトラバイオレットパラダイムになるとより根本的な問題と直面する。

組織とはコラボレーションのために存在していて、あくまでインディゴ組織で命題としたものは動機付けではなかっただろうか?と。

いかなる組織であっても、それが存在する理由は、メンバーのコラボレーションのためであり、メンバーが協力することでより大きな力を発揮するためではなかっただろうか?

こう考えた時、組織の存在目的はコラボレーションを果たすことそのものにあって、あくまで、動機付けや、命題は、組織の独自性(コアコンピテンシー)を保ち、モチベーションを上げるためのものではなかっただろうか。と思えるようになる。

もはや、組織の独自性のために用いていた命題が一つに統合されるのであれば、「人は誰でもが最大限に生きがいを感じることができる」といったまだ各々で揺れ動く命題ではなく、「組織はコラボレーションのためにある」ではないだろうか。これこそが組織の究極の命題ではないだろうか。

これが統合命題となるとき、中心命題は確固たるものになる。「組織はコラボレーションのためにある」が統合命題であり、そこから各人がそのために必要なそれぞれの生きがいを考えることが必要なのではないか。

このようにして、組織の本質を統合命題としてしまうことが、統合命題に求められることである。そしてこれを支える価値観が協力主義だ。

協力主義

組織の命題はコラボレーションにある。仕事とは、コラボレーションのためにある。ある目標のために組織が作られるのではなく、コラボレーションのために目標が定められる。なぜその組織に所属するかといえば、賃金を稼ぐためではない。それどころか、自己実現のためですらない。その組織にいると協力できるからである。

単独ではできなかったことができるからである。

全ての組織が、今もこれからも協力のために存在しているという紛れもない事実があるからこそ、これを完全な太陽と捉えることが、協力(コラボレーション)主義である。

そして、これらを踏まえてウルトラバイオレットパラダイムの組織構図はこのようになる。

ウルトラバイオレット組織の構図

習慣化のテクニックと命題の検証を組み合合わせる

人は楽な方へと流れがちな生き物である。そこで組織の力を使って実践へと結びつける。組織とコラボレーションがあるから人は実践ができ、実践を通じてモチベーションは形成される。

モチベーションは特に行動した後に湧くるものだからだ。つまり、目的と目標がなければ人は行動できない。裏を返せば、組織の発達段階が上がれば自ずと行動できるようになることも示している。

最短距離に統合して、検証していく行動こそが習慣化には重要となる。

まずは、目標を数列のように捉えて、これを統合し、少しやってみて持続可能性を確かめる作業によって動機付けがされる。これがアジャイル思考の本質でもある。

すでにできることの中から、スタート地点を決め、進行具合などについて数列のように捉えて計算することでスキルを身につけることもできる。

毎日行う行動に紐づけして習慣化させることで、常にサボらずに物事に取り組み続けられる。読書のときも長い文章をひとつひとつ読んで探すのではなく、多岐にわたる著書の内容を読む前に統合し、スタート地点で自らの命題に合う問いであるかを検証し続けることも可能だ。

本を読むときは、アカデミック(理論)とアントレプレナー(実践)の両方を統合された分野を読み進めるとよい。アカデミーだけだと正しくても効果が薄いといったことがあり、アントレプレナーだけだとその当人の特殊事例である場合がある。

統合して軸を作り、その軸に合わせて知識をインプットすることで、必要となる知識を一気に少なく済む。

ウルトラバイオレット組織のまとめ

発達段階は、無色→マゼンダ→レッド→アンバー→オレンジ→グリーン→ティール→インディゴ→ターコイズ→インディゴ→ヴァイオレット→ウルトラバイオレット→クリアライトと変化していく。

オレンジ型組織は上司、部下とトップダウン構造になった組織である。今一番普通の組織だ。この関係がティール組織となると、セルフマネジメントによってDAO(分散型自律組織)となる。ティール組織の突破口は、セルフマネジメント、全体性、存在目的であり、進化型組織と呼ばれる。このため、この組織のメタファーは生物である。全体性を広げていこうとするため、SQ版のオレンジ型パラダイム(飽くなき成長と利益追求)と言える。

また、ティール組織ではオレンジ型組織やグリーン型組織のような以前の組織に戻らないよう、土壌を作るイニシアチブという役割が重要になる。それまでの組織のリーダー一人の頭脳依存から脱却し、リーダーはあくまで場を作るイニシアチブとなるのだ。

しかし、このイニシアチブがティール型でないと、ティール組織であり続けることはできない。このイニシアチブにはもう一つ仕事があり、存在目的を伝え続け、メンバーに具体的な行動として示唆する作業を行う。

ティール組織で組織がオレンジ型パラダイムや、グリーン型パラダイムのような元の組織に戻らないようイニシアチブが重要な役割を果たしていた。

しかし、ティール組織のイニシアチブはごく少数に依存していた。このため、ティール組織は実はイニシアチブ依存症という意味で不安定な組織であったとも言える。実際にティール組織がオレンジ組織に戻ってしまった例などもある。そこで、その先のパラダイムでは全員がイニシアチブとすることでこの解決を図ろうとする。こうして、組織のメタファーそのものが人間となる。また、自己超越欲求に支えられるため、超越型パラダイムと呼ばれる。

それがターコイズ組織だ。ターコイズ組織では、少数の人間ではなく、組織をイニシアチブとする。こうして土壌を作る役割を人から組織内の小組織に変える。こうして、オレンジ組織などに戻ってしまうリスクを下げる。これがイニシアチブ組織と呼ばれ、それ以外の小組織をフォロワー組織と呼ぶ。

しかし、それだけではまだイニシアチブ依存症から脱却していないので、徐々にフォロワー組織の割合を減らし、イニシアチブ組織の割合を増やしていく。こうして全てのフォロワー組織がイニシアチブ組織となった時、組織は次のパラダイムに移行する。

イニシアチブの役割は、存在目的を示唆し、具体的な行動に変えていくのを支援することにある。このため、組織の中にある小組織が全てイニシアチブ組織となった時、メンバー全員もイニシアチブとなる。

こうして全員が示唆役となった時、存在目的は「○○を達成する」から、「○○を解き明かす」というテーマとなり、命題へと変わる。オレンジ型的な達成から脱却し、目標は証明へと変化していく。

そしてこの命題を中心に「○○学の○○を解き明かす」といった大きなテーマから、具体的に小さなテーマへと因数分解をしていく。組織全体の命題が中心命題と呼ばれ、それを中心に組織の命題が作られる。こうして、一メンバーが実行可能となるまで、命題は細切れになっていく。これがインディゴ組織である。このため、インディゴ型は究明型パラダイムと呼ばれる。この構造は、命題の階層構造と言え、命題版のアンバー組織(階級組織)である。

また、このパラダイムでは自分や自集団から離れ、世界の方から世界を考えるという世界的思考を得るようになる。このように、インディゴ組織は世界中心的なパラダイムであると言える。

しかし、インディゴ組織では命題の階層構造が存在しており、これがアンバー型組織と同じ状態にある。そこで、この関係をオレンジ型(達成型)へと変化させようという動きが起きる。こうして、命題はさらに全体性を持った普遍的な命題へと変わっていく。「○○学の○○という現象を解き明かす」という具体的なものから、より抽象的だがより広く様々な分野を超えた命題が組織の中心に位置するようになる。

すると、組織の命題がインディゴ組織の中心命題のようになり、メンバーの命題がインディゴ組織の命題のように変わっていく。

このとき、命題が広いが漠然としたものでも、具体的な行動に転換できるように、メンバー一人一人は命題にエゴ(どうしてもこれだけはしたいこと)を照らし合わせる。こうしてエコロジー(命題)とエゴロジー(自己)を統合することで、具体的な行動を示唆する。こうして、自己と社会の両方を眺めることで、四事象視野(心、行動、文化、社会)の四事象全てに目を向けるを手に入れる。

このため、自身のエゴや組織のエゴが何かをはっきりさせるというエゴロジー経営がヴァイオレット組織の突破口となる。

このエゴ発見には、「自身の生きがいや幸福が究極になったと思い込み、そうできる場合、そうできない場合の理由こそがエゴである」であるという手法を用いることができる。

自分が人生で何を望むかではなく、人生が自分に何を望むかを考える、というのも特徴だ。

このようにエゴを使うことで、命題の全体性を飽くなく広げていくパラダイムがヴァイオレット型パラダイムである。このヴァイオレット組織は、インディゴ型の分野や部門での壁を突破しようと試みており、超越型パラダイムと呼ばれる。そして、この超越を果たした時に次のパラダイムへと移行する。

ウルトラバイオレット組織では、中心の命題が完全に煮詰められ、統合される。これを統合命題と呼ぶ。その命題とはそもそもこの組織が存在している理由の証明である。存在目的の証明そのものが組織の命題となっているのだ。しかし、ティール組織の存在目的よりもより統合され、遥かに普遍的なものとなっている。

組織が存在する理由は「組織は協力のために存在する」である。

これを組織の命題と置くからだ。

あらゆる組織は必ず協力のために存在している。

またその協力の結果得たいものは、生きがい(存在目的を達成した時の感覚)である。

こうして、「組織があるのは協力するためであり、協力して得たいものは組織と人々の生きがいである」となる。

他の内容でも良いが、同等以上に統合されたされた命題となる。

そしてこの統合命題を因数分解して、各組織のメンバーや組織自体のエゴに合わせて、そもそもこの組織が存在している理由の証明を行う。

所属するメンバーはイニシアチブとして「コラボレーションのために何が示唆できるのか?」を考え、示唆し続ける。

エゴや低次の欲求さえも活用し、特色づけることでメンバーの傾向を作る。

これに合わせて組織自体が考えることで、コアコンピテンシー(独自性)を得る。コラボレーションを常に考えるため、統率が良く取れる。

このため、ウルトラバイオレット組織のブレイクスルーは協力主義(対立は互いに統合できたことを全てやり尽くしてからする・元 セルフマネジメント)、四事象思考(世界だけでなく心、行動、文化、社会の全体を見て、その統合された方から考える・元 全体性)、統合命題(元 存在目的)である。

自らの能力をどのように引き出せば、どのように示唆すれば、組織のコラボレーションに貢献できるか?を考え続け、組織の命題を証明し続けることが組織でのメンバー(イニシアチブ)の役割となる。

このように、

ティール組織の

セルフマネジメントは、イニシアチブ組織、命題、中心命題、統合命題へ 全体性は、世界的視野、世界的思考、四事象視野、四事象思考へ

存在目的は、命題、中心命題、統合命題へと変化していく。

クリアライト型パラダイムへ

クリアライトパラダイムは、全体性を太陽とし、世の中により多く影響を与えることと、知を統合することに重きを置いている。このため、政治家や研究者はこのパラダイムと相性が良い。また知の探究・深化では、今まであった知を集約させて新たな知を生み出すことが必要となる。

生きがいだけあっても、チームの関係が良くても、知の統合ができなければ研究者としては通用しない。政治家も、社会全体に向けて意識を向けなければ務まらない。このため、サイエンス・アート・クラフトのうちサイエンスが命題と特に相性が良い。

一方で、企業は知が集約できたとしても、実際に協力して生産する活動がなければ持続できない。そこで、より実践的なパラダイムが重要となる。世の中にあるほとんどのものは一人では作ることができず、仮に作れるものはほとんどアートでありクラフトには属さない。

だからこそ、協力主義によるコラボレーションが重要となる。このため、クラフトは統合命題と非常に相性が良い。企業家やエンジニアなどはこのパラダイムが大きな突破口となるだろう。

最後にアートには、むしろ知の欠陥や、その本人の思考の偏りなどがスパイスとして不可欠である。一人一人の波長の違いが価値を生む。だからこそ、全体性や協力よりも生きがいが重要となる。アートは知を統合も、最高のコラボレーションも必須ではない。しかし、心に響く者には強く共鳴し、生きがいとならなければならない。このため、アートおよびアーティストは共鳴と相性が良い。

このように職業により相性の良い要素は異なる。しかし、どの場合も全体性・コラボレーション・生きがいのうちどれ一つを追えば後の二つが付いてくる。いわば一石三鳥の状態にある。一つを追えば、あとは意識をしても念頭に置く必要がない。追求すべきものに集中できるのだ。

こうして命題を統合することが、これらパラダイムの突破口であることは間違いない。そして、一石三鳥である以上、二兎を追う者は一兎をも得ずともいえる。すると疑問が浮かぶ。

わざわざ後から付いてくるものへ無理に意識を向ける必要はあるのだろうか? 統合型パラダイムに意味があるのだろうか?仮にあるとして、これには何が見合うだろうか?と。

この答えこそ、イノベーションにある。イノベーターはクリアライト型パラダイムと相性が良い。

クリアライト型パラダイム

経営学では、イノベーションを組織学習の一つとして捉えている。組織学習のうち、革新的な成果を出すものをイノベーションと呼んでいる。この組織学習の基盤となるものが「知の探索と知の深化」である。

イノベーションは常に既存の知の新しい組み合わせによって生まれる。このため、知を統合するウルトラバイオレットパラダイムとの相性が良い。自分の認知外にある知を集めることで、既存の知と結びつき新たなアイデアが生まれるのだ。しかし、これだけでは研究にはなっても、具体的な商売にはならない。このため、インプルーブメントによる実践が必要になる。この時、コラボレーションによる協力が欠かせない。また、イノベーションは社会全体に広がるほどのインパクトがあるからこそのイノベーションである。共鳴や生きがいの源泉となる力も重要となる。

よって、イノベーターにとってはこれら全てを用いたクリアライトパラダイムが欠かせない。両利きの経営もクリアライトとの相性が良い。とはいえ、このイノベーターはウルトラバイオレットに寄ったものにもなる。理由としては、統合しようとする欲求を中心に置くため、これは統合命題と同じか、非常に近いものであるからだ。

企業は確実な既存の知の活用である知の深化をよく行うが、知の探索をあまり行わない。これは企業の多くがオレンジ型パラダイムであるためともいえるが、ウルトラバイオレットでさえ知の探索は不足するだろう。

一方で、クリアライトパラダイムは、知の統合を行うため知の探索以上に大きな成果を出すこともできる。しかし、全体性が高いが故に組織の波長に合わせた内容にまで寄せることができず、深化には欠ける。ただ知るだけならば知を統合していくだけでよいが、実際に社会に価値(生きがい)を与えるならば、統合した知を結合させる方にも意識を向けなければならない。

クリアライトパラダイムでは、「知を集結すること」を命題とする。そして、企業であればこの命題を「メンバーの協力によって知を統合し、それによって生きがいと生み出し続ける」という内容とするのだ。これによって、「複数人の知を統合することで新たな生きがいを継続的に生み出し続ける」というのが統合命題となる。

こうして統合命題がCAIサイクルへと変化する。

クリアライトパラダイムでは、究極思考、Being経営、CAIサイクルが組織のブレイクスルーとなる。統合命題では協力だけに重きを置いていたが、そこに生きがいと知の統合という要素が加わり、これがサイクルの関係となる。

クリアライトパラダイムにおける知の探索

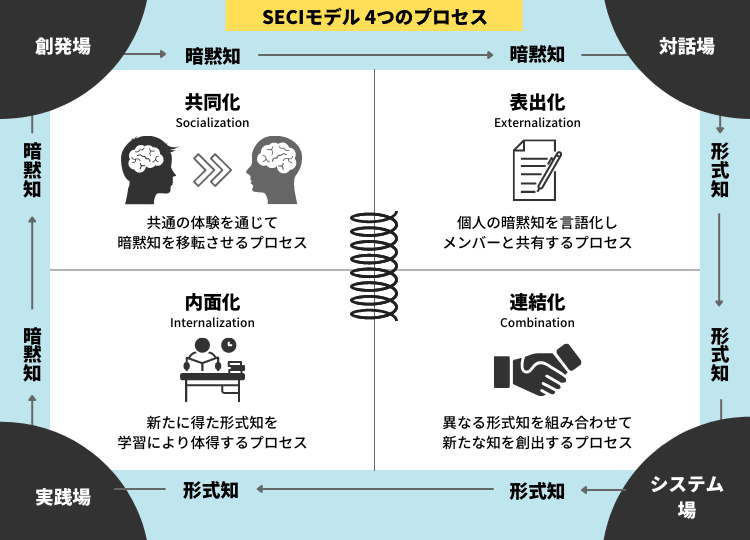

イノベーションを起こすために、知を組織で活かす方法について詳しく記したSECIモデルについて説明する。

SECIモデルとはThinkers50殿堂入りの野中郁次郎氏が開発した、組織の知の共有に対するサイクルモデルのことである。

SECIとは、共同化、表出化、連結化、内面化の頭文字を取ったものだ。

この4プロセスを通じて知識はチーム内で深掘りされ、新たなイノベーションを起こすアイデアが生まれる。

これについて、クリアライト組織での振る舞いについて見ていく。

① まず共同化では、身体を用いた共同体験を行う。ここで組織として暗黙知を共有し、協力関係に活かす。また、組織そのものと深く対話する。

組織そのものが人間のように考え行動するため、これを促すことができるのだ。

これは、チームメンバー間で徹底的に命題について対話することで達成できる。グリーン組織までのリーダーが率いる組織では、リーダーと徹底的に一対一で話すことがこれに対応する(One on One)。

イニシアチブ組織(ターコイズ組織より先)では、全員がリーダーになるため、組織そのものと対話するという姿勢が求められる。ここで、組織内で暗黙知を共有する。組織そのものが意志を持ち、組織としての頭脳を持てるようになる、ことは当然、暗黙知が重なってまるで一人の人のようにふるまう、ということだからだ。

つまりは、組織の解き明かしたい命題「○○を証明したい、明らかにしたい」とそれに対する取り組みのイメージを共有するのだ。この暗黙知こそがコラボレーションを高めるのに必要な要素である。メンバーの人格を向き合わせることが大事になる。

② 次に表出化のプロセスでは、個人間の暗黙知をアートで表現し、集団の形式知に変換する。暗黙知は言語化されていないため、比喩や絵などでイメージを与える必要がある。実際にイメージを与える言葉やストーリーを喚起することで、組織自体が持つ暗黙知を表現する。この時にデザイン思考が求められる。また、その時に暗黙知に存在している関数や理論を証明することが重要となる。

統合した理論を見つめ、この中から推論を行い、行動を通じて証明する作業が表出化プロセスとなる。この方法は、インディゴ組織で説明した内容と同だ。

つまり、漠然とした「○○学の○○を証明するといった命題」から実行可能なテーマにまで分解していく作業がこれに当たる。実行可能になるまで命題の階層が続いていく。

③ 三つ目の連結化のプロセスでは、表出化のプロセスで利用した推論や、アートで表現された暗黙知を統合していくタイミングになる。ここで、クリアライトパラダイムが本領を発揮する。

過去から現在を数列のように並べて、これを関数や数列として見立て、この極限値を算出するというやり方が役に立つ。この極限値をいくつも算出し、統合する。その後、歴史を通じた物語に転換する。ナラティブという、ストーリーのあるアイデアに変えていくのだ。

④ 最後に内面化のプロセスでは、組織がこの物語を自らの欲求に従って体得する。具体的に行動を通じてこの物語を証明する作業に移るのだ。この時には、ストーリーが組織に染み付いており、深く考えずとも行動できるようになる。

この深く考えない、という部分もクリアライト組織にとって特に重要な価値観である。

ちょっとした補足: ティール以降のパラダイムでは、個人の心はあるパラダイムに固定されるというよりは、様々なのパラダイムを行き来し、全体から見て大体インディゴだ、ヴァイオレットだといった変化をする。組織の方がまだ固定されているものの、先のパラダイムに行くほど、各パラダイムの境界は曖昧になる。これは、パラダイムが指数関数的に進むため、先に進むほど、次に進むのも一瞬、前に戻るのも一瞬になるためだ。そして最終的には究極型パラダイムとなり、限りなく高い、が見分けは付かない状態になる。この時も実際には、ティール〜究極を行き来している(グリーン以前には戻らない)が、高い時があまりに高く、総じて見ると究極に見える状態になる。

おわりに

以上の4万5000字がこれまでのターコイズ組織からクリアライト組織までの説明になる。イニシアチブ(知の先駆者、アイデアの提案者に徹する)、協力主義(対立するのは、互いに統合できた部分を全てやり尽くしてからする)という二つのアイデアが基本的にティール組織以降の世界観を見るのに役に立つ。

個人別採算方式などの新たな技術的な革新もあり、この発達段階の進歩は、心の未来だけでなく、Web4.0などの今後のITの未来も、世界の未来も浮き彫りにしている。未来を予想する上で、この価値観は役立つことだろう。